какие животные живородящие бывают

Живородящие

Живорожде́ние — в биологии способ воспроизведения потомства, при котором зародыш развивается в материнском организме, питается непосредственно от матери через плаценту и рождается в виде более или менее развитого детёныша, свободного от яйцевых оболочек. Живорождение противопоставляется яйцерождению, при котором развитие зародыша и освобождение его от яйцевых оболочек происходит вне материнского организма после откладки яиц. Историческая связь живорождения и яйцерождения доказывается нередкими случаями яйцеживорождения, при котором зародыш развивается из яйца, находящегося в теле матери, питается главным образом за счёт веществ, запасённых в самом яйце, а также выделяемых материнским организмом, и освобождается от яйцевых оболочек обычно после откладки яиц. Среди беспозвоночных животных живорождение характерно для некоторых кишечнополостных, членистоногих, моллюсков, червей, иглокожих и других. Среди хордовых — для сальп, многих акул и скатов, некоторых карпозубых, жаб, червяг, саламандр, черепах, ящериц и змей, для большинства млекопитающих (исключая клоачных — ехидну, проехидну и утконоса), в том числе и человека. Развитие зародыша при живорождении может происходить в яичнике, яйцеводах или их расширениях, преобразованных в матку, а также во влагалище. У многих живородящих животных вокруг зародыша образуются зародышевые оболочки. Живорождение также существует у некоторых видов растений.

Примечания

См. также

Ссылки

Нет специальных клеток->специализированные • Изогамия->анизогамии • Наружное оплодотворение->внутреннее оплодотворение • Низкая скорость размножения->высокая скорость размножения • Высокая численность потомства->низкая численность потомства • Отсутствие заботы о потомстве->забота о потомстве • Низкая выживаемость потомства->высокая выживаемость потомства • Низкая вариабельность генома->высокая вариабельность генома • Низкая защищённость генома->высокая защищённость генома

(появление оболочек вокруг генома, дублирование информации:1 нить нуклеиновой кислоты->2 нити,1n->2 двойных нити,2n)

Полезное

Смотреть что такое «Живородящие» в других словарях:

живородящие — живородящие … Орфографический словарь-справочник

ЖИВОРОДЯЩИЕ — ЖИВОРОДЯЩИЕ, термин для обозначения животных, к рые вынашивают оплодотворенные яйца внутри женской половой системы вплоть до полного сформирования зародыша: потомство покидает материнский организм в виде детенышей или личинок на разных стадиях… … Большая медицинская энциклопедия

живородящие — gyvavedžiai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gyvūnai, vedantys gyvus jauniklius. Gyvavedžiai yra dalis bestuburių (kai kurie duobagyviai, nariuotakojai, moliuskai, kirmėlės, dygiaodžiai) ir chordiniai gyvūnai (salpos,… … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

живородящие — живородя/щие, их … Слитно. Раздельно. Через дефис.

ЖИВОРОДЯЩИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — настоящие звери (Theria), подкласс млекопитающих. Произошли, по видимому, от пантотериев в конце мела. В отличие от клоачных (яйцекладущих) млекопитающих рождают живых детёнышей. У большинства образуется плацента. Млечные железы открываются на… … Биологический энциклопедический словарь

Живородящие растения — Живородящая форма альпийского мятлика с проросшими луковичками, сформировавшимися в колосе вместо цветков … Википедия

Живородящие млекопитающие — подавляющее большинство видов млекопитающих (Сумчатые и Плацентарные). В отличие от яйцекладущих млекопитающих (их всего 6 видов), Ж. м. рождают живых детёнышей … Большая советская энциклопедия

Живородящие растения — (plantae viviparae) растения, на надземных органах которых формируются небольшие зелёные растеньица, падающие на землю и развивающиеся затем во взрослую особь (вивипария). У многих обитателей мангровых лесов (См. Мангровые леса) крупные… … Большая советская энциклопедия

Разница между живородящими животными и млекопитающими

В большой группе живородящих мы находим разные репродуктивные стратегии, каждая с разными именами. В этой статье HowMeow.ru мы объясним и исследуем некоторые факты, которые стоит знать. Наша цель — прояснить разница между живородящими животными и млекопитающими.

В общем, важно знать, что живородящие животные они — те, которые развивают свои эмбрионы-потомки в теле. Эта репродуктивная стратегия позволяет эмбрионам завершить свое развитие на более высоком уровне. Кроме того, эти развивающиеся эмбрионы постоянно защищены от хищников или любых инцидентов, которые могут испортить потомство…

Как мы знаем, млекопитающие также развивают свои эмбрионы в матери, поэтому они естественным образом включены в живородящую группу. Для получения дополнительной информации об этих группах читайте дальше..

Яйцекладущий

В эволюционном масштабе: мы обнаружили, что все первые позвоночные были яйценосный. То есть после оплодотворения, внутреннего или внешнего, самка откладывает и оставляет яйца в безопасном месте, по ее милости..

Это, например, случай морских черепах. Каждый год морские черепахи оставляют тысячи своих яиц на пляжах. Однако при таком большом разнообразии хищников важно помнить, что этот метод не очень безопасен для молодых людей. Кроме того, многие из этих яиц даже не достигают своей инкубационной стадии..

Как решение этой проблемы, эволюционное развитие различных групп животных, которое привело к живорождение. Viviparity состоит из размещения эмбрионов внутри взрослого.Организм, пока молодые люди не завершат свое развитие.

Яйцеклетки и млекопитающие

Яйцеклеточные яйца содержат внутри себя яйца. Внутреннее хранение яиц позволяет родителям защитить их. Это огромные энергетические затраты, так как животное, которое содержится в помещении, должно кормиться и генерировать достаточно энергии, чтобы мешок для инкубатора отправлял достаточное количество пищи в яйца…

В эту группу мы включили некоторые:

Развитие яйцеклеток в яйцеклетках

В прародительсумка для инкубатора, эмбрионы развиваются внутри каждого яйца. После полного развития они вылупляются внутри тела или во время доставки..

После рождения мать редко заботится о потомстве, поскольку они уже достаточно подготовлены к самостоятельной жизни. Они проходят внутреннее оплодотворение, и родитель, который защищает их, обычно является женщиной. Но это не всегда так..

Интересные факты о ововивипарных животных

Есть некоторые странные и замечательные факты о некоторых ововивипарных животных, о которых следует упомянуть:

Плацентарные живородящие млекопитающие

Из всего живородящего наиболее продвинутыми являются плацентарный живородящий. Это касается почти всех млекопитающих, за исключением однотонных и сумчатых..

Быть млекопитающее включает три эксклюзивных функции:

У млекопитающих оплодотворение всегда внутреннее. Беременная женщина кормит эмбриона непосредственно через пуповину, которая обеспечивает плод питательными веществами и кислородом до родов. С рождения ребенок зависит от матери от молока..

Молоко является эксклюзивным млекопитающие женского пола, это более или менее жирная белая жидкость, которая обеспечивает все необходимые питательные вещества, в которых нуждается детское животное. Он также несет антитела и бактерии, необходимые для роста иммунной системы ребенка…

Исключения в группе млекопитающих.

Интересные факты о размножении животных

Отношения между развитие мозга млекопитающих и количество потомков, которые запрещаютЕ это очень интересно. Можно сказать, что чем сложнее животное, тем меньше у него потомства и чем больше расстояние между беременностями. Это связано с тем, что иногда воспитание ребенка занимает больше времени и требует большей самоотдачи для изучения техник кормления, таких как выбор съедобных растений или обучение технике охоты..

Еще один интересный факт, который стоит упомянуть, это связь между развитием мозга и положением животного..Грудь чем более развито животное, тем ближе будут груди головы матери. Это связано с тем, что уход за ребенком является более исчерпывающим в наиболее развитых случаях и, следовательно, требует большего зрительного контакта…

Зачем нужно живорождение и почему у динозавров его не было?

Каковы причины появления такого странного способа размножения? А заодно узнаем, почему динозавры живорождением не обзавелись.

«Что же дало млекопитающим живорождение?

Во-первых, мобильность. Динозавры по своей натуре были существами любопытствующими — и своё стремление к исследованию они подкрепляли очень качественным зрением и отличным нюхом. То есть учуять запах кладки, а затем зрительно обнаружить вход в нору яйцекладущего млекопитающего для любого рандомного целофиса проблемой не являлось.

Это, кстати, могло быть одной из причин вымирания цинодонтов и циногнатусов. Но самка, которая вынашивала детенышей внутри себя, по крайней мере вдвое сокращала период, когда её потомство было беспомощным».

Вы когда-нибудь задумывались, почему динозавры живорождением так и не обзавелись? Да и зачем вообще кому-то понадобилось вынашивать потомство в собственном теле?

Мы привыкли считать, что вынашивание детенышей, живорождение, выкармливание малышей — это свойства, характерные в основном для высших позвоночных, млекопитающих.

Это обиходное представление на самом деле не соответствует действительности — так следует из недавнего обзора, опубликованного в журнале Biological Reviews группой зоологов из Санкт-Петербургского и Венского университетов под руководством Андрея Островского. Авторы обзора подняли информацию о развитии яиц и эмбрионов у представителей всех типов, классов, отрядов животных — всего 580 статьей плюс несколько глобальных баз данных по животным.

Это, конечно, не все накопленные сведения, но внушительная их часть. Сами авторы обзора работали с мшанками, так что специфика отношений «матерей и детей» у беспозвоночных знакома им не только как отвлеченное академическое чтение.

Глубокое понимание темы заставило решать ряд вопросов вроде бы терминологических, но на самом деле скрывающих самое существо дела.

Что мы называем вынашиванием и выкармливанием? Что мы называем живорождением (какая стадия развития зародыша считается за рождение «детеныша»)? Считать ли выводковые камеры беременностью? Что такое истинная плацентарность и каковы ее аналоги?

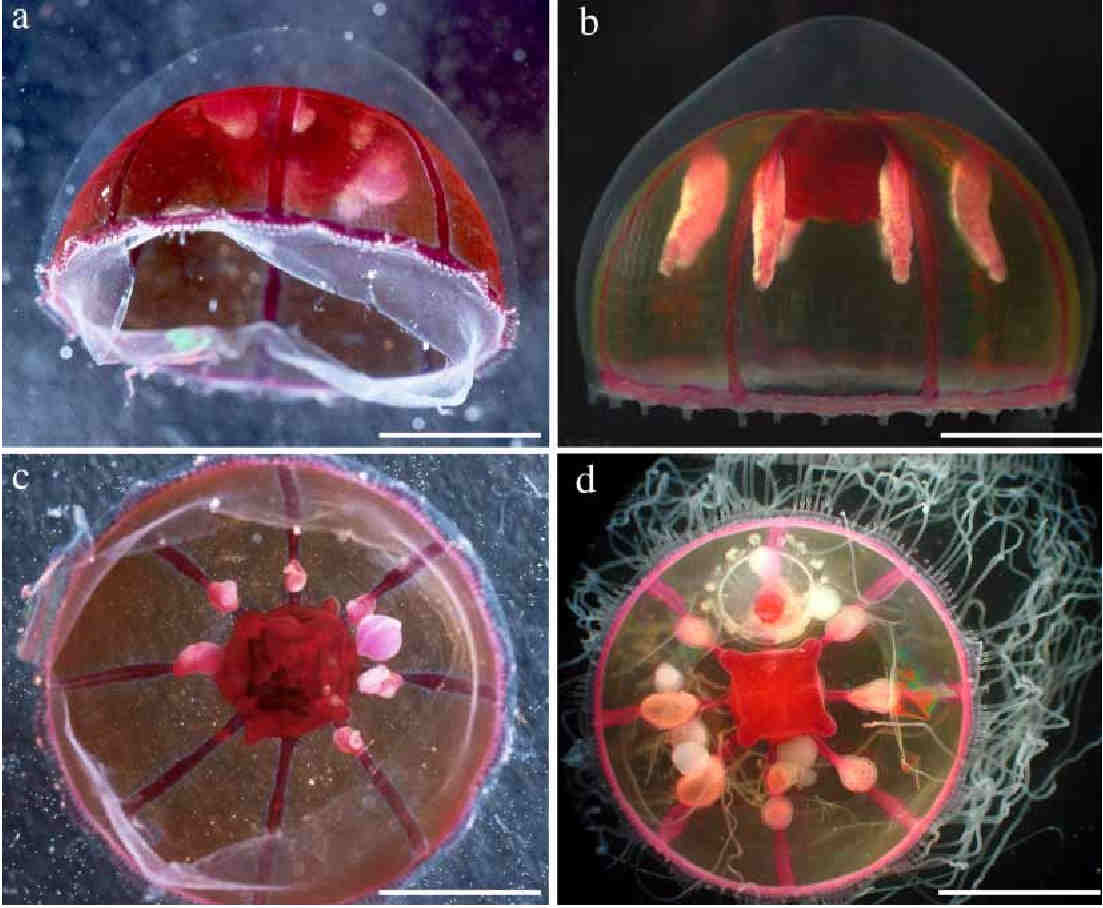

Возьмем, например, гидроидную медузу Crossota millsae.

У этой медузы оплодотворенные яйца развиваются прямо в яичниках, эмбрионы вырастают до размера 6 мм, только затем открепляются от материнского тела. Однако при этом они не уплывают сразу, а держатся под материнским куполом. Цвет молодых медузок становится из белесого нежно апельсиновым, таким же, как жировые капли в материнском теле.

В связи с этим предполагается, что питательные вещества переходят из материнского тела в тело молоди, так что у отпрысков медуз имеется дополнительное подкрепление, чтобы подрасти и начать самостоятельную жизнь. Это пример вынашивания, живорождения и выкармливания молоди за счет материнских запасов.

Другой пример — мшанки.

У них развивающиеся эмбрионы помещаются в специальных выводковых камерах, где они сначала питаются клетками и тканями эмбриональной оболочки (эмбриофора), поглощая их за счет фагоцитоза, пиноцитоза и активного трансмембранного транспорта. На последних этапах развития, когда эмбрионы становятся крупными, стенка эмбриофора разрастается и через нее эмбрионы получают от материнского организма питательные вещества. Это функциональный аналог плаценты.

Мшанка Bugula neritina — гермафродит: в колонии каждый зооид (отдельный организм, входящий в состав колонии) может сформировать яйцеклетку, которую оплодотворяют сперматозоиды других зооидов. Вокруг оплодотворенной яйцеклетки образуется пузырек — выводковая камера.

В колонии мшанок, в особенности в средней ее части, таких выводковых камер множество, они напоминают белые бусинки. У этого вида мшанок эмбрион, находясь в выводковой камере, увеличивается в размере в 310 раз по сравнению с зиготой.

Приходится признать, что плацентарность — внутриутробное питание эмбриона с помощью специально образованных структур материнского организма — свойственна и этим беспозвоночным.

Выводковая камера у мшанок Bugula flabellata и Bugula neritina. А — в полости выводковой камеры частично видна зигота (z), эпителиальные клетки эмбриональной оболочки (эмбриофора) сплющены. В — развивающийся эмбрион в выводковой камере; клетки эмбриофора сильно гипертрофированы. С — клетки эмбриона, прилежащие к клеткам эмбриофора; стрелки показывают эпителиальные клетки, выполняющие те же функции, что и плацента. bc — выводковая камера; e — эмбрион; m — мускульные тяжи; oe — защитная капсула выводковой камеры; pl — эмбриофор, аналог плаценты; z — зигота. Длина масштабных отрезков — 30 μm.

Можно взять и членистоногих. Самки скорпионов вынашивают молодь в расширениях половых протоков (матках) или специальных выростах (дивертикулах) яичников. В первом случае в матках развиваются яйца с эмбрионами. Питание эмбрионов ограничено ресурсами самого яйца. Поэтому этот случай иллюстрирует пример яйцеживорождения (хотя, возможно, что питательные вещества из матки транспортируются через оболочки яйца).

Во втором случае эмбрионы в дивертикулах получают питательные вещества иначе: у них быстро формируются пищеварительный тракт и специальные выросты хелицер, которыми они прикрепляются к стенке дивертикула, контактирующей с тканями материнской печени. Через этот контакт эмбрионы получают клетки и питательные вещества из материнского организма.

У некоторых видов внутри тела матери эмбрионы питаются выделениями специальных желез, иногда их называют молочными железами за белый цвет питательной жидкости. После периода вынашивания скорпионья молодь выходит из тела матери и укрепляется у нее на спине (рис. 3), линяет один или два раза и только потом начинает самостоятельную жизнь.

Таким образом, в этом случае нужно говорить о живорождении, а не о яйцеживорождении, так как эмбрионы питаются за счет ресурсов материнского организма, хотя внешне новорожденная молодь в первом и втором случаях не различается.

Самка скорпиона Euscorpius italicus со своими новорожденными детьми.

Среди животных, которые вынашивают молодь, встречаются случаи живорождения и яйцеживорождения, выводковых камер. Молодь внутри тела матери может питаться тканями оболочек, тканями материнских органов, выделениями специальных желез, использовать для питания другие яйцеклетки (оплодотворенные или неоплодотворенные) или других эмбрионов.

Сам процесс питания эмбриона материнскими запасами может происходить и до, и после рождения или выхода из выводковых камер, с помощью фагоцитоза и пиноцитоза, активного клеточного транспорта органических молекул, может формироваться плацента или ее аналоги.

Но нет, не единственный.

Есть еще сальпы, у которых все виды без исключения вынашивают эмбрионов бесполого поколения в материнском теле. Кроме сальп есть еще ортонектиды и дициемиды, эндопаразиты беспозвоночных животных, у которых все виды, пусть немногочисленные, характеризуются внутриутробным развитием с питанием за счет материнских запасов и живорождением.

Не будем забывать о всех трематодах, у которых бесполое поколение, редии, развивается внутри материнской спороцисты (чем не вынашивание?), питаясь материнскими запасами (чем не выкармливание?). А по числу видов трематоды далеко превосходят млекопитающих.

В общем, различные примеры заботы о выживании эмбрионов у животных можно разбирать по одному и рассуждать об экстравагантных эволюционных решениях в каждом конкретном случае. Но оказывается гораздо интереснее посмотреть на картину в целом, с высоты «таксономического полета». Из известных 34 типов животных в том или ином виде вынашивают и выкармливают свое потомство представители 21 типа, так что проще назвать те группы, где заботливых родителей нет.

На схеме красным цветом указаны типы, где имеются виды с внутриутробным развитием и выкармливанием потомства за счет материнских ресурсов, черным цветом — типы, где таких видов нет. Числа, написанные красным, указывают количество семейств с вынашиванием и выкармливанием эмбрионов, в скобках дано примерное число семейств в типе. Слева, на дендрограмме, подписаны консервативные оценки того, сколько раз в соответствующем типе независимо появлялось вынашивание и выкармливание.

Есть классы животных, где забота об эмбрионах проявляется редко, а есть такие, где это — обязательное свойство. Но в любом случае точно неправильно утверждать, что внутриутробное развитие эмбрионов со всеми сопутствующими свойствами — редкость среди беспозвоночных. Статистика показывает, что это правило, а не уникальные случаи, просто проявления этой заботы весьма разнообразны.

При этом нет особенных закономерностей по способам внутриутробных структур и способов кормления эмбрионов. Можно лишь заметить, что внутриутробное развитие встречается в два раза чаще, чем выводковые камеры, а плацентарность и питание за счет адсорбции органических веществ из окружающих материнских тканей (гистотрофия) встречается чаще, чем питание за счет специальных выделений материнского тела (гистофагия, к которой относятся и выделение материнского молока из молочных желез) или резорбции дополнительных яйцеклеток и других эмбрионов (оофагия или эмбриофагия).

Многие варианты сосуществуют: так, у млекопитающих есть, как известно, и гистотрофия с истинной плацентарностью, и гистофагия (выкармливание молоком), а у сумчатых к этому добавляется еще и донашивание в «выводковых» сумках.

В связи с разнообразием способов выращивания и заботы о своих эмбрионах появилась идея о том, что эти способы могли возникать независимо. Действительно, если выложить на общее филогенетическое дерево животных данные по способам заботы о потомстве, то станет ясно, что они формировались в каждом таксономическом классе независимо помногу раз.

Так, в типе хордовых внутриутробное развитие и выкармливание появлялось независимо 37 раз, у кольчатых червей — 8 раз, у моллюсков — 13 раз и т. д. В целом питание эмбрионов за счет материнских внутренних ресурсов появлялось у животных независимо не менее 140 раз.

В эволюции этого сложного физиологического комплекса — заботы о благополучии эмбрионов — намечаются несколько общих трендов. Во-первых, это формирование специализированных зон с усиленным транспортом питательных веществ от матери к эмбриону, то есть появление аналогов плаценты, особых органов эмбрионального питания.

Во-вторых, это образование специализированных структур для вынашивания эмбрионов, будь то матки или выводковые камеры. Эти структуры призваны не только изолировать эмбрионы от окружающего пространства, но и обеспечивать усиленный приток питательных веществ к эмбриону. В-третьих, это появление особых секреторных желез, вырабатывающих вещества специально для питания молоди. И только в этом случае млекопитающие выглядят относительно продвинутыми на фоне других животных.

Яйцерождение и живорождение

Изначально пресмыкающиеся размножались именно с помощью откладки яиц (так называемое «яйцерождение»).

Однако этот способ имел ряд недостатков. Отложив яйца, самка в общем уже ничем не могла помочь будущему потомству. Оно оказывалось оставленным на произвол судьбы.

Однако в природе такое благоприятное стечение обстоятельств бывает редко. Отложенные яйца часто, слишком часто пропадают, не дают потомства.

Действительно, если яйца не откладываются сразу, а остаются в организме самки, то они оказываются в гораздо более благоприятных условиях: какая–нибудь малявка вроде муравья им уже не будет страшна, от более крупного хищника самка может скрыться вместе с потомством; родная мать может полежать на теплом месте и спрятаться от зноя, холода или затопления, обеспечивая наилучшие условия инкубации; наконец, она выберет наиболее подходящее место для появления детенышей на свет.

В ходе эволюции сразу во многих группах пресмыкающихся самки стали сохранять яйца в своем организме до момента начала вылупления детенышей. Правда, все крокодилы и черепахи откладывают только яйца, но во многих других ветвях генеалогического древа рептилий сформировалось живорождение.

Живородящими были, например, ископаемые морские ящеры – ихтиозавры. Из современных рептилий живых детенышей приносят многие змеи и ящерицы. Ученые подсчитали, что в ходе эволюции пресмыкающихся, в разных их группах живорождение возникало не менее 35 раз! Немало примеров, когда один вид размножается яйцерождением, а другой, его близкий «родственник», – живорождением. Далеко искать не надо: из двух самых распространенных в Центральной России видов ящериц один – прыткая ящерица – откладывает яйца, а другой – живородящая – приносит детенышей (поэтому так и называется).

Но если живорождение столь замечательно разрешает многие проблемы, почему далеко не все виды рептилий перешли на этот прогрессивный способ? Дело в том, что в природе за все приходится платить, и в чем–то выигрывая, животные в чем–то обязательно проиграют.

Переход на живорождение имеет и свои недостатки.

Если разобраться, вынашивать яйца «в себе» – тяжелое бремя для самки.

Ведь она теряет подвижность, а значит, чаще становится жертвой хищников и не может так успешно, как прежде, добывать корм. При этом важна не столько ее личная печальная судьба, сколько то обстоятельство, что в результате она оставит меньше потомства, чем могла бы. За то время, что самка вынашивает развивающиеся яйца, она отложила бы еще одну кладку.

В природе так и получается: живородящие виды приносят потомство один раз за сезон, а яйцекладущие успевают сделать две, а то и три кладки. Далее, поскольку вынашивание детенышей ослабляет мамашу, ей нередко приходится «пропустить» следующий сезон размножения, чтобы восстановить силы. Если неповоротливая самка с кладкой станет жертвой хищника, погибает и она сама, и ее развивающиеся детеныши, а кроме того, не будет потомства, которое могло бы у нее родиться в будущем.

Если учесть все плюсы и минусы яйцерождения и живорождения, становится понятным, что ни один из этих способов не является наилучшим. В одних условиях определенные преимущества получают живородящие виды, в других – яйцекладущие.

Так, живорождение чаще отмечается у видов, обитающих в условиях сурового климата – в горах, в регионах с прохладной погодой, там, где не хватает тепла для инкубации яиц, и их развитие в чреве матери может помочь решить эту проблему.

Другой пример – водные рептилии (морские змеи, ихтиозавры), которых живорождение избавило от необходимости выходить на сушу для откладки яиц.

В большинстве случаев у пресмыкающихся эмбрионы развиваются в организме самки только за счет запасов, имеющихся в яйце. Но у некоторых видов происходит снабжение зародыша питательными веществами из организма матери – примерно так же, как у млекопитающих.