какие знаете структурные связи в грунтах

Какие знаете структурные связи в грунтах

Гравитационные структурные связи обусловлены действием на соседние частицы силы тяжести и проявляются за счет веса вышележащих пород. Под действием веса и давления вышележащих пород частицы дисперсных грунтов плотнее прилегают друг к другу. — Происходит слеживание грунтов, которые становятся более связными, монолитными. Следовательно, увеличивается прочность гравитационных структурных связей.

Следует отметить, что гравитационные связи не единственно ответственны за слеживание грунтов. В этом процессе играет роль время слеживания, наличие влаги и др [2].

Электростатические структурные связи обусловлены наличием у взаимодействующих частиц разноименных электростатических (кулоновских) зарядов. За счет дипольного (кулоновского) взаимодействия разноименных зарядов частиц формируется их взаимное притяжение.

Во влажной воздушной среде электростатический заряд не сохраняется («стекает» с частиц в результате заземления). Поэтому в такой среде электростатические связи между частицами или ослаблены, или отсутствуют.

Связи магнитной природы в грунтах образуются при наличии у частиц магнитного момента. Поэтому они могут проявляться и как силы притяжения, и как силы отталкивания между частицами в зависимости от направления (ориентации) магнитного момента.

Магнитные связи, как и электростатические, являются дальнодействующими. Они могут проявляться в любых средах, однако, в зависимости от их экранирующей способности (учитываемой магнитной проницаемостью μ), величина их может быть различна.Величина магнитных зарядов у частиц грунтов зависит от их минерального состава, обусловливающего магнитную восприимчивость частиц, наличия на их поверхности ферромагнитных пленок и примесей ферромагнитных минералов (магнетита, гетита, гематита и др.). Остаточная намагниченность частиц горных пород зависит от их генезиса, возраста и условий образования в геомагнитном поле Земли.

Связи механической природы обусловлены физическим полем механических напряжений и эффектами сцепления и трения структурных элементов друг с другом.

В общем случае сила механической связи Fмex между частицами грунта определяется двумя составляющими:

где Fсц — сила механического сцепления частиц; Fтр — сила трения между ними.

Структурные связи механической природы характерны для более грубых систем, например, для песчаных и крупнообломочных грунтов.

Величина зацепления зерен и обломков зависит от плотности породы, ее зернового состава и окатанности зерен. Она возрастает с крупностью и неоднородностью зернового состава породы и угловатостью минеральных составляющих [1,2].

СТРУКТУРНЫЕ СВЯЗИ И СТРОЕНИЕ ГРУНТА

Связи между частицами и агрегатами частиц в грунте называются структурными.

Прочность грунтов зависит не столько от прочности минеральных частиц, сколько от структурных связей между отдельными частицами и агрегатами. Сопротивление, препятствующее взаимному отрыву частиц, называется связностью.

По своей природе и по прочности структурные связи различны. Именно они определяют деформируемость и прочность грунтов.

Нескальные грунты по характеру структурных связей разделяются на связные и несвязные (сыпучие). К связным относятся пылевато-глинистые грунты (супеси, суглинки и глины), к сыпучим — крупнообломочные и песчаные грунты. Связные грунты отличаются от несвязных способностью воспринимать хотя бы небольшие растягивающие напряжения и сохранять без обрушения вертикальные откосы.

Основными видами структурных связей в грунтах являются:

Кристаллизационные связи возникают при образовании кристаллических решеток в минералах. Такие связи присущи скальным грунтам. Они очень прочные и в то же время очень хрупкие и необратимые, т.е. не восстанавливаются после их нарушения.

Водно-коллоидные связи возникают при взаимодействии глинистых грунтов с водой. Они обусловливаются электромолекуляр- ными силами взаимного притяжения и отталкивания между частицами, а также частицами и ионами в поровой воде. Интенсивность этих связей зависит от расстояния между частицами зарядов на их поверхности, состава и содержания ионов в поровой воде. Эти связи вязкопластичные, мягкие и обратимые. При увеличении влажности они быстро уменьшаются до значений, близких к нулю, и наоборот, при подсушивании опять возрастают.

В строении грунта различают два понятия: структура и текстура.

Под структурой грунта понимают относительное расположение различных по крупности и форме частиц и характер их взаимодействия друг с другом. Различают следующие основные структуры грунтов:

I — зернистая (характерна для грубодисперсных, песчаных и крупнообломочных) (рис. 2.9: а — рыхлая; б — плотная);

II — сотообразная (губчатая) (характерна для глинистых грунтов) (рис. 2.9: в — рыхлая; г — плотная);

III — хлопьевидная (характерна для глинистых грунтов);

IV — сложная (характерна для глинистых грунтов).

Рис. 2.9. Структуры (строение) грунтов:

I — зернистая: а — рыхлая, б — плотная; II — сотообразная: в — рыхлая, г — плотная; III — хлопьевидная; IV — сложная: д — новейшие глинистые осадки, е — морские глинистые отложения; 7 — песчаные частицы; 2 — глинистые частицы; 3 — коллоиды; 4 — растительные остатки; 5 — фауна; б — вода

Для оценки строительных свойств грунтов весьма важным является определение их текстуры (сложения). Текстурой грунтов называется их сложение, т.е. пространственное размещение и взаимное расположение частиц грунтов и агрегатов, характеризующих неоднородность толщи в пласте. Различают следующие виды текстуры грунтов (рис. 2.10):

Рис. 2.10. Текстура (сложение) грунтов:

а — слоистая; 7 — ленточная, сланцевая; 2 — косослойная; б — слитная (массивная и скрытослоистая); в — порфировая; г — ячеистая

Какие знаете структурные связи в грунтах

К этому типу относятся связи, сформированные за счет различных физико-химических поверхностных процессов и явлений.

Молекулярные структурные связи имеют электромагнитную природу, они образуются под действием молекулярных сил Ван-дер-Ваальса — Лондона между отдельными молекулами или частицами. Возникновение молекулярных сил сцепления объясняется возможностью проявления между молекулами трех различных эффектов: ориентационного, индукционного и дисперсионного.

| ‘)»> » src=»http://zilant.kpfu.ru/kek/gidrogeo/Fig_orient.jpg» width=»200″ border=»1″ bordercolor=»SlateGray»> | ‘)»> » src=»http://zilant.kpfu.ru/kek/gidrogeo/Fig_ind.jpg» width=»200″ border=»1″ bordercolor=»SlateGray»> | ‘)»> » src=»http://zilant.kpfu.ru/kek/gidrogeo/Fig_disp.jpg» width=»200″ border=»1″ bordercolor=»SlateGray»> |

| Возникает между двумя молекулами, обладающими жесткими диполями, и по сути сводится к электростатическому диполь-дипольному взаимодействию между ними. | Возникает при взаимодействии молекулы, обладающей постоянным диполем, с неполярной молекулой, в которой индуцируется диполь в результате ее поляризации. | Возникает при взаимодействии неполярных молекул за счет образования у них мгновенных диполей и носит квантово-механический характер. |

Ионно-электростатические структурные связи. При уплотнении тонкодисперсных пород в ходе литогенеза или подсушивании расстояния между частицами существенно сокращаются. — При сильном сближении двух частиц два диффузных слоя «перекрываются», при этом посередине зазора между частицами образуется «потенциальная яма». Поэтому катионы обеих частиц стремятся оказаться в центре зазора, и принадлежать одновременно двум частицам т.к. для них это энергетически более выгодно. — Образуется т.н. ионно-электростатический «мостик» между частицами [1].

В первом приближении величина силы ионно-электростатического притяжения между двумя плоскими заряженными поверхностями, отнесенная к единице площади, может быть вычислена по формуле:

где Z — валентность иона, е — заряд электрона, εw и εm — соответственно диэлектрические константы воды в зазоре частиц и самих частиц, σ — поверхностная плотность заряда, l — расстояние между частицами.

Ионно-электростатические силы притяжения относятся к силам среднего радиуса действия. Влияние их в тонкодисперсных грунтах становится особенно заметным при сближении частиц на расстояние до 2—3 нм и менее, при котором они начинают преобладать над силами молекулярного притяжения. С образованием ионно-электростатических взаимодействий прочность системы заметно возрастает; этим, в частности, объясняется значительное упрочнение глин при высушивании [1,2].

Связи капиллярной природы возникают в трехфазных или многофазных грунтах за счет действия сил поверхностного натяжения. Искривленные поверхности водных менисков на контактах частиц обусловливают капиллярные силы.

Смачиваемость поверхности частиц водой в основном определяется минеральным составом частиц грунта и характером их поверхности. Связи капиллярной природы проявляются в капиллярных контактах между частицами.

| ‘)»> » src=»http://zilant.kpfu.ru/kek/gidrogeo/small_Fig_strukt_5.jpg» width=»300″ border=»1″ bordercolor=»SlateGray»> | Рис. 5. Пояснение в тексте [2]. |

Для двух сферических частиц одинакового минерального состава и радиуса r сила их взаимного капиллярного притяжения Fкап за счет мениска смачивающей жидкости в контактном зазоре с радиусами кривизны а1, и а2 выражается зависимостью:

Для гидрофильных частиц при α→0 эта формула примет простой вид:

Для случая взаимодействия плоскости и сферической частицы радиуса r сила капиллярного притяжения равна:

С учетом гидрофильности (или гидрофобности) поверхности частиц в формулы для Fкап вводится поправка на краевой угол смачивания θ. Тогда

Структурные связи в грунтах

Связи между частицами в грунте называются структурными связями. По своей природе они очень различны. Из-за высокой прочности самих частиц грунта именно связи между ними определяют прочность и деформируемость грунтов. Некоторые типы связей легко разрушаются при различных воздействиях (увлажнение, вибрация).

Различают следующие типы структурных связей в грунтах:

Наличие структурных связей в грунте придает ему определенную прочность, называемую структурной прочностью (р5(г), позволяющую скелету грунта выдерживать некоторую нагрузку до начала разрушения его каркаса.

Структурная прочность грунтов и устойчивость структурных связей в них к внешним воздействиям определяют деформационно-прочностные свойства грунтов и их работу как оснований сооружений.

Показатели физического состояния грунтов

Для определения физических свойств грунтов необходимо, прежде всего, знать три простейших показателя, определяемых экспериментально по образцам грунта ненарушенной структуры. Это плотность грунта естественной структуры (р); плотность твердых частиц грунта (ps); природная влажность грунта (w). Эти показатели называют определяемыми.

Рис. 1.3. Схема составных частей образца грунта

Плотность грунта естественной структуры

Плотность твердых частиц грунта

Плотностью твердых частиц грунта называется отношение массы твердых частиц грунта к занимаемому ими объему:

Удельный вес твердых частиц грунта:

Единица измерения удельного веса твердых частиц грунта- кН/м

Плотность твердых частиц грунта характеризует, главным образом, минералогический состав грунта и изменяется в незначительных пределах (ps = 2,45. 2,75 г/см 3 ).

Влажность измеряется в процентах или долях единицы. Влажность изменяется в широких пределах и особенно важна для глинистых грунтов.

Гранулометрический (зерновой) состав грунта Содержание частиц различной крупности, выраженное в процентах от общего веса сухого грунта, называется гранулометрическим составом грунта. Для определения гранулометрического состава (G) грунт разделяют на фракции, включающие частицы определенных размеров:

Гранулометрический состав грунта определяется экспериментально.

Степень неоднородности гранулометрического состава песчаного грунта Си определяется по формуле

Вычисляемые показатели физического состояния грунтов

Зная величины р, ps и w, можно вычислить еще ряд физических характеристик грунта.

Плотность сухого грунта (скелета)

Удельный вес сухого грунта (скелета):

Для образца грунта единичного объема (vy + v2 = 1 см 3 ) плотность р = q, + q2, а плотность сухого грунта pd = gj. Тогда влажность грунта может быть выражена через р и pd следующим образом:

Отсюда получим формулу для расчета плотности сухого грунта (скелета):

Пористость и коэффициент пористости грунта

Отношение объема пор в образце к объему всего образца называют пористостью грунта (п). Отношение объема твердых частиц в образце к объему всего образца обозначим т.

В образце единичного объема

Тогда формулу для вычисления коэффициента водонасыщения можно записать в виде

Отсюда можно получить выражение для коэффициента пористости полностью водонасыщенного грунта при S, = 1:

Коэффициент водонасыщения может изменяться от 0 в случае абсолютно сухого грунта до 1 при полном заполнении пор грунта водой.

У грунтов, залегающих ниже уровня подземной воды, скелет испытывает взвешивающее действие воды. При этом вес твердых частиц уменьшается на вес вытесненной ими воды.

Для единичного объема

Тогда плотность грунта с учетом взвешивающего действия подземной воды может быть выражена формулой

Показатель пластичности глинистых грунтов

Рис. 1.4. Состояния глинистого грунта в зависимости от влажности

Сами по себе эти влажности не являются характеристиками пластичности грунта. Однако диапазон влажности, в котором грунт будет пластичным, имеет для глинистых грунтов первостепенное значение. Этот диапазон характеризуется числом пластичности 1р. Число пластичности равно разности между влажностью на границе текучести wL и влажностью на границе пластичности (раскатывания) wp:

Число пластичности обычно выражают в процентах.

Число пластичности тесно связано с содержанием в грунте глинистой фракции и поэтому используется в классификации для определения наименования глинистого грунта (супесь, суглинок, глина).

Показатель текучести глинистых грунтов

В зависимости от естественной влажности (ее положения на шкале влажности) глинистый грунт может находиться в том или ином состоянии, то есть иметь ту или иную консистенцию (рис. 1.4).

Консистенция (состояние) грунта характеризуется показателем текучести IL, который определяется сравнением естественной влажности грунта с влажностями на границах текучести и раскатывания по формуле

Структура и структурные связи грунтов

Структура– это размеры, форма, количественное соотношение слагающих грунт частиц и характер связей между ними, обусловленных всей предысторией грунта. Связи между частицами и агрегатами частиц называются структурными связями. Из-за высокой прочности самих частиц связи между частицами определяют деформируемость и прочность грунта.

Нескальные грунты по характеру структурных связей разделяются на связныеи несвязные(сыпучие). К связным относятся пылевато-глинистые грунты; к несвязным – крупнообломочные и песчаные грунты. Связные грунты способны воспринимать малые растягивающие напряжения; несвязные грунты растягивающих напряжений не воспринимают.

Сопротивление взаимному перемещению частиц сыпучих грунтов обусловливается силами трения соприкасающихся поверхностей. Такой механизм взаимодействия между частицами сыпучих грунтов называют внутренним трением грунта.

Структурные связи в глинистых грунтах имеют значительно более сложную природу и определяются электромолекулярными силами взаимодействия между частицами, а также частицами и ионами в поровой воде. Они и обусловливают связность глинистых грунтов. Интенсивность этих связей зависит от расстояния между частицами, зарядов на их поверхности, состава и содержания ионов в поровой воде.

Глинистый грунт с очень большой влажностью по существу представляет собой тонкодисперсную суспензию, находящуюся в текучем состоянии. Связи между частицами в этом случае практически отсутствуют. С повышением концентрации дисперсной фазы (уменьшении влажности W) происходит сгущение суспензии, в результате чего расстояние между твердыми частицами уменьшается. При сближении глинистых частиц на расстояние порядка нескольких сотен и тысяч ангстрем между ними проявляются силы молекулярного притяжения (силы Ван-дер-Ваальса). Эти силы обусловлены взаимодействием поверхностных молекул твердых частиц в результате периодических колебаний электронных оболочек и ядер атомов, при которых образуются мгновенные диполи. Сближению частиц препятствуют силы отталкивания между их одноименно заряженными гидратно-ионными оболочками, поэтому молекулярные связи реализуются в углах и на ребрах частиц, где оболочки тоньше.

Молекулярные силы играют существенную роль в формировании прочностных свойств глинистых грунтов на начальных стадиях литогенеза (превращения в горную породу), настадии седиментации (образования осадков), при коагуляции и образовании осадков, а также на стадии диагенеза (превращения осадков в твердые породы).

Дальнейшему сближению частиц грунта начинают препятствовать отталкивающие силы одноименно заряженных поверхностей частиц и диффузных слоев связанной воды, поэтому дальнейшее сближение частиц возможно только при затрате дополнительных усилий, например, в результате уплотнения грунта под нагрузкой или его высушивания. Уплотнение грунта приводит к сближению частиц и усилению связей, при этом значимыми становятся ионно-электростатические силы. Определяющим фактором для их образования является наличие в диффузном слое обменных катионов. Если к одной заряженной частице приблизить другую, то катионы диффузного слоя будут взаимодействовать одновременно с двумя частицами и между последними образуется ионно-электростатическая связь (рис. 1.4). Эта связь проявляется при расстояниях между частицами в несколько десятков ангстрем, но ее прочность на несколько порядков выше прочности связей, обусловленных Ван-дер-Ваальсовыми силами.

По классификации, разработанной академиком П.А.Ребиндером, профессорами Н.Я.Денисовым, Н.А.Масловым и др., отмеченные вы

ше структурные связи относятся к водно-коллоидным. Наличие гидратных оболочек частиц придает этим связям подвижный, обратимый характер. Они сохраняются при деформации: перемятие влажного кусочка глины не нарушает его общей связности. Состояние глинистого грунта, при котором он способен под воздействием внешних усилий изменять свою форму без разрыва сплошности и продолжительно сохранять вновь полученную форму, называется пластичным.

Малому количеству воды в грунте соответствует весьма большая прочность водно-коллоидных связей; глинистый грунт при малых значениях влажности находится в твердомсостоянии.

Наряду с водно-коллоидными связями в грунтах, сохраняющих природную структуру, могут существовать цементационныесвязи. Они образуются в течение длительного геологического периода образования и существования грунтов за счет выпадения в осадок растворенных в поровой воде солей, цементирующих отдельные твердые частицы друг с другом.

Ими могут быть менее прочные и водостойкие связи, образуемые гипсом, кальцитом, и более прочные и водостойкие, такие, как оксиды железа, кремния и др. В противоположность водно-коллоидным, цементационные связи – жесткие и необратимые, не восстанавливающиеся при разрушении естественной структуры грунта.

Взаимное пространственное расположение частиц в грунте (текстура) зависит от условий их осаждения: образуется ли осадок в воздушной или водной среде, неподвижная или текучая вода и т.д.

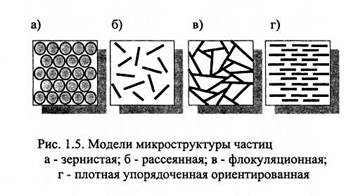

При осаждении относительно тяжелых песчаных и пылеватых частиц, для которых гравитационные силы преобладают над электромолекулярными силами взаимодействия, образуется зернистая система сложения частиц (рис. 1.5,а).

В начальной стадии осаждения глинистых частиц в неподвижной воде образуется рассеянная (диспергированная) система (рис. 1.5,б), частицы находятся как бы во взвешенном состоянии.

В результате действия веса вышележащих слоев осадков нижние их слои уплотняются, и при этом в них происходит переориентация частиц. Они получают упорядоченную, ориентированную систему взаимного расположения (рис. 1.5,г).

Природная структура грунтов, их состав и состояние в основном и определяют деформационно-прочностные свойства грунтов и их работу как оснований и среды для сооружений, причем весьма важной характеристикой будет структурная прочность грунтов и устойчивость структурных связей вод влиянием внешних воздействий.