какие знаки должны быть проставлены на оси колесной пары сдо

Знаки и клейма на торцах шеек оси колесных пар

Знаки и клейма на торцах шеек оси колесных пар

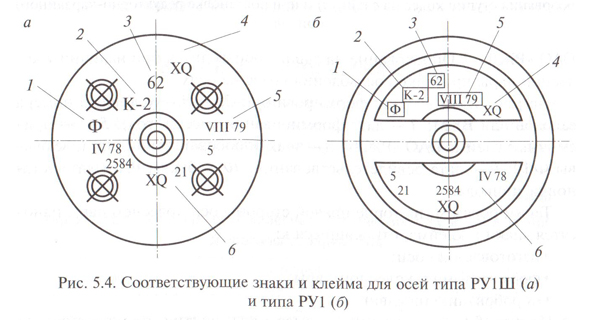

При формировании колесных пар из новых элементов, а также при ремонте со сменой элементов на торце оси с правой стороны наносят соответствующие знаки и клейма (рис. 5.4).

Знаки и клейма, наносимые на торцы шейки правой стороны колесной пары (см.рис. 5.4): 1 — знак формирования; 2— клеймо ОТК; 3 — условный номер предприятия, сформировавшего колесную пару; 4— приемочные клейма ОАО «РЖД»; 5—дата формирования; 6 — клейма, относящиеся к изготовлению оси.

Правой стороной колесной пары и оси считается сторона, на торце которой выбиты знаки и клейма, относящиеся к изготовлению оси.

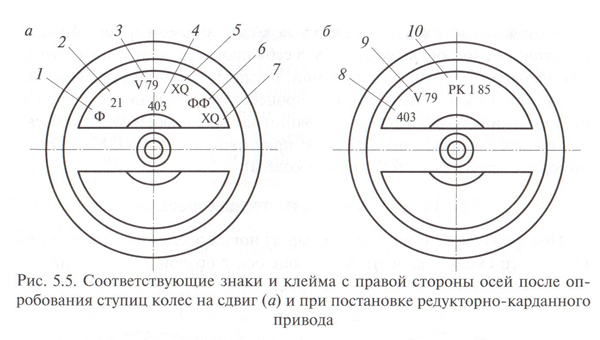

После опробования ступиц колес на сдвиг на торце оси с правой стороны колесной пары наносят знак опробования на сдвиг 6 (рис. 5.5) (две последовательно поставленные буквы ФФ), условный номер завода или ВКМ 4, дату опробования на сдвиг 3, приемочные клейма ОАО «РЖД» 7. Опробование на сдвиг производится при наличии у колесной пары признаков ослабления колес на осях.

На рис. 5.5; 1 — знак формирования; 2, 4, 8 — условные номера заводов или ВКМ; 3 — дата формирования (месяц, год); 5, 7— приемочные клейма ОАО «РЖД»; 6 — знак опробования на сдвиг (две буквы ФФ); 9 — дата освидетельствования; 10 — буквы РК и дата установки привода.

Таким образом, на торце правой стороны оси колесной пары наносятся знаки и клейма, относящиеся к:

• формированию колесной пары;

• опробованию на сдвиг.

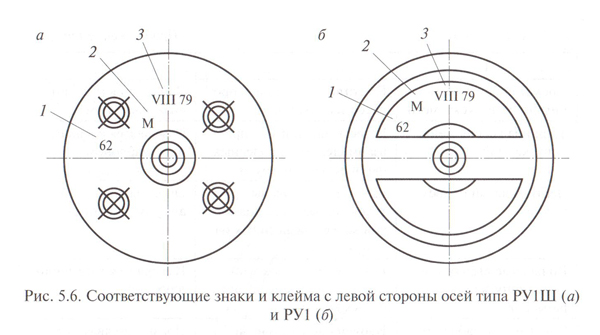

На рис. 5.6: 1 — условный номер предприятия, производившего монтаж буксовых узлов и полное освидетельствование колесной пары; 2 — знак монтажа буксовых узлов; 3 — дата монтажа.

На торце с левой стороны оси колесной пары наносятся знаки и клейма (см.рис.5.6):

• при монтаже буксовых узлов на предприятиях, которые не производили формирование колесных пар;

• при полном освидетельствовании колесной пары (полное освидетельствование колесной пары производится при формировании колесных пар и ремонте со сменой элементов, при опробовании ступиц колес на сдвиг, при полной ревизии букс, после схода вагона с рельсов, крушений и аварий поездов и др.).

В Поездку

Все для локомотивной бригады

3. Техническое содержание и основные требования, предъявляемые к колесным парам в эксплуатации

3.1. Колесные пары для определения их технического состояния и пригодности к эксплуатации подвергаются осмотру с регистрацией в книге формы ТУ-28:

3.2. Осмотр колесных пар под ТПС должны производить :

3.3. При осмотре колесных пар проверять:

Предельный прокат (предельная высота гребня) и наличие опасной формы гребня проверяются шаблоном УТ-1 при технических обслуживаниях ТО-2 (при их выполнении в крытых помещениях), ТО-3, ТО-4, ТО-5, текущих ремонтах ТР-1, ТР-2 и ежемесячных обмерах колесных пар. Допускается при проведении технического обслуживания ТО-2 (для МВПС — ремонтными бригадами) контролировать опасную форму гребня шаблоном ДО-1. После выявления колес с опасной формой гребня с помощью этого шаблона необходимо шаблоном УТ-1 измерить величину этого параметра и по результатам этого измерения принимать решение о допуске их к эксплуатации или о назначении ремонта;

3.4. В соответствии с ПТЭ номинальное расстояние между внутренними гранями колес у ненагруженной колесной пары должно быть 1440 мм. У локомотивов и вагонов, обращающихся в поездах со скоростью:

3.5.1. При скоростях движения до 120 км/ч:

3.5.2. При скоростях движения от 120 км/ч до 140 км/ч:

3.5.3. При вертикальном подрезе гребня высотой более 18мм. Контроль вертикального подреза гребня бандажа и опасной формы гребня производится специальным шаблоном (рис. 1) и шаблоном ДО-1. Измерение опасной формы гребня у ТПС производится универсальным измерительным шаблоном УТ-1.

Рис. 1. Шаблон для контроля вертикального подреза гребня бандажа

а) Гребень бракуется; б) Гребень не бракуется

3.5.4. При ползуне (выбоине) на поверхности катания у локомотивов, моторвагонного подвижного состава более 1,0 мм.

При обнаружении в пути следования у прицепного вагона МВПС ползуна (выбоины) глубиной более 1,0 мм, но не более 2,0 мм, разрешается довести его без отцепки от поезда со скоростью не выше 100 км/ч до ближайшего локомотивного депо.

При наличии ползуна на колесных парах локомотивов и МВПС допускается их следование без отцепки от поезда до ближайшей станции со скоростью указанной в таблице 1, где колесные пары с ползунами должны быть заменены.

Какие знаки должны быть проставлены на оси колесной пары сдо

Колесные пары — самая ответственная часть экипажа. От их исправности зависит безопасность движения. Поэтому инструкция по колесным парам ЦТ-329 требует постоянно контролировать их состояние. Машинист обязан осматривать колесные пары под электропоездом при каждых приемке, стоянке на станции, проведении ТО-2 в доступных местах по доступной стороне. После всех видов технического» обслуживания и

ремонтов в депо колесные пары осматривают мастера и приемщики локомотивов.

Колесная пара через шейки оси воспринимает всю массу вагона. Кроме того, на моторных вагонах она преобразует вращательное движение, передаваемое от двигателей, в поступательное всего поезда. В режимах электродинамического торможения также передаются тормозные усилия. В то же время на колесную пару воздействуют неровности пути (стыки, стрелки и т. д.), она сама воздействует на путь.

Перечислим основные элементы колесной пары: ось, два колесных центра, сменные бандажи или безбандажные цельнокатаные колеса. На моторных вагонах на ось устанавливают большое зубчатое колесо и подшипниковый узел опоры редуктора.

Рис. 2. Упрощенный схематичный рисунок оси колесной пары моторного вагона

Ось колесной пары имеет участки различных диаметров (рис. 2). На концах оси имеются две шейки, заканчивающиеся резьбовыми частями 1, предподступичные части 2, подступичные части 3, на которые напрессованы ступицы колесных центров, шейка 4 под подшипники редуктора и средняя часть 5. Переходы от одного диаметра к другому сделаны плавными (галтели) в виде закруглений. На оси моторного вагона имеется удлиненная опорная поверхность для ступицы зубчатого колеса.

Чтобы повысить прочность и долговечность осей, в заводских условиях на специальных токарно-накатных станках производят упрочняющую накатку, после чего с помощью магнитной дефектоскопии проверяют отсутствие трещин в оси.

Клеймение колесных пар производят работники, имеющие право освидетельствования колесных пар.

При формировании, ремонте и освидетельствовании колесных пар применяют следующие знаки и клейма:

клеймо в форме прямоугольника с закругленными углами, в котором стоит условный номер ремонтного пункта, имеющего право изготовления элементов колесных пар, их формирования, освидетельствования с выпрессовкой оси и полного освидетельствования;

цифры и буквы для обозначения даты и других данных (месяц обозначают только римскими цифрами, а две последние цифры года — арабскими; высота цифр 6 мм);

клеймо приемщика и инспектора ОТК;

клеймо в форме круга с буквой «Ф», обозначающее формирование новой колесной пары или смену оси;

клеймо в форме круга с буквой «Д», обозначающее освидетельствование колесной пары с выпрессовкой оси;

клеймо в форме круга с буквами «СБ», обозначающее смену бандажей.

Новые элементы колесных пар, поступающие на ремонтные пункты, имеют следующие четко обозначенные знаки и клейма (рис. 3 и 4).

Клеймение оси производят в два приема: вначале клейма ставят на необработанной оси в средней ее части, а после обработки оси клейма переносят на правую торцовую часть. При формировании, а также при освидетельствовании колесной пары с выпрессовкой оси ставят дополнительные клейма на правом торце оси. При полном освидетельствовании колесной пары дополнительные клейма (номер ремонтного пункта, дата освидетельствования и клейма приемщиков) ставят на левом торце оси.

Клеймение бандажей производят на боковой наружной грани, у колесных центров клейма наносят на наружной стороне ступицы, клеймение цельнокатаных колес производят на боковой поверхности обода, у зубчатых колес клейма наносят на венцах.

На моторных вагонах колесные центры спицевые, на прицепных — цельнокатаные. Колесный центр моторного вагона состоит из ступицы, которая насаживается на ось (ступица может быть нормальной и удлиненной для установки зубчатого колеса), обода со съемным бандажом и спиц, соединяющих обод и ступицу. Цельнокатаное колесо состоит из ступицы, обода и соединяющего их диска. Центры отливаются из углеродистой стали марки 25ЛШ.

Рис. 3. Знаки и клейма, расположенные на правом торце оси колесной пары моторного (а) и прицепного (б) вагонов:

1 — номер завода-изготовителя; 2 — номер пункта, перенесшего знаки; 3 — номер оси; 4 — клеймо, удостоверяющее правильность переноса знаков; 5 — дата изготовления оси: 6 — клеймо приемки; 7 — клеймо формирования колесной пары или смены оси: 8 — номер пункта, производившего формирование;’ 9 — клеймо приемки; 10 — дата формирования или смены оси; 11 — клеймо инспектора ОТК

Рис. 4. Знаки и клейма, расположенные на колесном центре (а), цельнокатаном колесе (б) и бандаже (в):

1 — номер завода-изготовителя; 2 — дата изготовления; 3 — номер партии; 4 — номер плавки; 5 — номер колесного центра; 6 — клеймо приемки; 7 — марка; 8 — номер колеса; 9 — номер бандажа

Материалом бандажей также служит высококачественная углеродистая сталь, поскольку бандаж должен быть довольно твердым и в то же время достаточно вязким, чтобы противостоять ударам. Чтобы предотвратить проворот бандажа на колесном центре, его насаживают в горячем состоянии. Внешняя поверхность бандажа, соприкасающаяся с рельсом, называется поверхностью катания.

Обтачивают бандаж по специальному профилю (его сечение показано на рис. 5). Поверхность катания — коническая, с уклонами 1:20 и 1:7. В настоящее время для моторвагонного подвижного состава в связи с переходом на колею шириной 1520 мм инструкцией по колесным парам определены другие профили — с уклонами 1:10 и 1:3,5.

Рис. 5. Схема профиля бандажа и основные параметры:

А — толщина гребня: Б — параметр крутизны; Ь — высота гребня; с1 — толщина бандажа

Конусность поверхности катания определяется условиями прохождения колесной парой кривых участков пути. Конический профиль бандажа уменьшает проскальзывание и пробуксовку в кривых, т. е. снижает износ бандажа. Уклон рабочей части по кругу катания небольшой — 1:10. Уклон 1:3,5 и фаска на наружной грани воспринимают естественный наплыв металла, который образуется при нормальной работе колеса.

Эта часть поверхности изнашивается мало, так как работает только в кривых очень малого радиуса и облегчает прохождение по стрелкам при большом износе (прокате) колеса. Диаметр круга катания колеса — 1050 мм, ширина бандажа — 130 мм, внутренний диаметр — 900 мм.

Под формированием колесной пары понимают запрессовку оси в колесные центры, насадку бандажей и окончательную обточку. Внутренний диаметр бандажа меньше диаметра обода колесного центра приблизительно на 1,1 — 1,45 мм. Бандаж равномерно нагревают до температуры 250 — 320 °С и насаживают на обод колесного центра так, чтобы его буртик 3 (рис. 6) упирался в обод. При температуре не ниже 150 — 200 °С со стороны внутренней грани в выточку бандажа заводят фасонное разрезное кольцо 1 (кольцо нельзя ставить на холодный или остывший бандаж). Затем буртик выточки обжимают на вальцовочном станке, зачеканив концы кольца (эти концы должны плотно подходить друг к другу). Получается так называемый «замок». Плотность насадки бандажа и кольца проверяют остукиванием молотком. Насаженный бандаж окончательно обтачивают.

Рис. 6. Фиксация бандажа на ободе колесного центра:

1 — фасонное разрезное кольцо; 2 — обод: 3 — буртик бандажа

Сформированную колесную пару окрашивают в черный цвет, белилами покрывают наружные грани бандажа и внутреннее соединение ступицы с осью. Против одной из спиц, в месте постановки контрольных меток (кернением на бандаже и зубилом на ободе) наносят красную полосу. По ней следят за возможным сдвигом бандажа в эксплуатации. Такую же полосу наносят и в соединении ступицы с осью.

Сейчас геометрические параметры бандажа контролируют шаблоном УТ-1. Толщина гребня (см. рис. 5) — это расстояние, измеренное по горизонтали на высоте 13 мм от поверхности круга катания колеса между двумя точками, лежащими по разные стороны от вершины гребня. Одна из них находится на внутренней грани бандажа, вторая — на наружной поверхности гребня.

Круг катания — внешняя окружность сечения бандажа плоскостью, параллельной его боковым граням и отстоящей от внутренней грани на расстоянии 70 мм, т. е., примерно, на середине бандажа.

Высота гребня — расстояние по вертикали между вершиной гребня и поверхностью круга катания.

Прокат, который наиболее интенсивно образуется в зоне круга катания колеса, определяют новым шаблоном УТ-1 как разность между измеренной высотой гребня и чертежной высоты гребня нового или обточенного бандажа.

Для определения технического состояния и пригодности к эксплуатации колесные пары подвергают следующим осмотрам: 1 — осмотр под электропоездом; 2 — обыкновенное и полное освидетельствование; 3 — освидетельствование с выпрессовкой оси.

Осмотр под подвижным составом проводят при всех видах ТО и ТР, каждой проверке в эксплуатации. Обыкновенное освидетельствование выполняют в депо перед подкаткой колесной пары под электропоезд, полное — на заводе при выкатке и смене хотя бы одного элемента, после крушений и сходов, при неясных клеймах. Освидетельствование с выпрессовкой оси производят в случаях, когда ось не удается проверить ультразвуком при снятии обоих центров.

В ходе осмотра бандажей проверяют отсутствие трещин, ползунов, плен, раздавленностей, вмятин, отколов, раковин, выщербин, ослабления бандажей (остукиванием молотком), сдвига бандажа (по контрольным меткам на бандаже и ободе), предельного проката или износа, вертикального подреза гребня, ослабления бандажного кольца, остроконечного наката, опасной формы гребня.

На колесных центрах и цельнокатаных колесах не должно быть трещин в спицах, дисках, ступицах, ободьях, признаков ослабления или сдвига ступиц на оси. На открытых частях оси проверяют отсутствие поперечных, косых и продольных трещин, плен, протертых мест, электрических ожогов.

В ходе осмотра обращают также внимание на отсутствие нагрева букс, состояние зубчатой передачи (при ТР), отсутствие нагрева подшипников редуктора после постановки электропоезда на смотровую канаву.

В соответствии с ПТЭ, расстояние между внутренними гранями бандажей должно быть 1440 ± 3 мм. Запрещается выпускать из ТО-2, ТО-3, всех видов ТР и допускать к следованию в поездах подвижной состав с трещинами в любой части оси колесной пары, ободе, диске, ступице и бандаже. Кроме того, запрет вызывают следующие износы и повреждения колесных пар, нарушающие нормальное взаимодействие пути и подвижного состава: прокат более 8 м; толщина гребня, измеренная абсолютным шаблоном, более 33 мм или менее 25 мм при измерении на расстояние 18 мм от вершины гребня (если толщину гребня контролируют шаблоном УТ-1, то она должна быть в пределах 23 — 31 мм); вертикальный подрез гребня, измеренный специальным шаблоном (под вертикальным подрезом понимают слишком большой износ нижней части гребня, когда на его наклонной поверхности образуется вертикальная площадка); ползун на поверхности катания более 1 мм.

При обнаружении в пути следования колесной пары прицепного вагона с ползуном более 1 мм, но менее 2 мм, разрешается довести состав со скоростью не более 100 км/ч до ближайшего пункта технического обслуживания. В случае образования ползуна на колесной паре прицепного вагона от 2 до 6 мм, а на моторном — от 1 до 2 мм допускается следование

до ближайшей станции со скоростями не выше 15 км/ч. При ползунах соответственно от 6 до 12 мм и от 2 до 4 мм — со скоростями не более 10 км/ч. Если ползун на прицепном вагоне более 12 мм, а на моторном — более 4 мм, разрешается следовать до первой станции со скоростью 10 км/ч при условии, что колесная пара не вращается. К перечню повреждений относятся также:

выщербины, раковины, вмятины на поверхности катания глубиной более 3 мм, длиной более 20 мм (моторный вагон) и более 25 мм (прицепной вагон);

выщербины или вмятины на вершине гребня более 4 мм; ослабление бандажа, оси в ступице, зубчатого колеса; опасная форма гребня;

остроконечный накат в зоне поверхности на расстоянии 2 мм от вершины гребня и до 13 мм от круга катания;

острые поперечные риски и задиры на шейках и предподступичных частях оси;

протертое место более 2,5 мм на средней части оси; местное или общее уширение бандажа или обода цельнокатаного колеса более 6 мм;

ослабление бандажного кольца в сумме на длине более 20 % и менее 100 мм от замка;

‘ толщина бандажей на моторном вагоне менее 35 мм, толщина обода на прицепном вагоне менее 25 мм;

трещины в ободе, диске, ступице и бандаже;

кольцевые выработки на поверхности катания у основания гребня глубиной более 1 мм, на конусности 1:3,5 — более 2 мм и шириной более 15 мм.

Разница прокатов у левой и правой сторон колесной пары может быть не более 2 мм. Допустимая разность диаметров бандажей, измеряемых по кругу катания, такова:

на одной тележке моторного вагона — 8 мм, прицепного вагона — 15 мм;

на колесных парах разных тележек моторного вагона — 15 мм, прицепного вагона — 30 мм.

Обнаруженные дефекты фиксируют в журнале ТУ-152 и книге ремонта. На колесных парах не реже 1 раза в месяц замеряют прокат, толщину гребней и параметр крутизны (опасной формы) гребня, 1 раз в квартал замеряют диаметры бандажей.

Чтобы уяснить, как важно учитывать перечисленные неисправности, приведем их характеристики.

Прокат — это нормальный, естественный в эксплуатации износ за счет деформации и истирания от рельсов, колодок. Измеряют его шаблоном на расстоянии 70 мм от внутренней грани бандажа, так как наибольший прокат образуется по кругу катания. Прокат ухудшает плавность хода, особенно в кривых, появляется опасность при проходе по стрелкам, увеличивается боксование, т. е. износ колесной пары.

Если на участке много кривых, то интенсивно изнашивается и гребень в нижней части, появляется вертикальный подрез. Прокат может быть неравномерным. Его признаки — местное уширение, наплывы в зоне фаски, наличие закатанных ползунов. При неравномерном прокате более 2 мм колесную пару выкатывают. Устраняют неисправность обточкой.

Кольцевая выработка образуется в условиях повышенной влажности, посторонних включений в колодках. Замеряют ее толщиномером и линейкой, устраняют обточкой с выкаткой колесной пары.

Толщина гребня — это естественный износ в эксплуатации. Она интенсивно уменьшается при разнице диаметров правого и левого колес, а также при работе в кривых. Восстанавливают ее обточкой и наплавкой.

Бандаж с подрезанным гребнем (или с остроконечным накатом) опасен для противошерстных стрелок: он ударяет по остряку, выкрашивает его конец, набегает на него, отжимает от рамного рельса и вызывает сход. Высота и толщина гребня рассчитаны так, чтобы колесная пара надежно удерживалась в кривых, на стрелках.

Остроконечный накат — такой вид повреждения, когда у вершины гребня с наружной стороны образуется второй маленький гребешок. Это ненормальный износ колеса. Раньше его определяли на ощупь, теперь остроконечный накат можно обнаружить шаблоном УТ-1. Выкатка колесной пары в подобных случаях обязательна.

Навар (натаск) — смещение металла на поверхности катания при кратковременном юзе, что сопровождается большим нагревом и закалкой поверхности из-за быстрого охлаждения. Высота навара допускается до 0,5 мм.

Выщербина — выкрашивание участков на поверхности.

Трещина — опасна тем, что она всегда развивается и наступает излом.

На рис. 7 показано, как правильно пользоваться специальным шаблоном для определения вертикального подреза. Надо твердо помнить: если профиль шаблона плотно прилегает к гребню — это брак, у нормального колеса между гребнем и верхней частью шаблона имеется зазор.

На рис. 8 приведены некоторые замеры элементов колесной пары.

Рис. 7. Шаблон для контроля вертикального подреза гребня: а — брак; б — нормальный гребень

КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ ВАГОНОВ

Назначение и устройство колесных пар

Колесные пары предназначены для направления движения вагона по рельсовому пути и восприятия всех нагрузок, передающихся от вагона на рельсы и обратно. Они должны удовлетворять определенным требованиям: обладать достаточной прочностью, износостойкостью, иметь небольшую массу для снижения тары вагона и уменьшения динамического воздействия на верхнее строение пути, а также обладать некоторой упругостью для смягчения динамических сил, возникающих при движении вагона. За состоянием колесных пар установлено особо тщательное наблюдение на ремонтных предприятиях вагонного хозяйства (заводы, депо) и в эксплуатации.

Колесная пара вагона состоит из оси (2) с напрессованными на нее двумя колесами (3).

Ось колесной пары имеет:

Колеса вагонов бывают двух диаметров: 950 и 1050 мм. Последние предназначены только для замены неисправных колес в колесных парах, применяемых в некоторых вагонах старой постройки.

Наружная поверхность колеса, соприкасающаяся с рельсом, называется поверхностью катания. Профиль поверхности катания имеет определенную форму и размеры. Поверхность катания нового колеса в поперечном профиле имеет коническую форму. Конусность основной рабочей части поверхности катания шириной 60 мм у вагонов и 70 мм у локомотивов составляет 1:20. Наличие конусности повышает устойчивость колесной пары за счет снижения ее «виляния» при движении по прямой, способствует выравниванию расстояний, пройденных внутренними и внешними колесами, при движении в кривых, обеспечивает равномерный износ поверхностей катания. На расстоянии 30 мм от боковой грани колеса конусность увеличивается до 1:7, а затем переходит в фаску размером 6 мм, расположенную под углом 45° к горизонтали. Увеличенная конусность и фаска облегчают прохождение колесной парой стрелочных переводов и способствуют свободному перекатыванию колеса с одного элемента стрелочного перевода на другой.

Профиль поверхностей катания колес скоростных вагонов характеризуется наличием конусностей 1:50, 1:10 и 1:3,5.

Вагоны и локомотивы, имеющие толщину гребня, не соответствующую указанным нормам, к эксплуатации не допускаются.

Тип колесной пары определяется типом оси и диаметром колес. Основным типом колесных пар являются конструкции с цельнокатаными стальными колесами с диаметром по кругу катания 950 мм.

Размеры оси устанавливают в зависимости от величины расчетной нагрузки, воспринимаемой при эксплуатации вагона.

Кроме колесных пар, изготавливаемых в соответствии с ГОСТ 4835-80, поставляют также конструкции, выполненные по специальным чертежам и техническим условиям, для вагонов промышленного транспорта, вагонов электропоездов и дизель-поездов, а также с раздвижными на оси колесами для эксплуатации на дорогах с различной шириной колеи и др.

В вагонах, оснащенных дисковыми тормозами, на оси, кроме двух колес, прочно укреплены тормозные диски.

Требования к содержанию колесных пар вагонов

Для безопасного движения вагона по рельсовому пути на ось 1 прочно насаживаются колеса 2 с соблюдением строго определенных размеров. Согласно п.13 Приложения № 5 к ПТЭ расстояние между внутренними гранями колес L у ненагруженной колесной пары должно быть:

Во избежание неравномерной передачи нагрузки на колеса и рельсы разность размеров от торца оси до внутренней грани обода l допускается для колесной пары не более 3 мм. Колеса, укрепленные на одной оси, не должны иметь разность диаметров D более 1 мм, что предотвращает односторонний износ гребней и не допускает повышения сопротивления движению.

Согласно п.12 Приложения № 5 к ПТЭ каждая колесная пара должна удовлетворять требованиям, установленным правилами и нормами и иметь на оси четко поставленные знаки о времени и месте формирования и полного освидетельствования колесной пары, а также клейма о приемке ее при формировании.

С целью обеспечения безопасности движения поездов ПТЭ установлены нормы допусков, износов и повреждений элементов колесных пар, при которых не допускается эксплуатация вагонов.

Обыкновенное освидетельствование колесных пар выполняется при каждой подкатке их под вагон, если перед этим они не подвергались полному освидетельствованию. До очистки колесной пары производится предварительный осмотр. После обмывки и очистки доступные части оси проверяют магнитным дефектоскопом. Затем производят внешний осмотр колесной пары и проверку соответствия всех размеров и износов установленным нормам. Колесные пары с роликовыми подшипниками подвергаются также промежуточной ревизии букс.

При подкатке колесных пар должна проводиться их регистрация в соответствующих журналах или паспортах.

Неисправности колесных пар вагонов

Нормальная работа вагонов и безопасность движения поезда во многом зависят от исправности колесных пар. Чаще всего изнашиваются и повреждаются поверхности катания и гребни колесных пар. Для проверки состояния колесных пар осмотрщики вагонов в пунктах формирования и оборота поездов используют специальный контрольно-измерительный инструмент, в том числе:

Основные требования, касающиеся норм содержания и ремонта колесных пар, а также неисправности, при наличии которых запрещается их эксплуатация, отражены в Приложении № 5 к ПТЭ, п.п. 13-14).

Запрещается выпускать в эксплуатацию подвижной состав с трещиной в любой части оси колесной пары, кольцевыми протертостями глубиной более 2,5 мм, а также следами электродугового ожега, что может привести к излому оси.

Не допускаются трещины в колесах, местные уширения обода величиной более 5 мм, а также износы и повреждения колесных пар, нарушающие нормальное взаимодействие пути и подвижного состава.

Толщина обода колеса уменьшается из-за износа в процессе эксплуатации и при обточках. Не разрешается эксплуатировать вагоны, толщина обода колеса которых по кругу катания менее:

Прокатом колес называют естественный износ поверхности их катания вследствие трения о рельсы. При достаточно большом прокате гребень колеса может касаться болтов рельсовых скреплений, что представляет прямую угрозу безопасности движения. Поэтому к эксплуатации не допускаются вагоны, у которых колесные пары имеют предельный прокат, измеренный на расстоянии 70 мм от внутренней грани колеса:

Глубину ползуна определяют абсолютным шаблоном, либо толщиномером (аналогично определению проката) по разности промеров в середине выбоины (наиболее глубокой ее части) и в месте нормального проката колеса. Также, чтобы определить глубину ползуна, можно измерить его длину, после чего найти значение по специальной таблице. Так, ползун длиной 60 мм на колесе диаметром 950 мм имеет глубину 1 мм.

Колесные пары, имеющие ползун глубиной более 1 мм, к эксплуатации не допускаются. При выявлении ползуна в пути следовнания возможность и условия дальнейшего движения определяются исходя из величины выявленного ползуна и категории подвижного состава:

Для уменьшения износа гребней и головок рельсов применяются автоматические рельсозмазыватели, устанавливаемые в кривых и распыляющие смазку (лубрикант) на наружный рельс при проходе колесных пар. Также применяются вагоны-рельсосмазыватели, курсирующие в составах пассажирских поездов, и рельсосмазывающие установки на грузовых локомотивах.

Выщербиной называют небольшое местное углубление на поверхности катания обода колеса, появляющееся вследствие наличия ползуна. Выщербины могут также появиться из-за скрытых дефектов металла. К эксплуатации не допускаются колесные пары, имеющие на поверхности катания колес выщербину глубиной более 10 мм или длиной более 50 мм у грузовых вагонов и длиной более 25 мм у пассажирских.

В связи с повышением скоростей движения поездов и применением композиционных колодок участились повреждения поверхности катания колес в виде так называемых наваров, т.е. смещений металла, образующих возвышение на поверхности катания. Недопустима высота навара более 0,5 мм для колесных пар пассажирских вагонов и более 1 мм для грузовых.

Также недопустимо наличие кольцевых выработок на поверхности катания глубиной более 1 мм и шириной более 15 мм.

Запрещается выпускать в эксплуатацию колесные пары, имеющие задиры шеек или предподступичных частей осей колесных пар, с ослаблением ступицы на подступичной части оси, что может привести к сдвигу ступицы колеса, колесные пары с шириной обода колеса менее 126 мм, а также отколом наружной грани обода колеса глубиной более 10 мм.

При включении грузовых вагонов в пассажирские поезда нормы содержания колесных пар должны удовлетворять нормам, установленным для пассажирских поездов.