какие знания необходимы для формулировки гипотезы

Какие знания необходимы для формулировки гипотезы

Руководитель направления проектирования интерфейсов

Мы все чаще переходим от проектирования по требованиям заказчика к построению работы с упором на продуктовые гипотезы. Причин этому несколько. С одной стороны, от нас ожидают внедрение новых функций, потому что конкуренция растет, мир движется быстрее, а его изменчивость велика. С другой стороны, потребностей у пользователей все больше.

От требований к гипотезам

Эволюция процессов разработки программных продуктов привела к смене подходов. Старые модели с большим объемом документирования оказались не приспособлены к современности. Вместо этого пришли методы, связанные с непрерывной разработкой и пониманием того, что системы должны развиваться и меняться. Гипотезы стали хорошим инструментом, чтобы формулировать задачи к изменениям.

Если требования нуждаются в реализации, то гипотезы в первую очередь нуждаются в проверке. Но перед этим их надо сформулировать. А это иногда не так просто, как хотелось бы.

О важности формулировок

С одной стороны, гипотезу можно сформулировать как угодно: нет правил и законов, которые запретили бы нам любой подход. Здравый смысл подсказывает, что хорошо бы ее сформулировать понятно, чтобы другие люди поняли ее смысл. Но я вспоминаю ТРИЗ (теорию решения изобретательских задач), где очень важное место уделяется качеству постановки задачи, потому что эффективность решения сильно зависит от формулировки.

Мы считаем, что чем лучше сформулирована гипотеза, тем результативнее будет ее проверка. Под результатом понимается не только проверка самой гипотезы, но и те возможные инсайты, которые можно собрать по мере проверки. Для формализации и упрощения работы над созданием гипотез мы выделили следующие вопросы, отвечать на которые можно последовательно.

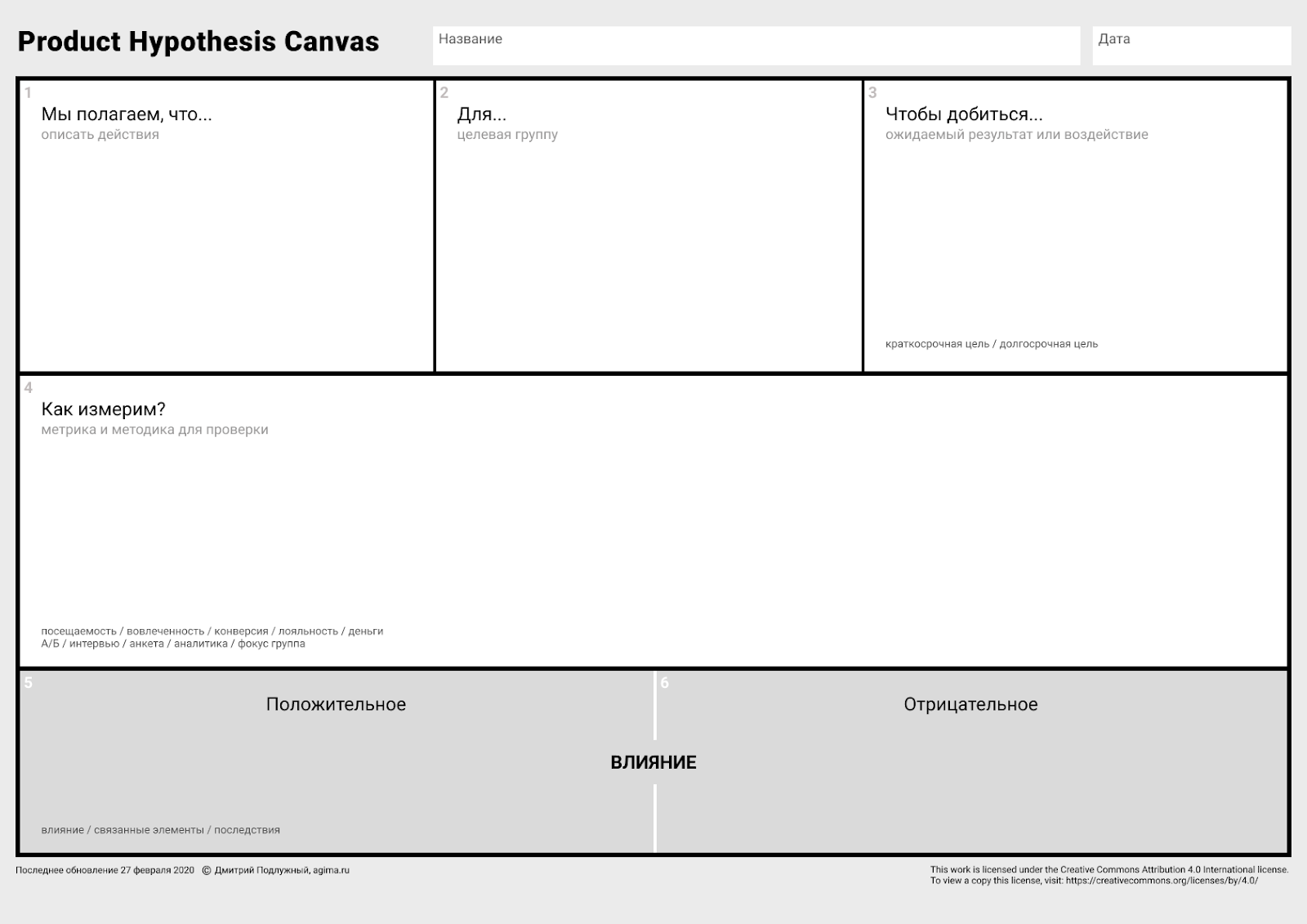

Из чего состоит Product Hypothesis Canvas

1. Мы полагаем, что…

Здесь мы описываем то, что планируем разработать.

2. Для (кого)…

В этом блоке определяем целевую аудиторию и, если надо, даем оценку доли подобной аудитории в нашем проекте.

Это важный этап, потому что он позволяет потом ранжировать гипотезы по степени их полезности для проекта. Участники команды могут очень легко увлечься интересной идеей и забыть, что она будет полезна в единичных случаях.

Если автор не в состоянии определить, для кого он формулирует гипотезу, то высока вероятность, что здесь идет расчет на случайность.

3. Чтобы добиться.

Важно определить, какой результат мы ожидаем от эксперимента. Желательно, чтобы он выражался в чем-то конкретном. Не надо писать: «Должно стать лучше. » Нужно сформулировать свои ожидания так: «Улучшить [продукт] на 5%. »

В зависимости от гипотезы мы можем иметь разные ожидаемые результаты в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Многие предпочитают сосредотачиваться на краткосрочных результатах и не принимать в работу гипотезы, направленные на долгосрочные цели. Но нам при создании гипотез нужно понимать, сколько времени займет ее проверка: один день, неделю, месяц или еще больше. В зависимости от этого мы потом можем планировать бэклог проведения эксперимента.

4. Как измерим

Возможность измеримости результата — ключевой параметр проверки продуктовых гипотез. И если ранее мы описали, что мы будем измерять, то здесь описываем, как и с помощью каких инструментов мы это сделаем.

Какие сигналы будут указывать на то, что созданная нами возможность эффективна? Какие ключевые показатели (качественные или количественные) мы будем измерять, чтобы предоставить доказательства того, что наш эксперимент был успешен?

5. Влияние (положительное или отрицательное)

Этот блок введен, чтобы мы могли размышлять о гипотезе шире, чем только об одной задаче. Его необязательно заполнять.

Бывают случаи, что внедрение одного функционала отрицательно влияет на другие параметры в системе. Например, мы внедряем на главную страницу сайта большую интересную презентацию, которая должна повысить вовлеченность, но при этом презентация влияет на скорость загрузки страницы, что увеличивает количество отказов и может, наоборот, снизить глубину просмотра.

В этом случае увеличение количества отказов может быть не связано с самим функционалом, а только с тем, что он большой по объему и неудачно имплементирован в главную страницу.

Так выглядит наш шаблон для формулирования гипотез:

Его можно скачать в PNG или в PDF. Тут есть онлайн-шаблон на Miro.

Product Hypothesis Canvas поможет вам лучше работать с гипотезами. Важно понимать, что канвас не решает задачу сам по себе, он только позволяет сосредоточиться на решаемой задаче и повысить эффективность решения.

Выдвижение и обоснование научной гипотезы

Ни одно решение научной проблемы не начинают непосредственно с эксперимента. Зачастую первым этапом является правильное формулирование научной гипотезы, которая является результатом осмысления теории.

Основные понятия

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое, чтобы объяснить или сделать заключение о правдивости или ложности факта, явления или процесса. Ее предварительное выдвижение задает логику последующего исследования.

Другими словами, гипотеза – научное предположение, объясняющее явления, достоверность или ошибочность которых еще не доказана.

Процесс доказательства или опровержения гипотезы начинается с момента ее построения и заканчивается при условии подтверждения практикой, переходом к выведению нового знания.

Знания носят вероятностный характер, поэтому требуют подтверждения и обоснования. В процессе доказательств одни становятся теорией, другие подвергаются изменению, переосмыслению и уточнению, а третьи отметаются как ложные.

В зависимости от базиса, на котором она построена, разделяют гипотезы, которые возникают на фактах (эмпирические) и на закономерностях, теории, принципе (теоретические). Чаще всего они носят смешанный характер – одновременно имеют эмпирическую и теоретическую основу.

Выдвижение научной гипотезы

Перед тем как происходит постановка гипотезы научного исследования, ученым должен быть проделан большой путь по сбору материалов, основанных на наблюдениях, экспериментах, научных трудах и периодических изданиях. Потом необходимо провести изучение и анализ полученных результатов.

Научное исследование имеет циклический вид, проходит следующие этапы:

Методы выдвижения гипотез следующие

Индукции – совокупности правил, которые позволяют сделать переход от частного к общему. От отдельных фактов – к закону, который лежит в их основе. Знания, полученные с помощью метода, имеют вероятностный характер.

Его противоположность – дедуктивный метод – получение частного знания из общего. Особенностью является то, что от истинных посылок он ведет к истинному заключению. В целом это длительный процесс, оценка носит сложный и многоступенчатый характер.

При решении научной проблемы ученый выдвигает не одну, а несколько (может, десятки) идей, которые являются вероятными предположениями. Обычно они возникают интуитивно, как догадки на базе имеющихся знаний. Выдвижение научных гипотез – глубоко творческий и длительный процесс.

Обоснование научной гипотезы

Чтобы гипотеза была «живая», т.е. имела право на возникновение, обоснование и последующее построение на ней научной теории, она должна соответствовать следующим принципам:

Способ обоснования гипотезы

Прямое доказательство (опровержение) гипотезы происходит, когда выведенные логические следствия подтверждают или отрицают вновь обнаруженные факты. Обычно основываются на условно-категорическом умозаключении или других логических формах.

Если используются несколько гипотез, дающих объяснение одному явлению, обычно используют метод косвенных доказательств. Происходит перебор: опровергаются, исключаются заведомо ложные теории, пока не останется одна единственно верная. Достоверность полученного результата может быть: если построенный ряд предположений исчерпывающе объясняет явление, отвергнуты все заведомо ложные заключения.

Методы научного познания

Если рассматривать глобально, то под методом надо понимать определенный алгоритм действий, приемов для достижения результата – решения определенной задачи или проблемы, достижения цели.

Под научным познанием понимают процесс получения знаний, достоверность которых проходит проверку и подтверждается на практике. Поскольку его специфика подчинена строгим принципам, с помощью используемых методов получается достоверный результат.

Независимо от направления научной деятельности за основу метода взяты принципы:

Результаты не будут противоречить предыдущим, теория подтвердится. В противном случае результаты нельзя считать достоверными.

Мы видим, что постановка гипотезы играет важную роль в научной деятельности, она необходима для развития, без нее невозможен переход к новым знаниям.

Что такое гипотеза исследования, и как её правильно сформулировать

Обновлено: 12 Апреля 2021

Рассказываем, что такое гипотеза в дипломном исследовании или курсовой работе, как правильно ее сформулировать и написать.

Что такое гипотеза исследования?

Гипотеза дипломного исследования — это прогноз результата всего дипломного проекта, предположение, каким будет окончательный вывод в работе. Впоследствии начальное допущение опровергается или подтверждается. И то, и другое имеет равную ценность.

Виды гипотезы

Гипотеза как понятие чаще всего используется в логике. У нее есть множество определений и классификаций, но дипломнику для качественного выполнения работы достаточно знать два основных вида:

Как сформулировать гипотезу

Чтобы грамотно и «без воды» составить гипотезу исследования, нужно поделить весь процесс ее разработки на три основных этапа:

Как сформулировать гипотезу в дипломной работе

Предположения не рождаются из ниоткуда. После проведения необходимого объема исследовательских работ, разговоров с научным руководителем, экспериментов и опытов можно выявить новую информацию или же противоречие. Именно из этого противоречия и возникает первоначальное суждение. Оно может стать новым решением проблемы в тексте.

Есть несколько основных методов его формирования:

Как написать гипотезу

При написании научного предположения для дипломной или курсовой работы важно соблюдать следующие требования:

Допускается написание сразу двух гипотез. В дальнейшем одну из них можно будет опровергнуть, а другую подтвердить.

Шаблоны и клише

Существует набор определенных шаблонов и клише.

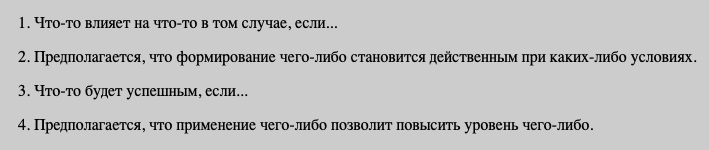

Научно-методическая литература предлагает набор следующих шаблонных формулировок:

Также для написания суждения обычно используют такие конструкции как:

Признаки правильной гипотезы

Какой должна быть правильно сформулированная гипотеза:

Как работать с гипотезой

На протяжении всей дипломной работы гипотеза играет роль ориентира, который направляет ход вашего исследования. На нее следует опираться в течение всего изучения выбранной темы, так как именно из первоначально поставленного предположения в заключении нужно сделать те или иные выводы. Условно работу с разработкой первоначального суждения можно разделить на 5 этапов:

Примеры

Ниже представлены образцы написания гипотез из реальных дипломных работ:

А если у вас возникли сложности с формированием гипотезы или написанием работы в целом, Феникс.Хелп поможет.

Как написать гипотезу в курсовой работе + пример

Каждый студент хочет, чтобы его курсовые и дипломные получали высший балл. Но как этого достичь? Сделать свою работу действительно интересной. А чтобы добиться такого эффекта, нужно не только чётко сформулировать цели и задачи, определиться с объектом и предметом работы и обосновать актуальность, но и грамотно составить гипотезу в курсовой работе.

В данной статье мы как раз расскажем, что такое гипотеза в курсовой работе, как правильно её формулировать и проверять. А в конце приведём примеры, на которых покажем верные формулировки гипотезы в курсовой.

Не забудьте подписаться на наш информационный канал в Telegram — там много полезного и интересного из мира образования. И пользуйтесь акциями и скидками, чтобы заказывать написание любого вида работ ещё выгоднее.

Доверь свою работу кандидату наук!

Узнать стоимость бесплатно

Гипотеза в курсовой работе: что это такое

Что такое гипотеза в курсовой или дипломной работе и почему она важна? Ответить на этот вопрос нам поможет определение термина:

Гипотеза — это научное предположение, истинность которого необходимо проверить.

Все известные теории выросли из гипотез. Какими бы очевидными ни казались факты или наблюдения, прежде чем стать истиной, их необходимо исследовать и доказать. Для этого и используют метод гипотез.

Как правило, выдвигают две гипотезы для исследования: основную и прямо противоположную ей. Вторая нужна для того, чтобы показать её ошибочность и усилить доводы, подтверждающие истинность первой гипотезы.

Гипотеза исследования в курсовой работе — это основа научного поиска, которая задаёт определённую направленность цели студента, влияет на выбор исследовательских методов и направляет логику рассуждений в теоретической и практической части работы.

Место и объём гипотезы в курсовой

Как написать гипотезу к курсовой? Для начала стоит определить её место в работе и объём.

Место в курсовой работе

Гипотеза формулируется во введении к курсовой работе, сразу после целей и задач и перед методами исследования.

Объём текста гипотезы

Несмотря на высокую важность гипотезы для всей курсовой работы или диплома, её объём невелик — максимум один абзац.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

Гипотеза и заключение в курсовой работе

Ещё один серьёзный момент, который не стоит упускать. Гипотезу нужно не только написать в начале курсовой работы, но не забыть подвести итоги в заключении к курсовой и указать, удалось ли доказать или опровергнуть предположение, выдвинутое во введении.

Гипотеза — одна из составляющих всей работы, а значит, она подчиняется тем же правилам оформления по ГОСТу, что и другие части курсовой. Чтобы не потерять баллы на формальностях, необходимо узнавать на кафедре, как должным образом оформить свою работу.

Как определить гипотезу в курсовой работе

Для того, чтобы определиться с гипотезой исследования в курсовой работе, стоит изучить примеры, которые даёт научный руководитель, и помнить о следующих правилах составления научного предположения:

Как писать гипотезу в курсовой работе

Гипотезу в работе можно формулировать разными способами:

Причинно-следственная связь

В этом случае студент может написать гипотезу в курсовой или дипломной работе, ориентируясь на принцип «Если, то…»

Образец гипотезы в педагогической области знаний:

Следствие, а потом причина

При такой формулировке гипотезы на первое место ставят факт, который имеет место быть, а уже после причины или условия, в которых это предположение планируют проверять на истинность.

Образец гипотезы из области географии:

Качество воды в водоисточниках села Большая Салырь Ачинского района Краснодарского края не соответствуют требованиям к питьевой воде.

Аргумент, который связывает причину и следствие

Данная формулировка предполагает, что есть ещё дополнительный аргумент, который связывает причину и искомый результат.

Образец гипотезы из медицинской области знаний:

Количество и степень тяжести заболеваний органов дыхания возрастёт, если из-за выхлопных газов концентрация вредных веществ в воздухе увеличится.

Признаки грамотно сформулированной гипотезы

Как понять, что вам удалось правильно сформулировать гипотезу в курсовой работе? Вот несколько признаков:

Гипотеза в курсовой работе: примеры

Если сформулировать свою гипотезу в курсовой сложно, изучите дополнительные примеры:

Пример гипотезы в курсовой работе: педагогика

Тема курсовой работы: Развитие общения со сверстниками детей раннего дошкольного возраста посредством игры

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что общение со сверстниками у детей младшего дошкольного возраста будет эффективнее в совместной игровой деятельности. Для этого мы изучим существующие исследования по теме в своей курсовой работе.

Пример гипотезы в курсовой работе: медицина

Тема курсовой работы: Психофизиологические особенности детей старшего школьного возраста

Гипотеза исследования: Мы считаем, что за последние 12 лет социально-экономические преобразования и формирование «новой школы» должны были привести к изменениям психофизиологического характера у современных подростков. Это утверждение будет проверено в данной курсовой работе.

Пример гипотезы в курсовой работе: русский язык

Тема курсовой работы: Многозначность научно-технической лексики и терминов

Гипотеза: Существует мнение, что далеко не каждый человек способен понять научно-техническую лексику и термины. Главная причина — их многозначность. Соответствует ли это утверждение реальности, мы исследуем в курсовой работе.

Все примеры, представленные в статье, можно скачать в формате Word.

Совсем нет времени думать над гипотезой или писать курсовую работу? Обратитесь к экспертам нашего студенческого сервиса. Они не только выполнят работу любой сложности в срок, но и написать её так, что даже препод-перфекционист высоко оценит вашу курсовую.

«Я видала такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь» (Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»). Любительница йоги, спиральной динамики и душевных разговоров 😊

Формулировка гипотезы

За формулировкой целей и задач обычно следует формулировка гипотезы исследования. Гипотеза — это научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не подтверждено и не опровергнуто. То, что гипотеза является научным предположением, означает, что на нее распространяются все характеристики, отличающие научное познание от житейского и псевдонаучного (см. параграф «Психологическое исследование»). Собственно, на этих характеристиках зиждятся критерии качества гипотезы: фальсификация, верификация и уровень общности.

Фальсификация [1] означает возможность опровергнуть гипотезу. Если гипотезу невозможно опровергнуть (фальсифицировать) или противоположное гипотезе утверждение бессмысленно, то это не гипотеза, а аксиома — основание для рассуждений, которое не подвергается сомнению. Кроме того, неопровержимое утверждение не является гипотезой по определению — будучи неопровержимым, оно не нуждается в проверке. Поэтому любая гипотеза на самом деле содержит два утверждения: прямое, которое проверяется в исследовании (гипотеза), и противоположное (контргипотеза), которое подтверждается в том случае, если основная гипотеза опровергнута результатами исследования. Контргипотеза — эго утверждение, отрицающее то соотношение, которое утверждается в основной гипотезе.

Рассмотрим такой пример.

Гипотеза: сформированное предпочтение искажает субъективную оценку качеств объекта по сравнению с оценкой при отсутствии предпочтений.

Контргипотеза: сформированное предпочтение никак не влияет на субъективную оценку качеств объекта.

Для того чтобы удовлетворять критерию фальсифицируемости, гипотеза должна содержать проверяемое утверждение и осмысленную контргипотезу. Соответственно, оценка качества гипотезы по критерию фальсифицируемости осуществляется через оценку качества контргипотезы. В только что приведенном примере контргипотеза представляет собой осмысленное утверждение, подтверждение которого вполне вероятно. Поэтому гипотезу из данного примера можно проверять в исследовании.

В следующем примере это не так.

Гипотеза: определенные типы родительско-детских отношений способствуют формированию определенных типов мировосприятия и миропонимания ребенка.

Контргипотеза: есть типы родительско-детских отношений, которые не способствуют формированию определенных типов мировосприятия и миропонимания ребенка.

Утверждение, содержащееся в контргипотезе второго примера, маловероятно. Не существует таких типов отношений между родителями и ребенком, которые бы не влияли на его восприятие и понимание окружающего мира. Даже если родители вообще не общаются с ребенком — это тоже форма отношений, которая приводит к вполне определенному миропониманию и мировосприятию ребенка. Поэтому второй пример — это пример нефальсифицируемой гипотезы, которую невозможно опровергнуть. Какие бы типы родительско-детских отношений ни исследовал ее автор, эта гипотеза всегда подтвердится. Ради этого не имеет смысла строить исследование.

Другим критерием качества гипотезы является возможность ее верификации. Верифицировать гипотезу — значит проверить ее в научном исследовании. Такая возможность существует не всегда. Для этого есть как минимум две причины: недостаточный уровень развития методов научного исследования, не позволяющий проверить гипотезу, и этические запреты. Неверифицируемая гипотеза — это гипотеза, которая не может быть проверена в исследовании, так как по объективным причинам такое исследование не может быть построено.

Например, диссертантка указывает, что в диссертационном исследовании проверяла следующую гипотезу: особенности укачивания младенца в коляске способствуют или препятствуют формированию агрессивности во взрослом возрасте. Как такое утверждение может быть проверено в исследовании? Вряд ли очень агрессивные и совсем неагрессивные люди способны вспомнить, как именно их укачивали, или их матери помнят, как они это делали. С другой стороны, построить исследование, в котором младенца кто-то, помимо матери, будет укачивать так, чтобы из него вырос агрессивный взрослый, не позволит этика психологического исследования.

И, наконец, критерием качества гипотезы является уровень общности. Гипотеза должна быть сформулирована па таком уровне общности, который допускает ее проверку. Если гипотеза сформулирована слишком абстрактно, то проверить ее не представляется возможным.

Возьмем, к примеру, следующую гипотезу: специализированная психологическая помощь педагогам актуализирует самостоятельные изменения в смысловых структурах личности, что создает позитивную тенденцию к развитию профессионализма. Эта гипотеза представляется слишком общей. К примеру, совершенно непонятно, какое именно психологическое воздействие должно оказываться на испытуемых: специализированное или в принципе любое? Непонятно также, к каким конкретно изменениям это воздействие должно привести. Каковы должны быть критерии и признаки предполагаемой позитивной тенденции к развитию профессионализма? Как эту тенденцию можно зафиксировать в ходе психологического исследования? В представленном выше виде гипотеза не дает ответов на обозначенные вопросы.

Отметим, что если гипотеза не удовлетворяет хотя бы одному из критериев ее качества, то ее нужно переформулировать. Качественная гипотеза научного исследования отвечает всем трем требованиям: она фальсифицируема (т.е. допускает возможность ее опровержения), верифицируема (т.е. существуют методы ее научной проверки) и сформулирована на адекватном уровне обобщения.

Гипотеза исследования может быть теоретической или эмпирической.

Теоретическая гипотеза — это гипотеза о соотношении теоретических конструктов. Примером такой гипотезы может быть следующее утверждение: «Эмоционально значимая информация заучивается существенно лучше, чем нейтральная».

Нетрудно заметить, что обе гипотезы, эмпирическая и теоретическая, приведенные выше, содержат предположение об одном и том же, но сформулированы они на разных языках. Теоретическая гипотеза сформулирована на языке психологической теории, но проверять ее можно разными способами. Для ее проверки можно взять эмоционально окрашенные изображения или тексты, или фрагменты видео, или приятные и неприятные запахи.

Эмпирическая гипотеза проясняет, как именно теоретическая гипотеза проверяется в исследовании: что будут использованы именно фотографии, а не видео и не запахи; на фотографиях будут изображены лица людей,

а не животные, пейзажи или герои комиксов; испытуемых будут просить не описывать эти лица, не составлять фоторобот, а узнавать их среди других фотографий лиц. Поэтому при описании научного исследования автор, как правило, формулирует гипотезу дважды. В ходе теоретического анализа исследуемой проблемы он формулирует теоретическую гипотезу; приступая к планированию эмпирического исследования, он формулирует эмпирическую гипотезу.

Отметим еще раз, что процедуры такой конкретизации теоретических конструктов, благодаря которой можно понять, как именно исследователь проверяет свою гипотезу во время работы с испытуемыми, называются операционализацией. Операционализация — это определение теоретических конструктов в терминах тех действий (операций), которые выполняет испытуемый в ходе самого эмпирического исследования.

Существуют два вида операционализации (или формулирования операционального определения): качественная и количественная.

Качественная операционализация отвечает на вопрос, обладает ли испытуемый исследуемым каким-либо свойством или характеристикой. Например, можно задаться вопросом: «Агрессивен данный человек или нет?» Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно заставить человека реагировать на провоцирующий стимул — например, наступить ему на ногу, сказать грубое слово, плюнуть ему в лицо или спросить, как он наказывает своего ребенка за шалости. Если человек ответит грубостью на воздействие или скажет, что ребенка следует выпороть, то он агрессивен. Если пожмет плечами или отойдет в сторону, скажет, что попытается объяснить ребенку последствия его шалостей, — исследователь сделает вывод, что такой человек не агрессивен.

Количественная операционализация отвечает на вопрос о том, насколько выражено у испытуемого данное качество. Так, можно спросить: «Насколько данный человек агрессивен?» Для ответа на этот вопрос можно посчитать количество бранных слов, которые человек скажет в ответ па грубую реплику в свой адрес, спросить его, сколько раз он выпорол ребенка за последнюю неделю и т.д. Сравнение качественной и количественной операционализации приведено в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Сравнение примеров качественной и количественной операционализации

Качественная операционализация отвечает на вопрос, обладает ли испытуемый исследуемым качеством (агрессивен данный человек или нет?)

Количественная операционализация отвечает на вопрос, насколько выражено у испытуемого данное качество (насколько данный человек агрессивен?)

1. Обругал человека, случайно наступившего ему на ногу

1. Сколько бранных слов употребил, когда ему наступили на ногу

2. Согласен с тем, что детей за шалости нужно пороть

2. Сколько раз выпорол ребенка за последнюю неделю

Окончание табл. 2.2

Качественная операционализация отвечает на вопрос, обладает ли испытуемый исследуемым качеством (агрессивен данный человек или нет?)

Количественная операционализация отвечает на вопрос, насколько выражено у испытуемого данное качество (насколько данный человек агрессивен?)

3. Готов расталкивать людей локтями, чтобы быть первым на распродаже

3. Сколько раз отказался уступить свое право на приз тому, кому этот приз нужнее

4. Согласен с тем, что прав тот, кто сильнее

4. Сколько раз отказывался от переговоров в пользу силового решения проблем

Если факт имел место (т.е. испытуемый прибегает к ругани, готов толкаться локтями, согласен с приведенными суждениями), исследователь делает вывод, что человек агрессивен. В противном случае — не агрессивен

Чем больше перечисленных фактов имело место (бранных слов, наказания детей поркой, отказов уступить нуждающемуся, попыток силовых решений), тем агрессивнее данный человек

Сила или слабость любого исследования во многом зависит от того, насколько удачно или неудачно исследователь операционализировал свои теоретические конструкты, т.е. перешел от теоретической гипотезы к эмпирической. Выбор того, как именно в исследовании будут операциоиализированы теоретические конструкты, всегда остается за исследователем.

Теоретическая и эмпирическая гипотеза — это утверждения, которые прямо проверяются в исследовании. В зависимости от того, что именно предполагается и каким методом это предположение будет проверено (см. следующий раздел), гипотезы бывают грех видов: о существовании, о связи и о причинно-следственной связи.

Гипотезы о существовании устанавливают (доказывают или опровергают) факт существования некоторого явления или психологического феномена. Более они ничего об этом явлении или феномене не сообщают. Но часто в научном исследовании открытием является само доказательство существования определенных фактов. В психологии многие исследования начинаются с гипотез о существовании. Так, прежде чем изучать особенности подпорогового восприятия, выученной беспомощности или когнитивного диссонанса, исследователям необходимо было доказать, что выученная беспомощность и когнитивный диссонанс существуют и что подпороговые стимулы могут быть восприняты. Например, при исследовании иллюзии Мюллера-Лайера был установлен следующий факт: подавляющее большинство людей воспринимают одинаковые по длине отрезки как разные, даже если знают о такой иллюзии (см. рис. 2.1). Это тоже пример гипотезы о существовании, при проверке которой обосновывалось существование такой зрительной иллюзии.

Гипотезы о причинно-следственной связи — это гипотезы, в которых проверяется то, действительно ли некоторое событие повлияло на возникновение или протекание другого события. Для того чтобы проверить,

является ли гипотеза причинно-следственной или нет, нужно установить характер связи: однонаправленная она или двунаправленная. Причинно- следственная связь — однонаправленная, т.е. изменение причины ведет к изменению следствия, но изменение следствия никак не может повлиять на изменение причины.

Например, в гипотезе о том, что в плохо освещенных помещениях совершается больше актов агрессии, чем в хорошо освещенных, предполагаемой причиной повышенной агрессии является освещенность помещения. И если изменение освещенности действительно может приводить к росту агрессивных чувств, то рост агрессивности не может привести к ухудшению освещения. Таким образом, связь между агрессивностью и освещенностью — однонаправленная: плохое освещение может быть причиной повышения агрессивности, а повышение агрессивности никак не влияет на освещение.

Примером двунаправленной связи является гипотеза «дети, которые чаще играют в казаки-разбойники, более агрессивны». Здесь связь двунаправленная, потому что как личностная агрессивность ребенка может приводить к тому, что он чаще играет в казаки-разбойники, так и сама эта игра может приводить к усилению агрессивности ребенка. Подобные гипотезы называются гипотезами о связи. При их проверке исследователь может ответить на вопрос, есть ли связь между двумя фактами (например, игрой в казаки- разбойники и агрессивностью) или такой связи нет. При этом исследователь не может утверждать, что один из фактов является причиной другого.

Гипотезы о связи дают возможность исследователям предсказывать развитие событий. Например, существует высокая связь между количеством аварий на дороге и уровнем воды в водоемах. Зная об этой связи, по уровню воды можно предсказывать аварийность сезона и, например, повышать бдительность аварийных служб. Однако очевидно, что уровень воды не является причиной аварий — причиной, скорее всего, становятся погодные условия, которые приводят и к повышению уровня воды в водоемах, и к авариям. Таким образом, знание связи между событиями позволяет предсказывать развитие событий, но не объяснять причины их возникновения.

Только гипотезы о причинно-следственных связях дают возможность и предсказывать, и объяснять причины явлений. При их формулировании для облегчения интерпретации результатов исследования формулируются вспомогательные гипотезы: конкурирующая и альтернативная.

Конкурирующая гипотеза — это утверждение, дающее объяснение проблеме исследования, не менее вероятное, чем утверждение, сформулированное в основной гипотезе и не совместимое с ней. Конкурирующая гипотеза подтверждается тогда, когда результаты исследования прямо противоречат утверждению, сделанному в основной гипотезе.

Альтернативная гипотеза — утверждение (или утверждения), дающее объяснение проблеме исследования, не менее вероятное, чем утверждение, сформулированное в основной гипотезе, но не опровергающее ее.

Пример соотношения между гипотезой, контргипотезой, конкурирующей и альтернативной гипотезами представлен в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Соотношение контргипотезы, конкурирующей и альтернативной гипотез

Скорость опознания буквы зависит от угла ее поворота

Скорость опознания буквы не зависит от угла ее поворота (отрицается существование связи между скоростью опознания и углом поворота буквы)

Скорость опознания буквы зависит от величины ее начертания при любом угле ее поворота (утверждается, что не угол поворота влияет на скорость распознания буквы, а другой ее признак — размер)

Скорость опознания буквы зависит и от угла ее поворота, и от величины ее начертания (не исключено, что оба фактора влияют на скорость опознания буквы одновременно, влияние величины начертания не исключает влияния угла поворота буквы)

Хорошо спланированное исследование отличается от плохо спланированного тем, насколько подробно исследователь может представить себе все возможные результаты, которые он получит в результате сбора и обработки данных. В любом случае он должен продумать заранее, что будет, если его воздействие в ходе исследования приведет не к тому результат>’, который предполагается в основной гипотезе, а к прямо противоположному. Представление о таком исходе заложено в конкурирующей гипотезе. Также исследователь должен продумать различные возможные влияния, могущие привести к такому же результату, который предполагается в его гипотезе, чтобы контролировать их. Такие возможные влияния и образуют альтернативные гипотезы. Чем детальнее исследователь продумает и сформулирует конкурирующую и альтернативную гипотезы, тем проще ему будет интерпретировать данные, полученные в процессе проверки его основной гипотезы.