какие зоны коры больших полушарий развиваются раньше

Развитие коры больших полушарий головного мозга.

Толщина коры полушарий постепенно увеличивается в течение третьего-четвертого месяцев внутриутробного развития. Аксоны клеток растут и выходят за пределы коры примерно на восьмой неделе. Большая их часть направляется в промежуточный мозг и расположенные ниже центры. Другая груп-

Рис. 4.50. Асимметрия височной доли на горизонтальном разрезе головного мозга человека: размеры височной площадки слева больше, чем справа

па волокон огибает средний мозг, проходит в ножках мозга и формирует нисходящие пирамидные тракты. Эти волокна идут через мост и в составе пирамидных трактов доходят до мотонейронов передних рогов спинного мозга. В конце второго месяца внутриутробного развития оформляются волокна, соединяющие соседние области коры. На 11 —12-й неделе полушария разделяются бороздами на отделы, характерные для мозга взрослого. Первыми появляются борозды на наружной поверхности полушария.

Мозговые пузыри растут неравномерно (см. рис. 4.41). Наиболее интенсивно развивается передний пузырь, который уже на ранней стадии разделяется продольной бороздой на правое и левое полушария. На третьем месяце эмбрионального развития формируется мозолистое тело, которое соединяет полушария, а задние отделы переднего пузыря полностью покрывают промежуточный мозг. На пятом месяце полушария распространяются до среднего мозга, а у шестимесячного плода — полностью покрывают его. К этому времени все отделы головного мозга хорошо выражены.

На развитие всех областей коры влияют циркулирующие в крови гормоны таких желез внутренней секреции, как гипофиз, надпочечники и др.

До четвертого месяца развития плода поверхность больших полушарий гладкая, на ней видно лишь вдавлсние будущей боковой борозды, окончательно она формируется только ко времени рождения (рис. 4.51). Наружный корковый слой растет быстрее внутреннего, что приводит к образованию

Рис. 4.51. Развитие больших полушарий мозга у плода и новорожденного

складок и борозд. К пятому месяцу внутриутробного развития образуются основные борозды: сначала боковая борозда, после нее — центральная, а далее — борозда мозолистого тела, теменно-затылочная и шпорная борозды. Две последние различаются уже у трехмесячного плода. Вторичные борозды появляются после шести месяцев. Первичные и вторичные борозды и извилины коры больших полушарий к моменту рождения уже существуют, но выражены нечетко, имеют небольшую глубину, их рисунок продолжает формироваться, кора больших полушарий имеет такой же тип строения, как и у взрослого. Развитие формы и величины борозд и извилин, формирование мелких новых (третичных) борозд и извилин продолжаются и после рождения. К пятой неделе рисунок коры можно считать завершенным, но полностью борозды развиваются к шести месяцам. Спустя год после рождения появляются индивидуальные различия в распределении борозд и извилин, их строение усложняется.

К моменту рождения количество нейронов в коре больших полушарий составляет 14—16 млрд (так же, как и у взрослого), но у новорожденного они незрелы в морфологическом отношении, имеют простую веретенообразную форму и очень небольшое количество отростков. Серое вещество коры больших полушарий плохо дифференцировано от белого. Корковые слои больших полушарий у новорожденного значительно тоньше, чем у взрослого (они слабо дифференцированы), а корковые центры — недостаточно сформированы. Развитие коры больших полушарий ускоряется после рождения ребенка. К четырем месяцам соотношение серого и белого веществ у ребенка приближается к уровню взрослого.

Характерные для взрослого человека признаки цитоархитектоники коры выявляются в постцентральной области к одному-двум годам, в верхнетеменной — ко второму —четвертому году жизни ребенка. Расширение коры и рост нейронов и их отростков в этих областях продолжается до семи лет и более. Структуры прецентральной области наиболее интенсивно развиваются в 1,5 месяца, три года, в шесть и 10 лет. В эти периоды происходит интенсивное развитие двигательной активности ребенка.

После рождения продолжается миелинизация нервных волокон в разных отделах головного мозга, но в лобных и височных долях этот процесс находится в начальной стадии. К девяти месяцам ностнатального развития миелинизирова- ио большинство волокон коры, за исключением коротких ассоциативных волокон в лобной доле. В это время становятся более отчетливыми первые три слоя коры.

К первому году жизни общая структура мозга приближается к зрелому состоянию. Миелинизация волокон, расположение слоев коры, дифференцировка нервных клеток в основном завершаются к трем годам.

В возрасте шести —девяти лет и в период полового созревания продолжающееся развитие головного мозга характеризуется увеличением количества ассоциативных волокон и образованием новых нервных связей. В этот период масса мозга увеличивается незначительно.

В развитии коры больших полушарий сохраняется общий принцип: сначала формируются филогенетически более старые структуры, а затем — более молодые. Филогенетически более молодые отделы коры больших полушарий у новорожденных развиты слабее и с возрастом относительно увеличиваются, а более старые, наоборот, с возрастом относительно уменьшаются. На пятом месяце пренатального развития раньше других появляются ядра, регулирующие двигательную активность — поля 4 и 6 прецентральной области, но в дальнейшем иоле 4 развивается несколько быстрее ноля 6 (см. рис. 4.48). На шестом месяце дифференцируется чувствительная зона соматосенсорной системы — поля 1, 2 и 3 постцентральной области. Зрительная кора — поля 17, 18 и 19 в затылочной области — выделяется на шестом месяце, причем поле 17 созревает раньше полей 18 и 19. Позже других (на седьмом месяце внутриутробного развития) развиваются филогенетически новые области: лобная и нижнетеменная, затем височно-теменная и теменно-затылочная.

У новорожденного большие полушария головного мозга не оказывают регулирующего влияния на нижележащие отделы ЦНС, пирамидные пути не миелинизированы. Движения младенца (за исключением связанных с приемом пищи) носят обобщенный характер. Повышение мышечного тонуса в первые дни после рождения связывают с недостаточной зрелостью коры больших полушарий. В этот период функции новорожденного ребенка регулируются в основном промежуточным мозгом. Рефлекторные дуги безусловных рефлексов проходят через таламус и паллидум. Поведение новорожденного в окружающей среде формируется на основе соматосенсорных, вкусовых, статических, статокинетических безусловных рефлексов.

Для новорожденных детей характерны повышенная возбудимость и легкая утомляемость коры. При действии безусловных раздражителей наблюдается широкая генерализация нервных процессов, которая уменьшается при развитии оборонительных реакций. Ко второму месяцу жизни возбудимость нервной системы становится такой же, как и у взрослого.

К 20-му дню жизни ребенка возрастают сила и концентрация нервных процессов при осуществлении безусловных пищевых рефлексов. Это связано с сокращением рефлексогенпых зон, уменьшением латентного периода рефлексов и развитием процессов торможения.

Электрическая активность мозга регистрируется уже у пятимесячного плода, но регуляторный ритм в ней отсутствует. Эта особенность сохраняется и у шестимесячного плода. В его ЭЭГ преобладают колебания с частотой 5 в секунду, которые сочетаются с более медленными (1—3 в секунду). Эта активность носит прерывистый характер, интервалы имеют различную, часто большую длительность. Электрическая активность мозга восьмимесячного плода постоянна и сходна с характером электрической активности новорожденных. Обе ЭЭГ характеризуются нерегулярными колебаниями разной, преимущественно небольшой амплитуды. Электрическая активность мозга различна во время сна и бодрствования: во время сна амплитуда волн ЭЭГ значительно увеличивается.

ЭЭГ у детей характеризуется многообразием типов волн, широким диапазоном частот и индивидуальным разнообразием. ЭЭГ, зарегистрированные в различном возрасте, отражают процесс созревания мозга, который продолжается до пубертатного возраста (рис. 4.52).

Одним из показателей функциональной зрелости коры больших полушарий являются ее реакции на внешние воздействия. Ряд исследователей считает, что кора больших полушарий не участвует в реакциях на внешние раздражения до трехмесячного возраста ребенка. У новорожденных установ-

Рис. 4.52. Изменения ритмов ЭЭГ в различных областях мозга

Кора головного мозга: участки, анализаторы

Значение, роль коры больших полушарий головного мозга человека

В статье мы рассмотрим локализацию функций, участки, анализаторы, поля, участки, области зоны коры больших полушарий головного мозга человека (мужчины, женщины). Неврологи, невропатологи, рефлексотерапевты, рефлексологи выделяют 4 основных положения, применительно к практической деятельности невропатолога, современного учения о локализации функций в коре головного мозга.

1. Очень сложная морфологическая и функциональная дифференциация коры больших полушарий головного мозга. Лобная доля больше отвечает за двигательные функции. Теменная, затылочная и височная зоны больше отвечают за чувствительные функции.

3. Формирование специальных корковых областей в процессе практической деятельности.

Функция творит центр

По Ивану Петровичу Павлову: «Функция творит центр!» В раннем детстве границы корковых центров диффузны и менее дифференцированы, и лишь по мере приобретения жизненного опыта происходит постепенная концентрация функциональных зон, в связи с чем у детей первых лет жизни слабо выражены очаговые корковые симптомы и чаще преобладает общемозговая симптоматика.

4. Существенные различия в локализации более простых и более сложных функций. Чем проще функция, тем она точнее локализована. И наоборот, наиболее сложные функции обусловлены интегративной деятельностью всего головного мозга, поэтому понятие «корковый центр» (отдел коры головного мозга, поля коры головного мозга, участки коры головного мозга, части коры головного мозга) в большинстве случаев относительное и условное. К простым корковым функциям относятся чувствительная функция, двигательная функция, зрительная функция, слуховая функция, вестибулярная функция, обонятельная функция, вкусовая функция. К сложным корковым функциям относятся речь, письмо, чтение, счет, праксис, гнозис, мышление, память.

Локализация функций и симптомов

Проводя топическую диагностику рефлексотерапевт, невролог, невропатолог, микроневропатолог, детский невролог, взрослый невролог определяет не только локализацию поражения корковых центров, но и локализацию симптомов. Простые корковые функции связаны с проекционными пластинками коры (пятой и четвертой), имеющими непосредственную связь с периферией и являющимися корковыми отделами анализаторов. Сложные корковые функции связаны с ассоциативными слоями коры (вторым и третьим). Последние слои соединены горизонтальными волокнами с другими участками коры головного мозга в пределах одного полушария и не имеют прямого выхода на периферию. Большое значение в обеспечении сложных корковых функций имеют также комиссуральные связи между полушариями, проходящими через мозолистое тело.

Простые корковые функции обычно представлены в обоих полушариях головного мозга. Сложные корковые функции чаще имеют асимметричное представительство в правом или левом полушарии головного мозга. Итак, какие бывают поля, участки, области, типы коры головного мозга, отделы, анализаторы, части коры головного мозга?

Двигательная кора головного мозга, двигательные центры головного мозга, двигательные анализатор, моторный

Главным корковым отделом двигательного анализатора, его первичным полем, является предцентральная извилина, в верхних отделах которой находится проекционная область мышц стопы, голени, бедра, в средней части – туловища и руки, в нижней трети – лица. Двигательная иннервация построена по соматотопическому принципу. На этом уровне осуществляются тонкие дифференцированные движения. Кроме того, имеются дополнительные двигательные зоны – это вторичные поля двигательного анализатора и третичные поля двигательного анализатора. Дополнительные двигательные зоны обеспечивают сложные автоматизированные двигательные акты. Например, в парацентральной дольке находятся корковые центры тазовых органов. В задних отделах верхней лобной извилины находится переднее адверсивное поле. Заднее адверсивное поле располагается на границе верхней теменной дольки и затылочной области. Задние отделы средней лобной извилины отвечают за сочетанный поворот головы и глаз в противоположную сторону. Задние отделы нижней лобной извилины осуществляет движения типа орального автоматизма – глотание, жевание, лизание.

Чувствительная кора головного мозга, чувствительные центры головного мозга, чувствительный анализатор

Главным корковым отделом поверхностных и глубоких видов чувствительности является постцентральная извилина, где также имеется соматотопическое представительство участков периферии, аналогичное вышеуказанному. К поверхностной чувствительности относятся температурная чувствительность, болевая чувствительность, тактильная чувствительность.

Стереогноз, стереогнозис

Сложные виды чувствительности локализованы в коре полушарий головного мозга на уровне верхней теменной дольки, где отсутствует соматотопика. К сложным видам чувствительности относятся стереогностическая чувствительность (стереогноз, стереогнозис), двумерно-пространственная чувствительность, чувство локализации и дискриминации. Зрительная проекционная зона (зрительная зона коры) занимает область шпорной борозды – внутренняя поверхность затылочной доли. Слуховая проекционная зона (слуховая зона коры) занимает центр верхней височной извилины и извилину Гешля. Вестибулярная проекционная зона находится рядом со слуховой. Обонятельная проекционная зона локализуется на внутренней поверхности височной доли, в извилине гиппокампа. Вкусовая проекционная зона находится рядом с последней, а также в области покрышки и островка Reili.

Теперь остановимся на локализации сложных корковых функций.

Обычно сложные корковые функции локализуются в левом полушарии головного мозга у правшей и в правом полушарии головного мозга у левшей.

Функцию речи обеспечивает сенсорный центр (центр Вернике), который располагается в заднем отделе верхней височной извилины. При поражении центра Вернике наблюдается сенсорная афазия. Также функцию речи обеспечивает двигательный центр (центр Брока), который располагается в области задних отделов нижней лобной извилины. При поражении центра Брока наблюдается моторная афазия. При патологии на стыке височной и затылочной долей формируется амнестическая афазия и семантическая афазия. Речевые зоны коры головного мозга.

Лексический анализатор, центр лексии, функция чтения

Функции чтения обеспечивает лексический центр (центр лексии). Центр лексии располагается в угловой извилине.

Графический анализатор, центр графии, функция письма

Функции письма обеспечивает графический центр (центр графии). Центр графии располагается в заднем отделе средней лобной извилины.

Счетный анализатор, центр калькуляции, функция счета

Функции счета обеспечивает счетный центр (центр калькуляции). Центр калькуляции располагается на стыке теменно-затылочной области.

Праксис, праксический анализатор, центр праксиса

Праксис – это способность к выполнению целенаправленных двигательных актов. Праксис формируется в процессе жизнедеятельности человека, начиная с грудного возраста, и обеспечивается сложной функциональной системой мозга с участием корковых полей теменной доли (нижняя теменная долька) и лобной доли, особенно левого полушария у правшей. Для нормального праксиса необходимы сохранность кинестетической и кинетической основы движений, зрительно-пространственной ориентировки, процессов программирования и контроля целенаправленных действий. Поражение праксической системы на том или ином уровне проявляется таким видом патологии, как апраксия. Термин «праксис» происходит от греческого слова «praxis», которое означает «действие». Апраксия – это нарушение целенаправленного действия при отсутствии параличей мышц и сохранности составляющих его элементарных движений.

Гностический центр, центр гнозиса

В правом полушарии у правшей, в левом полушарии головного мозга у левшей представлены многие гностические функции. При поражении преимущественно правой теменной доли может возникать анозогнозия, аутопагнозия, конструктивная апраксия. С центром гнозиса также связаны музыкальный слух, ориентация в пространстве, центр смеха.

Память, мышление

Наиболее сложные корковые функции – это память и мышление. Эти функции не имеют четкой локализации.

Память, функция памяти

Мышление, функция мышления

Функция мышления – это результат интегративной деятельности всего головного мозга, особенно лобных долей, которые участвуют в организации целенаправленной сознательной деятельности человека, мужчины, женщины. Происходят программирование, регуляция и контроль. При этом у правшей левое полушарие является основой преимущественно абстрактного словесного мышления, а правое полушарие связано главным образом с конкретным образным мышлением.

Развитие корковых функций начинается с первых месяцев жизни ребенка, достигает своего совершенства к 20 годам.

Зоны коры головного мозга

В последующих статьях мы остановимся на актуальных вопросах неврологии: зоны коры головного мозга, зоны больших полушарий, зрительная, зона коры, слуховая зона коры, моторные двигательные и чувствительные сенсорные зоны, ассоциативные, проекционные зоны, моторные и функциональные зоны, речевые зоны, первичные зоны коры головного мозга, ассоциативные, функциональные зоны, фронтальная кора, соматосенсорная зона, опухоль коры, отсутствие коры, локализация высших психических функций, проблема локализации, мозговая локализация, концепция динамической локализации функций, методы исследования, диагностики.

Какие зоны коры больших полушарий развиваются раньше

Кора представлена слоем серого вещества толщиной 3-5 мм. В коре насчитывают до 15 и более млрд. нейронов, а число глиоцитов в головном мозге — более 100 млрд.

Развитие. Формирование коры больших полушарий происходит путем закономерной миграции нейробластов эпендимного слоя вдоль вертикально ориентированных радиальных глиоцитов. Первыми возникают наиболее поверхностный и глубокий слои коры. Затем возникают очередные последовательные волны миграции групп нейробластов, которые дифференцируются в нейроны V-гo, затем IV-гo слоя и д. т. Таким образом, нейробласты очередной волны миграции преодолевают слой нейронов, возникших от более ранней волны миграции. Это создает послойную (экранную) цитоархитектонику коры большого мозга.

Между нейронами устанавливаются сложные взаимосвязи в соответствии с их местом в составе рефлекторных дуг. Формируются ядерные и экранные нервные центры. Тесные взаимоотношения в ходе гистогенеза складываются между нейронами и клетками глии.

Строение. Все нейроны коры мулътиполярные. Среди них по форме клеток различают пирамидные и непирамидные (звездчатые, корзинчатые, веретенообразные, паукообразные и горизонтальные) нейроны. Пирамидные нейроны, наиболее характерны для коры, имеют тело, по форме напоминающее пирамиду, вершина которой обращена к поверхности коры.

От основания пирамидной клетки отходит аксон, имеющий коллатерали (возвратные, горизонтальные, косые). От вершины и боковых поверхностей тела отходят длинные дендриты (апикальные и базальные). Апикальные дендриты группы нейронов объединяются в дендритические пучки. На поверхности дендритов одного пирамидного нейрона может быть до 4-6 тыс. специальных рецепторных аппаратов — шипиков. Наличие в последних актомиозинового комплекса позволяет изменять площадь синаптического контакта, следовательно, влиять на синаптическую связь.

Величина тела пирамидных клеток варьирует от 10 до 150 мкм. Различают малые, средние, крупные и гигантские пирамиды. Пирамидные клетки — это эфферентные нейроны коры, их аксонные коллатерали образуют 3/4 всех синапсов в коре.

Звездчатые нейроны имеют тело в форме звезды. Дендриты отходят во все стороны от тела звездчатого нейрона. Они в большинстве случаев короткие и лишены шипиков. Аксоны звездчатых клеток образуют сложные разветвления около клетки. Это так называемые околоклеточные паутинообразные аксонные сети. Эти клетки встречаются в нижних слоях коры.

Корзинчатые клетки (мелкие и крупные), расположены во П-м и Ш-м слоях коры, своими многочисленными отростками образуют синаптические связи с телами пирамидных нейронов V-ro слоя. Клетки содержат медиатор (ГАМК), который тормозит передачу возбуждения.

Нейроглиоморфные клетки встречаются во всех слоях коры. Это мелкие мультиполярные нейроны с короткими ветвящимися денд-ритами и аксонами.

Биполярные нейроны — малочисленная группа клеток, от тела которых отходят аксон и дендрит. В целом соотношение между пирамидными и другими формами нейронов равно 85:15, то есть в пользу пирамидных нейронов.

Цитоархитектоника. В двигательной зоне коры различают шесть основных слоев: молекулярный, наружный зернистый, пирамидный, внутренний зернистый, ганглионарный, слой полиморфных клеток.

В первом (наружном) молекулярном слое почти нет тел нейронов. Обнаруживаются единичные горизонтально ориентированные нейроны, тангенциальные ветвления нервных волокон нижележащих нейронов и глиальные клетки.

Второй, или наружный зернистый, слой содержит мелкие звездчатые и пирамидные нейроны размером около 10 мкм. Аксоны этих нейронов оканчиваются в III-м, IV-м и VI-м слоях коры, а дендриты поднимаются в молекулярный слой.

Третий слой — это слой средних и крупных пирамидных нейронов. Аксоны этих клеток образуют ассоциативные нервные волокна, идущие через белое вещество и соединяющие соседние участки коры.

Четвертый, или внутренний зернистый, слой содержит в основном мелкие звездчатые нейроны. Аксоны этих клеток, разветвляются в пределах соседних как выше, так и ниже лежащих слоев коры. Этот слой сильно развит в зрительной и слуховой зонах коры. Он состоит из сенсорных звездчатых нейронов, имеющих многочисленные ассоциативные связи с нейронами других типов.

Пятый — ганглионарный — слой образован большими пирамидными нейронами (клетками Беца). Апикальные дендриты нейронов направляются в молекулярный слой. Аксоны этих клеток идут в белое вещество, образуя комиссуральные и проекционные нервные волокна, и прежде всего пирамидные пути.

Шестой слой — слой полиморфных нейронов — содержит также много эфферентных пирамидных нейронов. Кроме того, здесь есть веретенообразные нейроны. Дендриты нейронов шестого слоя пронизывают всю толщину коры, достигая молекулярного слоя.

Какие зоны коры больших полушарий развиваются раньше

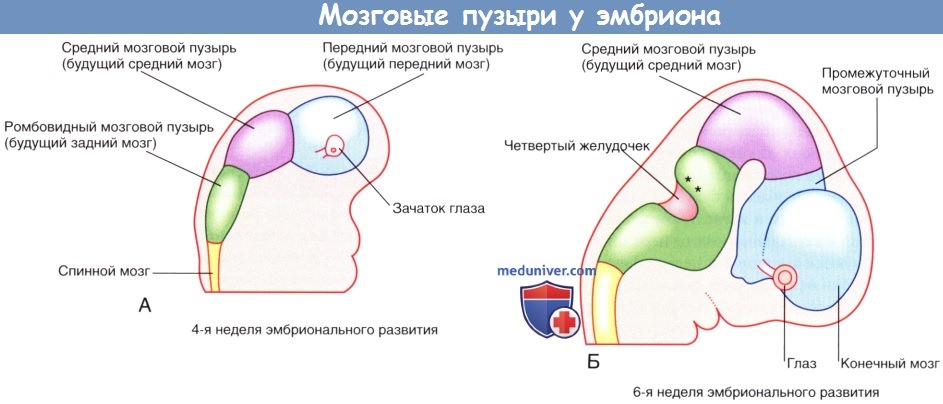

а) Эмбриогенез структур мозга. В конце 4-й недели ростральная часть нервной трубки образует изгиб на уровне будущего среднего мозга. Эта область — средний мозговой пузырь — легкими перетяжками отграничена от переднего мозгового пузыря (будущий передний мозг) и ромбовидного мозгового пузыря (будущий задний мозг).

Крыловидная пластинка переднего мозгового пузыря расширяется и образует конечный мозг (будущие полушария головного мозга). Базальная пластинка сохраняет свое положение и дает начало промежуточному мозговому пузырю. В промежуточном мозговом пузыре формируются глазные ямки — закладки сетчатки и зрительного нерва.

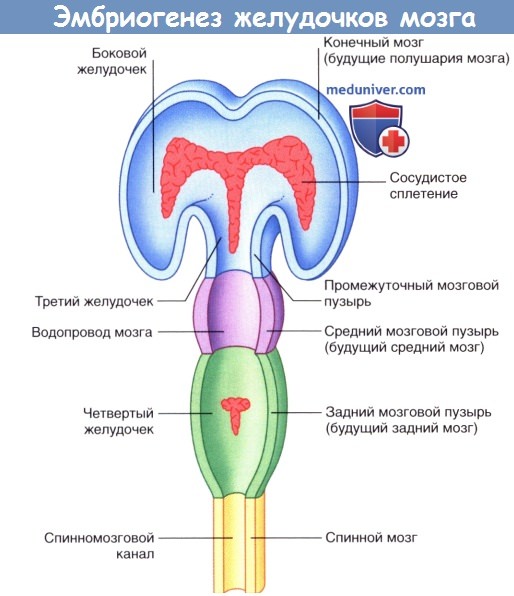

б) Эмбриогенез системы желудочков мозга и сосудистого сплетения. Канал нервной трубки расширяется и образует полушария мозга, в которых формируются боковые желудочки. Боковые желудочки сообщаются с третьим желудочком, структуры которого окружает промежуточный мозговой пузырь. Третий желудочек сообщается с двумя боковыми желудочками через отверстие Монро (межжелудочковое отверстие). Третий и четвертый желудочки сообщаются через водопровод мозга (сильвиев водопровод), расположенный внутри среднего мозга.

Пучки капилляров инвагинируют тонкие верхние стенки переднего и заднего мозга и образуют сосудистое сплетение четырех желудочков мозга. Клетки сосудистого сплетения секретируют спинномозговую жидкость, которая поступает в систему желудочков и затем оттекает из IV желудочка через три отверстия в его крыше.

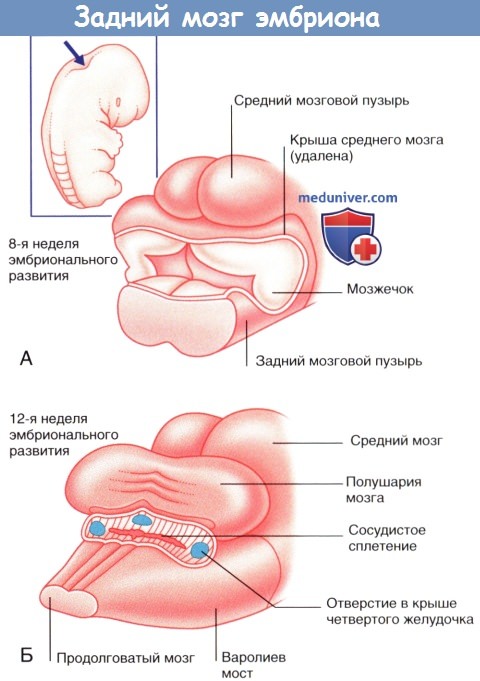

(А) На 8-й неделе развития четвертый желудочек дает начало мозжечку.

(Б) На 12-й неделе мозжечок скрывает четвертый желудочек, и на его крыше появляются три отверстия.

в) Эмбриогенез черепных нервов. На рисунке ниже показана стадия развития черепных нервов на 6-й неделе после оплодотворения.

• Обонятельный нерв (I) образуется из биполярных нейронов, развивающихся из эпителиальных клеток обонятельной ямки.

• Зрительный нерв (II) формируется из сетчатки.

• Глазодвигательный (III) и блоковый (IV) нервы развиваются из клеток среднего мозга, а отводящий (VI) —из клеток варолиевого моста.

• II, III и IV нервы в дальнейшем будут иннервировать наружные мышцы глаза.

• Три ветви тройничного (V) нерва будут обеспечивать чувствительность кожи лица и головы, полостей рта и носа, а также зубов. Двигательные ветви предназначены для иннервации жевательных мышц.

• Лицевой (VII) нерв будет обеспечивать иннервацию мимических мышц лица.

• Преддверно-улитковый (VIII) нерв будет отвечать за передачу нервных импульсов к органам слуха и равновесия, образующихся из слухового пузырька.

• Языкоглоточный (IX) нерв — смешанный. Большая часть его волокон обеспечивает чувствительность ротоглотки и двигательную иннервацию шилоглоточной мышцы.

• Блуждающий нерв (X) — также смешанный, обеспечивает обильную чувствительную иннервацию слизистой оболочки пищеварительного тракта и значительную двигательную (парасимпатическую) иннервацию сердца, легких и желудочно-кишечного тракта.

• Церебральная часть добавочного нерва (ХIс) в составе блуждающего нерва будет подходить к мышцам гортани и глотки.

• Спинальная часть добавочного нерва (XIs) будет иннервировать грудино-ключично-сосцевидную и трапециевидную мышцы.

• Подъязычный нерв (XII) будет иннервировать все мышцы языка, за исключением небно-язычной, движения которой обеспечивают нервы глоточного сплетения.

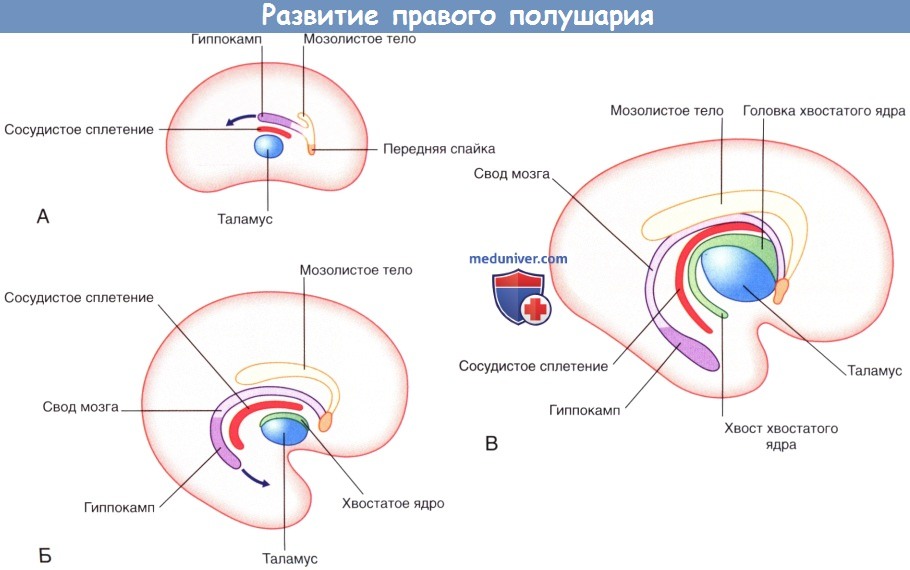

г) Эмбриогенез полушарий мозга. В желудочковой зоне конечного мозга, снаружи от бокового желудочка, клетки делятся и мигрируют на внешнюю поверхность развивающихся полушарий, формируя корковое вещество полушарий мозга.

Полушария мозга увеличиваются неравномерно. Относительно «неактивным» остается островок мозга. Эта структура образует опорную точку, вокруг которой происходит ротация полушарий. Лобную, теменную, затылочную и височные доли можно различить на 14-й неделе гестации.

На медиальной поверхности полушарий расположен гиппокамп — участок коры головного мозга, который относят к пятой доли мозга — лимбической. Гиппокамп перемещается в височную долю, оставляя за собой след, представленный нервными тяжами, получившими название свод мозга. Под этой дугой располагается сосудистая щель, через которую сосудистое сплетение погружается в боковой желудочек.

Передняя комиссура соединяет обонятельные зоны слева и справа. Важно отметить, что более крупная комиссура — мозолистое тело — соединяет соответствующие друг другу зоны коры двух полушарий мозга. Мозолистое тело расширяется в заднем направлении над стволом мозга.

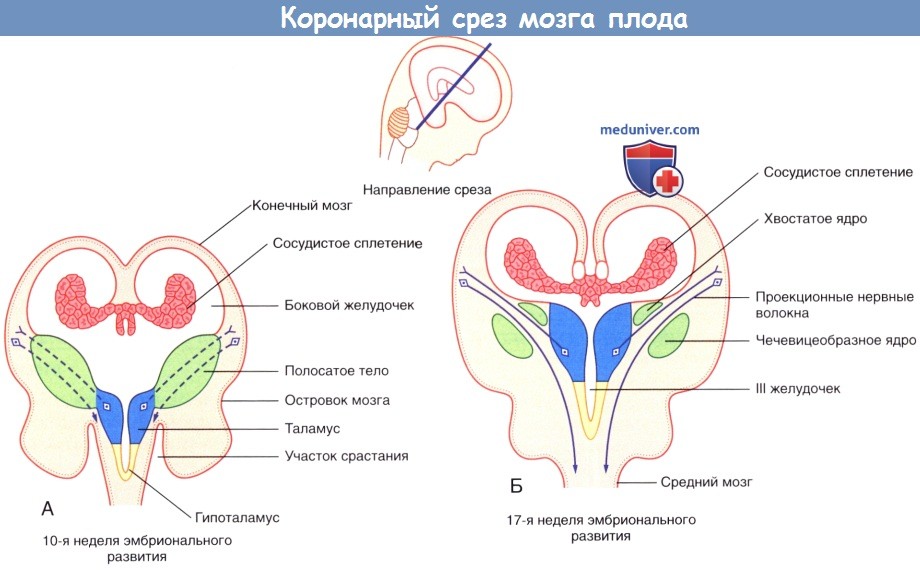

На коронарных срезах конечного мозга в основании каждого полушария можно увидеть скопления серого вещества, являющиеся предшественниками полосатого тела. Вблизи III желудочка промежуточный мозговой пузырь развивается в таламус и гипоталамус.

Увеличивающиеся в размере полушария мозга соприкасаются с промежуточным мозговым пузырем, и происходит их срастание (см. «участок срастания» на рисунке ниже). Вследствие этого, во-первых, выделяют понятие «ствол мозга», включающее структуры, оставшиеся свободными: средний мозг, мост и продолговатый мозг. Во-вторых, кора больших полушарий соединена нервными волокнами непосредственно со стволом мозга. Вместе с нервными волокнами, идущими от таламуса к коре, эти волокна разделяют полосатое тело на хвостатое ядро и чечевицеобразное ядро.

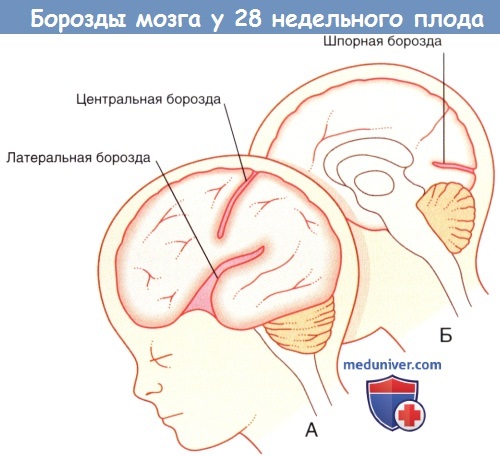

К 28-й неделе эмбрионального развития на поверхности мозга появляются некоторые борозды, в частности латеральная, центральная и шпорная.

Стрелкой показан С-образный рост полушарий вокруг островка мозга.

Л—Лобная доля. Т—Теменная доля. З—Затылочная доля. В—Височная доля.

Гиппокамп, изначально расположенный дорсапьно по отношению к таламусу, мигрирует в височную долю (на рисунках А и Б обозначено стрелками), оставляя за собой след, — свод мозга.

Таким образом формируется дуга, под которой располагаются щель сосудистого сплетения (место его вхождения в желудочек) и хвост хвостатого ядра.

(А) Волокна, соединяющие таламус с корой и кору со спинным мозгом, пересекают полосатое тело на 10-й неделе развития эмбриона.

(Б) Полосатое тело разделяется на хвостатое и чечевицеобразное ядра на 17-й неделе развития плода.

Слияние сохраняется на переднем конце (на рисунке не показано).

(А) Латеральная и (Б) медиальная поверхности левого полушария мозга.

д) Резюме. Нервная система формируется из нервной трубки эктодермального происхождения, полостью которой служит спинномозговой канал. Некоторые клетки мигрируют по разные стороны от трубки и формируют нервный гребень. Часть нервной трубки, расположенная наиболее каудально, дает начало спинному мозгу. Из нервного гребня образуются клетки спинального ганглия, от которого корешки спинномозговых нервов отходят к чувствительной крыловидной пластинке. Базальная мозговая пластинка представлена двигательными нейронами, от которых отходят передние корешки. Объединяясь с задними корешками, передние корешки образуют спинномозговые нервы.

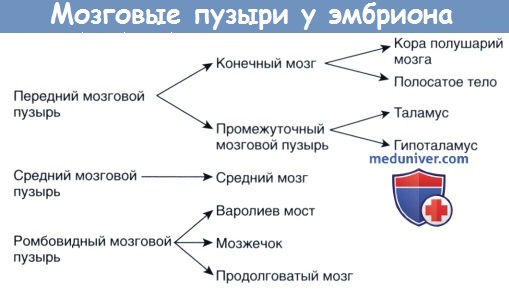

Наиболее рострально расположенная часть нервной трубки образует три желудочка мозга. Передний мозговой пузырь (будущий передний мозг) в дорсальной части дает начало полушариям мозга (конечный мозг), а в вентральной — промежуточному мозговому пузырю. Средний мозговой пузырь формирует средний мозг. Ромбовидный мозговой пузырь образует задний мозг, представленный мостом, продолговатым мозгом и мозжечком.

Нервная трубка расширяется в ростральном направлении и формирует систему желудочков мозга. Спинномозговую жидкость секретируют клетки сосудистого сплетения, инвагинирующие верхние стенки желудочков.

Полушария мозга формируют лобную, теменную, височную, затылочную и лимбинескую доли. Полушария мозга образуют поперечные связи с мозолистым телом, а также с передними и задними комиссурами. Скопления серого вещества, располагающиеся в основании каждого полушария, дают начало полосатому телу. Полушария мозга срастаются с боковыми стенками промежуточного мозгового пузыря, после чего средний и задний мозговые пузыри становятся единственными остатками ЦНС, характерной для эмбриона.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 9.11.2018