какие зоны лимфоузлов являются т зонами

Какие зоны лимфоузлов являются т зонами

Лимфатические узлы расположены по ходу лимфатических сосудов и вместе с ними составляют лимфатическую систему. Они являются органами лимфопоэза и образования антител. Лимфатические узлы, которые оказываются первыми на пути лимфатических сосудов, несущие лимфу из данной области тела (региона) или органа, считаются регионарными.

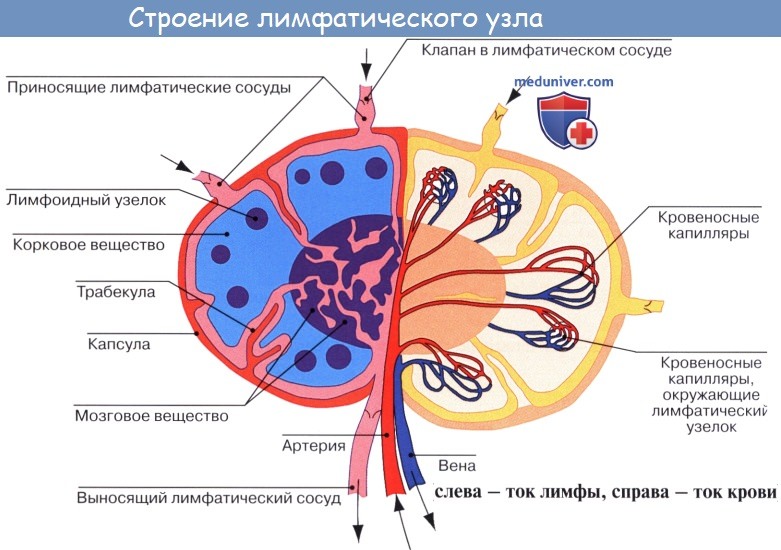

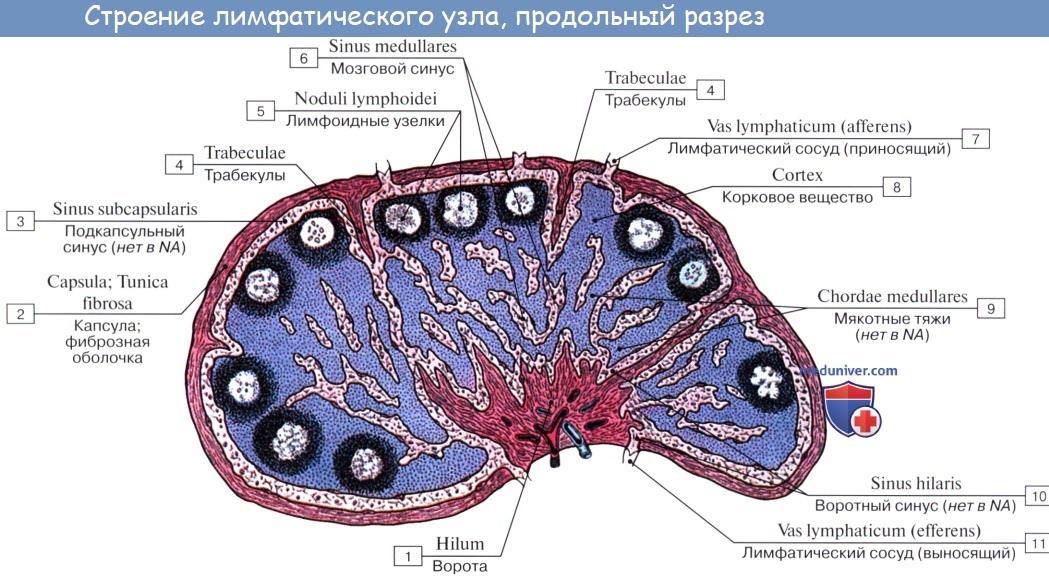

По описанию М. Р. Сапина, каждый лимфатический узел покрыт соединительнотканной капсулой (capsula nodi lymphatici), от которой внутрь узла отходят капсулярные трабекулы (trabeculae nodi lymphatici).

На поверхности узла имеется вдавление — ворота узла (hilus nodi lymphatici). У соматических узлов имеются одни ворота, у висцеральных встречается 3 — 4. Через ворота проникают в узел артерии и нервы, выходят вены и выносящие лимфатические сосуды. От капсулы в области ворот отходят в паренхиму узла воротные (хиларные) трабекулы. Воротные и капсулярные трабекулы соединяются, придавая лимфатическому узлу дольчатое строение.

С капсулой узла и трабекулами связана строма узла, образованная ретикулярной соединительной тканью, в петлях которой находятся клетки крови, главным образом лимфоциты.

Ретикулярная ткань и лежащие в ее петлях клетки составляют паренхиму узла, которую подразделяют на корковое и мозговое вещество. В корковом веществе (близком к капсуле) располагаются мелкие узелки, или фолликулы (noduli s. folliculi lymphatici), содержащие преимущественно иммунокомпетент-ные клетки (В-лимфоциты). Мозговое вещество представлено мякотными тяжами (chorda medullaris), являющимися зоной скопления В-лимфоцитов, связанных с выработкой гуморального иммунитета.

Между капсулой, трабекулой и паренхимой имеются щели — лимфатические синусы (sinus nodi lymphatici). По синусам течет лимфа, поступившая в лимфатический узел. Она сначала поступает в краевой синус, находящийся под капсулой узла (sinus marginalis), 7 в который открываются приносящие лимфатические сосуды. Далее она проникает в синусы коркового и мозгового вещества, а затем в воротный синус (sinus hilaris) и из него в выносящие лимфатические сосуды. На своем пути лимфа как бы просачивается также через паренхиму узла и течет по краевому синусу более коротким путем от приносящих лимфатических сосудов к выносящим.

Сквозь стенки синусод; в паренхиму лимфатического узла проникают и там накапливаются инородные частицы, подвергающиеся ; воздействию лимфы.

Каждый лимфатический узел обильно кровоснабжается, причем артерии проникают в него не только через ворота, но и через капсулу.

Экспериментально доказан обмен в лимфатических узлах между кровью и лимфой (Ю. И. Бородин и сотр.).

Условно выделяют 3 типа лимфатических узлов:

Первый тип характеризуется, в частности, тем, что у него площадь коркового вещества несколько меньше площади мозгового. Лимфатические узлы первого типа быстро и интенсивно наполняются рентгеноконтрастной массой.

Лимфатические узлы второго типа компактные.Они характеризуются преобладанием массы коркового вещества над мозговым и рентгенологически медленным и слабым контрастированием. Транспортная функция таких узлов минимальна.

Чаще всего встречаются лимфатические узлы третьего типа — промежуточные. Масса коркового и мозгового вещества в них примерно одинакова. Рентгеноконтрастным веществом они заполняются хорошо. Их конструкция эффективно обеспечивает обработку лимфы и транспортную функцию.

Отмеченные вариации лимфатических узлов, индивидуальные особенности их конструкции и соответственно функциональные потенции в известной мере обусловливают различную выживаемость онкологических больных.

Лимфатические узлы перестраиваются в течение всей жизни, в том числе у пожилых и старых людей. От юношеского возраста (17 — 21 год) до пожилого (60 — 75 лет) количество их уменьшается в 1 1/2—2 раза. По мере увеличения возраста человека в узлах, преимущественно соматических, роисходят утолщение капсулы и трабекул, увеличение соединительной ткани, замещение паренхимы жировой тканью. Такие узлы теряют свои естественные строение и свойства, запустевают и становятся непроходимыми для лимфы. Число лимфатических узлов уменьшается и за счет срастания двух узлов, лежащих рядом, в более крупный лимфатический узел.

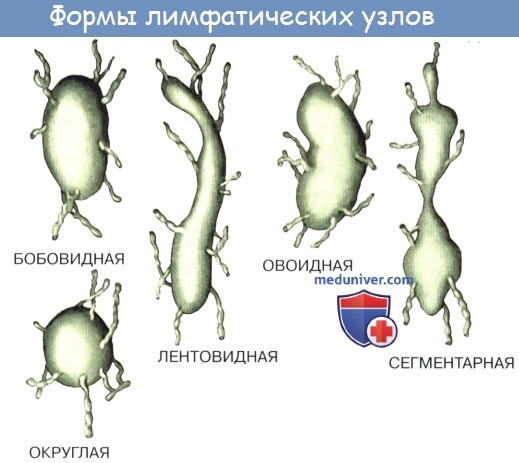

С возрастом меняется и форма узлов. В молодом возрасте преобладают узлы округлой и овальной формы, у пожилых и старых людей они как бы вытягиваются в длину.

Таким образом, у пожилых и старых людей количество функционирующих лимфатических узлов уменьшается за счет их атрофии и срастания друг с другом, в результате чего у лиц старшего возраста преобладают крупные лимфатические узлы.

Почему воспаляются лимфоузлы?

При лимфоаденопатии особо впечатлительные люди сразу подозревают у себя страшные болезни. Развеиваем страхи и рассказываем, почему воспаляются лимфоузлы.

Когда воспаляются (увеличиваются) лимфоузлы — это лимфоаденопатия. Она у многих вызывает тревогу. А особо чувствительные и впечатлительные люди сразу подозревают у себя страшные болезни и даже рак.

Что такое лимфа и зачем она нужна?

Лимфа — это жидкость, которая вымывает мёртвые клетки организма, а также бактерии, токсины и вирусы.

Всего в теле больше 500 лимфатических желёз или лимфоузлов. В системе они играют роль насосов — заставляют лимфу двигаться по лимфотокам. А лимфоциты (защитные белые кровяные тельца), из которых состоит лимфа, защищают кровеносную систему и не пускают туда бактерии, вирусы и раковые клетки.

Где располагаются лимфоузлы?

| Часть тела | Где находятся? |

| Верхние конечности | — под мышками, — на локтях. |

| Голова | — в районе ушей, — под челюстью. |

| Грудная клетка | — в области трахеи и бронх, — около грудины, — между рёбер. |

| Шея | — в передней части шеи, как на поверхности, так и глубоко. |

| Таз | — в районе крестца, — подвздошной кости. |

| Нижние конечности | — в паху, как на поверхности, так и в глубине, — под коленями. |

| Брюшная полость | — в области печени, — желудка, — внутренних половых органов у женщин. |

Почему воспаляются лимфоузлы?

Лимфоузлы сконцентрированы группами в определённых частях тела. Каждая группа «обслуживает» свою часть организма. И хотя увеличение лимфоузлов может говорить о различных грозныхзаболеваниях (туберкулёз, ВИЧ, ОРВИ, венерические и онкологические заболевания), основная причина всегда кроется в развитии патологии в зоне, на которую работает узел. Когда лимфоцитов не хватает для борьбы с вредными агентами в лимфе, они активно размножаются, чтобы ликвидировать инфекцию. Из-за этого лимфатические узлы увеличиваются и твердеют, а кожа над ними краснеет и становится чувствительной.

То есть воспаление лимфоузлов — это не самостоятельное заболевание, а скорее сигнал, который подаёт организм, когда в нём что-то идёт не так.

В зависимости о того, какие лимфоузлы воспаляются, можно довольно точно определить, где проблема. Этим пользуются врачи, чтобы подтверждать некоторые диагнозы.

Симптомы

Если лимфатический узел увеличился, но температура не повысилась, при надавливании не возникает болевых ощущений, а общее состояние не ухудшилось, значит всё в порядке — просто этот лимфоузел работает активнее других. Это проходит.

Хуже, если вы при лимфаденопатии ощущаете слабость, болят уши, горло или голова, аи температура поднялась. Сходите к терапевту. Если причина воспаления в простуде или гриппе, он поможет их вылечить или отправит к другому специалисту. Например, к стоматологу, если вдруг проблема в кариесе. Избавитесь от заболевания-источника, и лимфатические узлы вернутся к нормальному состоянию.

Но бывают случаи, когда воспалившиеся лимфоузлы причиняют серьёзный дискомфорт и даже представляют опасность для жизни. Вот в этом случае нужно бить тревогу и бежать к врачу.

Беспокоимся, когда:

Бьём тревогу, когда:

А вот если узлы воспалились, а признаков простуды или инфекции нет, это плохо. Проблема может быть в аутоиммунном заболевании или онкологии.

Как помочь себе до посещения врача?

Уже записались на приём к врачу, но хочется как-то облегчить своё состояние уже сейчас? Вот несколько простых советов:

И помните — самолечение это всегда плохо. Лучше обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Какие зоны лимфоузлов являются т зонами

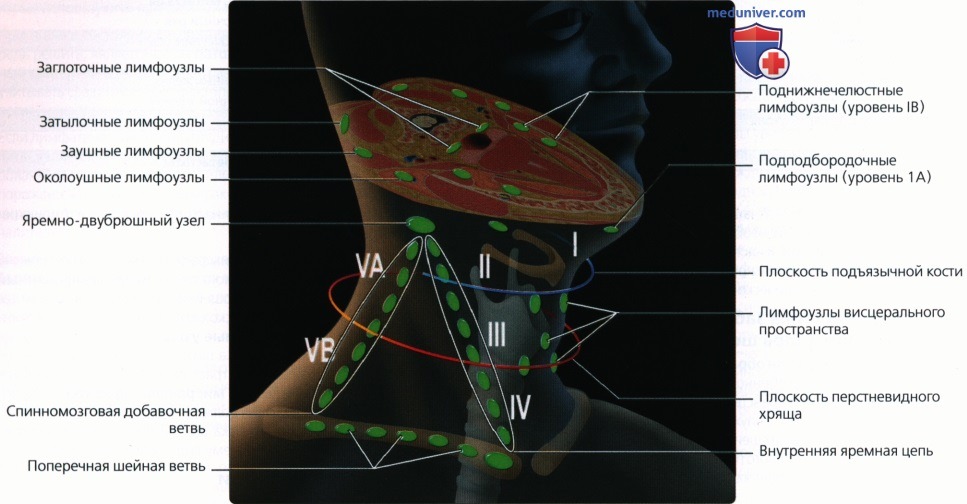

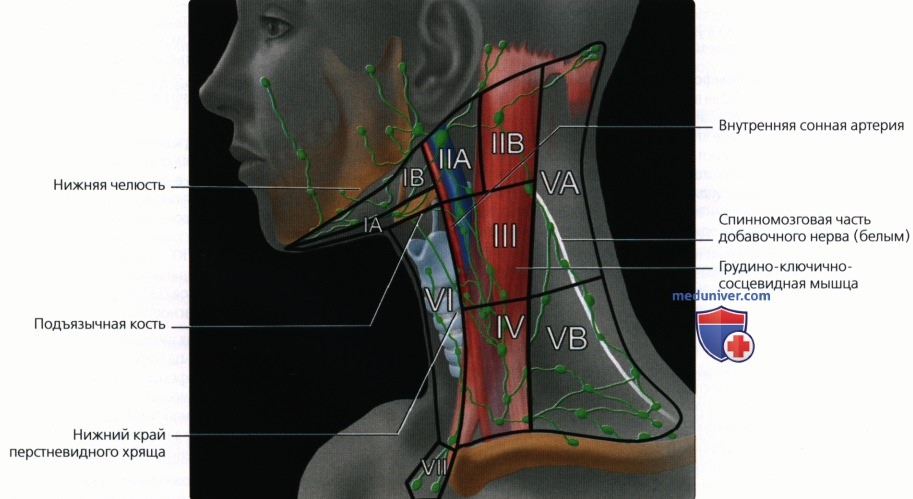

а) Общие сведения о лимфатических узлах. Шейные лимфатические узлы можно классифицировать либо по их анатомическому расположению, либо по хирургическим уровням, которые используются при шейной лимфодиссекции.

При оценке состояния лимфатического узла следует в первую очередь решить, является ли он патологическим. Традиционно основным критерием здесь выступал размер лимфоузла, но полезнее будет учитывать сразу несколько факторов (размер, однородность, морфология, накопление контраста, границы).

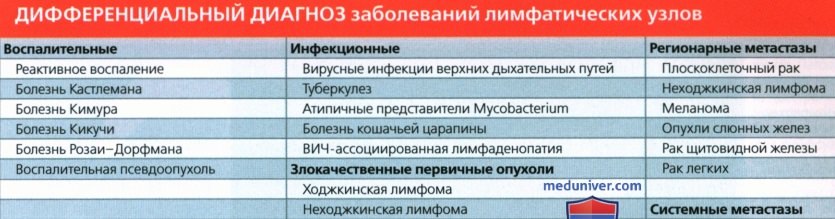

Если лимфатический узел выглядит патологическим, следует определить, является ли он воспаленным (реактивный процесс), инфицированным (гнойный процесс) или малигнизированным (чаще всего поражается плоскоклеточным раком). Очень часто четко дифференцировать эти состояния невозможно, особенно в случае редких воспалительных заболеваний.

Важно хорошо понимать наиболее характерные пути лимфогенного распространения патологических процессов. Особое внимание нужно уделять лимфоузлам, которые сложно или невозможно пропальпировать (например, заглоточные).

б) Лучевая анатомия. Шейные лимфоузлы подразделяются на группы (подподбородочные, поднижнечелюстные, околоушные, лицевые, затылочные и заглоточные) и цепи (внутренней яремной вены, спинномозговой ветви добавочного нерва, поперечной шейной артерии, паратрахеальные, наружной яремной вены).

• Подподбородочная группа: по средней линии, между передними брюшками двубрюшной мышцы

• Поднижнечелюстная группа: кпереди от заднего края поднижнечелюстной железы, латеральнее переднего брюшка двубрюшной мышцы

• Околоушная группа: к толще околоушной железы

• Лицевая группа: по всей поверхности лица (в том числе нижнечелюстные, щечные, подглазничные, малярные, позадискуловые)

• Затылочная группа: сзади и снизу от черепа

• Заглоточная группа: в заглоточном пространстве

• Цепь внутренней яремной вены: окружают внутреннюю яремную вену от основания черепа до верхней апертуры грудной клетки

• Цепь спинномозговой ветви добавочного нерва: расположены вдоль ЧН XI в пределах заднего шейного пространства

• Паратрахеальная (юкстависцеральная) цепь: спереди (вдоль средней линии, над мышцами, крепящимися к подъязычной кости) и латеральнее трахеи (трахеопищеводная борозда)

• Цепь наружной яремной вены: кнаружи от грудинно-кпючично-сосцевидной мышцы

• Основные цепи (внутренняя яремная, добавочная, поперечная шейная) образуют треугольники лимфатических узлов в латеральной части шеи

С хирургической точки зрения лимфатические узлы шеи подразделяются на шесть уровней (или зон). Границами для уровней выступают хирургические ориентиры. Для того, чтобы определить уровни лимфоузлов на изображениях, используются радиологические ориентиры, которые приблизительно соответствуют хирургическим.

• Уровень I: подподбородочные (уровень Iа) и поднижнечелюстные (уровень lb), расположенные книзу от нижней челюсти; получают лимфу от губ, дна полости рта, ротовой части языка; лимфа опекает в лимфоузлы уровня II.

• Уровень II: верхние лимфоузлы внутренней яремной цепи (уровень IIа) и добавочного нерва (уровень IIb); кпереди или глубже грудино-ключично-сосцевидной мышцы, кверху от подъязычной кости; получают лимфу от всех вышележащих узлов и от глотки; опок в лимфоузлы уровня III.

• Уровень III: средняя треть узлов внутренней яремной цепи; кпереди или глубже грудино-ключично-сосцевидной мышцы; ниже подъязычной мышцы, но выше нижнего края перстневидного хряща; получают лимфу от гортани и узлов уровня II; отток в лимфоузлы уровня IV.

• Уровень IV: нижняя треть узлов внутренней яремной цепи и медиальной части цепи поперечной артерии шеи; кпереди или глубже грудино-ключично-сосцевидной мышцы, книзу от перстневидного хряща; получают лимфу от узлов уровня III, грудной клетки и брюшной полости.

• Уровень V: нижняя часть узлов добавочного нерва (уровень Va) и задней части узлов поперечной артерии шеи (уровень Vb); расположены в заднем шейном пространстве, четко сзади от заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы; получают лимфу от затылочных, заглоточных, околоушных и парааурикулярных лимфоузлов; опок в узлы уровня IV и средостения.

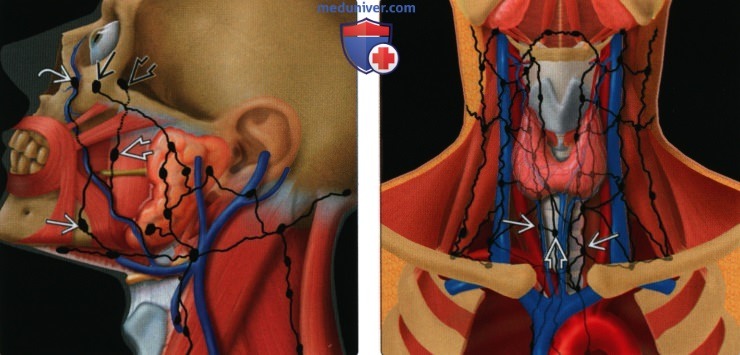

• Уровень VI: паратрахеальная цепь; кнаружи от мышцы, крепящихся к подъязычной кости, между сонными артериями, латеральнее трахеи в трахеопищеводной борозде; получают лимфу от висцерального пространства (особенно от щитовидной железы), опок в лимфоузлы уровня IV и средостения.

• В лучевой онкологии «надключичные лимфоузлы» трактуются как самостоятельная группа лимфоузлов, но в лучевой диагностике их относят к уровням IV и V.

• Предложены различные УЗ-кпассификации.

Многие лимфатические узлы, которые классифицированы в анатомической номенклатуре, в хирургической классификации отсутствуют, поскольку в ходе рутинной шейной лимфодиссекции они не затрагиваются. Поскольку клинический осмотр этих лимфоузлов может быть затруднен, они представляют особое значение именно для врачей лучевой диагностики.

• Заглоточные лимфоузлы не могут быть пропальпированы или осмотрены клинически, поэтому для диагностики их поражения особенно важны лучевые методы. Эти лимфоузлы могут вовлекаться в процесс при заболеваниях полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, также здесь могут локализоваться метастазы рака щитовидной железы.

• Околоушные лимфоузлы получают лимфу от волосистой части головы и околоушной области. Чаще всего в них метастазирует плоскоклеточный рак кожи и меланома.

• Метастазы в затылочных и лицевых лимфоузлах встречаются редко, но при наличии они могут иметь большое клиническое значение.

Некоторые лимфатические узлы были выделены и названы отдельно, поскольку они имеют важное клиническое значение или характерный вид при визуализации.

• Сигнальный (вирховский) узел: самый нижний узел внутренней яремной цепи, если на шее отсутствует явный первичный очаг, его следует искать в грудной клетке или брюшной полости, метастазы распространяются через грудной проток; слева > справа.

• Узел Rouviere: самый верхний узел заглоточной группы; расположен на расстоянии 2 см от основания черепа; сюда метастазируют рак носоглотки, эстезионейробластома.

• Яремно-двубрюшный (сигнальный) узел: узел внутренней яремной цепи, расположенный сразу выше подъязычной кости; крупнее окружающих лимфоузлов.

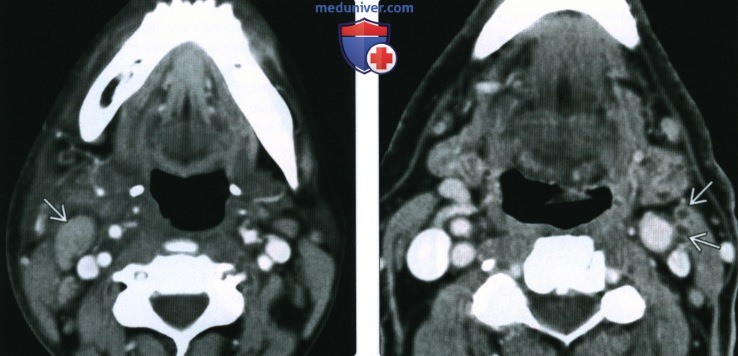

(Справа) КТ с КУ, аксиальная проекция. Новообразование латеральной поверхности шеи слева, расположенное глубже от грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Нечеткие контуры и разрушение границ между жировой клетчаткой и мышцей говорят о наличии экстракапсулярного распространения, четкого признака злокачественного процесса.

(Справа) КТ с КУ, аксиальная проекция. Множественные лимфоузлы 2-4 мм уровня II, которые неравномерно накапливают контрастное вещество. Тем не менее, наличие центрального некроза является однозначным признаком злокачественности (при отсутствии в прошлом лучевой терапии).

(Справа) Схема, вид спереди. Лимфоотток от передней поверхности шеи. От щитовидной железы лимфа оттекает в лимфоузлы висцерального пространства (уровень VI), которые известны как претрахеальные и паратрахеальные лимфоузлы.

в) Показания и методы лучевой диагностики. КТ с контрастированием является основным методом обследования пациента с новообразованием шеи неизвестной этиологии. У детей для снижения риска воздействия ионизирующего облучения в первую очередь нужно рассматривать УЗИ или МРТ. Если новообразование оказалось метастазом, КТ с контрастированием часто позволяет визуализировать и первичный очаг. В случае известного первичного очага КТ с контрастированием или МРТ могут использоваться для определения стадии поражения лимфоузлов или для выявления рецидива. Тем не менее, оптимальным методом визуализации в онкологии является ФДГ ПЭТ/КТ всего тела, особенно для обнаружения регионарных и отдаленных метастазов.

Передовые методы диагностики, такие как диффузионно-взвешенная MPT (DWI), динамическая контрастная МРТ с перфузией (DCE), а также КТ с двумя источниками излучения, возможно, позволяет повысить чувствительность и специфичность при обнаружении метастазов в лимфоузлах. И хотя подобные методики в диагностике поражения лимфоузлов используются все чаще, для разработки воспроизводимых протоколов и показаний, необходимо проведение крупных многоцентровых исследований. В настоящее время продвинутые методы диагностики представляют в основном научный интерес и не входят в стандарты рутинной клинической практики.

• Однородность: центральный некроз лимфоузла, не подвергавшемся облучению, должен сразу насторожить врача в отношении рака. Внимание: при наличии артефакта частичного объема нужно быть особенно внимательным и не принять нормальные жировые ворота лимфоузла за зону некроза.

• Морфология: не измененные лимфоузлы имеют форму почки с воротами в центре, в которых находятся жир и сосуды. Озлокачествленные лимфоузлы имеют округлую или овальную форму, возможны локальные участки расширения кортикального слоя.

• Накопление контраста: необходимо обращать внимание на лимфоузлы, накапливающие больше контраста, чем соседние.

• Границы: неправильные контуры и инфильтрация окружающих тканей говорят о злокачественности лимфоузла и наличии экстракапсулярного распространения.

Понимание механизмов лимфогенного распространения опухолевых клеток из первичного очага важно сразу по нескольким причинам:

(1) Особое внимание следует обращать на области, в которые чаще всего метастазирует та или иная опухоль (например, заглоточные лимфоузлы в случае рака носоглотки или нижние шейные лимфоузлы при раке легкого);

(2) подозрительные лимфоузлы, которые, тем не менее, расположены вне типичной зоны метастазирования, имеют меньшую вероятность оказаться злокачественными;

(3) у пациентов, с метастазами в определенные лимфоузлы, можно предположить локализацию первичного очага;

(4) метастазы в нетипично расположенных лимфоузлах могут насторожить врача в отношении второго первичного очага.

Характер накопления контраста в лимфатическом узле может помочь предсказать локализацию первичного очага. Некротизированный лимфоузел с толстой, накапливающей контраст стенкой, вероятнее всего, поражен метастазами плоскоклеточного рака небной миндалины или корня языка. Кистозные узлы с нечеткими контурами характерны для папиллярного рака щитовидной железы. Крупные, равномерно накапливающие контраст лимфатические узлы чаще встречаются при лимфоме. Также, микрокальцификаты в лимфоузлах или яркий сигнал на Т1ВИ должны насторожить врача в отношении дифференцированного рака щитовидной железы; часто их внешний вид соответствует внешнему виду первичного очага.

Неизвестный первичный очаг представляет особую важность из-за того, что таким пациентам потребуется облучение всех слизистых оболочек, чтобы убедиться в том, что в область облучения попали все возможные первичные очаги. Такая тактика лечения сильно ухудшает качество жизни из-за развития ксеростомии и сухости рта. Тем не менее, прогноз у пациентов с неизвестным первичным очагом относительно благоприятный. ФДГ ПЭТ/КТ позволяет выявить первичный очагу 25% больных, которые попадали под критерии «неизвестного первичного очага». У таких пациентов ПЭТ/КТ должна рассматриваться в качестве рутинного метода диагностики.

У пациентов с увеличением верхних шейных лимфоузлов и увеличением миндалин лимфоидного кольца Пирогова-Вальдейера в большинстве случаев имеется лишь инфекция верхних дыхательных путей. К сожалению, похожая клиническая картина может отмечаться при лимфоме и ВИЧ-ассоциированнойлимфаденопатии, поэтому для того, чтобы исключить эти опасные заболевания, за такими больными требуется дальнейшее наблюдение (клиническое или лучевое).

Сигнальный лимфоузел, расположенный в медиальном треугольнике нижней части шеи, имеет особо клиническое значение. И хотя сюда иногда могут метастазировать новообразования верхней части шеи или верхнего средостения, также в этот лимфоузел могут проникать метастазы опухолей брюшной полости. При этом промежуточные метастазы в лимфоузлах грудной клетки будут отсутствовать. Вероятнее всего, это объясняется их распространением по грудному протоку. Поэтому пациентам с увеличением сигнального лимфоузла для поиска первичного очага необходима визуализация всего тела.

е) Список использованной литературы:

1. Eisenmenger LB et al.: Imaging of head and neck lymph nodes. Radiol Clin North Am. 53(1):1 15-32, 2015

— Вернуться в оглавление раздела «Лучевая медицина»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 18.1.2021

Какие зоны лимфоузлов являются т зонами

Лимфатические узлы — это органы, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Размер их 0,5-1 см, форма — чаще округлая, овальная или бобовидная. Располагаются они обычно регионарно, группами. С выпуклой стороны узла в него входят приносящие лимфатические сосуды, а с противоположной, называемой воротами, выходят выносящие лимфатические сосуды. Кроме того, в ворота входят артерии и нервы и выходят вены. Общее число лимфатических узлов достигает 1 тыс., что составляет около 1% массы тела.

Лимфатические узлы выполняют роль активного биологического фильтра, в котором задерживается и фагоцитируется до 99% всех инородных частиц и бактерий.

Различают неспецифическую защитную функцию лимфатических узлов за счет элиминации микробов из лимфы и специфическую, выражающуюся в иммунном ответе на антигены. Эти органы выполняют и кроветворную функцию. Хотя стволовые клетки в них практически отсутствуют, но пролиферация лимфобластов, дифференцировка В-лимфоцитов в плазмоциты происходит. Лимфа, протекая через лимфатические узлы, обогащается лимфоцитами.

Строение лимфатических узлов. В лимфатическом узле имеются следующие структурные компоненты: капсула, содержащая много коллагеновых волокон (в области ворот в капсуле есть и гладкие миоциты), трабекулы — перекладины из соединительной ткани, которые, анастомозируя друг с другом, образуют каркас узла, ретикулярная ткань, заполняющая все пространство, ограниченное капсулой и трабекулами.

В лимфатическом узле различают периферическое корковое вещество и центральное мозговое вещество. Между этими частями выделяют еще паракортикальную зону.

В корковом веществе расположены скопления лимфоидной ткани в виде вторичных узелков. Это округлые образования диаметром до 1 мм. Центральную часть узелка называют центром размножения, или реактивным центром. Здесь происходит антигензависимая пролиферация В-лимфоцитов и дифференцировка их в предшественники плазматических клеток. Кроме того, в центре размножения находятся дендритные клетки костномозгового происхождения, которые на своих отростках удерживают антигены, активирующие В-лимфоциты, макрофаги моноцитарного генеза, фагоцитирующие погибающие апоптозом аутоиммунные В-лимфоциты, антигены и инородные частицы.

По периферии вторичного узелка расположена корона полулунной формы, состоящая из малых лимфоцитов (рециркулирующих В-лимфоцитов, В-клеток памяти, незрелых плазматических клеток). На границе центра размножения короны обнаруживаются Т-лимфоциты (хелперы), которые способствуют развитию В-лимфоцитов в иммунобласты. Последние мигрируют в мозговые тяжи, отходящие от паракортикальной зоны и узелков внутрь мозгового вещества.

Лимфатические узелки являются динамическими структурами. Они то образуются, то исчезают. В процессе изменения структуры лимфатических узелков различают несколько стадий (формирование светлого центра размножения, появление вокруг центра короны из малых лимфоцитов и др.). Период их существования — 2-3 су т.

Паракортикалъная зона лимфатического узла находится на границе между корковым и мозговым веществом. Она называется тимусзависимой зоной, или Т-зоной, так как при удалении тимуса происходит ее исчезновение. В паракортикальной зоне осуществляются бласттрансформация Т-лимфоцитов, их пролиферация и превращение в специализированные клетки системы иммунитета. Здесь много дендритных клеток. Они появляются в результате миграции из тканей системы покрова организма внутриэпидермальных макрофагов. На своей поверхности они несут антигены и представляют их Т-лимфоцитам (хелперам).

Кроме того, в этой зоне находятся особые венулы, выстланные эндотелиоцитами кубической формы. Через стенку этих венул происходит переход Т- и В-лимфоцитов из крови в строму лимфатического узла.

Мозговое вещество лимфатических узлов является местом созревания плазматических клеток. Вместе со вторичными узелками коркового вещества мозговые тяжи составляют тимуснезависимую зону, или В-зону, лимфатических узлов. Мозговые тяжи кроме В-лимфоцитов и плазмоцитов содержат Т-лимфоциты и макрофаги.

Лимфа протекает через лимфатические узлы по синусам — пространствам, содержащим ретикулярную ткань, и ограниченным капсулой и трабекулами с одной стороны и узелками и мозговыми тяжами — с другой. Различают краевые, промежуточные и воротный синусы. Лимфа из последнего по лимфатическому сосуду выходит в области ворот. В просвете синусов обнаруживаются ретикулярные клетки, макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки.

Возрастные изменения лимфатических узлов. С возрастом лимфатические узелки и их центры размножения постепенно исчезают, понижается фагоцитарная активность макрофагов, разрастается соединительная ткань трабекул, развиваются явления атрофии узлов и замещения их жировой тканью.

Реактивность и регенерация лимфатических узлов. Лимфатические узлы — весьма реактивные структуры. Они чувствительны к действию различных повреждающих факторов (радиации, инфекции, интоксикации и др.). Регенерация их возможна, если сохранены приносящие и выносящие лимфатические сосуды и, хотя бы частично, ретикулярная ткань, пролиферация клеток которой сопровождается заселением стволовыми клетками и последующей их дифференцировкой.