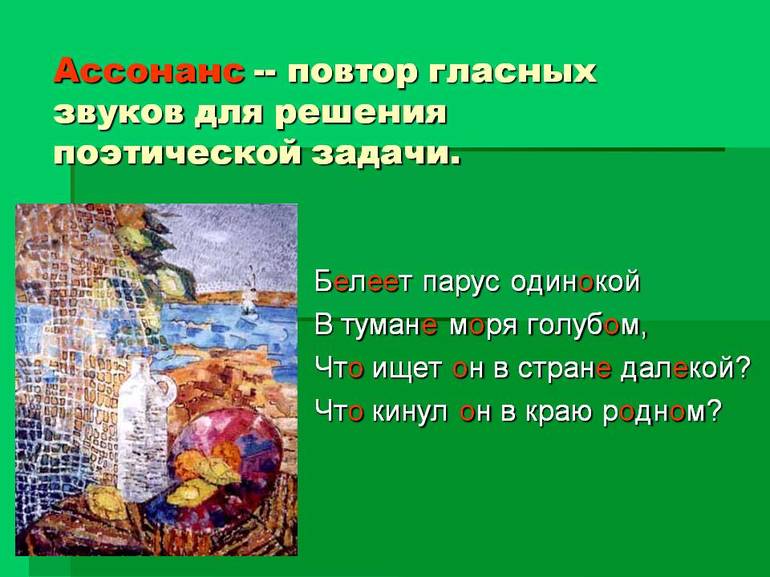

какие звуки использует автор применяя ассонанс

Ассонанс и диссонансная рифма

Ассонансом называют созвучие слов, в которых совпадают ударные гласные, но нет совпадения согласных: ни опорной, ни тех, что находятся в послеударной части слова. В ассонансе возможно совпадение неударных гласных, ударные же должны совпадать обязательно. Например:

Ассонанс был предшественником рифмы в европейской поэзии в эпоху раннего Средневековья. Ассонансными стихами написано немало различных произведений, например, знаменитая «Песнь о Роланде» (XII век):

Хребет высок, и высоки деревья.

Четыре глыбы мраморные блещут.

Граф на траве простерся без движенья.

Давно следит за ним один неверный.

Прикинулся он мертвым, лег на землю,

Испачкал кровью и лицо и тело.

К Роланду он кидается поспешно.

Смел этот нехристь и могуч сложеньем,

Обьят смертельной злобою и спесью.

Он молвит, тронув графские доспехи:

«Племянник Карла побежден в сраженье.

Сей меч со мной в Аравию уедет».

Роланд открыл глаза при этой речи. (пер. Ю.Корнеева)

Здесь окончания всех строк – ассонансы на ударную гласную «е». Начиная с XII века, ассонансы постепенно вытесняются строгими точными рифмами, а уже в XIII веке отступают на задний план. В русской поэзии ассонансы широкого распространения не получили, хотя известны попытки использования этих форм в эпоху Серебряного века:

В суровую серую ночь

Иду я раздумчиво по лесу

Знакомой глухою тропой

К родному широкому озеру (Ю.Верховский, 1917).

Тем не менее, русские поэты обычно останавливали выбор либо на рифмованном, либо на белом стихе. Видимо, это связано с тем, что стихи с регулярной рифмой возникают в России под сильным европейским влиянием и сравнительно поздно, во второй половине XVI века, когда ассонанс уже уступил рифме свое место в европейской поэзии.

Эффект диссонансной рифмы особенно усиливается при значительности самого рифменного созвучия, например, если данные рифмы – паронимы, или. Если рифмы дактилические, с длинным послеударным созвучием. Впрочем, возможны диссонансные рифмы всех типов. В русской поэзии они относительно редки. Некоторое распространение они получили лишь в эпоху Серебряного века. Вот шуточное стихотворение Игоря Северянина – на одних диссонансных рифмах, составляющих единую цепь, в которой последовательно используются в качества ударных гласных пять основных гласных звуков русской речи:

В двадцать лет он так нашустрил:

Проституток всех осёстрил,

Астры звездил, звёзды астрил,

Погреба перереестрил.

Оставалось только – выстрел.

Известен также опыт Шершеневича – его последняя книга стихов посвящена диссонансной рифме, и даже в заглавие одна такая рифма вынесена: «Итак, итог». В современной русской поэзии диссонансные рифмы время от времени появляются, но остаются сравнительно редкими. Для примера – в английской поэзии ХХ века диссонансная рифма стала одной из наиболее типичных форм. В русской так не случилось, вероятно, потому, что у нас очень широко применяется неточная рифма, возможности которой далеко не исчерпаны.

Фоника в стихосложении

Звукопись или инструментовка была знакома поэтам уже в Древней Индии. С повторениями тех или иных звуков они связывали различные поэтические стили. Это выразительное средство опирается на повторение гласных и согласных звуков, ударных и безударных слогов. В современной поэтике звукопись считается просто литературным приемом и подразделяется на четыре основных вида:

Такие приемы придают стиху ритмичность, объем и симметрию. Они могут быть как общепринятыми, так и авторскими.

Кроме того, иногда с помощью этих приемов передаются нелексические звуки, например, свист ветра, плеск воды или шум листьев на ветру, что позволяет добиться эффекта присутствия.

Литературный ассонанс

Ассонансом называют повторение в тексте отдельных гласных или их сочетаний, меняющее мелодику звучания. Применительно к стихам ассонансом называют неточную рифму, которая выражается лишь в совпадении звучания отдельных слогов в словах, в то время как остальные слоги сходны лишь приблизительно. Ассонация используется в следующих областях:

Кроме того, текст становится выразительнее и приобретает окраску эмоционального подъема и всеобщего единения. Ломоносов считал, что разные гласные звуки помогают выражать различные эмоции.

Фонемы «о», «у», «ы», по его мнению, несли негативную окраску боли, зависти или гнева. Звуки «е», «и», «ю», напротив, выражали чувство нежности и были созвучны ласке.

Хороший пример передачи полноты эмоций, захлестывающей радости от самого факта своего существования можно найти в творчестве известного поэта Серебряного века Александра Блока:

О, весна без конца и без краю —

Без конца и без краю мечта!

В этом отрывке явно прослеживается повторение гласного звука «а». Именно он придает строчкам нужную окраску и заставляет сопереживать автору.

Бывает оправдано применение ассонанса и в прозе, но в поэзии его выразительная сила значительно выше. Популярен такой способ псевдорифмовки и при написании текстов песен. Когда мелодика языка накладывается на музыку, отсутствие рифмы полностью нивелируется.

Этот прием популярен не только у профессиональных литераторов. В прикладных областях, например, в маркетинге, его используют для повышения запоминаемости рекламных слоганов.

Ассонансом пронизано народное творчество: пословицы, песни, частушки и сказки. Здесь важнее содержание и звучание, а не форма. Именно повторение гласных делает тексты популярных песен такими привязчивыми.

Но пользоваться подобным способом нужно осторожно: ассонансная перегрузка приводит к тому, что текст становится монотонным и тяжело воспринимается.

Аллитерация — повторение согласных

Не менее выразительным средством литературного языка является аллитерация. Здесь, в отличие от ассонанса, упор делается на ритмичное повторение одинаковых или похожих по звучанию согласных звуков или их сочетаний. Очень часто такой прием встречается в скороговорках и поговорках.

В первом случае это позволяет лучше развивать дикцию, во втором — придает словам весомость, делает их более запоминающимися. И ассонанс, и аллитерация употребляются в поэзии не только в русском, но и в других языках, например, в английской поэзии. Аллитерация лучше подходит для речи с преобладающим большинством согласных звуков.

Маяковский очень часто использовал этот прием, уходя в своих произведениях от точной рифмовки.

В результате стих у него получался крайне эмоциональными, порой даже напоминающим не поэзию, а лозунг на демонстрации:

По словам поэта, он пользовался этим художественным приемом, чтобы подчеркнуть какое-либо важное для него слово.

Чаще всего повторяются именно буквы или сочетания, которые содержатся в словах, выделяемых автором.

Ассонанс и аллитерация: о чем речь?

Звукопись иначе называют инструментовкой и понимают этот стилистический прием как: звуковые повторы в литературном языке, усиливающие его мелодичность и смысловую выразительность.

Часто, в художественных произведениях, а в частности в поэзии, авторы используют различные приемы, чтобы усилить фонетическую выразительность речи. Принцип, на котором основывается усиление фонетической выразительности речи, прост.

Его суть заключается в том, что нужно подбирать слова определенной звуковой окраски. В зависимости от того, какие звуки (гласные или согласные) повторяются, выделяют аллитерацию и ассонанс.

ЧТО ТАКОЕ АЛЛИТЕРАЦИЯ

Аллитерация — это особый стилистический прием, основанный на повторении согласных звуков.

Примеры:

Шурша вновь на шоссе Петровича машина.

Настанет ночь; луна обходит

Дозором дальний свод небес,

И соловей во мгле древес

Напевы звучные заводит.

В этих стихах Пушкина четко прослеживается аллитерация на [н, д, с, в].

В художественной литературе аллитерация не несет в себе какой-либо смысловой нагрузки, она делает текст более наглядным и звучным, усиливает его образность и позволяет читателю максимально представлять поэтическую картину автора.

Свищет ветер, серебряный ветер

В шёлковом шелесте снежного шума.

Повторяющийся согласный звук [с] в первой строке имитирует свист холодного ветра. Во второй строке часто встречается звук [ш], который создает у читателя ощущение шелеста снега.

ПРИМЕРЫ АЛЛИТЕРАЦИИ В ЛИТЕРАТУРЕ

Прием аллитерации можно встретить в стихах многих поэтов. Например, в творчестве знаменитого классика А. С. Пушкина, аллитерация заостряет внимание на звучании отдельных слов. Поэт намеренно использует слова с одинаковыми согласными, тем самым самым создавая особый эффект:

Нева вздувалась и ревела,

Котлом клокоча и клубясь…

Подобна лилии крылатой,

Колеблясь, входит Лалла-Рук…

Часто этим художественным средством выразительности пользовался В. В. Маяковский, придавая своим текстам особенную выразительность:

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

В стихах Марины Цветаевой также имеются строки с использованием аллитерации:

Город во мгле засыпает,

Серп серебристый возник,

Звездами снег осыпает

Как известно, в системе русского языка большинство звуков — согласных. Каждый из них играет свою роль и несет смысловую нагрузку. Используя такую «игру звуков» можно максимально наполнить текст образностью и выразительностью. В связи с этим, аллитерация — наиболее распространенный тип звукового повтора.

ЧТО ТАКОЕ АССОНАНС

Ассонанс — подобно аллитерации базируется на повторении звуков. Только в этом случае повторяются гласные звуки.

Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звезды блещут.

Своей дремоты превозмочь

В приведенном примере используется ассонанс на [а] и [о].

Безусловно, ассонанс, является средством языка, которое, усиливает выразительность речи.

О, весна без конца и без краю —

Без конца и без краю мечта!

Ассонанс на звук [а].

Кто не знает Любочку?

В данном примере повторяется гласная [ю].

Зачастую ассонансы можно наблюдать в фольклоре и белых авторских стихах. Таким образом, авторы компенсируют отсутствие рифмы.

По лужкам трава расстилается.

Что за травушка, за муравушка!

Народную стилистику умело воссоздал Лермонтов в речи безымянного героя Бородинской битвы:

У наших ушки на макушке,

Чуть утро осветило пушки

И леса синие верхушки —

Французы тут как тут.

Иногда, ассонансы у читателей могут вызывать определенные ассоциации. Так, например, в стихах Маршака:

А зайдешь в лесную даль и глушь,

Муравьиным спиртом пахнет сушь

ой, не заплутать бы в лесной глуши.

Как видно, в приведенных примерах ассонансы играют не самостоятельную роль, они зависят от того, какие чувства и эмоции переживает автор.

АССОНАНС В ЛИТЕРАТУРЕ

Ассонанс — явление нередкое не только в стихотворной форме, но и в прозаической.

Так, например, в повести «А зори здесь тихие…» Б. Васильев, используя ассонанс на [о], нагнетает ощущение тревожности и трагичности:

«Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя?»

Ассонансы также встречаются в сказках, пословицах и народных песнях:

Мели, Емеля, — твоя неделя. В этой пословице присутствует ассонанс — повторяется гласная [е].

Ассонанс: примеры согласования гласных

Ассонанс: определение

Ассонанс — это литературный приём, при котором повторяются отдельные гласные звуки или их сочетания. В результате меняются мелодика текста и его выразительность. У ассонанса есть и второе значение, применимое исключительно к поэзии: разновидность неточной рифмы, основанной только на совпадении ударных слогов – остальные слоги имеют лишь приблизительное сходство (поезд – пояс). Наиболее распространённым считается первое значение слова “ассонанс”. Определение термина произошло от французского assonance – созвучие.

Иногда, чтобы сделать текст более ярким и экспрессивным, достаточно всего лишь повторить несколько гласных – использовать приём ассонанса

Ассонанс: Примеры

Повторяется гласная «у»:

Повторение гласной «а»:

Повторение гласной «ю» в стихотворении Агнии Барто:

Кто не знает Любочку?

Ассонанс в литературе

В повести «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева при помощи ассонанса нагнетается ощущение тревожности и трагичности:

«Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя?»

В данном примере особое звучание текста, ласковый говорок, придается с помощью повторяющейся гласной «о».

Использование ассонанса

Реклама и бизнес

Для создания действенного слогана необходимы ритмичность и экспрессивность, которые придаёт тексту ассонанс. Примеры этого приёма постоянно встречаются в рекламе. Например, слоган с ассонансом — повтором гласных «а» и «е»: «Надо чаще встречаться» звучит в конце ролика пивного бренда «Золотая бочка».

Фольклор

Ассонансами насыщены народные песни, сказки, пословицы, поговорки и другие виды фольклора.

В этой пословице присутствует ассонанс — повторение гласной «е».

Популярная культура

Мелодичность, музыкальность, напевность — такие качества придаёт тексту ассонанс. Примеры его использования обнаруживаются не только в произведениях высокой культуры, но и в популярной музыке. Припев нашумевшего хита «Обезьяна и орёл» российской рок-группы «Ленинград» становится комичным в том числе и за счёт ассонанса:

«Она макака по знаку зодиака, да и без знака она макака»

Тут повторяются гласная «а» и звучащая как «а» безударная «о».

ВАЖНО!

Слишком часто использовать ассонанс не рекомендуется: из-за постоянного «оканья» или «ыканья» текст становится монотонным.

Близкие по смыслу термины

Ассонанс и аллитерация

Аллитерация — это литературный приём, суть которого состоит в повторении согласных. Аллитерация и ассонанс действуют по одному и тому же принципу, только в первом случае повторяются согласные, а во втором — гласные. Иногда оба приёма используются совместно. Например, в поговорке про Емелю (см. Фольклор) аллитерация и ассонанс применяются одновременно: повторяются согласная «л» и гласная «е». Ассонанс встречается реже, чем аллитерация и эффект от него не столь заметен.

Ассонанс и липограмма

Липограмма – это законченное литературное произведение, в котором сознательно не употребляется какая-либо буква. Липограмму можно охарактеризовать как аллитерацию или ассонанс «со знаком минус».

Ассонанс в литературе

Ассонанс — это прием поэтической речи, который создается повтором отдельных гласных звуков, а также неточная рифма, основанная на совпадении ударных слогов.

Рассмотрим, что такое ассонанс в русской литературе, с какой целью используется в поэтической речи и какими средствами создается. Приведем примеры ассонанса в произведениях русских поэтов.

Что такое ассонанс?

Термин «ассонанс» французского происхождения. Буквально «ассонанс» в переводе с французского языка значит «созвучие». В своем произведении автор подбирает слова с одинаковыми гласными звуками, чтобы достичь определенного эффекта: передачи воя ветра, шума леса, раздолья степи, настроения героя и пр.

Ассонанс, как и аллитерация, является разновидностью повтора на фонетическом уровне языка. Но в отличие от него аллитерация выражается в повторе согласных звуков или их созвучий.

Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель, а также филолог и поэт, считал, что посредством гласных звуков можно выразить разные чувства. По его мнению, звуки «о», «у», «ы» передают боль, печаль, зависть, гнев. С помощью гласных звуков «е», «и», «ю» можно выразить нежность и ласку. Это наблюдение используют поэты в своем творчестве, повторяя определенные звуки в поэтической строке или целой строфе, чтобы усилить яркость и образность художественной речи.

Здесь в а м не р а вн и на, здесь кл и мат и ной —

И дут лав и ны, одн а за о дно́й,

И здесь за к а мнеп а дом ревет к а мнеп а д…

В этом отрывке повторение звуков «а», «и» создают чувство тревожности, передают динамичность движения, создают определенный эмоциональный настрой у читателя.

Ассонанс — это не только повтор гласных звуков, но и неточная рифма. Ассонанс строится на совпадении в рифмуемых словах только слогов, на которые падает ударение, или даже гласных в этих слогах:

Так возникает неточная рифма:

Ночь капель считает, как ле ка́ рство,

В рюмку-лунку: три…четыре…пять…

Месяц за лесом отыс ка́ лся,

Посветив, нырнул за тучку спать…

Н. М. Грибачёв. Весна в «Победе».

А вот как в 22 года юный поэт А. Фет с помощью ассонанса рисует непогоду в природе:

Б у ря на небе вечернем,

Моря сердитого ш у м —

Б у ря на море и д у мы,

Много м у чительных д у м.

Б у ря на море и д у мы,

Хор возрастающих д у м —

Черная т у ча за т у чей,

Моря сердитого ш у м.

В каждой строке стихотворения звучит повторяющийся гласный «у», с помощью которого автор создает у читателя ощущение нарастающего ветра, шума морского прибоя, разыгравшегося шторма, когда потемневшее небо сливается с сердитым, разгулявшимся морем. Обратим внимание, что в стихотворении нет глаголов, но нарастание шторма ярко ощущается. Скрытая энергия, динамичность сквозит во всем произведении. Под стать непогоде настроение лирического героя мрачно. Думы одолевают его, как яростные волны, которые неотвратимо налетают на скалы и разбиваются тысячами мелких брызг. Для передачи этого настроения поэт использовал музыку стиха, оформив его с помощью литературного приема — ассонанса.

Приведем примеры использования ассонанса в русской поэзии.

Примеры в стихах

Мело, мело по всей земле

Во все пределы

Свеча горела на столе

Свеча горела.

Отговорила роща золотая

Берёзовым веселым языком

О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то вернее губим,

Что сердцу нашему милей!

Молюсь оконному лучу —

Он бледен, тонок, прям.

Сегодня я с утра молчу,

А сердце — пополам.