какие звуки образуются без преграды

Согласные звуки современного русского языка

В истории языка изменяются не только возможные сочетания звуков, но и сами звуки. Сравним фонетическую систему современного русского и древнерусского языков, классифицируя звуки по их артикуляции и отчасти по акустическим свойствам. Начнем с согласных на современном этапе.

Примечание. Напомним, что артикуляцией называется движение и взаимодействие органов речи при образовании звука.

В школьном преподавании обычно учат детей различать согласные по звонкости / глухости и твердости / мягкости. Мы рассмотрим более сложную классификацию, учитывающую четыре признака:

Рассмотрим каждый пункт подробно.

Соотношение голоса (тона) и шума

Во всех согласных звуках, в отличие от гласных, есть шумы. Некоторые согласные целиком состоят из шума, а другие представляют собой сочетание шума и голоса. В зависимости от наличия или отсутствия тона, а также от степени шума, выделяют следующие группы согласных:

Место образования

При произнесении согласных звуков в органах речи образуется преграда, которую преодолевает выдыхаемая из легких воздушная струя. Эта преграда возникает при участии активного, т. е. движущегося, органа речи (языка или нижней губы) и пассивного, т. е. неподвижного или малоподвижного органа (верхней губы, зубов, альвеол, твердого или мягкого неба).

По активному органу все согласные делятся на губные и язычные. Среди последних выделяют переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные в зависимости от того, какая именно часть языка играет в артикуляции главную роль.

Если учитывать еще и пассивные органы, можно построить более подробную классификацию.

Так, губные согласные делятся на две группы:

Язычные согласные бывают:

Способ образования

Под способом образования согласных звуков понимают способ преодоления воздушной струей преграды в органах речи. По этому признаку согласные русского языка делятся на:

Наличие или отсутствие смягчения (палатализации)

Здесь все согласные делятся на две группы:

Изложенную информацию можно свести воедино в такой таблице (ее можно увидеть в большем разрешении, если открыть в отдельной вкладке браузера):

Примечание. Долгий мягкий согласный [ж̄’] почти исчез из употребления. Его произносят в очень малом количестве слов (чаще всего в словах вожжи и дрожжи), но современные орфоэпические нормы в качестве варианта допускают произношение там долгого твердого звука [ж].

О современных гласных можно прочитать по другой ссылке.

Шанский Н. М., Иванов В. В. Современный русский язык. — Ч. 1. — М., 1987.

Розенталь Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. — М., 2017.

Современный русский язык / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская и др.; Под ред. В. А. Белошапковой. — М., 1989.

«Шум и голос. Согласные и гласные звуки». Консультация для родителей

Елена Злобина

«Шум и голос. Согласные и гласные звуки». Консультация для родителей

ШУМ и ГОЛОС

СОГЛАСНЫЕ И ГЛАСНЫЕ ЗВ УКИ.

На первый взгляд очень простая тема «Согласные и гласные звуки», но так ли уж она проста! Как доступно объяснить ребёнку, что звуки бывают гласными и согласными? И нужно ли это делать?

Сначала ответим на второй вопрос. Да, нужно! Ведь в русском языке обучение чтению основывается на слиянии гласного и согласного, а при выполнении звукового анализа слов просто необходимо владеть этими понятиями.

Перейдём к ответу на первый вопрос, как объяснить, как различить эти звуки?

Можно объяснить и так: гласный звук тянется, его можно петь, а согласный нельзя!

ГЛАСНЫЕ ТЯНУТСЯ В ПЕСЕНКЕ ЗВОНКО.

МОГУТ ЗАПЛАКАТЬ И ЗАКРИЧАТЬ.

В ТЁМНОМ ЛЕСУ ЗВАТЬ И АУКАТЬ И В КОЛЫБЕЛЬКЕ АЛЁНКУ БАЮКАТЬ.

НО НЕ ЖЕЛАЮТ СВИСТЕТЬ И ВОРЧАТЬ.

А СОГЛАСНЫЕ СОГЛАСНЫ ШЕЛЕСТЕТЬ, ШЕПТАТЬ,СКРИПЕТЬ,

ДАЖЕ ФЫРКАТЬ И ШИПЕТЬ,

НО НЕ ХОЧЕТСЯ ИМ ПЕТЬ.

С-С-С- ЗМЕИНЫЙ СЛЫШЕН СВИСТ.

Ш-Ш-Ш- ШУРШИТ ОПАВШИЙ ЛИСТ

Р-Р-Р- МОТОРЫ ТАРАХТЯТ.

Ж-Ж-Ж- ШМЕЛИ В САДУ ЖУЖЖАТ!

Но, к сожалению, и это верно лишь отчасти.

Таких согласных звуков, которые не тянутся, в полтора раза меньше, чем тех, которые можно тянуть и,если хотите петь: JI-JI-JI.

Между тем,филологи давно подметили такую особенность: все гласные звуки произносятся открытым ртом («ртораскрыватели», а вот почти для всех согласных требуется, чтобы при их произнесении рот хотя бы на мгновение да сомкнулся («ртосмыкатели»). Произнесите сами звуки «Б»,«М»,«В» перед зеркалом. Исключение только звуки: к, г, X!

Подведём итог. Чтобы определить гласный или согласный звук перед нами, должно совпасть несколько пунктов характеристики звука.

СОГЛАСНЫЙ:

— Образуется с помощью шума;

— Есть преграда, «ртосмыкатель»;

— Может быть звонким или глухим;

— Может быть твёрдым или мягким.

ГЛАСНЫЙ:

— В его образовании участвует голос;

— Его можно тянуть, петь;

— Нет преграды, воздушная струя проходит свободно, «ртораскрыватель»;

ВОТ СТРУЯ ВОДЫ ИЗ КРАНА ЛЬЁТСЯ ВОЛЬНО, БЕЗ ПРЕГРАД,

ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ РОТ ПРОХОДИТ И ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ:

ТО СВОБОДНО ПРОПУСКАЮ, ТО ПРЕГРАДЫ СТРОЮ Я.

ЕСЛИ ПУТЬ ШИРОК, СВОБОДЕН- ГЛАСНЫЙ ЗВУК УСЛЫШИШЬ ТЫ: А! О! И! У! Э! Ы!

ЕСЛИ Ж ТОРМОЖУ ЗУБАМИ: 3-3-3,

ЕСЛИ ТОРМОЖУ ГУБАМИ:Б-Б-Б ИЛИ ПРОСТО ЯЗЫКОМ: Р-Р-Р.

ТЫ УСЛЫШИШЬ ЗВУК СОГЛАСНЫЙ–

ОН С ПРЕГРАДАМИ ЗНАКОМ!

Классификация звуков русского языка

Звук (речевой звук) — это колебания воздуха, возникающие при прохождении воздушной струи через речевой аппарат человека. Помимо речевых, выделяют также неречевые или шумовые (кашель, шум дождя, писк комара) и музыкальные звуки.

Классификация по артикуляционным признакам

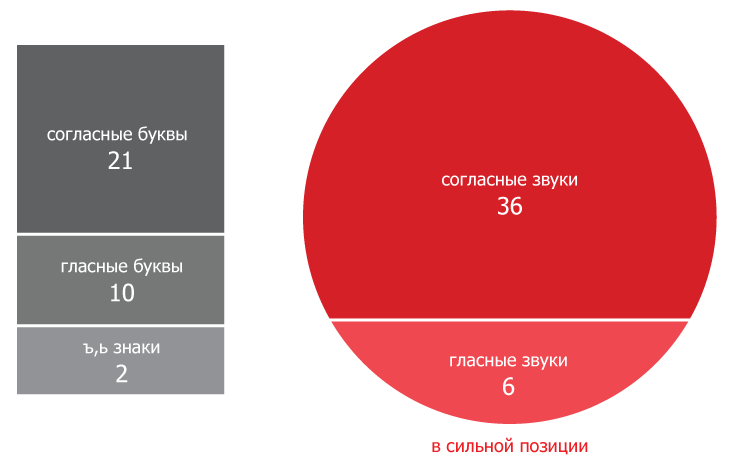

В русском языке различают 42 звука или фонемы (от греческого phonema — звук речи): из них 6 гласных и 36 согласных. Основным критерием этого деления является наличие или отсутствие преграды в ротовой полости при произнесении звуков.

Мягкое нёбо может находиться в двух положениях. В одном случае оно поднимается и задней частью вместе с маленьким язычком прижимается к задней и боковым стенкам глотки, закрывая проход в носовую полость, вследствие чего выходящая воздушная струя направляется в ротовую полость и образуются ротовые звуки. В другом случае мягкое нёбо опущено и открывает проход выходящей воздушной струе в носовую полость, вследствие чего образуются носовые звуки.

Классификация гласных звуков

Гласные звуки «А», «Э», «И», «Ы», «О», «У» — звуки речи, состоящие только из голоса, при произношении которых выдыхаемая из лёгких струя воздуха не встречает на своём пути преград.

Гласные звуки различают по участию или не участию в артикуляции губ, а также по степени и месту подъема языка.

1. По участию в артикуляции губ:

В артикуляции лабиализованных гласных, кроме языка, активное участие принимают губы, которые при произнесении звуков «О» и «У» выдвигаются вперед и округляются. При произнесении нелабиализованных гласных, губы находятся либо в нейтральном положении («А», «Ы»), либо в положении улыбки («Э», «И»).

2. По степени подъема языка к нёбу:

Хотя при произношении гласных звуков в ротовой полости отсутствуют преграды для выходящей воздушной струи, нижняя челюсть опускается по-разному и язык меняет свое положение, поэтому меняется и форма ротовой полости. Язык может находиться внизу (нижний подъем), на средней линии (средний подъем), или подниматься высоко к нёбу (верхний подъем). От степени раскрытия рта и подъема языка зависит звучность гласных.

3. По месту подъема языка:

При образовании гласных звуков к твердому нёбу поднимается не весь язык, а отдельные его части (передняя, средняя и задняя), меняя тем самым объём и форму полости рта.

Таблица классификации гласных звуков

Гласные буквы

Если в русском языке 6 гласных, то гласных букв — 10, это: «А», «Е», «Ё», «И», «О», «У», «Ы», «Э», «Ю», «Я». Если звук — это единица устной речи, его слышим и произносим. То буква — это графический знак для обозначения звука речи на письме, её мы видим и пишем.

Йотированные гласные

Йотированные гласные — гласные, которые произносятся с помощью двух звуков. К таким гласным относят буквы «Е», «Ё», «Ю» и «Я».

В зависимости от места которое занимает йотированная гласная буква в слове, она может обозначать как один, так и два звука:

Классификация согласных звуков

Согласные звуки «Б», «Бь», «В», «Вь», «Г», «Гь», «Д», «Дь», «Ж», «З», «Зь», «Й», «К», «Кь», «Л», «Ль», «М», «Мь», «Н», «Нь», «П», «Пь», «Р», «Рь», «С», «Сь», «Т», «Ть», «Ф», «Фь», «Х», «Хь», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ» — это звуки речи, состоящие или из одного шума, или шума и голоса, при произношении которых выдыхаемая из лёгких струя воздуха встречает на своём пути преграды.

Согласные звуки различают по работе голосовых связок, по способу и месту образования, а также по степени напряжения средней части языка.

1. По наличию или отсутствию вибрации голосовых складок:

Голосовые складки могут занимать два положения: раскрыты (воздушная струя свободно проходит через них и голос не образуется — глухие согласные) или сомкнуты (воздушная струя, проходя через них, заставляет вибрировать их, и образуется голос — сонорные и звонкие согласные). Большинство звуков русского языка произносится с участием голоса.

2. По способу образования:

Наибольшее количество согласных звуков в русском языке по способу образования — щелевые, при которых подвижные органы артикуляционного аппарата, приближаясь к неподвижным, образуют щель.

3. По месту образования:

Место образования определяется подвижными органами (языком или губами), которые образуют преграду для выходящей воздушной струи.

4. По подъёму к нёбу (степени напряжения) средней части языка:

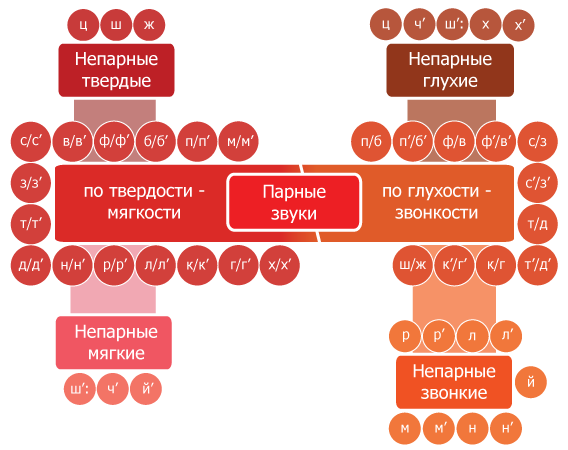

В русском языке согласные в основном парные по твердости и мягкости, например, «Л» и «Ль», но есть и непарные звуки: только твердые — «Ш», «Ж», «Ц», только мягкие — «Ч», «Щ», «Й».

Таблица классификации согласных звуков

Классификация по акустическим признакам

Тональные звуки — образующиеся голосом при почти полном отсутствии шума, что обеспечивает хорошую слышимость звука: гласные «А», «Э», «И», «Ы», «О», «У».

Сонорные (звучные) звуки — их качество определяется характером звучания голоса, который играет главную роль в их образовании, а шум участвует в минимальной степени: согласные «М», «Мь», «Н», «Нь», «Л», «Ль» «Р», «Рь» «Й».

Глава 2. Фонетика

§1. Звук

Звук – минимальная единица звучащей речи. У каждого слова есть звуковая оболочка, состоящая из звуков. Звучание соотносится со значением слова. У разных слов и форм слова звуковое оформление разное. Сами звуки не имеют значения, но они выполняют важную роль: они помогают нам различать:

Обратите внимание:

слова, записанные в квадратных скобках, даны в транскрипции.

§2. Транскрипция

Транскрипция – это специальная система записи, отображающая звучание. В транскрипции приняты символы:

[ ] – квадратные скобки, являющиеся обозначением транскрипции.

[ ´ ] – ударение. Ударение ставится, если слово состоит больше чем из одного слога.

[б’] – значок рядом с согласным обозначает его мягкость.

[j] и [й] – разные обозначения одного и того же звука. Поскольку этот звук мягкий, то часто используют эти символы с дополнительным обозначением мягкости: [j’], [й’]. На этом сайте принято обозначение [й’], более привычное для большинства ребят. Значок мягкости будет использован, чтобы вы скорее привыкли к тому, что этот звук мягкий.

Существуют и другие символы. Они будут вводиться постепенно, по мере ознакомления с темой.

§3. Гласные и согласные звуки

Звуки делятся на гласные и согласные.

У них разная природа. Они по-разному произносятся и воспринимаются, а также по-разному ведут себя в речи и играют в ней неодинаковые роли.

Гласные – это звуки, при произношении которых воздух свободно проходит через ротовую полость, не встречая на своём пути преграды. Произнесение (артикуляция) не сфокусирована в одном месте: качество гласных определяется формой ротовой полости, которая выступает как резонатор. При артикуляции гласных работают голосовые связки в гортани. Они сближены, напряжены и вибрируют. Поэтому при произнесении гласных мы слышим голос. Гласные можно тянуть. Их можно кричать. А если приложить руку к горлу, то работу голосовых связок при произнесении гласных можно почувствовать, ощутить рукой. Гласные – основа слога, они его организуют. В слове столько слогов, сколько гласных. Например: он – 1 слог, о-на – 2 слога, ре-бя-та – 3 слога и т. д. Бывают слова, которые состоят из одного гласного звука. К примеру, союзы: и, а и междометия: О!, А!, У-у-у! и другие.

В слове гласные могут быть в ударных и безударных слогах.

Ударный слог тот, в котором гласный произносится ясно и выступает в своём основном виде.

В безударных слогах гласные видоизменяются, произносятся по-другому. Изменение гласных в безударных слогах называется редукцией.

Ударных гласных в русском языке шесть: [а], [о], [у], [ы], [и], [э].

Возможны слова, которые могут состоять только из гласных, но согласные тоже необходимы.

В русском языке согласных намного больше, чем гласных.

§4. Способ образования согласных

Согласные – это звуки, при произнесении которых воздух встречает на своём пути преграду. В русском языке два вида преграды: щель и смычка – это два основных способа образования согласных. Вид преграды определяет характер согласного звука.

Щель образуется, например, при произнесении звуков: [с], [з], [ш], [ж]. Кончик языка лишь приближается к нижним или верхним зубам. Щелевые согласные можно тянуть: [с-с-с-с], [ ш-ш-ш-ш]. В результате вы хорошо услышите шум: при произнесении [c] – свистящий, а при произнесении [ш] — шипящий.

Смычка, второй вид артикуляции согласных,образуется при смыкании органов речи. Поток воздуха резко преодолевает эту преграду, звуки получаются краткими, энергичными. Поэтому они называются взрывными. Тянуть их не получится. Таковы, например, звуки [п], [б], [т], [д]. Такую артикуляцию легче почувствовать, ощутить.

Итак, при произнесении согласных слышен шум. Наличие шума – отличительный признак согласных.

§5. Звонкие и глухие согласные

По соотношению шума и голоса согласные делятся на звонкие и глухие.

При произнесении звонких согласных слышен и голос, и шум, а глухих – только шум.

Глухие нельзя произнести громко. Их нельзя прокричать.

Сравним слова: дом и кот. В каждом слове по 1-му гласному звуку и по 2 согласных. Гласные одинаковые, а согласные разные: [д] и [м] – звонкие, а [к] и [т] – глухие. Звонкость-глухость – это важнейший признак согласных в русском языке.

Многие русские согласные образуют пары по звонкости-глухости: [б] — [п], [з] — [c] и другие. Таких пар 11.

Пары по глухости-звонкости: [п] и [б], [п’] и [б’], [ф] и [в], [ф’] и [в’], [к] и [г], [к’] и [г’], [т] и [д], [т’] и [д’], [ш] и [ж], [с] и [з], [с’] и [з’].

Непарные по глухости-звонкости

Звонкие непарные: [р], [л], [н], [м], [й’], [р’], [л’], [н’], [м’]. Ещё их называют сонорными.

Что означает этот термин? Это группа согласных (всего 9), имеющих особенности произношения: при их произнесении в полости рта также возникают преграды, но такие, что воздушная струя , проходящая через преграду, образует лишь незначительный шум; воздух свободно проходит через имеющееся в полости носа или рта отверстие. Сонорные произносятся при помощи голоса с добавлением незначительного шума. Многие учителя этот термин не используют, но то, что эти звуки звонкие непарные, должны знать все.

У сонорных есть две важные особенности:

1) они не оглушаются, как парные звонкие согласные, перед глухими и на конце слова;

2) перед ними не происходит озвончение парных глухих согласных (т.е. позиция перед ними сильная по глухости-звонкости, как и перед гласными). Подробнее о позиционных изменениях см. ниже.

Глухие непарные: [ц], [ч’], [ш’:], [х], [х’].

Как легче запомнить списки звонких и глухих согласных?

Запомнить списки звонких и глухих согласных помогут фразы:

Ой, мы же не забывали друг друга! (Здесь только звонкие согласные)

Фока, хочешь поесть щец? (Здесь только глухие согласные)

Правда, эти фразы не включают пары по твёрдости—мягкости. Но обычно люди легко могут сообразить, что не только твёрдый [з] звонкий, но и мягкий [з’] тоже, не только [б], но и [б’] и т. д.

§6. Твёрдые и мягкие согласные

Согласные различаются не только по глухости-звонкости, но и по твёрдости-мягкости.

Твёрдость-мягкость – второй важнейший признак согласных в русском языке.

Мягкие согласные отличаются от твёрдых особым положением языка. При произнесении твёрдых всё тело языка оттянуто назад, а при произнесении мягких сдвинуто вперед, а средняя часть языка при этом приподнята. Сравните: [м] – [ м’], [з] – [ з’]. Звонкие мягкие звучат выше, чем твёрдые.

Многие русские согласные образуют пары по твердости-мягкости: [б] – [б’], [ в] – [ в’] и другие. Таких пар 15.

Пары по твёрдости-мягкости: [б] и [б’], [м] и [м’], [п] и [п’], [в] и [в’], [ф] и [ф’], [з] и [з’], [с] и [с’], [д] и [д’], [т] и [т’], [н] и [н’], [л] и [л’], [р] и [р’], [к] и [к’], [г] и [г’], [х] и [х’].

Но есть звуки, у которых нет пары по признаку твёрдости-мягкости. Например, у звуков [ж], [ш], [ц] нет мягкой пары, а у [й’] и [ч’] – твёрдой.

Непарные по твёрдости-мягкости

Твёрдые непарные: [ж], [ш], [ц].

Мягкие непарные: [й’], [ч’], [ш’:].

§7. Обозначение мягкости согласных на письме

Отвлечёмся от чистой фонетики. Рассмотрим практически важный вопрос: как обозначается мягкость согласных на письме?

В русском языке 36 согласных звуков, среди которых 15 пар по твёрдости-мягкости, 3 непарных твёрдых и 3 непарных мягких согласных. Согласных букв только 21. Каким образом 21 буква может обозначать 36 звуков?

Для этого используются разные способы:

Таким образом, мягкость согласных на письме передаётся не особыми буквами, а сочетаниями согласных букв с буквами и, е, ё, ю, я и ь. Поэтому при разборе советую обращать особое внимание на соседние буквы, стоящие после согласных.

Обсуждаем проблему толкования

В школьных учебниках сказано, что [ш] и [ш’] — непарные по твёрдости-мягкости. Как же так? Мы ведь слышим, что звук [ш’] – это мягкий аналог звука [ш].

Когда в школе училась я сама, я не могла понять почему? Потом в школе учился мой сын. У него возник тот же вопрос. Он появляется у всех ребят, которые относятся к обучению вдумчиво.

Недоумение возникает, потому что школьные учебники не учитывают, что звук [ш’] ещё и долгий, а твёрдый [ш] нет. Пары – это звуки, различающиеся только одним признаком. А [ш] и [ш’] – двумя. Поэтому [ш] и [ш’] не являются парами.

Для взрослых и старшеклассников.

Для того чтобы соблюсти корректность, необходимо школьную традицию транскрибирования звука [ш’] изменить. Думается, что ребятам легче использовать ещё один дополнительный знак, чем сталкиваться с нелогичным, неясным и вводящим в заблуждение утверждением. Всё просто. Чтобы поколение за поколением не ломало голову, нужно, наконец, показать, что мягкий шипящий звук — долгий.

Для этого в лингвистической практике существует два значка:

1) надстрочная черта над звуком;

2) двоеточие.

Что посоветовать ребятам, которые учатся сейчас по общепринятым учебникам? Нужно понять, осмыслить, а потом запомнить, что на самом деле звуки [ш] и [ш’:] пару по твёрдости-мягкости не образуют. А транскрибировать их я советую так, как этого требует ваш учитель.

§8. Место образования согласных

Согласные различаются не только по уже известным вам признакам:

§9. Позиционные изменения звуков

1. Сильные-слабые позиции для гласных. Позиционные изменения гласных. Редукция

Люди не используют произносимые звуки изолированно. Им это не нужно.

Речь – это звуковой поток, но поток, определённым образом организованный. Важны условия, в которых оказывается тот или иной звук. Начало слова, конец слова, ударный слог, безударный слог, положение перед гласным, положение перед согласным – всё это разные позиции. Будем разбираться, как различать сильные и слабые позиции сначала для гласных, а потом и для согласных.

Сильная позиция та, в которой звуки не подвергаются позиционно обусловленным изменениям и выступают в своём основном виде. Сильную позицию выделяют для групп звуков, например: для гласных это позиция в ударном слоге. А для согласных, к примеру, сильной является позиция перед гласными.

Для гласных сильная позиция под ударением, а слабая – без ударения.

В безударных слогах гласные подвергаются изменениям: они короче и не произносятся так же отчётливо, как под ударением. Такое изменение гласных в слабой позиции называется редукцией. Благодаря редукции в слабой позиции различается меньше гласных, чем в сильной.

Звуки, соответствующие ударным [о] и [а], после твёрдых согласных в слабой, безударной позиции звучат одинаково. Нормативным в русском языке признается «аканье», т.е. неразличение О и А в безударном положении после твёрдых согласных.

Звуки, соответствующие ударным [а] и [э], после мягких согласных в слабой, безударной позиции звучат одинаково. Нормативным произношением считается «иканье», т.е. неразличение Э и А в безударном положении после мягких согласных.

[лы ´ жы], [в _лу ´ жу], [н’и ´ т’и] – и в сильной, и в слабой позициях качество гласных не меняется. И под ударением, и в безударной позиции мы ясно слышим: [ы], [у], [и] и пишем буквы, которыми эти звуки принято обозначать.

Обсуждаем проблему толкования

Какие гласные звуки на самом деле произносятся в безударных слогах после твёрдых согласных?

Выполняя фонетический разбор и делая транскрипцию слов, многие ребята высказывают недоумение. В длинных многосложных словах после твёрдых согласных произносится не звук [а], как это утверждают школьные учебники, а нечто иное.

Я понимаю, что, давая этот материал в учебниках, авторы пытались его упростить. Упростили. Но многие ребята с хорошим слухом, слышащие ясно, что звуки в следующих примерах разные, никак не могут понять, почему учитель и учебник настаивают на том, что эти звуки одинаковы. На самом деле:

Особую подсистему составляют реализации гласных в безударных слогах после шипящих. Но в школьном курсе этот материал в большинстве учебников не представлен вообще.

Какие гласные звуки на самом деле произносятся в безударных слогах после мягких согласных?

Наибольшее сочувствие я испытываю к ребятам, которые учатся по учебникам, предлагающим на месте А, Э, О после мягких согласных слышать и передавать в транскрипции звук «и, склонное к э». Считаю принципиально неверным давать школьникам в качестве единственного варианта устаревшую норму произношения – «эканье», встречающуюся сегодня гораздо реже «иканья», преимущественно у глубоко пожилых людей. Ребята, смело пишите в безударной позиции в первом слоге перед ударением на месте А и Э – [и].

Конец слова – особая позиция. В ней наблюдается прояснение гласных после мягких согласных. Система безударных окончаний – это особая фонетическая подсистема. В ней Э и А различаются:

Зда ´ ние [зда ´ н’ий’э] – зда ´ ния [зда ´ н’ий’а], мне ´ ние [мн’э ´ н’ий’э] — мне ´ ния [мн’э ´ н’ий’а], мо ´ ре [мо ´ р’э] — мо ´ ря [мо ´ р’а], во ´ ля [во ´ л’а] – на во ´ ле [на_во ´ л’э]. Помните об этом, когда делаете фонетический разбор слов.

Как требует обозначать гласные в безударном положении ваш учитель. Если он использует упрощённую систему транскрипции, ничего страшного: это широко принято. Просто не удивляйтесь тому, что реально вы слышите в безударном положении разные звуки.

2. Сильные-слабые позиции для согласных. Позиционные изменения согласных

Для всех без исключения согласных сильной позицией является позиция перед гласным. Перед гласными согласные выступают в своём основном виде. Поэтому, делая фонетический разбор, не бойтесь ошибиться, характеризуя согласный, стоящий в сильной позиции: [дач’а] — да ´ ча, [т’ьл’ив’и ´ зър] — телеви ´ зор, [с’ино ´ н’имы] — сино ´ нимы, [б’ир’о ´ зы] — берёзы, [карз’и ´ ны] — корзи ´ ны. Все согласные в этих примерах перед гласными, т.е. в сильной позиции.

Сильные позиции по глухости звонкости:

В сильной позиции звонкие и глухие согласные не меняют своего качества.

Слабые позиции по глухости-звонкости:

Позиционные изменения согласных по глухости-звонкости

В слабых позициях согласные видоизменяются: с ними происходят позиционные изменения. Звонкие становятся глухими, т.е. оглушаются, а глухие – звонкими, т.е. озвончаются. Позиционные изменения наблюдаются только у парных согласных.

Оглушение-озвончение согласных

Оглушение звонких происходит в позициях:

Озвончение глухих происходит в позиции:

Cильные позиции по твёрдости-мягкости:

В сильной позиции твёрдые и мягкие согласные не меняют своего качества.

Слабые позиции по твёрдости-мягкости и позиционные изменения по твёрдости-мягкости.

В ряде позиций сегодня возможно как мягкое, так и твёрдое произношение:

Во всех случаях в слабой позиции возможно позиционное смягчение согласных.

Писать мягкий знак при позиционном смягчении согласных ошибочно.

Позиционные изменения согласных по признакам способа и места образования

Уподобление согласных

Логика такая: для русского языка характерно уподобление звуков, если они в чем-либо схожи и при этом оказываются рядом.

Расподобление согласных

Расподобление – это процесс позиционного изменения, противоположный уподоблению.

Упрощение групп согласных

Произношение групп звуков:

В формах прилагательных, местоимений, причастий встречаются буквенные сочетания: ого, его. Вместо г в них произносится [в]: его, красивого, синего.

Избегай побуквенного чтения. Произноси слова его, синего, красивого правильно.

§10. Буквы и звуки

Буквы и звуки имеют разное назначение и разную природу. Но это соотносимые системы. Поэтому типы соотношения нужно знать.

Типы соотношения букв и звуков:

Проба сил

Проверьте, как вы поняли содержание этой главы.