Linux с чего начать изучение

Уроки по Linux

Linux — это семейство Unix-подобных операционных систем (сокр. «ОС»), использующих ядро Linux, которое разработал финно-американский программист Линус Торвальдс. ОС, использующие ядро Linux, называются дистрибутивами Linux, и они являются такими же операционными системами как Microsoft Windows и Apple macOS, но с одной очень важной особенностью, а именно: их исходные коды являются открытыми, так как они распространяются под лицензией GNU GPL, которая подразумевает создание свободного и открытого программного обеспечения (open source software).

Linux существует вокруг нас с середины 1990-х годов. Вы можете встретить его повсюду: в телефонах, ноутбуках, наручных часах, суперкомпьютерах, автомобилях и даже в холодильниках. Он обрел известность как среди разработчиков, так и среди обычных пользователей компьютеров.

Операционные системы на базе ядра Linux пользуются популярностью в разработчиков, так как поддерживают почти все наиболее часто используемые языки программирования: C/C++, Java, Python, Ruby и др. Кроме того, они облегчают работу с широким спектром полезных приложений для разработки ПО.

Целью данных уроков — Уроки по Linux для начинающих — является помочь новичкам разобраться в теме Linux.

Примечание: Уроки регулярно добавляются и обновляются. В процессе построения логической структуры и последовательности тем для изучения Linux, расположение уроков может меняться, и вы можете видеть, что последовательность уроков на этой странице отличается от последовательности в конце каждой статьи. Это не ошибка, а лишь временное явление.

Поделиться в социальных сетях:

Записки IT специалиста

Технический блог специалистов ООО»Интерфейс»

Да, кроме практических материалов, мы всегда стараемся публиковать обзоры, посвященные какой-либо технологии в целом, или делаем обширные теоретические отступления, для того, чтобы читатель имел необходимый минимум знаний. Однако все они подразумевают, что читатель обладает базовыми знаниями системы в которой работает.

А как быть с теми, кто только делает свои первые шаги? К сожалению, в IT-сообществе существует некоторый снобизм, мол, чего об этом говорить, это и так все знают, или «гугл в помощь», забывая, что каждый из нас когда-то был новичком и с мистическим ужасом смотрел в черный экран Linux-консоли, абсолютно не понимая, куда он попал и что ему делать.

В итоге новичок, столкнувшись с первыми трудностями, вынужден идти искать знания в другом месте и хорошо если такое место удастся быстро найти. Поэтому мы решили выпустить небольшой цикл материалов, в котором на доступном уровне изложить основы администрирования Linux систем, буквально объясняя на пальцах «общеизвестные вещи», опытные пользователи могут пропустить данный цикл, а могут и прочитать, заодно обновив свои знания.

Итак, вы решили стать Linux администратором.

Итак, вы решили стать. Прежде всего будьте готовы воспринимать новое, в частности новый подход к администрированию, постаравшись на время забыть о сложившихся привычках. На долгое время вашим основным инструментом станет консоль.

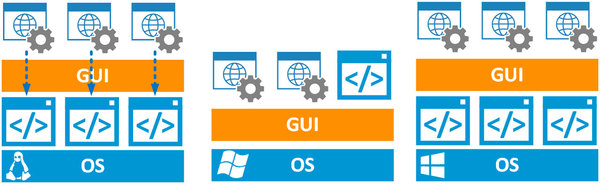

Но существуют же графические инструменты администрирования, скажет иной читатель, панели там разные, или можно же поставить графическую оболочку. Можно, но не нужно. Почему? Внимательно посмотрите на схему ниже:

Windows долгое время разрабатывался по принципиально иной технологии, графическая оболочка была поставлена в основу системы и долгое время даже выполнялась на уровне ядра (семейство Win 9x). Поэтому все инструменты администрирования были изначально графическими, а инструменты командной строки скорее их дополняли, чем заменяли. Любой, кто занимался восстановлением Windows, знает, что возможности инструментов командной строки там существенно ограничены и предназначены в первую очередь для восстановления системы, а не для ее администрирования.

А еще режим командной строки дает неограниченные возможности в создании собственных скриптов и сценариев, позволяющих выполнять сложные последовательности действий в автоматическом режиме или по расписанию.

После этого, как нам кажется, вы должны будете посмотреть на консоль Linux совсем с другой стороны. Что касается панелей и графических инструментов, то тут есть существенные отличия от Windows-систем. В Windows графические инструменты являются полноценной альтернативой PowerShell. В Linux графические инструменты являются надстройкой над консолью, по факту используя те-же самые инструменты, но через дополнительную прослойку. Поэтому мы категорически не рекомендуем использовать разного рода панели и иные графические инструменты, по крайней мере до тех пор, пока вы не освоите консоль. После этого вы уже сможете самостоятельно решить, нужна ли вам панель или вы способны сделать все проще и быстрее через консоль.

Увлечение панелями на раннем этапе знакомства с системой приводит к тому, что навыки администрирования системы будут подменены навыками работы с панелью, что черевато проблемами, когда панель по какой-либо причине окажется недоступной, а работать с системой надо. Это можно сравнить с тем, что человек учившийся вождению автомобиля с механической коробкой без проблем пересядет на автомат, а человек изначально умеющий ездить только на автомате вряд-ли сможет без дополнительного обучения поехать на машине с механикой.

Если вы еще не передумали становиться Linux-администратором, то поедем дальше и рассмотрим отличия в архитектуре системы.

Ядро и драйвера

Основу любой операционной системы составляет ядро. Существует несколько различных архитектур ядра, Linux, как и подавляющее большинство UNIX систем, использует монолитное ядро, Windows наоборот использует концепцию микроядра, хотя по-настоящему архитектура Windows микроядерной не является, принято считать, что Windows использует гибридное ядро.

Особенностью монолитного ядра является то, что все драйвера оборудования также являются частью ядра. Ранее, при изменении аппаратной части, ядро надо было пересобирать, сегодня монолитные ядра используют модульную схему, т.е. динамически позволяют загружать необходимые модули, отвечающие за тот или иной функционал. Т.е. добавив в систему новое устройство, мы должны динамически загрузить соответствующий модуль ядра, а если такого модуля нет, то работа с устройством окажется невозможной. В качестве решения мы можем собрать модуль самостоятельно, но при этом модуль будет скомпилирован под текущую версию ядра и при его смене модуль нужно будет перекомпилировать.

В микроядерной и гибридной архитектурах, драйвера, хоть могут и работать на уровне ядра, его частью не являются и от версии ядра не зависят. Поэтому мы можем без проблем обновлять ядро или использовать один и тот-же драйвер для всех версий систем с общей структурой ядра. Например, в Windows для всего семейства современных ОС, от Windows Vista до Windows 8.1, часто используется один и тот-же драйвер.

Файловая система

Мы не будем касаться конкретных файловых систем, тут проблем возникнуть не должно, если администратор работал с Windows системами, то что такое файловая система и чем FAT отличается от NTFS он знает, поэтому разобраться в разнице между ext3, ext4 и, скажем, ReiserFS для него особого труда не составит. А поговорим о фундаментальных отличиях. В отличие от Windows, файловая система Linuх иерархична. Она начинается от корня, который обозначается знаком / (слеш), и имеет древовидную структуру. При этом абсолютно не имеет значения, что отдельные части файловой системы могут находиться на других разделах или вообще физических дисках.

Рассмотрим еще одну схему.

В Linux подход кардинально иной. Самое время познакомиться с термином точка монтирования, который означает место файловой системы, куда подключается устройство хранения данных. Например, мы хотим вынести домашние каталоги пользователей на отдельный раздел, как на схеме выше, для этого нам нужно смонтировать второй логический раздел первого физического диска sda2 в /home. После чего перенести туда все пользовательские данные. Для системы и программ это произойдет абсолютно прозрачно, они как использовали абсолютный путь, скажем /home/andrey/data, так и будут его использовать. Добавили еще один диск и хотим вынести туда директорию /var? Нет проблем, останавливаем использующие каталог службы, монтируем sdb1 в /var и переносим данные, запускаем службы.

Всё есть файл

Еще один основополагающий принцип, который унаследован от UNIX-систем. В Linux всё есть файл: устройства, диски, сокеты и т.д., например, открыв /var/run мы увидим pid-файлы, соответствующие каждой запущенной службе в системе, а в /dev файлы каждого подключенного к системе устройства:

Хотим заменить жесткий диск? Нет ничего проще, копируем содержимое одного файла блочного устройства в файл другого блочного устройства:

И не нужно никаких Partition Magic.

Другая ситуация, какое-либо ПО настоятельно ищет библиотеку lib-2-0-1.so, а у нас есть совместимая с ней, но более новая, lib-2-1-5.so, как быть? Создаем символическую ссылку на lib-2-1-5.so с именем lib-2-0-1.so и все будет работать. Потому что все есть файл и символическая ссылка тоже тип файла. А теперь попробуйте подсунуть Windows приложению lib-2-0-1.lnk вместо lib-2-1-5.dll.

Или нам нужно сохранить вывод какой-либо команды. Например, команда

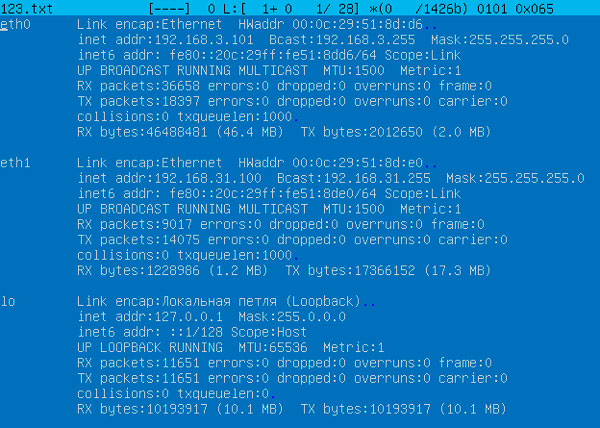

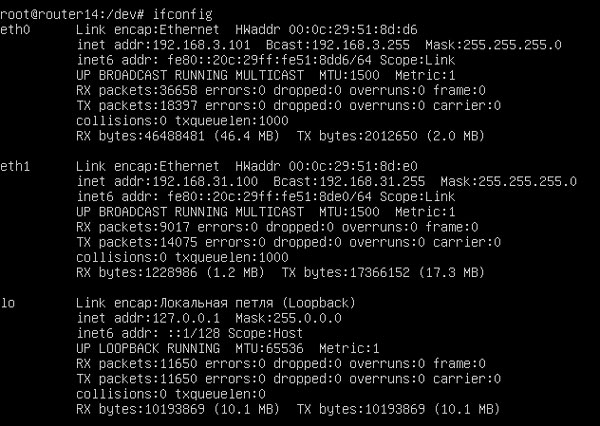

выведет на экран сведения о сетевых адаптерах системы:

После чего вывод команды будет сохранен в файл 123.txt в корневой директории пользователя:

Потоки и конвейер

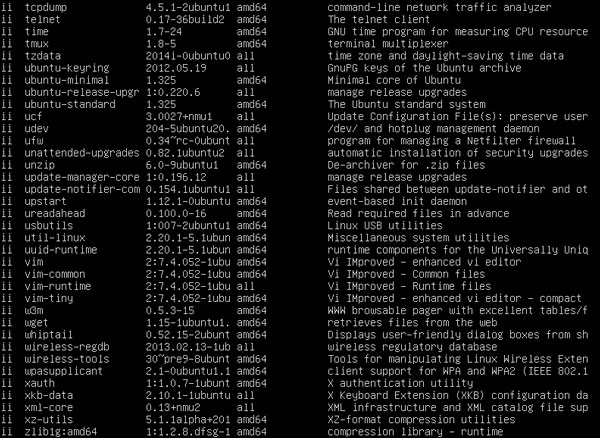

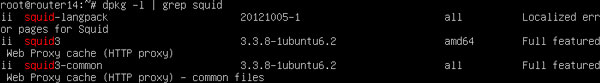

В прошлом примере мы затронули стандартный поток вывода. В Linux существуют стандартные для всех процессов потоки ввода-вывода данных stdin, stdout и поток вывода ошибок stderr. Что это значит? Как минимум то, что процесс обмена данными между различными процессами стандартизован. Это позволяет создавать конвейеры, когда стандартный поток вывода одной команды передается стандартному потоку ввода другой. Например, мы хотим посмотреть список установленных пакетов в системе, в частности пакеты squid. Для этой цели есть команда:

Ээээ. Это что такое и как тут что-то понять? На экране быстро промелькнули сведения о всех установленных в системе пакетах и все что мы можем видеть, это «хвост» этого вывода:

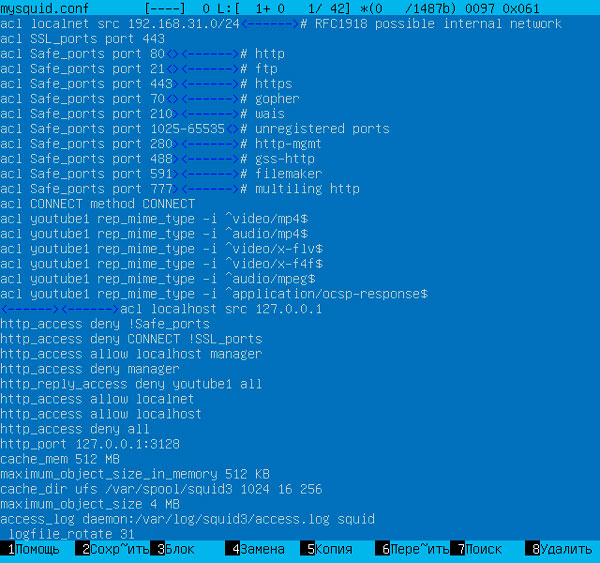

Причем конвейер может быть сколь угодно длинным, результат работы одной команды можно передавать второй, от второй к третьей и т.д. Еще один пример из жизни. Вам надо получить все строки вашего конфигурационного файла squid, но без комментариев и пустых строк, чтобы, например, выложить на форуме или отправить другу. Можно конечно скопировать все, но вряд-ли кто-то захочет вам помогать, прокручивая полотно стандартного файла squid.conf, большая часть которого комментарии и примеры. Делаем проще:

И вот что у нас получилось:

Буквы большие, буквы маленькие

Расширения и типы файлов

В Windows системах тип файла определяется его расширением, если мы переименуем exe-файл в jpg, то он не запустится, и система будет пытаться обработать его как картинку. В Linux тип файла определяется по его содержимому и расширение используется исключительно для совместимости с другими системами или для удобства пользователя. Возможность исполнения файла обеспечивается установкой соответствующего атрибута. Так в Windows чтобы сделать скрипт исполняемым, надо было изменить расширение с txt на bat, в Linux для этого нужно сделать файл исполняемым. Непонимание этого момента приводит к ситуациям, когда начинающий администратор не понимает, почему его скрипт myscript.sh не выполняется. На самом деле расширение .sh нужно только для удобства, чтобы сразу было ясно, это скрипт Bash Shell, а чтобы он работал, ему надо поставить атрибут исполняемого, а называться он может как угодно, хоть myscript.pupkin-vasya.

Стесняюсь спросить.

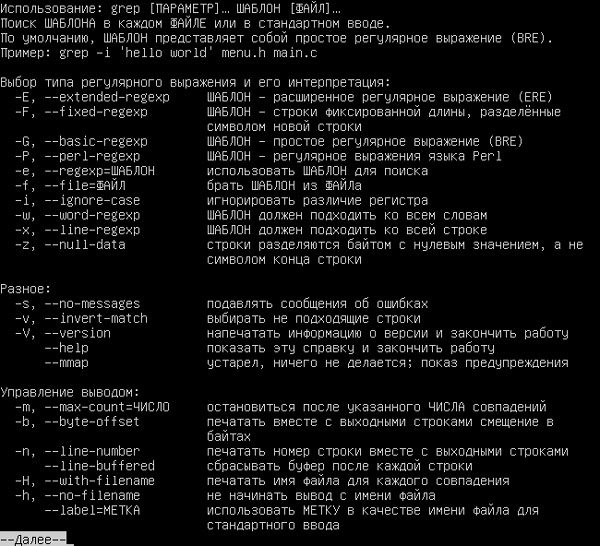

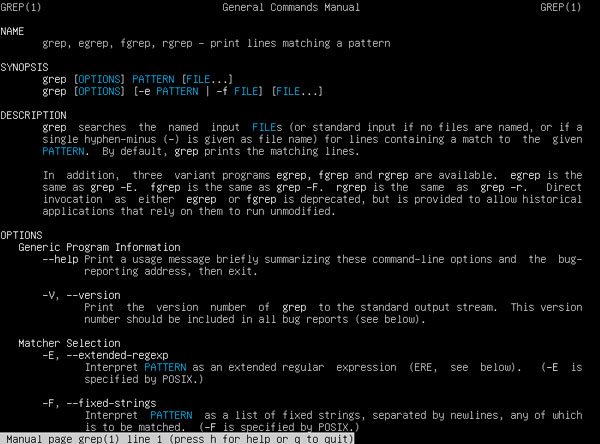

Позвольте, скажет иной читатель, это ведь сколько всего надо помнить: синтаксис команд, ключи, опции и т.д., и т.п. Тут нужно справочник покупать или всегда интернет под рукой держать. Вовсе нет, достаточно помнить названия команд, это как раз несложно, по сложившимся в UNIX традициям, командам дают короткие и удобные имена. А все остальное можно спросить у системы. Вопреки распространенному мнению, Linux системы прекрасно документированы. Посмотреть синтаксис и ключи любой команды можно запустив ее с ключом —help, а так как описания обычно не помещаются на один экран, то следует перенаправить вывод справки утилите more, которая выведет информацию поэкранно. Допустим, нас интересует команда grep:

Заключение

Надеемся, что после прочтения данной статьи начинающие администраторы будут лучше себе представлять устройство Linux-систем и их принципиальные отличия от привычного им Windows. Это позволит в дальнейшем правильно интерпретировать получаемую информацию и складывать из нее целостную картину функционирования системы, которая перестанет быть «черным ящиком», а команды «китайской грамотой».

Не нужно бояться командной строки, Linux предоставляет в руки администратора очень мощный набор инструментов, который позволяет успешно решать все возникающие задачи без привлечения сторонних средств. Когда вы освоите хоть часть этих возможностей, то Linuх перестанет казаться вам сложным, а консоль мрачной, наоборот, даже располагая графической оболочкой вы будете запускать терминал, окунаясь в привычную и понятную среду, понимая, что системой управляете именно вы и делаете именно то, что хотите, а не что, что задумали разработчики очередной панели.

Дополнительные материалы:

Помогла статья? Поддержи автора и новые статьи будут выходить чаще:

Или подпишись на наш Телеграм-канал:

Linux за 30 минут. Руководство по выбору и использованию Linux для новичков

Содержание статьи

Огромное количество хакерского софта работает только на Linux и собрано в специализированных дистрибутивах вроде Kali. К тому же при пентесте ты часто будешь сталкиваться с системами на Linux и должен уметь с ними обращаться. Да и просто полезно иметь опыт работы с этой мощной, абсолютно бесплатной системой. В жизни пригодится, поверь!

В этой статье мы попытаемся рассказать все, что сами хотели бы знать, когда начинали интересоваться «Линуксом» много лет назад. Это и теоретические сведения, которые помогут ориентироваться, и вполне практичные советы.

Важное предупреждение

По уровню сложности это не вполне характерная для «Хакера» статья — она рассчитана на совсем‑совсем новых пользователей. Мысль о ней появилась, когда мы стали компоновать подборку материалов об использовании Linux и обнаружили, что у нас нет ничего, что подошло бы в качестве самого начала. А если и есть, то покрыто толстыми мхами.

Если ты против таких статей в «Хакере», можешь, конечно, отметиться в комментариях, но, право слово, лучше иди почитай про эксплуатацию ядра или про то, как писать минималистичный бэк‑шелл на ассемблере. Благо таких статей у нас большинство и менять в этом плане мы ничего не собираемся.

Если же тема кажется тебе в самый раз, то пристегивайся — наш звездолет отправляется, чтобы пронестись по основам Linux со сверхсветовой скоростью.

Какой бывает Linux

Первое, с чем сталкивается человек, желающий установить Linux, — это огромное разнообразие дистрибутивов. Все эти названия просто невозможно упомнить, но в реальности и не нужно.

Три основных семейства дистрибутивов, о которых нужно знать в первую очередь, — это Debian, Red Hat и Arch. Еще можно вспомнить SUSE, Mandriva и Gentoo, но деньки их славы уже позади, да простят нас их пользователи!

Chrome OS — это тоже внутри вполне настоящий Linux, и в новых версиях поддерживается запуск программ для Linux. Но в один ряд с другими дистрибутивами эту ОС все же не поставишь.

Из семейства Debian в первую очередь стоит обратить внимание на Ubuntu. Это и есть самый очевидный выбор, если ты раздумываешь, с чего начать. Компания Canonical, стоящая за Ubuntu, прикладывает огромные силы для того, чтобы этот дистрибутив хорошо работал и был дружелюбен к пользователю. Для этого дистрибутива имеется широчайший выбор стабильно работающих программ — ты точно не будешь испытывать в них недостатка.

К тому же у Ubuntu огромное сообщество, что значительно упрощает решение проблем: в 99% случаев ты будешь не первый, кто испытывает ту или иную сложность. Просто копируй сообщение об ошибке, и наверняка найдешь ветку форума, где более опытные товарищи объясняют другим пострадавшим, как с этим справиться.

Есть и другие популярные дистрибутивы, основанные на Debian, — к примеру, Raspberry Pi OS, MX Linux или Kali Linux. А на Ubuntu базируются Linux Mint, elementary OS и многие другие. Кстати, Mint и elementary тоже неплохие варианты для новичков.

Ставить Kali в качестве первой системы обычно не рекомендуют: этот узкоспециализированный хакерский дистрибутив плохо приспособлен для повседневной работы, и устанавливать его предполагается в виртуалку или в качестве второй ОС. К тому же он под завязку забит хактулзами вместо обычных приложений, что будет сбивать с толку. Но если ты ставишь Linux специально, чтобы заполучить все это богатство, то кто мы такие, чтобы тебя останавливать?

Что до самого Debian, то его главная фишка — это лицензионная чистота. Разработчики внимательно следят за тем, чтобы в него не попало ни строчки кода, который распространяется не по свободной лицензии. Что может быть и похвально с точки зрения идеологии, но, когда ты хочешь освоиться с Linux, скорее всего, обернется разного рода сложностями.

К семейству дистрибутивов Red Hat относятся в первую очередь Fedora, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и Rocky Linux. На обычный ПК есть смысл ставить «Федору», тогда как RHEL — это коммерческое решение для серверов, а Rocky Linux — его некоммерческий клон, созданный сообществом.

И наконец, Arch — это крайне интересный «гиковский» дистрибутив, который ты можешь сам собрать по кирпичикам и настроить как тебе захочется. Однако нырять в это без предварительных познаний в Linux не советуем. Решая проблемы, ты, конечно, приобретешь много ценных знаний, но это далеко не самый простой путь, и лучше отложить хождение по нему на потом.

У Arch есть и менее суровые вариации — Manjaro и EndeavourOS. В обеих хотя бы присутствуют заранее настроенные и подготовленные к работе окружения, но тоже аскетичные. С другой стороны, отсутствие необузданного разнообразия может быть плюсом при первом знакомстве, так что начинать с Manjaro — не такая плохая идея. Особенно если ты планируешь ставить Linux на слабый компьютер.

Not Unix

В чем отличие Linux от Unix? Если очень‑очень упростить, то можно сказать, что Unix — это предок Linux. Более сложный и развернутый ответ требует немного углубиться в историю.

В семидесятые годы Ричард Столлман придумал клонировать коммерческий и по тем временам дорогостоящий Unix и создать свою операционку, которую он назвал GNU is not Unix или просто GNU. Столлман и компания переписали все компоненты Unix и опубликовали их под придуманной ими «вирусной» лицензией GPL.

Изначально словом Linux называли только созданное Линусом Торвальдсом ядро. Но название Linux и маскот‑пингвин быстро прижились, и ими теперь обозначают всю ОС — несмотря на возражения Столлмана и просьбы писать только GNU/Linux.

Linux в эпоху интернета стал быстро набирать популярность, и коммерческим вариантам Unix со временем просто не осталось места. Тем не менее до сих пор живы его потомки — операционные системы FreeBSD и OpenBSD, которые теперь бесплатны и многое заимствуют из современного «Линукса». Кстати, на FreeBSD основаны macOS и iOS.

Получается, что выбор дистрибутива — это в первую очередь выбор подхода и даже идеологии. Однако более приземленным ориентиром обычно служит набор основных компонентов, из которых строятся дистры. Давай обсудим главные из них.

Ядро, хоть и критически важно для работы системы, особо не интересно с точки зрения пользователя — взаимодействовать с ним напрямую тебе вряд ли придется, пока ты не станешь настоящим гуру.

Возможно, ты часто слышал про «сборку ядра» и можешь даже самостоятельно попробовать сделать это. Поскольку ядро Linux монолитное, в него должна входить поддержка множества вещей, которые касаются всех аспектов работы компьютера. Соответственно, перед сборкой можно и нужно задать кучу всяких настроек, но ничего особенно увлекательного в этом, поверь, нет, хотя процесс крайне познавательный.

В системе может одновременно присутствовать сколько угодно ядер, а какое именно будет использоваться, ты можешь выбрать в загрузчике. Апгрейд ядра до более новой версии — совершенно рутинное дело в Linux и обычно происходит автоматически.

Пакетный менеджер

Любой Linux состоит из тысяч мелких компонентов — программ, библиотек и ресурсов (например, файлов конфигурации, наборов иконок и так далее). Распространяются они в виде пакетов (package).

Пакетный менеджер — это специальная программа, которая выполняет установку, настройку, удаление, а также обновление как отдельных приложений, так и всей системы в целом или ее компонентов.

Очень часто один пакет требует для работы наличия других, и следить за этими зависимостями вручную на современной системе невозможно. Поэтому основа каждого дистрибутива — это пакетный менеджер, который рулит установкой и обновлением софта. В дистрибутивах, основанных на Debian, он называется APT, в Red Hat — DNF, а в Arch — pacman.

Пакеты менеджер берет из репозитория — большого склада, куда создатели дистрибутива загружают их. Репозиториев зачастую можно подключить сразу несколько. Например, в Ubuntu есть четыре основных: Main (поддерживаемый разработчиками), Universe (поддерживаемый сообществом), Restricted (с проприетарным ПО) и Multiverse (с ПО, на которые действуют несвободные лицензии).

Поскольку вскоре после установки Linux ты обнаружишь необходимость в драйверах для железа, дополнительных шрифтах, кодеках и тому подобных вещах, скорее всего, понадобится разрешить системе доступ к запятнанным коммерцией репозиториям. В Ubuntu это делается в меню «Программы и обновления».

Графическая система

Далеко не каждый Linux снабжен графической системой или вообще нуждается в ней — очень многие действия здесь можно делать и из командной строки. Однако современный рабочий стол — это все же иконки и окошки.

Чтобы работать с графикой, в Linux должны присутствовать сервер дисплея X.Org (традиционный вариант) либо новомодный композитор Wayland, на который сейчас переходят наиболее передовые дистрибутивы. Плюс требуется оконный менеджер — программа, которая отвечает за то, как выглядят и работают элементы интерфейса.

Впрочем, это всё довольно низкоуровневые подробности, нырять в которые с ходу не обязательно. Куда скорее тебе придется задуматься о выборе рабочей среды (Desktop Environment, DE). Это совокупность оконного менеджера и разного рода программ, мелких (например, рисующих разные панели, рабочий стол, виджеты) и крупных — вроде файлового менеджера. Сюда же обычно входит и набор базового софта: календарь, почтовик и прочее в таком духе.

Самые известные оконные среды — это GNOME и KDE. Но в реальности их список гораздо длиннее. Любители минимализма могут присмотреться к Xfce или LXDE, а Ratpoison, dwm, i3 и xmonad предоставляют среду с неперекрывающимися окнами, что некоторые находят удобным.

А еще от GNOME отвалились проекты MATE и Cinnamon — их разработчикам не понравился интерфейс GNOME 3, и они продолжили развивать вторую ветку. А в elementary OS используется своя среда под названием Pantheon, которую не встретишь больше нигде. В общем, разнообразие огромно!

Создатели дистрибутивов, в которые входит графическая среда, обычно выбирают одну или несколько сред, которые будут поддерживать официально. Но при этом тебе ничто не мешает поменять DE или установить одновременно больше одной, чтобы переключаться между ними или использовать программы одной среды из другой. Пробуй, экспериментируй, и сам поймешь, что тебе ближе.

Командный интерпретатор

В Linux командных интерпретаторов существует множество, и, если для Windows они лишь вспомогательное средство администрирования, здесь это один из основных и очень мощных инструментов работы с системой.

Собственно, сама история Linux началась именно с командной строки, точнее терминала или даже телетайпа. Графический интерфейс к нему приделали уже значительно позже. Именно поэтому командную строку в Linux часто называют «эмулятор терминала», а процессы с ними носят префикс tty (teletype).

Как ты знаешь, с использованием команд в Windows можно писать скрипты, автоматизирующие какие‑либо действия: пакетные файлы (batch files) были в ходу еще со времен MS-DOS, а PowerShell заметно расширил и углубил эту технологию. В Linux можно делать то же самое: собранный в файл набор команд интерпретатора может работать как сложная программа, а сами команды являются по большому счету языком программирования.

Наборы команд, сохраненные одним файлом, принято называть сценариями или скриптами. Все скрипты в Linux начинаются с символов #! (это сочетание называется «шебанг») и пути к интерпретатору — команде, которая будет исполнять скрипт.

Стандартным командным интерпретатором в Linux является bash — обновленная и модернизированная версия командной оболочки Bourne shell, которая была изобретена Стивеном Борном в 1978 году и использовалась еще в классическом Unix.

Прожженные линуксоиды предпочитают ставить вместо bash более продвинутый интерпретатор — Z shell (ZSH), обратно совместимый с bash, но имеющий по сравнению с ним множество улучшений. Для этой оболочки сообществом был разработан специальный открытый и бесплатный фреймворк Oh My ZSH, который содержит множество плагинов для автоматизации работы с командами и скриптами. Как минимум Oh My ZSH позволяет использовать красивые темы оформления окна командной строки, благодаря которым окружающие точно сочтут тебя гениальным хакером.

Предупредим о проблеме, с которой моментально сталкивается каждый новый пользователь Linux. Если ты зайдешь в какой‑то каталог и попытаешься написать название исполняемого файла, чтобы запустить его, то ничего не получится. Почему?

И еще один очень важный момент. В Windows тип файла определяется его расширением — в зависимости от него командный интерпретатор и оболочка определяют, как они будут обрабатывать файл. В Linux все устроено немного по‑другому: у bash полностью отсутствует какое‑либо уважение к расширениям файлов. Исполняемый файл отличается от обычного не расширением, а наличием права на его исполнение: если оно есть, система считает такой файл программой (или скриптом) и пытается выполнить. О правах на файлы мы подробнее поговорим чуть дальше в соответствующем разделе.

Домашний каталог и скрытые файлы

Поскольку Linux изначально задумывался как многопользовательская операционная система, все пути к «домашним» папкам, переменные окружения, программы, которые запускаются при открытии терминала, и другие настройки задаются в профиле пользователя. У разных юзеров они, соответственно, разные. Благодаря этому ты можешь, например, настроить системное окружение так, как комфортно именно тебе.

Чтобы указывать на домашний каталог, очень удобно использовать символ

. Так, вместо / home/ vasya/ можно писать просто

Необходимый минимум команд

Итак, запоминай самые важные команды, если еще не знаешь их:

Несколько важных сетевых команд:

Помимо этого, в Linux обычно есть несколько утилит, которые сильно облегчат тебе жизнь. Если их нет, то стоит их установить:

Ввод-вывод и пайпы

Большинство программ, работающих из командной строки, принимают данные на вход и что‑то выдают на выходе. При этом вывод одной программы можно направить на ввод другой и таким образом достичь какой‑то более сложной цели или автоматизировать какой‑то процесс. Давай разберемся подробнее.

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее