позволяют планировать параметры которые нельзя измерить и зафиксировать

Факторы и параметр оптимизации

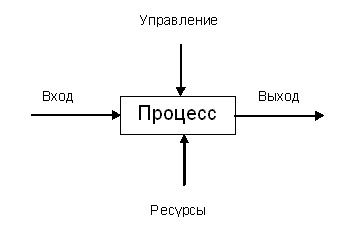

При проведении эксперимента исследуемый объект представляют в виде «черного ящика», на вход которого поступают воздействующие параметры, а на выходе получают значения параметров, характеризующих состояние объекта.

На исследуемый объект воздействуют четыре группы параметров:

1. X = (x1,x2,…xk) – контролируемые и управляемые параметры, допускающие целенаправленное изменение в ходе исследования.

Их называют независимыми параметрами.

Задача каждого исследователя заключается в том, чтобы при фиксированных параметрах uj = const и z l= const выбрать такие значения

xi = var (i=1…k) при которых выходной параметр Y достигает оптимальной величины, т. е. необходимо оптимизировать функцию

Независимые переменные xi принято называть факторами.

К факторам предъявляют следующие требования:

1. Независимость, т.е. возможность установить фактор на любом уровне вне зависимости от уровней других факторов. Если это условие невыполнимо, то планировать эксперимент невозможно.

2. Совместимость, т.е. все комбинации факторов осуществимы и безопасны.

3. Управляемость, т.е. выбрав нужное значение фактора, экспериментатор может его поддерживать постоянным в течение всего опыта.

4. Точность замера. Степень точности определяется диапазоном изменения факторов.

5. Однозначность, т.е. непосредственное воздействие факторов на объект.

Выходами черного ящика являются параметры оптимизации

Параметром (или критерием) оптимизации называется количественная характеристика цели экспериментального исследования.

К параметру оптимизации предъявляются следующие требования:

1. Быть количественным и задаваться одним числом, допускать измерение при любой возможной комбинации выбранных уровней факторов.

2. Всесторонне характеризовать объект исследования.

3. Иметь простой физический смысл.

4. Существовать на всех стадиях проведения эксперимента.

5. Иметь нормальное распределение по законам математической статистики.

Под математической моделью понимают уравнение, связывающее параметр оптимизации с факторами, т.е.

Область определения функции отклика называют областью поиска.

Чтобы выбрать модель, надо понять, что мы хотим от неё, какие требования к ней предъявляем. Главное требование – способность предсказывать направление дальнейших опытов, причем предсказывать с требуемой точностью. Предполагаем, что поверхность отклика, т.е. функция

y = f (xi) – непрерывная, гладкая и имеет единственный оптимум. Такие функции в математике называются аналитическими. Аналитическую функцию в окрестности любой точки можно представить в виде степенного ряда. Таким образом, всегда, когда возможно, будем искать модель в виде полиномов

Процесс нахождения модели состоит из следующих этапов:

— планирование эксперимента (построение плана эксперимента);

— проверка воспроизводимости (однородности выборочных дисперсии);

— получение математической модели объекта с проверкой статистической значимости выборочных коэффициентов регрессии;

— проверка адекватности математического описания.

Полный факторный эксперимент

Построение планов ПФЭ

Планированию эксперимента предшествует этап сбора и анализа априорной информации. При этом оцениваются границы области определения факторов. Для каждого фактора следует выбрать два уровня (нижний и верхний), на которых он будет варьироваться в эксперименте. Интервал варьирования не может быть меньше той ошибки, с которой экспериментатор фиксирует уровень фактора, иначе верхний и нижний уровни окажутся неразличимыми. С другой стороны, интервал варьирования не может быть настолько большим, чтобы верхний и нижний уровни не оказались за пределами области определения.

где

Тогда верхним уровнем для температуры будет

В кодированных значениях это запишется так:

Если для

Уровни и интервалы варьирования оформляются в виде таблицы.

Температура,  0 C 0 C | Время реакции,  , t мин , t мин |

| Основной уровень | |

| Интервал варьирования | |

| Верхний уровень | |

| Нижний уровень |

Условия эксперимента представляются в виде таблицы – матрицы планирования, где строки соответствуют различным опытам, а столбцы – значениям факторов.

ПФЭ позволяет количественно оценить все линейные эффекты факторов и их взаимодействия. Взаимодействие возникает в том случае, если эффект одного фактора зависит от уровня, на котором находится другой фактор.

Ниже приводится пример матрицы планирования для ПФЭ типа 2 3 с учетом эффектов взаимодействия. План и модель неразрывно связаны.

Дата добавления: 2015-05-08 ; просмотров: 23 ; Нарушение авторских прав

Оценка работы процессов. Показатели и метрики

Разница между метриками и показателями

Показатель – измеримый параметр достижения определенной цели. Для показателя должно быть определено целевое значение и желательная тенденция.

Классификация метрик

Деятельность любой ИТ организации можно разделить на три сегмента

Каждым из этих сегментов следует управлять и, следовательно, измерять.

Сервисные метрики

Показывают, как предоставляются наши сервисы. Эти метрики соответствуют параметрам сервисов согласованным в SLA. Именно изменение этих метрик в первую очередь чувствует на себе заказчик. Они формулируются в терминах, понятных заказчику, и должны коррелировать с субъективным восприятием заказчика.

Примеры таких метрик: время формирования отчета, количество клиентов, обслуженных в единицу времени и т.д.

Именно за значения сервисных метрик ИТ организация отвечает перед заказчиком.

Очевидно, что значение сервисных метрик зависит как от работы процессов, так и инфраструктуры. Большое время простоя (сервисная метрика) может быть вызвано как избыточной загрузкой канала связи (технологическая метрика) так и недостаточной скоростью устранения инцидентов (процессная метрика).

Технологические метрики

Технологические метрики отражают здоровье инфраструктуры. К ним относятся текущая загрузка каналов связи, свободное дисковое пространство, количество сбоев в дисковом массиве и т.д. Контроль этих метрик чаще всего возлагается на системы мониторинга и управления событиями.

Процессные метрики и их классификация

Процессные метрики показывают эффективность работы внутренних процессов ИТ организации.

У любого процесса есть вход и выход, кроме того, процесс использует ресурсы и подвергается управляющим воздействиям.

Выстраивая систему метрик необходимо помнить об этих четырех составляющих и измерять каждую из них.

Метрики входа – измеряют нагрузку на процесс. Например, для процесса управления инцидентами количество инцидентов – метрика входа. Важно, что для менеджера процесса метрики входа – показатель исключительно информационный, на них нельзя влиять, а можно только реагировать.

Метрики выхода, или метрики результативности – показывают, насколько процесс достигает своей цели.

Метрики ресурсов показывают загрузку и достаточность ресурсов, используемых процессом.

Метрики управления показывают, насколько процесс управляем, эффективны управляющие воздействия.

В CobiT предложена своя классификация метрик: показатели результативности, показатели управляемости. Кроме того, для каждого процесса предложена модель зрелости.

Разложение метрик по четырем составляющим сопоставимо с классификацией метрик, предложенной в CobiT. Показатели результативности – метрики выхода, показатели рациональности – метрики ресурсов, зрелость процесса – метрика управляемости.

Очевидно, что, планируя целевые значения для различных метрик, следует балансировать их между собой. Потому что процесс может быть очень результативен и совсем нерационален и наоборот. Например, мы можем устранять все инциденты за полчаса, силами тысячи человек, или же справляться десятком человек, но устранять инциденты за месяц.

Отчетность корректирующие меры

Показатели не интересны сами по себе, они нужны для осуществления управленческих воздействий на процесс. Следовательно, ответственность за достижение целевых показателей должна быть возложена на руководство процесса и на сотрудников, назначенных на роли в процесс.

Должна быть выстроена система отчетности по показателям. Важно, чтобы на каждом уровне управления были представлены соответствующие показатели. Вряд ли директору по ИТ будет интересно анализировать статистику сбоев одного из дисковых массивов. Система отчетности должна быть выстроена таким образом, чтобы на каждом уровне, каждый менеджер контролировал и отвечал за 3-9 показателей. Большее количество трудно удерживать под постоянным контролем.

Вопросы мотивации

Зачастую показатели эффективности процесса используют для постановки личных целей и мотивации сотрудников. На первый взгляд, это логичное и правильное решение. Однако у человека, зарплата которого зависит от выполнения целевых значений, будет слишком велико искушение «подправить» показатели в свою пользу. Такая «правка» приводит к нарушению главного принципа использования показателей – объективности и достоверности, как если бы врач ставил диагноз и назначал лечение на основании неправильной информации о температуре пациента.

Как этого избежать? Можно создать развитую службу внутреннего аудита, которая гарантировала бы актуальность показателей. Но, зачастую, затраты на содержание такой службы неоправданны. Однозначного рецепта тут нет. Приходится искать разумный баланс между доверием и контролем.

Выстраивание системы показателей ИТ

Процессы работают не в вакууме. Каждый процесс направлен на достижение определенной цели, связан с другими процессами и вносит свой вклад в предоставление сервисов. Цель каждому процессу должна ставиться исходя из того, какой аспект сервиса им поддерживается.

Таким образом, первичны цели сервисов, параметры, зафиксированные в SLA. Цели процессов и показатели, их измеряющие, должны определяться путем декомпозиции этих параметров. Например, в SLA может быть зафиксирована целевая доступность сервиса. Очевидно, что на доступность сервиса влияют такие показатели как время устранения инцидентов, количество инцидентов, успешность проведения изменений и пр. Целевые значения этих показателей должны определяться из целевого значения доступности сервиса. Также понятно, что значимость каждого из этих показателей неодинакова и может меняться в зависимости от условий.

Исходя из значимости каждого показателя ему должен быть присвоен соответствующий вес.

Проведя декомпозицию на несколько ступеней, можно выстроить систему целей и показателей организации. Такая система предоставляет руководству организации инструмент оперативного контроля и быстрой диагностики, основу для принятия решений как на операционном, так и на тактическом и, даже, стратегическом уровне.

На основании чего строить систему показателей?

Чем же руководствоваться при построении системы измерений для ИТ процессов?

В первую очередь, конечно, CobiT. В этой методологии предлагается процессная модель, состоящая из тридцати четырех процессов. Считается, что любая деятельности внутри организации ИТ может быть отнесена к одному из этих процессов. Для каждого процесса приведен набор показателей результативности и рациональности. Проблема в поверхностном и общем описании метрик. При использовании рекомендаций CobiT способы измерения целевые значения и алгоритмы расчета показателей придется продумывать самостоятельно.

Что касается ITIL®, то он более конкретен. В нем можно найти достаточно подробный перечень показателей для каждого процесса со способами их измерения и желательными тенденциями. Однако, в ITIL®, как известно, описаны не все возможные процессы ИТ. Например, за показателями процесса Разработки ПО придется обращаться к другим источникам.

В теме про измерения процессов невозможно не затронуть Карту Сбалансированных Показателей (BSC). Этот инструмент, изначально разработанный для управления предприятием, с успехом может быть применен для системы управления ИТ. Основной постулат BSC в том, что, выстраивая систему целей организации, опасно допустить перекос в ту или другую сторону. Например, уделять все внимание финансовой эффективности, не обращая внимания на лояльность клиентов или организацию внутренних процессов.

То же верно и для ИТ. Например, перекос в сторону технологического аспекта инфраструктуры может привести к нарушению внутренних процессов или ухудшению взаимоотношений с заказчика. Вреден также и перекос в сервисный аспект. Таким образом, выстраивая систему целей и измерения ИТ, необходимо выделить несколько перспектив, которым уделять взвешенное внимание. Например, можно предложить такие перспективы:

В каждом конкретном случае вес целей по этим перспективам может меняться. Можно также использовать другую систему перспектив.

Этапы оценки проекта: понятия, методы и полезные инструменты

Оценка помогает команде определить вектор развития проекта и вовремя его скорректировать. Однако для многих менеджеров оценка — сложный и пугающий процесс, из-за чего она часто упрощается или игнорируется вовсе.

Вместе с Андреем Кокшаровым, продюсером направления «Высшее образование» в Нетологии, разобрались, зачем проводить оценку проекта, из каких этапов она состоит и какие инструменты помогут в этом.

Статья будет полезна участникам проектных команд и начинающим предпринимателям.

Продюсер направления «Высшее образование» в Нетологии

Проект — это временное предприятие, которое направлено на создание уникального продукта или услуги. Проекты могут иметь различные формы и реализовываться в любой сфере и отрасли. Например, проектами можно считать:

Также к проектам относят стартапы — молодые компании без опыта операционной или проектной деятельности, работающие над идеей с высокой долей риска и неопределённости.

Любой проект начинается с идеи, а заканчивается, когда:

Оценка проекта как раз помогает избежать рисков не уложиться в бюджет или сроки проекта, потерять в качестве продукта или разработать фичи, которые никому не нужны.

Расскажу, зачем командам проводить оценку проекта и какие методы при этом используют.

Что такое оценка проекта и зачем её проводят

Оценка проекта — это способ выяснить, насколько вероятно выполнить задачу в нужные сроки, качественно и в пределах бюджета.

Оценка позволяет понять реальный статус проекта.

Она не призвана наказать отстающих, иначе участники будут приукрашать результаты или прятать неудобные данные и оценка станет необъективной и бесполезной.

Получить реальные данные для принятия решений возможно только, если оценка будет достоверной и актуальной. Чтобы в процессе оценки не возникало искажений, руководителю важно позволить участникам проектных команд высказывать опасения и предположения по ходу проекта.

Например, в некоторых компаниях используют анонимные ящики, которые устанавливают в общедоступных местах, чтобы любой участник команды мог положить туда записанные на листке бумаги сомнения и опасения. С определённой периодичностью менеджер проекта проверяет ящик и узнаёт о проблеме, о которой по какой-то причине подчинённые не говорят лично.

Оценку проекта можно разделить на оценку идеи проекта и оценку самого проекта. Данные блоки в свою очередь состоят из процессов, связанных с оценкой бюджета, сроков, качества и прочих компонентов в зависимости от уровня сложности проекта.

Оценка идеи проекта происходит на этапе, когда формируется бизнес-план и создаётся концепт продукта. Она позволяет руководителю обосновать решение о запуске проекта и его необходимости для бизнеса. В оценке идеи обычно участвуют аналитик, команда маркетинга, менеджер будущего проекта. По её результатам принимают решение об инициации проекта, подписывают устав проекта и набирают команду.

Оценка же самого проекта может происходить на всех этапах, начиная от планирования до этапа завершения. Её задача — скорректировать ход проекта. После проведения оценки проекта обычно вносят изменения в документацию, может измениться состав команды или перечень фичей продукта, либо вовсе решают закрыть проект. Если команда решила продолжать, то после этого оценивают потребности в дополнительных ресурсах.

Менеджер определяет, что важно рассмотреть в ходе оценки проекта. Он же решает, какие процессы нужно оценить и формирует список критериев для оценки каждого из них. В крупных компаниях — особенно тех, которые работают на зарубежном рынке, — инициирует оценку обычно отдельный специалист или команда специалистов отдела контроллинга, которые следят за ходом проекта. В перечень могут входить, например, такие процессы, как:

Состав оцениваемых процессов определяет менеджер на этапе инициации проекта. Чаще всего это называется процессом адаптации системы управления проектом к новому проекту — важно настроить его под среду и процессы внутри компании. Во время адаптации менеджер проекта тесно взаимодействует с командой проекта, с владельцем продукта и ключевыми стейкхолдерами. Адаптация помогает определить контролируемые точки в проекте, грамотно распределить ресурсы и разработать базовый план проекта.

Процесс адаптации — важный этап в работе над любым проектом, так как из-за уникальности разрабатываемого продукта каждый новый проект требует свой набор инструментов, компонентов и контрольных точек.

Менеджер проекта разрабатывает план управления выгодами проекта. И в процессе адаптации ему необходимо синхронизировать между собой основные бизнес-документы проекта — понять, нет ли расхождения между ними и бизнес-кейсом, который изначально представлялся руководству.

К основным бизнес-документам относят:

Прежде чем сформулировать бизнес-кейс, нужно провести оценку потребностей рынка. В неё будет входить первичная оценка бизнес-идеи, оценка бизнес-задач, потенциальных проблем и возможностей проекта.

Позволяют планировать параметры которые нельзя измерить и зафиксировать

Тесты | Курсовые | Практика запись закреплена

В методе Эриксона–Пенкера язык OCL используется для описания …

исключительных ситуаций

схемы базы данных

деловых правил

интерфейса пользователя

Метод мозгового штурма применяется …

для выработки множества вариантов решений

для выбора наилучших решений из имеющейся совокупности

для синтеза новых методов проектирования

Сущность агрегирования заключается …

в укрупнении блоков путем замены нескольких блоков системы одним

в построении единой модели системы

в соединении различных компонентов в единую систему

Модели на основе методики IDEF0 описывают ситуации …

«что нужно изменить»

«как есть»

«как должно быть»

Для слабоструктурированных задач математическую модель …

построить можно

можно построить, но только для некоторой части задач

построить нельзя

Методика IDEF0 применяется …

для функционального моделирования

для информационных потоков

для моделирования бизнес-процессов

Для сложной системы характерно свойство …

наличия большого числа элементов

робастности

отсутствия управления

неоднородности связей между элементами

эмерджентности

Для оценивания вероятности выполнения работ в установленный срок в методе PERT используется …

полином Лагранжа

метод наименьших квадратов

формула Пуассона

функция Лапласа

Методика IDEF3 используется для описания …

характеристик и параметров автоматизируемых функций

информационных потоков моделируемой системы

реляционных баз данных

логики и временных зависимостей моделируемых деловых процессов

В методике IDEF3 используются диаграммы …

протекания процесса

компонентов

переходов состояний объектов

Нормирование показателей делается для того, чтобы …

исключить ненужные показатели

устранить неоднородность и различия диапазонов изменения

упростить вычисления

Для изучения систем на различных уровнях детализации создается ее …описание

эшелонированное

послойное

стратифицированное

На IDEF0-диаграмме тоннель используется …

для добавления или исключения граничных стрелок на определенных диаграммах

для объединения нескольких блоков

для улучшения информативности функциональных описаний

Изучение деловых процессов является целью этапа …

разработки системы

системного анализа

системного проектирования

Метод Сэвиджа относится к … критериям

пессимистическим

оптимальным

оптимистическим

Состоянием системы называется …

степень соответствия ее поведения ожидаемому

совокупность значений наиболее существенных показателей

значение критерия, измеренного в по количественной шкале

Процесс декомпозиции есть …

представление системы в виде множества подсистем в целях ее изучения

процесс разрушения системы, вызываемый ее старением

расчленение реальной системы на компоненты для проведения работ по ее сопровождению

Наивысшей степенью интегрированности информационной системы в среду организации обладают …

системы управления знаниями

офисные информационные системы

управляющие системы

системы обработки транзакций

Имитационные модели по сравнению с аналитическими моделями во многих случаях позволяют …

не делать содержательного описания моделируемого объекта

найти решение с большей точностью

сократить сроки моделирования

снизить затраты на получение результата

Событийный алгоритм моделирования целесообразно применять, если …

требуется максимальная эффективность выполнения программной модели для проведения исследований

моделируются только процессы с дискретным временем

моделируются только процессы с непрерывным временем

строится модель производственных процессов в реальном времени

Для систем, показанных на рисунке, множество Парето (по критерию минимума Y1, максимума Y2) образует …

ребро BC хз

ребро CD

точка А

ребро AD

ребро АB

Сеть Петри представляет собой …

полный граф

двудольный граф

мультиграф

Генерация случайных чисел в GPSS осуществляется с помощью … встроенных генераторов

8

7

10

6

5

9

Имитационное моделирование применяется, если …

требуется обеспечить высокую точность результата

требуется сократить время получения конечного результата

отсутствует аналитическая модель системы

имеется достаточно детальное описание исследуемой системы

В систему управления потоками работ включается …

программное обеспечение

исполнитель, осуществляющий диспетчерские функции

механизм исполнения потока работ

Метод Дельфи позволяет …

сократить общее время экспертизы

снизить затраты на проведение экспертизы

улучшить сходимость мнений экспертов

Методология системного анализа …

основывается на теории систем

применяется для специального класса задач

носит междисциплинарный характер

носит универсальный характер

широко использует математический аппарат

Поведением системы называют.

набор значении показателей, которые устанавливаются при критических значениях окружающей среды

процесс изменения состояния системы во времени хз

совокупность реакций системы на допустимую совокупность управляющих воздействий

Установите верную последовательность проведения работ экспертизы: хз

формирование экспертной группы

разработка анкеты

сбор данных экспертизы

определение коэффициента согласованности

построение группового мнения

В имитационных моделях.

моделируется прохождение через исследуемую систему только одной заявки

имитируются только входные и выходные потоки заявок

используются физические свойства исследуемой системы

воспроизводятся процессы функционирования исследуемой системы с соблюдением логической и временной последовательности

Асинхронные и синхронные соединения в методике IDEF3 позволяют описать связь между

процессами связи с пользователями

алгоритмами передачи данных по каналам связи

моментами начала и окончания работ