тепловая нагрузка на горячее водоснабжение влияющие параметры объекта

Расчет количества тепловой энергии на горячее водоснабжение

Количество тепловой энергии, потребляемой системами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения здания, является необходимым показателем при определении тепловой эффективности зданий, проведении энергоаудита, деятельности энергосервисных организаций, сравнении фактического теплопотребления здания, измеренного теплосчетчиком, с требуемым исходя из фактических теплотехнических характеристик здания и степени автоматизации системы отопления и во многих других случаях. В этом номере редакция публикует пример расчета количества тепловой энергии на горячее водоснабжение жилого здания*.

Исходные данные

Порядок расчета

1. Средний расчетный за сутки отопительного периода объем потребления горячей воды в жилом здании Vhw определяют по формуле:

где g – средний за отопительный период расход воды одним пользователем (жителем), равный 105 л/сут. для жилых зданий с централизованным горячим водоснабжением и оборудованных устройствами стабилизации давления воды на минимальном уровне (регуляторы давления на вводе в здание, зонирование системы по высоте, установка квартирных регуляторов давления); для других потребителей – см. СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

mч – число пользователей (жителей), чел.

Vhw = 105 • 865 • 10 –3 = 91 м 3 /сут.

В случае проведения расчета для многоквартирного дома с учетом оснащенности квартир водосчетчиками из условия, что при квартирном учете происходит 40 %-е сокращение водопотребления, расчет потребления горячей воды будет производиться по формуле:

где Kуч – количество квартир, оснащенных водосчетчиками;

Kкв – количество квартир в заднии.

2. Среднечасовой за отопительный период расход тепловой энергии на горячее водоснабжение Qhw, кВт, определяют согласно СНиП 2.04.01–85*. Допускается определение среднечасового расхода Qhw по формуле:

где Vhw – средний расчетный за сутки отопительного периода объем потребления горячей воды в жилом здании, м 3 /сут.; определяют по формуле (1);

twc – температура холодной воды, °C, принимают twc = 5 °C;

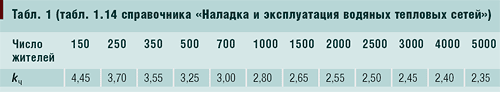

khl – коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения, принимают по табл. 1;

ρw – плотность воды, кг/л, ρw = 1 кг/л;

cw – удельная теплоемкость воды, Дж/ (кг • °C); cw = 4,2 Дж/ (кг • °C).

Как правильно определять нагрузку на горячее водоснабжение?

На протяжении всего 2004 г. в нашу организацию поступали заявки на разработку технических предложений по котельным для теплоснабжения жилых и общественных зданий, в которых нагрузки на горячее водоснабжение сильно отличались (в меньшую сторону) от тех, которые запрашивались ранее для идентичных потребителей. Это послужило поводом для анализа методик определения нагрузок на горячее водоснабжение (ГВС), которые приведены в действующих СНиПах, и возможных ошибок, возникающих при их применении на практике.

Табл. 1 (табл. 1.14 справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей»)

Внастоящее время порядок определения тепловых нагрузок на ГВС регламентируется нормативным документом СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», переизданный в 2000 г. со всеми изменениями и поправками. Методика определения расчетных расходов горячей воды (максимального секундного, максимального часового и среднего часового) и тепловых потоков (тепловой мощности) в течение часа при среднем и при максимальном водопотреблении в соответствии с разделом 3 СНиП 2.04.01–85* основывается на расчете соответствующих расходов через водоразборные приборы (или группы однотипных приборов с последующим усреднением) и определении вероятности их одновременного использования.

Все служебные таблицы с данными по различным удельным нормам расхода и т.п., приведенные в СНиПе, применяются только для расчета расхода через отдельные приборы и вероятности их действия. Они не применимы для определения расходов исходя из количества потребителей, путем умножения количества потребителей на удельный расход! Именно в этом заключается основная ошибка, допускаемая многими расчетчиками при определении тепловой нагрузки на ГВС. Должен заметить, что изложение методики расчета в 3-м разделе СНиП 2.04.01–85* не отличается простотой. Введение многочисленных надстрочных и подстрочных латинских индексов (образованных от соответствующих терминов в английском языке) еще больше затрудняет понимание смысла расчета.

Не совсем понятно, зачем это сделано в российском СНиПе, — ведь далеко не все владеют английским и с легкостью ассоциируют индекс «h» (от английского hot — горячий), индекс «c» (от английского cold — холодный) и «tot» (от английского total — итог) с соответствующими русскими понятиями. Для иллюстрации стандартной ошибки, встречающейся в расчетах потребности тепла и топлива, приведу простой пример. Необходимо определить нагрузку ГВС для 45-квартирного жилого дома при числе жителей 114 человек. Температура воды в подающем трубопроводе ГВС — 55°С, температура холодной воды в зимний период — 5°С. Для наглядности предположим, что в каждой квартире установлено по две однотипных водоразборных точки (мойка на кухне и умывальник в ванной).

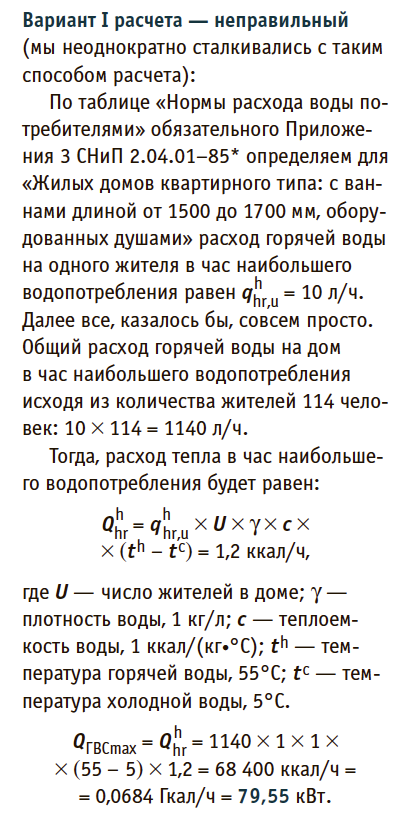

Вариант I расчета — неправильный (мы неоднократно сталкивались с таким способом расчета): По таблице «Нормы расхода воды потребителями» обязательного Приложения 3 СНиП 2.04.01–85* определяем для «Жилых домов квартирного типа: с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованных душами» расход горячей воды на одного жителя в час наибольшего водопотребления равен qh hr,u = 10 л/ч.

Вариант расчета II — в строгом соответствии с методикой СНиПа:

Расчет тепловой нагрузки на ГВС

ООО «Энергоэффективность и энергоаудит»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расчет тепловой нагрузки на ГВС

Наименование объекта: Салон красоты

Содержание:

Расчет тепловой нагрузки • Согласование в МОЭК

Расчет тепловой нагрузки на ГВС. Исходные данные

Настоящий расчет выполнен с целью определения фактической тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение нежилых помещений.

| Заказчик | Салон красоты |

| Адрес объекта | г. Москва |

| Договор теплоснабжения | есть |

| Этажность здания | одноэтажное |

| Этаж на котором расположены обследуемые помещения | 1 этаж |

| Высота этажа | 2,56 м. |

| Система отопления | – |

| Тип розлива | – |

| Температурный график | – |

| Расчетный температурный график для этажей на которых находятся помещения | – |

| ГВС | Централизованное |

| Расчетная температура внутреннего воздуха | – |

| Представленная техническая документация | 1. Копия договора теплоснабжения. 2. Копия планов помещений. 3. Копия выписки из технического паспорта БТИ на здание. 4. Копия экспликации помещений. 5. Копия справки БТИ о состоянии здания/помещения. 6. Справка о численности персонала. |

Расчет тепловой нагрузки на горячее водоснабжение

Вероятность действия санитарно-технических приборов

P = (q h hr,u x U) / (q h 0 x N x 3600) = (4 x 12) / (0,1 х 9 х 3600) =0,0148,

где: q h hr,u = 4 л – 1 рабочее место в смену;

U = 12 человек – количество персонала;

q h 0 = 0,1 л/с;

N = 9 – число санитарно-технических приборов с горячей водой.

Вероятность использования санитарно-технических приборов.

Phr = (3600 х P х q h 0) / q h 0,hr = (3600 х 0,0148 x 0,1) / 40 = 0,0888,

где: q h 0,hr = 40;

При Phr h u x U/ 1000 x T = 28,1 x 12/ 1000 x 24 = 0,01405 м 3 /час

Максимальный часовой расход воды.

qhr = 0,005 х q h 0,hr х аhr = 0,005 х 40 х 0,328 = 0,0656 м 3 /час

Тепловой поток.

а) в течении среднего часа

Q h T = 1,16 х q h T х (65 – t c ) + Q ht = 1,16 х 0,01405 х (65 – 5) + 0,048894 = 1,026774 кВт x 859,8 = 882,820 ккал /ч (0,00088282 Гкал/ч)

где: Q ht – доля потерь тепловой энергии в наружных тепловых сетях горячего водоснабжения оцениваются в размере 5% от средней часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения потребителя согласно методическим рекомендациям по определению тарифов и платы за услуги ГВС. Q ht = 1,16 х q h T х (65 – t c ) х 0,05 =1,16 х 0,01405 х (65 – 5) х 0,05=0,048894 кВт.

б) в течение часа максимального потребления

Q h hr = 1,16 х q h hr х (65 – t c ) + Q ht = 1,16 х 0,0656 х (65 – 5) + 0,228288 = 4,794048 кВт x 859,8 = 4121,9225 ккал /ч (0,00412192 Гкал/ч)

где: Q ht = 1,16 х q h hr х (65 – t c ) х 0,05 = 1,16 х 0,0656 х (65 – 5) х 0,05=0,228288 кВт.

где: gum h = 28,1 л/сутки

Так как в расчетной формуле Qh год не учитывается количество дней отключения горячего водоснабжения в год; температура холодной воды в летний период времени, коэффициент тепловых потерт Kт.п принимаем равным доле потерь тепловой энергии в наружных тепловых сетях горячего водоснабжения в размере 5% от годовой тепловой нагрузки.

Техническое заключение

В результате выполненных расчетов тепловой нагрузки на горячее водоснабжение нежилых помещений получены такие результаты:

Приложение. Правила установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок

Правила

установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок

(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610)

3. Максимальная тепловая нагрузка по видам теплового потребления определяется как:

максимальный часовой расход тепловой энергии в системе отопления и вентиляции при расчетной для проектирования систем отопления и вентиляции температуре наружного воздуха в отношении максимальной тепловой нагрузки отопления и вентиляции;

средний часовой расход тепловой энергии за сутки максимального водопотребления на цели приготовления горячей воды в отношении максимальной тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

максимальный часовой расход тепловой энергии в системе кондиционирования при температуре и влажности наружного воздуха принимаемых для проектирования систем кондиционирования (применяется при оборудовании объекта теплопотребления совмещенной системой воздушного отопления и кондиционирования воздуха, функционирующей в отопительном периоде) в отношении максимальной тепловой нагрузки системы кондиционирования приточного воздуха;

максимальный часовой расход тепловой энергии, используемой для осуществления технологических процессов в отношении максимальной тепловой нагрузки системы теплопотребления для целей технологии.

Величины максимальных тепловых нагрузок объектов теплопотребления, установленные в договоре энергоснабжения, применяются при условии соответствия требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил.

4. Установление или изменение (пересмотр) тепловых нагрузок осуществляется путем закрепления соответствующих величин в договоре энергоснабжения на основании заявки потребителя, поданной им в энергоснабжающую организацию в порядке, установленном настоящими Правилами.

Установленные в соответствии с настоящими Правилами тепловые нагрузки теплопотребляющих установок являются основанием для расчета ставки платы за тепловую мощность, устанавливаемой для теплоснабжающей организации при установлении двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность) и двухставочного тарифа на горячую воду.

5. Тепловые нагрузки устанавливаются по объекту теплопотребления в целом. В случае, если помещения в объекте теплопотребления принадлежат на праве собственности или ином законном основании разным лицам, распределение тепловых нагрузок объекта теплопотребления по договорам энергоснабжения осуществляется путем применения методов определения нагрузки, указанных в пункте 11 настоящих Правил, с учетом долей в праве собственности на общее имущество.

6. Увеличение тепловой нагрузки потребителей сверх присоединенной мощности объекта теплопотребления, определяемой как суммарная проектная максимальная тепловая нагрузка всех систем теплопотребления объекта теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям (источнику тепловой энергии) теплоснабжающей организации, осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83.

II. Установление тепловых нагрузок

7. В случае подготовки энергоснабжающей организацией предложений об установлении двухставочного тарифа указанная организация обязана уведомить всех потребителей, в договорах с которыми отсутствуют сведения о тепловых нагрузках, о необходимости подачи заявки на установление тепловых нагрузок в течение 45 дней с даты получения уведомления. При этом энергоснабжающая организация вправе проверить данные, указанные потребителем в заявке, путем применения методов установления тепловых нагрузок, указанных в пункте 11 настоящих Правил.

В случае, если в установленный срок от потребителя не поступит заявка на установление тепловых нагрузок, энергоснабжающая организация вправе для целей подачи заявки в тарифные органы самостоятельно определить тепловые нагрузки на основании имеющихся в ее распоряжении данных о величине тепловых нагрузок объектов теплопотребления в порядке, установленном в пункте 11 настоящих Правил, и использовать их при расчетах по договору энергоснабжения.

8. Тепловые нагрузки устанавливаются по каждому объекту теплопотребления, указанному в договоре энергоснабжения, раздельно по видам теплопотребления и теплоносителя.

9. В зависимости от целей использования тепла в теплопотребляющих установках потребителя тепловая нагрузка устанавливается для следующих систем теплопотребления:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЧАСОВЫХ НАГРУЗОК ОТОПЛЕНИЯ, ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (методика МДК 4-05.2004)

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ

1.1. Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует принимать по типовым или индивидуальным проектам зданий.

В случае отличия принятого в проекте значения расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления от действующего нормативного значения для конкретной местности, необходимо произвести пересчет приведенной в проекте расчетной часовой тепловой нагрузки отапливаемого здания по формуле:

| (3.1) |

где Qo max — расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания, Гкал/ч;

Qo max пр — то же, по типовому или индивидуальному проекту, Гкал/ч;

tj — расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С; принимается в соответствии с таблицей 1;

to.пр — то же, по типовому или индивидуальному проекту, °С.

Таблица 1. Расчетная температура воздуха в отапливаемых зданиях

| Наименование здания | Расчетная температура воздуха в здании tj, °С |

| Жилое здание | 18 |

| Гостиница, общежитие, административное здание | 18-20 |

| Детский сад, ясли, поликлиника, амбулатория, диспансер, больница | 20 |

| Высшее, среднее специальное учебное заведение, школа, школа-интернат, предприятие общественного питания, клуб | 16 |

| Театр, магазин, пожарное депо | 15 |

| Кинотеатр | 14 |

| Гараж | 10 |

| Баня | 25 |

1.2. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям:

| (3.2) |

V — объем здания по наружному обмеру, м 3 ;

Kи.р — расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Таблица 2. Поправочный коэффициент a для жилых зданий

| Расчетная температура наружного воздуха to, °C | ±0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |

| a | 2,05 | 1,67 | 1,45 | 1,29 | 1,17 | 1,08 | 1,00 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,8 |

Таблица 3. Удельная отопительная характеристика жилых зданий

| Наружный строительный объем V, м 3 | Удельная отопительная характеристика qo, ккал/м 3 ч °С | |

| постройка до 1958 г. | постройка после 1958 г. | |

| 1 | 2 | 3 |

| 100 | 0,74 | 0,92 |

| 200 | 0,66 | 0,82 |

| 300 | 0,62 | 0,78 |

| 400 | 0,60 | 0,74 |

| 500 | 0,58 | 0,71 |

| 600 | 0,56 | 0,69 |

| 700 | 0,54 | 0,68 |

| 800 | 0,53 | 0,67 |

| 900 | 0,52 | 0,66 |

| 1000 | 0,51 | 0,65 |

| 1100 | 0,50 | 0,62 |

| 1200 | 0,49 | 0,60 |

| 1300 | 0,48 | 0,59 |

| 1400 | 0,47 | 0,58 |

| 1500 | 0,47 | 0,57 |

| 1700 | 0,46 | 0,55 |

| 2000 | 0,45 | 0,53 |

| 2500 | 0,44 | 0,52 |

| 3000 | 0,43 | 0,50 |

| 3500 | 0,42 | 0,48 |

| 4000 | 0,40 | 0,47 |

| 4500 | 0,39 | 0,46 |

| 5000 | 0,38 | 0,45 |

| 6000 | 0,37 | 0,43 |

| 7000 | 0,36 | 0,42 |

| 8000 | 0,35 | 0,41 |

| 9000 | 0,34 | 0,40 |

| 10000 | 0,33 | 0,39 |

| 11000 | 0,32 | 0,38 |

| 12000 | 0,31 | 0,38 |

| 13000 | 0,30 | 0,37 |

| 14000 | 0,30 | 0,37 |

| 15000 | 0,29 | 0,37 |

| 20000 | 0,28 | 0,37 |

| 25000 | 0,28 | 0,37 |

| 30000 | 0,28 | 0,36 |

| 35000 | 0,28 | 0,35 |

| 40000 | 0,27 | 0,35 |

| 45000 | 0,27 | 0,34 |

| 50000 | 0,26 | 0,34 |

Таблица 3а. Удельная отопительная характеристика зданий, построенных до 1930 г.

Таблица 4. Удельная тепловая характеристика административных, лечебных и культурно-просветительных зданий, детских учреждений

| Наименование зданий | Объем зданий V, м 3 | Удельные тепловые характеристики | |

| для отопления qo, ккал/м 3 ч °С | для вентиляции qv, ккал/м 3 ч °С | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Административные здания, конторы | до 5000 | 0,43 | 0,09 |

| до 10000 | 0,38 | 0,08 | |

| до 15000 | 0,35 | 0,07 | |

| более 15000 | 0,32 | 0,18 | |

| Клубы | до 5000 | 0,37 | 0,25 |

| до 10000 | 0,33 | 0,23 | |

| более 10000 | 0,30 | 0,20 | |

| Кинотеатры | до 5000 | 0,36 | 0,43 |

| до 10000 | 0,32 | 0,39 | |

| более 10000 | 0,30 | 0,38 | |

| Театры | до 10000 | 0,29 | 0,41 |

| до 15000 | 0,27 | 0,40 | |

| до 20000 | 0,22 | 0,38 | |

| до 30000 | 0,20 | 0,36 | |

| более 30000 | 0,18 | 0,31 | |

| Магазины | до 5000 | 0,38 | — |

| до 10000 | 0,33 | 0,08 | |

| более 10000 | 0,31 | 0,27 | |

| Детские сады и ясли | до 5000 | 0,38 | 0,11 |

| более 5000 | 0,34 | 0,10 | |

| Школы и высшие учебные заведения | до 5000 | 0,39 | 0,09 |

| до 10000 | 0,35 | 0,08 | |

| более 10000 | 0,33 | 0,07 | |

| Больницы | до 5000 | 0,40 | 0,29 |

| до 10000 | 0,36 | 0,28 | |

| до 15000 | 0,32 | 0,26 | |

| более 15000 | 0,30 | 0,25 | |

| Бани | до 5000 | 0,28 | 1,00 |

| до 10000 | 0,25 | 0,95 | |

| более 10000 | 0,23 | 0,90 | |

| Прачечные | до 5000 | 0,38 | 0,80 |

| до 10000 | 0,33 | 0,78 | |

| более 10000 | 0,31 | 0,75 | |

| Предприятия общественного питания, столовые, фабрики-кухни | до 5000 | 0,35 | 0,70 |

| до 10000 | 0,33 | 0,65 | |

| более 10000 | 0,30 | 0,60 | |

| Лаборатории | до 5000 | 0,37 | 1,00 |

| до 10000 | 0,35 | 0,95 | |

| более 10000 | 0,33 | 0,90 | |

| Пожарные депо | до 2000 | 0,48 | 0,14 |

| до 5000 | 0,46 | 0,09 | |

| более 5000 | 0,45 | 0,09 | |

| Гаражи | до 2000 | 0,70 | — |

| до 3000 | 0,60 | — | |

| до 5000 | 0,55 | 0,70 | |

| более 5000 | 0,50 | 0,65 | |

При наличии в здании отапливаемого подвала к полученному объему отапливаемого здания необходимо добавить 40% объема этого подвала. Строительный объем подземной части здания (подвал, цокольный этаж) определяется как произведение площади горизонтального сечения здания на уровне его I этажа на высоту подвала (цокольного этажа).

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р определяется по формуле:

| (3.3) |

где g — ускорение свободного падения, м/с 2 ;

L — свободная высота здания, м;

w0 — расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99 [1].

Вводить в расчет расчетной часовой тепловой нагрузки отопления здания так называемую поправку на воздействие ветра не требуется, т.к. эта величина уже учтена в формуле (3.3).

В местностях, где расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления to 3 ч °С, при отсутствии в табл.3 и 4 соответствующего его строительному объему значения qo, можно определить по формуле:

где a = 1,6 ккал/м 2,83 ч °С; n = 6 — для зданий строительства до 1958 г.;

a = 1,3 ккал/м 2,875 ч °С; n = 8 — для зданий строительства после 1958 г.

1.4. В случае если часть жилого здания занята общественным учреждением (контора, магазин, аптека, приемный пункт прачечной и т.д.), расчетная часовая тепловая нагрузка отопления должна быть определена по проекту. Если расчетная часовая тепловая нагрузка в проекте указана только в целом по зданию, или определена по укрупненным показателям, тепловую нагрузку отдельных помещений можно определить по площади поверхности теплообмена установленных нагревательных приборов, используя общее уравнение, описывающее их теплоотдачу:

где k — коэффициент теплопередачи нагревательного прибора, ккал/м 3 ч °С;

F — площадь поверхности теплообмена нагревательного прибора, м 2 ;

Dt — температурный напор нагревательного прибора, °С, определяемый как разность средней температуры нагревательного прибора конвективно-излучающего действия и температуры воздуха в отапливаемом здании.

Методика определения расчетной часовой тепловой нагрузки отопления по поверхности установленных нагревательных приборов систем отопления приведена в [10].

1.5. При подключении полотенцесушителей к системе отопления расчетную часовую тепловую нагрузку этих отопительных приборов можно определить как теплоотдачу неизолированных труб в помещении с расчетной температурой воздуха tj = 25 °С по методике, приведенной в [10].

1.6. При отсутствии проектных данных и определении расчетной часовой тепловой нагрузки отопления производственных, общественных, сельскохозяйственных и других нетиповых зданий (гаражей, подземных отапливаемых переходов, бассейнов, магазинов, киосков, аптек и т.д.) по укрупненным показателям, уточнение значений этой нагрузки следует производить по площади поверхности теплообмена установленных нагревательных приборов систем отопления в соответствии с методикой, приведенной в [10]. Исходная информация для расчетов выявляется представителем теплоснабжающей организации в присутствии представителя абонента с составлением соответствующего акта.

1.7. Расход тепловой энергии на технологические нужды теплиц и оранжерей, Гкал/ч, определяется из выражения:

| (3.6) |

где Qcxi — расход тепловой энергии на i-e технологические операции, Гкал/ч;

n — количество технологических операций.

где Qтп и Qв — тепловые потери через ограждающие конструкции и при воздухообмене, Гкал/ч;

Qпол + Qпроп — расход тепловой энергии на нагрев поливочной воды и пропарку почвы, Гкал/ч;

1,05 — коэффициент, учитывающий расход тепловой энергии на отопление бытовых помещений.

1.7.1. Потери теплоты через ограждающие конструкции, Гкал/ч, можно определить по формуле:

где F — площадь поверхности ограждающей конструкции, м 2 ;

K — коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, ккал/м 2 ч °С; для одинарного остекления можно принимать K = 5,5, однослойного пленочного ограждения K = 7,0 ккал/м 2 ч °С;

tj и to — технологическая температура в помещении и расчетная наружного воздуха для проектирования соответствующего сельскохозяйственного объекта, °С.

1.7.2. Тепловые потери при воздухообмене для оранжерей со стеклянными покрытиями, Гкал/ч, определяются по формуле:

где Fинв — инвентарная площадь оранжереи, м 2 ;

S — коэффициент объема, представляющий собой соотношение объема оранжереи и ее инвентарной площади, м; может быть принят в пределах от 0,24 до 0,5 для малых оранжерей и 3 и более м — для ангарных.

Тепловые потери при воздухообмене для оранжерей с пленочным покрытием, Гкал/ч, определяются по формуле:

1.7.3. Расход тепловой энергии на нагрев поливочной воды, Гкал/ч, определяется из выражения:

| (3.10) |

где Fполз — полезная площадь оранжереи, м 2 ;

n — продолжительность полива, ч.

1.7.4. Расход тепловой энергии на пропарку почвы, Гкал/ч, определяется из выражения:

| (3.11) |

2. Приточная вентиляция

2.1. При наличии типового или индивидуального проектов здания и соответствии установленного оборудования системы приточной вентиляции проекту расчетную часовую тепловую нагрузку вентиляции можно принять по проекту с учетом различия значений расчетной температуры наружного воздуха для проектирования вентиляции, принятого в проекте, и действующим нормативным значением для местности, где расположено рассматриваемое здание.

Пересчет производится по формуле, аналогичной формуле (3.1):

| (3.1а) |

где Qв.р — расчетная часовая нагрузка приточной вентиляции, Гкал/ч;

Qв.пр — то же, по проекту, Гкал/ч;

tv.пр — расчетная температура наружного воздуха, при которой определена тепловая нагрузка приточной вентиляции в проекте, °С;

tv — расчетная температура наружного воздуха для проектирования приточной вентиляции в местности, где расположено здание, °С; принимается по указаниям СНиП 23-01-99 [1].

2.2. При отсутствии проектов или несоответствии установленного оборудования проекту расчетная часовая тепловая нагрузка приточной вентиляции должна быть определена по характеристикам оборудования, установленного в действительности, в соответствии с общей формулой, описывающей теплоотдачу калориферных установок:

где L — объемный расход нагреваемого воздуха, м 3 /ч;

r — плотность нагреваемого воздуха, кг/м 3 ;

c — теплоемкость нагреваемого воздуха, ккал/кг;

t2 и t1 — расчетные значения температуры воздуха на входе и выходе калориферной установки, °С.

Методика определения расчетной часовой тепловой нагрузки приточных калориферных установок изложена в [10].

Допустимо определять расчетную часовую тепловую нагрузку приточной вентиляции общественных зданий по укрупненным показателям согласно формуле:

где qv — удельная тепловая вентиляционная характеристика здания, зависящая от назначения и строительного объема вентилируемого здания, ккал/м 3 ч °С; можно принимать по таблице 4.

3. Горячее водоснабжение

3.1. Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии Qhm, Гкал/ч, в отопительный период определяется по формуле:

| (3.13) |

где a — норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; должна быть утверждена местным органом самоуправления; при отсутствии утвержденных норм принимается по таблице Приложения 3 (обязательного) СНиП 2.04.01-85 [3];

N — количество единиц измерения, отнесенное к суткам, — количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;

tc — температура водопроводной воды в отопительный период, °С; при отсутствии достоверной информации принимается tc = 5 °С;

T — продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения абонента в сутки, ч;

Qт.п — тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч.

3.2. Среднюю часовую тепловую нагрузку горячего водоснабжения в неотопительный период, Гкал, можно определить из выражения:

| (3.13а) |

где Qhm — средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч;

b — коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в отопительный период; если значение b не утверждено органом местного самоуправления, b принимается равным 0,8 для жилищно-коммунального сектора городов средней полосы России, 1,2-1,5 — для курортных, южных городов и населенных пунктов, для предприятий — 1,0;

ths, th — температура горячей воды в неотопительный и отопительный период, °С;

tcs, tc — температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный период, °С; при отсутствии достоверных сведений принимается tcs = 15 °С, tc = 5 °С.

3.3. Тепловые потери трубопроводами системы горячего водоснабжения могут быть определены по формуле:

| (3.14) |

где Ki — коэффициент теплопередачи участка неизолированного трубопровода, ккал/м 2 ч °С; можно принимать Ki = 10 ккал/м 2 ч °С;

di и li — диаметр трубопровода на участке и его длина, м;

tн и tк — температура горячей воды в начале и конце расчетного участка трубопровода, °С;

tокр — температура окружающей среды,°С; принимать по виду прокладки трубопроводов:

— в бороздах, вертикальных каналах, коммуникационных шахтах сантехкабин tокр = 23 °С;

— в ванных комнатах tокр = 25 °С;

— в кухнях и туалетах tокр = 21 °С;

— на лестничных клетках tокр = 16 °С;

— в каналах подземной прокладки наружной сети горячего водоснабжения tокр = tгр;

— в неотапливаемых подвалах tокр = 5 °С;

h — коэффициент полезного действия тепловой изоляции трубопроводов; принимается для трубопроводов диаметром до 32 мм h = 0,6; 40-70 мм h = 0,74; 80-200 мм h = 0,81.

Таблица 5. Удельные тепловые потери трубопроводов систем горячего водоснабжения (по месту и способу прокладки)

| Место и способ прокладки | Тепловые потери трубопровода, ккал/чм, при условном диаметре, мм | ||||||

| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Главный подающий стояк в штрабе или коммуникационной шахте, изолирован | — | — | — | — | 17,0 21,8 | 19,1 24,5 | 23,4 30,0 |

| Стояк без полотенцесушителей, изолированный, в шахте сантехкабины, борозде или коммуникационной шахте | 9,70 12,8 | 10,8 14,2 | 11,9 15,7 | 13,5 17,8 | — | — | — |

| То же, с полотенцесушителями | — | 17,8 23,4 | 20,7 27,3 | 25,3 33,3 | — | — | — |

| Стояк неизолированный в шахте сантехкабины, борозде или коммуникационной шахте или открыто в ванной, кухне | 20,7 27,3 | 25,5 35,6 | 30,2 39,8 | 37,8 49,8 | — | — | — |

| Распределительные изолированные трубопроводы (подающие): | |||||||

| в подвале, на лестничной клетке | 13,5 16,6 | 15,0 13,4 | 16,5 20,3 | 18,8 23,1 | 20,8 25,6 | 23,4 26,8 | 26,8 36,2 |

| на холодном чердаке | 16,6 19,7 | 18,5 21,9 | 20,3 24,1 | 23,2 27,5 | 25,6 30,4 | 28,8 34,2 | 35,2 41,8 |

| на теплом чердаке | 11,6 14,7 | 13,0 16,5 | 14,3 18,1 | 16,3 20,6 | 17,9 22,7 | 20,2 25,6 | 24,6 31,2 |

| Циркуляционные трубопроводы изолированные: | |||||||

| в подвале | 10,9 14,0 | 12,1 15,6 | 13,3 17,1 | 15,1 19,4 | 16,7 21,5 | 18,8 24,2 | 23,0 29,6 |

| на теплом чердаке | 9,0 12,0 | 10,0 13,4 | 11,0 14,8 | 12,6 16,9 | 13,8 18,6 | 15,6 21,0 | 19,1 25,7 |

| на холодном чердаке | 14,0 17,1 | 15,6 19,1 | 17,1 20,9 | 19,4 23,7 | 21,5 23,7 | 24,2 29,6 | 29,6 36,2 |

| Циркуляционные трубопроводы неизолированные: | |||||||

| в квартирах | 20,0 26,9 | 24,6 33,1 | 29,2 39,3 | 36,6 49,2 | 43,0 57,8 | 52,0 69,9 | 72,0 96,8 |

| на лестничной клетке | 23,5 30,4 | 28,9 37,4 | 34,2 44,2 | 42,8 55,4 | 50,3 65,1 | 60,8 78,7 | 84,5 109,4 |

| Циркуляционные стояки в штрабе сантехнической кабины или ванной: | |||||||

| изолированные | 9,4 12,9 | 10,3 14,1 | 11,7 16,0 | 12,9 17,7 | 14,6 20,0 | 17,8 24,4 | |

| неизолированные | 23,0 31,5 | 27,1 31,5 | 34,0 46,6 | 40,0 54,8 | 48,3 66,2 | 67,2 92,1 | |

Примечание. В числителе — удельные тепловые потери трубопроводов систем горячего водоснабжения без непосредственного водоразбора в системах теплоснабжения, в знаменателе — с непосредственным водоразбором.

Таблица 6. Удельные тепловые потери трубопроводов систем горячего водоснабжения (по перепаду температуры)

| Перепад температуры, °С | Тепловые потери трубопровода, ккал/ч м, при условном диаметре, мм | |||||||||||

| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 30 | 22,0 | 28,0 | 35,0 | 44,0 | 48,0 | 54,0 | 68,0 | 80,0 | 97,0 | 119,0 | 143,0 | 173,0 |

| 32 | 23,0 | 30,0 | 37,0 | 47,0 | 50,0 | 58,0 | 73,0 | 85,0 | 103,0 | 127,0 | 152,0 | 185,0 |

| 34 | 25,0 | 32,0 | 39,0 | 50,0 | 53,0 | 61,0 | 77,0 | 91,0 | 110,0 | 135,0 | 162,0 | 196,0 |

| 36 | 26,0 | 33,0 | 42,0 | 53,0 | 56,0 | 65,0 | 82,0 | 95,0 | 116,0 | 143,0 | 171,0 | 208,0 |

| 38 | 28,0 | 35,0 | 44,0 | 56,0 | 60,0 | 68,0 | 86,0 | 102,0 | 123,0 | 151,0 | 181,0 | 219,0 |

| 40 | 29,0 | 37,0 | 46,0 | 59,0 | 63,0 | 72,0 | 91,0 | 107,0 | 129,0 | 159,0 | 190,0 | 231,0 |

| 42 | 31,0 | 39,0 | 49,0 | 63,0 | 67,0 | 76,0 | 97,0 | 114,0 | 137,0 | 169,0 | 202,0 | 242,0 |

| 44 | 33,0 | 42,0 | 52,0 | 66,0 | 71,0 | 81,0 | 103,0 | 121,0 | 145,0 | 179,0 | 214,0 | 254,0 |

| 46 | 34,0 | 44,0 | 54,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 108,0 | 127,0 | 154,0 | 189,0 | 226,0 | 265,0 |

| 48 | 36,0 | 46,0 | 57,0 | 73,0 | 79,0 | 90,0 | 114,0 | 134,0 | 162,0 | 199,0 | 238,0 | 277,0 |

| 50 | 38,0 | 48,0 | 60,0 | 77,0 | 83,0 | 94,0 | 120,0 | 140,0 | 170,0 | 209,0 | 250,0 | 288,0 |

| 52 | 40,0 | 51,0 | 63,0 | 81,0 | 87,0 | 99,0 | 126,0 | 147,0 | 179,0 | 220,0 | 263,0 | 300,0 |

| 54 | 42,0 | 53,0 | 66,0 | 85,0 | 91,0 | 104,0 | 132,0 | 155,0 | 188,0 | 230,0 | 276,0 | 312,0 |

| 56 | 44,0 | 56,0 | 70,0 | 88,0 | 95,0 | 108,0 | 139,0 | 162,0 | 197,0 | 241,0 | 289,0 | 323,0 |

| 58 | 46,0 | 58,0 | 73,0 | 92,0 | 99,0 | 113,0 | 145,0 | 170,0 | 206,0 | 252,0 | 302,0 | 335,0 |

| 60 | 48,0 | 61,0 | 76,0 | 96,0 | 104,0 | 113,0 | 151,0 | 177,0 | 215,0 | 263,0 | 315,0 | 347,0 |

Примечание. При перепаде температуры горячей воды, отличном от приведенных его значений, удельные тепловые потери следует определять интерполяцией.

3.4. При отсутствии исходной информации, необходимой для расчета тепловых потерь трубопроводами горячего водоснабжения, тепловые потери, Гкал/ч, можно определять, применяя специальный коэффициент Kт.п, учитывающий тепловые потери этих трубопроводов, по выражению:

Тепловой поток на горячее водоснабжение с учетом тепловых потерь можно определить из выражения:

Для определения значений коэффициента Kт.п можно пользоваться таблицей 7.

Таблица 7. Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения

| Система горячего водоснабжения | Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения | |

| с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения | |

| с изолированными стояками | ||

| с полотенцесушителями | 0,25 | 0,2 |

| без полотенцесушителей | 0,15 | 0,1 |

| с неизолированными стояками | ||

| с полотенцесушителями | 0,35 | 0,3 |

| без полотенцесушителей | 0,25 | 0,2 |

РАСЧЕТНЫЕ ВЕСОВЫЕ НАГРУЗКИ (РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)

4.1. Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды), т/ч, определяется по формуле:

где go max — расчетный удельный расход теплоносителя на отопление, т/Гкал;

Qo max — расчетный тепловой поток на отопление, Гкал/ч.

В свою очередь, расчетный удельный расход теплоносителя на отопление определяется в зависимости от расчетного перепада (разности) температуры в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на тепловом пункте потребителя тепловой энергии по формуле:

| (3.18) |

где t1 и t2 — значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С.

4.2. Значения расчетного удельного расхода теплоносителя на отопление при подсоединении системы отопления к трубопроводам тепловой сети по зависимой схеме можно принимать по таблице:

| Расчетная разность температуры теплоносителя, °С t1p – t2p = Dtp | 95-70=25 | 105-70=35 | 120-70=50 | 130-70=60 | 150-70=80 |

| Удельный расход теплоносителя, т/Гкал gот.р | 40,0 (9,55) | 28,57 (6,82) | 20,0 (4,78) | 16,67 (3,98) | 12,5 (2,99) |

4.3. При подсоединении систем отопления к тепловой сети по независимой схеме (при помощи теплообменника) расчетную температуру теплоносителя в обратном трубопроводе теплообменника (I контур) следует принимать на 5-10 °С выше расчетной температуры теплоносителя в обратном трубопроводе отопительных систем, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме, т.е. в этих случаях расчетный удельный расход теплоносителя соответственно увеличится: при расчетной разности Dto = 150-80=70 °С gот.р = 14,29 т/Гкал.

5. Приточная вентиляция

5.1. Расчетный расход теплоносителя на приточную вентиляцию можно с достаточной точностью определять по формуле:

| (3.18а) |

где Qv max — расчетная тепловая нагрузка приточной вентиляции, Гкал/ч;

t1 и t2 — значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, принятому в системе теплоснабжения, при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования вентиляции, °С.

6. Горячее водоснабжение

6.1. Системы теплопотребления с непосредственным водоразбором на горячее водоснабжение.

6.1.1. Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение, т/ч, для отопительного периода определяется по формуле:

| (3.18б) |

где τh и τc — температура горячей воды, поступающей на горячее водоснабжение, и холодной, °С; значение th принимается равным 60 °С, значение tc принимается для отопительного периода 5 °С, для неотопительного — равным 15 °С (при отсутствии достоверных сведений).

6.1.2. Расчетный расход теплоносителя на горячее водоснабжение, т/ч, для неотопительного периода определяется по формуле (3.18б) с введением коэффициента b (п.3.2).

6.2. Системы теплопотребления без непосредственного водоразбора на горячее водоснабжение

6.2.1. Параллельная схема подключения теплообменников горячего водоснабжения.

Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение, т/ч, для отопительного периода определяется по формуле:

| (3.19) |

где τ1 ‘ и τ3 ‘ — температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и в обратном трубопроводе теплообменника в точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, °С; при отсутствии проекта допускается принимать равной 30 °С.

6.2.2. Двухступенчатая схема подключения теплообменников горячего водоснабжения.

Расчетный расход теплоносителя на горячее водоснабжение, т/ч, для отопительного периода определяется по формуле:

| (3.20) |

где τ2 ‘ — температура теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления в точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, °С;

df — недогрев водопроводной воды в I ступени водонагревательной установки до температуры теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления в точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, °С; можно принимать df = 10 °C — для полностью автоматизированного теплового пункта и df = 5 °С — для тепловых пунктов без регуляторов постоянства расхода теплоносителя на отопление.