увеличение параметров передней поверхности роговицы

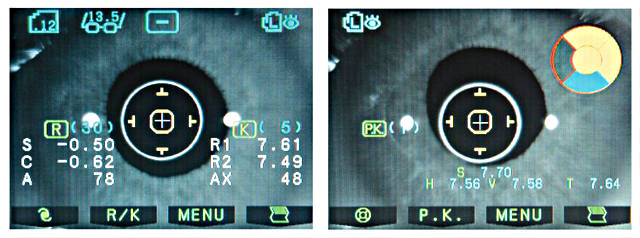

Кератометрия

Современная медицина требует от врача глубоких познаний в самых разных областях, подчас неожиданных и, казалось бы, не имеющих никакого отношения к лечению болезней. Так, офтальмологию невозможно представить себе без досконального знания оптики – одного из разделов физики, посвященного изучению и измерению преломления (рефракции), отражения и поглощения света в прозрачных средах.

И сегодня ни один офтальмолог, конечно, не разделяет известного полушутливого суждения Г.Гельмгольца о том, что Бог оказался, дескать, плохим оптиком и орган зрения человека можно было бы сконструировать значительно удачней. Да, мы не обладаем ночным видением в тепловом инфракрасном спектре и не можем прочитать газету на километровом расстоянии, но эволюция и не стремилась к столь узкой специализации. На самом деле человеческий глаз должен обеспечивать визуальную адаптацию в максимально широком диапазоне условий, и он не просто справляется с этой задачей, – он поставляет человеку до 90% информации об окружающем мире. Но только при условии, что «прозрачные среды» остаются идеально прозрачными, тончайшая внутриглазная биомеханика сохраняет природную подвижность и чувствительность, а каждый элемент имеет те размеры и форму, которые должен иметь.

Любое, даже незначительное отклонение от естественных параметров может серьезно нарушить зрительные функции и послужить поводом для лечения у офтальмолога. А любое лечение, в свою очередь, начинается с обследования и, если это офтальмология, с измерения основных оптических характеристик.

Так, существует ряд ситуаций, когда ключевое значение приобретает кривизна роговицы. Как известно, роговая оболочка глаза представляет собой круглый прозрачный «иллюминатор» в плотной наружной склере, расположенный перед зрачком, прикрывающий его от внешних опасностей и выполняющий роль первой линзы на пути светового потока к сетчатке.

Если поверхность роговицы слишком выпукла или, наоборот, плоска, неравномерна или не отцентрована, – рефракция будет неправильной даже при идеальном состоянии всех остальных элементов глазной оптики.

Точное измерение кривизны передней «стенки» роговой оболочки носит название кератометрия. Такое исследование назначается в следующих случаях:

Результаты измерений кривизны могут быть выражены в миллиметрах (радиус кривизны) и/или диоптриях (оптическая сила).

Методика проведения

Современным стандартом, который, по всей видимости, также вскоре будет вытеснен более совершенными методами (напр., компьютерной кератотопографией), пока остается использование специального прибора-кератометра. Процедура измерения совершенно безболезненна и бесконтактна; она основана на отражении четырех ключевых точек роговицы в специальном зеркале аппарата. Разрешающая способность инструментальной кератометрии существенно выше, чем ручной; кроме того, исключаются «бумажные» вычисления, поскольку кератометр выдает результат уже с учетом прошитой в него формулы R=2dI/O, где R – искомый радиус кривизны роговичной поверхности, О – размер роговой оболочки; I – размер отраженной роговицы по четырем точкам и d – дистанция от роговицы до отражающей поверхности кератометра.

Существует несколько модификаций метода аппаратной кератометрии. Так, в методике Жаваля-Шиотца кератометром предъявляется определенное изображение, расположенное на фиксированной дистанции от глаза. Замеры производятся в двух различных положениях аппарата. Вычисляется не только кривизна роговичной поверхности, но и взаиморасположение светопроницаемых сред глазного яблока.

Методика Шайнера предполагает два симметричных отверстия одинакового диаметра, пропускающие световой поток через окуляр при фиксированном положении аппарата. Результаты кератометрии по Шайнеру являются более точными, чем в методе Жаваля-Шиотца.

В методике известной офтальмологической фирмы Bausch & Lomb также используется диск Шайнера с четырьмя светопропускающими отверстиями, через которые проходят отраженные роговицей лучи. Два отверстия, – называемых фотографическим термином «апертура» («скважина»), – служат для выявления и оценки степени астигматизма, два других, вертикальное и горизонтальное, выполняют роль т.н. «удвоителей призмы». Расчетная формула в данном методе выглядит так: (n’ – n) / R, где n’=1,3375 (фактическая рефракция роговой оболочки составляет 1,376).

В уже устаревшем и не применяющемся классическом, традиционном варианте кератометрия может быть произведена вручную, – при помощи специальной линейки, которую приближают вплотную к глазу (второй глаз при этом должен быть закрыт). С миллиметровой точностью промеряется, в частности, расстояние между височным и назальным (со стороны носа) краями роговой оболочки. Метод ручной кератометрии, безусловно, устарел и не обеспечивает необходимой на сегодняшний день точности результатов.

Расшифровка результатов кератометрии

Сами по себе числа, даже если досконально изучить алгоритмы расчета, мало что скажут пациенту. Гораздо важнее абсолютных значений то, почему у данного пациента, при его индивидуальном анамнезе и динамике зрительных функций, оказалась именно такая кривизна роговицы, о чем это может свидетельствовать и что означает в прогностическом плане. Поэтому интерпретация результатов кератометрии относится, конечно, к исключительной компетенции врача-офтальмолога, и только им могут делаться какие-либо выводы о состоянии зрительной системы.

Так, при диагностике кератоконуса (который с определенной стадии виден, как говорится, невооруженным глазом), если необходимы уточняющие данные, посредством кератометрии исследуют численные параметры косых осей астигматизма. Кератоконусный миопический астигматизм, как правило, довольно сложен с оптической точки зрения, и если рефракция по одной из осей превышает 46 диоптрий, это рассматривается как облигатный (обязательный) диагностический критерий в пользу кератоконуса. После операции по коррекции рефракционной аномалии в виде близорукости (миопии) результаты кератометрии обычно менее 40 дптр.

Кератометрические показатели анализируются в контексте с прочими диагностическими данными, напр., с результатами пахиметрии (промер толщины роговичного слоя) или упомянутой выше кератотопографии (детальная трехмерная «карта» поверхности роговицы).

Для получения максимально точного и информативного результата кератометрия требует соблюдения методологии и учета ряда параметров, – в частности, пропорции между полученным коэффициентом и линейным размером т.н. передне-задней оси глазного яблока (главная оптическая ось, продольная «длина» глаза). Нарушения нормального соотношения между кривизной роговицы и линейным размером глаза неизбежно приводят к близорукости или дальнозоркости. К счастью, в большинстве случаев необходимую пропорцию можно достаточно легко (для пациента) восстановить применением современных высокотехнологичных процедур – в первую очередь, эксимер-лазерной коррекции зрения.

Стоимость исследования

Цена кератометрии в нашем офтальмологическом центре составляет 500 рублей. Кроме того, доступны и другие методы диагностики заболеваний роговицы: пахиметрия, кератотопография и оптическая когерентная томография (ОКТ), которая дает исчерпывающую информацию о состоянии роговой оболочки.

Патологии роговицы: причины, симптомы, лечение

Роговой оболочкой, или роговицей, называют переднюю выпуклую прозрачную часть глаза, обеспечивающую светопреломление. Для безошибочного выполнения своих функций она должна быть прозрачной. Поэтому любые повреждения, вызывающие помутнение роговицы, существенно ослабляют зрение.

Что называют патологиями роговицы?

Патологии роговицы, которые составляют четвертую часть всех заболеваний глаз, являются основными причинами снижения остроты зрения и слепоты. Они характеризуются большим разнообразием.

В большинстве случаев диагностируются кератиты – воспалительные процессы в роговице. Кератит может быть бактериальными, вирусным, грибковым, туберкулезным, сифилитическим, герпетическим, бруцеллезным, малярийным, аллергическим, инфекционно-аллергическим, обменным, нейропаралитическим.

К дистрофическим патологиям роговицы принадлежат кератомаляция, кератоконус, кератоглобус, эмбриотоксон, буллезнаякератопатия, эрозии, рубцы. Микрокорнеа и макрокорнеа – болезни, изменяющие размер роговой оболочки.

Кератомаляция характеризуется «молочным» помутнением роговицы, которое в течение суток может захватить все ее слои. При этом роговая оболочка разрушается, что приводит к выпадению внутренних структур глаза. Все процессы происходят совершенно безболезненно.

Кератоконус – наследственная болезнь, вызывающая истончение и дистрофию роговицы (она вместосферической становится конической), что приводит к необратимым искажениям в оптической системе глаза.

Кератоглобус – генетически обусловленное заболевание, при котором наблюдается шарообразное выпячивание всей роговицы вперед.

Эмбриотоксон – помутнение роговой оболочки в виде кольца, напоминающее старческую дугу.

Микрокорнеа – патологическое состояние, при котором диаметр роговицы существенно (более чем на миллиметр) уменьшается. Для макрокорнеа, наоборот, характерно увеличение роговицы (более чем на миллиметр). Эти две болезни могут привести к повышению внутриглазного давления и развитию глаукомы.

Нередко наблюдается совместное поражение роговицы и конъюнктивы, что приводит к развитию кератоконъюнктивитов.

Причины патологии роговицы

Все патологические изменения роговицы подразделяются на врожденные (первичные) и приобретенные (вторичные). Врожденные аномалии обычно дают о себе знать в детском возрасте и быстро прогрессируют.

В зависимости от причины они могут быть воспалительными и дистрофическими.

Патология роговицы может развиваться в результате воздействия разнообразных факторов:

Признаки аномалии роговицы

Патологические изменения в роговице сопровождаются:

Со временем эпителий начинает разрушаться и отслаиваться, формируя эрозии и язвы.

Любое заболевание роговой оболочки сопровождается образованием инфильтрата, который может исчезнуть бесследно либо оставить после себя помутнение.

В зависимости от степени помутнения различают:

Диагностика патологий роговицы

Чтобы не допустить серьезных последствий, необходимо правильно диагностировать болезнь и назначить адекватное лечение.

Для постановки диагноза пациента направляют на:

Лечение патологии роговицы

При патологиях роговицы возможно медикаментозное лечение, физиотерапевтическое и хирургическое.

Медикаментозное лечение патологий роговицы включает применение:

Возможно также использование физиотерапевтических процедур: электрофореза, лазеротерапии.

Но в большинстве случаев консервативная терапия, а также коррекция зрения с помощью очков и контактных линз оказываются бесполезными. Поэтому врач прибегает к хирургическому лечению, которое может проводиться путем кератэктомии или кератопластики.

Кератэктомия применяется только для удаления небольших поверхностных помутнений роговицы, расположенных точно в центре роговицы.

В основном применяют кератопластику. Она предполагает частичную или полную замену поврежденных слоев роговой оболочки трансплантатом, полученным от донора либо искусственным. В результате хирургического вмешательства устраняются дефекты роговицы, восстанавливаются ее форма, свойства и работоспособность.

Операция рекомендуется при кератоконусе, дистрофических поражениях, тяжелых травмах, термических и химических ожогах.

Различают несколько разновидностей кератопластики:

Чаще всего операцию проводят с помощью лазера. Лазерный луч делает точные разрезы на роговицах донора и пациента, что гарантирует отсутствие ошибок, сводит к минимуму болезненные ощущения и продолжительность реабилитационного периода.

Оперативная офтальмология в основном применяет фемтосекундный лазер, названный так за свою скорость (одна фемтосекунда равняется 10-12 секундам). Он способствует образованию микропузырьков, состоящих из углекислого газа и воды. Под воздействием пузырьков ткань роговицы мягко разъединяется и делает разрез, который точно соответствует необходимой форме и размерам.

Кератопластика выполняется в амбулаторных условиях с применением общего или местного наркоза. После операции пациент возвращается домой.

Швы снимают спустя 6-12 месяцев после проведения операции. Реабилитация занимает около года. Из-за того, что в роговице отсутствуют сосуды, она быстро подвергается патологическим процессам и медленно восстанавливается.

В 90% случаев после кератопластики удается вернуть прозрачность роговице и существенно улучшить зрение.

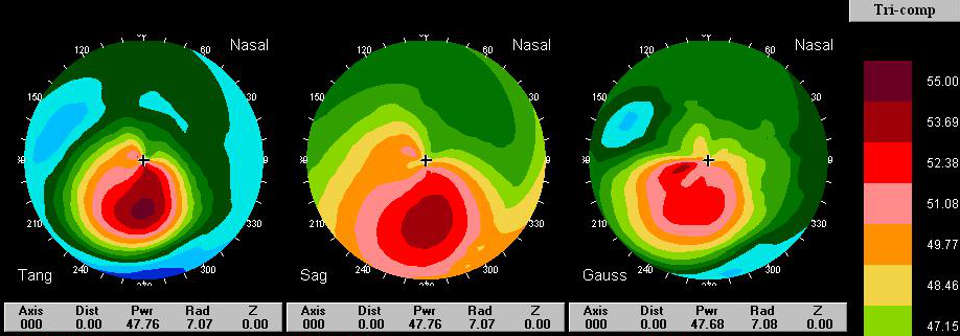

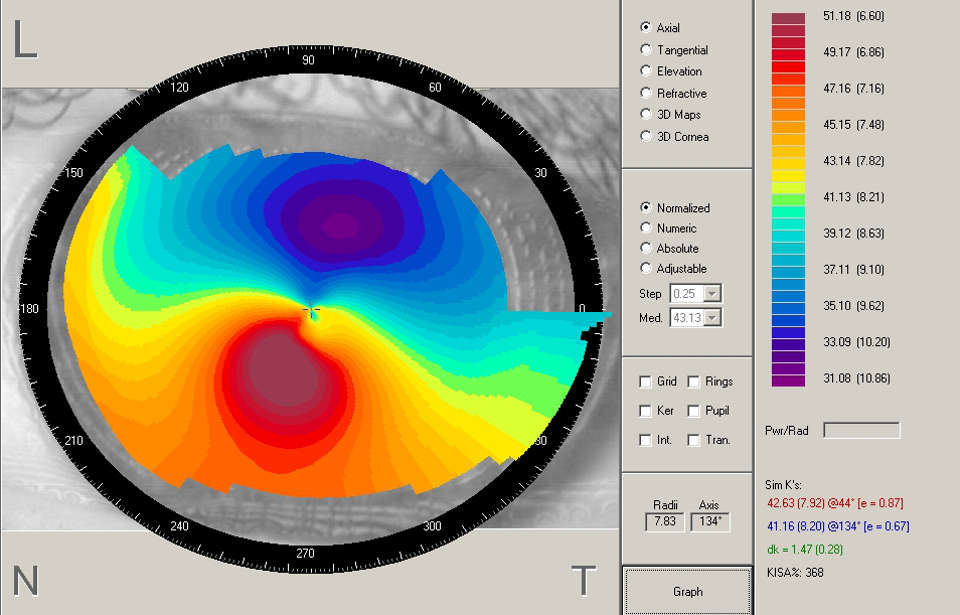

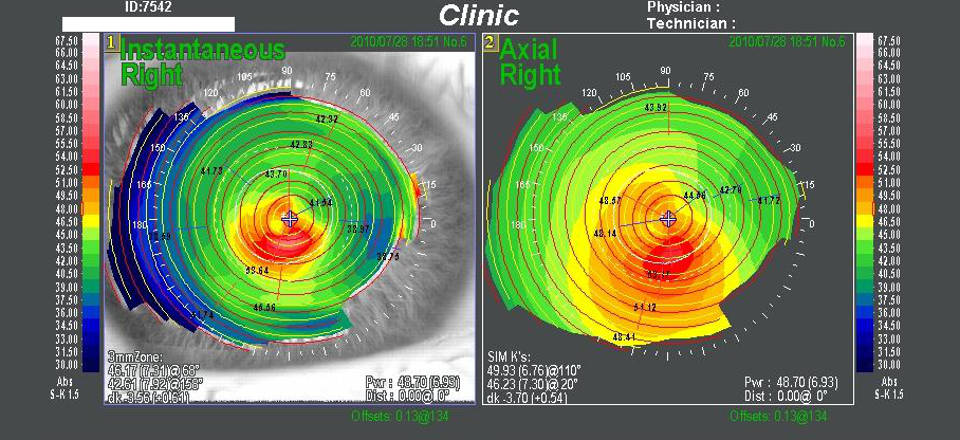

Диагностические топографические карты роговицы

Для составления каждой диагностической карты используется своя цветовая шкала, согласно которой различные области роговой оболочки в соответствии с их силой преломления окрашиваются в разные цвета:

Преломляющая сила роговицы определяется интенсивностью цвета. Таким образом, участок роговой оболочки с рефракцией 46Д будет более ярко красный, чем участок с рефракцией 45Д.

Различают шкалы абсолютные и нормализованные. Абсолютные шкалы характеризуются заранее предустановленным диапазоном величин рефракции с установленным шагом (как правило, равным 1,5Д в интервале между 35Д и 50Д) и дают возможность сравнивать две различные карты. Однако они не способны показывать незначительные изменения кривизны или локальные изменения роговой оболочки (например, при ранних стадиях кератоконуса) по причине большого шага.

Нормализованные шкалы в зависимости от программы прибора могут иметь различные диапазоны для каждой карты. Это дает возможность определения максимальной и минимальной силы преломления в каждом конкретном случае. Эти шкалы отличаются от абсолютных своим меньшим шагом, что позволяет более детально исследовать поверхность. Недостатком нормализованных шкал является невозможность проводить прямое сравнение двух различных карт.

Типы диагностических карт роговицы

Аксиальная (осевая, силовая) карта (Axial, corneal power, sagittal map). Оценка кривизны роговой оболочки осуществляется путем измерения степени изгиба поверхности в определенном направлении в определенной точке. Осевую (аксиальную) кривизну, которую ранее именовали сагиттальной, измеряют путем оценки искривления передней поверхности роговой оболочки в определенной точке относительно эмпирически вычисляемого центра.

Меридиональная (тангенциальная) карта (Meridional, or tangential map). Эту карту составляют, сравнивая кривизну роговицы в одной точке с другими точками определенного меридиана (кольца). Она более тонко отражает локальные изменения роговицы, чем осевая, и поэтому наиболее оптимально подходит для диагностики раннего кератоконуса. В теории, осевая и меридиональная карты должны быть отражены в миллиметрах для каждой точки. Но в клинической практике для офтальмологов более практично отображение этих значений в кератометрических диоптриях и с помощью карт.

Элевационная карта (Elevation map). Математическая модель референтной (базовой) сферической поверхности, индивидуально рассчитываемую программным обеспечением в каждом конкретном случае, дает возможность определить элевацию (приподнятость) точки на поверхности роговицы. Элевация выражает высоту точки по отношению к модели. При использовании различных базовых поверхностей, отображение роговицы может быть различаться. Это делает проблематичным сравнение двух элевационных карт, которые построены с использованием базовых поверхностей, даже незначительно отличающихся друг от друга. Работающие по принципу колец Пласидо кератотопографы могут рассчитать элевацию, хотя и не измеряют ее напрямую.

Следует обратить внимание, что цвета одной и той же области зачастую являются обратными на аксиальной силовой и элевационной картах. Например, при прямом роговичном астигматизме вертикальная ось 90° является более крутой и, соответственно, относительно базовой поверхности ее элевация понижается более резко. Поэтому можно видеть, что на аксиальной карте эта область окрашена в красный цвет, а на элевационной – в синий.

Чтобы получить интуитивное понимание теоретического различия между силовой и элевационной картой, посмотрите на приведенный рисунок роговицы.

Участки А-В и C-D схожи сферической кривизной, но по элевации отличаются. Значения высоты имеют большое значение для точного расчета оптических зон и глубины абляции при осуществлении рефракционных операций, которые изменяют силу преломления путем удаления тканей роговой оболочки. При подборе жестких газопроницаемых линз (ЖГПЛ) и оценки эффекта их ношения также может применяться элевационная диагностическая карта.

Рефракционная карта (Refractive power map) – карта асферичности роговицы. Эта карта отображает фактическую преломляющую силу роговой оболочки, рассчитывая ее на основании закона Снеллиуса с учетом сферических аберраций. Рефракционные карты используют при выборе жестких газопроницаемых линз для определения оптической зоны, а также для прогнозирования остроты зрения после операции ЛАСИК.

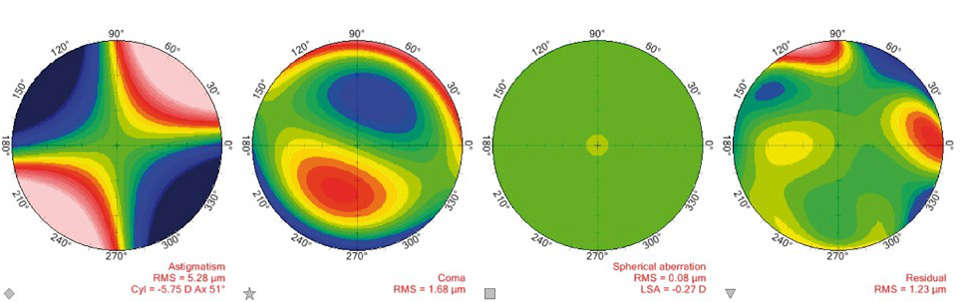

Карта нерегулярности роговицы (Irregularity map). По сути своего построения эта карта похожа на элевационную. Единственное отличие – в качестве базовой здесь используется торическая поверхность, что способствует исключению влияния нерегулярной формы поверхности роговой оболочки на результат исследования. Более высокая степень искажения изображения роговицей, измеряемая количеством ошибок волнового фронта, отображается на карте «горячими» цветами.

Учитывая технику построения, каждый тип карты отражает различные свойства роговичной поверхности. Совокупность результатов всех диагностических карт дает возможность вынести точное заключение.

Кератотопография

Поверхность роговицы является одной из основных преломляющих глазных структур. Поэтому даже незначительное изменение ее кривизны или нерегулярная форма становятся причиной ухудшения остроты зрения.

Кератотопографией (корнеотопографией, фотокератоскопией, видеокератографией) называют неинвазивную методику, при помощи которой получают топографическую карту передней поверхности роговой оболочки (кератотопограмму). [1]

Изобретателем самого первого устройства диагностики отклонений поверхности роговицы был португальский офтальмолог Антонио Пласидо (Плачидо). [2] В 1880 году он разработал для этой цели специальный плоский диск, на котором чередуются концентрические черные и белые кольца. Лучи света от источника, расположенного за головой пациента, отражались от диска Пласидо и проецировались на роговой оболочке. Через апертуру в центре диска врач наблюдал изображение, формировавшееся на роговице. Чем меньше изображение и чем ближе друг к другу располагаются кольца диска, тем меньше радиус кривизны. В случае астигматизма в участке более крутого меридиана также наблюдается тесное прилегание колец.

Рис.1 Диск Пласидо и результаты обследования

Диапазон погрешности показаний кератотопографии составляет 2-3 мкм или ±0,25 D, хотя в некоторых сложных может достигать ±0,50-1,00 D.

Показания к обследованию

В офтальмологии кератотопографию применяют для: [4]

Топографические показатели

SimK (Simulated K) – смоделированное кератометрическое измерение, которое характеризует кривизну в центральной зоне (диаметром 3 мм) роговой оболочки. Определяются два параметра: SimK1 – самого крутого меридиана выбранной области и SimK2 – самого плоского меридиана, который располагается строго перпендикулярно первому. По этим показателям можно оценивать наиболее важную для зрения центральную кривизну роговицы. Исторически сложившийся выбор диаметра равный 3 мм удобен для сравнения с показателями стандартной кератометрии.

Q (Index of asphericity) – индекс асферичности указывает на степень изменения кривизны роговой оболочки от центра к периферии. Отрицательное значение Q означает вытянутую поверхность, а положительное – сплюснутую. В норме роговица становится более плоской к периферии (т. е. имеет вытянутую форму) и индекс Q составляет –0,26. При лазерной коррекции миопии, как правило, поверхность роговицы делают более приплюснутой.

Индексы однородности и оптических свойств роговицы. Самая лучшая современная сфероцилиндрическая коррекция, которая служит основой для назначения очков, мягких контактных линз и проведения лазерной коррекции зрения, не способна исправить все оптические аберрации на роговой оболочке. Наибольшей остроты зрения можно добиться только равномерной гладкой передней поверхности роговицы.

Офтальмологи при помощи различных коэффициентов связывают изменчивость полученных с использованием кератотопографии фактических показателей передней поверхности роговой оболочки с оптическими свойствами и максимальной потенциальной остротой зрения. В клинической практике эти коэффициенты рассматриваются в качестве математического выражения нарушений зрения, которые обусловлены нерегулярностью поверхности роговицы. Существует множество таких индексов, к ним относятся:

Необходимо отметить, что у пациентов с нормальными показателями причиной плохого зрения могут быть нарушения в других структурах зрительной системы (хрусталике, стекловидном теле, сетчатке). [5]

Видео об исследовании

Топограмма роговицы

Нормальные показатели кератопограммы. В среднем, сила преломления роговой оболочки находится в диапазоне 40,7–46,6Д. В норме роговица от центра к периферии постепенно уплощается на 2–4Д, причем с височной стороны уплощение выражено гораздо меньше, чем с назальной. Зачастую топограммы роговиц обоих глаз одного человека почти зеркально симметричны. Иногда встречающиеся не слишком значительные отличия считаются индивидуальной особенностью. [6]

С 1996 года известны 10 типов кератопограммы в норме, основанные на их характерном виде на картах диагностики с абсолютной шкалой. Основные варианты в процентном соотношении составляют:

1) Регулярной (правильной) формы:

• Круглой – 23%;

• Овальной – 21%;

Некоторые признаки наличия патологии на кератопограмме. Выявление высокой оптической силы центральной части роговой оболочки (больше 47,2Д), существенной разницы между оптической силой верхушки роговицы и ее периферии (Surface Asymmetry или I-S asymmetry index более 1,2Д) и различия между роговицами глаз пациента являются основными признаками кератоконуса. Ранние признаки субклинического кератоконуса, не имеющего клинических проявлений, можно выявить с помощью корнеотопографии.

Однако сама по себе кератопограмма не является достаточной для дифференциальной диагностики этого заболевания, поскольку другие патологии, например, изменение формы роговой оболочки после ношения ЖГПЛ, могут быть очень похожи на ранний кератоконус. Если в анамнезе отсутствует применение контактных линз, то наличие истончения роговичной стромы и другие симптомы могут быть подтверждением диагноза кератоконус.

Уплощение в нижней зоне роговой оболочки может быть проявлением ранней пеллюцидной краевой дегенерации. Изображение, похожее на клешни краба, а также истончение роговой оболочки между 4–8 часами являются типичными проявлениями этой патологии. [7]

Отображение данных кератотопографии

Фотокератоскопический вид. На изображении показывается отражение колец Пласидо на роговой оболочке, которое дает возможность субъективной оценки их расположения и правильности. По этим данным можно определить локализацию вершины кератоконуса и фиксацию взгляда пациента. Отражения колец в норме являются более смещенными к лимбу, а расстояние между ними меньше с назальной стороны.

Численный вид. Это диаграмма, показывающая значения кривизны роговой оболочки в диоптриях, которые получены в десяти концентрических зонах с промежутком в 1 мм. Отображение показателей может осуществляться по стандартной цветовой шкале.

Кератометрический вид. Показывает кератометрические значения в двух (К1 и К2) основных меридианах, которые измеряются в трех зонах: центральной – диаметром 3 мм, средней – от 3 до 5 мм и периферической – от 5 до 7 мм. При помощи этой карты можно быстро установить. Является ли астигматизм симметричным. Чем больше отличается от 90° угол между осями астигматизма, тем выше степень его неправильности.

Профильный вид. Представляет собой графическое отображение самого крутого и плоского меридианов роговой оболочки и различия между ними в диоптриях.

Цветовые диагностические топографические карты. Этот вид отображения данных кератотопографии является самым широко распространенным и удобным в использовании. [8]

Цена кератотопографии

Стоимость процедуры кератотопографии в нашей клинике составляет 1 500 рублей. Часто данное исследование входит в состав мероприятий при комплексном обследовании пациента при подозрении на кератоконус или перед рефракционной операцией (лазерной кореррекцией зрения, имплантацией интракоулярных линз или роговичных сегментов).