Что будет ограничивающим фактором для жизни водорослей на глубине

Как водоросли выживают на глубине?

Обычно мы называем водорослями высшие растения зеленого цвета, обитающие на поверхности воды. Зеленую окраску им придает хлорофилл — единственный пигмент, который имеется у всех без исключения фотосинтезирующих растений. Благодаря ему последние способны образовывать питательные вещества из углекислого газа и воды под действием солнечного света, то есть участвовать в процессе фотосинтеза.

Помимо хлорофилла, растения могут содержать другие пигменты. Так, аквариумисты часто используют в декоративных целях криптокорину волнистую красную, обязанную своим цветом каротиноидам.

А если вы были на Красном море, например, в Египте, наверняка обращали внимание, что вода в нем не сине-зеленая, а рыжевато-бурая. Причиной тому являются водоросли триходесмиум (цианобактерии). Они содержат большое количество пигмента фикоэритрина, и при массовом размножении водоросли вода «цветет».

В водоемах средней полосы России явление тоже встречается, только вода не краснеет, а зеленеет. Отвечают за это синезеленые водоросли, или цианеи.

В отличие от хлорофилла, эти пигменты содержат не все растения. Спрашивается, зачем они им вообще нужны, не для красоты же? Ответ — для фотосинтеза, поскольку эти пигменты поглощают свою часть солнечного спектра.

Так, хлорофилл отвечает в основном за красную часть солнечного спектра, которая проникает в толщу воды до 5 м.

Однако солнечный свет может проникать намного глубже, хоть и не весь. Так, на глубину 1 м попадает 50% солнечных лучей, на глубине 10 м мы увидим только 25%, а на 100 м — 1%. И эти глубины доступны разным частям спектра. Растениям пришлось приспосабливаться.

Так, бурые водоросли способны жить на глубине до 40–100 м. Содержащиеся в них каротины и ксантофиллы, придающие характерный буро-желтый цвет, поглощают сине-фиолетовую область спектра.

Еще глубже погружаются красные водоросли — более 260 м. Удается им это благодаря фикоэритринам и фикоцианинам, они придают растениям красный цвет и помогают улавливать синюю часть спектра, которая проникает дальше всего. И кстати, обитание на такой глубине вовсе не мешает красным водорослям иногда достигать 50 м в высоту — настоящие гиганты в мире растений. Так что на больших глубинах солнце тоже есть, но другое.

Извините) Водоросли очень многообразны и крайне интересны, как объект изучения.

Исследователи проследили путь света при фотосинтезе

Три миллиарда лет назад свет впервые прошёл через крошечные реакционные центры хлорофилла. Это был первый шаг растений и фотосинтезирующих бактерий к преобразованию света в еду.

Гелиобактерии — семейство бактерий, использующих фотосинтез для производства энергии. Внутри них располагается реакционный центр, который, по утверждению исследователей, похож на реакционный центр предков всех фотосинтезирующих организмов. Команда из Мичиганского университета (MU) определила первые этапы преобразования света в энергию для этих бактерий.

«Наше исследование показывает разные способы, которые использовались природой для создания базовой архитектуры реакционных центров, появившихся около 3 миллиардов лет назад, — сказала ведущий автор и физик UM Дженнифер Огилви. — В конечном счёте, мы хотим понять, как энергия проходит через систему и создаёт то, что мы называем состоянием с разделёнными зарядами. Это батарея, которая запускает двигатель фотосинтеза».

(подпись к фото) Фотосинтезирующие организмы используют для сбора фотонов антенные белки, которые связаны с пигментными молекулами. Собранная энергия перенаправляется в реакционные центры, которые питают начальные этапы конверсии света в пищу для организма. Они происходят очень быстро — за несколько фемтосекунд (фемтосекунда — одна квадриллионная доля секунды 10^15). За мгновение ока это преобразование происходит много квадриллионов раз.

Исследователи хотят понять, как протекает эта трансформация. Это позволит лучше понять, как растения и другие фотосинтезирующие организмы переводят свет в питательную энергию. Это также даёт лучшее понимание принципов работы фотовольтаики и направлений её развития.

Сверхбыстрая оптическая установка в Лаборатории сверхбыстрой многомерной оптической спектроскопии Мичиганского университета. Права: Инь Сун и Жун Дуань

Когда свет попадает на фотосинтезирующий организм, пигменты внутри антенны собирают фотоны и направляют энергию в реакционный центр. Там энергия толкает электрон на следующий энергетический уровень, из которого он перемещается в новое место, оставляя после себя положительный заряд. Этот процесс называется разделением заряда. Он проходит по-разному и зависит от структуры реакционного центра, в котором идёт процесс.

В реакционном центре растений и большинства фотосинтезирующих организмов пигменты, организующие разделение заряда, поглощают похожие цвета, из-за чего сложно визуализировать процесс разделения. Используя гелиобактерии, исследователи определили, какие пигменты первоначально отдают электрон, после того как они возбуждены фотоном, и какие пигменты принимают электрон.

Гелиобактерии стали хорошей моделью для проверки, потому что их реакционные центры содержат смесь пигментов хлорофилла и бактериохлорофилла, которые поглощают разные цвета. Это можно пояснить следующим примером. Представьте, что вы пытаетесь проследить за человеком в толпе, но все одеты в синие куртки. Вы наблюдаете издалека и можете только делать снимки человека, движущегося через толпу.

«Однако, если бы человек, за которым вы наблюдаете, носил красную куртку, вам было бы проще за ним следить. Эта система действует примерно так: у неё есть чёткие маркеры», — пояснила Огилви, профессор физики, биофизики и молекулярных наук и инженерии.

Ранее понять работу гелиобактерий было трудно, так как была неизвестна структура их реакционного центра, которую очень сложно определить из-за мембранного типа белка. Но соавтор Огилви, биохимик Университета штата Аризона Кевин Реддинг разработал способ новый определения его кристаллической структуры.

Для исследования реакционных центров гелиобактерий команда Огилви использовала метод сверхбыстрой спектроскопии, называемый многомерной электронной спектроскопией. Его реализацией в лаборатории Огилви занимался ведущий автор аспирант Инь Сун. Команда направляет последовательность тщательно рассчитанных коротких лазерных импульсов в образец бактерии. Чем короче лазерный импульс, тем более широкий спектр света он может стимулировать.

Когда лазерный импульс попадает в образец, свет внутри возбуждает реакционные центры. Исследователи меняют промежутки времени между импульсами и записывают, как каждый из них взаимодействуют с образцом. Когда импульс доходит до образца, его электроны возбуждаются до более высокого уровня. Пигменты в образце поглощают волны определённой длины от конкретных цветов лазера, а поглощаемые цвета дают исследователям информацию о структуре энергетического уровня системы и о том, как энергия проходит через неё.

«В этом важная роль спектроскопии: когда мы просто смотрим на структуру чего-либо, мы не всегда понимаем, как это работает. Спектроскопия позволяет нам следить за структурой во время её функционирования, поглощения энергии и прохождения первых этапов её преобразования, — сказала Огилви. — Поскольку энергии в этих реакционных центрах довольно специфичны, мы можем получить однозначный взгляд на то, куда направляется энергия».

Получение ясной картины передачи энергии и разделения света в этих бактериях позволит исследователям уточнить представления о том, как работают процессы в других реакционных центрах.

«Считается, что растения и бактерии используют разный механизм, — рассказала Огилви. — Я мечтаю о том, чтобы можно было взять некую структуру, и, если наши теории верны, предсказать, как она работает и что произойдет в других структурах, а также исключить неверные варианты».

Жизнь на глубине: комментарий кандидата биологических наук Михаила Третьякова

Подводный мир красив и многообразен. Для кого-то это отдельная Вселенная, покрытая множеством тайн, а кто-то определяет его научно-исторической ценностью, ставшей основой появления современных растений. Именно водоросли, как самые древние обитатели на Земле, заложили этот фундамент.

Существует множество научных исследований, экспертных мнений, обсуждений о том, какие обитатели подводного мира влияют на его изменения, а также как эти изменения влияют и на сушу. Безусловно вопросов масса. Напомним, водоросли – это группа организмов, которые обитают в воде. Здесь все понятно. Кроме того, в подводном мире могут обитать как высшие растения, имеющие органы и ткани, так и низшие, которые ничего этого не имеют. Также учёные утверждают, что в эту группу попадают и бактерии, которые получили своё название сине-зелёные водоросли или цианеи. Полезность этих водорослей для воды и её обитателей комментирует кандидат биологических наук, заведующий лабораторией генетики и селекции растений НОЦ «Ботанический сад НИУ БелГУ» Михаил Юрьевич Третьяков.

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией генетики и селекции растений НОЦ «Ботанический сад НИУ БелГУ» Михаил Юрьевич Третьяков

«Любые водоросли будут являться фотосинтетиками, единственными в мире организмами, способными производить органические вещества из неорганических, а в качестве побочного продукта выделяющими кислород, без которого невозможно представить существование жизни как в воде, так и на земле. К тому же водоросли – это источник пищи для многих водных организмов. Существование жизни на земле вообще стало возможно только благодаря цианеям, которые сформировали атмосферу земли, таким образом это первый в истории Земли пример, когда живые организмы изменили кардинальным образом неживую природу. Такой вариант развития нельзя исключать при колонизации Марса. На планете очень много ледяных шапок, стоит их растопить и внести культуры прокариот и возможно через определенное время на Марсе сформируется атмосфера, аналогичная земной», – говорит Михаил Третьяков.

Интересные факты о водорослях:

1. Водоросли могут достигать разных размеров – от одного микрона до 50 метров;

2. Некоторые из них образуют пузыри из газов, чтобы подниматься на поверхность воды;

3. Не имеют корней – они поглощают нужные им питательные вещества из воды всей поверхностью;

4. Крупные водоросли цепляются ко дну «подошвой» (их особый орган). Они могут образовывать настоящие подводные леса;

5. Сверлящие водоросли внедряются в поверхность раковин и известняка;

6. Красные и бурые водоросли прекрасно себя чувствуют на глубине до 200 метров. Во время научных исследований учёными были обнаружены такие водоросли в 268 метрах под поверхностью воды. Это абсолютный рекорд для растений, осуществляющих фотосинтез;

7. Водоросли могут жить не только под водой – некоторые из них приживаются на заборах, деревьях, домах и даже в почве;

8. Ученым известно более чем о 100 000 разновидностей водорослей, но они предполагают, что их на планете значительно больше;

9. Водоросли производят около 80% от всех органических веществ, создаваемых на планете. И это только часть информации!

Как водоросли выживают на глубине?

Все оттенки воды

Многие, наверняка, замечали, что в некоторых водоемах вода имеет разные оттенки. С чем это связано? «Увеличение количества одноклеточных водорослей в воде приводит к так называемому «цветению воды» и представляет собой естественный процесс. Однако данное явление может наносить существенный урон экономике региона. Цветение воды настолько опасно, что заинтересовало даже специалистов из NASA, которые стали осуществлять постоянный мониторинг цветения воды из космоса с помощью спектрального анализа. В чем же опасность цветения, ведь водоросли производят кислород? Все очень просто, ведь в природе нет плохого и хорошего, все зависит от ситуации. Так, массовое размножение, в частности, цианобактерий, или сине-зеленых водорослей приводит к следующим негативным последствиям: повышается концентрация выделяемых токсинов, водоросли блокируют доступ кислорода и солнечных лучей в толщу воды, что вызывает массовую гибель обитателей водоемов», – поясняет Михаил Третьяков.

Цветение воды – это естественный процесс в природе. Как правило оно обусловлено стабильной высокой температурой. Например, в период весны вода прогревается до 20°C и солнечного света становится достаточно для фотосинтеза. Тогда масса водорослей поднимается к поверхности и начинает активно размножаться.

«Необходимо понимать, что увеличение цветущих водоемов связано с антропогенной деятельностью человека. Например, высокой концентрацией веществ, содержащих азот и фосфор в воде. Вещества эти попадают в водоемы со стоковыми водами с полей, где использовались минеральные удобрения, а также с канализационными водами, которые получают фосфаты из стиральных порошков и других моющих средств. Всё это, опять же, способствует повышенному размножению водорослей. Ещё одним фактором размножения водорослей, приводящим к «цветению воды», является использование воды для орошения, регулирование рек водохранилищами и дамбами – это способствует ослаблению потоков воды в речных системах. Вода движется медленнее или становится стоячей, что стимулирует рост водорослей», – поясняет Михаил Третьяков.

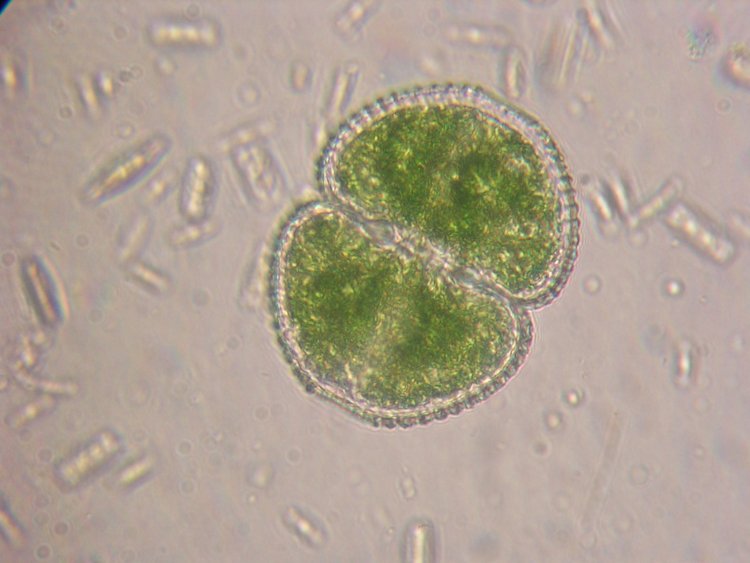

Chlorophita под микроскопом

Cosmariumm под микроскопом

Пропадут ли водоросли?

Согласно исследованию Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), местообитание водорослей в серьёзной опасности. Ежегодно теряется 7% среды обитания морских водорослей. Это приравнивается к исчезновению территории размером с одно футбольное поле каждые 30 минут. Сейчас водоросли расположены в прибрежных регионах 159 стран на шести континентах и занимают площадь около 300 000 квадратных километров.

«Если предположить, что такое будущее возможно, то исчезновение водорослей в воде скорее всего означает и исчезновение любой жизни, ведь «черные курильщики», являющиеся альтернативой не вечны. Однако, это уже совершенно другая история», – добавляет Михаил Третьяков.

Исчезновение водорослей в водной среде маловероятно. Они появились в начале рождения жизни на нашей планеты и вполне логично, что покинут её так же последними. Но это уже другой вопрос.

Материал подготовлен из открытых источников.

Источник изображения в тексте.

Источник изображения на главной странице.

Фотоматериалы в тексте предоставлены лично Михаилом Третьяковым.

Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

Экология и распространение водорослей

Основные факторы, влияющие на распространение и развитие водорослей. Изучение особенностей пресноводного фитопланктона. Роль водорослей в природе. Продуктивность пресных водоемов. Агенты самоочищения окружающей среды и почвообразовательных процессов.

| Рубрика | Биология и естествознание |

| Вид | лекция |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 31.08.2017 |

| Размер файла | 68,7 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Экология и распространение водорослей

1. Основные факторы, влияющие на распространение и развитие водорослей

водоросль фитопланктон пресноводный природа

Водоросли заселяют почти все возможные местообитания в гидросфере, атмосфере и литосфере Земли. Их можно встретить в воде, в почве и на ее поверхности, на коре деревьев, стенах деревянных и каменных построек и даже в таких негостеприимных местообитаниях, как пустыни и фирновые поля.

К абиотическим факторам относятся: температура, свет, физические и химические свойства воды и субстрата, состояние и состав воздушных масс (что особенно важно для аэрофитных водорослей, живущих вне водных условий) и некоторые другие. Всю совокупность абиотических факторов можно, с известной долей условности, разделить на химические и физические.

Таким образом, водорослям в целом свойственна очень широкая амплитуда солеустойчивости.

Биогенные вещества. Водоросли разных отделов имеют неодинаковые потребности в макро- и микроэлементах.

Почти во всех пресноводных экосистемах к лимитирующим факторам относятся нитраты и фосфаты. В озерах и реках с мягкой водой к ним могут быть причислены также соли кальция и некоторые другие. В морских водоемах концентрация таких растворенных биогенных веществ, как нитраты, фосфаты и некоторые другие также низка, и они представляют собой лимитирующие факторы, в отличие от хлористого натрия и некоторых других солей. Низкие концентрации ряда биогенных веществ в морской воде, несмотря на то, что они постоянно смываются в море, обусловлены тем, что время их жизни в растворенном состоянии довольно непродолжительно.

Световой режим водоема зависит: 1) от условий освещения над поверхностью воды; 2) от степени отражения света ее поверхностью; 3) от степени поглощения и рассеивания лучей при прохождении через воду. С увеличением глубины освещенность резко убывает.

Оптимальные значения освещенности для разных видов водорослей варьируют в широких пределах. По отношению к свету выделяют гелиофильные и гелиофобные водоросли. Например, большинство диатомовых водорослей избегает яркоосвещенного поверхностного слоя воды и в малопрозрачных водах озер интенсивно развивается на глубине 2-3 м, а в прозрачных водах морей на глубине 10-15 м.

При прохождении через воду свет красной и синей области спектра поглощается и на глубину проникает зеленоватый свет, слабо воспринимаемый хлорофиллом. Поэтому там выживают в основном красные и бурые водоросли, имеющие дополнительные фотосинтезирующие пигменты (фикоцианы, фикоэритрины и пр.), способные использовать энергию зеленогосвета.

Водоросли, как уже указывалось выше, нередко выдерживают и высокие температуры, поселяясь в горячих источниках, гейзерах, вулканических озерах, в водоемах-охладителях промышленных предприятий и пр. Такие виды называются термофильными. Предельные температуры, при которых удавалось находить термофильные водоросли, судя по разным источникам, колеблются от 36-52 до 84 °С и выше. Среди термофильных водорослей можно обнаружить представителей различных отделов, но подавляющее большинство их относится к синезеленым. Большинство водорослей, обнаруженных в горячих источниках, способны выдерживать высокие температуры, но обильнее развиваются в условиях обычных температур, т. е. по сути являются мезотермными видами. Отношение водорослей к температурному фактору влияет на их вертикальное распределение в водоемах.

Все перечисленные абиотические факторы действуют на развитие и распределение водорослей в комплексе, компенсируя или дополняя друг друга.

Водоросли, входя в состав экосистем, как правило, связаны с остальными их компонентами множественными связями. Претерпеваемые водорослями прямые и косвенные воздействия, обусловленные жизнедеятельностью других организмов, относят к биотическим факторам.

Трофические факторы. В большинстве случаев водоросли в экосистемах выступают как продуценты органического вещества. В связи с этим важнейшим фактором, ограничивающим развитие водорослей в конкретной экосистеме, является наличие консументов, существующих за счет поедания водорослей. Например, развитие сообществ с доминированием видов рода Laminaria у Атлантического побережья Канады лимитируется численностью морских ежей, питающихся преимущественно этой водорослью.

Аллелопатические факторы. Влияние водорослей друг на друга нередко обусловлено различными аллелопатическими связями. Бентосные водоросли, например, начинают оказывать взаимное влияние с момента оседания и прорастания спор. Экспериментально доказано, что зооспоры Laminaria не прорастают в соседстве с фрагментами слоевищ бурой водоросли из рода Ascophylum.

Конкуренция. На развитии отдельных видов водорослей могут сказываться и отношения конкуренции. Так, виды рода Fucales обычно обитают в зоне приливов, подвергаясь периодическому (иногда до двух суток) пересыханию. Ниже, в постоянно затопляемой зоне, как правило, располагаются плотные заросли других бурых и красных водорослей. Однако в тех местах, где эти заросли не очень плотные, Fucales произрастают и на большей глубине.

Симбиоз. Чаще всего водоросли используют живые организмы как субстрат. По характеру субстрата, на котором поселяются водоросли обрастаний, среди них выделяют эпифиты, поселяющиеся на растениях, и эпизоиты, живущие на животных.

2. Распространение водорослей

Водоросли водных местообитаний

Водоросли распространены по всему земному шару и встречаются в раз личных водных, наземных и почвенных биотопах. Известны разнообразные экологические группы этих организмов: 1) планктонные водоросли; 2) бентосные водоросли; 3) наземные водоросли; 4) почвенные водоросли; 5) водоросли горячих источников; 6) водоросли снега и льда; 7) водоросли соленых водоемов; 8) водоросли существующие в известковом субстрате.

Одной из существенных особенностей пресноводного фитопланктона является обилие в нем временно планктонных водорослей. Ряд видов, которые принято считать типично планктонными, в прудах и озерах имеют донную или перифитонную (прикрепление к какому-либо предмету) фазу в своем развитии.

К бентосным (донным) организмам относится совокупность организмов, приспособленных к существованию в прикрепленном или неприкрепленном состоянии на дне водоемов и на разнообразных предметах, живых и мертвых организмах, находящихся в воде.

Преобладающими бентосными водорослями континентальных водоемов являются диатомовые, зеленые, синезеленые и желтозеленые нитчатые водоросли, прикрепленные или не прикрепленные к субстрату (виды родов Navicula, Nitzschia, Diatoma, Rhoicosphenia, Gylosigma, Cladophora, Oedogonium, Ulothrix, Stigeoclonium, Spirogyra, Mougeotia, Zygnema, Oscillatoria, Lyngbya, Phorrnidium, Microcoleus, Tribonema, Vaucheria и др.).

Водоросли горячих источников

Водоросли снега и льда

Среди криофильных водорослей преобладают зеленые, синезеленые и диатомовые. Развиваясь в массовом количестве, они могут вызывать зеленое, желтое, голубое, красное, коричневое, бурое или черное «цветение» снега или льда.

Водоросли соленых водоемов. Эти водоросли, получившие название галобионты, вегетируют при повышенной концентрации в воде солей, достигающей 285 г/л в озерах с преобладанием поваренной соли и 347 г/л в глауберовых озерах. В пересоленных (гипергалинных) водоемах преобладают одноклеточные подвижные зеленые водоросли гипергалобы, клетки которых лишены оболочки и окружены лишь плазмалеммой (виды родов Dunaliella, Asteromonas, Pedinomonas).

Водоросли вневодных местообитаний

Водоросли повсеместно распространены в почвах на всех этапах их формирования. На начальных этапах почвообразования они участвуют в выветривании горных пород и создании первичного гумуса на чисто минеральных субстратах. В сформированных почвах они также выполняют разнообразные функции.

По систематическому составу почвенные водоросли довольно разнообразны. В наибольшем количестве видов и в примерно равных соотношениях среди них представлены синезеленые и зеленые водоросли.

3. Роль водорослей в природе

Роль водорослей в балансе живого вещества

Роль водорослей в общем балансе живого вещества Земли определяется их количественным развитием, которое колеблется в больших пределах в зависимости от условий конкретного местообитания и сезона года.

Продуктивность пресных водоемов (особенно по фитобентосу) значительно ниже, чем морей и океанов. Во вневодных местообитаниях продукционная роль водорослей обычно несоизмерима с ролью высших растений. Тем не менее, основной вклад в общую продукцию органического углерода на Земле принадлежит водорослям, обитающим в воде, где их место и роль в биоценозах сравнимы с таковыми высших растений на суше.

Роль водорослей в балансе кислорода

Не меньшее значение имеет также то, что в водной среде водоросли являются единственными продуцентами свободного кислорода, необходимого для дыхания водных организмов, как животных, так и растений. Аэробный тип дыхания преобладает в энергетике водных экосистем, а содержание кислорода в воде нередко намного ниже нормального.

Водоросли, кроме того, играют большую роль в общем балансе кислорода на Земле. Вклад наземной растительности не дает длительной чистой прибавки к глобальному балансу кислорода, так как на суше высвобождаемый при фотосинтезе кислород расходуется примерно в таком же количестве микроорганизмами, разлагающими органический опад. В водоемах же разложение отмерших организмов идет в основном на дне анаэробным путем. Возмещение кислорода, непрерывно отчуждаемого из атмосферы в результате процессов горения, возможно только благодаря активности фитопланктона. Океаны служат главным регулятором баланса кислорода атмосферы. Этому способствует и то, что содержание кислорода в самом верхнем слое воды, активно участвующем в обмене, может быть в 2-3 раза выше, чем в воздухе.

В наземных местообитаниях водорослям наряду с другими микроорганизмами принадлежит роль пионеров растительности. Исследования различных горных массивов показали, что в условиях отсутствия органического вещества поверхность выветривающихся пород заселяется прежде всего микроколониями одноклеточных водорослей и сопутствующих им бактерий, образующими т.н. горный загар. Нередко также комплексы водорослей и бактерий обнаруживают способность к усвоению молекулярного азота. Таким образом за счет углекислого газа и азота атмосферы происходит первичное накопление органических веществ. Кроме скальных пород, подобные явления наблюдались на вулканическом пепле, на безжизненных минеральных субстратах антропогенного происхождения (золотоотвалы, пылящие промышленные отходы, шлаки и другие промышленные отвалы). На территориях, по той или иной причине лишенных растительности и почвенного покрова, формируются примитивные почвы, в образование которых водоросли нередко вносят существенный вклад, образуя начальную стадию сукцессии.

Естественно-историческое значение водорослей в эволюции атмосферы и биосферы Земли

Водоросли как геологический фактор

Массовое развитие водорослей в прошедшие геологические эпохи привело к образованию мощных толщ горных пород. Во многих районах земного шара распространены толщи своеобразных известняков, получивших названия «плойчатые известняки, шкорлуповатые породы» или строматолиты. Это постройки колоний древнейших синезеленых водорослей, которые извлекали из воды растворенные соли кальция и откладывали в слизистых чехлах своих нитей зерна кальцита. За многие тысячелетия водоросли образовали толщи известняков мощностью до 1100 м, простирающиеся иногда на несколько километров. Такие отложения известны в Австралии, в Западной Европе, Восточной Сибири, в Китае, Маньчжурии, Экваториальной Африке, Канаде, США и др. По находкам строматолитов сейчас определяют береговые линии давно исчезнувших морей и океанов, ведут поиски полезных ископаемых.

В образовании меловых пород, кроме фораминифер, принимали участие золотистые водоросли из порядка Coccolithales. С помощью электронного микроскопа установлено, что меловые породы почти на 95 % состоят из кокколитов (частиц известкового панциря этих водорослей), размеры которых не превышают 10 мкм.

Из массового скопления панцирей диатомовых водорослей образовались диатомиты, мощность которых местами достигает нескольких сотен метров. Крупные залежи диатомитов, имеющих промышленное значение, обнаружены в США, Франции, ФРГ, Алжире, в Тюменской области, в Поволжье, Приморском крае, на восточном склоне Урала, Кавказе, Сахалине.

Таким образом, развиваясь в массовом количестве и участвуя в образовании горных пород, водоросли явились мощным геологическим фактором. Эта их деятельность местами продолжается и в наше время.

Наряду с созидательной деятельностью водорослей следует упомянуть об их участии в процессах выветривания горных пород. Особенно интенсивную коррозионную способность проявляют сине-зеленые водоросли. К экологической группе сверлящих водорослей принадлежат также некоторые зеленые и красные водоросли.

4. Вопросы охраны водорослей

Являясь неотъемлемой частью природных экосистем, водоросли сыграли и продолжают играть важную историческую роль в развитии природы на нашей планете. Как и другие ее компоненты, они нуждаются в тщательном изучении и охране. Многочисленные факты свидетельствуют о сильнейшем давлении на них антропогенного фактора. Многолетние наблюдения над флорой водорослей и водными экосистемами демонстрируют высокие темпы сукцессионных процессов в водной среде. Об этом свидетельствует также высокая чувствительность многих стенотопных видов водорослей к воздействию факторов внешней среды, на чем базируется их широкое использование в качестве биологических индикаторов и тест-объектов.

В первую очередь нуждаются в охране морские водоросли-макрофиты, являющиеся объектом промысла или страдающие в результате морской нефтедобычи. Принципы и методы их охраны, по-видимому, не будут существенно отличаться от разработанных для высших растений. В некоторых странах (Норвегия, Франция и др.) уже существует законодательство, ограничивающее траловый промысел водорослей, вызвавший резкое сокращение запасов рыбы, до восстановления подводной растительности.

Охрана микроводорослей должна базироваться на общих мероприятиях по охране окружающей среды от загрязнений, оптимизации ландшафтов, стабилизации существующих экосистем. Индивидуальная охрана отдельных видов микроводорослей и их местообитаний, по-видимому, малоэффективна. Поэтому большое значение приобретает метод научного прогнозирования последствий деятельности человека, научной экспертизы природо-изменяющих проектов. Актуальным также является создание государственных коллекций культур микроводорослей и банков их генов. Необходима разработка критериев и составление списков редких и исчезающих видов водорослей, которые могут оказаться полезными при обосновании необходимости охраны какого-то конкретного участка территории или акватории. Поскольку охране подлежат не отдельные экземпляры водорослей, а их популяции, необходимо специальное изучение этих популяций, их вегетационных циклов, географического распространения, изменчивости в зависимости от конкретных факторов окружающей среды, в первую очередь антропогенных.

5. Хозяйственное значение водорослей

Водоросли как продукт питания

По своим пищевым качествам водоросли не только не уступают известным сельскохозяйственным культурам, но в некоторых отношениях даже превосходят их. Они содержат высокий процент белка (до 70 % сухой массы), включающего все аминокислоты, необходимые для нормального питания человека, в том числе незаменимые.

Водоросли не являются конкурентами высших растений, поскольку их выращивание может осуществляться в водоемах и искусственных установках на площадях, не пригодных для земледелия; их культура менее зависима от климатических условий по сравнению с культурой наземных растений.

Макроскопические морские и пресноводные водоросли используются человеком в качестве пищевых и кормовых продуктов еще с XIII ст. В настоящее время известно около 170 видов съедобных макроскопических водорослей, из них 81 вид красных, 54 бурых, 25 зеленых, 8 синезеленых. Интенсивное использование морских водорослей-макрофитов в хозяйственных целях (в Калифорнии, например, в подводных «лесах» Масгоcystis ежегодно собирают до 150 тыс. т биомассы) исчерпало их природные запасы и привело к необходимости их искусственного выращивания. Поэтому в последние 30 лет значительное развитие получила аквакультура водорослей. В частности, в довольно больших количествах выращиваются виды родов Porphyra, Laminaria, Undaria, Macrocystis, Gelidium, Qracilaria, Pterocladia, Monostroma, Rhodymenia, Eucheuma, Chondrus, Ulva, Enteromorpha, Spirulina. Среди них наибольшее пищевое значение имеют виды рода Porphyra. Предполагают, что в будущем доля водорослей в пищевом рационе человека будет неуклонно возрастать.

Значительно шире используются водоросли в животноводстве в качестве корма и кормовых добавок. Эффективность их использования доказана в многочисленных опытах на разнообразных животных. Применение водорослей в животноводстве в качестве источника белков, витаминов и других физиологически активных веществ повышает устойчивость животных к различным заболеваниям, в первую очередь авитаминозным, ускоряет их рост и размножение, повышает объем и качество товарной продукции. Одно из важных направлений в повышении эффективности кормов применение хлореллы в качестве биостимулирующей добавки в кормовые рационы.

Роль водорослей в повышении почвенного плодородия

Почвенные водоросли оказывают разнообразное воздействие на почвенное плодородие, наиболее важными аспектами которого являются накопление органического вещества (включая фиксацию молекулярного азота), изменение физико-химических свойств почв, стимуляция их микробиологической активности. Кроме того, в настоящее время доказано положительное воздействие водорослей на рост высших растений (благодаря выделению водорослями физиологически активных веществ). Почвенные водоросли могут также служить индикаторами состояния почв и участвовать в биологической регуляции нарушенных почв.

Накопление органического вещества

Роль водорослей как накопителей органического вещества особенно велика в биоценозах, развивающихся в экстремальных условиях, где высшие растения либо вообще не развиваются, либо ценозообразующая роль их существенно снижена.

В биологической продуктивности сформировавшихся фитоценозов доля органического вещества водорослей достаточно незначительна (1-2 % массы высших растений), однако водоросли, заполняя пространства, не занятые высшими растениями, служат фактором дополнительной ассимиляции лучистой энергии и дополнительной биомассы, что особенно ярко проявляется в случаях их массового разрастания на поверхности почв.

Одним из важных факторов повышения почвенного плодородия является биологическая фиксация атмосферного азота. Ведущая роль в этом процессе принадлежит сине-зеленым водорослям, которые, в отличие от гетеротрофных азотфиксаторов, не требуют для усвоения молекулярного азота готового органического вещества, а сами привносят его в почву. Способность к самостоятельной азотфиксации в размерах, имеющих реальное значение для плодородия почвы, свойственна только гетероцистным формат сине-зеленых водорослей.

Влияние на физико-химические свойства почв

Еще одной формой химического воздействия водорослей на почву является изменение ее рН. Известно, что водоросли, ассимилируя в процессе жизнедеятельности углекислый газ, подщелачивают среду, что наблюдается в природных водоемах, в условиях культуры, а также в почвах.

Влияние на структуру почв

Поверхностные пленки водорослей могут иметь большое противоэрозионное значение. Слизистые вещества чехлов и клеточных оболочек склеивают почвенные частицы, переплетающиеся нити водорослей механически скрепляют их. Ослизненные покровы синезеленых водорослей в присутствии влаги способны абсорбировать ее и удерживать какое-то время после наступления сухого периода. Благодаря этому влажность почвы под водорослевыми пленками обычно выше, чем там, где они отсутствуют.

Влияние на микробиологическую активность почв

Практическое использование водорослей для повышения почвенного плодородия

Важное значение приобретают водоросли как источник иммобилизированных ферментов, используемых в пищевой и мясо-молочной промышленности для получения аминокислот.

6. Использование водорослей в геологии и юридической практике

Использование водорослей в качестве индикаторных организмов в геологии и юридической практике зиждется на наличии среди них большого количества стенотопных видов, нуждающихся для своего существования в определенной комбинации внешних условий, привязанных к определенному биотопу, вне которого они не могут существовать. В противоположность им широко распространенные эвритопные виды, способные существовать в разных биотопах, в качестве, индикаторных организмов непригодны.

Под «цветением» воды понимают интенсивное развитие водорослей толще воды, в результате чего она приобретает различную окраску. При этом цвет воды может варьировать от сине-зеленого, ярко-зеленого, серого до желто-зеленого, каштанового или ярко-красного, кирпично-красного и красно-бурого и коричневого (в зависимости от окраски организмов вызывающих «цветение», и их численности). Массовому развитию водорослей вплоть до «цветения» воды способствует увеличение эвтрофирования водоемов, которое происходит как под влиянием природных факторов (за тысячи и десятки тысяч лет), так и в значительно большей степени под влиянием антропогенных факторов.

Борьба с «цветением» должна быть направлена, прежде всего, на предотвращение антропогенного эвтрофирования водоемов, а также на ликвидацию уже имеющихся отрицательных последствий «цветения». В то же время нельзя забывать о перспективах использования биомассы водорослей, изъятой из водоемов, в хозяйственных целях.

Для профилактики эвтрофирования искусственных водоемов рекомендуется строго выполнять комплекс водоохранных мероприятий, который включает уборку территории будущего ложа водохранилища, надежное захоронение торфяников, создание вокруг водоемов водоохранной зоны, т. е. насаждение наземной и водной растительности. Считают, что из водных растений очень хороши для этой цели тростник и камыш, которые поглощают из воды огромное количество химических элементов и детоксицируют разнообразные ядовитые соединения. Тростник, кроме того, подавляет развитие синезеленых водорослей.

Обрастание судов и гидротехнических сооружений

В природных условиях токсичность водорослей проявляется обычно при их обильном развитии, когда многократно суммируется токсический эффект отдельных микроскопических индивидов, не оказывающих заметного отрицательного действия при их обычном развитии. Токсические виды встречаются среди динофитовых, золотистых, синезеленых и зеленых водорослей. Среди динофитовых водорослей, вызывающих «красные приливы» на огромных морских акваториях, к токсическим относятся представители родов Gonyaulax, Gymnodinium, Amphydinium.