Что бурлит внутри паровоза

Почему паровозная гидроколонка никогда не замерзает зимой даже в сильные морозы?

«Между прочим паровозная гидроколонка — сооружение довольно затейливое и симпатичное. Сверху на ней горит светофорчик, хобот окрашен в красный цвет, сама колонка в серебристый, а основание колонки — в чёрный. Почти нигде уже их не осталось на линиях… Множество гидроколонок бессмысленно погубили в начале XXI века даже там, где по сей день имеются исправные водонапорные башни и работает водоснабжение на станциях! Ведь вода — это жизнь, она всегда может пригодиться хотя бы на случай заправки пожарного поезда для тушения пожара, да и колонка-то стоит — есть не просит, зачем её ломать? Но уж теперь поздно горевать. Что сделано, то сделано. А красиво колонки стояли в горловинах по станциям, былой стариной «чугунки» от них веяло, в светофорчиках своих с козырьками они, бывало, как в шапках-ушанках…»

А.Б. Вульфов отрывок из книги «Повседневная жизнь российских железных доорог»

А как гидроколонка зимой выдерживает лютые морозы. Может есть какой-нибудь «зимний кран»?

Водоснабжением во времена паровой эры ведал паровозный главк МПС, оно так и называлось — тяговое водоснабжение (не бытовое).

От его налаженности напрямую зависела пропускная способность на участке, поэтому все подобные моменты были тщательно продуманы.

Вода в гидроколонке не замерзает даже при температуре минус 30 градусов. Дело в том, что у самого основания колонки есть специальный вентиль, чтобы после набора из неё воду с колонки в колодец под землю слить, а там глубоко под землёй она уже не замерзнет. Аналогично уличной колонки где-нибудь в частном жилом секторе для бытового потребления воды.

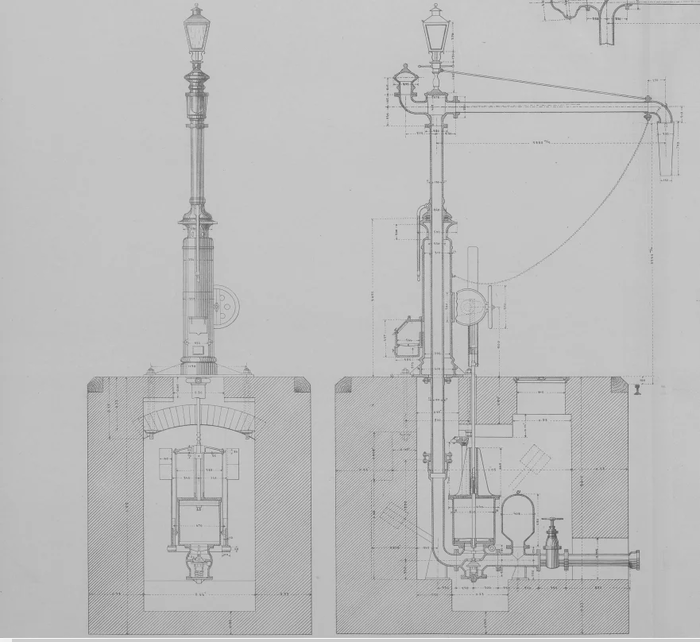

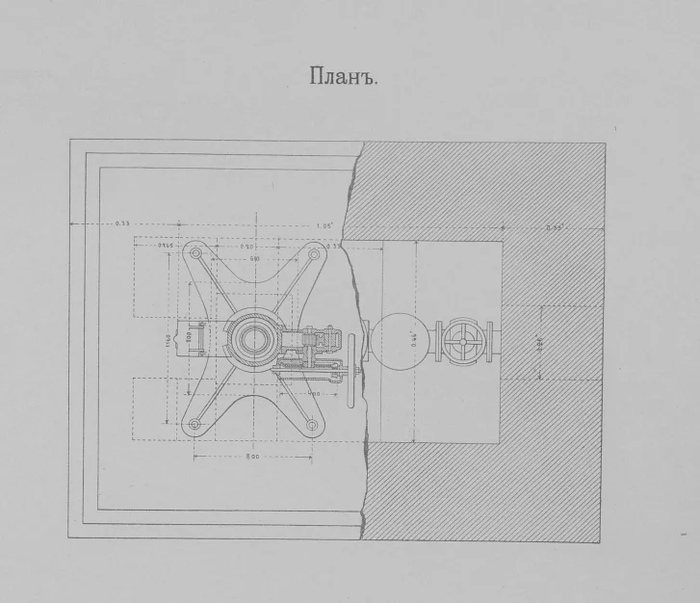

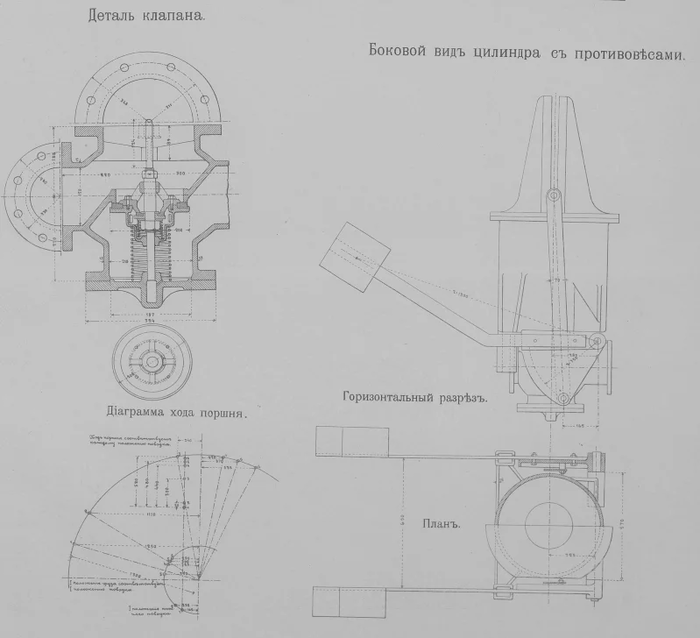

Альбом чертежей типовых и исполнительных. Бологое-Полоцкой. 1902-1906 гг.

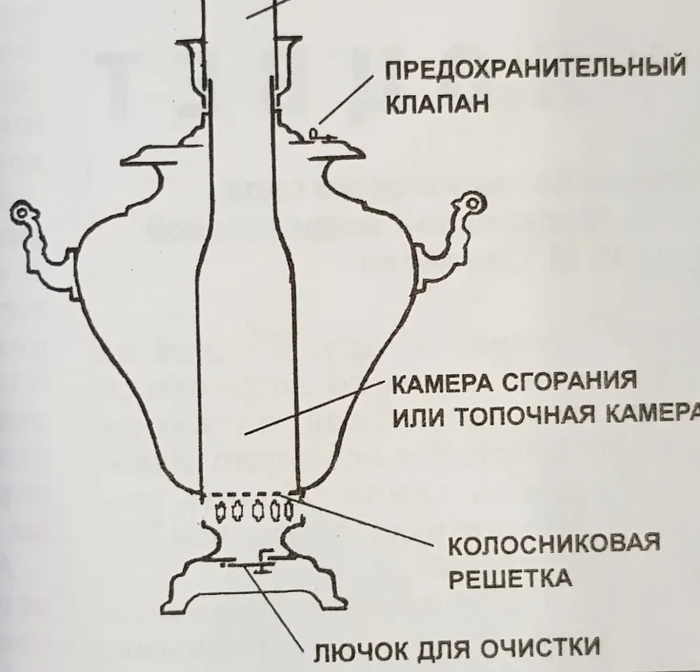

А если все таки в мороз гидроколонку вдруг прихватит у основания, то помимо этого предусмотрена ещё и. печь обогрева самоварного типа!

С той лишь разницей в том, что в самоваре сама топка находится внутри, а вода снаружи.

Топка паровозной гидроколонки устроена с точностью до наоборот. Вода проходит по трубе внутри, а топка располагается снаружи.

Хотя элементы у гидроколонки почти те же что и у самовара. Имеется колосниковая решётка, на которой сгорает топливо, поддувало, камера сгорания, а роль вытяжной трубы для отвода газов выполняет основание гидроколонки.

Рабочая паровозная гидроколонка на станции Осташков. Здесь мы не видим печи самоварного типа, колонка разукомплектована. И тем не менее и зимой работает исправно.

Из блога»Заповедная магистраль»

При обследовании ЖД переездов г.Барнаула в 2018 году на одной станции сфоткал такую колонку, к слову, она еще в рабочем состоянии. Местоположение: 53.388150, 83.770686

Вот пример реально интересной публикации. Спасибо, автор!

Вот интересно, посносили, а как сейчас паровоз заполняют водой? Шлангом?

Какие красивые чертежи! А есть такие в хай-рез?

А паровозам наверно нужна не простая вода. Она должна пройти химобработку от накипей и деаэрацию. От обычной водички, даже водоканаловской, котел быстро превратится в какашку.

К ней шланг не крепится, это получается паровоз надо подогнать плюс минус пару сантиметров под колонку. Это же сложно дофига. На машине то не всегда так удается с первого раза а тут поезд тысячи тонн

Поржал с незамерзающих колонок. Их постоянно на зиму включёнными оставляли, потому что иначе за ночь замерзают наглухо и и соседних домов их отогревали чайника и.

Поучительная история

Доброго времени суток, пикабутяни! Как-то раз я заправлял свою машину, на той заправке, на которой заправлялся всегда. После этого завёл машину, начал трогаться и она заглохла не успея отъехать от колонки. После этого машина напрочь отказалась заводиться. На выезде с заправки стояла 10-ка на аварийке, с такой же бедой, потом подъехали ещё двое пострадавших с такими же симптомами. Была вызвана менеджер заправки, для выяснения причин. Оказалось, что цистерну с 95-м бензином заливало водой. При чем нормально так заливало, прям фонтаном.

Менеджер начала свято клясться, что они признают свою вину, сейчас вызовут нам эвакуаторы, чтобы мы отвезли машины в свои сервисы, а потом предоставили им чеки и они всё оплатят. На слово я верить не стал, и как нормальный человек, окажись в такой ситуации, позвонил на горячую линию Роспотребнадзора.

На горячей линии меня связали с «юристом», которая рекомендовала вызвать полицию, для фиксации факта. Полиция не с первого раза поехала, пытались отправить обратно на Роспотребнадзор, объясняя, что это не в их полномочиях. Но мне удалось их убедить. Приехала полиция, взяла со всех заявления и уехала.

Машина была отдана в ремонт, где за ремонт насчитали ценник в 20к. Марка машины субару + полетел бензонасос. Естественно заправка отказалась выплачивать такую сумму (предложили 12к), думая что я их нае*, хотя чеки и акты выполненных работ были предоставлены (остальным пострадавшим все выплатили, но там и машины были попроще, и ремонт на 10к). Что делать? Пошёл к юристу, он составил досудебку и успешно отправил на имя ИПшника. У ИПшника юрист не дурак, и в ответ пришло письмо, в котором написано, что бензин у них соответствует всем стандартам, и вообще ты дурак, иди попробуй докажи, что водой у нас заправился.

Полиция спустила заявление в местный Роспотребнадзор, я им позвонил, и тетенька объяснила, что фактов у нас никаких нету, что нужно было вызывать лабораторию, которой у них нету, но есть в области, и вообще эту лабораторию вызывает полиция, поэтому будет отказ. Зашибись. Что делать? Юрист сказал, бери 12к, вероятность мала что выиграем суд.

Позвонил, попросил отдать 12к, сказали подумают. Подумали и отдали.

Вот так я удачно заправился. А кто виноват? Лично мое мнение, что виноват «юрист» Роспотребнадзора, который консультирует по телефону. Она дала неверную информацию, если бы я знал про всякие лаборатории, конечно бы я добивался, чтобы их вызвали, но я о них не знал и никто о них мне не сказал. Мотайте на ус, может с каждым произойти. И да, если нету лаборатории, то можно набрать бензин в канистру, под камеру, и ещё желательно при свидетелях и полиции, после чего опломбировать бутылку и отнести в Роспотребнадзор. Только пломбы нужно с собой возить, вряд ли их заправка предоставит. И да, берите всегда чеки. Если будет нужно, то напишу в комментариях название заправки, чтобы не сочли за антипиар, но я считаю, что это особой роли не играет.

Паровоз. Как он устроен и работает.

В соседнем сообществе и в своём блоге опубликовал статью о последнем Советском паровозе, здесь же хочу продолжить тему паровозов и рассказать о том как устроена и работает уникальная паровая машина, изобретённая ещё в 18 веке! Конструкция паровоза, это масса технических изобретений и идей, ибо заставить работать бесперебойно и безопасно паровую машину, в топке которой температура порой достигает 1800℃, а нагрузка в котлах паровозов повышенного давления доходит до 60 атм, при мощностях некоторых моделей до 8000 л.с., очень не просто! Паровозы, на протяжении всей своей истории, совершенствовались и модернизировались, для повышения надёжности конструкции и улучшения КПД, который так и не удалось поднять выше 9,22%, на сегодня, это лучший показатель, который был у советского паровоза ЛВ. Паровоз обслуживался бригадой из 3х человек — машинист, помощник и кочегар. В качестве топлива, в зависимости от модели, использовались, как твёрдое топливо — уголь, торф, древесина, так и нефтепродукты или газ.

Так как же устроен паровоз?

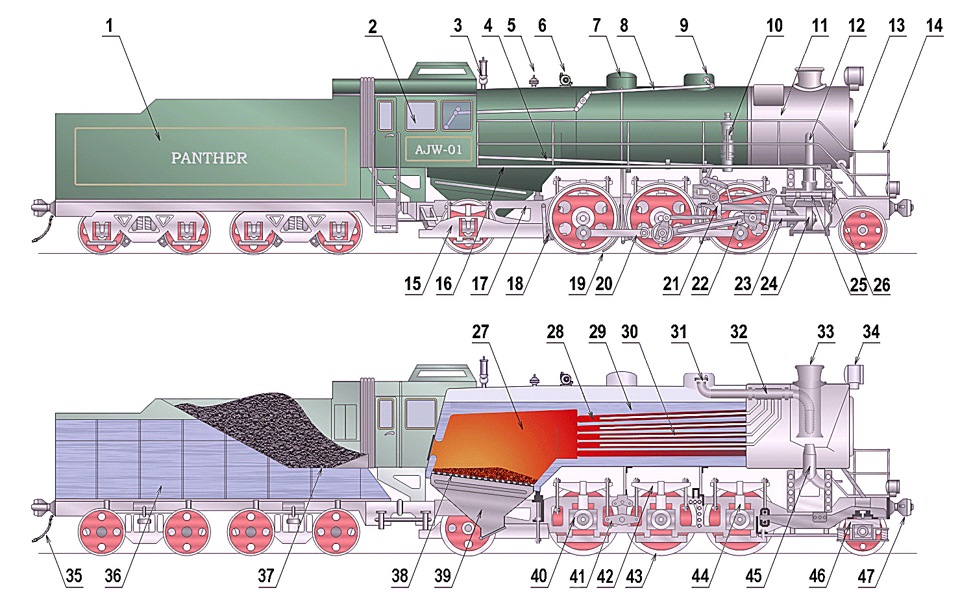

Обратимся к Википедии, там есть удачная картинка с описанием:

Описание работы паровоза в этом видео:

Интересный фильм о паровозах:

Ну и фрагмент статьи из журнала Популярная механика:

Вприхлопку: Как устроен паровоз

Машинисты паровозов всегда отличались богатырским здоровьем и хорошей зарплатой

Буквально какие-то 20 лет назад увидеть паровоз можно было запросто. Они стояли, заколоченные, на станциях. И вся инфраструктура тоже сохранялась на случай войны. Теперь все не так: нет ни паровозов (осталось, дай бог, штук триста на всю страну), ни машинистов — навыки уходят вместе с ветеранами. Как же функционирует стальная машина?

Растопка

Холодный паровоз доставляют в депо и ставят в стойло (термин, доставшейся чугунке в наследство от времен почтовых лошадей). Из котла вынимают мешочки с силикагелем — веществом, впитывающим влагу (его кладут в котел на время консервации паровоза). Отмывают соляркой детали от консервационной смазки. Доверху наполняют водой котел и тендер. Развешивают на колесах ведущие дышла и кулисные тяги. В топку сначала забрасывают негодные шпалы, дрова и доски, которые поджигают. Когда растопка запылает, осторожно бросают первые лопаты угля и ждут, когда он займется. Постепенно добрасывают еще и еще, пока вся колосниковая решетка не окажется охваченной ровным горящим слоем. Вода в котле закипит часа через три-четыре. Как только в котле создастся давление 34 атмосферы, паровоз делается вполне автономным: оживает сифон — устройство, создающее искусственную тягу в топке.

Начинается подготовка к рейсу. В тендер паровоза выливают порцию антинакипина. Один миллиметр толщины слоя накипи на трубах — это 600 кг (!) лишнего веса в котле. Раньше пробу воды снимали после каждого рейса: набирали воду в особый чайник из краника на котле, который так и называется — «водопробный», и сдавали в лабораторию. В лаборатории устанавливали необходимую дозу антинакипина, которая зависела от жесткости грунтовых вод на участке работы паровоза. До сих пор на тендерах паровозов можно встретить надпись: «Вода отравлена. Для питья непригодна». Впрочем, старики утверждают: «Сколько раз пили — и ничего».

Из масленок с длинными носами заливают масло в смазочные пресс-аппараты, турбинку и воздушный насос. На паровозе масло применяется разных сортов, важно его не перепутать и не залить, скажем, в паровой цилиндр масло, предназначенное для смазки букс. Сегодня настоящие паровозные масла — «вапор», «цилиндровое», «вискозин» — также стали музейными экспонатами, и все заменяются обычным дизельным маслом. А на самых первых паровозах для смазки использовали говяжье сало, олеонафт и растительное масло.

Помощник машиниста ручным винтовым прессом вгоняет смазку в подшипники машины. Машинист тем временем обстукивает молоточком гайки на дышлах, тягах и крейцкопфах. Проверяет, надежно ли они затянуты, готов ли к пути механизм. На паровозе, как в оркестре, все на слух.

Стрелка парового манометра приближается к красной черте предельного давления. Можно ехать. Машинист спускает реверс на передний ход на полную отсечку, дает полнозвучный свисток и плавно открывает регулятор, вслушиваясь в дыхание машины. Плавно, потому что при резком открытии регулятора воду может подхватить и бросить из котла в цилиндры. Последствия бросания бывали таковы, что 300килограммовое дышло, вращающее ведущие колеса, сгибало в дугу, как пластилиновое, а с цилиндров сшибало чугунную крышку, привинченную 20 болтами.

Искусство кидания

Управляет паровозом машинист, а вот топит не кочегар, как думает большинство непосвященных, а помощник машиниста. Отопление требует большого опыта, сообразительности, и слова «Бери больше — кидай дальше!» тут совершенно неприменимы.

Уголь забрасывают в топку вручную особой лопатой, сугубо паровозной, с длинным ковшом и коротким черенком. Угли бывают самые разные и сильно различаются как по размерам кусков, так и по свойствам: например, бурый подмосковный уголь паровозники звали «землей» — он почти не горел, приходилось заваливать им топку чуть не до потолка. А вот, скажем, донецкие антрациты горели очень жарко, но, если помощник упускал момент, плавились и заливали колосники, из-за чего прекращался доступ в топку воздуха — после этого паровоз оставалось лишь тушить и образовавшийся монолит разбивать отбойным молотком. Самые лучшие — так называемые газовые, длиннопламенные и паровично-жирные угли, сами названия которых, кажется, горят.

От того, насколько искусен помощник, зависит жизненно важный вопрос — хватит ли в пути пару? А кочегар на паровозе обычно выполняет лишь вспомогательные работы — смазывает буксы тендера, подгребает уголь в лоток, набирает воду из колонки и т. п. В старину кочегарами обычно были практиканты или пенсионеры.

Когда паровоз движется с работающей машиной, а не по инерции, топят «вприхлопку» — то есть помощник бросает уголь, а кочегар открывает дверцы топки только в момент броска лопаты и сразу же их закрывает, чтобы в топку не шел холодный воздух. Очень важно не переохлаждать котел: паровоз простужается как человек, но, увы, с куда более серьезными последствиями, вплоть до взрыва котла (мощностью с приличную фугасную бомбу), а иногда и улетания оного в небо, как ракеты, что в свое время случалось не так уж редко.

Работа на паровозе — нелегкий физический труд. Однако он всегда был высокооплачиваемым и очень престижным, овеян огромным уважением и почетом. Кроме того, по статистике паровозники были физически здоровее, чем их коллеги, работающие на тепловозах и электровозах. Когда машинист шел по улице в фуражке с особым белым кантом и поездочным «сундучком-шарманкой», встречные приветствовали его, снимая шапку.

ЗЫ: И в заключении рекомендую почитать Будни паровозной бригады, очень интересно!

Как устроен и работает паровоз. Часть 1

Опубликовано 26.06.2020 · Обновлено 04.02.2021

Коснемся прародителя всей славной семьи локомотивов – Паровоза. Итак, если вы думаете, что этот экземпляр уже далеко в прошлом, то вы ошибаетесь.

В настоящее время паровозы еще активно работают на многих железных дорогах мира, даже в таких передовых странах, как США, Китай, Канада. Встречаются они и у нас во главе ретро-поездов. Много паровозов стоит и на базах запаса в законсервированном состоянии на случай непредвиденных обстоятельств.

Устройство паровоза

Паровоз – это мобильный локомотив, приводимый в движение силой пара. А где же его берут? Пар образуется в паровом котле, а для этого в котел подается вода, разогреваемая огнем, горящим внизу в топке. Это основа паровоза. Котел имеет в своем составе топку, в верхней части которой греется вода, дымогарные трубы, жаровые трубы, сухопарники, дымовую коробку.

Котел опирается на экипажную часть. Пар, получаемый в котле направляется по паропроводам в паровую машину. Паровая машина через кривошипно-шатунный механизм соединена с ведущими колесами, закрепленными на оси. Ведущие колеса, через кривошип, соединены с паровой машиной главным дышлом, а остальные колеса соединяются с ведущими колесами системой прицепных дышел, чтобы также участвовать в тяге.

Управление паровозом осуществляется из будки машиниста. Для хранения запасов угля и воды к паровозу прицеплен тендер.

Итак, уголь поступил в топку из тендера (на ранних моделях уголь закидывался в топку вручную, помощником машиниста, кочегар отвечал за тендер и подачу угля к лотку, откуда помощник брал его лопатой). На более поздних конструкциях устанавливались автоматические углеподатчики (стокеры), вал которых приводился в движение силой пара. Уголь хорошо горит, вода, поступившая из тендера, путем перекачки инжекторами, закипела, что дальше?

Чтобы пар с полной силой двигал поршни паровой машины он должен быть перегретым, т.е., вода должна закипеть не при 100 градусах Цельсия, как обычно, а при 200 и даже более. Это достигается путем создания в котле избыточного давления. Топка обмуровывается огнестойким кирпичом, уголь подается на колосниковую решетку, на которой и происходит горение.

Непосредственно топка (огневая коробка) имеет стальной кожух, тем самым между топкой и кожухом есть пространство, заполненное водой, где она и греется. Топка с кожухом соединены посредством стальных стержней – топочных связей по всему своему периметру. Конструкция топки опирается на раму паровоза. Все продукты сгорания уходят через дымогарные трубы в дымовую коробку, а оттуда через трубу в атмосферу.

Для перегревания пара существуют трубы жаровые, они также находятся в котле, но дополнительно подогревают пар, эти устройства называются пароперегревателями. Топка работает в очень тяжелом режиме: температура сгорания топлива может составлять до 1600 градусов, вода закипает при температуре 200 и более градусов, давление пара достигает десятков атмосфер.

В топке имеется шуровочное отверстие, через которое происходит загрузка угля и контроль за состоянием горения топлива и внутренних узлов топки. Данное отверстие закрыто створками, которые открываются вручную посредством рычага и автоматически (силой пара или воздуха). Пар из котла поступает в сухопарники (эти устройства можно видеть на крыше котла, в виде таких больших, как бы сказать, кастрюль). В сухопарниках пар оставляет излишнюю влагу, а оттуда по паропроводам поступает в цилиндры паровой машины, к ее поршням, через цилиндр золотников.

Паровая машина

Паровая машина имеет цилиндры силовых поршней и над ними расположены цилиндры поменьше – для золотников. Из цилиндров золотниковых, пар, через два канала, поступает в цилиндр главного поршня, с одного или другого торца, двигая тем самым поршень, в ту или другую стороны.

» data-medium-file=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_1-300×199.jpg» data-large-file=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_1.jpg» width=»1000″ height=»664″ gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ data-src=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_1.jpg» alt=»паровая машина в разрезе устройство | паровая машина в разрезе устройство | Движение24″class=»wp-image-13053″ data-srcset=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_1-300×199.jpg 300w, https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_1-768×510.jpg 768w, https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_1.jpg 1000w» data-sizes=»(max-width: 1000px) 100vw, 1000px» /title=»паровая машина в разрезе устройство | Движение24″ /> Паровая машина

А как это достигается?

Конечно, посредством расположенных в верхнем цилиндре золотников. Золотник представляет из себя два небольших поршня, расположенных на одном штоке, с обоих его сторон, скажем так, в виде гантели. Золотники передвигаются взад и вперед, перекрывая своим поршнем один канал для подачи пара и открывая другой, обеспечивая тем самым, возвратно-поступательные движения главного поршня. Как это происходит мы рассмотрим далее.

Поршень также располагается на штоке, один конец которого входит в зацепление с ведущим дышлом. Цилиндры паровой машины расположены с обоих сторон паровоза. Отработанный в цилиндрах пар выпускается через специальные клапаны, расположенные снизу с обоих концов цилиндра в атмосферу.

Движение паровоза

Теперь нам остается подать пар в цилиндры и ехать. Но ехать еще рано. Необходимо выбрать направление движения нашего паровоза, так сказать, отреверсировать. Как это достигается?

Мы уже коснулись такого понятия, как, кривошипно-шатунный механизм, так вот, все это его работа. Для изменения направления движения паровоза включается в работу кулисный механизм с сервомотором. Сервомотор представляет из себя обычный цилиндр, в нем находится поршень со штоком. Сервомотор переводится силой сжатого воздуха или силой пара, располагается, как правило, с правой стороны над экипажной частью. Управляет им машинист, посредством рычага реверса. Шток сервомотора соединен с верхней частью кулисы, согнутой в виде полумесяца деталью, с прорезью.

Сама кулиса закрепляется посредине к раме паровоза. В этой прорези находится устройство, называемое, кулисный камень. Кулисный камень передвигается в пазах кулисы, он соединен тягой со штоком золотников. Нижняя часть кулисы тягой соединяется с кривошипом главного ведущего колеса, на котором расположен эксцентрик. Таким образом шток сервомотора разворачивает кулису, в ней, вверх или вниз, перемещается кулисный камень, который своей тягой переводит золотники в одно из положений, необходимое для движения в ту или другую сторону, открывая тем самым нужный паропроводный канал над одной из сторон главного поршня. Другой тягой, расположенной в нижней части кулисы, переводится кривошип с эксцентриком, в сторону нужного направления движения.

Но это еще не все функции кулисного механизма, он очень важен, далее мы рассмотрим еще одну главную его функцию.

Ну теперь-то можно ехать? Попробуем. На торце котла, со стороны машиниста расположен регулятор, именно им регулируется подача пара в цилиндры. Это рычаг с рукояткой, имеющей фиксатор, расположенный на зубчатом секторе. Верхняя его часть тягой соединена со специальной заслонкой, расположенной в сухопарнике, которая регулирует величину подачи пара. Итак, паровоз отреверсирован, пар у нас есть, все, можно ехать.

Машинист переводит регулятор в первое положение, заслонка в сухопарнике открывается и пар пошел в цилиндры, через золотники, к главным поршням. Паровоз двинулся в нужную нам сторону.

Так вот, теперь уже кривошип главного колеса, вращаясь передвигает нижнюю часть кулисы, а эта нижняя часть, как нам уже известно, соединена со штоком золотников, посредством кулисного камня с тягой. Система парораспределения работает, золотники, соединенные тягой с кривошипом, двигаются взад и вперед, подавая пар то в один, то в другой канал цилиндра главного поршня, он перемещается и посредством штока перемещает главное (ведущее) дышло.

Так паровоз и движется. Главные колеса соединены с другими прицепными дышлами, таким образом работают на движение все колеса паровоза. Необходимо отметить, что шток поршня соединяется с ведущим дышлом посредством специального механизма – крейцкопфа.

» data-medium-file=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_5-300×116.jpg» data-large-file=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_5.jpg» width=»1000″ height=»386″ gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ data-src=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_5.jpg» alt=»Крейцкопф | Крейцкопф | Движение24″class=»wp-image-13059″ data-srcset=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_5-300×116.jpg 300w, https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_5-768×296.jpg 768w, https://cdn.dvizhenie24.ru/2020/06/dvizhenie24_ru_7000_5.jpg 1000w» data-sizes=»(max-width: 1000px) 100vw, 1000px» /title=»Крейцкопф | Движение24″ /> Крейцкопф

Крейцкопф (ползун) – это деталь вышеописанного кривошипно-шатунного механизма, который совершает по неподвижным направляющим возвратно-поступательное движение. Применение крейцкопфа позволяет разгрузить поршень со штоком от действия силы нагрузки, в этом случае ее действие переносится на крейцкопф. Дополнительно создается вторая рабочая полость в цилиндре под поршнем. Таким образом один конец ведущего дышла закреплен в крейцкопфе, а второй посажен на кривошип.

Все ведущие колеса паровоза исполняются для облегчения веса с вырезами в виде спиц или отверстий. Обязательно эти колеса имеют противовесы.

Как правило бандажи главных колес не имеют гребней (безгребневые), это сделано для улучшения прохождения (вписывания) паровозом кривых.

На верхней части цилиндров паровой машины установлены пресс-масленки, для смазывания трущихся частей кривошипно-шатунного механизма. Сжатый воздух, необходимый для работы автотормозов состава и нужд самого паровоза получается в паровоздушном насосе, типа тандем компаунд. Расположен данный насос, как правило, в передней части паровоза, в зависимости от конструкции паровоза. Из насоса сжатый воздух поступает в главные резервуары, расположенные под котлом паровоза. Перед троганием с места цилиндры паровоза продуваются паром, для удаления влаги, во избежание гидравлического удара.