Что было 1 ноября 1867 года

США должны вернуть Аляску за нарушения Конвенции 1867 года

Госдума Российской Федерации в декабре приняла заявление о недопустимости преследования членов Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС).

КСОРС – это группа лидеров русскоязычных организаций США, которые объединились с целью популяризации русского языка, сохранения российского культурно-исторического наследия. При этом Координационный совет не является юридическим лицом, работает на общественных началах, не занимается политической деятельностью. Спецслужбы США обвиняют членов КСОРС в нарушении закона «О регистрации иностранных агентов», что, по мнению депутатов Госдумы, не является обоснованным. В связи с этим нижняя палата Федерального собрания обратилась к странам СНГ и ЕС с призывом осудить дискриминационную политику Вашингтона.

Другое дело, что государства, к которым обратилась Госдума, скорее всего, проигнорируют этот призыв. В подобных случаях более логично апеллировать к Организации Объединенных Наций.

В то же время есть повод вспомнить о существовании тех международно-правовых норм, которые позволяют защищать интересы наших соотечественников. В частности, такую возможность предоставляет Конвенция об уступке Аляски 1867 года. Этот международный договор, в соответствии с Конституцией США, относится к «верховному праву» Штатов. Это значит, что он приравнивается к основному закону. В нем черным по белому написано: бывшим подданным Российской империи гарантируется «пользование свободою, правом собственности и исповеданием своей веры». Это правило распространяется на потомков тех, кто проживал в Русской Америке по состоянию на 1867 год. Речь идёт не только о русских, но и об индейцах, эскимосах, алеутах. В эту категорию не попадают только «дикие» (первобытные) племена.

Разберём, как выполняется приведённое положение конвенции.

Право на свободу родного языка

К началу XX века власти США полностью ликвидировали русскоязычные школы. К юным потомкам жителей Русской Америки была применена следующая практика: если учителя застигали ребенка говорящим по-русски, то заставляли его мыть язык с мылом или пороли розгами. Итог: на сегодняшний день лишь 0,005% жителей Аляски владеют русским языком. При этом потомки подданных Российской империи составляют не менее 30% населения штата.

К середине 1970-х годов на латиницу были переведены практически все языки коренного населения, письменность которых была создана на основе кириллицы. К числу этих языков относились алеутский, тлинкитский, алютикский, юпикский и др.

Право на сохранение истории и культуры

Во всех учебных пособиях, по которым учатся на Аляске, период Русской Америки именуется не иначе как «колониальный». «Отцом-основателем» штата именуется пресвитерианский священник Джексон Шелдон. Этот деятель рьяно призывал к ассимиляции населения Русской Америки. Он же ратовал за безжалостное подавление русской культуры, а также культур индейцев, эскимосов, алеутов.

Право на свободу вероисповедания

В XIX веке православие было основной религиозной конфессией на Аляске. С 1917 года американское правительство стало вводить ограничения для его функционирования. В 1927 году Штаты добились провозглашения «автокефалии» Американской православной церкви. Этот церковный раскол не преодолен до сих пор.

С 1950-х годов осуществлялась политика американизации православной церкви, выражавшаяся, прежде всего, в полном вытеснении русского языка.

В 2014 году на Аляске были легализированы однополые браки, что стало еще одним нарушением Конвенции 1867 года: православные приходы обязали признавать подобные союзы.

Право на свободу предпринимательства и соцзащиту

Формально американское законодательство декларирует свободу предпринимательства и некоторые социальные гарантии. В то же время Вашингтон искусственно сдерживает развитие Аляски.

На сегодняшний день штат разделен на две части: освоенные (организованные) и неосвоенные (неорганизованные) территории (боро). Последние составляют более 50% штата. В них нет никакой инфраструктуры, органов самоуправления. Здесь фактически не действует законодательство США.

Организованные боро расположены либо на севере, либо на юге. Инфраструктура этих боро была создана либо во времена Русской Америки, либо в период, когда реализовывалась программа ленд-лиза. В ходе реализации программы ленд-лиза на территории Аляски была создана транзитная сеть, через которую поставлялись военные товары в СССР. В обратном направлении через эту сеть шло в качестве оплаты советское сырье. За счет этих поставок транзитная инфраструктура обросла населенными пунктами – Фэрбанкс, Делта-Джанкшен, Ном, Уткиагвик, Коцебу, Норт-Пол и др.

Конвенция об уступке Аляски не выполнена. Потомки жителей Русской Америки подвергаются дискриминации. Территория, переданная США, не развивается. Это означает, что договор между Штатами и Российской империей не действителен. Русская Америка подлежит возврату.

США должны вернуть Аляску за нарушения Конвенции 1867 года

Конвенция об уступке Аляски не выполнена, права жителей Русской Америки подвергаются нарушениям.

Госдума Российской Федерации в декабре приняла заявление о недопустимости преследования членов Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС).

КСОРС – это группа лидеров русскоязычных организаций США, которые объединились с целью популяризации русского языка, сохранения российского культурно-исторического наследия. При этом Координационный совет не является юридическим лицом, работает на общественных началах, не занимается политической деятельностью. Спецслужбы США обвиняют членов КСОРС в нарушении закона «О регистрации иностранных агентов», что, по мнению депутатов Госдумы, не является обоснованным. В связи с этим нижняя палата Федерального собрания обратилась к странам СНГ и ЕС с призывом осудить дискриминационную политику Вашингтона.

Другое дело, что государства, к которым обратилась Госдума, скорее всего, проигнорируют этот призыв. В подобных случаях более логично апеллировать к Организации Объединенных Наций.

Фото: © Global Look Press

В то же время есть повод вспомнить о существовании тех международно-правовых норм, которые позволяют защищать интересы наших соотечественников. В частности, такую возможность предоставляет Конвенция об уступке Аляски 1867 года. Этот международный договор, в соответствии с Конституцией США, относится к «верховному праву» Штатов. Это значит, что он приравнивается к основному закону. В нем черным по белому написано: бывшим подданным Российской империи гарантируется «пользование свободою, правом собственности и исповеданием своей веры». Это правило распространяется на потомков тех, кто проживал в Русской Америке по состоянию на 1867 год. Речь идёт не только о русских, но и об индейцах, эскимосах, алеутах. В эту категорию не попадают только «дикие» (первобытные) племена.

Разберём, как выполняется приведённое положение конвенции.

Право на свободу родного языка

К началу XX века власти США полностью ликвидировали русскоязычные школы. К юным потомкам жителей Русской Америки была применена следующая практика: если учителя застигали ребенка говорящим по-русски, то заставляли его мыть язык с мылом или пороли розгами. Итог: на сегодняшний день лишь 0,005% жителей Аляски владеют русским языком. При этом потомки подданных Российской империи составляют не менее 30% населения штата.

Фото: © Wikimedia Commons

К середине 1970-х годов на латиницу были переведены практически все языки коренного населения, письменность которых была создана на основе кириллицы. К числу этих языков относились алеутский, тлинкитский, алютикский, юпикский и др.

Право на сохранение истории и культуры

Во всех учебных пособиях, по которым учатся на Аляске, период Русской Америки именуется не иначе как «колониальный». «Отцом-основателем» штата именуется пресвитерианский священник Джексон Шелдон. Этот деятель рьяно призывал к ассимиляции населения Русской Америки. Он же ратовал за безжалостное подавление русской культуры, а также культур индейцев, эскимосов, алеутов.

Фото: © Wikimedia Commons/Presbyterian Historical Society

Право на свободу вероисповедания

В XIX веке православие было основной религиозной конфессией на Аляске. С 1917 года американское правительство стало вводить ограничения для его функционирования. В 1927 году Штаты добились провозглашения «автокефалии» Американской православной церкви. Этот церковный раскол не преодолен до сих пор.

С 1950-х годов осуществлялась политика американизации православной церкви, выражавшаяся, прежде всего, в полном вытеснении русского языка.

В 2014 году на Аляске были легализированы однополые браки, что стало еще одним нарушением Конвенции 1867 года: православные приходы обязали признавать подобные союзы.

Фото: © Global Look Press/Luc Novovitch

Право на свободу предпринимательства и соцзащиту

Формально американское законодательство декларирует свободу предпринимательства и некоторые социальные гарантии. В то же время Вашингтон искусственно сдерживает развитие Аляски.

На сегодняшний день штат разделен на две части: освоенные (организованные) и неосвоенные (неорганизованные) территории (боро). Последние составляют более 50% штата. В них нет никакой инфраструктуры, органов самоуправления. Здесь фактически не действует законодательство США.

Организованные боро расположены либо на севере, либо на юге. Инфраструктура этих боро была создана либо во времена Русской Америки, либо в период, когда реализовывалась программа ленд-лиза. В ходе реализации программы ленд-лиза на территории Аляски была создана транзитная сеть, через которую поставлялись военные товары в СССР. В обратном направлении через эту сеть шло в качестве оплаты советское сырье. За счет этих поставок транзитная инфраструктура обросла населенными пунктами – Фэрбанкс, Делта-Джанкшен, Ном, Уткиагвик, Коцебу, Норт-Пол и др.

Фото: © Global Look Press/Sergi Reboredo

Конвенция об уступке Аляски не выполнена. Потомки жителей Русской Америки подвергаются дискриминации. Территория, переданная США, не развивается. Это означает, что договор между Штатами и Российской империей не действителен. Русская Америка подлежит возврату.

Как Япония совершила прыжок из феодализма в империализм

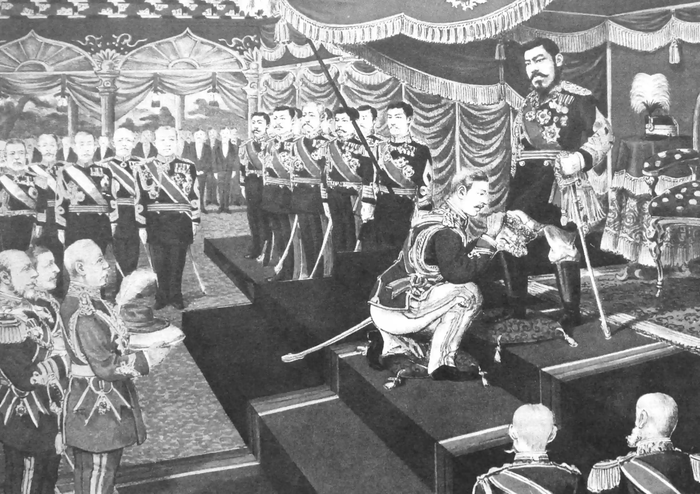

Молодой император Мэйдзи.

3 февраля 1867 года на престол Японии взошел 122-й император Муцухито, правление которого вошло в историю как «эра реформ».В нашей стране довольно смутное представление о Японии как современной, так и древней. В основном оно основано на различных штампах и клише. Сегодняшняя Страна Восходящего Солнца вовсе не похожа на государство, которое пережило свою революцию. Причем особенную, в ходе которой монарх не утратил власть, а, наоборот, вновь обрёл её.На протяжении почти 700 лет японской истории император являлся обожествляемой, но фактически номинальной фигурой. Реальным правителем страны являлся сёгун, что в переводе означает «полководец», «командующий». Сёгуном становился представитель наиболее влиятельного японского клана. Титул сэйи-тайсёгун был наследственно-родовым, хотя формально и жаловался всегда императором. Чёткого порядка наследования титула не существовало: обычно сёгун назначал преемника из числа своих сыновей, если же их не было, то усыновлял одного из представителей других ветвей рода.

Начиная с 1603 года Японией на протяжении 250 лет правил клан Токугава. Для императора и его приближённых был создан специальный кодекс, предписывавший монарху посвящать своё время изучению науки и искусств. Императоры почти никогда не покидали территорию дворца Госё в Киото, за исключением случаев, когда император оставлял власть или, в случае пожара, скрывался в убежище храма. Считалось, что главной обязанностью императоров является исполнение ритуалов, направленных на защиту страны от стихийных бедствий.

Токугава Ёсинобу, последний сёгун из клана Токугава, а также последний сёгун в истории Японии, занявший свой пост в 1866 году, видел выход из кризиса в государственных реформах на европейский манер. Однако времени на их осуществление у сёгуна уже не было. Под давлением политических противников 9 ноября 1867 года Токугава Ёсинобу официально заявляет о возвращении власти императору, которым на тот момент являлся едва справивший своё пятнадцатилетие Муцухито. Под этим именем император известен лишь за рубежом: по традиции после смерти в Японии монарха именуют так же, как и эпоху его правления. Эпоха Муцухито получила название «Мэйдзи», что означает «эпоха реформ».

Гражданская война по-японски

Токугава Ёсинобу рассчитывал, что формальное упразднение сёгуната позволит ему одновременно сохранить свой клан у власти. Однако политические соперники оказались сильнее. Новое правительство было сформировано противниками сёгуната. От имени императора оно приняло указ о ликвидации сёгуната и реставрации прямого императорского правления. Новое правительство лишило экс-сёгуна всех титулов и большинства землевладений. В ответ Ёсинобу перебрался из Киото в Осакский замок, где начал подготовку к свержению оппозиции и возвращению власти.

Как часто бывает в истории, за революционной сменой власти последовала гражданская война, в японской истории известная под названием «война Босин». Вооружённый конфликт, который начался в январе 1868 года, завершился в мае 1869 полным разгромом сторонников сёгуната. Надо сказать, что война Босин была довольно умеренной по количеству жертв. В конфликте, в который с обеих сторон было вовлечено около 120 000 человек, погибло около 4000 человек. Для последнего сёгуна это поражение обернулось лишь домашним арестом, из-под которого он был освобождён через сравнительно короткий промежуток времени. Токугаве Ёсинобу был возвращен ряд привилегий, а в 1902 году ему был пожалован титул герцога, его включили в состав новой японской аристократии кадзоку и дали место в Палате пэров имперского парламента Японии. Впрочем, утративший власть сёгун отошёл от политики, посвящая жизнь фотографии, охоте и игре го.

«Клятва Пяти пунктов»

Ещё до победы в войне Босин император Муцухито провозгласил программу своего правления в виде так называемой

«Клятвы Пяти пунктов»:

1. Мы будем созывать совещания и управлять народом, считаясь с общественным мнением.

2. Люди высших и низших классов, без различия, будут единодушны во всех предприятиях.

3. Обращение с гражданскими и военными чинами будет таково, что они смогут выполнять свои обязанности, не испытывая неудовольствия.

4. Отжившие методы и обычаи будут уничтожены, и нация пойдет по великому Пути Неба и Земли.

5. Познания будут заимствоваться у всех наций мира, и Империя достигнет высшей степени расцвета.

Революционным было и поведение Муцухито. Он покинул императорский дворец, чтобы лично возглавить войска, воюющие со сторонниками сёгуната. Муцухито стал первым императором за многие столетия, которого японцы могли наблюдать вблизи: он совершал поездки по стране с целью ознакомления с положением дел на местах. В сентябре 1868 года Муцухито переименовал город Эдо в Токио. Формальная коронация императора состоялась 15 октября 1868 года. Тогда же монарх и провозгласил начало эры «Мэйдзи». Перед Японией стояла чрезвычайно трудная задача: в кратчайшие сроки перестроить государство, чтобы оно могло быть конкурентоспособным.

Управление государством взял на себя госсовет, составленный из министров. К 1885 году структура правительства максимально приблизилась к европейской, был введён пост премьер-министра. Император принимал участие в заседаниях кабинета министров, однако сам выступал крайне редко. Была упразднена система, по которой управление на местах было сосредоточено в руках даймё, владетельных князей. Одни даймё передали владения императору добровольно, у других земли были изъяты.

В 1871 году указом императора автономные области были отменены, а страна поделилась на 72 префектуры. Даймё получили высокое денежное вознаграждение, от них потребовалось переехать в новую столицу, Токио. Многие из них оставили политические посты. В 1868 году было провозглашено уничтожение цехов и гильдий и предоставление всем и каждому права свободно избирать профессию.

Всё японское население получило право беспрепятственного передвижения по стране. Было введено формальное равенство всех сословий перед законом и установлено право частной собственности на землю, установлен единый поземельный налог, заменивший многочисленные феодальные подати. В стране был создан парламент, однако реальной властью он не обладал: в начале этого периода Япония оставалась абсолютной, а не конституционной монархией.

Армия Японии ускоренными темпами начала перестраиваться по европейским канонам. Это происходило ещё в период «войны Босин», а после её окончания процесс приобрёл ещё более масштабный характер. После ликвидации княжеств их войска, состоявшие из самураев, были переподчинены военному министерству.

В 1873 году правительство ввело в стране всеобщую воинскую повинность. Отныне все мужчины, достигшие двадцатилетнего возраста, были обязаны проходить службу в армии, независимо от своего социального происхождения.

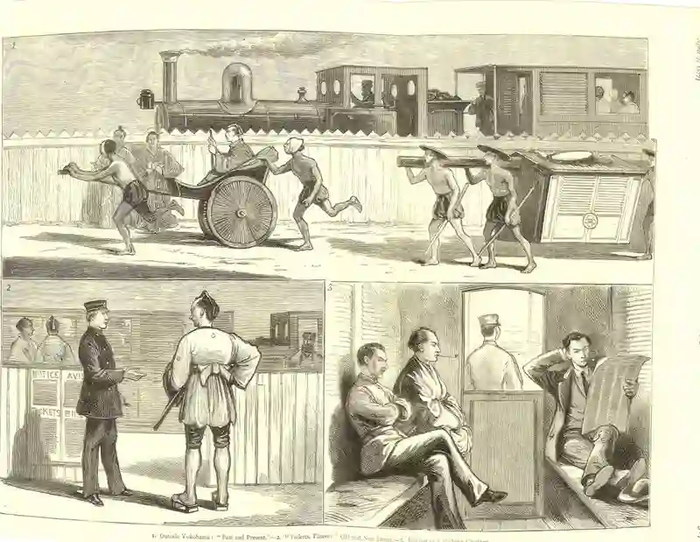

Одновременно с военной реформой были созданы отдельные от армии подразделения полиции. Первую железную дорогу в Японии император испытал на себе. В 1876 году правительство Японии приняло решение начать практику начисления пенсий дворянам. На государственное обеспечение этого сословия уходило до трети государственного бюджета.

Оставшиеся без средств дворяне вынуждены были перейти на государственную службу либо заниматься предпринимательством. Были проведены масштабные земельная и налоговая реформы.

В 1872 году был отменён запрет на продажу земли и признано существование частной собственности. Вместо ранее существовавшего натурального оброка государство стало получать денежный налог от землевладельцев в размере 3% от стоимости земельного участка.

В 1871 году было создано Министерство культуры, центральное учреждение, отвечавшее за образовательную политику. В 1872 году оно издало постановление о системе государственного образования по французскому образцу. Впрочем, вскоре власти пришли к выводу, что создание системы образования по образцу Франции слишком сложно, и в 1879 году был издан указ «Об образовании», по которому обязательное государственное образование ограничивалось лишь начальной школой немецкого образца.

Впервые появились государственные учебные заведения, где мальчики и девочки учились вместе. В 1877 году был основан Токийский университет, в префектурах активно создавались педагогические институты и высшие учебные заведения для женщин. С помощью европейцев и американцев стал осуществляться масштабный проект индустриализации страны.

В 1872 году под управлением европейских инженеров была открыта первая железная дорога, соединившая Токио с Иокогамой. Паровозы доставили из Европы, а здание вокзала было спроектировано в США. Первым пассажиром стал сам император.

В 1877 и 1881 годах в стране состоялись промышленные выставки для знакомства с перспективными мировыми технологиями в промышленности и в сельском хозяйстве. В 1877 году Александр Белл провёл телефонную линию между Токио и Иокогамой. На смену традиционной для Японии деревянной застройке приходили добротные каменные дома.

В Токио принимали иностранные делегации, и для встреч гостей с императором был разработан специальный церемониал, который, подчёркивая значимость фигуры монарха, должен был одновременно не задевать достоинство иностранцев. На международной арене Япония стремилась к пересмотру кабальных торговых соглашений, к равноправному партнёрству.

В 1889 году была представлена Конституция Японской империи. Помимо определения основ правового статуса императора и органов исполнительной власти, она устанавливала перечень основополагающих прав и свобод японских подданных, вводила в систему государственных органов обладавший законодательной властью парламент, нижняя палата которого избиралась населением, а также учреждала независимый суд. Конституция в вступила в силу в 1890 году.

Эра Мэйдзи стала переломной для Японии. Страна за пару десятилетий из отсталого феодального государства превратилась в передовую капиталистическую державу, которая стала бросать вызовы соседям. Не все оказались к этому готовы: для России горьким откровением стало поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов.

Амбиции японской элиты стали расти как на дрожжах. Обратной стороной прогресса эпохи Мэйдзи стали планы масштабной колониальной экспансии и рост японского милитаризма. Эти процессы достигнут своего пика в период Второй мировой войны. Это, впрочем, уже не относится к истории Муцухито, 122-го императора Японии, который покинул этот мир еще до начала Первой мировой: 30 июля 1912 года. Газета «Нью-Йорк Таймс», описывая церемонию прощания с императором, писала так: «Контраст между тем, что шло впереди похоронной повозки, и тем, что шло позади неё, был действительно поразительным. Перед ней шла старая Япония, за ней — новая Япония».

P.S. Баянометр ругался на некоторые картинки, но сам текст не повторяется.

Как ни крути, а японцы молодцы. За такой кратчайший срок развить из отсталой средневековой феодальной страны в развитое цивилизованное современное государство! То на что у европейцев ушло несколько столетий постепенного развития, японцы проскочили лет за 40-50. И при этом они тогда умудрились сами стать лидерами на мировой политической арене, а не покорной колонией, гнущей спину на плантациях цивилизованных белых господ.

Первую железную дорогу в Японии император испытал на себе.

Фраза звучит очень неоднозначно.

Конец Эпохи Токугавы Реставрация Мейдзи, гражданская война. И аниме Самурай Икс (Бродяга Кэнсин) 🙂

О самих реформах Мейдзи неплохо сказано в исходном посте, ну и, в конечно же, Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Реставрация_Мэйдзи

Я думаю, что многие из нас учились в школе. Некоторые учились хорошо. Но кто из школьной программы узнал, в смысле запомнил, хоть что-нибудь об истории Японии?

Я впервые узнал о Реставрации Медзи и гражданской войне в Японии из одного из самых крутых аниме-сериалов — Самурай Икс (Бродяга Кэнсин) https://ru.wikipedia.org/wiki/Rurouni_Kenshin

Для ЛЛ небольшая копипаста