Что было 1 сентября 1812 года

Военный совет в Филях

Участники военного совета

Сведений о том сколько людей точно участвовали на Совете в Филях до сих пор нет. Считается, что там присутствовало до 15 человек.Достоверно известно о присутствии там следующих людей: Кутузов, Барклай-де-толли, Беннигсен, Дохтуров, Толь, Раевский, Остерман-Толстой, Уваров, Ермолов, Коновницын, Кайсаров.

На военном совете обсуждались 4 возможности:

Окончательное решение на военном совете было за главнокомандующим, поскольку единства между генералами не было. Кутузов, верный тактике изматывания противника, решил отступить и оставить Москву Наполеону. Причина этого решения заключается в понимании Кутузовым всей силы наполеоновской армии.К бородинскому сражению Кутузов хорошо подготовился, но к возможной битве под Москвой подготовиться времени не было. Поражение же в этой битве лишало бы Россию армии.

Военный совет в Филях завершился и на нем было принято 2 стратегических решения: оставить Москву Наполеону и отступать армией по рязанской дороге. Это решение фактически было продавлено Кутузовым своим авторитетом и положением. Большинство генералов с ним не соглашались. Вот, например, что писал Дохтуров своей супруге:

Какой позор! Это настоящий стыд для русских. Наши солдаты плачут и говорят, что лучше умереть на стенах Кремля, чем оставлять город врагу. Куда завел нас Кутузов?

В основном в бой рвались генералы, у которых не было сильного стратегического мышления, а также столь богатого боевого опыта, как у Кутузова. Главнокомандующий понимал, что армия понесла большие потери под Бородино, солдаты измотаны, достаточного времени для подготовки к сражению нет. Поэтому было принято решение отступить, соединиться с подкреплением и дальше изматывать противника.

Место проведения

Военный совет прошел в деревне Фили, которой владели Нарышкины. Деревня вплотную прилегала к Москве. Место было выбрано из-за того, что в этом районе располагалась действующая армия.

Сам совет прошел в доме крестьянина Михаила Фролова. Дом был выбран наугад. Изба сгорела в 1868 году, но ее восстановили в 1887 году.

Хроника войны 1812 г — сентябрь, первая половина

1 сентября (20 августа)

Курс на Бородино

1-я и 2-я армии не стали останавливаться у Гжатска, получив приказ о движении к селу Бородино.

Предполагая неизбежность и близость сражения, Кутузов пытается подтянуть поближе к основному театру 3-ю армию Тормасова, приказав ей двигаться в северном направлении и тем самым оказывать давление на правый фланг главных сил Наполеона. А для сдерживания корпуса Шварценберга предполагается задействовать Дунайскую армию Чичагова, усиленно марширующую к Луцку.

2 сентября (21 августа)

Колоцкий монастырь

Старая и новая смоленские дороги всё ближе и ближе подводят русских и французов к Бородино. 2 сентября главные русские силы располагаются у Колоцкого монастыря.

Занимать крепкую позицию у монастыря не предполагается, армии имеют приказ двигаться дальше на Бородино. До села остается километров двадцать.

3 сентября (22 августа)

«И вот нашли большое поле»

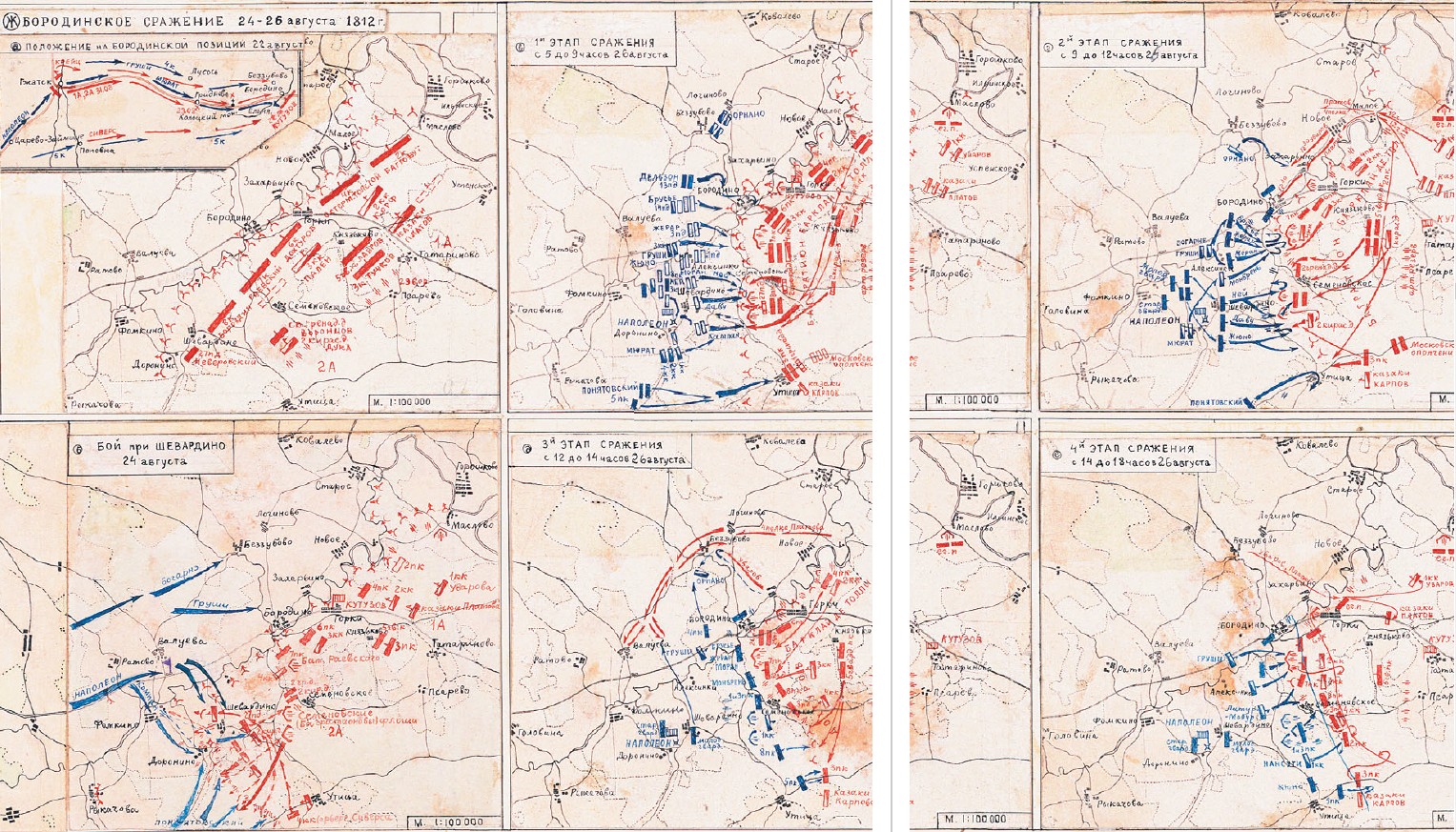

В этот день русские армии достигли села Бородино. Здесь уже чувствуется, предполагается грядущее сражение. Армии занимают позицию вдоль течения реки Колоча от деревни Маслово (крайний правый фланг) до Шевардино (крайний левый фланг).

Очевидно, Наполеон ожидается из-за реки, почему позиция и признается удобной для его встречи. Однако не самый плохой полководец Европы не собирался играть по русским правилам.

4 сентября (23 августа)

Рапорт Кутузова

Кутузов готовится дать генеральное сражение на выбранной им позиции. О чем и сообщает императору в рапорте от 23 августа.

Отступление от Царева-Займища им объясняется чрезвычайной потрепанностью полков в боях от Смоленска и далее. Командующий поясняет, что отступал, идя навстречу пополнениям, собранным генералом Милорадовичем. Всего в потрепанные полки влито до 17 тысяч новобранцев-рекрутов. На следующий день (24 августа) ожидается прибытие московского ополчения (до 15 тысяч).

Избранная позиция у Бородино названа Кутузовым «одной из наилучших, которую только на плоских местах найти можно». Опытный царедворец виден в успокоительно бравурных фразах вроде такой: «Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, тогда я имею большую надежду к победе».

5 сентября (24 августа)

Бой за Шевардинский редут

Изначально Шевардинский редут служил крайней точкой левого фланга русской армии. Однако утром 24 августа французы, наступая не прямо на русский фронт, а вдоль него, вышли к редуту и атаковали расположенный здесь отряд генерал-лейтенанта Горчакова.

Бой начался еще утром в нескольких километрах от укрепления. Столкнулись русский арьергард и французский авангард. Наш арьергард отходит к Шевардино. Ближе к полудню арьергардный бой перерастает в сражение за редут.

Как это обычно водится, описание боя с нашей и вражеской стороны разнится. Очевиден итог: к вечеру русские войска оставляют укрепление и отходят на восток, где и формируется главная линия левого фланга армии. Потери сторон оцениваются в 4-5 тысяч противника и 6-7 тысяч (по словам Барклая) у нас.

6 сентября (25 августа)

Накануне

День прошел в подготовке к грядущему сражению. Русские укрепляли свои позиции, французы подтягивали войска. Оба полководца пишут приказы-диспозиции.

До сих пор ведутся споры об эффективности отданных Кутузовым распоряжений. Оценки колеблются в диапазоне от «гениально» до «из рук вон плохо». Можно предположить, что более-менее взвешенная оценка окажется ближе к середине. Это не было так уж плохо, поскольку Наполеон всё-таки не одержал победы. По крайней мере, безоговорочной. И уж тем более не разгромил русскую армию. Но это не могло быть и гениальным, поскольку половина русской артиллерии не была введена в дело, а резервам из 1-й армии приходилось преодолевать очень уж большое расстояние, спеша на помощь 2-й армии.

Как бы то ни было, а фигуры расставлены, пора начинать партию.

«Повсюду стали слышны речи:

«Пора добраться до картечи!»

И вот на поле грозной сечи

Ночная пала тень».

7 сентября (26 августа)

«Великий день Бородина»

День Бородинского сражения. Сказать о нем можно или очень много, или очень мало. Предпочитаю второе. Более подробно с ходом боя можно ознакомиться, например, в книгах, которые мы активно пропагандируем к чтению.

8 сентября (27 августа)

Отступление

Как известно, Кутузов примерно до полуночи храбрился и вроде был готов возобновить сражение наутро. Но:

«Тогда считать мы стали раны,

Товарищей считать».

Потери оказались настолько велики, что еще один день такого боя мог окончательно уничтожить русскую армию. Итогом подсчета потерь на поле боя стал приказ Кутузова об отступлении на Можайск и, видимо, далее к Москве.

Кстати о потерях. Это один из остро дискутируемых вопросов, связанных с Бородино. Советская историография (по крайней мере, в школьных учебниках) бодро рапортовала о 60 тысячах потерь Наполеона и 40 тысячах русских. Всячески подчеркивалось полное обескровление французов. Дескать, весь смысл сражения — уничтожить невосполнимую живую силу врага.

Эти оптимистичные оценки давно подвергнуты ревизии. Более близким к истине считается менее благоприятный для русских расклад: порядка 35 тысяч у Наполеона и от 40 до 50 тысяч у Кутузова. Так что вопрос с кровопусканием, он, мягко говоря, дискуссионный.

9 сентября (28 августа)

Французы в Можайске

В ходе двухдневных арьергардных боев 27-28 августа французы постепенно выдавили отряд генерала Милорадовича из Можайска. В городе оставлено до 10 тысяч раненых при Бородино русских солдат. Сам Милорадович этим числом формально назначен командующим 2-й армией (вместо раненого Багратиона). С 26-го числа, со дня битвы армией временно руководил генерал Дохтуров.

Впрочем, после понесенных потерь армия осталась армией лишь по названию, и назначение это не имело большого значения. Тем более что уже вскоре и 1-я и 2-я армии были слиты в одно соединение. Милорадович же остался в нашем сознании эффективным командиром арьергарда в период отступления к Москве и далее.

10 сентября (29 августа)

Отход за реку Нара

Этим числом русская армия отошла за реку Нара и расположилась биваком близ сегодняшней Кубинки. Кутузов пишет оправдательное письмо Александру I, где, в частности, говорится:

«Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которую пришел нас атаковать. Но чрезвычайная потеря, и с нашей стороны сделанная, особливо тем, что переранены самые нужные генералы, принудила меня отступить по Московской дороге. Сегодня нахожусь я в деревне Нара и должен отступить еще потому, что ни одно из тех войск, которые ко мне для подкрепления следуют, ко мне еще не сближились».

Арьергард Милорадовича ведет бои с преследующим армию авангардом французов под руководством маршала Мюрата.

11 сентября (30 августа)

Форт Росс

А в далекой Америке и думать не думали, и знать не знали о полных драматизма событиях под Москвой. Этим числом датируется возникновение на карте мира крепости Росс (Форт-Росс) — русского поселения в Калифорнии. Колония просуществовала до 1841 года, когда была продана американцам.

В России же шел несильный арьергардный бой под Кубинкой. Слабое давление французского авангарда навело Кутузова на мысль об обходе его с севера Евгением Богарнэ. В связи с этим отступление русской армии несколько ускоряется.

12 сентября (31 августа)

Награда за Бородино

Александр I в ответ на сообщение Кутузова о победе под Бородино:

«Князь Михайло Ларионович!

Знаменитый Ваш подвиг в отражении главных сил неприятельских, дерзнувших приблизиться к древней нашей столице, обратил на сии новые заслуги Ваши Мое и всего отечества внимание.

***

В вознаграждение достоинств и трудов Ваших возлагаем мы на Вас сан генерал-фельдмаршала, жалуем Вам единовременно сто тысяч рублей…»

Надо заметить, что позже, когда стали очевидны результаты сражения, отступление и оставление Москвы стали фактом, император значительно понизил выданные за Бородино награды. Однако пожалование Кутузову отменять не стал.

13 (1) сентября

Военный совет в Филях

После осмотра выбранного для нового сражения места собран военный совет в деревне Фили.

Присутствовали: М.И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, Л. Л. Беннигсен, Д. С. Дохтуров, А. П. Ермолов, П. П. Коновницын, А. И. Остерман-Толстой, Н. Н. Раевский, К. Ф. Толь, Ф. П. Уваров.

Вопрос: давать новое сражение или оставить Москву без боя? За сражение высказались пятеро (Беннигсен, Ермолов, Коновницын, Уваров и Дохтуров) и пятеро же (если считать Кутузова) против.

Итог: приказ об оставлении Москвы.

14 (2) сентября

Оставление Москвы

Русская армия покидает Москву. В городе остается (согласно официальным данным) 9 тысяч раненых.

Висящему на хвосте русских маршалу Мюрату командующий арьергардом Милорадович посылает письмо, в котором просит краткого перемирия для спокойного отхода из города. В противном случае, коли французы атакуют, грозит Милорадович, мы устроим им на улицах бойню и непременно подожжем город. Мюрат позволяет русским отойти без боя.

Вечером в Москву входят французские войска.

15 (3) сентября

Наполеон в Кремле

Наполеон въезжает в Кремль. Казалось бы — торжество. Однако современники отмечают мрачное настроение Бонапарта. Город пуст, нет и намека на капитуляцию русских. Вечером в городе начинаются пожары.

Краткий курс истории. Совет в Филях

1 (13) сентября 1812 года в Филях был проведен знаменитый военный совет.

Предпосылки совета

26 августа (7 сентября) 1812 года состоялось одно из самых кровопролитных сражений XIX века. Значение Бородинской битвы для нашей истории трудно переоценить. Победа в ней спасла бы Москву от разорения и пожара, а поражение могло подчинить Россию воле Наполеона, но 12-часовой бой завершился неопределенным итогом: не было ни явных победителей, ни явных побежденных. Сам французский император в своих мемуарах охарактеризовал результат Бородинского сражения так: «Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми…».

После долгих недель почти безостановочного отступления, изматывающих арьергардных боев, оставления городов решительное и ожесточенное противостояние на Бородинском поле подняло дух Русской армии. Многие были готовы продолжить сражение на следующий день… Но общая ситуация складывалась так, что М. И. Кутузов не был уверен в успехе в случае возобновления генерального сражения ввиду того, что наличествующие под его командованием войска понесли серьезные потери, нуждались в отдыхе и частично в реорганизации – нужно было заменить многих погибших и выбывших по ранению командиров, а из рескрипта Александра I от 24 августа (5 сентября) ему было известно, что в самое ближайшее время рассчитывать на получение столь нужных в тот момент пополнений нельзя. Позиция между Филями и Воробьевыми горами, выбранная начальником Главного штаба Русской армии Л. Л. Беннигсеном, была раскритикована группой военачальников во главе с М. Б. Барклаем де Толли.

А.К.Саврасов. «Изба совета в Филях»

Совет

Для окончательного решения о дальнейших действиях М. И. Кутузов созвал военный совет в селе Фили. Местом заседания совета стала изба крестьянина Михаила Фролова. Вечером 1 (13) сентября собрались участники совета. В их числе были М. Б. Барклай де Толли, Д. С. Дохтуров, Л. Л. Беннигсен, Н. Н. Раевский, Ф. П. Уваров, А. П. Ермолов, А. И. Остерман-Толстой и другие.

Большинство присутствующих полководцев разделяло мнение солдат о необходимости дать еще одно сражение Наполеону. По давней воинской традиции первое слово всегда предоставлялось младшему по званию, но Михаил Илларионович в этот раз нарушил ее и сначала дал слово Барклаю де Толли, который высказался за продолжение отступления. Именно ему принадлежат слова, которые очень хотел услышать Кутузов и которые иногда приписывают ему самому: «Сохранив Москву, Россия не сохранится от войны, жестокой, разорительной. Но сберегши армию, еще не уничтожаются надежды Отечества».

Споры на совете разгорелись жаркие, вопрос был принципиальный, а к единому мнению генералы прийти не смогли. Решение принял сам главнокомандующий: армию нужно во что бы то ни стало сохранить для продолжения борьбы, Москву придется оставить.

Послесловие

После совета в Филях Русская армия двинулась в сторону Москвы. Войска думали, что идут в обход на место нового решительного боя, но вскоре все прояснилось. С горечью, но в полном порядке проходили полки через Москву на Рязанскую дорогу. История полностью подтвердила гениальность решения Кутузова. Армия была сохранена, через месяц враг покинул Москву, а к концу года с русской земли были выбиты последние французские оккупанты.

Интересная судьба сложилась у дома крестьянина Михаила Фролова, где проходил военный совет. В 1868 году изба сгорела, но была восстановлена в 1887 году. Внешний вид «Кутузовской избы», как называли ее местные жители, сохранился благодаря тому, что был запечатлен А. К. Саврасовым в этюдах. Куда более известна картина А. Д. Кившенко «Военный совет в Филях в 1812 году», но написана она была уже после пожара. С 1962 года это филиал музея-панорамы «Бородинская битва».

Хроника войны 1812 г — сентябрь, вторая половина

16 (4) сентября

Пожар Москвы

Занявшиеся в ночь на 4-е пожары к полудню достигают огромной силы. Огонь проникает в Кремль, вытесняя оттуда самого Наполеона. Немногочисленные французские пожарные команды не могут справиться с пламенем. Гораздо лучше действуют расстрельные команды, пуская в расход поджигателей, истинных и мнимых.

Кутузов пишет письмо Александру I, в котором объясняет причины, заставившие его покинуть Москву. Причины нам очевидны, мы не будем на них останавливаться. Не знали в этот день ни Кутузов, ни Александр только одного — того, что Москвы скоро почти не останется.

17 (5) сентября

Образование 3-й армии

К Луцку, где стоит 3-я обсервационная армия Тормасова, подтягиваются части Дунайской армии Чичагова. При соединении новая армия получает наименование 3-й Западной. Командующим назначается Чичагов. Надо сказать, не лучший выбор, поскольку Чичагов даже не генерал, а адмирал. Ранее был морским министром. Позже его действия на Березине будут признаны крайне неудачными.

Пока на южном фланге Наполеона образовалась русская группировка приличной силы. По расчетам Кутузова (весьма завышенным) она должна иметь до 60 тысяч солдат. Но и с меньшими силами армия значительно превосходит противостоящий ей корпус Шверценберга и уже может начинать оказывать давление на главные силы противника. Чем уже и занимается, организуя диверсию в сторону Пинска.

18 (6) сентября

Москва сожженная

Пожар бушевал трое суток и наконец стал стихать. Москва выгорела тотально, как во времена крымских татар. Д.С. Дмитриев пишет:

«Картина ужасная и потрясающая!

Каменных домов в 1812 году было в Москве до пожара 2567, осталось только 526, деревянных – 6521 дом, осталось 2100, лавок каменных – 6324, осталось 989, деревянных – 2197, осталось 379; из 237 церквей более половины обгорело, а 12 церквей совсем сгорели. Уцелевшие от пламени дома и церкви были разграблены. Некоторые улицы буквально выгорели, так что на них не осталось ни одного дома. Замоскворечье тоже почти всё выгорело. Нечего говорить о дальних концах Москвы, они были выжжены и ограблены. Уцелели только те дома, в которых помещались французские генералы и другие чиновные лица».

19 (7) сентября

Партизанская война

В Отечественную войну 1812 года как никогда России пригодились казачьи войска. В большой армии бесценной оказалась их дозорная служба, в малой войне — способность к стремительным налетам.

7 сентября происходит сразу несколько относительно крупных диверсий во французском тылу (например, под Можайском, под Полоцком). Главные действующие лица — казаки. Беспечные враги, непривычные к такой войне, берутся в плен сотнями.

20 (8) сентября

Кабинетный стратег

Этим числом в главную квартиру русской армии, то есть к Кутузову прибывает адъютант Александра I. Император присылает командующему свой план войны. План поверхностный, наивный, без расчета возможностей и снабжения.

Суть плана сводится к наступлению двух группировок в тыл к Наполеону. Витгенштейн идет через Полоцк на Борисов, а Чичагов туда же, но с юга. О действиях главных сил в плане нет ни слова. Собственно говоря, эту записку и планом-то называть неловко.

Тем не менее, в направлении Борисова кое-какие силы Чичагова уже продвигаются. В частности отряд генерал-майора Ламберта этим днем имеет небольшую стычку с противником близ Несвижа.

21 (9) сентября

Война по обе стороны океана

Мало кто при чтении о событиях Отечественной войны 1812 года помнит о других, параллельно шедших войнах. В частности, наполеоновские войска сражались в Испании против испано-португало-британских войск, на юге России гремела персидско-русская война 1806-1813 гг, Аргентина вела войну за независимость, шла англо-американская война 1812-1815 гг.

В этой последней 21 сентября произошел налет американских войск на Гананок, что в Канаде. Событие, впрочем, в масштабе нашей войны ничтожное.

22 (10) сентября

А где же Кутузов?

Передовые части Мюрата преследовали всего лишь пару казачьих полков, которые имитировали отход всей русской армии. 22 сентября французы окончательно убедились, что их долго и упорно водили за нос.

Тем же днем Наполеон выделил из своей армии обсервационный корпус под командованием маршала Бессьера. Корпус двинут по подольской дороге разыскивать армию Кутузова.

Эк ведь, велика матушка Россия, легко целую армию спрятать.

23 (11) сентября

Обиженный Барклай

Самым обиженным полководцем Отечественной войны 1812 года, конечно, является Барклай-де-Толли. Исправно приводивший в действие план отступления (заметим: план, согласованный с императором), он неизменно получал даже от своих подчиненных метку «предатель». Отъезжавшая из Калуги карета Барклая была осыпана камнями.

Но до этого отъезда было еще его письмо, датированное 11 сентября (по ст. стилю) и адресованное царю. В нем он с большой обидой перечислял бои, которые провела его армия, объяснял невозможность дать генеральное сражение ранее, чем армию принял Кутузов и фактически просил отставки. Главная же фраза и мысль сего послания такова:

«Только от сохранения армии зависела судьба Российской Империи, и дело 26 августа (Бородинское сражение — В.П.) доказало, что несмотря на все прежние упорные бои, эта великая цель была достигнута».

24 (12) сентября

Смерть Багратиона

В этот день скончался тяжелораненый при Бородино генерал П.И. Багратион. Может быть, он и не был выдающимся стратегом, но несомненно обладал важной для полководца чертой — умением расположить к себе солдат и офицеров.

Спустя 25 лет прах Багратиона перезахоронили на месте батареи Раевского на Бородинском поле. В разгар борьбы с царскими памятниками в 1932 году могила полководца была разорена. Часть останков (небольшие осколки костей) Багратиона обнаружена позже и перезахоронена в 1987 году там же, то есть близ батареи Раевского.

25 (13) сентября

Несостоявшееся сражение

Наконец-то посланные Наполеоном войска нащупали армию Кутузова. Контакт произошел на реке Десна близ Подольска. Опасаясь обхода своего правого фланга (от того же Подольска), Кутузов оттягивает войска к Красной Пахре, где занимает позицию. Но не с целью дать генеральное сражение, а лишь для возможного сдерживания неизвестных ему сил противника.

Позже Кутузова часто упрекали за нежелание перейти в решительное наступление на весьма ограниченные силы французов. Но, во-первых, он действительно не знал, сколько тут неприятеля. Кутузов даже предполагал, что к Подольску подошла вся армия Наполеона. Во-вторых, русская армия еще далеко не восполнила бородинских потерь и вряд ли насчитывала заметно больше 50 тысяч боеспособных солдат.

Рисковать Кутузов не собирался. Потому и не перешел к решительным действиям, придерживаясь ранее принятого плана прикрытия калужского направления и накопления сил.

26 (14) сентября

Контрнаступление у Риги

Не стоит сводить всю войну 1812 года исключительно к действиям главных сил Кутузова и Наполеона. Война шла на довольно широком фронте от Риги до Луцка. Да, на юге австрийцы ограничивались лишь маневрами, не вступая в большие бои. Но на севере прусский корпус генерала Йорка осаждал Ригу.

Русские тоже не сидели сложа руки и подтягивали к Риге подкрепления. Главным образом, из Финляндии. 14 сентября соединившиеся русские корпуса Эссена и Штенгеля переходят в контрнаступление против пруссаков в общем направлении на Митаву. С помощью канонерских лодок контр-адмирала Моллера, действовавшего по реке Аа, освобожден Даленкирхен.

27 (15) сентября

Не хотите переговоров? Будем воевать

Уже с лета русские пытаются войти в сношения с командиром прусского корпуса генералом Йорком. Однако на волне видимых успехов Наполеона, победы того при Бородино, занятии Москвы пруссаки не видят необходимости в каких-то переговорах с русскими.

Что ж, в таком случае мы продолжаем наступление под Ригой. В этот день русские корпуса продвинулись еще дальше и уже заняли Экау. Авангарды подтягиваются к самой Митаве, столице Курляндии.

28 (16) сентября

Реорганизация

Отойдя к Тарутино и встав тут лагерем, Кутузов наконец получил возможность переформировать свои потрепанные силы. Поскольку от 2-й Западной армии не осталось войск и на полнокровный корпус, она была формально соединена с 1-й Западной армией.

Общим командиром соединенных сил объявлен Барклай. Но все понимают, что это просто формальность и что Барклаю осталось находиться при армии считанные дни. Уже скоро этот генерал уедет в Калугу, где в него будут бросать камни, а единственным командующим при главных силах останется уже фельдмаршал Кутузов.

29 (17) сентября

Южный участок фронта

На южном фланге переходит в активное наступление адмирал Чичагов. 17 сентября (ст. стиля) он атаковал корпус Шварценберга близ Любомля. Сражение, впрочем, вышло вялое без решительных действий. Чичагов не решался идти вперед, Шварценберг вообще пытался избежать большого кровопролития. По итогам дня австрийцы отступили.

А еще дальше к северу авангард или вернее сказать передовая конная партия Чичагова влетела в Гродно. Это уже довольно сильное давление на коммуникации Наполеона, которые хотя и проходят еще севернее, но уже близки.

Да, несмотря на захват Москвы, положение Наполеона становится всё более шатким. Ему нужен срочный мир. И желательно продиктованный им именно из Москвы.

30 (18) сентября

Царственный ябеда

Александр I, если изучить его слова и мысли, представляется фигурой препротивной. Правда, еще отдельный труд — определить его истинные мысли. Но вполне можно допустить, что натура Александра чуть более полно приоткрывалась в письмах к сестре Екатерине.

Часто цитируются куски из одного такого письма, датированного 18 сентября. В нем он проявляет себя довольно подленько сваливающим ответственность на Барклая, Кутузова, свое окружение — на кого угодно, только бы обелить себя. Уже уверенный в поражении, он спешит отмыться перед историей.

«Грубые ошибки, сделанные сим последним (Барклаем — В.П.) в этой кампании и бывшие отчасти причиною наших неудач, только подкрепили меня в этом убеждении, при котором меньше, чем когда-либо, я мог считать его способным быть во главе обеих армий, соединенных под Смоленском».

«В Петербурге я нашел всех за назначение главнокомандующим старика Кутузова; это было единодушное желание. Так как я знаю Кутузова, то я противился сначала его назначению».

«Справедливости ради должен признать, что ничего нет удивительного в моих неудачах, когда у меня нет хороших помощников, когда терплю недостаток в деятелях по всем частям».