Что было 28 июня 1914 года

Этот день в истории: 1914 год — убийство Франца Фердинанда в Сараево

28 июня 1914 года в Сараево (столица Боснии и Герцеговины) сербский гимназист Гаврила Принцип смертельно ранил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену герцогиню Софию Гогенберг. Выстрелы, произведенные Принципом, положили начало цепи событий, в результате которых в Европе разгорелась Первая мировая война.

Престарелый император Франц Иосиф, правивший в этот момент Австро-Венгрией, прямых потомков мужского пола не имел, так что Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Габсбург, приходясь императору старшим племянником, являлся наследником престола. Стоит сказать, что Франц Фердинанд был главной надеждой загнивающей монархии. Еще в 1906 году эрцгерцог составил план преобразования Австро-Венгрии, который в случае его осуществления мог продлить жизнь империи Габсбургов, снизив градус межнациональных противоречий. Согласно этому плану, лоскутная империя превращалась в федеративное государство Соединенные Штаты Великой Австрии, в котором образовывались 12 национальных автономий для каждой из крупных народностей, проживавших в Австро-Венгрии.

28 июня 1914 года эрцгерцог по приглашению наместника в Боснии и Герцеговине Оскара Потиорека приехал в Сараево на манёвры. Сараево было главным городом Боснии. До русско-турецкой войны Босния принадлежала туркам, и по её итогам должна была отойти к Сербии. Однако в Боснию были введены австро-венгерские войска, а в 1908 году Австро-Венгрия официально присоединила Боснию к своим владениям. Таким положением не были довольны ни сербы, ни турки, ни русские, и в 1908−1909 годах из-за этого присоединения чуть было не разразилась война, но тогдашний российский министр иностранных дел Александр Петрович Извольский отговорил царя Николая II от опрометчивых действий.

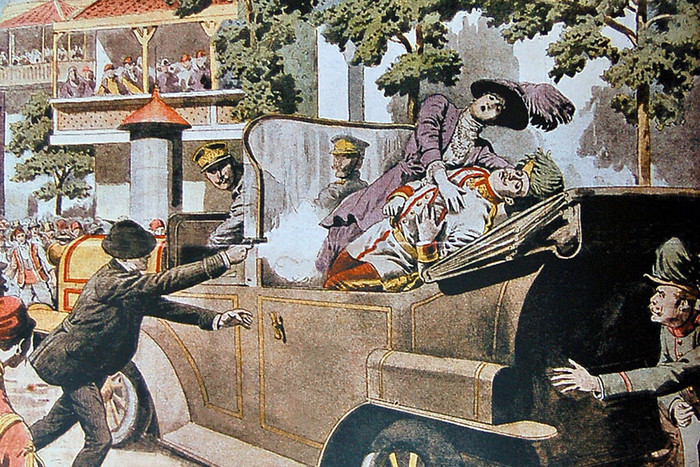

Машина эрцгерцога марки Gräf & Stift рванула с места покушения и помчалась по набережной Аппель. На перекрестке у Латинского моста автомобиль слегка притормозил, переключаясь на пониженную передачу, и водитель начал поворот направо. В это время из магазина Штиллера на улицу вышел один из той самой туберкулёзной шестёрки, 19-летний гимназист Гаврила Принцип. Увидел поворачивающий Gräf & Stift, он подбежал к нему почти вплотную, выхватил браунинг и открыл огонь. Франц Фердинанд получил ранение в яремную вену, а герцогине пуля попала в живот. Позже на суде Принцип заявил, что не собирался убивать Софию, а вторая пуля на самом деле предназначалась сидевшему на переднем сиденье Потиореку.

Обе жертвы оставались сидеть и скончались по пути в резиденцию губернатора, где им собирались оказать медицинскую помощь. Сначала умерла София, затем через десять минут умер Франц Фердинанд. После убийства Фердинанда «Молодая Босния» была запрещена. Двоих других участников покушения казнили, а Гаврила Принцип был осужден как несовершеннолетний на 20 лет каторги и умер от туберкулеза в тюрьме.

23 июля Австро-Венгрия обвинила в покушении Сербию и предъявила ей ультиматум, грозя разрывом дипотношений. Почти все пункты ультиматума Белград принял, за исключением пункта № 6, который нарушал ее суверенитет. В Вене сочли такой ответ неудовлетворительным и 25 июля австрийский посол был отозван, а 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии и начала мобилизацию. Что автоматически означало ответные действия России и Франции. Первая мирова война началась.

Сараевское убийство

Сараевское убийство 28 июня 1914 года – одно из самых громких событий XX века. Убийство произошло в городе Сараево (современная столица Боснии и Герцеговины), а жертвами стали наследник австрийского престола Франц Фердинанд и его супруга герцогиня София Гогенберг.

Покушение готовила группа террористов (сербских студентов) из шести человек. Один из них, Гаврило Принцип преуспел.

Большинство историков считают, что целью убийства наследника австрийского престола было освобождение южнославянских земель от владычества Австро-Венгерской империи и присоединение их к Сербии. Наследник планировал провести некоторые реформы, чтобы окончательно закрепить за империей эти территории. Как потом скажет Гаврило Принцип, одной из причин убийства было как раз предотвращение проведения этих реформ.

Подготовка покушения

Прибытие Франца Фердинанда в Сараево

Франц Фердинанд прибыл в Сараево на поезде утром, на вокзале его встретил Оскар Потиорек. Франц Фердинанд, его жена и Потиорек сели в третий по счету автомобиль (кортеж насчитывал шесть автомобилей). Их автомобиль был полностью открытый.

Сначала эрцгерцог осмотрел казармы, а затем направился вдоль набережной, где и произошло первое покушение. Первым из террористов стоял вооруженный гранатой Мухаммед Мехмедбашич, однако его атака провалилась. Вторым стоял Чурбилович, но и его постигла неудача. Третьим был Чабринович. В 10 час. 10 мин. Чабринович бросил гранату в автомобиль эрцгерцога, но та отскочила и взорвалась на дороге. Взрывом было ранено около 20 человек.

Казалось, что Сараевское убийство провалилось. Кортеж эрцгерцога промчался на большой скорости мимо остальных террористов в Ратушу.

Пуля, начавшая Первую мировую войну

Гаврило Принцип знал, что первое покушение провалилось, и решил изменить место своей дислокации. Он расположился возле магазина «Деликатесы Морица Шиллера», через который проходил обратный маршрут эрцгерцога. Когда машина эрцгерцога поравнялась с убийцей, Гаврило резко выскочил и с расстояния нескольких шагов открыл огонь из пистолета. Одна пуля попала эрцгерцогу в шею и пробил вену, другая – в живот герцогине. Убийца был арестован в тот же момент. Как он потом сказал на суде, он не хотел убивать жену Франца Фердинанда, а эта пуля предназначалась Потиореку.

Раненные эрцгерцог и его жена умерли не сразу, их повезли в госпиталь. Герцог, будучи в сознании, умолял жену не умирать, на что та постоянно отвечала: «Это нормально». Говоря это, она имела в виду рану, пытаясь таким образом утешить мужа, будто с ней все хорошо. И сразу после этого она умерла. Сам же эрцгерцог скончался спустя десять минут.

Последствия Сараевского убийства для Сербии

После смерти тела Софии и Франца Фердинанда были отправлены в Вену, где их похоронили на скромной церемонии, что сильно разгневало нового наследника австрийского престола. Через несколько часов в Сараево начались антисербские погромы, полиция на это не реагировала. Огромное количество сербов были жестоко избиты, некоторые были убиты. Было разрушено и разграблено много зданий.

Однако не все участники заговора были совершеннолетними по сербским законам. Поэтому десяти участникам, в их числе и Гавриле Принципу, было назначено наказание в 20 лет заключения в тюрьме строгого режима. Пять человек казнили через повешение, одного заключили в тюрьму пожизненно, и еще девять человек были оправданы. Сам Принцип умер в 1918 году в тюрьме от туберкулеза.

Последствия Сараевского убийства для всего мира

Убийство наследника австрийского престола повергло в шок практически всю Европу, многие страны приняли сторону Австрии. Сразу после убийства правительство Австрии отправило в Сербию ряд требований, среди которых была выдача всех, кто приложил руку к этому убийству.

Сербия сразу мобилизовала свою армию, и ее поддержала Россия. На некоторые важные для Австрии требования Сербия ответила отказом, после чего 25 июля Австрия разорвала дипломатические отношения с Сербией.

Через месяц Австрия объявила войну и начала мобилизацию своих сил. В ответ на это за Сербию выступили Россия, Франция и Англия, что послужило толчком к началу Первой мировой войны. Причин для её начала было более чем достаточно, но повод оказался именно таким.

100 лет назад прогремел сараевский выстрел, ставший поводом к началу Первой мировой войны

Прелюдия к бою

«Настоящий некалендарный», выражаясь словами Анны Ахматовой, ХХ век начался ровно сто лет назад. Жарким летом 1914 года в Нидерландах открывался Дворец мира, а уже в августе заговорили пушки. Непосредственным поводом к этому стало то, что 28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник короны Австро-Венгерской империи Франц Фердинанд.

Эрцгерцог должен был сменить на троне Габсбургов Франца Иосифа I, правившего империей 68 лет. Именно при нем в 1867 году Австрия стала дуалистической монархией — Австро-Венгрией (то есть император стал еще короноваться в Будапеште как венгерский король). Страна была разделена на Цислейтанию и Транслейтанию (по реке Лейте) между австрийскими и венгерскими владениями.

Однако в монархии осталось множество нерешенных национальных вопросов, главным из которых оставался славянский. Поляки, украинцы, русины, хорваты, словенцы, чехи, словаки и сербы не имели своей государственности.

Некоторые народы, в частности поляки, стремились к созданию своего государства, некоторые — чехи и хорваты — были готовы довольствоваться широкой автономией.

Особой актуальностью этот вопрос отличался на Балканском полуострове, где в последней четверти XIX века произошли радикальные изменения. Появились независимые Сербия, Болгария и Румыния, сразу вступившие в территориальные споры между собой и с бывшей метрополией Турцией. В Воеводине, Краине и на северо-востоке Хорватии сербы составляли значительный процент населения и стремились к воссоединению с молодой Сербией (ставшей независимой после русско-турецкой войны в 1878 году решением Берлинского конгресса).

Добавляла остроты и проблема Боснии и Герцеговины. Эти две провинции были оккупированы Австро-Венгрией после Берлина, а в октябре 1908 года аннексированы. Местное сербское население, однако, не принимало аннексии. Причем тогда мир встал на грань войны: Сербия и Черногория в октябрьские дни объявили о мобилизации, и лишь посредничество пяти стран (России, Германии, Великобритании, Франции и Италии) не позволило начаться конфликту.

Совет министров Российской империи тогда понимал, что Россия к войне не готова. В результате к марту 1909 года Петербург и Белград признали присоединение Боснии и Герцеговины к Вене.

Боснийский кризис был не единственным предвестником мирового конфликта. Начиная с 1895 года, когда начался конфликт между Японией и Китаем, в мире постоянно шли локальные войны или возникали вооруженные инциденты. Россия в январе 1904 года начала войну с Японией, завершившуюся разгромным поражением. К 1907 году в Европе сложились два блока: Антанта («Сердечное согласие») — военно-политический союз России, Англии и Франции и «Центральные державы» (Италия, Германия, Австро-Венгрия). Традиционная марксистская историография рассматривала Антанту как силу, стремящуюся сохранить существующий в Европе и мире порядок вещей, видя в Германии и ее союзниках молодых волков, желающих получить свою долю.

Однако, кроме этого, у каждой страны были свои локальные геополитические интересы, в том числе и во взрывоопасном Балканском регионе. Россия неоднократно подтверждала свое желание завладеть черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы. Австро-Венгрия стремилась не допустить ирредентистских настроений у сербов и хорватов в землях короны. Германия хотела продвигаться на Ближний Восток, для чего нужен был крепкий тыл на Балканах. В результате любой эксцесс на горячем полуострове приводил к новому витку напряженности.

Особенности национальной охоты

Вдобавок стоит заметить, что начало XX века стало золотым веком политического терроризма.

Почти в каждой стране радикальные организации применяли взрывы и выстрелы для политической борьбы.

С 1911 года в Сербии действовала националистическая организация «Черная рука», стремившаяся к объединению сербских земель в Югославию. В нее входили высокопоставленные офицеры страны, поэтому власти побаивались «черноручников».

До сих пор неясно, насколько деятельность «Черной руки» контролировалась спецслужбами, однако ясно, что согласия в Белграде на действия в Боснии не давали.

Антиавстрийские активисты в этой провинции частично входили в состав организации «Молодая Босния». Она возникла в 1912 году и ставила целью освобождение провинций от Вены. Одним из ее членов стал сараевский студент Гаврила Принцип.

Салют и бомба

Стоит добавить, что Франц Фердинанд выступал с позиций триализма, то есть он считал, что Австро-Венгрия должна стать еще и государством южных славян под габсбургской короной — в первую очередь это било бы по позициям венгров и многочисленного венгерского дворянства, владевшего землями в Хорватии, Словакии и Закарпатье.

Нельзя сказать, чтобы наследник престола был «ястребом» и сторонником войны – напротив, он старался искать мирные выходы из кризисной ситуации, понимая тяжелое внутреннее положение страны.

Реакцией на убийство стали волнения в Сараево. В городе кроме сербов жили и представители других народов, в частности боснийские мусульмане. В ходе погромов в городе погибли минимум два человека, были разгромлены кафе и магазины, принадлежавшие сербам.

Его принять Белград отказался — и именно это стало началом великой войны.

Война началась лишь через месяц, в конце июля – начале августа 1914 года. Однако постфактум убийство Фердинанда стало символом конца мирной довоенной европейской жизни. «Убили Фердинанда-то нашего», — с этих слов начинаются антивоенные «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека.

Ровно век назад началась Первая мировая война

28 июля в 11 часов утра, ровно через месяц после выстрела на улице боснийского города Сараево, Австро-Венгрия уведомила сербского посланника в Вене, что находится в состоянии войны с Сербией. В это время австрийские канонерские лодки с Дуная уже обстреливали Белград и позиции сербской пехоты близ столицы.

Жителям Австро-Венгрии о начале войны император Франц-Иосиф объявил в манифесте «К моим народам»: «Интриги исполненного ненависти врага принуждают меня во имя защиты моей монархии… после долгих лет мира вновь взяться за меч».

В это время в самой Австро-Венгрии вовсю шла мобилизация. В ответ на призыв в армию мобилизация началась и в четырех приграничных военных округах Российской империи.

С 29 по 31 июля министерства иностранных дел сильнейших европейских держав стремились не допустить эскалации конфликта. Так, британский министр иностранных дел Эдуард Грей предложил созвать конференцию, но отклика не получил. А уже 1 августа немецкий посланник в Петербурге объявил, что Германия находится в состоянии войны с Россией.

В тот же день немецкая армия без объявления войны оккупировала Великое герцогство Люксембургское и обратилась с ультиматумом к Бельгии с требованием пропустить войска через территорию страны.

Таким образом, договор о нейтралитете страны был бы нарушен, но, как сказал тогдашний немецкий канцлер Теобальд фон Бетманн-Гольвег, этот договор — «клочок бумаги». Уже 3 августа Германия объявила войну Франции, день спустя в войну вступила выступившая против немцев Великобритания, 6 августа в состоянии войны оказались Россия и Австро-Венгрия, 12 августа Вена стала воевать с Парижем и Лондоном. В войну оказалась втянутой и Черногория.

По-настоящему мировой война стала 23 августа, когда истек срок ультиматума, выдвинутого Японией Германии.

После этого армия Страны восходящего солнца начала операцию по занятию города Циндао в Китае, который являлся германской военной базой в стране, а также высадила десант в Германской Микронезии. При этом в войну не вступила Италия.

То есть на Англию, Францию и Россию, входившие в военно-политическое объединение Антанта (Entente cordialle — «Сердечное согласие), пришлись лишь две страны Тройственного союза — Германия и Австро-Венгрия. Не воевали и Соединенные Штаты Америки: они начнут боевые действия на стороне Антанты лишь в 1917 году. В ноябре 1914 года определится с решением Турция, которая выступит на стороне Берлина и Вены.

Однако на Западном фронте немцам добиться такого результата не удалось: бельгийцы сражались храбро, и быстрого захвата страны не получилось.

Тем не менее немецкая армия прорвалась на территорию Франции. После победы в пограничном сражении немцы стремились обойти Париж через Нормандию на запад. Но сил на это не хватило: части были измотаны прорывом. В результате 5–12 сентября на Марне англо-французские части отбили немецкий натиск. Война на Западном фронте окончательно перешла в позиционное русло. Линия фронта проходила примерно в 60–70 км севернее Парижа.

На Восточном фронте Россия предполагала продолжить мобилизацию и перейти к стратегической обороне на немецком участке фронта, атакуя более слабые австро-венгерские позиции. Однако угроза выхода Франции из войны привела к тому, что русское командование приняло решение в начале августа наступать в Восточной Пруссии не отмобилизованными до конца армиями. При Гумбиннене Первая русская армия разгромила немцев. Многим казалось, что это первый шаг большой победы.

«Наша крупная победа под Гумбиненом! Противник будет вынужден очистить всю Пруссию… И в Австрии хорошо дела… И у сербов победа. » — так писал Александр Солженицын об этом ощущении в «Красном колесе».

Но 13–18 августа при Мазурских болотах немцы нанесли мощный контрудар. Вторая русская армия попала в окружение, ее командующий — генерал Самсонов — застрелился.

Гибель двух армий в польских болотах стала не только первыми огромными потерями войны: там погибло множество кадровых офицеров, нехватка которых во многом объясняла поражения 1915 и 1916 годов.

В ходе действий двух русских армий обнажились проблемы всех Вооруженных сил империи, в частности нехватка связи.

Во всей армии Самсонова было всего 25 телефонов, и генерал самолично на коне объезжал вверенные ему части.

Не хватало современного транспорта: на 150-тысячную Вторую армию пришлось 42 аэроплана, которые тогда не были надежными, и всего 10 автомобилей.

В результате Мазурской катастрофы потери русской армии составили более 170 тыс. человек. План атаки в Восточной Пруссии провалился. Однако на участке фронта в Галиции империи сопутствовал успех. Русская армия вышла в предгорья Карпат, отбросив австро-венгерские части на 200–300 км от границы.

Был взят Львов, потери людей в «щучье-серых мундирах» исчислялись сотнями тысяч.

Стабилизация на востоке наступила лишь к концу года. Немцам не удалось взять Варшаву, однако русские планы прорыва к Кенигсбергу в Восточной Пруссии также потерпели неудачу.

Бои на третьем фронте в Европе — на Балканах — проходили вяло.

Но именно там утром 29 июля погиб первый солдат Первой мировой: сербский рядовой Пал Ковач был убит около города Земун на мосту через пограничную реку Саву.

Тем не менее в Австрии быстро перенесли тяжесть наступления на Галицию. Как писал кайзер Вильгельм Францу-Иосифу, «в этой гигантской борьбе для Австрии жизненно важно не распылять свои силы походом против Сербии». 2 декабря Белград был занят австрийцами, но уже через 12 дней сербы выбили оттуда неприятеля. Бои в Воеводине и Северной Сербии стали длительными и вялыми до конца года.

Первые месяцы войны стали временем грандиозного переосмысления новой реальности.

Мир содрогался от жестокостей войны — от разрушения университетского Левена в Бельгии, тысяч жертв на всех фронтах, массовых репрессий в спорных регионах: российские войска занялись искоренением греческого католичества на западе Украины, Австрия ответила депортацией русинов в концентрационные лагеря Терезин и Талергоф.

Ожидания быстрой победы таяли, начиналась длительная позиционная война. Россия к ней была не готова. Главнокомандующий Николай Николаевич писал, что ожидает «грузовые поезда с бронеприпасами, а шлют поезда со священниками!».

При подготовке материала использовались следующие материалы:

Уткин А.И. Первая мировая война. М.: Алгоритм, 2001.

Один день, изменивший судьбу Старого Света: 28 июня началась и закончилась Первая мировая война

Один в поле воин

Франц Фердинанд и его жена София Гогенберг ехали по улице Франца Иосифа, чтобы навестить пострадавших во время первого теракта. После выстрелов Принципа они продолжили путь к больнице, но уже в качестве жертв. Молодой националист смертельно ранил наследника и его жену. Свидетели потом рассказывали, что супруги из последних сил прижимались друг к другу и что-то шептали, словно на прощанье.

Неравный брак

Глубокая нежная привязанность Франца Фердинанда к жене была общеизвестным фактом. До свадьбы София — небогатая девушка из графского рода — служила фрейлиной у весьма сварливой княгини. И без того тяжёлый характер последней испортился окончательно, когда она поняла, что наследный принц Франц Фердинанд зачастил в её дом не ради руки одной из юных княжон, а ради прекрасных глаз бедной графини. Софию отлучили от княжеского двора, но безумно влюблённый принц тут же решил ввести её в императорский дворец на правах своей жены.

Император Франц Иосиф столь неравный брак, разумеется, не одобрил. Он сменил гнев на милость лишь через год. Но милость была весьма условной: во дворце Софьей откровенно пренебрегали, членом правящей семьи она не считалась, а её дети ни при каких обстоятельствах не могли получить корону. Благополучие жены значило для наследника гораздо больше, чем дворцовые привилегии, поэтому вскоре супруги оставили столицу.

Бытует мнение, что даже свою политику Франц Фердинанд выстраивал в пользу тех людей, которые хорошо относились к Софье. Этим воспользовался последний германский император Вильгельм II, который не одобрял морганатические браки, но поощрял сближение с Австро-Венгрией. Почётный приём, который император устроил Софье Гогенберг (в девичестве Хотек), сделал из Франца Фердинанда последовательного германофила. Вторым вектором внешней политики наследника могла бы стать Великобритания: Эдуард VII считал, что запрет на неравные браки — это условность и пережиток прошлого, поэтому оказал Софье приём, достойный будущей императрицы.

Смертельный случай

Во время первой попытки покушения жена Франца Фердинанда была легко ранена: осколок бомбы оцарапал ей шею. Наследник был взбешён. А ведь всего несколько дней назад он сказал, что начинает любить Боснию. Его жена, чешка по национальности, и вовсе испытывала к местным жителям почти братскую любовь. Вот только сами боснийцы этих возвышенных чувств к княжеской чете не питали.

По не совсем понятному стечению обстоятельств эрцгерцога не любили буквально все. Австро-венгерский император Франц Иосиф был не в восторге от своего преемника, Вильгельм II почти открыто насмехался над союзником. Эрцгерцога с его набожностью не любили священнослужители, а простым людям он не угодил безукоризненным поведением в личной жизни. Наследник с уважением относился к славянским народам, проживавшим под игом Австро-Венгрии, но те эрцгерцога просто ненавидели. В общем, люди самых разных национальностей и социальных слоёв не очень хотели видеть Франца Фердинанда императором Австро-Венгрии.

Наследник австрийского престола упивался своей поездкой в Боснию и Герцеговину. Годом ранее император назначил его генеральным инспектором всех вооружённых сил государства, а это означало реальную власть: принц наконец-то мог перестать прислуживаться перед всевозможными генералами.

В Сараево Франц Фердинанд ехал на торжественный смотр. Эрцгерцог знал, что местные жители в число его фанатов не входят, австрийская полиция знала, что в Сараеве действуют террористические группы националистического толка. Иными словами, наследник находился в откровенной опасности, но ни в Вене, ни в Сараеве это никого не интересовало, поэтому 28 июня в 09:30 супруги Гогенберг неспешным ходом отправились в ратушу, имея при себе минимальную охрану. Тот факт, что наследнику удалось вернуться живым с набережной, можно списать только на абсолютную неопытность убийц.

Муки совести

Новости, которые получал Гаврило о ходе войны, тоже причиняли ему страдания. Говорили, что Сербии больше нет, что его любимый народ страдает и погибает. Гаврило думал, что в таком случае и ему жить незачем. Мысли его всё больше путались, перескакивали с темы на тему: с размышлений о судьбах славян на воспоминания о первой трепетной любви. И до самой своей смерти 28 апреля 1918 года он мысленно возвращался к событиям того рокового утра, с которого началась Первая мировая война.

«Это не мир, это перемирие лет на 20»

Убийство Франца Фердинанда было не причиной, а только поводом к масштабным боевым действиям, назревавшим в Европе уже не один год.

Великая война породила термин «потерянное поколение». Тысячи молодых людей не нашли себе места в мире без войны. Мирный договор был подписан ровно через пять лет после сараевских событий, 28 июня 1919 года, в Версальском дворце. Победители собрались на торжественный раздел территорий и вряд ли вспоминали о человеке, «начавшем Первую мировую войну».

В Версальском дворце не нашлось места представителям России, хотя она сыграла далеко не последнюю роль в победе Антанты. Однако советская власть всё-таки осталась в выигрыше: Версальский мирный договор аннулировал унизительный для России Брестский мир, по которому во владение Германии переходило 780 тыс. кв. км российской территории с третью всего населения и множеством предприятий.

Германию страны-победительницы не пощадили: она лишалась части своих земель, всех колоний, армии и должна была выплатить репараций в таком размере, что последний транш в €70 млн Германия перечислила только в 2010 году.

В оценке мирного договора западные страны разошлись. Так, в 1938 году британский премьер-министр Дэвид Ллойд-Джордж опубликовал мемуары, в которых остро критиковал условия Версальского договора, считая их слишком жёсткими для германской стороны. Французы, вернувшие себе Эльзас и Лотарингию, договором в целом были довольны, хотя некоторые политические деятели, например Фердинанд Фош, считали условия чересчур мягкими. Маршал Фош, прочитав договор, сказал пророческую фразу: «Это не мир, это перемирие лет на 20».

В Италии договор был очень непопулярен, поскольку никаких поставленных итальянским правительством задач он не решал. Недовольство общества было настолько велико, что привело к отставке правительства и приходу к власти Муссолини.

Советское правительство относилось к договору капиталистов отрицательно, хотя именно он избавил Россию от условий Брестского мира.

Ленин называл Версальские соглашения «договором хищников и разбойников», а Сталин считал, что немецкий народ слишком велик для того, чтобы нести на себе «версальские цепи».

Версальский мирный договор

Некоторые исследователи считают, что Версальский мирный договор стал миной замедленного действия и привел в итоге к ещё большей войне. Однако британский историк Ричард Эванс утверждает, что, вопреки распространённому мнению, Версальский договор не был главной причиной прихода к власти Гитлера и начала Второй мировой. В своей книге Эванс говорит, что немецкую демократию добила Великая депрессия 1930-х годов, но при этом признаёт негативное влияние Версаля на мировую политику.

Версальский договор не только подорвал (если не уничтожил) немецкую экономику — он стал тяжёлым оскорблением для всей нации. В Германии стали плодиться теории заговора, по которым весь груз ответственности возлагался на оппозицию в тылу. В поражении обвинялись социал-демократы, евреи, гражданское население. Ситуацию ухудшали репарации, которые были непосильны для слабой послевоенной экономики Германии. Униженные и оскорблённые немцы хотели восстановить свою честь и требовали реванша. Именно это германской нации предложила партия Гитлера, которая пришла к власти в начале 1930-х годов.