Что было бы если аляска осталась в россии

Продажа Аляски: что, если бы этого не произошло

30 марта 1867 года был подписан договор о продаже Российской империей Аляски Соединенным Штатам. Сумма сделки – 7,2 млн долл. золотом.

Что произошло?

Малограмотные граждане, сожалеющие о продаже Аляски в социальных сетях, как им свойственно, упускают важную деталь. Сделка была взаимовыгодной. Россия хотела сбыть с рук свои американские владения, а США — приобрести их. Это был ход стратегический. В Петербурге рассудили, что лучше продать заокеанские территории, чем просто потерять их в какой-нибудь войне. К такой мысли Императора Александра II подтолкнули события последних лет российского господства на Аляске.

Территория осваивалась медленно и была довольно слабо защищена. Держать там постоянно крупные военные силы было не очень целесообразно, а оперативно перебросить их туда — невозможно. Британская «Компания Гудзонова залива» вела себя довольно агрессивно. Самым же неприятным звонком стали события Крымской войны. Мало кто помнит, что боевые действия велись не только на Черном море, но и в Тихом океане. В августе 1854-го на Камчатку высадили крупный англо-французский десант и русским войскам с большим трудом удалось удержать оборону Петропавловска.

Участником тех событий был генерал Николай Муравьев-Амурский, бывший губернатором Восточной Сибири. Долгое время он бомбардировал столицу депешами о том, что тихоокеанское побережье слабо укреплено и в любой момент может быть захвачено. И именно он своевременно позаботился об укреплении Петропавловска. Именно Муравьев-Амурский, уже не будучи губернатором, выступил с инициативой продажи Камчатки. Свою идею он подробно изложил в письме Александру II: «Теперь, с изобретением и развитием железных дорог, более еще, чем прежде, должно утвердиться в мысли, что Северо-Американские штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь ввиду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако же, при этом соображении не иметь ввиду и другого: что весьма натурально, и России если не владеть всей Восточной Азией, то господствовать на всем восточном побережье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам… но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с Американскими Штатами».

Иными словами, Муравьев-Амурский предложил уйти из Америки, отказавшись от нее в пользу более интенсивного освоения Азии. Как итог, Россия получала стратегического партнера (США), деньги и укрепила свои позиции на азиатском побережье Тихого океана. США же приобретали территорию, а также сводили к нулю риск оккупации этой самой земли Британией, ведь отношения Петербурга и Лондона в тот момент были очень напряженными, и риск новой войны с полноценными боевыми действиями на американском континенте существовал на полном серьезе.

Могло ли быть иначе?

Князь Дмитрий Петрович Максутов, генерал-губернатор Русской Америки, был, естественно, против продажи Аляски. Правда, его в высочайшие планы не посвятили, так что о том, что губернаторство его подходит к концу самым неожиданным образом, князь Дмитрий узнал только в мае 1867-го года. То есть через два месяца после подписания договора. По свидетельству очевидцев, Максутов пришел в бешенство. И было от чего.

Судя по всему, главный управитель Российско-Американской компании был мздоимцем, не знавшим в своих аппетитах решительно никаких границ. Изумительную характеристику князю дал русский писатель и путешественник Павел Огородников в книге «От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию»: «Максутов постоянно действовал в ущерб компании, не принося никакой пользы ей. Его цель была — постоянно преследовать честных людей, которые вынуждены были терпеливо сносить все обиды, делаемые им. Его характер постоянно был направлен к любостяжанию, и он, в течение пяти лет, набил более сорока сундуков драгоценными пушными товарами, которые и отправил в Россию».

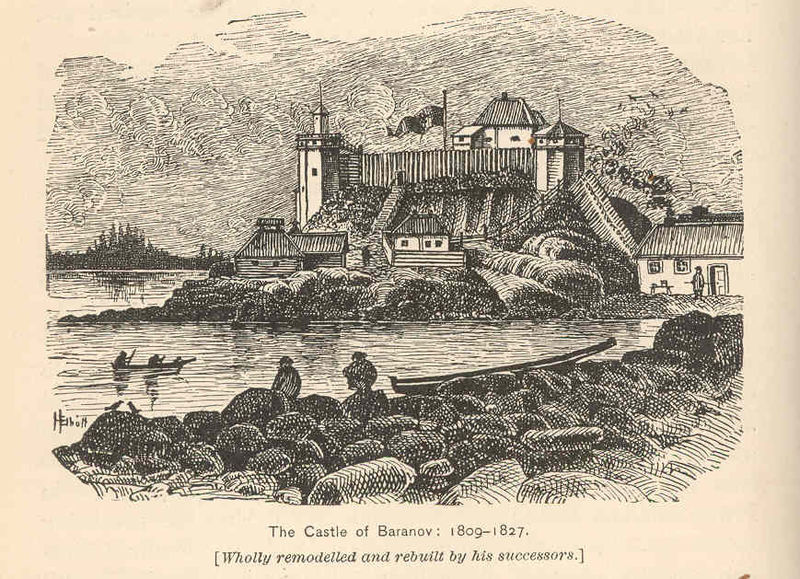

Да, Максутов терял колоссальный источник дохода, да только управитель РАК был в явном меньшинстве. За продажу Аляски выступали и сам Александр II, и великий князь Константин Николаевич, и даже Министерство иностранных дел во главе с Горчаковым. Кто на их фоне Максутов? Правильно — мелкая сошка. Дела на Аляске действительно шли неважно. По-настоящему укреплены были только несколько портов, а также Ново-Архангельск, именуемый путешественниками Тихоокеанским Парижем. Тут находился, судя по всему, очень красивый дворец губернатора с фортификациями и батареей, вот только большая часть территории Аляски практически не контролировалась. Если бы британцы надумали вторгнуться на полуостров, то быстро продвинулись бы вглубь его, не встретив при том никакого сопротивления. Не давали покоя местным колонистам и индейцы-тлинкиты. По-настоящему крупный конфликт с ними пришелся на 1802−1805 гг, но в дальнейшем индейцы не раз атаковали мирные поселения, нанося тем серьезный ущерб.

Кстати, план продажи Аляски Россия вынашивала с середины 50-х годов XIX-го века. Владения, скорее всего, продали бы даже раньше, если бы не Гражданская война в США. Иными словами, едва ли Александр II отказался бы от своих планов. В какой-то момент продажа Аляски, видимо, стала вопросом не столько коммерческим, сколько стратегически оборонным. И не будем забывать, что Россия продала необжитую территорию, для полного освоения которой потребовались бы миллионы рублей. После 1867 года эти расходы легли на плечи США. Кстати, многие американские экономисты утверждают, что сделка по приобретению Аляски не окупилась до сих пор.

А если бы все-таки?

В Русскую Америку входила отнюдь не только континентальная территория. Вместе с Аляской Россия продала также несколько архипелагов (самый известный из них — Алеутские острова), а заодно, по сути, отказалась от потенциальных претензий на Калифорнию. Там у России, правда, почти не было владений. Имелась, однако, крепость Росс, построенная в 1812-м году. Ее РАК продала еще в 1841-м, и тем не менее, у правительства империи до продажи Аляски имелись определенные планы на экспансию Калифорнии. Сохранись они, и во второй половине XIX-го века мы вполне могли бы получить серию русско-американских конфликтов. Зато и золотая лихорадка, охватившая Америку, могла бы стать частью российской истории.

Рассмотрим, однако, момент стратегический. Риск полной потери Аляски, о котором говорил Муравьев-Амурский, существенно возрос бы уже в начале ХХ-го века. Речь о Русско-Японской войне. Японии пришлось бы учитывать возможность атаки со стороны Аляски. И, несомненно, она предприняла бы попытку захвата многочисленных архипелагов, прилегавших к полуострову. В одиночку, правда, Япония вряд ли справилась бы. Не исключено, что Великобритания, бывшая тайным союзником страны Восходящего Солнца, поддержала бы ее открыто в надежде полностью отобрать у России ее американские владения.

Зная, чем закончилась та война, можем предположить, что эта операция увенчалась бы успехом, и Аляска была бы потеряна Россией навсегда, причем совершенно бесплатно. Вернуть ее по итогам Второй мировой не вышло бы, ведь территория числилась бы за Великобританией, а не за Японией.

Что было бы, если бы русские не продали Аляску

На продаже Аляски настаивала российская сторона, в США многие называли эту сделку нецелесообразной. Царское правительство посчитало, что у государства нет достаточных ресурсов, чтобы содержать заокеанские колонии. С таким мнением согласны и многие современные эксперты, отмечая, что этот «кусок льда» обошелся бы тогда казне в солидную сумму. «Мы до сих пор не освоили Восточную Сибирь, какая уж там Аляска!», – звучат голоса скептиков.

Однако другая часть специалистов заявляет о крайне важном стратегическом значении Аляски и выражает сомнение в неспособности России обеспечивать содержание этого региона. По их мнению, главные инициаторы продажи Аляски – министр финансов Рейтерн, брат царя великий князь Константин и российский посланник в США барон Стекль – совершая сделку преследовали сугубо личные цели.

В переводе на рубли продажа Русской Америки добавила казне 11 миллионов 520 тысяч рублей, для сравнения в 11 миллионов 653 тысячи рублей был обозначен годовой бюджет министерства императорского двора – траты на балы, парады, обеды, приемы, выезды. То есть, фактически за год правительство проело заработанные на продаже Аляски деньги.

Возможно, избавление от Аляски позволило государству сэкономить в дальнейшем. С другой стороны, мы не знаем, какие бы наша страна могла извлечь дивиденды, сохранив эти территории. На этот счет существуют лишь предположения.

Первым тему продажи Аляски поднял генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский. В 1853 году он заявил, что такой шаг позволит укрепить позиции России на азиатском побережье Тихого океана перед лицом нарастающего проникновения Британской империи. И действительно, если бы Россия не продала Аляску, то вполне вероятно ощутила бы давление со стороны своего главного геополитического противника, как это было во время Крымской войны, когда британский флот пытался овладеть Петропавловском-Камчатским.

С востока Аляску поджимали канадские владения Британской империи (формально компании Гудзонова Залива), и российским поселенцам в составе чуть более 1000 человек было бы трудно удерживать за собой столь обширный регион.

Муравьев-Амурский обращал внимание и на возможный конфликт с Соединенными Штатами: «Теперь, с изобретением и развитием железных дорог, более ещё, чем прежде, должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши».

Кроме того, на территории Аляски помимо дружественных по отношению к русским алеутов проживало до 40 тысяч индейцев-тлинкитов, которые не желали себя считать подданными российской империи. Их постоянные набеги на русские поселения поставили бы в дальнейшем под угрозу жизни и так немногочисленных российских колонистов.

Исследователи неоднократно пытались представить, как бы стала развиваться России, если бы в ее составе осталась Аляска. Обозреватель еженедельника «АиФ» Константин Кудряшов рисует свой сценарий:

4 апреля 1866 года возле Летнего сада революционер Дмитрий Каракозов не промахивается и убивает императора Александра II, занявший престол Александр III прекращает переговоры о продаже Аляски. К концу XIX столетия русское население Аляски достигает 80 тысяч человек, Русская Америка переживает настоящий промышленный бум, в Новоархангельске создаются базы Тихоокеанского флота.

Сосланный в Шушенское Ленин бежит на Аляску, а затем переправляется в Британскую Колумбию, откуда руководит Первой русской революцией. Накануне революции 1917 года он щедро спонсируется американскими властями, которые его и доставляют в Россию. После Гражданской войны на Аляску бежит правительство Колчака, туда же он перевозит золотой запас. После 1937 года под возрастающим давлением со стороны СССР президент Аляски Колчак слагает с себя полномочия. Полуостров входит в состав СССР на правах Эскимосско-Алеутской Советской Республики.

1962 год, по мыслям журналиста, обозначает начало холодной войны Советского Союза, но не с США, а с Объединенной Европой. В то время строится Трансаляскинский нефтепровод. Аляска как богатейшая кладовая природных ресурсов – нефти, цинка, меди, серебра, угля, леса – становится своеобразной Энергетической республикой, а преемница СССР Россия – сверхдержавой.

Экономист Руслан Гринберг также видит огромный потенциал Аляски. Если бы Россия когда-то не отдала свою колонию, то «дикий русский капитализм начала ХХ века набросился бы на Аляску и стал ее рвать, как тузик грелку». А дальше, полагает экономист, Россия стала бы в полном объеме использовать недра Русской Америки, и делала бы это в союзе со «штатовскими буржуями», заодно обмениваясь опытом.

Отдав Аляску Соединенным Штатам Россия упустила возможность стать владелицей несметных золотых запасов, которые во многом заложили основы процветания американского общества. А как могла развиваться наша страна, обладая такими золотоносными ресурсами?

Историк Сергей Ненахов уверен, что тогда для проведения сталинской индустриализации не потребовалось бы эксплуатировать крестьянство и продавать за рубеж произведения искусств. Страну можно было отстроить исключительно за счет золота Аляски, и в конечном итоге СССР совершил бы гигантский экономический рывок. Возможно, и коллективизация деревни не приняла бы столь трагических форм, – предполагает историк.

Следующие дивиденды, которые принесла бы Аляска, по мнению экспертов, – это ценнейшие рыбопромысловые зоны Берингова моря и Алеутских островов, а также полный контроль над Беринговым проливом, через который проходит кратчайший морской путь из Восточной Азии в Европу. Но самое главное сокровище Аляски – это арктический шельф с поистине неисчерпаемыми запасами углеводородов.

Будь Аляска наша, то в 1960-х Куба не стала бы заложником столкновения геополитических интересов двух сверхдержав. Для военных Аляска – уникальный плацдарм в противостоянии с США. Размещение здесь стратегического наступательного вооружения было бы адекватным ответом на расширение НАТО на Восток. 10-15 минут полета для ракет средней дальности – очевидный козырь в руках российских военных. Наши боеголовки под Калифорнией стали бы хорошо отрезвляющим Пентагон фактором, уверены эксперты.

Какой бы была Аляска, если бы Россия её не продала

В этом мире Аляска не была продана США в 1867 году, а продолжала находиться в составе Российской Империи. Она была глухой провинцией в составе огромной империи, пока не случились две революции, одна за одной – сначала Февральская, а потом Октябрьская.

Во время Гражданской Войны в России на Аляске, как и на территории остальной развалившейся Российской Империи (за исключением Польши и Финляндии) сражались коммунисты и белогвардейцы. И, как в РИ, на указанной территории победили коммунисты. Но в Аляске было все с точностью до наоборот: белогвардейцы вытеснили коммунистов и закрепились на территории региона. С тех пор в мире существуют два русских государства: Союз Советских Социалистических Республик в Евразии и Российская Республика (Аляска) в Америке. И эти два государства не признают друг друга и относятся друг к другу, как Китайская Народная Республика относится к Китайской Республике (Тайваню). И именно туда в основном мигрировали несогласные с политикой Москвы советские граждане, которые считали Аляску «островом свободы». В 1930-е Российская Республика начала сближение с Великобританией и США, и во Второй Мировой Войне активно воевала на стороне антигитлеровской коалиции, сражаясь против японцев за свою свободу.

После начала Второй Мировой Войны отношения между Москвой и Новоархангельском оставались напряжённые: СССР считал Аляску «оплотом контрреволюции, захваченным буржуазными элементами», а Российская Республика считала СССР «тоталитарным коммунистическим государством». При этом на территорию Российской Республики продолжали мигрировать несогласные с политикой Москвы граждане, вроде Иосифа Бродского или Александра Солженицына.

В 1960-е годы произошёл кризис Берингова моря, когда СССР разместил свои ракеты на Командорских островах, которые находятся совсем близко от территории Российской Республики. В свою очередь, в ответ на этот жест США разместили свои ракеты на Аляске. Кризис едва не перерос в Третью Мировую Войну, и его еле удалось замять путем выведения советских и американских ракет с территории Аляски. После кризиса Аляска превратилась во «вторую Финляндию» – она стала проводить политику нейтралитета, сохраняя хорошие отношения одновременно и с СССР, и с западными странами.

В 1991 году развалился Советский Союз, и его преемником стала Российская Федерация. Во избежание путаницы, Российская Республика была переименована в Республику Аляска (которая признала все пост-советские государства, включая Российскую Федерацию), а между евразийской Россией, которая избавилась от коммунизма и американской Россией, которая не познала коммунистической идеологии, наладились тёплые отношения. Обе страны активно торгуют между собой и занимаются совместными проектами, в основном в нефтедобыче. Аляска периодически называет Россию «заморским братом».

Могла ли Аляска остаться русской? Мифы и реальная история

Как и почему продали русскую Америку, и мог ли император поступить иначе? Кто кому давал взятки? И что случилось с деньгами за Аляску? Попытаемся отделить мифы от реальной истории.

Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

Шота Руставели (переводчик до сих пор неизвестен)

«Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад!» — песня группы ЛЮБЭ про Америку, которой не стоит валять дурака, до сих пор популярна в нашей стране. Энтузиасты продолжают выдвигать разные версии того, кто, зачем и почему продал Аляску. Возможно ли было предотвратить продажу? И по какому пути пошла бы наша история, если бы царское правительство сохранило «русскую Америку» под крылом двуглавого орла?

150 лет назад завершилась грандиозная сделка — Российская Империя получила деньги за Аляску. Попробуем понять, что двигало государственными мужами и были ли какие-то иные варианты.

Русская Америка

Русские были первыми европейцами, посетившими Аляску — северную оконечность Американского континента. Случилось это в середине XVII века, но сведения неточны и обрывочны. Потому официальной датой открытия Аляски считается 21 августа 1732 года, когда команда российского бота «Святой Гавриил» под началом Ивана Фёдорова и Михаила Гвоздёва в ходе разведывательной экспедиции зафиксировала «большой остров» к востоку от мыса Дежнёва.

С 1745 года новооткрытые земли стали посещать русские охотники и купцы. В 1772-м возникло первое торговое поселение на острове Уналашка, которое вскоре стало базой Российско-американской колониальной компании Григория Шелихова и его наследников. Русские колонизаторы постепенно осваивали сопредельные земли. Основным источником прибыли была охота на пушного зверя (как правило, калана — морского бобра). Торговля с местными жителями, алеутами и эскимосами, также приносила деньги.

Российский шлюп «Нева» в порту острова Кадьяк у южного побережья Аляски (1814 год)

Российско-американская компания была полновластной хозяйкой Аляски, хотя формально подчинялась сибирскому генерал-губернатору. На освоенной территории возникло несколько постоянных поселений, крепостей и множество факторий. Но общее число россиян, проживающих на Аляске, было невелико — даже в лучшие времена чуть более двух тысяч человек. И это на территории площадью более полутора миллионов квадратных километров!

Правда, не стоит обманываться огромными цифрами — это была суровая земля, почти полностью покрытая снегом и льдом. Потому русские поселения находились на побережье или на островах — на остальной части полуострова располагались лишь временные фактории, откуда промышляли охотники. Действовали они так варварски, что аляскинских каланов практически истребили к 1840 году.

Каланы Аляски были практически истреблены русскими охотниками из-за своего великолепного меха. Сейчас их популяция отчасти восстановилась, так как охота на этого зверя запрещена (Gregory «Slobirdr» Smith [CC BY-SA 2.0])

«Англичанка» гадит!

Отношения России и Британии всегда были непростыми — от союзничества до войны и обратно. Аляска могла стать очередным «яблоком раздора». К востоку от неё простирались земли Британской Колумбии, принадлежащие коммерческой компании Гудзонова залива, которая находилась под покровительством Лондона. В 1825 году была подписана Англо-русская конвенция о разграничении владений в Северной Америке. Обычно граница не нарушалась — в этом просто не было смысла. Но времена меняются…

Карта русской Америки, 1860 год. Чуть правее Аляски — «Британскія владѣнія»

К середине XIX века Петербург и Лондон были «на ножах» — вражда обернулась прямым столкновением, вошедшим в историю как Крымская война. И Аляска тоже могла оказаться под ударом британских войск.

Граф Муравьёв-Амурский, первым предложивший продать Аляску (картина Константина Маковского)

За несколько месяцев до начала войны родилась идея продать Аляску. Инициатором выступил граф Николай Муравьёв, в ту пору губернатор Восточной Сибири. Ему подчинялась русская администрация Аляски — и граф, хорошо осведомлённый обо всех её проблемах, был заинтересован в том, чтобы избавиться от убыточного владения.

Приехав весной 1853 года в столицу, Муравьёв представил Николаю I, который высоко его ценил, докладную записку, где подробно изложил соображения по укреплению позиций империи во вверенном ему регионе. Согласно этой записке, чтобы противостоять возможному нападению англичан, необходимо укрепить связи с США. Не стоит забывать, что в то время для американцев Британия считалась врагом номер один ещё со времён Войны за независимость.

… Весьма натурально и России если не владеть всей Восточной Азией, то господствовать на всём азиатском прибрежье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам… но дело это ещё может поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами.

Н. Н. Муравьёв, из докладной записки Николаю I

Деньги правят миром

Великий князь Константин Николаевич радел за Отечество и страстно желал сбыть Аляску с рук

Но вопросом Аляски занялся уже Александр II и его сподвижники — и по иным причинам. Крымская война была проиграна, и новому царю пришлось взяться за серьёзные реформы. А что такое реформы? Деньги, деньги и ещё раз деньги!

Именно на недостаток финансов ссылался горячий сторонник продажи Аляски великий князь Константин, младший брат царя и его единомышленник. Скорее всего, Константин был в курсе докладной записки Муравьёва, потому в письме министру иностранных дел князю Александру Горчакову в апреле 1857-го упоминал не только «стеснённое положение государственных финансов», но и отношения с американцами.

Продажа эта была бы весьма своевременна, ибо не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединённые Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений и желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии, и мы не будем в состоянии воротить их. Между тем эти колонии приносят нам весьма мало пользы, и потеря их не была бы слишком чувствительна…

Великий князь Константин Николаевич Романов, из письма князю Горчакову

Горчаков показал письмо императору, и тот с вниманием отнёсся к соображениям брата, оставив на первой странице пометку: «Эту мысль стоит сообразить».

«Соображать» лучше было коллегиально — поэтому Горчаков обратился за консультацией. Главным советчиком оказался бывший правитель Русской Америки адмирал Фердинанд Врангель, в ту пору морской министр. Врангель с великим князем, в принципе, согласился, хотя, упомянув полезные ресурсы Аляски (уголь, строительный лес, рыба и, главное, удобные морские порты), усомнился в целесообразности продажи за «незначительную сумму».

Осторожный Горчаков поручил проработать вопрос своему ведомству — так появился специальный доклад Азиатского отдела МИД, где излагались доводы как за продажу, так и против. Российскому послу в США барону Эдуарду Стёклю рекомендовали, соблюдая строжайшую тайну, «выведать мнение Вашингтонского кабинета по сему предмету».

Шаг назад, два шага вперёд

Стекль встречался со многими американскими чиновниками — но основным его контрагентом стал заместитель госсекретаря Апплетон. После негласных консультаций с президентом Бьюкененом была оглашена предварительная цена вопроса — до 5 миллионов долларов золотом (около 6,5 миллиона рублей серебром). Правда, ранее МИД России определил минимальную стоимость колоний примерно в 7,5 миллиона.

Даже летом большая часть Аляски выглядит довольно уныло (Beeblebrox [CC BY-SA 3.0])

Страсти вокруг Аляски в российской верхушке бурлили несколько лет. Великий князь Константин и его единомышленники выступали за продажу. Ряд сановников, близких к руководству Российско-американской компании и заинтересованных в её процветании, против. И поначалу казалось, что Аляска останется русской. Компании было всё же поручено реформировать работу в течение 12 лет. Ей выделили дополнительное госфинансирование (по 200 тысяч рублей ежегодно), а накопившийся долг казне в 725 тысяч рублей списали.

Вскоре после продажи Аляски компания перестала существовать

И вдруг ситуация в корне переменилась! Ключевым стал доклад министра финансов графа Михаила Рейтерна, представленный императору в сентябре 1866 года. Согласно ему, финансовое положение России близилось к катастрофе — необходим был режим строжайшей экономии. При этом во избежание дефолта нужно было привлечь ещё до 45 миллионов рублей иностранных займов!

В такой ситуации продажа Аляски казалась выгодной втройне: она сокращала уже запланированные расходы, приносила незапланированные доходы, укрепляла дружбу с важным партнёром. Куда ни погляди, сплошные плюсы!

Спуск флага

Продажа Аляски (картина Эммануила Лейтце). С картой на коленях сидит госсекретарь США Сьюард, а на первом плане стоит, указывая на глобус, российский посланник Стёкль

16 декабря 1866 года в парадном кабинете Министерства иностранных дел России на Дворцовой площади собрались участники «особого заседания»: Александр II, Константин Николаевич, Горчаков, Рейтерн, Стёкль и вице-адмирал Краббе (Российско-американская компания находилась в ведомстве морского министерства, которым он тогда руководил). Царь выслушал доводы участников собрания — все они высказались в пользу продажи. Особо значимым для Александра было мнение Горчакова, который ранее придерживался крайне осторожных взглядов. Но на сей раз и Горчаков был за продажу — будущий канцлер упирал на внешнеполитические выгоды.

Если во время Крымской войны Англия согласилась объявить о нейтрализации нашей территории, то это было потому, что она опасалась, что мы продадим её американцам, что дало бы англичанам на севере, как это существует к югу от их владений, неудобных и опасных соседей. Это соображение является, быть может, для нас мотивом продать наши колонии Соединённым Штатам. Оно, конечно же, служит основанием для американцев, чтобы их приобрести.

Из доклада А. М. Горчакова

И Александр принял решение: продаже быть! Дело было за Стёклем, которому поручили обговорить все детали с американскими чиновниками. Ну и, конечно, поторговаться.

Госсекретарь Сьюард лоббировал покупку Аляски. Некоторые в США считают это ошибкой — есть даже поговорка «глупость Сьюарда»

Барон Стёкль прибыл в Штаты 15 февраля 1867 года и сразу связался с госсекретарём Уильямом Сьюардом, после чего начался торг. К концу марта цена поднялась до 7 миллионов, и президент Эндрю Джонсон дал «добро». Правда, возникли шероховатости из-за ряда исключений, на которых настаивал российский посланник. Но Сьюард накинул ещё 200 тысяч — на том и порешили. 30 марта 1867 года Русская Аляска была продана правительству США за 7 миллионов 200 тысяч долларов золотом (около 120 миллионов долларов по современному курсу).

Впрочем, мало было подписать договор — его ещё нужно было ратифицировать в Конгрессе. Точнее, в Сенате — очередная сессия Палаты представителей к тому времени завершилась. Вероятно, президент умышленно затянул подписание договора, ведь далеко не все конгрессмены были на его стороне. Среди сенаторов мнения тоже разделились, но большинство проект всё же одобрило, и 3 мая договор был ратифицирован.

18 октября 1867 года в 15:30 Аляска официально была передана США. Церемония передачи состоялась в Новоархангельске (ныне Ситка), на борту американского военного шлюпа «Оссипи».

Кому вершки, кому корешки

Реакция на договор по обе стороны океана долго была, как ни странно, одинаковой — сдержанной. Различались только оттенки.

Америка

Администрация Эндрю Джонсона считала покупку Аляски победой — ведь больше похвастать им было нечем. После ряда спорных решений по Реконструкции Юга президент популярностью не пользовался (через год его даже пытались подвергнуть импичменту). А вот политическая и финансовая элита США была настроена скептически.

Не все в США испытывали восторг от покупки. Вот язвительные карикатуры из американских газет того времени

Главные упрёки были связаны с отсутствием выгоды от земель, лишённых полезных для тогдашней промышленности ресурсов и непригодных для земледелия. И это когда изрядная часть страны пребывала в кризисе после Гражданской войны, а бюджет был обременён колоссальным внешним долгом! Настоящие страсти разгорелись, когда пришла пора расплачиваться, — причитающиеся России деньги были выделены лишь через полтора года после сложной закулисной борьбы в Конгрессе.

Зато общество поначалу было настроено благожелательно — ведь приобретать всегда веселее, чем терять. СМИ упирали на то, что Аляска станет форпостом США в торговле со странами Восточной Азии, радовались вероятному союзу с Россией против ненавистных англичан, мечтали об аннексии Британской Колумбии.

Но эйфория от приобретения новых земель испарилась, когда толпы американских поселенцев отправились колонизировать северный фронтир… и, разочаровавшись, быстро вернулись обратно. К 1873 году население Ситки сократилось в десять раз — в самом крупном поселении Аляски проживало чуть более двухсот человек, большинство из них составляли солдаты местного гарнизона.

Конечно, не всё было так плохо — у берегов Аляски американские компании вели интенсивную добычу тюленей (в среднем по 100 тысяч шкур в год). За четверть века отчисления от этого бизнеса в казначейство США окупили затраченные правительством 7,2 миллиона долларов! Правда, эти успехи для общественности были незаметны, а потому ещё несколько десятилетий покупка Аляски расценивалась в США как громкий внешнеполитический провал.

Оценка договора в корне изменилась лишь в середине 1890-х, когда на Аляске нашли золото. А во второй половине XX века в регионе обнаружили огромные запасы нефти — ныне 80% доходов Аляски формируется именно за счёт её добычи.

Россия

Именно этот человек продал Аляску — Александр II Романов, император и самодержец всероссийский. Екатерина тут ни при чём!

Продажа Аляски стала для российского общества неожиданностью: хотя вопрос обсуждали около 15 лет, всё делалось в секрете. Но решение государя — это фактически «божья воля», так что пресса и общественность прикусили языки. Впрочем, кое-кто публично высказался против — например, министр внутренних дел граф Пётр Валуёв и знаменитый путешественник, сотрудник Азиатского департамента МИД барон Фёдор Остен-Сакен. Недовольны были и негоцианты Иркутска, где находилось правление Российско-Американской компании: из-за продажи Аляски многие из них лишились заработка. Но всё же долгое время к продаже Аляски в России относились безразлично — ну продали и продали.

Ситуация в корне изменилась после революции. В основном по идейным причинам — в потоке общих разоблачений «преступлений царизма». Говорилось о подкупленных царских чиновниках, которые за «долю малую» пошли на поводу у Госдепа. О коварстве подлых американцев, которые, угрожая войной, вынудили за копейки продать территорию с огромными запасами золота и нефти.

Идеологические спекуляции и массовая недоступность достоверной информации о продаже Аляски привели к зарождению мифов, многие из которых востребованы до сих пор.

Три самых популярных мифа о продаже Аляски

Миф 1. Коррумпированность царского правительства

Версия, что Аляску продали «за взятки», — одна из самых популярных с советских времён. Конечно, царских чиновников нельзя считать образцом честности. Но со стороны России решения принимало крайне ограниченное число людей. Точнее, один человек — император Александр II, остальные лишь высказывали мнения. И нет ни единого документа, где содержался хотя бы намёк на подкуп.

Находчивый барон Стёкль — интересно, сколько денежек прилипло к его ловким рукам?

За одним исключением — речь о бароне Эдуарде Стёкле. Только он взятки не брал, а давал — американцам: сенаторам, конгрессменам, юристам, журналистам. Сначала — чтобы обеспечить ратификацию договора, затем ради быстрейшей выплаты денег. При этом Стёкль сообщал в Петербург обо всех тратах «на известное его величеству употребление» — общим числом 165 тысяч долларов (из них, правда, чуть более 20 тысяч причиталось барону «за усердие»).

Есть также указ Александра II, по которому министру финансов надлежало вычесть деньги, потраченные на взятки (сейчас это назвали бы лоббированием), из суммы, полученной по договору. Конечно, возможно, кое-что прилипло к рукам барона — ведь расписок у американских коррупционеров он не брал. Но доказать это невозможно.

Миф 2. Не продажа, а аренда

Продажа Русской Америки была ратифицирована особым договором — это российский вариант, подписанный Александром II

Непонятно откуда взялся миф, что Аляска якобы не продана, а сдана в аренду США на 99 лет, а СССР по неким причинам не потребовал её обратно. Есть текст договора 1867 года, по которому русская территория в чётко прописанных границах передаётся в полную собственность США. Правда, в договоре нет термина «продажа», но и термина «аренда» тоже нет. Скорее всего, миф зародился из-за 99-летнего китайско-британского договора на аренду Гонконга.

Миф 3. Утонувшее золото

Популярен и миф, что всё золото за Аляску утонуло на британском барке «Оркни», потерпевшем крушение во время шторма на Балтике. Даже точную дату называют — 16 июля 1868 года! Вот только из-за того, что Конгресс и Сенат долго не соглашались выделить необходимые для покупки средства (даже после ратификации договора!), ордер в казначейство на 7,2 миллиона долларов был выписан только 1 августа 1868 года.

Вот он, знаменитый ордер на 7,2 миллиона долларов золотом

А получивший ордер Стёкль никакого золота в телегу не грузил — на дворе был уже XIX век, и расчёт шёл по «безналу». Стёкль передал ордер финансисту Джорджу Риггсу, чей банк оплачивал текущие расходы американского правительства, и поручил ему перевести деньги в Россию через британский «Бэрингс-банк». Потому золото в теории могло перемещаться лишь из хранилища казначейства США в Национальный банк Риггса, а оттуда в «Бэрингс-банк» (естественно, по суше). А скорее всего, физически золота вообще не было: только чеки по телеграфу.

Так что затонувший груз «Оркни» никогда не существовал. Тем более что английский корабль с таким названием благополучно бороздил морские просторы в 1870-х, о чём есть записи в регистре Ллойда.

А куда же в итоге пошли деньги, полученные за Аляску? В государственном историческом архиве РФ хранится документ Минфина, где говорится, что деньги «за уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке» в количестве 11,3 миллиона рублей потрачены ещё за границей. Они ушли на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и некоторых других. Остаток — чуть более 390 тысяч рублей — поступил в казну наличными.

Так кто же «свалял дурака»?

В 2017 году исполнилось 150 лет с продажи Аляски, что вызвало повышенный интерес к теме — естественно, с оглядкой на непростые российско-американские отношения. Не остались в стороне и фантасты — особенно авторы попаданческих опусов, герои которых, оказавшись в прошлом, сохраняют Аляску в составе Российской империи. Мы тоже «поиграем в попаданцев» — вернее, попробуем представить себя на месте императора Александра II, который решает судьбу Русской Америки.

Золото Аляски

Золото Клондайка — самый распространённый аргумент тех, кто обвиняет царское правительство в ошибке. Ещё бы: из золотых месторождений в районе рек Клондайк и Юкон начиная с 1896 года извлекли почти 400 тонн драгоценного металла на общую сумму около 18 миллиардов долларов. В современном эквиваленте — почти в сто пятьдесят раз больше суммы, полученной Россией!

Вот только стоило бы помнить, что Клондайк и Юкон находились в Британской Колумбии, на территории Канады, и к русской Аляске не имеют никакого отношения.

Фэрбенкс и Джуно поднялись на золотодобыче, но по ним это не особо заметно

На американской же территории золото нашли в 1898 году. Особенно богаты были месторождения в горных районах Джуно и Фэрбенкс, а также в окрестностях реки Хэммонд. Но основная добыча началась только в XX веке, уже промышленным способом. Да, сейчас Аляска считается одним из мировых центров добычи золота, но предположить подобное в середине XIX века было невозможно.

Конечно, царское правительство располагало кое-какой информацией. Ещё летом 1852 года появились сообщения о найденном на полуострове Кенай золоте. Но это были единичные случаи, которые даже вызвали опасения у чиновников, встревоженных возможным притоком иностранных старателей — ещё свежи в памяти были беззакония Калифорнийской золотой лихорадки. О реальном размере золотых запасов Аляски никто не знал — так что упрекать Александра II в «игнорировании» важных сведений нелепо.

Нефть Аляски

Нефть, главное сокровище штата, переправляется по Трансаляскинскому трубопроводу (Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire [CC BY-SA 2.0])

Но в XIX веке нефть нужна была только для перегонки в керосин, который использовали при освещении. В важный стратегический продукт она превратилась лишь после Первой мировой войны. На Аляске нефть начали добывать только в 1960-х годах, и её месторождения находятся либо в арктических районах, либо на морском дне. К услугам же Александра II была легкодоступная бакинская нефть. Даже если бы он знал о существовании нефти на Аляске, добывать её тогда не было возможности и смысла. А он и не знал.

Рыба, лес, пушнина

Основная статья экспорта современной Аляски (за исключением нефти и природного газа) — морепродукты, прежде всего лосось, треска, минтай и крабовые. В XIX веке рыбу тоже там добывали, хоть и не так активно. Кроме того, на Аляске было много полезного для строительства леса и, конечно, пушнина. Хотя морской калан был практически истреблён, в тех местах водилось множество иного зверья: бурые и чёрные медведи, волки, канадские бобры, ондатры — всего более 20 видов.

Но на фоне неисчислимых природных богатств Сибири и Дальнего Востока заснеженные просторы Аляски, куда российских переселенцев калачом не заманишь, казались никчёмным переводом средств и сил. Российско-американская компания много лет работала в убыток, который приходилось компенсировать из казны. Так что желание царя продать Аляску понятно: на эти деньги можно было хотя бы железные дороги привести в порядок.

Стратегическое расположение

Карта Аляски в 1867 году

Сейчас Россия и США — многолетние соперники, иногда прямые враги, иногда вынужденные партнёры. Ах, эти грёзы о наших военных базах на Аляске — лучше только пусковые шахты «Тополей» где-нибудь в Калифорнии, возле Форт-Росса! Вот тогда бы янки заплясали!

Но до 1917 года отношения России и США были совершенно иными. Именно Россия наряду с Францией первая поддержала американских колонистов в стремлении к независимости. С 1776 года Российская империя и США были либо союзниками, либо дружелюбными партнёрами и никогда — врагами. В 1812 году сложилась уникальная ситуация: Россия в союзе с Англией воевала против Франции, США в союзе с Францией воевали против Англии, но даже в этот период Россия и США умудрялись поддерживать дружественные отношения.

«Лев» и «медведь» соперничали большую часть XIX века — и в Европе, и в Азии, и в Америке

Да, порой возникали противоречия — и, чтобы предотвратить возможные трения, Россия и решилась на продажу Аляски (помимо прочих причин). В перспективе ей виделся союз с Америкой против могущественных англичан, которые в США почти сто лет считались главными врагами — за это время страны дважды воевали и один раз находились на грани войны.

Так почему бы не укрепить отношения России с перспективным союзником? Мало ли что может случиться в будущем — «англичанка» же продолжает гадить. Кто же знал, что в середине XX века уже Америка займёт место «врага №1»?

Бухта Ситки, некогда Новоархангельска, крупнейшего русского города на Аляске (Robert A. Estremo [CC BY-SA 2.0])

Так что потерю Аляски следует воспринимать философски — и, вспоминая известную песню, «не валять дурака».