Что было до дискет

Эволюция носителей информации. Часть 1: от перфокарт до DVD

С древнейших времен люди искали способы записи и хранения различной информации. Сначала они рисовали на скалах и глине. Затем появился пергамент, а позже — бумага. В XX веке с появлением первых компьютеров хранить информацию стало легче, но эволюция носителей информации лишь ускорилась. Казалось бы, еще вчера мы записывали нужные нам файлы на дискеты. А сегодня мы уже пользуемся 256-гигабайтными флешками! В общем, развитие технологий хранения информации не стоит на месте. Поэтому в этот раз мы вспоминаем, с чего же началась история компьютерных носителей информации, и расскажем о том, каких результатов добилась индустрия к концу XX века.

В таком виде сохраняли информацию в былые времена

Станок Жаккара. Перфокарты

История носителей информации берет свое начало в начале XIX века. Причем в роли прародителя запоминающих устройств выступает — кто бы мог подумать! — ткацкий станок. Автором первого изобретения в области хранения данных стал французский изобретатель Жозеф Мари Жаккар. Долгое время он работал со станками в качестве подмастерья, ткача и наладчика, поэтому богатый опыт значительно помог ему в дальнейшей изобретательской деятельности. Итак, в чем же заключалась инновационная идея Жаккара? Несмотря на то, что производство ткани в то время являлось довольно сложным процессом, по своей сути оно представляло собой постоянное повторение одних и тех же действий. Жаккар пришел к выводу, что этот процесс можно автоматизировать.

Жозеф Мари Жаккар — создатель ткацкого станка, использующего перфокарты

Французский изобретатель придумал такую систему, которая использовала в своей работе специальные твердые пластины с отверстиями. Они и являлись первыми в мире перфокартами. Прежде подобные пластины использовались в станках Вокансона и Бушона, однако эти устройства были слишком дороги в производстве и по этой причине так и не прижились. В своей же разработке Жаккар учел все недостатки этих аппаратов. В пластинах было увеличено количество рядов отверстий, что обеспечило обработку большего числа нитей, а, следовательно, и повышение производительности станка. Кроме этого, был значительно упрощен процесс подачи пластин в считывающее устройство — набор щупов, связанных со стержнями нитей. При проходе пластины щупы проваливались в отверстия, поднимая вверх соответствующие нити и образуя основные перекрытия в ткани. Таким образом, определенная комбинация отверстий на пластине позволяла создать ткань с нужным узором.

Ткацкий станок Жаккара

Первый автоматизированный станок Жаккар создал в 1801 году и на протяжении еще нескольких лет дорабатывал его. За свои достижения изобретатель получил пенсию в 3000 франков и одобрение Наполеона. Однако ни сам Жаккар, ни французский император не имели ни малейшего понятия, насколько важным станет это изобретение в будущем.

В 30-х годах XIX века на разработанные Жаккаром перфокарты обратил внимание английский математик Чарльз Бэббидж. В то время ученый ум трудился над созданием аналитической машины и решил использовать в ее конструкции перфокарты. Для этого англичанин даже совершил путешествие во Францию с целью подробно изучить станки Жаккара. Увы, но из-за низкого уровня технологий и недостатка финансовых средств аналитическая машина Бэббиджа так и не увидела свет. Тем не менее, ее конструкция стала впоследствии прообразом современных компьютеров.

Кроме этого, перфокарты использовались в табуляторе, разработанном в 1890 году Германом Холлеритом. Табулятор являлся механизмом для обработки статистических данных и использовался на благо Бюро переписи населения США. Кстати, созданная Холлеритом компания Tabulating Machine Company в конечном итоге была переименована в International Business Machines (IBM). На протяжении нескольких десятков лет IBM развивала и продвигала технологию перфокарт. В середине XX века они использовались повсеместно, получив особенно широкое распространение в компьютерной технике и различных станках. Закат эпохи перфокарт пришелся на 1980-е годы, когда на смену им пришли более совершенные магнитные носители информации. Интересно, что отдел исследования перфокарт компании IBM существовал вплоть до 2000-х годов. Например, в 2002 году в IBM изучали создание перфокарты размером с почтовую марку, которая могла бы содержать до 25 миллионов страниц информации.

Магнитные диски

Несмотря на то, что перфокарты отличались простотой изготовления, они обладали и целым рядом довольно существенных недостатков. Во-первых, это небольшая емкость. Стандартная перфокарта вмещала в себе около 80 символов, что соответствовало 100 байтам информации. Это очень мало. Судите сами: для хранения одного мегабайта данных потребовалось бы свыше десяти тысяч таких перфокарт. Во-вторых, это низкая скорость чтения и записи. Даже самые совершенные считывающие устройства могли обрабатывать не более одной тысячи перфокарт в минуту. То есть за секунду они считывали лишь 1,6 Кбайт данных. Ну и в-третьих, это невысокая надежность и невозможность повторной записи. Конечно, понятие «надежность» не совсем корректно использовать по отношению к перфокартам. Однако, согласитесь, повредить изготовленную из тонкого картона пластину не составляет никакого труда. Вдобавок к этому делать отверстия в картах нужно было очень аккуратно и внимательно: одна лишняя «дырка» — и перфокарта приходила в негодность, а хранящаяся на ней информация безвозвратно пропадала.

К хранению данных требовался новый подход. И в середине XX века были созданы первые магнитные носители информации. Эпоху данного типа накопителей открыла магнитная пленка, разработанная немецким инженером Фрицем Пфлюмером. Патент на это устройство был выдан еще в 1928 году, но немецкие власти так долго «скрывали» технологию внутри страны, что за пределами державы о ней стало известно лишь после окончания Второй мировой войны. Магнитная пленка изготавливалась из тонкого слоя бумаги, на который напылялся порошок оксида железа. При записи информации пленка попадала под воздействие магнитного поля, и на поверхности ленты сохранялась определенная намагниченность. Это свойство затем и использовали считывающие устройства.

Магнитная лента использовалась в компьютере UNIVAC-I

Впервые магнитная лента была применена в коммерческом компьютере UNIVAC-I, выпущенном в 1951 году. Кстати, его первый экземпляр попал в то же самое Бюро переписи населения США. Магнитная пленка, используемая в UNIVAC-I, была намного более емкой, нежели перфокарты. Ее объем равнялся емкости десяти тысяч перфокарт, то есть он составлял примерно 1 Мбайт.

Развитие технологии магнитных лент продолжалось до 1980-х годов. В течение этого времени подобные накопители использовались в основном в мейнфреймах и мини-компьютерах. Ну а с 80-х годов магнитная лента использовалась лишь для резервного хранения данных. Этому способствовало то, что ленточные картриджи оставались надежным и очень дешевым носителем информации. Но даже несмотря на эти преимущества, к концу 2000-х годов специалисты предрекали конец эпохи магнитных лент — цены на жесткие диски продолжали падать. Вдобавок они предлагали высокую плотность записи. Начиная с 2008 года, рынок ленточных накопителей уменьшался примерно на 14% в год, и даже ярые сторонники технологии признавали, что у нее нет шансов на выживание. Однако ситуация резко изменилась в 2011 году. В Таиланде произошло наводнение, продолжавшееся, по официальным данным, 175 дней. В результате наводнения было затоплено несколько индустриальных зон, где были расположены заводы по производству жестких дисков таких компаний, как Seagate, Western Digital и Toshiba. Как итог, цены на продукцию возросли на 60%, а объемы производства упали. Так магнитная лента получила вторую жизнь.

Магнитная лента IBM

Стоит отметить, что ленточные накопители, как правило, используются в тех сферах, где необходимо хранить очень большое количество информации. Например, в каких-либо крупных исследованиях. Так, магнитную ленту используют для записи результатов исследований на Большом адронном коллайдере. О преимуществах технологии в свое время рассказывал Альберто Пейс (Alberto Pace) — глава подразделения обработки и хранения данных CERN. Он отметил, что магнитная лента имеет четыре основных преимущества над жесткими дисками. Прежде всего, это скорость. Несмотря на то, что специализированному роботу требуется до 40 секунд, чтобы выбрать нужную кассету и вставить ее в считыватель, чтение данных из ленты происходит в четыре раза быстрее, чем с жесткого диска. Еще одним преимуществом магнитной ленты, по словам Пейса, является ее надежность. Если она рвётся, то ее можно легко склеить. В этом случае теряется лишь несколько сотен мегабайт данных. Когда выходит из строя жесткий диск, теряются абсолютно все данные. Глава подразделения CERN привел некоторые статистические данные, касающиеся надежности устройств. Так, в среднем за год в CERN из 100 петабайт данных, хранящихся на магнитных лентах, теряется лишь несколько сотен мегабайт. На жестких дисках располагается около 50 петабайт информации, и каждый год организация теряет до нескольких сотен терабайт в результате неисправностей HDD. Третьим преимуществом магнитной ленты является ее энергоэффективность, а точнее, экономичность. Сами ленты хранятся в неактивном состоянии, следовательно, они не потребляют энергию. Наконец, четвертое — это безопасность. Если злоумышленники получат доступ к жестким дискам, то они смогут уничтожить всю информацию за считанные минуты. В случае с магнитными лентами на это может уйти не один год.

Хранилище магнитных лент в CERN

Еще на два преимущества ленточных накопителей указал Эвангелос Элефтеро — руководитель отдела технологий хранения данных исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе. Он отметил, что магнитные ленты все еще дешевле, чем жесткие диски. 1 Гбайт HDD стоит примерно 10 центов, тогда как стоимость аналогичной емкости магнитной ленты оценивается в 4 цента. Также Элефтеро обратил внимание на долговечность лент. Такой накопитель будет служить верой и правдой даже через 30 лет, в то время как рабочий цикл жесткого диска составляет всего 5 лет.

Тем не менее, стоит понимать, что магнитные ленты уже никогда не будут использоваться как единственная система хранения данных. Они занимают важное место в иерархической структуре хранения информации, но не являются (и не будут) ее основным звеном.

Дискеты

Следующей ступенью развития магнитных носителей информации стала дискета, которая была представлена в 1971 году. Над созданием девайса трудилась компания IBM. В 1967 году у «голубого гиганта» появилась необходимость рассылать клиентам обновления софта, и команда инженеров под руководством Алана Шугарта предложила идею компактного и быстрого гибкого диска. Спустя несколько лет в стенах IBM была создана 8-дюймовая дискета объемом 80 Кбайт с возможностью одноразовой записи. Решение получилось не очень удачным, поскольку притягивало много пыли и было чересчур хрупким для карманного девайса. Поэтому разработчики решили упаковать гибкий диск в защитный пластиковый кожух с тканевой прокладкой.

По своей конструкции дискета представляла собой диск из полимерных материалов, на который наносилось магнитное покрытие. Пластиковый кожух имел несколько отверстий. Центральное предназначалось для шпинделя дисковода, малое отверстие являлось индексным, то есть позволяло определить начало сектора. Наконец, через прямоугольное отверстие с закругленными углами магнитные головки дисковода работали непосредственно с диском.

Краткая история хранения данных, часть №2 — от дискет до SSD

В первой части статьи мы поговорили в основном про совсем старые способы хранения компьютерной информации, которые сегодня почти не используются. Теперь же речь пойдет о тех хранилищах, которыми пользовались или хотя бы видели даже молодые читатели.

Дискеты

70-ые годы. Перфокарты уже почти вытеснены с рынка магнитными лентами, которые тоже остаются достаточно массовыми лишь в виде кассет в первых по-настоящему персональных компьютерах. Нужен какой-то новый носитель информации, который, с одной стороны, будет достаточно легким и дешевым, а с другой — простым и универсальным.

То, что нужно использовать магнитную запись, вопросов не вызывало: ее развивали с 30-ых годов, перейдя от металлизированной бумаги с парой дорожек к полимерной пленке, где может быть с пару десятков дорожек, сделав хранение информации на ней достаточно дешевой и надежной. Однако у магнитной ленты была одна критическая для компьютеров проблема — вы могли читать с нее данные последовательно, и если вам нужен другой файл, то ленту приходилось физически мотать до его месторасположения. Конечно, для видео или аудио это не было особой проблемой, как и для первых программ, которые полностью загружались в память компьютера. Но уже в конце 60-ых желание быстро добираться до нужных данных стало приоритетным над емкостью — и, в 1971 году, Алан Шугарт, работающий в IBM, представил миру первую 8″ дискету и дисковод для нее.

8″ дискета на фоне картриджа для ZX Spectrum и обычной SD-карты.

Дискета вобрала в себя все лучшее и от жесткого диска, и от магнитной ленты. Внутри нее, как и у HDD, находится диск с магнитным слоем, информация на который записывается и считывается магнитной головкой. Только если в случае с винчестером диск металлический, то у дискеты он полимерный. К тому же он не вращается постоянно, а лишь тогда, когда системе нужно получить доступ к определенным данным на нем. Первая дискета Шугарта имела емкость всего 80 КБ, однако ее достаточно быстро довели до 800 — для середины 70-ых это было достаточно много.

К слову, в ранних дисках не было четко заданных дорожек, поэтому с емкостью дискеты можно было экспериментировать, по-разному записывая на нее информации. Увы — зачастую эксперименты заканчивались печально: информация терялась просто при обычном хранении, а попытка прочитать дискету на ином компьютере с другой ОС заканчивалась провалом.

8″ дискеты прожили на рынке очень недолго — уже в 1976 году компания Shugart Technology представляет 5.25″ дискеты. Меньший размер позволил дискете быть более жесткой, к тому же внутри появились мягкие антифрикционные прокладки, снижающие износ диска. Также был разработан механизм фиксации диска в дисководе, специальная выемка справа: таким образом больше нельзя было вставить в него дискету не той стороной. Ну и разумеется подросли емкости: самый минимум был 110 КБ, максимум — 1200.

Сравнение размеров 8″, 5.25″ и 3.5″ дискет.

Также к середине 70-ых стало понятно, что зачастую можно безболезненно увеличить емкость дискеты в разы, используя два простых способа. Первый — это запись на двух сторонах магнитного диска, Double Side или 2S: для этого в дисководе было две головки с двух сторон, что позволяло удвоить объем записываемой информации. Второй способ — это увеличение плотности записи, обычно опять же в два раза (Double Density, 2D). Более того, поздние 5.25″ могли иметь уже четвертную плотность записи (Quad Density, QD) — увы, немногие дисководы могли с ними работать, но обратную совместимость никто не отменял: при форматировании ее в 2D она продолжала отлично работать, а вот форматирование 2D дискеты в QD срабатывало далеко не всегда.

Все эти дискеты выше — уже древнючая древность, и увидеть их вы сможете разве что в своеобразных компьютерных музеях. «Современным» типом дискет, которые еще можно встретить в продаже, являются 3.5″: их вывела на рынок Sony в 1981 году, причем сразу в версии с двойной плотностью и объемом 720 КБ (9 секторов). Привычные нам дискеты высокой плотности появились в 1984 году и имели объем 1.44 МБ (18 секторов), а в 1987 году Toshiba разработала дискету сверхвысокой плотности, на которую можно было записать аж 2.88 МБ (36 секторов) информации.

3.5″ дискета внутри.

Главное отличие 3.5″ дискет от более старых — увеличившаяся надежность. Так, теперь диск был спрятан в достаточно жесткий пластиковый кейс, а место считывания было прикрыто металлической заслонкой. Но, увы, все еще это было не самое надежное хранилище информации: чтобы повредить данные на дискете, зачастую хватало пары поездок в троллейбусе или трамвае. Однако их цена и универсальность сделали свое дело: 3.5″ дискеты прожили больше 20 лет, и лишь в середине нулевых стали вытесняться флешками.

К слову, на 3.5″ прогресс не завершился: были и 3″ дискеты для ZX Spectrum, и 2″ для записи композитного видео, и интересные накопители Iomega Zip: в середине 90-ых они имели объем аж в 100 МБ. Увы — они не взлетели: дисководы для них стоили безумных денег и были крайне ненадежны, так что все продолжили пользоваться 3.5″ накопителями.

В первой части статьи мы поговорили про ферритовую память, которую буквально ткали руками. Очевидно, что она достаточно быстро нашла свой предел, и нужно было что-то менять. Светлая мысль в данном вопросе пришла в голову Роберду Деннарду, работающему в IBM: раз мы используем полупроводниковые процессоры, то почему бы нам не сделать полупроводниковую память?

Базовая структура массива ячеек DRAM.

Так и родилась в 1966 году динамическая память с произвольным доступом, или DRAM. Принцип ее действия был несложен: на физическом уровне микросхема памяти представляет собой ячейки, которые состоят из конденсаторов и транзисторов. При записи логической единицы конденсатор заряжается, при записи нуля — разряжается.

Очевидный минус такой памяти заметен сразу же: при отключении питания конденсаторы разряжаются и тем самым записанная информация теряется. Решение — подпитка конденсаторов с помощью коммутирующих транзисторных ключей. Причем работа происходит сразу со строкой, обмен данными с отдельной ячейкой невозможен.

Эта память оказалась гораздо эффективнее ферритовой: уже в 1970 году Intel выпустила чип 1103, имеющий емкость 1 килобит при размерах меньше квадратного сантиметра. А с учетом того, что закон Мура тогда выполнялся на ура, эта память быстро стала лидирующей для производства ОЗУ, и мы ей пользуемся до сих пор: DDR SDRAM в ваших ПК, ноутбуках и смартфонах — именно она.

Различные виды DRAM.

Технология лазерной записи информации на компакт-диски появилась на свет задолго до рождения персональных компьютеров. Приоритет в разработке «лазерной» технологии принадлежит советским ученым Александру Прохорову и Николаю Басову — создателям первых «холодных» лазеров, которые и легли в основу не только компакт-дисков, но и множества других компьютерных и бытовых устройств. В 1964 году оба ученых были удостоены Нобелевской премии. В конце 1970-х годов две компании, Philips и Sony, серьёзно занялись вопросом цифрового звуковоспроизведения. Первые коммерческие CD-диски поступили на прилавки в 1982 году, на них был записан альбом Билли Джоэла «52nd Street».

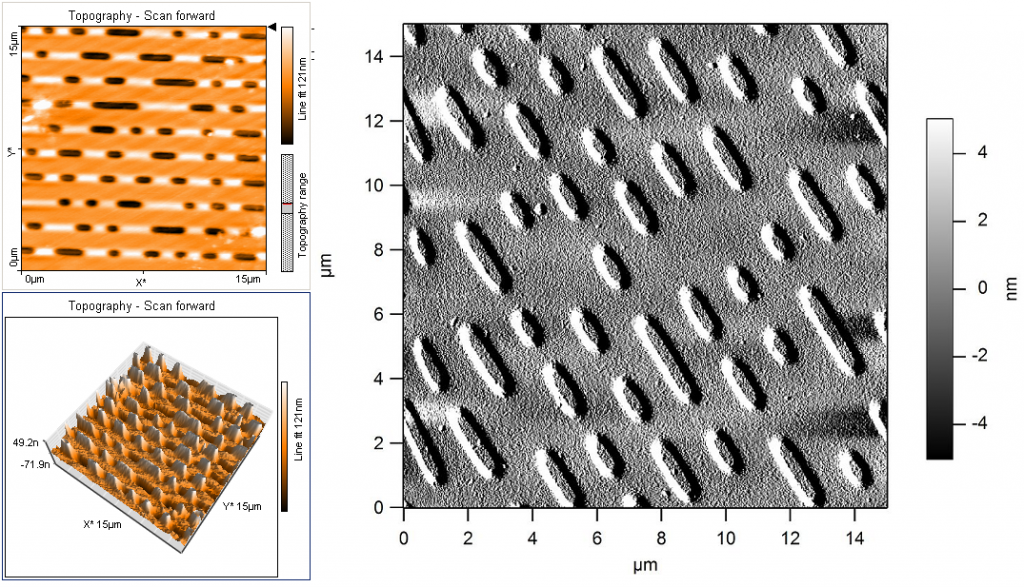

Устройство работы лазерного диска принципиально отличается от его магнитных сородичей. Информация на него записывается в виде спиральных дорожек, состоящих из питов (углублений), между которыми находится ленд (пространство). Глубина каждого пита составляет всего 100 нм, поэтому диск кажется нам зеркально гладким (так как длина волн видимого излучения существенно больше). Длина пита может быть от 850 нм до 3.5 мкм.

Для считывания используется лазер с длиной волны 780 нм, что позволяет ему получить пятно фокуса на диске диаметром около 1.2 мкм. Если оно попадает на ленд, который отлично отражает свет, то специальный фотодиод регистрирует максимум излучения. Питы же свет рассеивают или поглощают, и поэтому фотодиод регистрирует заметно меньшую интенсивность света. Комбинации этих «света и тьмы» можно без проблем интерпретировать как логические один и ноль.

Питы на компакт-диске под микроскопом.

Что касается емкости и времени воспроизведения музыки с CD-накопителя, то тут были споры. Вице-президент Sony Норио Ога хотел, чтобы на диск помещалась вся Симфония №9 Бетховена — в таком случае, по его словам, на компакт-диск поместится практически любое классическое произведение. Время ее воспроизведения составляло 74 минуты, а для качественной ее записи в двухканальном режиме с 16-битной модуляцией и частотой дискретизации 44.1 кГц требовался диск с диаметром не менее 120 мм.

Бывший инженер Philips, Кесс Имминк, говорит, что это — просто красивая история. Philips уже были готовы запустить производство 115 мм дисков на заводе PolyGram, и изменение диска на 120 мм требовало серьезной переработки технологического процесса. Sony, которая отставала, это было на руку. Как бы то ни было, в мае 1980 года обе фирмы договорились о производстве 120 мм дисков, вмещающих 74 минуты записи, что давало объем порядка 650 МБ.

Также, в отличие от дискет, компакт-диски поддерживали коррекцию ошибок с помощью кода Рида-Соломона, поэтому небольшие царапины никак не влияют на читаемость. И даже серьезные повреждения не вызывают критических проблем для аудио — нечитаемые данные просто заменяются усредненными соседними читающимися. Да, это вносит некоторые искажения, но все еще лучше полной потери информации или же треска при воспроизведении с магнитных носителей.

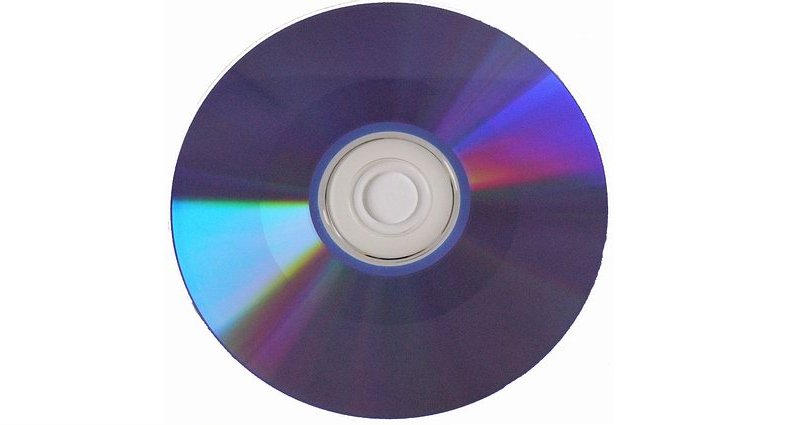

Записанная область на DVD видна невооруженным глазом.

До 90-ых особых изменений в дисках не было — смогли лишь несколько нарастить объем хранимой информации до 700 МБ. Этого хватало для аудиозаписей и программ, но вот к середине 90-ых стало понятно, что многие люди хотят смотреть фильмы в высоком качестве дома. Так и родился в 1995 году стандарт DVD, где каждый диск вмещал уже как минимум 4.7 ГБ — как раз для полноценного двухчасового фильма в хорошем качестве.

При этом размеры такого диска совпадали с CD, и между ними была обратная совместимость. Увеличение объема записываемой информации было получено чисто физически: так, длина волны лазера была снижена с 780 нм до 650, а шаг дорожки — с 1.6 мкм до 0.74.

Еще одним важным изменением стало появление в 1997 году так называемых CD-RW. В отличие от обычных CD или DVD, которые не поддерживали запись информации на них пользователем, или CD-R, который можно было записать однократно, CD-RW можно было перезаписывать многократно, то есть использовать как полноценное внешнее хранилище данных. Принцип его работы был прост — записывающий слой создавался из сплава халькогенидов, который мощный лазер может точечно переводить из аморфного состояния в кристаллическое и наоборот, тем самым меняя коэффициенты отражения определенных областей диска, что опять же улавливается фотодиодом как «свет и тьма». Увы — все же такие диски не были вечными и выдерживали около тысячи циклов перезаписи, к тому же требовали достаточно дорогих пишущих приводов, поэтому их достаточно быстро вытеснили флешки.

Сравнение плотности записи различных типов лазерных дисков.

В дальнейшем происходил только количественный рост: в 1998 году появились DVD-RW, с емкостью до 5.6 ГБ и выдерживающие 100 000 циклов перезаписи. В 2006 году появились первые коммерческие Blu-ray диски, где использовался синий лазер с длиной волны 405 нм, что позволило хранить на нем уже 25 ГБ информации. Максимум на данный момент это BDXL — до 300 ГБ, этого хватит на пяток фильмов в 4К.

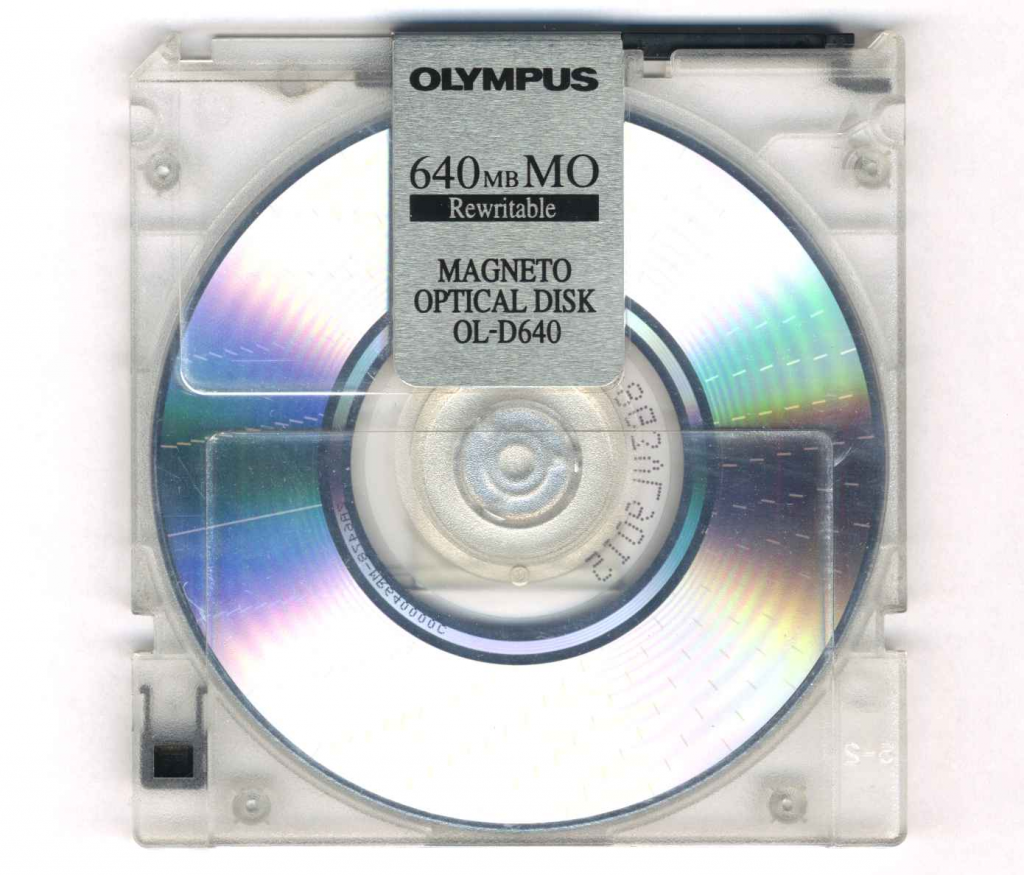

Всего через год после появления компакт-дисков Кесс Имминк решил — а почему бы не объединить вместе лучшие качества дискет и оптических дисков. Так и появились магнитооптические диски: для записи они нагреваются лазером до температуры точки Кюри (около 150 градусов для используемых материалов, при этой температуре теряется спонтанная намагниченность), после чего магнитная головка создает электромагнитный импульс, который меняет намагниченность, в результате чего на поверхности диска остаются структуры, схожие с питами на лазерных дисках.

Считывание происходит при помощи все того же лазера и фотодиода, которые ориентируются на получившиеся питы. Из плюсов — такие магнитооптические диски распознавались компьютерами как обычные HDD, и для них можно было использовать обычные файловые системы (например, FAT32). При этом скорости случайного доступа (50-100 мс) были достаточно малы, а количество циклов перезаписи достаточно велико (около миллиона), чтобы ставить на них ОС — например, именно такие накопители стояли в компьютерах NeXT первого поколения. При этом объем дисков первого поколения был сравним с CD и составлял 650 МБ.

Однако к началу нулевых их почти полностью прекратили использовать: большую часть сменных накопителей заменили собой флешки, а в компьютерах прочно прописались жесткие диски, которые не требовали такого серьезного нагрева для работы. Была идея использовать магнитооптические диски для долговременного хранения информации, так как они не теряли данные до 50 лет в сравнении с 12-15 для обычных CD, но ленточные библиотеки (о них можно почитать в первой части статьи) оказались гораздо дешевле в обслуживании.

Многие думают, что флешки и SSD — это изобретения нулевых, в лучшем случае 90-ых годов. Однако на деле своими корнями флеш-память уходит к середине 20 века, когда ученый-баллистик Вэн Цинг Чоу работал над задачей улучшения бортового компьютера ракетной системы Atlas E/F.

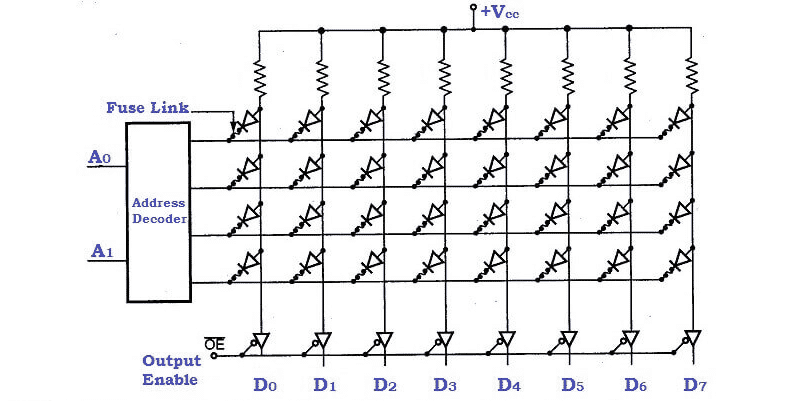

Сама технология была достаточно простой по своей сути: память представляла собой координатную сетку из двух массивов проводников, узлы которой были замкнуты при помощи специальной перемычки, образуя ячейки. Запись была устроена так: хотите записать 1? Оставляйте перемычку как есть. 0? Сожгите перемычку большим током. Отсюда становится понятным принцип чтения: чтобы узнать, что «записано» в ячейку, нужно просто пропустить через нее ток. Если он проходит, то значение — 1, не проходит — 0.

Принцип работы памяти Вэна (PROM).

Увы, минусов тут было много: разумеется, такая память не была перезаписываемой, да и достичь высокой емкости было крайне сложно. Но вот в условиях сильной радиации она, очевидно, работала отлично, да и много ли нужно памяти бортовому компьютеру ракеты?

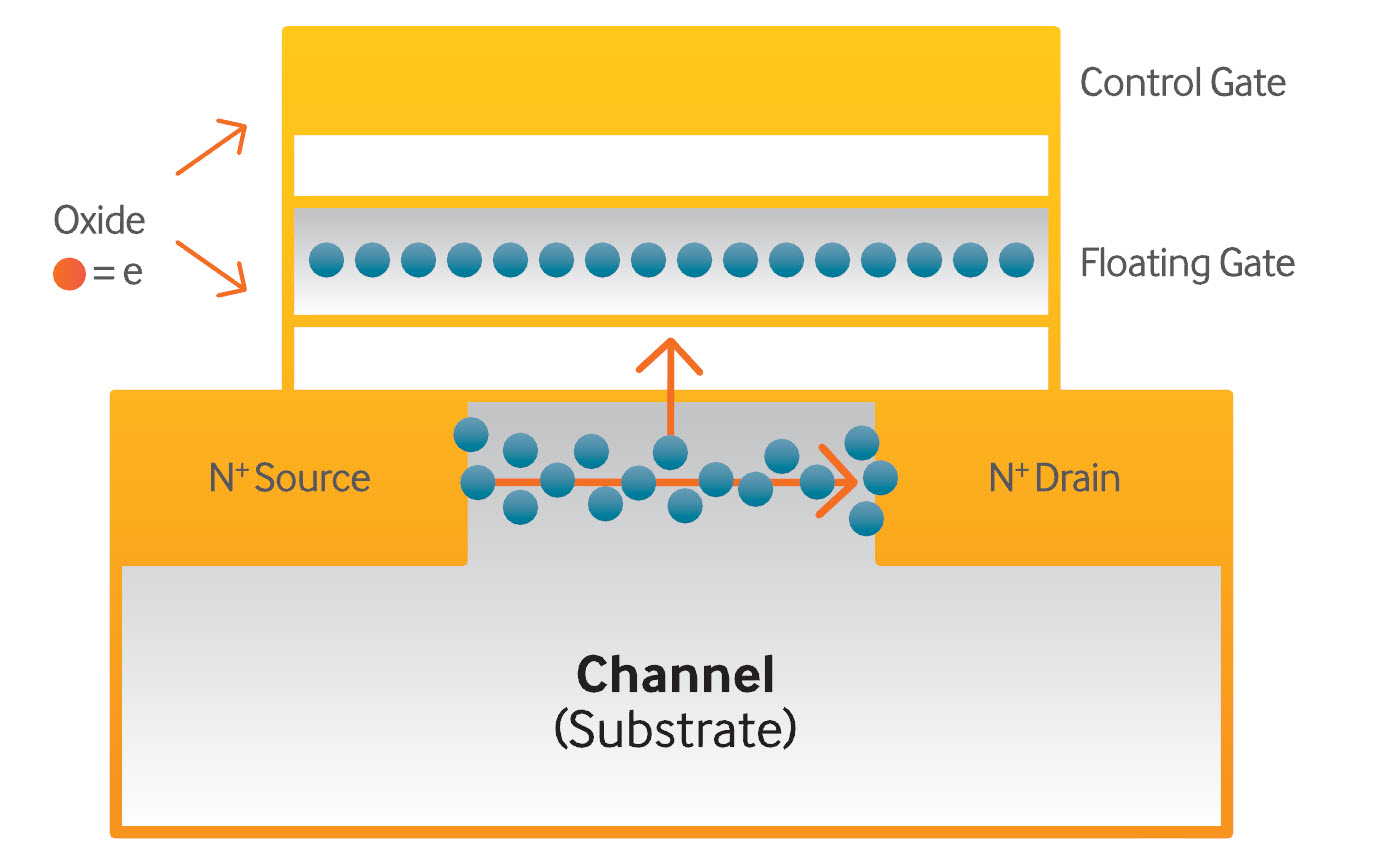

Так было положено начало новому типу памяти. В дальнейшем инженер Intel Дов Фроман, исследующий дефекты микросхем, где были разрушены затворы транзисторов, пришел к EPROM. Каждая ячейка такой памяти представляет собой полевой транзистор с двумя затворами: первый управляющий, а второй плавающий. Последний был отделен от остального транзистора изолятором из оксида кремния.

Для записи данных, как и в случае с памятью Вэна, на нужные ячейки нужно было подать более высокое напряжение — в таком случае электронам начинало хватать энергии, чтобы пройти через изолятор и накапливаться на плавающем затворе. После исчезновения напряжения электроны оказывались запертыми в нем, тем самым надежно храня данные. Минус тут опять же очевиден: перезаписать данные внутренними методами самого компьютера не получится, только внешними: если посветить на такой чип мощной УФ-лампой, то это вызовет ионизацию в слое изолятора, и электроны смогут покинуть затвор — разумеется, таким образом потеряются все данные. К слову, EPROM уже использовалась в ПК: именно на этом принципе базировались микросхемы BIOS.

Схема работы флеш-памяти.

Но, очевидно, стирать данные ультрафиолетом было не очень удобно — хотелось это делать с помощью того же напряжения. Это смог сделать инженер Intel Джордж Перлегос: в 1978 году он представил микросхему Intel 2816 — первое решение на базе EERPOM (Electrically Erasable Programmable Read-only Memory). Основная идея заключалась в уменьшении изолирующего слоя, что делает ненужным УФ-излучение для перезаписи. Для записи информации напряжение все также подается на управляющий затвор — это позволяет электронам проникнуть через барьер и попасть на плавающий затвор. А вот стирание сделано иначе: напряжение подается на канал транзитора, что приводит к заземлению управляющего затвора, и электроны получаются возможность вернуться из плавающего затвора обратно к каналу. Иными словами, говоря простым языком, работа с ячейками флеш-памяти выглядит как запись и стирание, перезаписи «поверх», как в HDD, тут нет.

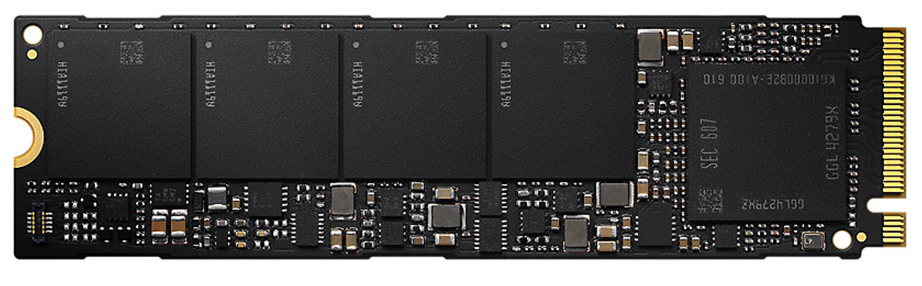

Единственный серьезный минус флеш-памяти — это деградация изолятора из оксида кремния, который со временем начинает свободно пропускать электроны в обе стороны. В итоге количество циклов перезаписи оказывается серьезно ограничено, поэтому было придумано несколько типов ячеек. Самый надежный — SLC, выдерживающий сотни тысяч перезаписей: в этом случае на затворе может быть только два уровня напряжения, то есть можно хранить один бит на ячейку. Второй тип менее надежен — это MLC, 4 уровня напряжения, что дает возможность хранить уже 2 бита. Разумеется, такая память получается более дешевой, но и задержка при работе с ней выше, а количество циклов перезаписи меньше (порядка 10 тысяч). Такие ячейки используются в топовых SSD — например, Samsung 960 PRO.

Ну и самые ненадежные — это TLC, 8 уровней напряжения или 3 бита на ячейку. Они выдерживают лишь несколько тысяч циклов перезаписи, зато максимально дешевы. Такие ячейки используются для производства массовых недорогих SSD.

SSD Samsung 960 PRO. Черные квадратные чипы и есть MLC NAND.

Также есть разделение по методу соединения ячеек в массив. Стандартная двумерная структура, внук памяти Вэна, называется NOR-памятью. А вот если перейти к трехмерной матрице, где в пересечение устанавливается уже столбец ячеек, что позволяет серьезно увеличить плотность записи данных, хотя и считывать их станет сложнее, то такая конструкция называется NAND, и именно она используется для производства современной флеш-памяти.

Как видите, история компьютерной памяти началась гораздо раньше, чем история самих компьютеров, и множество достаточно перспективных технологий быстро уходили с рынка под давлением еще более интересных решений. С учетом продолжения активного развития IT сложно даже предположить, какая память ждет нас через десятилетие или два — возможно, квантовая? Будущее покажет.