Что было до картошки на руси

Что ели на Руси до появления картофеля, кукурузы, помидоров и огурцов?

Несомненно номером №1 в этом списке альтернативного овощного питания до появления помидоров, огурцов, картофеля, кукурузы, фасоли, кольраби и турнепса была:

Несомненно номером №1 в этом списке альтернативного овощного питания до появления помидоров, огурцов, картофеля, кукурузы, фасоли, кольраби и турнепса была:

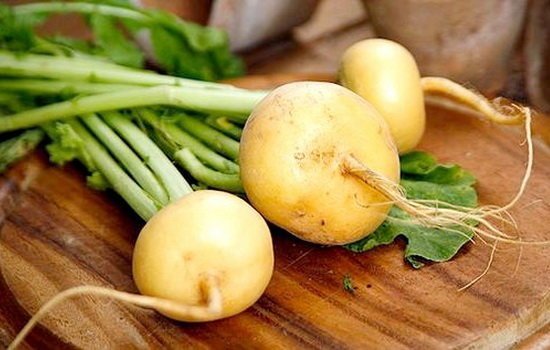

РЕПА.

Овощ, который у опытных огородников давал за лето два урожая. Ранней весной сеяли белую репу — более скороспелую, но не так хорошо хранящуюся и не такую сладкую. Убрав ее в середине лета, сеяли уже более знакомую нам желтую репу, которая держалась в земле до заморозков. Она прекрасно хранится в погребе вплоть до Рождества.

Затем шел ЛУК.

Лука наши предки выращивали множество сортов — сначала зеленый лук и лук-порей, затем репчатый, шалот и батун. Все эти сорта известны и сейчас, а вот кубастый лук забыт. Распространенный в Донском крае, этот лук, как и популярный красный ялтинский лук, лишен остроты и может употребляться, как обычный овощ. На т ретьем месте в рейтинге стоит гибрид репы и капусты БРЮКВА. По вкусу схожа с репой, но гораздо питательней и неприхотливей её, поэтому особенно активно выращивалась в северных и северозападных регионах Российской империи. Не менее активно на русских огородах выращивали корень петрушки, пастернак, свеклу, редьку и редис (все это есть и сейчас, а вот о брюкве забывают) — корнеплоды хорошо хранятся, а это крайне важно в условиях долгих и холодных зим. Достаточно много на Руси сеяли и ели ГОРОХ.

Ели и мало кому известный вид капусты — Серая капуста.

Знакомая нам кочанная капуста выращивалась лишь зажиточными крестьянами — ведь она на грядках занимала куда больше места, чем капуста листовая, или серая, которая росла сплошным листовым покровом. Не такая сладкая и сочная, как кочанная, эта капуста целиком шла на приготовление крошева. Для него капусту мелко-мелко нарезали, укладывали с крупной солью в бочки, дно которых присыпали ржаной мукой. Всю зиму из крошева варили щи, называемые холопскими.

Первым овощем к крестьянскому столу былРЕВЕНЬ.

Он неприхотлив, нетребователен, растет буквально как сорняк — но из его стеблей готовили прекрасные кисели и морсы, варенье и начинку для сладких пирогов. А также цветочный «овощ» — ПРИМУЛА. Молодую зелень этих цветов выращивали на салаты, начинку для ботвиньи, тюри и прочих летних яств с зеленью.

Ныне попадающая в разряд запрещенных к выращиванию в промышленных масштабах на личных подворьях и полях — КОНОПЛЯ. Главная масличная культура в средней полосе России, сейчас из-за заморского неестественного употребления запрещенная. Конопляным маслом заправляли каши и кисели, на нем жарили, с ним ели зелень или просто свежий ржаной хлеб. Ели дикоросы: СНЫТЬ, ЛЕБЕДУ, КРАПИВУ.

Достаточно экзотические ныне пищевые растения:

Листовая горчица— пряная зелень, напоминающая по вкусу горчицу и хрен одновременно. Листовую горчицу повсеместно добавляли в окрошки и ботвиньи и ели так, с другой зеленью. Известная нам зерновая горчица появилась в России только в конце XVIII века, когда дикой горчице привили черенки горчицы немецкой. Немцы, собственно, это и сделали, проживая в России.

Козлобородник — он же «овсяный корень». К овсу, впрочем, не имеет никакого отношения — это родственник обычных садовых астр. Длинные белые, с легким рыбным привкусом корни растения крестьяне собирали по осени, варили, тушили и жарили, как и прочие многочисленные корнеплоды.

Ну и конечно же ХРЕН и РЕДЬКА. Растения, которые всегда соревновались между собой в уровне «сладости».

Что росло в русском огороде до картошки?

Картошка? Еще в середине XIXвека ей было занято всего 1,5% сельхозплощадей страны. Помидоры? Они и в Европе на грядках и столах появились только к концу XIXвека. Морковь? Да, ее на Руси ели активно, но вовсе не тот голландский ярко-оранжевый сорт, который распространен сейчас. Портал Крамола восстанавливает историческую справедливость и рассказывает о том, что росло на древнерусском огороде.

Несомненный номер один. Важнейший русский (и не только русский — ту же роль «второго хлеба» до появления картошки он играл, например, в Средней Азии) овощ, опытные огородники умудрялись собирать за лето два урожая. Ранней весной сеяли белую репу — более скороспелую, но не так хорошо хранящуюся и не такую сладкую. Убрав ее в середине лета, сеяли уже более знакомую нам желтую репу, которая держалась в земле до заморозков. Она прекрасно хранится в погребе вплоть до Рождества.

Лук кубастый

Лука наши предки выращивали множество сортов — сначала зеленый лук и лук-порей, затем репчатый, шалот и батун. Все эти сорта известны и сейчас, а вот кубастый лук забыт. Выведенный ростовскими огородниками из обычного репчатого, он лишен остроты и может употребляться, как обычный овощ.

Брюква

Гибрид репы и капусты. По вкусу схожа с первой, но гораздо питательней и неприхотливей репы, поэтому особенно активно выращивалась в северных и северозападных регионах Российской империи. Не менее активно на русских огородах выращивали корень петрушки, пастернак, свеклу, редьку и редис (все это есть и сейчас, а вот о брюкве забывают) — корнеплоды хорошо хранятся, а это крайне важно в условиях долгих и холодных зим.

Серая капуста

Знакомая нам кочанная капуста выращивалась лишь зажиточными крестьянами — ведь она на грядках занимала куда больше места, чем капуста листовая, или серая, которая росла сплошным листовым покровом. Не такая сладкая и сочная, как кочанная, эта капуста целиком шла на приготовление крошева. Для него капусту мелко-мелко нарезали, укладывали с крупной солью в бочки, дно которых присыпали ржаной мукой. Всю зиму из крошева варили щи, называемые холопскими.

Примула

Молодую зелень этих цветов с философско-автомобильным названием выращивали на салаты, начинку для ботвиньи, тюри и прочих летних яств с зеленью.

Ревень

Неприхотлив, нетребователен, растет буквально как сорняк — но из его стеблей готовили прекрасные кисели и морсы, варенье и начинку для сладких пирогов. Посмотрите внимательно — возможно, среди лопухов и одуванчиков на вашей даче тоже растет ревень.

Конопля

Главная масличная культура в средней полосе России, сейчас из-за заморского неестественного употребления запрещенная. Конопляным маслом заправляли каши и кисели, на нем жарили, с ним ели зелень или просто свежий ржаной хлеб.

Листовая горчица

Пряная зелень, напоминающая по вкусу горчицу и хрен одновременно. Листовую горчицу добавляли в окрошки и ботвиньи и ели так, с другой зеленью. Известная нам зерновая горчица появилась в России только в конце XVIIIвека, когда дикой горчице привили черенки горчицы немецкой. Немцы, собственно, это и сделали.

Козлобородник

Он же овсяный корень. К овсу, впрочем, не имеет никакого отношения — это родственник обычных садовых астр. Длинные белые, с легким рыбным привкусом корни растения крестьяне собирали по осени, варили, тушили и жарили, как и прочие многочисленные корнеплоды.

Материалы по теме

А вот ещё:

Битва за Тибет

Этот регион Центральной Азии был лакомым куском для нескольких мировых держав.

Российская империя и Тибет

В 19-м веке у России и Британии пересеклись интересы в Центральной Азии. Обе империи желали видеть в своём составе лакомый кусок — Тибет. Китайская династия Цин в то время сильно ослабла, поэтому ей оставалось лишь наблюдать со стороны.

Россия же, сумев закрепиться на западе Туркестана, Монголии и Маньчжурии, видела Тибет логичным продолжением территориальных приобретений, ведь там проживали мусульмане и буддисты, чья прослойка в империи имела сильное влияние. Именно буддисты из России считали, что регион необходимо присоединить, поскольку видели в тибетцах дружественный народ. Была и другая причина — они боялись, что англичане в случае захвата Тибета уничтожат его культуру.

Одним из главных сторонников присоединения Тибета был Пётр Александрович Бадмаев, буддист, принявший православие. Жамсаран, как его звали до крещения, сумел сделать блестящую карьеру в Российской империи. Его старший брат, работавший в Иркутске врачом, помог Петру поступить в русскую классическую гимназию. Затем были восточный факультет Петербургского университета и Военно-медицинская академия.

Пётр Бадмаев. Источник: wikipedia.org

С 1875 года началась его карьера в Министерстве иностранных дел. Именно Пётр Александрович постоянно предлагал присоединить к России и Монголию, и Тибет. Он даже разработал вариант продления Транссибирской магистрали до китайской провинции Ганьсу. Это позволило бы установить с Тибетом сообщение и усилить геополитические позиции Российской империи во всей Центральной Азии. Бадмаев был уверен, что Россия смогла бы подмять под себя торговлю не только с Китаем и Кореей, но и всеми другими странами региона. И хоть Сергей Витте идею поддержал, вето наложил Александр III.

Когда к власти пришёл Николай II, Бадмаев возобновил попытки. Император заинтересовался, но началась война с Японией, поэтому о «тибетском проекте» забыли.

Идея о присоединении Тибета звучала не только со стороны России. В самом регионе тоже хватало людей, которые хотели видеть русских на своей земле. Например, видный государственный деятель Агван Лобсан Доржиев. С его подачи в Европе появился первый буддийский храм — храм Калачакры в Санкт-Петербурге.

Агван Лобсан Доржиев. Источник: wikipedia.org

Доржиев всеми силами пытался повлиять на Далай-ламу XIII. Он утверждал, что Российская империя — это и есть легендарная Шамбала. А Николай II — и вовсе реинкарнация Цзонхавы (Цонкапы), главного реформатора буддизма.

В лице России Доржиев видел спасение от британцев, которые к тому времени уже укрепились в Ладакхе и Сиккиме. Следующим на очереди был как раз Тибет. Агван Доржиев считал, что англичане сильно повлияют на жизненный уклад и заставят тибетцев принять европейский уклад.

Но всего его усилия оказались напрасными. Россия и Англия заключили договор, в котором признали, что Тибет принадлежит Китаю.

Советский Союз и Тибет

После революции 1917 года «тибетский вопрос» отошёл на второй план, что логично — Советскому Союзу нужно было время, чтобы определить главные направления развития. Возобновить интерес к региону помогли монголы: к власти у них пришли народные революционеры, утверждавшие, что между коммунизмом и буддизмом много общего.

Идея получила поддержку в Москве, и в 1924 году Николай Рерих отправился в экспедицию. Одной из её целей было установление дружеских отношений с Далай-ламой и Таши-ламой. Второй вариант казался более реалистичным, поскольку Далай-лама лучше относился к британцам, чем к коммунистам.

Николай Рерих. Источник: wikipedia.org

Одной из важных фигур, принявших участие в экспедиции, является Яков Григорьевич Блюмкин. Правда, не все исследователи считают, что он вместе с Рерихом побывал в Тибете. По одной из версий, перед Блюмкиным стояла задача спровоцировать беспорядки в Тибете и свергнуть Далай-ламу XIII. Но достичь нужных результатов ему не удалось.

При Сталине СССР окончательно отказался от Тибета

Когда к власти пришёл Иосиф Сталин, Тибет утратил актуальность во внешней политике. Иосиф Виссарионович стремился поддерживать хорошие отношения с коммунистической партией Китая. Буддисты же оказались в опале — в 1929 году в Бурятии запретили эту религию, храмы начали закрывать.

В 1950 году Китай официально установил свою власть в Тибете. И больше ни одна из стран не пыталась перекроить карту региона.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Действительно все привыкли к определенному набору садовода: картошка, помидоры, клубника, лук, перец и зелень всякая.

Однако, почти все, что растет на грядках у современного русского садовода, никакого отношения к традиционному русскому огородничеству не имеет.

Картошка? Еще в середине XIXвека ей было занято всего 1,5% сельхозплощадей страны. Особо ортодоксальные крестьяне и вовсе считали что картофелина — это тело злобного подземного жителя, голова и конечности которого невидимы для православных.

Помидоры? Они и в Европе на грядках и столах появились только к концу XIXвека. Морковь? Да, ее на Руси ели активно, но вовсе не тот голландский ярко-оранжевый сорт, который распространен сейчас. Восстанавливаем историческую справедливость и рассказываем о том, что должно расти на правильном русском огороде.

Несомненный номер один. Важнейший русский (и не только русский — ту же роль «второго хлеба» до появления картошки он играл, например, в Средней Азии) овощ, опытные огородники умудрялись собирать за лето два урожая. Ранней весной сеяли белую репу — более скороспелую, но не так хорошо хранящуюся и не такую сладкую. Убрав ее в середине лета, сеяли уже более знакомую нам желтую репу, которая держалась в земле до заморозков. Она прекрасно хранится в погребе вплоть до Рождества.

Лука наши предки выращивали множество сортов — сначала зеленый лук и лук-порей, затем репчатый, шалот и батун. Все эти сорта известны и сейчас, а вот кубастый лук забыт. Выведенный ростовскими огородниками из обычного репчатого, он лишен остроты и может употребляться, как обычный овощ.

Гибрид репы и капусты. По вкусу схожа с первой, но гораздо питательней и неприхотливей репы, поэтому особенно активно выращивалась в северных и северозападных регионах Российской империи. Не менее активно на русских огородах выращивали корень петрушки, пастернак, свеклу, редьку и редис (все это есть и сейчас, а вот о брюкве забывают) — корнеплоды хорошо хранятся, а это крайне важно в условиях долгих и холодных зим.

Знакомая нам кочанная капуста выращивалась лишь зажиточными крестьянами — ведь она на грядках занимала куда больше места, чем капуста листовая, или серая, которая росла сплошным листовым покровом. Не такая сладкая и сочная, как кочанная, эта капуста целиком шла на приготовление крошева. Для него капусту мелко-мелко нарезали, укладывали с крупной солью в бочки, дно которых присыпали ржаной мукой. Всю зиму из крошева варили щи, называемые холопскими.

Молодую зелень этих цветов с философско-автомобильным названием выращивали на салаты, начинку для ботвиньи, тюри и прочих летних яств с зеленью.

Неприхотлив, нетребователен, растет буквально как сорняк — но из его стеблей готовили прекрасные кисели и морсы, варенье и начинку для сладких пирогов. Посмотрите внимательно — возможно, среди лопухов и одуванчиков на вашей даче тоже растет ревень.

Главная масличная культура в средней полосе России, сейчас из-за заморского неестественного употребления запрещенная. Конопляным маслом заправляли каши и кисели, на нем жарили, с ним ели зелень или просто свежий ржаной хлеб.

Пряная зелень, напоминающая по вкусу горчицу и хрен одновременно. Листовую горчицу добавляли в окрошки и ботвиньи и ели так, с другой зеленью. Известная нам зерновая горчица появилась в России только в конце XVIIIвека, когда дикой горчице привили черенки горчицы немецкой. Немцы, собственно, это и сделали.

Он же овсяный корень. К овсу, впрочем, не имеет никакого отношения — это родственник обычных садовых астр. Длинные белые, с легким рыбным привкусом корни растения крестьяне собирали по осени, варили, тушили и жарили, как и прочие многочисленные корнеплоды.

А еще был амарант. Кстати, сейчас можно купить муку. Полезная. Ну и конечно же хрен и редька.

Что выращивали на Руси до картошки

Сейчас картофель — наш главный овощ, который мы добавляем в суп и пироги, салаты и гарниры. Трудно представить современный рацион любой кухни без этой культуры. А что выращивали на Руси наши предки? Ведь с картошкой они познакомились относительно недавно.

Несмотря на то, что картофель был привезен еще в петровскую эпоху, массово засевать им поля начали только в конце XIX века. Но свято место пусто не бывает, так ведь? Помимо картофеля люди употребляли в пищу другие культуры, о которых сейчас мы даже не вспомним. Интересно, какие овощи выращивали на Руси? Поехали!

Если сейчас «вторым хлебом» считается картофель, то раньше это почетное место занимала репа. Именно поэтому одна из наиболее популярных народных сказок посвящена этому овощу. С первым потеплением люди сеяли белую репу. Она быстро созревала, но хранилась недолго. К тому же вкус овоща был не очень сладкий. В июле поля засевали желтым сортом репы, который спокойно лежал в подвале до января.

Кубастый лук

Ничего удивительного, ведь лук мы активно используем в кулинарии и по сей день. Но кубастый лук отличается от привычных нам репчатого, порея или шалота. Этот сорт давным-давно вывели жители Ростова Великого. Что особенного в этом луке? Полное отсутствие горечи! Его ели как обычный корнеплод.

Брюква

Этот корнеплод — результат случайного скрещивания репы и капусты. Ухаживать за брюквой просто, а по вкусу она напоминает репу. Культура начала пользоваться особенной популярностью на севере и северо-западе империи. Именно в тех местах старались выращивать побольше корнеплодов, которые могут храниться долго.

Ревень

Это растение и сеять-то не нужно — оно растет как сорняк. Когда-то прибережная зона реки Волги была усеяна этим похожим на лопух растением. Из ревеня делали начинку для пирогов, варили варенья, кисели, морсы.

Серая капуста

Простые люди не высаживали на своих огородах кочанную капусту. Дело в том, что она занимала много места, поэтому выгоднее было выращивать серый сорт. Он рос сплошным ковром из листьев. Серая капуста была не сочной, поэтому ее в основном квасили в бочках. А затем из готового продукта варили щи, в народе известные как холопские.

Конопля

Пока на полки хозяйкам не пришли такие основные злаковые культуры, как пшено и гречка, кашу готовили преимущественно из конопли. Более того, из растения также делали масло. Ценились и богатые витаминами и полезными микроэлементами семечки конопли. К тому же из конопли шили много одежды.

Листовая горчица

Эта культура попала на Русь только в конце XVIII века, когда немцы скрестили несколько сортов продукта. Листовая горчица по вкусу напоминает хрен и обычную горчицу. Эту пряность ели с другой травой или добавляли в супы.

Козлобородник пореелистный

В народе это растение известно под названием овсяный корень. Однако внешним видом оно похоже не на овес, а на садовые астры. На Руси в пищу употребляли и стебли, и корни, предварительно замочив горький козлобородник в соленой воде. Корни растения можно употреблять в жареном или тушеном виде, а также добавлять в супы.

Примула

Это красивое растение выращивали не для украшения. Молодые побеги использовали в качестве зелени в блюдах, нарезали в салаты, холодные супы.

После отмены крепостного права картофель начал быстро распространяться по империи, попадая в каждый уголок. Именно тогда корнеплод занял прочное место в нашем рационе. А какое у вас любимое блюдо из картофеля?

Картофельные бунты на Руси, или Почему крестьяне боялись корнеплод пуще неприятеля

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Сегодня без картофеля не обходится ни одна семья. Его едят как ежедневное блюдо, готовят на праздник, использую в лечебных целях. Это привычный и многими любимый овощ. А ведь были времена, когда картофель не только не признавался народом, но и привел к страшным волнениям. Как же так получилось, что ненавистное «чертово яблоко» стало мегапопулярным в России? Читайте о том, как нашей стране появилась картошка, какой путь ей пришлось пройти, и какую хитрость использовала власть для того, чтобы заставить крестьян сажать этот корнеплод.

Как в Россию попал картофель

Существует много версий о том, как картофель попал в Россию. Очень популярна история о Петре I, который был в Голландии и там попробовал блюда из картошки. Царь был поражен новым, невероятно приятным вкусом этого овоща и тут же принял решение, что картофель должен быть немедленно разведен в России. Целый мешок картошки был направлен графу Шереметеву вместе с указанием заняться распространением этого овоща повсеместно. Нравился картофель и Екатерине II. В 1765 году по ее указу в Ирландии было закуплено около 8 тонн «земляных яблок», тот есть картофеля.

Овощ был сложен в бочки, укутан соломой и начался его путь в Санкт-Петербург. Поскольку все это происходило в конце осени, когда было уже холодно, клубни в дороге перемерзли. Уцелело около 100 килограммов, их и высадили в пригородах Петербурга, под Ригой, в Подмосковье, под Новгородом. Пугачевский бунт отвлек императрицу от картофеля. Следующая попытка была предпринята уже Николаем I. Во время голода 1840 года императором был издан указ о заведении во всех казенных селениях посевово картофеля. Николай I приказал премировать хозяев, которые достигли хороших показателей при разведении культуры. А также было издано наставление о том, как нужно возделывать, хранить и как готовить этот овощ.

Почему картошку называли чертовым яблоком

И хотя и Петр I, и Екатерина II, и Николай I пытались сделать картофель популярным и избавить крестьян от неурожая и голода, те наотрез отказывались выращивать эту культуру и употреблять ее в пищу. Причин было много. Например, в первой половине 18 века на Руси полыхала эпидемия холеры. Малограмотные крестьяне решили, что причиной этого ужаса стал картофель, который как раз стал приобретать известность. Из уст в уста передавалась ходила легенда, что впервые всходы картофеля можно было заметить на могилке одной известной блудницы, которая нарушала все моральные нормы. Поэтому тот, кто съест хотя бы маленький кусочек картошки, должен быть готов к различным бедам и даже к попаданию в ад.

Крестьяне стали называть картофель чертовым яблоком. На самом деле они даже не предполагали, как именно сажать культуру, когда собирать, как готовить. Картофель пытались есть сырым, но это было очень невкусно. При употреблении в пищу недозревших зеленых овощей люди получали тяжелые отравления и даже гибли. Ясно, почему картофель так ненавидели в народе и категорически не хотели признавать его вкусным и полезным продуктом.

Картофель – деликатес, который подают к царскому столу

В то время как крестьяне недоумевали по поводу указов о выращивании картофеля, при дворце императора этот овощ постепенно занял позицию деликатеса. Его готовили в самых разных видах: варили, жарили, делали из него десерты с сахаром, запеканки и даже каши. Население же, которое не видело этих изысков, продолжало протестовать против картошки и отказывалось ее есть. Церковь, кстати, не поддержала власть в этом вопросе, а наоборот, утверждала, что этот овощ есть нельзя, так как это якобы плод, совративший Адама и Еву. И тот, кто осмелится его попробовать, может забыть о царствии небесном.

Кстати, картофель не принимали и в других странах. Например, в Европе население тоже было против. В 16 веке овощ попал в Испанию и местное население отказалось признавать его. Некоторое время эта культура использовалась как цветок. Людовик XVI украшал цветками картофеля свой костюм, а Мария Антуанетта прикалывала их к волосам. Дальше всех в мерах по популяризации картофеля пошел прусский король Фридрих II. По его указу крестьяне, которые не желали сажать картошку, лишались ушей и носов.

Негативное отношение населения, и почему оно возникло

После указа Николая I, изданного в 1840 году, где говорилось об увеличении посадок картофеля в сельских местностях, недовольство крестьян усилилось. Причем оно было таким сильным, что пришлось использовать помощь военных. Эти меры вызвали еще большее недовольство, бунты вспыхивали в Саратовской, Пермской, Оренбургской, Владимирской и Тобольской губернии. Но царские войска жестоко подавили мятежи, а распространение картофеля продолжилось. Постепенно его стали использовать не только как пищу для людей, но и употреблять как корм для скота, применять для изготовления патоки, крахмала, спирта.

Конечно, крестьянам гораздо привычнее были такие культуры как репа и рожь, так как поначалу никто не объяснил, что делать с этим новым корнеплодом. Люди сажали его неправильно, ели сырым и так далее. Но был еще один момент, который объяснял такое сопротивление: государство именно приказало выращивать овощ. Бунтующие крестьяне в большинстве своем официально считались свободными, но были прикреплены к государственной земле. Вышедшие указы были восприняты как возвращение крепостного права, это не могло не всколыхнуть население.

Картофельные бунты на Руси, и как крестьяне жгли поля и били чиновников

Бунты в России случались и по другим поводам. В частности, тогда, когда по тем или иным причинам власти вводили сухой закон.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

masterok

masterok