Что было до перфокарт

Краткая история хранения данных, часть №1 — от перфокарт до пузырьковой памяти

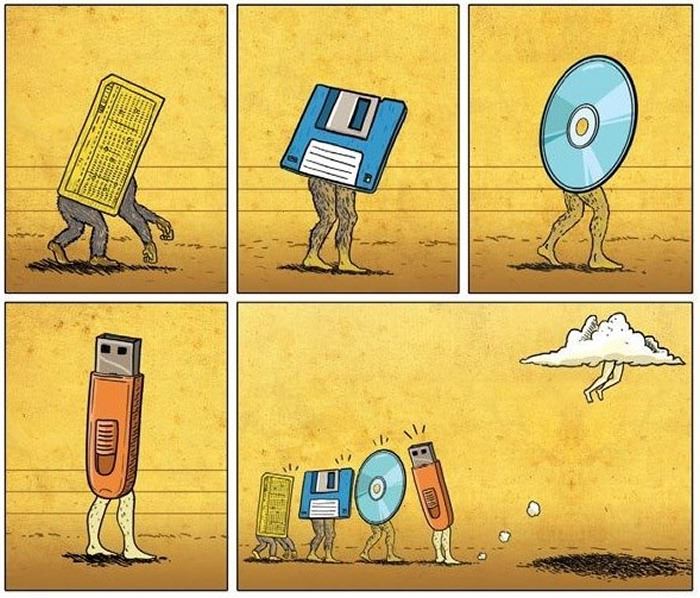

Сегодня мы мало задумываемся о том, какой путь прошли накопители, чтобы дойти до современных SSD или облачных дисков. Мы легко ворочаем десятки гигабайт информации за раз, даже не задумываясь о том, что пару десятков лет назад такой объем имели жесткие диски, а нужное для ее хранения количество дискет вы бы не смогли унести даже в рюкзаке. Поэтому давайте посмотрим, с чего начиналось «компьютерное» хранение данных, и к чему мы пришли почти за три столетия его развития.

Перфокарты были первой попыткой хранения данных на машинном языке. Они использовались для передачи информации оборудованию еще до разработки компьютеров: перфорированные отверстия изначально представляли собой «последовательность инструкций» для ткацких станков, с помощью которых можно было управлять узорами на тканях. Первую такую перфокарту разработал Базиль Бушон еще в 1725 году — больше чем за 200 лет до первого компьютера в привычном нам понимании.

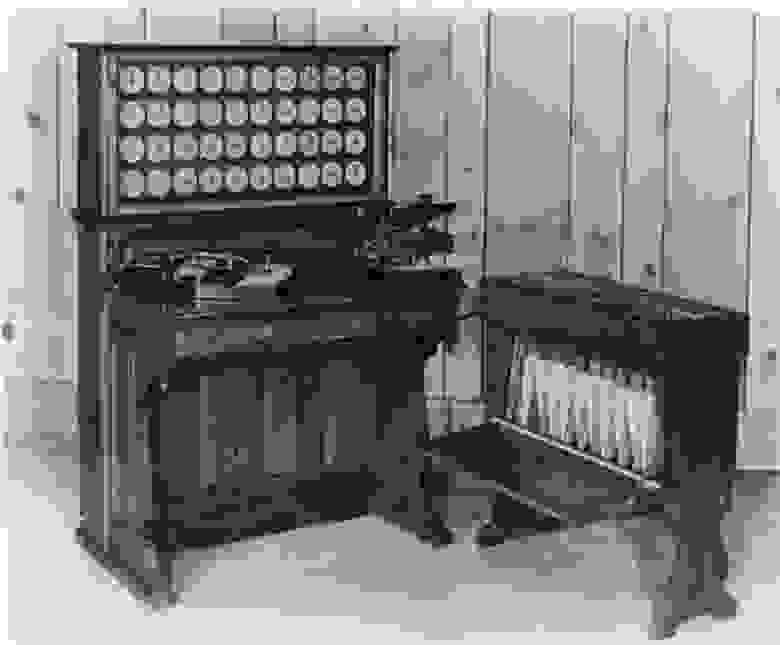

В 1837 году, чуть более 100 лет спустя, Чарльз Бэббидж предложил свою идею аналитической машины, примитивного калькулятора с движущимися частями, который мог использовать перфокарты для получения инструкций. Однако лишь полстолетия спустя Герман Холлерит доработал эту идею и воплотил в жизнь первый табулятор — электромеханическую машину, способную как «читать» задачу с перфокарт, так и выдавать результаты на бумажную ленту или специальные бланки. Его машина использовалась для переписи населения США 1890 года, а в 1896 году Холлерит основал компанию Tabulation Machine.

Табулятор IBM 402. Удачи разобраться в проводках.

Видов перфокарт было множество, и самый известный — так называемый «формат IBM», введенный в 1928 году: каждая перфокарта имела размеры 187 х 83 мм и толщину в 0.178 мм, и на ней умещалось 12 строк и 80 колонок. Много это или мало? Для хранения 1 ГБ информации при помощи таких карт вам потребуется небольшая комната, а их вес превысит 22 тонны.

И если кто-то думает, что перфокарты давно уже нигде не используется, то это не так: еще в 2011 году в США существовала компания Cardamation, поставлявшая перфокарты и устройства для работы с ними. В основном она продавала их правительственным организациям, где древние по современным меркам компьютеры и даже табуляторы — совсем не редкость.

Нет, речь идет не о тех лентяях, зарабатывающих деньги, играя на Twitch и показывая это всему миру. В данном случае streamer можно перевести на русский язык как ленточный накопитель, использующий магнитную ленту для записи и хранения информации.

В 1927 году немецкий инженер Фриц Пфлеймер, после ряда экспериментов с различными материалами, пришел к напылению порошка оксида железа на тонкую бумагу и его фиксации с помощью клея. В 1928 году он демонстрирует свой прибор для магнитной записи с бумажной лентой публике. Бумажная лента хорошо намагничивалась и размагничивалась, с нее было просто считывать информацию и её можно было обрезать и склеивать. Однако перфокарты стоили дешевле, а их меньшие объемы хранения информации пока что всех устраивали.

Принцип ее работы был очень прост и заключается в том, что ферромагнетики (например, тоже железо) намагничиваются, будучи внесенными в магнитное поле, и сохраняют это состояние после его отключения. На этом и строилось хранение информации: записывающая головка была по сути сердечником, генерирующим определенное магнитное поле при подаче на него тока. Магнитное поле, в свою очередь, намагничивало металлические частицы на пленке в двух направлениях (и, возможно, на нескольких дорожках). Для считывания использовалась другая головка, в которой при проходе над намагниченными областями возникал ток, и его можно было интерпретировать как поток данных. Очевидный минус у такой технологии был только один — записанные кассеты по понятным причинам боялись магнитов.

Магнитная лента была впервые использована для записи компьютерных данных в 1951 году в компании Eckert-Mauchly Computer Corporation на ЭВМ UNIVAC I. В качестве носителя использовалась тонкая полоска металла шириной 12.65 мм, состоящая из никелированной бронзы (называемая Vicalloy). Плотность записи была 198 микрометров на символ в восемь дорожек. Из-за своего удобства и большой емкости магнитные ленты использовались вплоть до массового распространения жестких дисков, серьезно потеснив перфокарты.

Что касается ПК, то основным носителем информации в 70-ых и 80-ых годах были достаточно дешевые и доступные аудиокассеты: конечно, это было не очень удобно, но цена тут решала все. Аудиомагнитофон не был такой уж редкостью, а объема компакт-кассеты в 50-60 Мб с лихвой хватало для пользовательской информации в те года. В 90-ых в пользовательских компьютерах стали массово появляться жесткие диски, да и дискеты со схожим принципом работы оказались существенно удобнее, так что магнитные ленты полностью ушли из привычных нам устройств.

Привычная кассета — достаточно емкий хранитель информации.

Но не все о них забыли: к примеру, IBM продолжает развивать стандарт 3592, где картриджи могут иметь объем в 4 ТБ. Разумеется, в обычных серверах вы их не встретите — сказывается низкая скорость, которая в самом лучшем случае не превышает 140 МБ/c. Но для долгосрочного хранения архивной информации лучших накопителей просто не найти: к примеру, ленточная библиотека (автоматизированное хранилище с тысячами магнитных лент) на 6.6 петабайт потребует менее 700 тысяч долларов для поддержания работы в течение 5 лет, а вот традиционные жесткие диски и периферия к ним — более 14 млн.

Ленточная библиотека

Вакуумные трубки

К середине XX века стало понятно, что компьютерам требуется быстрая память, в которой можно, например, хранить промежуточным расчеты или же инструкции — так и родилось первое оперативное запоминающее устройство, или ОЗУ.

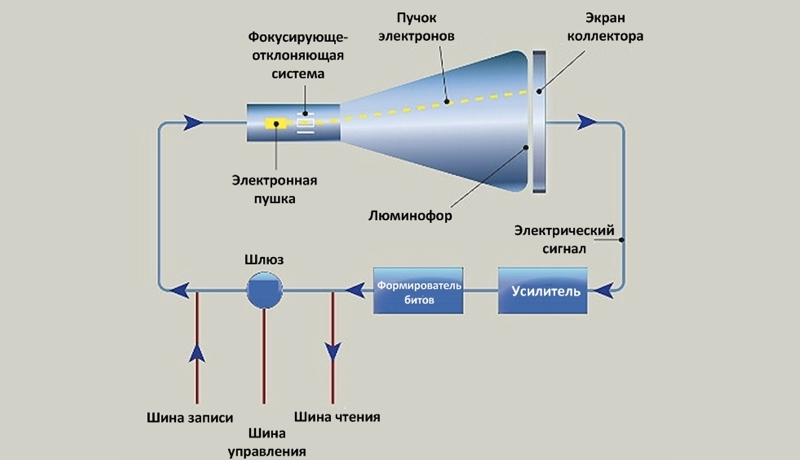

Произошло это в 1948 году, когда профессор Фредрик Уильямс и его коллеги разработали запоминающую электронно-лучевую трубку, также известную, как трубка Уильямса. Принцип ее работы был не очень прост и базировался на том, что люминофорный экран (схожий с экраном старых телевизоров) мог некоторое время хранить заряд при попадании на него электронного пучка. С другой стороны экрана стояло считывающее устройство, которое после прочитывания информации «обнуляло» экран. С учетом того, что люминофор хранил данные всего доли секунды, их приходилось постоянно перезаписывать — получился прадедушка современной энергозависимой DRAM-памяти.

К слову, объем первой лучевой трубки, использующейся в Манчестерской малой экспериментальной машине, составлял целых 1024 бит, или 32 32-битных слова.

Ферритовая память

Однако достаточно быстро стало понятно, что трубка Уильямса низкоэффективна и дорога, и чтобы хранить на ней хотя бы с десяток килобайт информации, ее размеры должны быть на уровне экранов ЭЛТ-телевизоров конца 80-ых — очевидно, что технологиями 40-ых годов создать такое было нереально.

Поэтому, когда в 1949 году Ван Ань и Во Вайдун, молодые сотрудники Гарвардского университета, изобрели сдвиговый регистр на магнитных сердечниках, его быстро стали использовать в производстве ферритовой памяти (причем настолько быстро, что к середине 50-ых, когда Ван получил на него патент, такую память активно использовала IBM, и последней пришлось выкупить патент за 500 тысяч долларов).

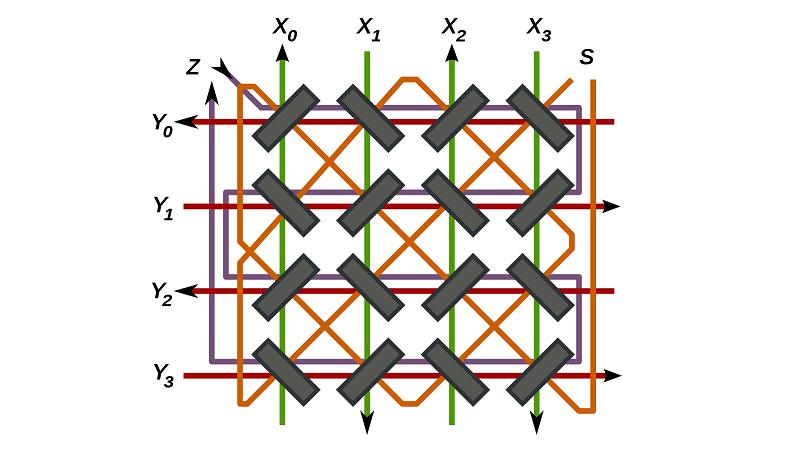

Принцип работы такой памяти был куда проще, чем у вакуумных трубок. Все базировалось на том, что ферритовое кольцо (сердечник) можно намагнитить, и направление намагниченности может хранить один бит. Через каждое такое кольцо проходит четыре провода: X и Y — провода возбуждения, провод запрета Z под углом в 45 градусов к ним и провод считывания S под углом в 90 градусов. Для считывания значения бита на провода возбуждения подается импульс тока определенным образом, после чего смотрят на ток на проводе считывания: если поменялась намагниченность ферритового кольца, то на нем возникнет индукционный ток. Если это произошло, значит, была записана 1. Если ток отсутствует, то есть намагниченность не поменялась и, значит, ее не было изначально — был записан 0.

Очевидно, для записи на провода возбуждения подается такой же импульс тока, но в обратном направлении — происходит намагничивание и запись логической единицы. И если нужно, чтобы сердечник хранил в себе логический ноль, то на провод запрета также подается ток в другом направлении. В итоге это приводит к тому, что суммы токов оказывается недостаточно, чтобы изменить намагниченность сердечника.

Все это выглядит, конечно, сложно, но на практике собиралось максимально просто: по сути эту память. ткали женщины, сидя за микроскопами и пропуская через кольца проводки. В итоге ее стоимость была куда дешевле, чем у вакуумных трубок, из-за чего она была популярной вплоть до середины 70-ых.

В 1953 году Массачусетский университет разработал первый компьютер, использующий эту технологию, получивший название Whirlwind. Его память могла хранить 2048 16-битных слов, то есть ее объем составлял целых 4 КБ — прогресс в 40 раз по сравнению с первой трубкой Вильямса пятилетней на тот момент давности.

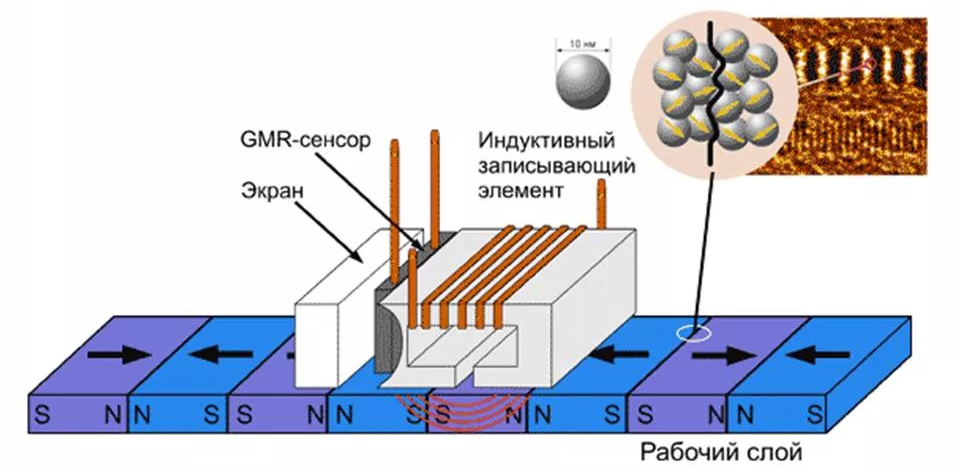

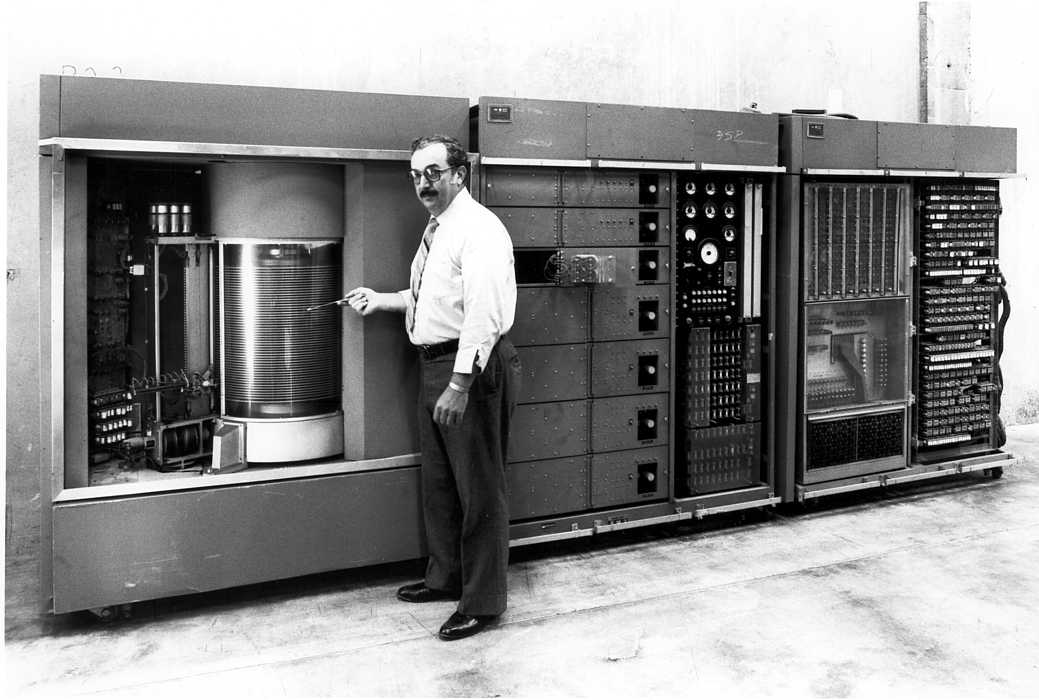

Первый жесткий диск появился за 15 лет до изобретения дискеты, в 1956 году. Дедушкой современных HDD стал IBM 305 RAMAC — Random Access Method of Accounting and Control, или Метод случайного доступа к учету и контролю. По своим размерам он был сопоставим с парочкой шкафов, весил 970 кг и имел 50 алюминиевых, покрытых ферромагнетиком, пластин, каждая из которых была 61 см в диаметре и могла хранить аж 100 КБ — то есть общая емкость накопителя была 5 МБ.

Скорость вращения дисков была гигантской по тем временам — 1200 оборотов в минуту, это позволяло найти нужную информацию на одной пластинке за 600 мс, а средняя скорость передачи информации была на уровне 9 байт в секунду. Серьезных проблем у такого HDD было две: во-первых, пластин 50, а считывающая головка — одна. Так что если вам нужно перейти от первой пластине к, например, 20-ой, время задержки исчислялось уже секундами. Вторая проблема заключалась в том, что считывающая головка касалась поверхности пластины, что приводило к достаточно быстрому их износу.

Тем не менее, такие устройства были нарасхват: несмотря на стоимость в 10 000 долларов за штуку, IBM умудрилась продать около 1000 экземпляров, и это в 50-ых годах! Причина такого ажиотажа была вполне понятной: один такой HDD заменял 64 000 перфокарт и был быстрее накопителей на магнитных лентах.

Разумеется, за 60 лет изменилось многое: жесткие диски стали гораздо миниатюрнее, считывающие головки теперь не касаются пластин, а парят над ними. Сами короба стали герметичными или наполненные гелием для ускорения работы, емкости пластин выросли в миллионы раз и достигают терабайтов, ну и конечно же давно уже никто не использует одну головку для всех пластин. А вот скорости вращения выросли несильно, всего лишь в разы — сказывается предел прочности используемых материалов.

Также она известна как память на цилиндрических магнитных доменах, и имела достаточно короткую, но яркую историю. Изобрел ее инженер Bell Labs Эндрю Бобек в 1967 году, а уже в середине 90-ых ее полностью вытеснила флеш-память. Плюс пузырьковой памяти по сравнению с магнитными лентами — компактные размеры, позволяющие использовать ее в небольших портативных устройствах, а также высокая плотность записи информации: так, «коробочка» площадью в пару квадратных сантиметров, выпущенная Texas Instuments в 1977 году, имела емкость 92304 бита, или чуть больше 11 КБ.

А вот принцип ее действия был достаточно сложен. Суть была в том, что некоторые материалы, такие как, например, гадолиниево-галлиевый гранат, могут намагничиваться только в одном направлении, и если вдоль него расположить магнитное поле, то намагниченные области соберутся в пузырьки — отсюда и название памяти.

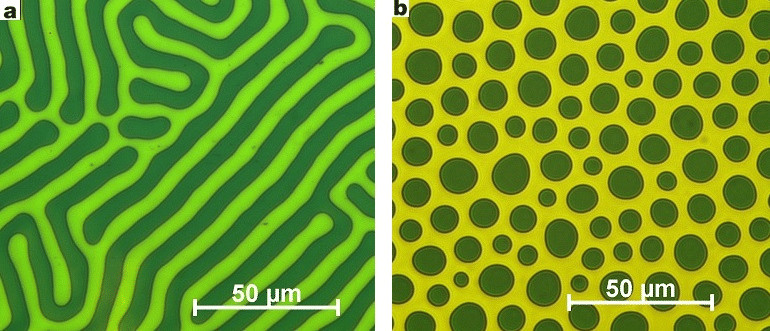

Слева — магнитного поля нет, справа — есть.

Как это можно использовать? Взять непроводящую ток стеклянную подложку, напылить на нее металлические «буквы» T или V, и покрыть все сверху гадолиниево-галлиевым гранатом. Теперь, прикладывая к такому «чипу» магнитное поле в двух перпендикулярных направлениях, можно «гонять» получившиеся пузырьки по «буквам», тем самым получая хранилище информации.

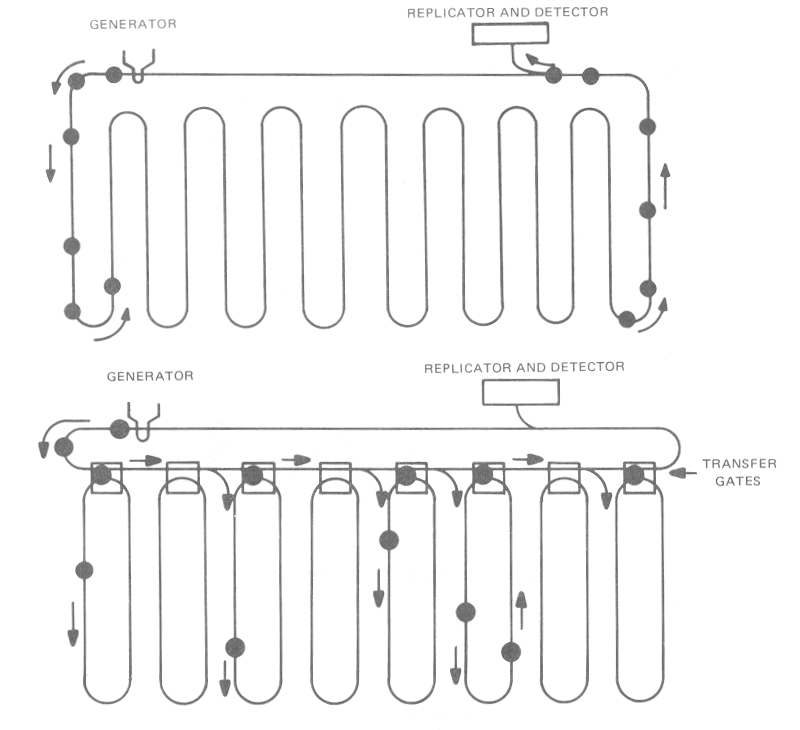

Плюс такой памяти — она энергонезависима, то есть конфигурация пузырьков вне магнитного поля меняться не будет. Минус — чтобы получить доступ к информации на определенной «букве»-бите, нужно будет прогнать все пузырьки по кругу и понять, в каком же положении был пузырек на нужной «букве». Процесс этот был, очевидно, достаточно долгим. Конечно, в дальнейшем придумали многотрековую память, где можно было «считывать» пузырьки быстрее, но все еще появление Flash RAM за считанные годы похоронила такую интересную с физической точки зрения идею.

Однотрековая (вверху) и многотрековая пузырьковая память.

В следующей статье мы перейдем к более современным носителям информации, таким как дискеты, DRAM и оптические диски, ну а под конец поговорим про облачные хранилища и SSD.

Что такое перфокарта, зачем она была нужна и куда исчезла

Немногие из современных компьютерных пользователей знают про этот универсальный носитель, с помощью которого начинался диалог человека с машиной.

Стремительная скорость научно-технического прогресса, за которой большинство из нас более уже и не пытается поспевать, это та данность, в которой мы ныне живём. Наиболее осязаемо эта скорость проявляется в стремительном исчезновении предметов и вещей, которые на памяти живущих совсем недавно считались признаком и мерилом этого самого прогресса.

Взять хотя бы перфокарты, без которых в 60-70-е годы прошлого века не мыслилась полноценная работа ни одной продвинутой электронно-вычислительной машины.

Так случилось, что, несмотря на совершенное отсутствие математических способностей, автору этих строк пришлось помаяться не только с изучением высшей математики, но ещё и пройти курс вычислительной техники. И даже получить соответствующий диплом, подтверждающий квалификацию машиниста-оператора ЭВМ. А всё дело в том, что единственная школа в научном городке казахстанских физиков (ныне посёлок Алатау), где прошло моё детство, имела «математический уклон». Так что особых возможностей для привередливого выбора попросту не было.

Курс вычислительной техники, хоть и считался факультативным, был вполне себе обязательным. Так что в 9 и 10 классах все мои однокашники поголовно зубрили теорию и усваивали азы практической работы по данному предмету.

Практика проходила в Вычислительном центре Института физики высоких энергий, где работали многие наши родители. Институт этот (как и соседний – ядерной физики) шефствовал над школой, и шефство это не было формальностью. Оснащённости наших кабинетов физики и химии завидовали белой завистью все школы не только в Алма-Атинской области, к которой тогда относился посёлок, но и самой Алма-Аты, которой нас вскоре передали.

Вычислительный центр ИФВЭ был в те годы, возможно, лучшим в республике, потому что располагал двумя большими электронно-счётными машинами БЭСМ-4 и одной БЭСМ-6, считавшейся флагманом советской вычислительной техники и надеждой кибернетики. Кибернетика же, как знали тогда все, была «наукой будущего» (несмотря на то, что несколькими десятками лет ранее с высоких трибун называлась лженаукой).

То, что под три ЭВМ был отдан целый этаж старого института (а в новом корпусе уже после нас специально был построен целый флигель), говорило не только об уважении руководства к сфере. Размеры были главным! Каждая БЭСМ со своей «периферией» занимала по несколько комнат. А особенно габаритной была самая-самая – БЭСМ-6. Такова была в условиях старых технологий цена за быстродействие (миллион операций в секунду!). В какой-то момент эволюции показатели делали эту машину наиболее передовой в Старом свете, а сейчас эти характеристики могут показаться смешными для обладателя любого ноутбука!

Но общаться с машиной напрямую, так, как это происходит у пользователя с домашним компьютером, было невозможно. Для этого существовали специальные языки программирования – «Фортран» и «Алгол». А также бумажные перфокарты, с помощью которых осуществлялся ввод команд. На перфокартах же хранилась и информация. В этом отношении они были полноценным связующим звеном между бумажной и цифровой эпохами.

Использованная (по прямому назначению!) перфокарта была вся продырявлена – перфорирована, то есть заполнена информацией. Информация на перфокартах напоминала своеобразную карточную колоду, смысл которой менялся в зависимости от растасовки. Всего же на одну карту вмещалась фраза не более чем в нескольких десятков слов.

Вот что пишет про неё Википедия (тут ей вполне можно доверять, тут ей карта в руки. ):

«Перфока́рта (перфорационная карта, перфорированная карта, от лат. perforo – «пробиваю» и лат. charta – лист из папируса; бумага) – носитель информации из тонкого картона, представляет информацию наличием или отсутствием отверстий в определённых позициях карты. Наиболее широко перфокарты применялись во второй половине XX века для ввода и хранения данных в системах автоматизированной обработки информации. В настоящее время, как и перфолента, практически вытеснены более компактными, быстрыми и удобными полупроводниковыми, магнитными и оптическими носителями.

С 1-й по 5-ю колонку располагалась область меток, 6-я служила для маркировки текста как продолжения предыдущей строки (любым символом, кроме пробела и «0»), а с 7-й по 72-ю располагался собственно текст оператора или комментария. Колонки с 73-й по 80-ю могли служить для нумерации карт (чтобы восстановить случайно рассыпавшуюся колоду) или для краткого комментария».

Сложно? А кто обещал, что будет легко? Человек только учился разговаривать с машинами.

Однако для нас, новоиспекаемых операторов-программистов ЭВМ и прочих причастных значение перфокарт в жизни было гораздо шире утилитарного общения с железом. Я специально попросил своих школьных товарищей воскресить в памяти массивы данных об этих карточках из тонкого бежевого картона, и ответы не заставили себя ждать.

– Перфокарта! Ввод данных! К ней прилагались лезвие бритвы, шаблон, раскрашенный цветными карандашами, ну и знание кодов.

– Мы из этих карточек, потерявших всякий смысл в 80-е, делали домашнюю книжную картотеку. Технологию почерпнули из журнала «Наука и жизнь». Пробиваешь две дырочки в нужных местах и используешь две спицы. Круто было!

– А ещё из них получались хорошие стаканчики для рассады и подручные материалы для производства игральных карт – помню, один мой товарищ сделал даже в эротическом варианте!

– Не только карты – карточки для изучения «англицких» слов были хорошие.

– У них была тыща применений: наш товарищ рисовал тушью прекрасные открытки, стихи на таких карточках сами придумывались, список дел, картотеки, домики, пасьянсы, закладки, визитки и т.д. В общем, в сумочке пачечка перфокарт водилась всегда! Детишкам даже домики строили и клеили.

– Перфокарты – это суперотличное приспособление для всего! Любовь к перфокартам у нас в крови! Само ощущение, когда держишь её в руках, незабываемо! Это почти наш символ времени!

Вот такой ушедший символ того недавнего времени, которое ногами своими уже в прошлом.

Перфокарты канули в былое бесследно? Не совсем. По утверждению знатоков, как рудимент эти карты мелькают перед нашими глазами доселе. Дело в том, что «отображаемый по умолчанию текстовый видеорежим дисплеев подавляющего большинства компьютерных устройств содержит по горизонтали 80 знакомест – ровно столько, сколько их было на стандартной перфокарте».

Эволюция носителей информации: о перфокартах, магнитных плёнках и дискетах

Привет, Geektimes! Обычно в нашем блоге мы рассказываем про новые продукты и технологии компании OCZ. Однако сегодня речь пойдет о том, как эволюционировали технологии хранения данных на протяжении всей истории их существования, которая насчитывает уже более 200 лет.

Итак, что же придумал Жаккар. В XIX веке производство ткани представляло собой довольно трудоемкий процесс, однако по своей сути это было постоянное повторение одних и тех же действий. Имея за спиной огромный опыт работы в качестве наладчика станков, Жаккар подумал, почему бы этот процесс не автоматизировать.

Плодом его работы стала система, использующая огромные твердые пластины, в которых были проделаны несколько рядов отверстий. Эти пластины и были первыми в мире перфокартами. Справедливости ради нужно отметить, что Жаккар все же не был в этой области новатором. Французские ткачи-изобретатели Базиль Бушон и Жак Вокансон также пытались использовать продырявленные ленты в своих ткацких станках, но не смогли завершить начатое.

Принцип работы Жаккардовой машины заключался в том, что на вход в считывающее устройство, которое представляло собой набор щупов, связанных со стержнями нитей, подавались перфокарты. При проходе перфорированной ленты через считывающее устройство щупы проваливались в отверстия, поднимая вверх соответствующие нити. Так определенная комбинация дыр в перфокарте позволяла получить нужный узор на ткани.

Перфокарты также занимали центральное место в изобретениях американского инженера Германа Холлерита, который в 1890 году создал табулятор – устройство, предназначенное для обработки буквенных и числовых символов, записанных на перфокарту, и вывода результата на бумажную ленту. На первых порах табулятор Холлерита использовало Бюро переписи населения США, а несколько позже систему взяли на вооружение в железнодорожном управлении и правительстве. К слову, в 1896 году Холлерит основал компанию Tabulating Machine Company, которая в 1911 году стала частью конгломерата C-T-R, который в свою очередь в 1924 году был переименован в IBM.

Основным преимуществом перфокарт была простота и удобство манипуляции данными. В любом месте колоды можно было добавить или удалить карты, а также легко заменить одни карты другими. Но были и свои минусы, которые с течением времени начали перевешивать плюсы. Прежде всего, это малая ёмкость. Как правило, перфокарта вмещала в себе всего лишь 80 символов. Это значит, что для хранения 1 Мбайта данных потребовалось бы порядка 10 тысяч перфокарт. Также для перфокарт была характерна низкая скорость чтения и записи. Даже самые быстрые считывающие устройства не обрабатывали более тысячи перфокарт в минуту, что соответствует примерно 1,6 Кбайт/мин. И, конечно, надёжность. Повредить изготовленную из тонкого картона перфокарту или проделать лишнее отверстие было проще простого.

Пик развития перфокарт пришелся на середину XX века, а закат эпохи наступил в 1980-х годах, когда им на смену пришли более совершенные магнитные носители информации.

Первая магнитная пленка была создана в 1928 году немецким ученым Фрицем Пфлюмером. Такая пленка представляла собой тонкую бумагу, на которую был нанесен тонкий слой оксида железа. В том же году Пфлюмер показал прибор, предназначенный для магнитной записи на такую ленту. При записи информации на пленку оказывалось воздействие магнитным полем, и на её поверхности сохранялась намагниченность.

Рынок ленточных накопителей поддерживается ещё тем фактом, что такие запоминающие устройства до сих пор обходятся дешевле, чем современные жесткие диски. По словам Эвангелоса Элефтеро, руководителя отдела технологий хранения данных исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе, 1 Гбайт магнитной ленты стоит примерно 4 цента, тогда как 1 Гбайт дискового пространства на HDD обходится как минимум в 2,5 раза дороже – 10 центов. По этой причине выбор в пользу магнитной плёнки делают, к примеру, крупные исследовательские лаборатории, где существует необходимость хранить огромные объемы информации. К примеру, для хранения результатов на Большом адронном коллайдере используется именно магнитная лента. Для хранения 28 петабайтов данных на жестких дисках организации CERN, ответственной за создание и работу коллайдера, пришлось бы раскошелиться более чем на 38 миллионов долларов. В то время как хранение такого же объема информации на магнитной ленте обошлось им всего лишь в 1,5 миллиона.

По словам главы подразделения обработки и хранения данных CERN Альберто Пейса, помимо дешевизны, у магнитной ленты есть ещё несколько преимуществ перед жесткими дисками. Во-первых, это надежность. В случае разрыва ленты её всегда можно склеить, потеряв при этом лишь несколько сотен мегабайт даных. А при поломке жесткого диска, скорее всего, будет утеряна вся информация. Во-вторых, это скорость доступа. Роботу, который выбирает нужную кассету и вставляет её в считыватель, требуется около 40 секунд для выполнения этой операции. Но даже это примерно в 4 раза быстрее, чем если бы данные приходилось считывать с жесткого диска. В-третьих, срок службы магнитных лент достигает 30 и более лет, тогда как жесткие диски могут работать на протяжении всего 5 лет.

Альберто Пейс выделил ещё один значимый плюс магнитных лент – их безопасность. В теории злоумышленники могут получить доступ к жестким дискам, тогда как онлайн-доступ к магнитной плёнке получить невозможно.

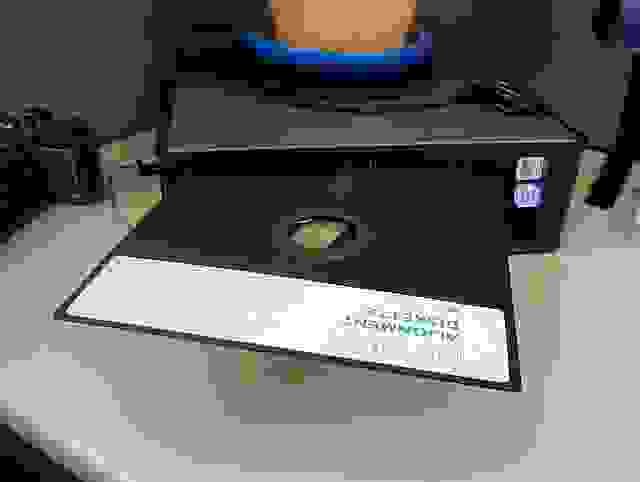

Следующей ступенью эволюции носителей информации стала дискета. Она увидела свет в 1971 году, а её разработкой занималась компания IBM. История создания дискеты довольно проста: перед IBM встал вопрос о том, как рассылать своим клиентам обновления софта, и инженер компании Алан Шугарт предложил идею быстрого и компактного гибкого диска. Первая дискета была исполнена в 8-дюймовом форм-факторе и имела объем 80 Кбайт. Поддерживалась лишь одноразовая запись. Интересно, что изначальная конструкция дискеты не предусматривала привычный всем нам пластиковый кожух – IBM планировала поставлять гибкий диск без какой-либо защиты. Однако в таком виде дискета притягивала к себе пыль, вдобавок её легко можно было повредить. Поэтому было принято решение упаковать диск в пластиковый футляр.

На самом деле первые дискеты вовсе не пользовались популярностью. Причина этого заключается в том, что стоимость дисководов, которые требовались для чтения дискет, едва ли не превышала стоимость целого компьютера.

Шугарт и инженеры IBM продолжали работу над улучшением своего детища. В 1973 году объем гибких дисков был увеличен до 256 Кбайт, а в 1975 году он стал ещё в 4 раза больше. Но главной задачей Шугарта являлось не столько увеличение объема памяти дискеты, сколько уменьшение её размеров. Изначально дискета задумывалась как карманное устройство, но 8-дюймовый девайс можно было уместить разве что в среднеразмерную дорожную сумку.

И вот в 1976 году появился формат 5,25 дюймов. Нужно отметить, что этот стандарт разрабатывался основанной Шугартом компанией Shugart Associates в тесном сотрудничестве с организацией Wang Laboratories, которая планировала использовать уменьшенный формат в своих настольных компьютерах. Почему же 5,25″? Когда Ан Вэнг из Wang Laboratories вместе с Джимом Адкиссоном и Доном Массаро из Shugart Associates обсуждали будущий форм-фактор в баре, их внимание привлекла обычная салфетка. Так и родилась идея создать дискету с такими размерами. Она получила название mini-floppy.

Привычный 3,5-дюймовый формат дискета получила в 1981 году. Создателем формата выступила компания Sony. Первые 3,5″ дискеты имели объем 720 Кбайт, но вскоре появились модели, вмещающие 1,44 Мбайт информации. Но к середине 90-х годов даже этого объема уже было недостаточно. Тем не менее дискеты ещё долго удерживались на рынке носителей информации, и лишь с появлением по доступной цене накопителей на основе флэш-памяти начали сдавать свои позиции.

Несмотря на все преимущества «флэшек» над дискетами, некоторые производители предпринимали попытки спасти устаревающий стандарт. Так, компания Iomega разработала дискету под названием Iomega Zip, которая отличалась о классических дискет увеличенным до 100 Мбайт объемом памяти и более высокой скоростью чтения и записи. Но из-за высокой стоимости и проблем с надежностью Iomega Zip так и не смогла потеснить на рынке ни 3,5″ дискеты, ни накопители на основе флэш-памяти.