Что было до российской республики

Исторические названия Российского государства

Государство обретает официальное название для обозначения своего политико-правового места на исторической авансцене. Российское государство за тысячу лет существования не раз меняла социально-экономические уклады, прирастала территориями и, как следствие, трансформировала свои названия. Они отражены в оригинальных отечественных и зарубежных источниках и имеют в одних случаях официальный, а в других условный статус.

«РУСЬ» — древнее государство восточных славян

Широко известное условное название «Киевская Русь» введено в историографический оборот Михаилом Погодиным в 1825 г. «Повесть временных лет» официально именует «Русью» государство восточных славян от времен призвания Рюрика. Византийские источники с IX века в договорах с князьями Олегом и Игорем их народ называют Ρως — «Рос». В середине X века, при императоре Константине Багрянородном было впервые использовано название Ρωσία – «Россия» В европейских анналах и папских грамотах с XI века начинает встречаться латинская транскрипция его наименования Russia – «Руссиа».

Великое княжение Владимирское

В 1169 году, объединенная рать десяти князей разорила Киев. Князь Андрей Боголюбский был удостоен титула «Великий князь», но при этом перенес престол во Владимир, передав «стольный град» младшему брату в удел. С тех пор Киев перестал считаться общим достоянием всех Рюриковичей. Князь Андрей Боголюбский, по выражению В. О. Ключевского: «оторвал старшинство от места» и на время закрепил первенство Великого княжества Владимирского. В ходе моноло-татарской экспансии Русью опять стали называть все восточнославянские земли.

Великое княжество Московское

В 1213 году получило статус удельного княжества. С 1263 года Москвой владели: младший сын Александра Невского Даниил и его потомки. До 1363 года удельное владение именовалось просто княжеством Московским, а после его слияния с Великим княжеством Владимирским центр принятия решений перешел в Москву. Ярлык на Великое княжение — Верховную власть на Руси могли получать только московские князья с титулом: «Великий князь всея Руси».

Русское (Московское) царство

В современной отечественной историографии наименование «Русское государство» применяется отношении периода с середины XV до начала XVIII веков. В эту эпоху русские источники используют с нарастающей частотой термины «Росия», «Российский», до полного утверждения их в русском языке. С 1613 года в титуле русского царя значится «Росия», а у московского патриарха «Русия». В зарубежных источниках XVI – XVII веков большей частью использовался термин «Московия», или Московское государство, наряду с некогда самостоятельными Казанским и Новгородским. Если надо было обозначить всю территорию страны, говорили: «все государства Российского царствования» или «Российское царство». Петр I окончательно закрепил термин «Россия»

Российская империя

Петр I не ограничился закреплением старинного названия государства. Одержав победу в Северной войне, царь Пётр I принял титул императора. Теперь подвластное ему царство стало называться «Российской империей», не исключая понятия «Российское государство». В Своде и Полном собрании законов наряду с названием «Российская империя» употреблялся термин «Российское государство» и «Россия». Так как термин «Российская империя» не был определен законом и официально не провозглашен, то и не был законодательно упразднен в 1917 году.

Российская республика

После отречения императора Николая II функционирование государственного аппарата происходило в условиях переходного периода до 1 сентября 1917 года по старому стилю. Тогда правительство А. Керенского не совсем законно объявило о создании Российской республики. Учредительное собрание, собравшееся 8 января 1918 года, провозгласило «Российскую Демократическую Федеративную республику». Однако это название не получило дальнейшей реализации из-за роспуска Учредительного собрания и перехода всей полноты власти Советскому правительству.

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

С октября 1917 г. по март 1918 г. Советская власть распространилась почти на всю территорию Российской республики (империи). III Всероссийский съезд Советов проходил 10 – 18 (23-31) января 1918 года в Петрограде. На съезде принято новое название страны – «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». В тексте Конституции 1936 года в названии поменялись местами слова «социалистическая» и «советская», в соответствии с последовательностью слов в названии союзного государства СССР.

Союз Советских Социалистических республик

Основан 30 декабря 1922 года. За четверть века вобрал в себя почти всю территорию Российской империи, за исключением Польши, Финляндии и Карсской области Армении. По большому счету, страна называвшаяся «Союз Советских Социалистических республик», несмотря на все политические веяния, оставалась «Россией» в глазах всего остального мира. Советский Союз (второе неофициальное название) просуществовал до 26 декабря 1991 года включительно.

Российская Федерация

Закон 2094-I от 25 декабря 1991 года упразднил РСФСР, как государственное название и провозгласил новое — «Российская Федерация». Новое наименование было прописано 21 апреля 1992 года в действовавшей тогда Конституции 1978 года. Окончательно название государства — «Российская Федерация» и «Россия» закрепились в Конституции 1993 года и на настоящий момент являются официальными названиями Российского государства.

История Российской Федерации

Содержание

Распад СССР

Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята Съездом народных депутатов 12 июня 1990 года, провозгласив приоритет республиканских законов над союзными, но при этом подтвердив намерение России остаться в составе Советского Союза.

Летом 1991 года в результате первых всенародных выборов президентом РСФСР стал Б. Н. Ельцин, мэрами Москвы и Ленинграда были избраны представители демократического движения — Г. А. Попов и А. А. Собчак.

Российская Федерация в 1992—1993 годах

Демонтаж социалистической системы

2 января 1992 года с либерализации цен начинается радикальная экономическая реформа. Уже в первые месяцы года рынок стал наполняться потребительскими товарами (преимущественно импортными), но при гиперинфляции уровень жизни резко упал. Зарплаты не выплачивались и некоторые предприятия перешли на бартер. Цены взлетели в несколько раз. К примеру, десяток яиц стоил 70 рублей. При среднестатистической зарплате в 400 рублей.

Экономические неурядицы и социальный распад

В результате распада СССР произошло разрушение многих существовавших производственных цепочек, что стало серьёзным ударом по экономике России. На территории новых независимых государств оказалось большинство незамерзающих портов, значительная часть морского торгового флота, крупные участки бывших союзных трубопроводов, значительное число высокотехнологичных предприятий (в том числе АЭС), построенных за счет союзного центра. Экономика погрузилась в глубокую депрессию, от которой до конца не оправилась до сих пор (лето 2012). В стране начался резкий рост бедности и социального неравенства. По оценкам Всемирного Банка, лишь 1,5 % населения России жили в бедности в 1988 году, однако уже в середине 1993 в бедности жили от 39 % до 49 % населения.

Система здравоохранения также пришла в упадок. С 1992 года в стране наблюдается естественная убыль населения (см. Демографическая ситуация в России).

Обновление федеративного устройства

В 1991 году республики перестали быть автономными, некоторые автономные округа приобрели статус республик. В течение 1992 года происходило переименование многих регионов, а также обновление самой федеральной структуры России.

31 марта 1992 года республики Российской Федерации, за исключением Татарстана и Чечни («Ичкерия»), а также Ингушетии, руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР подписали «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации». Это было необходимо для урегулирования конфликта между общероссийским законодательством и декларациями о государственном суверенитете республик в составе Российской Федерации. Специальным протоколом к договору оговаривалось, что республики должны были быть представлены в одной из палат высшего законодательного органа России не менее чем 50 процентами мест.

В тот же день были подписаны «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации» и «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации».

Конституционный кризис и конституционная реформа 1993 года

В 1993 году из-за конституционного кризиса, произошёл разгон Cъезда народных депутатов и Верховного Совета России и ликвидация органов советской власти.

12 декабря 1993 года по инициативе Ельцина была принята ныне [7] действующая Конституция Российской Федерации, установившая новые основы построения российской государственности после распада СССР: вводился принцип разделения властей, все российские регионы получали статус субъектов федерации.

Российская Федерация в 1994—1999 годах

Чеченский конфликт 1994—1996 годов

Несмотря на определённые военные успехи ВС и МВД России, итогами этого конфликта стали вывод российских подразделений, массовые разрушения и жертвы, де-факто независимость Чечни до Второй чеченской войны и волна террора, прокатившаяся по России.

Залоговые аукционы и появление олигархов

В процессе приватизации середины 90-х произошло сильное расслоение общества. Так, различия в доходах 20 % самых богатых и 20 % самых бедных россиян изменились с 3,3 раз в 1980-е до 8,1-8,5 в 1995—2004, а коэффициент фондов в 2004 достиг 14,8 [1]. Передача крупных государственных предприятий в частные руки было зачастую обусловлено не экономическими, а политическими соображениями реформаторов и осуществлялось по сильно заниженным ценам. Сто сорок пять тысяч государственных предприятий было передано новым владельцем по общей стоимости всего в один миллиард долларов. В то же время, ряд исследований (в том числе проведённые Высшей школой экономики и Академией народного хозяйства) показали рост эффективности приватизированных предприятий по сравнению с государственными.

Президентские выборы 1996 года

В 1996 году на второй срок был избран Борис Николаевич Ельцин, победив в двух турах своего главного соперника — коммуниста Геннадия Зюганова.

Межгосударственный союз с Беларусью

2 апреля 1997 Россия и Беларусь вступили в Союз (c 8 декабря 1999 — Союзное Государство России и Беларуси), поэтапно преобразующийся из конфедеративного союза в будущую мягкую федерацию по типу ССГ.

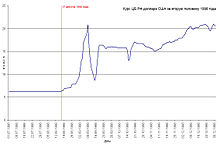

Кризис 1998 года

Экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжёлых экономических кризисов в истории России.

Российская республика

|  |

| Флаг Российской республики | Герб Российской республики |

Рабочая Марсельеза

Самара, Уфа (1918)

Москва,

Нижний Новгород,

Одесса,

Варшава

| Предшественники: | Преемники: | ||||||||||||||||||||

|

|

Всероссийское Учредительное собрание провозгласило Россию Российской Демократической Федеративной Республикой, однако в связи с роспуском Всероссийского Учредительного собрания это не имело практического значения. Словосочетание «Российская Республика» встречается в Конституции 1918 года два раза (ст. 10 и ст. 20), один раз «Российская Советская Республика» (ст. 2), а в остальных случаях Россия в этом документе именуется «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика».

Содержание

Политическое устройство

Политическая структура Российской республики состояла из временных органов государственной власти.

Кроме того, Временным правительством был образован ряд комиссий, в которых разрабатывались проекты будущего государственного устройства России, в том числе проект конституции (см. Российская демократическая федеративная республика).

История

Февральская революция

С января 1917 г. Петроград пережил волну политических стычек 9 января (бастовало 200 тыс.), 14 (27) февраля, 17 февраля (2 марта). Это было началом перехода от обычных заводских митингов к массовым уличным действиям и открытой политической борьбе.

23 февраля (8 марта) в Петрограде начались митинги и забастовки под лозунгами «Долой войну», «Долой самодержавие», «Хлеба!», вскоре перешедшие в массовые беспорядки. бастовало 90 тыс. Стачки и политические выступления стали перерастать в общую политическую демонстрацию против власти российского монарха.

26 февраля колонны демонстрантов двинулись к центру города. Произошло несколько столкновений с полицией, к вечеру полиция очистила центр города от демонстрантов.

27 февраля (12 марта) всеобщая забастовка переросла в вооружённое восстание, только с Петроградского артиллерийского склада рабочие взяли 40 тыс. винтовок и 30 тыс. револьверов. Утром 27 февраля восстала учебная команда запасного батальона Волынского полка в числе 600 человек. Начальник команды был убит. К Волынскому присоединились Литовский и Преображенский полки. Всеобщая забастовка переросла в вооружённое восстание, начался массовый переход войск на сторону восставших и достиг 66 700 восставших солдат, которыми были заняты важнейшие пункты города, правительственные здания, арестованы министры. (Утром 27 февраля восставших солдат насчитывалось 10 тысяч, днем — 26 тысяч, вечером — 66 тысяч, на следующий день — 127 тысяч, 1 марта — 170 тысяч, то есть весь гарнизон Петрограда.) Дума встала перед выбором или примкнуть к восстанию и попытаться овладеть движением, либо погибнуть вместе с царизмом. Созданный Временный комитет Государственной думы под председательством октябриста М. Родзянко в ночь на 28 февраля объявил, что берет на себя инициативу образования нового правительства.

Одновременно там же в Таврическом дворце создаётся Петроградский совет под руководством Н. С. Чхеидзе и А. Ф. Керенского.

Ещё раньше был избран Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. 1 (14) марта — Петроградский совет издал Приказ №1: «О демократизации армии». Этим приказом Совет подчинил Петроградский гарнизон своему политическому руководству и лишил Думский комитет возможности использовать армию в своих интересах. В стране установилось двоевластие.

В первые недели февральской революции были ликвидированы комитеты по делам печати, полицейские и жандармские управления. Упразднённые должности и учреждения были заменены комиссарами Временного правительства.

3 (16) марта новый министр юстиции Керенский встретился с членами Петроградского совета присяжных, которых он ознакомил с программой деятельности министерства на ближайшее время: пересмотр уголовных, гражданских, судопроизводственных и судоустройственных законов. Было объявлено «еврейское равноправие по всей полноте», предоставление женщинам политических прав. В дальнейшем также была учреждена особая следственная комиссия для расследования и предания суду бывших должностных и частных лиц. По результатам работы комиссии, в частности, был осуждён Сенатом и приговорён к пожизненной каторге генерал В. А. Сухомлинов, бывший военный министр, признанный виновным в неподготовленности русской армии к войне. Большинство фигурантов расследования были освобождены за отсутствием в их деятельности состава преступления.

2 марта Керенский издал указ, предписывающий прокурорам страны освободить всех политических заключённых (и передать им поздравления от имени нового правительства).

6 (19) марта в России была объявлена амнистия политических заключенных. Однако своего освобождения требовали и осужденные за чисто уголовные преступления (часть их была освобождена явочным порядком в Петрограде), и по стране прокатилась волна тюремных бунтов. В итоге, 17 (30) марта Временное правительство издало постановление «Об облегчении участи лиц, совершивших общеуголовные преступления». По нему приговоренные к незначительным срокам заключения освобождались немедленно, для приговоренных к каторге сроки сокращались наполовину, а смертная казнь заменялась 15 годами каторги. Из 104,7 тыс. заключенных на 1 марта 1917 г. было освобождено более 88 тыс. человек, политических заключенных из них было лишь 5,7 тыс. человек. Результатом этого стал всплеск преступности, с которой милиция, спешно созданная взамен прежней профессинальной полиции, была справиться не в состоянии. Так, в Москве за весну 1917 г. было зарегистрировано более 20 тыс. преступлений. а в 1916 г. за тот же период — не более 3,7 тыс. [3]

25 марта Временным правительством был издан Закон о передаче хлеба в распоряжение государства (монополии на хлеб). Согласно ему «все количество хлеба, продовольственного и кормового урожая прошлых лет, 1916 и будущего урожая 1917, за вычетом запаса необходимого для продовольствия и хозяйственных нужд владельца, поступает со времени взятия хлеба на учет, в распоряжение государства по твердым ценам и может быть отчуждено лишь при посредстве государственных продовольственных органов» (смотри статью Продразвёрстка).

Апрельский кризис

18 апреля 1917 г. Временное правительство направило союзникам России ноту, подписанную министром иностранных дел П.Милюковым, в которой опровергались слухи о том, что Россия намеревается заключить сепаратный мир. В ноте говорилось о «всенародном стремлении довести мировую войну до решительного конца». Когда 20 апреля эта нота была опубликована, то к Мариинскому дворцу, где располагалось Временное правительство, пришли несколько воинских подразделений с плакатами «Долой Милюкова!», «Милюков в отставку».

20 и 21 апреля прошли демонстрации сторонников Временного правительства с лозунгами «Доверие Милюкову», «Да здравствует Временное правительство». В противовес им 21 апреля была устроена демонстрация вооружённых рабочих с лозунгами «Долой войну!», «Долой Временное правительство», «Вся власть Советам!». Эти демонстранты напали на сторонников правительства, были убитые и раненые.

29 апреля ушёл в отставку военный министр А. Гучков, а 2 мая под давлением других членов Временного правительства ушёл в отставку и Милюков. Первый правительственный кризис Временного правительства завершился образованием 5 мая 1917 коалиционного правительства с участием эсеров и меньшевиков, главой которого остался Г.Львов.

Май — июнь 1917 года

В мае 1917 г. украинская Центральная Рада потребовала от Временного правительства предоставить Украине широкую автономию и создать украинские воинские части. Правительство утрачивало контроль над происходящим в регионах. Исполнительные комитеты местных советов самовольно вводили налоги, запрещали вывоз определённых товаров из своих местностей. 17 мая Кронштадтский совет рабочих и солдатских депутатов постановил заменить всех представителей Временного правительства в Кронштадте своими, а с остальной Россией сноситься через Петроградский совет.

В мае 1917 года Временное правительство организовало Министерство продовольствия, которое возглавил публицист А. В. Пешехонов руководивший им с 5 мая до 25 сентября 1917 года. Он стремился осуществить хлебную монополию. Но попытки учета излишков не имели видимых результатов в связи с сопротивлением (иногда и с применением силы) населения.

В армии воинская дисциплина падала. Целые части отказывались от выполнения приказов. Неугодные командиры смещались подчиненными и изгонялись (смотри статью Демократизация армии в России (1917)). Начались братания с противником. Новый военный министр А. Ф. Керенский объезжал воинские части и призывал солдат к выполнению своего долга.

3 июня открылся Первый всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Вопреки предложениям большевиков потребовать передачи всей власти Советам Съезд принял резолюцию, поддерживающую Временное правительство и войну до победы.

7 июня Временное правительство решило выселить анархистов из самовольно занятой ими дачи бывшего царского министра Дурново на окраине Петрограда. На этой даче также помещались рабочий клуб и учреждения профсоюзов Выборгского района. В ответ на это 8 июня забастовали рабочие 29 заводов Петрограда. Центральный и петроградский комитеты РСДРП(б), чтобы придать выступлению организованный характер, в тот же день назначили на 10 июня мирную демонстрацию рабочих и солдат. Однако Съезд Советов 9 июня запретил эту демонстрацию.

14 июня Съезд Советов принял решение о проведении 18 июня демонстрации в поддержку Временного правительства. Однако на демонстрации, в которой участвовало около 500 тыс. чел. сторонники большевиков несли лозунги «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Хлеба, мира, свободы!». Под этими же лозунгами прошли демонстрации в Москве, Минске, Иваново-Вознесенске, Твери, Нижнем Новгороде, Харькове и других городах.

С начала 1917 года на конец апреля было запланировано большое наступление российской армии. Однако разложение войск сделало невозможным проведение наступления в намеченные сроки. Оно было отложено на конец июня. После совещания с командующими фронтами Верховный Главнокомандующий генерал М. В. Алексеев 30 марта (12 апреля) подписал директиву № 2647 о подготовке наступления. 22 мая по настоянию военного и морского министра Керенского, Временное правительство удалило с должности Верховного главнокомандующего генерала Алексеева, заменив его генералом Брусиловым. Наступление в общем направлении на Львов из районов Злочев и Бржезаны началось 16(29) июня. Первые два дня принесли наступающим некоторый тактический успех. Но затем наступление остановилось. Войска стали обсуждать приказы и митинговать, отказывались продолжать наступление. В итоге, несмотря на значительное превосходство в живой силе и технике, наступление успеха не имело и 20 июня было прекращено.

Июльские дни

2 июля Временное правительство после переговоров с украинской Центральной Радой приняла решение назначить в качестве высшего органа управления краевыми делами на Украине особый орган — секретариат, состав которого должен был быть определён правительством по соглашению с Центральной Радой. Было также обещано комплектование отдельных воинских частей иcключительно украинцами. С этим решением были категорически несогласны члены Временного правительства от партии кадетов — А. И. Шингарёв, Д. И. Шаховской, А. А. Мануйлов и В. А. Степанов. Они ушли в отставку.

3 июля на улицах Петрограда появились вооружённые пулемётами автомобили. Забастовали рабочие ряда заводов. Вечером этого дня к Таврическому дворцу, где заседал Петроградский Совет, подошёл 1-й пулемётный полк с плакатами «Долой министров-капиталистов!» и отряды вооружённых рабочих-красногвардейцев. Пятитысячная толпа солдат и рабочих пришла к особняку Кшесинской, где размещались Центральный и петроградский комитеты РСДРП(б).

Начались вооружённые столкновения с верными Временному правительству войсками. Одним из обстоятельств, переломивших настроение солдат, стало опубликование 5 июля в газете «Живое слово» сообщения о финансировании большевиков немецкими властями.

В течение 6 июля особняк Кшесинской, дача Дурново и Петропавловская крепость были очищены от большевиков, солдат и кронштадтских матросов. Была создана Особая следственная комиссия. К ответственности за антиправительственные действия были привлечены В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, Л. Д. Троцкий, А. В. Луначарский, А. М. Коллонтай, М. Ю. Козловский, Ф. Ф. Раскольников, С. Г. Рошаль, Я. С. Ганецкий и другие большевики. Ленину, однако, удалось скрыться от ареста.

8 июля ушёл в отставку глава Временного правительства Г. Е. Львов, так как он возражал против предлагаемого министрами-социалистами (эсерами и меньшевиками) немедленного провозглашения республики и социализации земли. Главой правительства стал А. Ф. Керенский.

В разгар июльского кризиса финский сейм провозгласил независимость Финляндии от России во внутренних делах и ограничил компетенцию Временного правительства вопросами военной и внешней политики. 12 июля Сейм направил в адрес Временного правительства требование признать «неотъемлемые права Финляндии». В ответ на это 18 июля временное правительство распустило Сейм и назначило его новые выборы.

6 июля австро-германские войска нанесли контрудар из района Злочев в направлении Тарнополя и прорвали фронт 11-й армии, что повлекло за собой отход 7-й и 8-й армий. Австро-германские войска, встречая незначительное сопротивление продвинулись вперёд и 15 июля русские войска остановились на линии Броды, Збараж, р.Збруч. Потери Юго-Западного фронта убитыми, ранеными и пленными составили 1968 офицеров и 56 361 солдата.

12 июля была восстановлена смертная казнь на фронте. 19 июля Керенский назначил нового Верховного Главнокомандующего — генерала Л. Г. Корнилова.

25 июля было сформировано новое коалиционное Временное правительство.

Московское Государственное Совещание

13-15 августа 1917 г. в Москве происходило так называемое Государственное Совещание. В нём участвовали представители Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов, представители Советов крестьянских депутатов и фронта, члены Государственной думы всех четырёх созывов, представители городских и земских самоуправлений, торгово-промышленных организаций, сельскохозяйственных обществ и организаций землевладельцев, университетов и других высших учебных организаций, профсоюзов, кооперативов и национальных организаций.

Корниловское выступление

27 августа Керенский назвал действия генерала Корнилова мятежом, объявил о его снятии с должности и назначил Верховным Главнокомандующим себя.

В своём ответном воззвании генерал Корнилов назвал выступление министра-председателя ложью, и заявил, что

Генерал А. М. Крымов получил от Корнилова приказ направить свой 3-й кавалерийский корпус в Петроград.

Корниловцы потерпели поражение, потому что распропагандированные большевиками войска 3-го кавалерийского корпуса отказались продолжить движение на Петроград. Корнилов и его сподвижники были арестованы, а Крымов застрелился.

Сентябрь — октябрь 1917 года

Кадеты в знак солидарности с генералом Корниловым подали в отставку, вызвав очередной правительственный кризис. Итогом его стало учреждение 1 сентября 1917 года Директории («Деловой кабинет») из пяти человек во главе с Керенским и объявление России республикой. В течение сентября 1917 появляются также и другие новые органы власти: Демократическое совещание и Предпарламент. К 26 сентября формируется третье коалиционное правительство.

К ноябрю 1917 года становится очевидной неспособность Временного правительства справится с нарастающей анархией. Армия воюющей страны стремительно разваливается; за февраль — ноябрь 1917 года дезертировали до 1,5 млн человек. Политика продразвёрстки провалилась, нормы хлеба в Петрограде и Москве были уменьшены до 0,5 фунта на человека в сутки. Резко возросло забастовочное движение в городах и самозахваты помещичьих земель в деревнях.

На этом фоне происходит «большевизация Советов», активно протекавшая в августе-октябре 1917 года. К началу ноября 1917 года большевики занимают до 90 % мест в Петроградском Совете, до 60 % в Московском, большинство мест в 80 местных Советах крупных промышленных городов. 17 сентября 1917 года председателем Моссовета становится большевик В. П. Ногин, 25 сентябре 1917 года председателем Петросовета становится Троцкий, который уже был председателем Петросовета в 1905 году. На сторону большевиков переходят солдатские комитеты, в первую очередь Северного и Западного фронтов, петроградский гарнизон и Центробалт. На II съезде депутатов Балтфлота принята резолюция о том, что флот «не подчиняется правительству», был избран большевистско-левоэсеровский ЦК Балтфлота.

На начало октября из 974 действовавших в стране Советов рабочих и солдатских депутатов 600 высказывазались за разгон Временного правительства, и уничтожение системы «двоевластия». В то же время добиться большевизации Советов крестьянских депутатов не удалось; из 455 таких Советов в 264 вообще не было большевистских фракций.

В октябре в Петроград конспиративно возвращается Ленин. Уже с 15 сентября он начинает активно склонять своих сторонников к началу подготовки восстания против Временного правительства. В результате восстания 25 октября Временное правительство было свергнуто.