Что было главным предметом осмысления в каждый период классический

Классический период

Главной особенностью классической философии стало создание систематизированных учений, а также перемещение проблематики философских рассуждений от натурфилософских вопросов к вопросам антропологического и гносеологического характера.

Особенности философии софистов:

1. Критическое отношение к окружающей действительности.

2. Неприятие опыта прошлых цивилизаций.

3. Отрицание старых норм, законов и привычек.

4. Субъективизм в оценках и суждениях.

5. Следование логике в практике и процессе познания.

Человек находился и в центре всех философских рассуждений Сократа. Сократ не оставил письменных сочинений, свое учение он излагал в беседах с учениками и дискуссиях с оппонентами. Основные положения философии Сократа дошли до нас в пересказах Аристофана, Ксенофонта и Платона. Сократ впервые сделал предметом анализа понятия, а не саму действительноть. Поэтому его часто называют «первым философом», «отцом философии», «олицетворением философии» и т.п.

При обосновании своих взглядов Сократ пользовался методом искусного наведения вопросов, этот метод в дальнейшем получил название сократического. Сам Сократ называл свой метод рождения истины «майевтикой», т.е. повивальным искусством. Проблемы познания занимали видное место в рассуждениях философа. Его изречение «Познай самого себя» стало афоризмом, пережившим тысячелетия.

Учение и жизнь Сократа оказали сильнейшее влияние на духовное становление одного из самых великих философов мира – Платона. Его настоящее имя было Аристокл; Платоном, т.е. «широкоплечим», его прозвал Сократ. После знакомства с Сократом Платон оставил свои увлечения (спорт, музыку, стихи) и всю дальнейшую жизнь посвятил философии. После смерти Сократа Платон много странствовал, а в возрасте сорока лет вернувшись в Афины, основал собственную школу, названную Академией.

Большинство сочинений Платона, написанных, в основном, в жанре диалогов и писем, сохранилось в рукописи. Наиболее известными из них являются диалоги «Софист», «Парменид», «Теэтет», «Госудаство». Методом философствования Платона был сократовский метод диалога с наводящими вопросами, метод анализа понятий. Сократ, к тому же, являлся главным действующим лицом диалогов Платона. Платон является автором философского учения о триаде – все существующее состоит из трех субстанций: «единого», «ума» и «души».

Философия Платона состоит из 3 частей:

1. Диалектика – учение о бытии.

2. Физика – учение о природе.

3. Этика – учение о нравственности.

Главным в философии Платона является то, что он впервые ставит вопрос о соотношении бытия и мышления, материально-чувственного и идеально-существенного, отдавая приоритет идеям и заложив тем самым основу идеалистической линии в философии.

Дело в том, что предшественники Платона: Гераклит, Зенон, Протагор и др. доказывали относительность всего существующего, «все течет, все изменяется». Относительны и ценности человеческого бытия и, в частности, нормы морали. Если и есть какие-то «вечные» истины и добродетель, но они не могут быть познаны вследствие слабости и противоречивости ума. В связи с этим, общечеловеческие ценности: добро, справедливость, красота не могут быть абсолютными или они непознаваемы для разума.

Познавать мир идей возможно, но не через ощущения, которые не дают достоверного знания, а через понятия и систему понятий, которые проверяются логикой. Умопостигаемый «мир идей», по Платону, определяет наш изменчивый и относительный «мир бывания». В мире идей существует «красота сама по себе», «доброта сама по себе», а в мире бывания они воплощаются в «красивую женщину», «доброго человека». Вот это: «красоту саму по себе», «справедливость саму по себе» мы познаем умом при помощи диалектики, т.е. индуктивно-дедуктивным путем построения системы понятий (по законам логики). Значит, можно обосновать суть бытия, правила морали, государственного устройства не через интуицию, а посредством ума.

В рамках своей идеалистической теории Платон разработал учение о добродетели, а также создал теорию идеального государства. Платон является основателем объективно-идеалистической теории, которая явилась основой всего дальнейшего развития европейской философской мысли. Идеалистическая диалектика Платона оказалась вершиной античной диалектической мысли.

До нас дошли многие из сочинений Аристотеля. Крупнейшими из них являются «Органон», «Метафизика», «Физика», «О небе», «Политика», «О поэтике», «Никомахова этика» и др. Некоторые его произведения не всеми исследователями признаются подлинными.

Отвергнув платоновское учение об «идеях» как бестелесных сущностях всего, Аристотель выдвинул представление согласно которому все сущее состоит из двух основных начал – «формы» и «материи». Создал философскую систему научных дисциплин, выделив теоретические (математика, физика, психология), практические (этика), творческие (техника, эстетика). Более того, перед Аристотелем со всей остротой встал вопрос: а чем, собственно, занимается философия?

Главные положения философии Аристотеля:

2. Физика или учение о категориях. Различные понятия не могут быть обобщены в едином общем роде, поэтому Аристотель выделяет 10 категорий: сущность, качество, количество, отношение, место, время, действие и т.д., которые отвечают на вопрос: что такое бытие? Т.е. категории есть высшие роды к которым сводятся остальные.

3. Наука о законах мышления – логика (где дал понятие дедуктивного метода познания). Формальная логика Аристотеля тесно связана с учением о бытии, с теорией истины, т.к. в логических истинах философ видел вместе с тем формы бытия.

4. Учение о материи и форме (где материя пассивная возможность становления, а форма – активное начало, сущность, суть бытия, действительность, т.е. то, чем одна вещь отличается от другой).

Наследие Аристотеля энциклопедично. Он систематизировал и обобщил все философские знания, накопленные античной мыслью к IV в. до н.э. Из-под его пера вышло первое систематизированное изложение начал философии, им была разработана основная структура философского знания, введены в оборот и субординированы многие категории, которыми наука пользуется до сих пор. Аристотель положил начало существованию физики и формальной логики как самостоятельных дисциплин, разработал теоретические основы этики, эстетики, социальной философии. В космологии Аристотель отверг учение пифагорейцев и разработал геоцентрическую систему, существовавшую вплоть до гелиоцентрической системы Коперника.

Вместе с учением Платона учение Аристотеля послужило идейной основой философии христианства.

Древнегреческая философия. периодизация и черты

Античная философия жила около 1200 лет и в своем развитии насчитывает четыре основных этапа или периода:

Философы сократического (классического) периода также пытались объяснить сущность природы и Космоса, однако сделали это глубже «досократиков»:

III.Для эллинистического периода (периода кризиса полиса и образования крупных государств в Азии и Африке под властью греков и во главе соратниками Александра Македонского и их потомками) характерно:

1. распространение антиобщественной философии киников;

2. зарождение стоического направления философии;

3. деятельность «сократических» философских школ: Академии Платона, Ликея Аристотеля, киренской школы (киренаиков) и др.;

4. философия Эпикура и пр.

ВЫВОДЫ: временные проблемы и особенности в целом.

По сути понятие «философия» в рассматриваемые периоды было синонимом зарождающейся науки и теоретической мысли вообще, совокупного, не разделенного до поры, до времени на специальные разделы знания как конкретного, так и обобщенного. По смене основных проблем можно выделить следующие её периоды:

Таким образом, Античная философия возникла и развивалась во время зарождения и становления рабовладельческого общества, когда оно делилось на классы и обособлялась социальная группа людей, занимавшаяся только умственным трудом. Своим появлением эта философия обязана и развитию естествознания, прежде всего математики, астрономии. Правда, в то далекое время естествознание еще не выделилось в самостоятельную область человеческого познания. Все знание о мире и человеке объединялось в философии.Не случайно Древнейшую философии еще называют наукой наук.

Периоды развития античной философии

Вы будете перенаправлены на Автор24

Античная философия охватывает период от IV в. до н. э. до V в. н. э. К философам античного периода относятся многие великие мыслители, среди них Гераклит, Пифагор, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель и другие. История античной философии включает в себя несколько основных периодов. Ниже приведены периоды античной философии в правильном порядке, а также характеристика периодов античной философии.

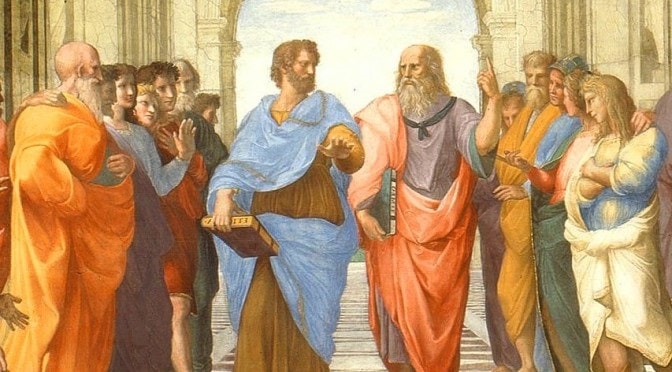

Рисунок 1. Периоды развития античной философии, таблица

Основные периоды развития античной философии

Характеристика раннего периода античной философии (VII – V до н.э.)

Ранний или 1 период развития античной философии характеризуется большим влиянием разнообразных религиозных культов, воспевающих природу и поклонение ей через античных богов. Благодаря обилию этих культов возникает так называемая натурфилософия – философия природы как целостной системы. К этому периоду принадлежат Фалес, Анаксимандр, Анаксимен – философы Милетской школы, а также Парменид, Демокрит, Гераклит и Зенон. Для ранних натурфилософов характерен поиск первопричины бытия, их не интересует вопрос, кто создал мироздание, их интересует, из чего всё было создано.

Готовые работы на аналогичную тему

Характеристика второго периода античной философии

Сократ сначала принадлежал школе софистов, но затем стал их критиком. Он, в противовес софистам, считал, что объективное существует, и именно оно должно быть мерой всего. Знание объективного рождается только при совершении определённых усилий и в достоверности объективного каждый может убедиться сам. Сократ воспринимал философию как инструмент для познания истины, а знание – как источник нравственного совершенства, считая, что всё зло от незнания.

Характеристика античной философии 3-ьего периода

Аристотель отчасти продолжил идеи Платона, а отчасти подверг их критике. В отличие от Платона, материи у Аристотеля можно придать форму, при этом материя является делимой. Именно Аристотель ввёл понятие о формальной логике и он же сформировал критерии, по которым материальное можно изучать.

Рисунок 3. Аристотель

Характеристика эллинистического периода

Римский период развития античной философии

В это время становятся популярны идеи неоплатонизма, одним из популяризаторов которого является Плотин. Плотин продолжает развивать некоторые идеи Платона, но, в отличие от него, он объединяет мифологию и философию, наделяя первоначало потусторонностью и сверхразумностью. Другие представители этого периода – Порфирий Тирский и Ямвлих.

Периоды античной философии, их особенности, школы и представители

Большинство исследователей выделяют в античной философии четыре этапа:

Доклассический этап античной философии

Философы доклассического этапа: Фалес Милетский, Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор (Самосский), Ксенофан (Колофонский), Парменид, Зенон Элейский, Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп, Демокрит.

Основные философские направления (школы): милетская школа(физики), элейская школа (элеаты), пифагорейцы, атомисты.

Нужна помощь в написании работы?

Классический этап античной философии

Философы классического этапа: софисты (Протагор, Горгий, Гипий, Продик, Критий и др.), Сократ, Платон, Аристотель.

Эллинистический этап античной философии

Философы эллинистического этапа: Антисфен, Диоген Синопский, Эпикур, Зенон, Пиррон, Эпиктет, Сенека, Марк Аврелий, Секст Эмпирик.

Основные философские направления (школы): эпикурейцы, киники, стоики, скептики, эмпирики.

Римский этап античной философии*

Философы римского этапа: Плутарх, Аттик, Плотин.

Основные философские направления (школы): неопифагореизм, средний платонизм, неоплатонизм, эклектизм.

*Некоторые авторы не выделяют римский период античной философии в отдельный этап, а относят его к периоду позднего эллинизма.

Классический этап философии Античности

В V веке до н.э. развитие античной философии перемещается с колониальных окраин в материковую Грецию, что было обусловлено, прежде всего, расцветом Афинского полиса. Афины превратились в крупнейший центр культуры всей Эллады, город, где протекала деятельность крупнейших древнегреческих мыслителей Сократа, Платона и Аристотеля.

Закономерным следствием позиции гносеологического релятивизма и скептицизма софистов стал интеллектуальный нигилизм Горгия и этико-политический цинизм Фрасимаха. Так, Горгий, который в отличие от Протагора полагал, что любое высказывание о вещи – ложно, в своем главном произведении «О природе, или О несуществующем» писал, что «ничего не существует, а если и существует, то непознаваемо, а если и познаваемо, то невыразимо и необъяснимо». Что касается Фрасимаха, то он оставил свой след в истории утверждением, что «справедливость есть не что иное, как выгода для сильнейшего». Будучи блестящими ораторами, умело оперируя терминами и нарушая (еще не открытые) правила логического вывода, софисты могли «доказать» или «опровергнуть» любое утверждение. Не случайно сегодня термином «софистика» называют искусство употребления в полемике ложных доводов, хитростей, уловок, основанных на преднамеренном нарушении законов формальной логики.

Философские идеи софистов можно рассматривать как начало качественно нового этапа развития античной философии, содержание которого составляет перенос внимания с изучения природных процессов на человека и общество, что особенно ярко проявилось в деятельности Сократа.

Сократ (469 – 399 г.г. до н. э.) считается знаковой фигурой, ибо его учение явилось поворотным пунктом в развитии древнегреческой философии, ознаменовав собой переход от натурфилософских и космологических проблем к антропологическим.В связи с этим принято говорить о сократическомили об антропологическом повороте в античной философии.

Сократ никогда ничего принципиально не писал, поэтому информацию о его философских воззрениях можно получить только из сочинений его учеников – Платона, сделавшего Сократа главным героем практически всех своих сочинений («Апология Сократа», «Государство» и пр.) и Ксенофонта («Воспоминания о Сократе» и др.).

Из этих источников следует, что Сократ не признавал эмпирического изучения природы, считая, главным предметом философии человека. «Познай самого себя»,- одно из самых известных изречений, приписываемых Сократу. Проводя большую часть времени на афинских улицах и площадях, Сократ вступал в беседы и споры (в том числе и с софистами). Он обсуждал смысл таких понятий, как «красота», «мужество», «справедливость», «мудрость» и др., с помощью которых человек оценивает себя, других людей, мир в целом и которые, следовательно, выполняют в обществе регулятивную, воспитательную функции. Уделяя большое внимание проблемам нравственности, Сократ придерживался позиций этического рационализма,связывая добродетель и знания. Он считал, что хороший поступок порожден знанием того, что есть добродетель, а плохой – незнанием, следовательно, именно невежество толкает человека на путь порока.

Политические убеждения Сократа основывались на том, что власть в государстве должна принадлежать «лучшим», то есть образованным, высоконравственным, справедливым гражданам. Исходя из этого, он резко критиковал недостатки современной ему афинской демократии, полагая, что «демос» (греч. – народ) – это, по сути, толпа, а толпа эффективно управлять страной не может. За эти и другие высказывания, за религиозное вольнодумство Сократ был привлечен к суду по обвинению в неуважительном отношении к афинским богам и идейному растлению юношей, которых он будто бы учил не чтить богов и афинские традиции. Из сочинения Платона «Апология Сократа» следует, что в своей речи на суде Сократ отверг все обвинения и назвал себя человеком, который «приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли». Будучи приговорен к смерти, Сократ принципиально отказался спастись бегством, добровольно приняв чашу с ядом. В памяти своих учеников и философов последующих поколений Сократ сохранился как независимый, честный мыслитель, для которого смыслом жизни был поиск истины.

Платон (427 – 327 гг. до н. э.), наряду со своим учителем Сократом и учеником Аристотелем, считается вершиной древнегреческой классической философии. Философия Платона – первая в европейской традиции попытка создания целостной философской системы: его учение включает онтологию, гносеологию, учение о человеке и обществе, этику, эстетику, теологию. Свои взгляды Платон излагал в форме диалогов, где главным действующим лицом был Сократ, а его оппонентами – софисты, именами которых и названы некоторые диалоги («Протагор», «Гиппий», «Горгий»). Платон – первый мыслитель, чьи сочинения почти полностью дошли до наших дней. Он был основателем философской школы в роще героя Академа в Афинах (отсюда и название – Академия), просуществовавшей вплоть до 529 г.н.э.

Платон трактовал действительность с позиций объективного идеализма.Он полагал, что каждому классу предметов и явлений предшествует их нематериальный прообраз – идея (идея растения, идея человека, идея дома и т.п.). Идея – это сущность вещи, то общее, что присуще всем предметам этого класса. Если вещи преходящи, изменчивы и несовершенны, то их сущность вечна, неизменна и абсолютна. Следовательно, истинным бытием является не материальный, чувственно воспринимаемый «мир вещей», а их невидимая, нематериальная, умопостигаемая сущность – «мир идей». «Мир идей» (то есть духовная реальность), по мнению Платона, первичен по отношению к материальному «миру вещей» и является причиной его существования.Постулируя существование идеального мира, Платон полностью противопоставляет его материальному: «мир идей» – нематериальный, прекрасный, вечный, совершенный, а «мир вещей» – его «бледная копия» – вещественный, безобразный, изменчивый. Несовершенство нашего мира Платон объясняет косностью материи, соединяясь с которой идеи порождают свои копии – вещи.

В полном соответствии со своей онтологической концепцией удвоения мира Платон разрабатывает и гносеологию, и учение о человеке и обществе. Настоящее знание, полагает он, не может быть получено изучением отдельных, несовершенных и изменчивых, материальных вещей, искаженных копий своей невидимой идеи. Результатом такого исследования будут всего лишь субъективные и противоречивые мнения. Истинное знание – это знание сущности,то естьидеи,которая не воспринимается органами чувств.«Мир идей» носит умопостигаемый характер и не дан человеку в чувственном восприятии.Однако, человеческая душа, по Платону, до соединения с телом пребывала в «мире идей» и там непосредственно их созерцала. Следовательно, в душе каждого человека уже от рождения заложена возможность постижения сущности окружающих нас процессов и явлений. Задача познающего субъекта – заставить свою душу вспомнить скрытые в ней вечные и совершенные истины. Платоновская теория познания, таким образом – это теория воспоминания.

Изучению человеческой души Платон придавал особое значение, считая, что именно душа является сущностью человека, обусловливая его познавательные способности, таланты, смысложизненные ценности. Так, люди, которым достались «любознательные» души, активно воспринимавшие в «мире идей» сущности различных явлений, смогут больше «вспомнить» и, следовательно, лучше понять происходящее в «мире вещей». Напротив, обладатели «ленивых» душ, обречены на примитивные, поверхностные знания о мире. Платон признавал трехчастную структуру души, выделяя в ней «разумную» часть (интеллектуальное начало), «страждущую» (волевое начало) и «вожделеющую» (низменное начало). У каждого человека главенствует одна из частей, предопределяя, тем самым, специфику его личности. Если доминирует разум, человек рожден мыслителем, философом, для которого высшая ценность – истина; поиску истины подчинены и его волевые усилия, и чувства. Доминирует страждущее начало – человек прирожденный воин, для которого цель жизни – слава. Главенство низменной, вожделеющей составляющей души – характерная черта крестьянина или ремесленника, для которого материальные блага превыше всего, а весь смысл жизни заключается в достижении высокого благосостояния.

Критикуя реальные, существующие в греческих полисах типы государственного устройства (феномены «мира вещей»), Платон впервые разработалмодель идеального государства, в котором нет частной собственности. Он считал, что собственность делит любое государство на два: «государство бедных» и «государство богатых». Таким обществом трудно управлять, поскольку невозможно установить единую систему законов, налогообложения и пр., которая была бы справедлива как для богатых, так и для бедных. Кроме того, идеальное государство должно состоять из трех сословий в соответствии с трехчастной структурой души и тремя типами человеческих личностей. Высшее сословие, управляющее государством – ученые, философы; среднее сословие – воины; низшее сословие – крестьяне и ремесленники, производители материальных благ. Платон также предложил ввести общественное воспитание детей, чтобы не родители, а философы-мудрецы определяли задатки и способности ребенка и, следовательно, к какому сословию он относится, на каком поприще принесет максимальную пользу обществу. Поскольку принадлежность к сословию предопределена от рождения типом души, изменить свой социальный статус человек не сможет. Не случайно К.Маркс назвал платоновское идеальное государство «афинской идеализацией египетского кастового строя». Тем не менее, это была первая в истории социальная концепция, содержавшая в себе критику частной собственности и идею совершенного государственного устройства. Учение Платона будет позже возрождено английским мыслителем Томасом Мором (1478 – 1535), (который и введет термин «утопия» для обозначения подобных теорий) и станет первой утопией в ряду подобных социально-политических концепций разных эпох.

Философия Платона считается не только образцом объективного идеализма, но и основой дальнейшего развития европейской философской мысли. Так, его концепция двойственности мироздания, противопоставление духовного мира как возвышенного плотскому как низменному, сыграла большую роль в становлении средневековой христианской философии и теологии.

Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) – ученик и сотрудник платоновской Академии, воспитатель Александра Македонского, философ-энциклопедист, создатель первого систематизированного всеохватывающего философского учения, автор многочисленных научных и философских трактатов («Метафизика», «О небе», «О душе», «Органон», «Политика» и др.), основатель школы перипатетиков в Афинах, в роще Аполлона Ликейского (отсюда название школы – Ликей).

Аристотель подверг критике учение Платона о «мире идей» (поэтому ему приписывают высказывание: «Платон мне друг, но истина дороже»). Утверждая, что сущность любой вещи находится в самой этой вещи, он провозгласил необходимость изучения реального, чувственно воспринимаемого мира. Поскольку главный недостаток платоновской теории, по Аристотелю, состоял в невозможности объяснить, как и по какой причине, идея порождает материальную вещь, то в своей собственной концепции философ серьезное внимание уделил исследованию понятия «причина».

Аристотель выделил четыре причины возникновения любого предмета: материальную, формальную, движущую и целевую.В трактате «Метафизика»он объясняет действие этих причин на примере человеческой деятельности. Чтобы создать медную чашу, необходима, во-первых, медь как исходный материал; это – материальная причина. Во-вторых, меди, чтобы она стала чашей, надо придать соответствующую форму; это – формальная причина. В-третьих, медь без усилий человека сама в чашу не превратится; работа по созданию чаши – это движущая (творящая, действующая) причина. И, наконец, человек создает чашу для определенных целей; это – целевая причина. Подобные причины, полагал Аристотель, являются основой возникновения любого предмета и явления. При этом он отмечал, что материальная и формальная причины являются основными, поскольку движущая и целевая фактически сводятся к формальной: форма чаши неразрывно связана с ее предназначением и действиями человека, создающего ее. А поскольку чашу можно сделать и из другого материала, то именно форма определяет сущность вещи.

Таким образом,любой предмет, по Аристотелю, это единство двух начал: активного– форма (это сущность предмета или явления) и пассивного – материя. Именно форма придает материи определенность. Материя – это субстрат, (носитель), сама по себе она абсолютно аморфна, неопределенна, пассивна и потенциально может принять любую форму.

Понятия «форма» и «материя» относительны: то, что в одном отношении выступает как форма, в другом проявит себя как материя. Возьмем, например, медный шар: шар – это форма, а медь – материя. Но медь, взятая сама по себе, как самостоятельное явление, будет уже формой, а то, из чего она состоит (сам философ полагал, что она состоит из четырех стихий – огня, воды, земли и воздуха), будет материей. Спускаясь подобным образом по «лестнице форм», мы придем к «чистой», бесформенной, абсолютно пассивной материи. Поднимаясь по «лестнице форм», мы получим «чистую форму» – абсолютно бестелесную и активную сущность мира – «форму всех форм», «причину всех причин», «начало всех начал» и т.п. По Аристотелю, именно её следовало было бы назвать Богом. Неподвижный Бог, который придает динамику всем изменениям, является и «перводвигателем» циклично развивающегося космоса, и его высшей целью. Учение Аристотеля о «перводвигателе» будет позже воспринято в средневековой философии Фомой Аквинским, создателем теории христианского неоаристотелизма.

В гносеологии Аристотель различал два вида знания: вероятностное, получаемое в результате изучения чувственно-воспринимаемого мира, и достоверное, которое получается умозрительно в результате анализа и размышлений. Наука должна изучать конкретные вещи и явления, но чтобы знание носило достоверный характер, их необходимо изучать не сами по себе, а используя видовые и родовые понятия, получаемые обобщением чувственных данных. Аристотель выделил десять категорий, которые являются, по его мнению, высшими родами бытия: сущность, количество, качество, отношение, место, время, положение, обладание, действование и страдание.

В учении о государстве Аристотель также отошел от концепции Платона, считая пороком общества не наличие у граждан частной собственности, а ее полное отсутствие у одних и чрезмерное богатство у других. Для нормального развития общества необходимо, чтобы его граждане имели средний размер собственности. Это, по мысли Аристотеля, удержит людей от порока и заставит их трудиться на пользу обществу. Учение Аристотеля о «средней собственности» в ХХ веке было использовано западными социологами при разработке концепции о «среднем классе» как важнейшем условии стабильности социума.

Аристотеля считают одним из основателей психологии, поскольку в трактате «О душе» (греч. psyche – душа) он дал первую систему психологических категорий (ум, восприятие, память и пр.). Согласно Аристотелю, тело у живого существа – это материя, а душа – форма, активное начало, «целеустремленная энергия, превращающая возможность в действительность». Он выделил в природном мире три разновидности души, соответствующих трем видам живых существ: растительную, животную (ощущающую) и разумную (человеческую).

Аристотель внес значительный вклад в космологию своего времени, разработав геоцентрическую систему, которая, получив во II веке математическое обоснование греческим астрономом Птолемеем, сохраняла свою власть над умами в европейской культуре вплоть до появления в XVI веке гелиоцентрического учения Н.Коперника.

Аристотеля называют «отцом логики» как науки о мышлении и его законах. Хотя он и опирался на труды других греческих философов (Платона, софистов), но никто из них не создал специальной науки о мыслительной деятельности человека. Впрочем, Аристотель не считал логику самостоятельной наукой, а лишь инструментом, орудием любой науки, которым она пользуется для постижения истины. Поэтому со временем отдельные логические труды Аристотеля были объединены в один трактат – «Органон» (греч. organon – орудие).

Учение Аристотеля завершает самый содержательный этап в древнегреческой философии. Концепции классического периода высоко ценились еще в античности; они сыграли определяющую роль в развитии философии европейского средневековья, Нового и Новейшего времени, во многом детерминировали и современную философскую мысль.

Однако история античной философии на этом не закончилась; она продолжила свое развитие в эллинистический и римский периоды.

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 3427 ; Мы поможем в написании вашей работы!