Что было на месте коммунарки

Что было на месте коммунарки

Название «Коммунарка» было присвоено небольшому подсобному хозяйству в 1925 году по инициативе Ф.Э. Дзержинского. А что было на этом месте до появления совхоза? Из истории данной местности в Царской России удалось найти крупицы:

Коммунарка — это бывшее Фитарёво/Фотарёво.

В 1710 г. это было сельцо Фатырёво (Фантырёво) вдовы княгини Авдотьи, жены князя Семена Григорьевича Козловского, а по прежней переписи (т.е. по-видимому 1678 г.) князя Савелия Ивановича Козловского. (Интересно, что в переписной книге сельцо указано дважды). Ей же принадлежало некое сельцо Быково, ныне давно исчезнувшее.

В 1747 г. генеральши вдовы Марьи Алексеевны Шиловской, 22 души; в прежней переписи (т.е. 1720-х гг.) князя Федора Семеновича Хованского.

В 1771 г. деревня Фотарёво статского советника Ивана Васильевича Яворского, душ 19.

В 1816 г. владелец гвардии капитан-поручик Федор Яковлевич Репчинский.

В 1852 г. Фитарево, сельцо Федора Васильевича Павлова (там проживает), 10 дворов, 16 мужчин, 17 женщин, господский дом. В 1865 г. Павлов (ИО не знаю). В 1902 г. владелец имения жена коллежского советника Евфросиния Дмитриевна Крушинская, площадь имения 82 десятины.

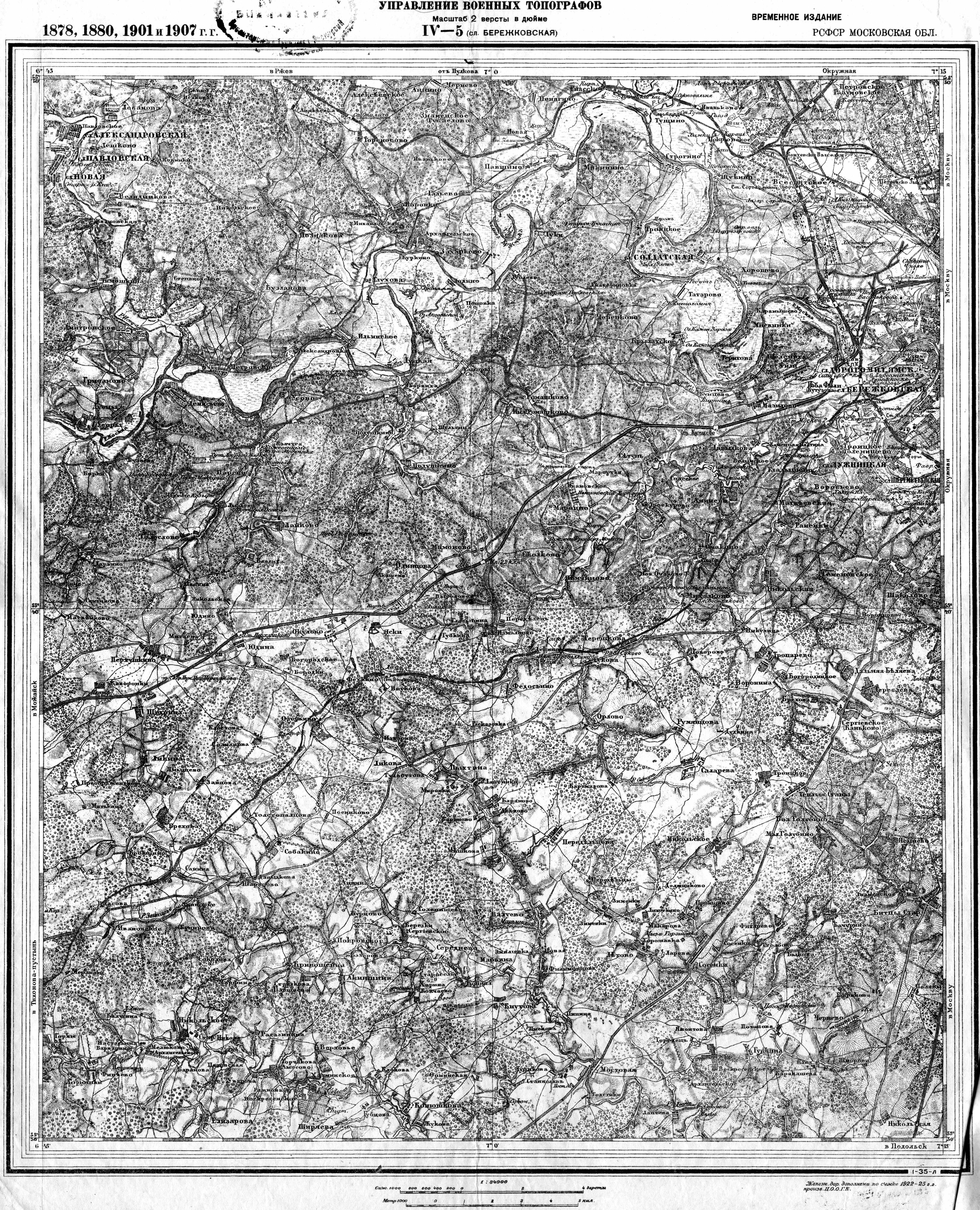

Фитарёво и окрестности

В 1920-е годы Коммунарка и Фитарёво были независимыми населёнными пунктами, которые находились на небольшом (в пределах одного-двух километров) расстоянии друг от друга. В 1926 г. Фитарёво, 10 хозяйств, 15 мужчин, 21 женщина. Совхоз «Коммунарка»: 33 мужчины, 30 женщин.

Совхоз в 1920 году находился в деревне «Столбово» и назывался не «Коммунарка», а совхоз «Столбово». В 1925 году из ближайших имений «Тюляево» начали переносить в Фитарёво (где на тот момент находилось 6 домов) другие дома, постройки, скот — и данный район деревни стал называться совхоз «Фитарёво». Управляющий совхозом В. Г. Медведский рекомендовал переименовать данный совхоз в совхоз «Коммунарка», так как в доме под номером 8 размещалась детская Коммуна. В 1928 году был принят план индустриализации страны, и в 1930 году начали строить животноводческие фермы, молокозавод, больницу с роддомом, среднюю школу, клуб и жилые дома. В 1933 году со станции Бутово провели одноколейную железнодорожную ветку (разобрана, сохранились отдельные искусственные сооружения). В 1935 году посадили липовый парк, который сохранился и по сей день.

Слева — липовый парк, справа — фермы довоенной постройки. Фото начала 50-х годов

Наиболее известным руководителем совхоза было суждено стать женщине. В 1961 году «Коммунарка» получает статус племенного завода.

В честь Александры Монаховой в 2013 году её именем была названа центральная улица Коммунарки.

Начиная разговор о знаменитом расстрельном полигоне «Коммунарка», обратимся к газете «Церковный вестник», выдвигающей интересную теорию происхождения названия полигона. Фитарёво упоминается в статье как о второстепенное имение, а в центр повествования автор ставит Хорошавку:

Спецобъект «Коммунарка» находится на 24-м километре Калужского шоссе в Ленинском районе Московской области. Когда-то эта земля находилась в частном владении, ласково именовалась Хорошавкой, созвучно с названием соседней деревни — Хорошевка, и была тихой и уединенной лесной мызой с господским домом, липовой аллеей, ведущей к нему, небольшими хозяйственными постройками и прудом в глубине леса, образованным запруженной речкой Ордынкой.

Первые сведения о поместье Лареве, в которое входила тогда Хорошавка, относятся к началу XVII века. Поместье было разделено на два владения, которые принадлежали знатному боярину Матвею Федоровичу Стрешневу и ржевскому воеводе Лаврентию Александровичу Кологривову. В дальнейшем поместье неоднократно переходило из рук в руки. Последними его владельцами были дворяне П. И. Баранов, Н. П. Голохвастов, полковник А. В. Поленов и др. Перед конфискацией мызой Хорошавка владел некто Б. А. Малевский-Малевич (сведений о нем пока не найдено). По соседству с Хорошавкой располагались старинные поместья: Прокшино, Макарово, Николо-Хованское — усадьба князей Хованских (один из последних ее владельцев, барон Дмитрий Шеппинг был расстрелян по приговору ОГПУ в 1930 году). По другую сторону Старо-Калужской дороги находились имения: Тюляево, Фитарёво, Столбово (на этих и соседних с ними землях в советское время был организован подведомственный ОГПУ-НКВД совхоз «Коммунарка»).

Внимательно посмотрим на карту, приведённую выше. Фитарёво и Хорошавка — две независимые друг от друга деревни, находящиеся на почтительном (по тем временам) расстоянии друг от друга. Это сейчас принято считать Коммунаркой весьма обширную территорию, а раньше данная местность была скорее всего неким средоточием деревень, каждая из которых имела своих хозяев, свою историю…

Некоторые исследователи склонны придерживаться теории, что расстрельный полигон нельзя относить к самому посёлку Коммунарка, так как присутствует существенная топонимическая погрешность. Скорее, полигон существовал как отдельно взятая административная единица (ex-Хорошавка, если будет угодно), а с посёлком его связывало лишь название, взятое, по большому счету, ради красного словца.

Находился расстрельный полигон на правой стороне Калужского шоссе (на противоположной от жилой части). В 90-х годах вся территория бывшего полигона была передана Русской Православной Церкви, а именно Свято-Екатериненскому монастырю. Усилиями монахов в 2007 году там был построен храм.

После войны своеобразным символом Коммунарки стала арка, построенная военнопленными на въезде в совхоз с Калужского шоссе.

Знаменитая коммунарская арка

Работали военнопленные в Коммунарке с 1947 по 1949 г. В середине семидесятых тяжелый подъёмный кран не вписался в поворот на Калужское шоссе и сдвинул арку. Некоторое время она еще простояла (Александра Монахова долго не соглашалась её демонтировать) и транспорту приходилось объезжать ее с двух сторон. Демонтирована арка была в 80-х годах, восстановлена в 2017 году в другом месте — у входа в Липовый парк.

В 1990-х годах, когда рухнула вся система совхозов и колхозов, на Коммунарку обрушилась тотальная приватизация. В начале 2000-х годов совхоз купил олигарх Вадим Мошкович, совладелец агрохолдинга «Русагро». Участь совхоза была решена. Последним упоминанием о совхозе оставалось название остановки общественного транспорта, но и оно в 2016 году стараниями местных депутатов было предано забвению.

В начале второго тысячелетия в посёлке проживало около пяти тысяч человек. Начало застройки Коммунарки в 2008 году послужило причиной существенного роста населения. Присоединение 1 июля 2012 года новых территорий, включающих Коммунарку, к Москве спровоцировало бурный рост строительства, не спадающий по сей день. Скоро численность проживающих в посёлке приблизится по цифрам к населению среднего российского города.

В 2015 году в Коммунарке началось строительство Административно-делового центра (АДЦ). Застройка ведётся на территории в 505 гектаров на месте полей бывшего совхоза «Коммунарка». Помимо офисных и административных объектов, на территории центра будет построена больница с родильным домом, корпус Российской государственной библиотеки, кампус Московского института стали и сплавов (МИСИС), многоконфессиональный религиозный центр, жилые дома и социальная инфраструктура. Всего проектом планировки предусматривается строительство новых капитальных объектов общей площадью почти 5 миллионов квадратных метров.

Анонсы

Сосенский центр спорта приглашает на открытые соревнования по бадминтону.

Место проведения: п. Газопровод, 18, большой зал.

Дата проведения: 19 октября, 16:00

Внимание!

Дом культуры «Коммунарка» продолжает набор в клубные формирования на творческий сезон 2020-2021 г. Запись проводится у администратора ежедневно, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 часов.

Телефон для справок: 8 (495) 817-88-58

Спецобъект «Коммунарка»

На спецобъекте «Коммунарка», где приводили в исполнение смертные приговоры в отношении высокопоставленных «врагов народа», я бывал значительно реже, чем на «Бутовском полигоне». Для оформления необходимых документов на «Коммунарку» обычно ездил сам начальник учетно-архивного отдела.

Дорога туда, если ехать от площади Дзержинского, занимала около часа. Обычно я дремал весь путь. Что красивого можно увидеть в темноте? Это сейчас шоссе обступили подмосковные города и элитные коттеджные поселки, в которых ночью светлее, чем днем. А в конце 30-х годов еще не было Ленинского проспекта с его красивыми высокими кирпичными домами, а Калужское шоссе проходило мимо деревень Воронцово и Теплый Стан. Зато когда возвращались ранним утром, я почти всю дорогу любовался мелькавшими за окном густыми хвойными и смешанными лесами, березовыми рощами, чередующимися с живописными равнинами и холмами.

По Калужскому шоссе нужно было ехать километров 40 – до подсобного хозяйства АХО НКВД СССР «Коммунарка». Местные жители обычно называли его «Лозой». После войны подсобное хозяйство было преобразовано в совхоз «Коммунарка», а позднее появился поселок с одноименным названием.

При царской власти на месте спецобъекта находилась барская усадьба «Хорошавка» – деревянный дом с большими окнами и высокими потолками. В нем можно было жить и зимой, но владельцы использовали его исключительно как летнюю дачу. В холодное время года там жил только сторож, который словно цепной пес охранял господское имущество.

Место было красивое. Широкая аллея со специально посаженными вдоль обочины липами вела от шоссе через березовую рощу к дому. По ухоженной дорожке, которая начиналась у парадного входа особняка (была еще и вторая дверь – для прислуги), можно было выйти к специально вырытому пруду.

В 1927 году зам. председателя ОГПУ Ягода (позднее он займет пост наркома внутренних дел СССР) сумел оформить усадьбу «Хорошавка» в качестве своей служебной дачи. После этого березовая роща была огорожена высоким деревянным забором, поверх которого была натянута колючая проволока. Местным жителям – по указанию Ягоды – запретили подходить к забору. Нарушителю грозило многолетнее тюремное заключение.

Дача наркома в служебной переписке стала именоваться спецобъектом «Коммунарка». А ее жилец бесплатно получал из расположенного по соседству подсобного хозяйства парное молоко, свежие овощи, фрукты и мясо. Регулярно он устраивал вечеринки для своих друзей и подчиненных. Местные жители, которые работали в качестве прислуги на даче наркома, потом вспоминали об остатках недоеденной еды, которую им милостиво разрешали уносить с собой домой. Конец 20-х – начало 30-х годов были очень тяжелым и голодным временем для большинства жителей СССР.

Еще жилец дачи возродил большинство традиций дореволюционных владельцев. Например, он требовал, чтобы березовая роща содержалась в идеальной чистоте – ни одного поваленного дерева, а из пруда – удалять всю ряску. Разумеется, каждый день нужно было подметать дорожки на территории спецобъекта. Ощущал нарком себя барином.

Наслаждался Ягода роскошной и сытой жизнью относительно недолго. В 1937 году вскрылись подробности его преступной деятельности на посту наркома внутренних дел. Он был арестован, несколько месяцев находился под следствием, а потом расстрелян лично Блохиным. Подробно о Ягоде я расскажу в следующей главе, а пока продолжение истории о его даче.

В 1937 году спецобъект «Коммунарка» сменил свой статус – из дачи превратился в место, где казнили «врагов народа». Процедура расстрела почти ничем не отличалась от существовавшей на «Бутовском полигоне». За исключением того, что для спецкоманды не было отдельного строения. Впрочем, на даче Ягоды был флигель для прислуги – вот там мы и ждали своего часа. Другая особенность – могилы приходилось рыть вручную. Экскаватор в березовую рощу не загонишь – погубишь все деревья. Поэтому каждый раз братскую могилу вырывали в новом месте. Блохин говорил, что рытьем ям и их последующим засыпанием занимались профессиональные могилокопатели – сотрудники Донского кладбища в Москве. Их специально привозили из столицы днем – перед ночным расстрелом или после его окончания. Не знаю, получали ли эти люди спирт, как тракторист из «Бутово», или работали бесплатно. Когда я спросил у коменданта: а как можно было доверять этим людям – вдруг кто-нибудь из них по пьяни что-то лишнее сболтнет, – комендант ответил: кадры проверенные, они еще с начала 30-х годов органам помогали – хоронили расстрелянных на Донском кладбище.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Спецобъект № 110

Спецобъект № 110 Сейчас в газетах и журналах напечатано множество мифов о Сухановской особорежимной тюрьме. Якобы ее построили по личному приказу Ежова. Нарком внутренних дел хотел ее использовать для содержания находящихся под следствием высокопоставленных

Что было на месте коммунарки

Территория полигона «Коммунарка», подведомственая центральному аппарату НКВД, является одной из трех «особых зон». Наряду с Донским кладбищем и Бутовским полигоном, здесь со второй половины 1937 года производились массовые захоронения расстрелянных. На территории «Коммунарки» и расстрельного полигона в Бутово производились и сами расстрелы.

Спецобъект «Коммунарка» располагался на 24-м километре Калужского шоссе недалеко от одноименного объекта, также подведомственного НКВД (с/з «Коммунарка»), на территории дачи бывшего наркома внутренних дел Генриха Ягоды, арестованного в марте 1937 года. В качестве спецобъекта этот участок начинает функционировать примерно с сентября 1937 года.

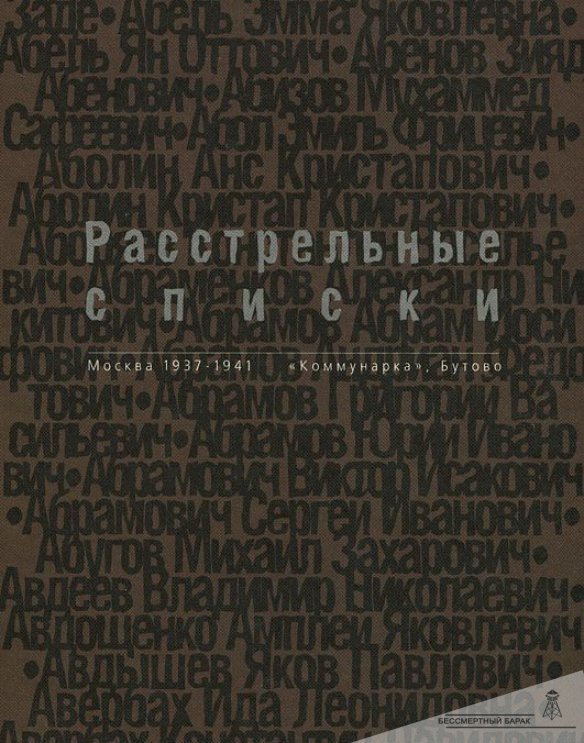

На сегодняшний день известны имена примерно 6500 лиц, расстрелянных и захороненных на полигоне «Коммунарка» с 1937 по 1941 год. По некоторым данным, их общее число может достигать 14 000. Краткие биографические справки на 4527 человек представлены в этой Книге памяти жертв политических репрессий.

Расстрелянные и захороненные на территории данного спецобъекта были осуждены преимущественно высшим органом советской военной юстиции — Военной коллегией Верховного суда СССР. Эти дела рассматривались в «особом порядке», сами задержанные до момента принятия решения содержались во Внутренней тюрьме на Лубянке, Лефортовской и Сухановской тюрьмах.

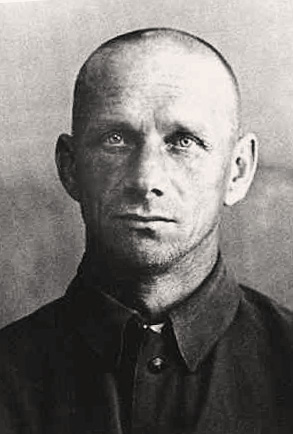

Особенность «Коммунарки» как «особой зоны» в том, что среди захороненных здесь высок процент представителей советской партийной элиты — военачальников, членов правительства, кандидатов в члены ЦК ВКП(б), наркомов, министров как СССР, так и иностранных государств, дипломатов, советников посольств, разведчиков, директоров различных предприятий и т. д. Из наиболее известных можно назвать Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, А. И. Верховского, П. Е. Дыбенко, Я. Х. Петерса, Н. В. Крыленко, С. Я. Эфрона. Однако еще точнее будет сказать, что на территории «Коммунарки» захоронены останки преимущественно тех граждан, которые к моменту начала массовых репрессий второй половины 1930-х годов занимали определенное положение в советском обществе, а именно — принадлежали к образованным слоям общества и обладали высоким социальным статусом, будучи успешными в своей профессиональной деятельности.

Примерно с 1939 года, по мере сокращения масштабов репрессий расстрелы и захоронения производились преимущественно в пределах Москвы. Так, если говорить о захоронениях, то они производились в основном с помощью применения процедуры кремации, одним из важнейших центров проведения которой была территория другой «особой зоны» — Донского кладбища. Несмотря на это, точно неизвестно, использовалась ли территория «Коммунарки» как место захоронения. По состоянию на 1941 год справедливым можно считать суждение, что расстрелянных хоронили либо в зоне Бутовского полигона, либо в зоне «Коммунарки».

Как и многие другие документы о политических репрессиях в Москве, материалы, посвященные особенностям функционирования территории спецобъекта «Коммунарка» в 1930–40-е годы, не сохранились или остаются недоступными, многие полны противоречий и недомолвок.

В августе 1937 г. начался период самых массовых, самых жестоких политических репрессий. Готовясь к ним, управления НКВД по всей стране еще в июле стали выделять специальные «зоны» — территории, предназначенные для массовых захоронений расстрелянных. Для местных жителей они обычно «легендировались» как армейские стрелковые полигоны. Так возникли хорошо известные ныне «зоны» в Левашовской пустоши под Ленинградом, в Куропатах под Минском, «Золотая гора» под Челябинском, Быковня на окраине Киева и многие другие.

Москва имела свою специфику. Здесь одновременно действовали две структуры НКВД — Управление НКВД СССР по Москве и Московской области и Центральный аппарат НКВД СССР. Соответственно и «зон» было открыто две, притом всего в нескольких километрах друг от друга: одна, подведомственная Московскому УНКВД, — в поселке Бутово, другая, находившаяся в ведении Центрального аппарата НКВД, — на 24-м километре Калужского шоссе, близ совхоза «Коммунарка» (в те времена — подсобного хозяйства НКВД), на территории дачи арестованного в марте 1937 г. бывшего наркома внутренних дел Г.Г. Ягоды. «Зона» в «Коммунарке» возникла не раньше конца августа 1937 г.

В архиве Московского УФСБ сохранились предписания и акты о расстреле на 20 765 человек, осужденных по делам Московского УНКВД с августа 1937 г. по октябрь 1938 г. (До недавнего времени следственные дела большинства из этих людей также хранились в архиве Московского УФСБ — сейчас дела в основном переданы в Государственный архив РФ.) Почти все они были расстреляны по решениям внесудебных органов — Тройки Московского УНКВД, а также Комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР по спискам («альбомам»), представленным из того же Московского УНКВД, и лишь несколько десятков человек — по приговорам Спецколлегии Московского областного суда. Предписания на их расстрелы подписывали начальники Московского УНКВД (С.Ф.Реденс, Л.М.Заковский, В.Е.Цесарский и др.), расстрелы осуществляла одна и та же специально выделенная группа сотрудников Московского УНКВД под руководством вначале заместителя начальника Московского УНКВД по милиции М.И.Семенова, а с лета 1938 г. — начальника учетно-регистрационного отдела Московского УНКВД П.И.Овчинникова. В расстрелах непременно участвовали и коменданты Московского УНКВД. И хотя никаких документов о местах захоронений в архиве Московского УФСБ, как мы уже указывали, не сохранилось, вышеперечисленные обстоятельства, а также устные свидетельства бывших сотрудников НКВД дают, как нам кажется, полное основание утверждать, что все эти 20 765 человек похоронены в подведомственной Московскому УНКВД «зоне» — в Бутово.

Система контроля со стороны высшего партийного руководства страны над приговорами судебных органов по политическим делам формировалась с первых лет советской власти. С 1924 г. существовала специальная Комиссия Политбюро по судебным (политическим) делам, рассматривавшая поступающие с мест обвинительные заключения, по которым предполагалось применение высшей меры наказания. С начала 1930-х годов характер контроля изменился — теперь Комиссия рассматривала не обвинительные заключения, а уже вынесенные судами и трибуналами приговоры к расстрелу. Решения Комиссии утверждались на заседаниях Политбюро, а затем передавались в соответствующие кассационные или надзорные инстанции. Во второй половине 1930-х годов в Комиссию входили М.И.Калинин (председатель), секретарь партколлегии Комиссии партийного контроля М.Ф.Шкирятов, нарком внутренних дел или его заместители, Прокурор СССР.

Два типа дел Комиссия в 1937—1941 гг. не рассматривала. Это, во-первых, дела, по которым приговоры к расстрелу были вынесены внесудебными органами, во-вторых, дела, судебное рассмотрение которых проходило «в порядке Закона от 1 декабря 1934 г.». Этот порядок предусматривал рассмотрение дел в судебном заседании без участия сторон и без вызова свидетелей; при этом не допускалось не только кассационного обжалования приговоров, но и подачи осужденными прошений о помиловании, а сам приговор должен был приводиться в исполнение немедленно после вынесения.

С момента принятия Закона и до осени 1936 г. его применение было эпизодическим, затем, с разворачиванием массового террора, оно становилось все более регулярным. И каждый раз на применение «упрощенного порядка судопроизводства» давалась специальная санкция Политбюро ЦК ВКП(б). Качественное изменение произошло здесь в конце февраля 1937 г. С этого времени и до октября 1938 г. практически все (за исключением процесса «правотроцкистского блока») дела ВКВС в Москве и выездных сессий ВКВС в регионах СССР рассматривались только в порядке Закона от 1 декабря 1934 г. И никаких формальных санкций на такие рассмотрения Политбюро в этот период не давало. Между тем контроль над приговорами ВКВС сохранялся, но уже в новой и гораздо более жесткой, чем раньше, форме.

Практика была следующей. В Центральном аппарате НКВД и во всех региональных НКВД/УНКВД составлялись списки лиц, следствие по делам которых было уже закончено и которых должна была судить ВКВС. После согласований внутри НКВД эти списки оформлялись сотрудниками учетно-регистрационного отдела Центрального аппарата как простые машинописные перечни имен (фамилия, имя, отчество), без каких бы то ни было дополнительных данных о каждом из названных лиц. Единственное деление внутри каждого списка было по категориям — первой, второй и третьей. Категории обозначали предлагаемый НКВД приговор — к расстрелу, десяти или восьми годам лагерей. (После июля 1937 г. остается деление только на две категории, третья перестает фигурировать.) Исключение делалось для иностранных граждан — их имена обычно печатались на отдельных листах, и каждое имя сопровождалось краткой справкой с основными сведениями об обвиняемом.

После этого несколько региональных списков объединялись под одной обложкой, на которой значилось: «Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР». На первой странице указывалось общее число осуждаемых, с разбивкой по категориям приговоров и по территориальной принадлежности, затем шли сами списки. До июля 1937 г. их подписывал начальник секретно-политического отдела НКВД СССР, позже начальник учетно-регистрационного отдела, несколько раз под списками встречаются подписи заместителей Ежова — Л.Н.Бельского и М.П.Фриновского. Списки Центрального аппарата НКВД всегда обозначались словосочетанием «Москва — Центр» и подавались обычно в одном комплекте со списками из УНКВД по Московской области.

По подсчетам, сделанным в начале 1954 г. при передаче первого экземпляра сталинских «расстрельных списков» из МВД СССР в ЦК КПСС, всего в них содержатся фамилии 44 477 человек, санкцию на осуждение «по первой категории» из этого числа получили 38 955. Списки и резолюции на списках неопровержимо свидетельствуют, что все, кто был расстрелян в 1937–1938 гг. на основании приговоров ВКВС, на самом деле были расстреляны по личному приказу Сталина и его подручных. Именно Сталин и его подручные вынесли приговор каждому из них. Военная коллегия была лишь техническим оформителем этих заранее вынесенных приговоров.

В этой книге сохранена формула из справки в конце следственного дела — «осужден в особом порядке». Всего «в особом порядке» в Москве (были аналогичные расстрелы на Украине, на Дальнем Востоке, в Горьковской области и в других местах) расстреляли не менее 254 человек. 106 из них после расстрела были кремированы, тела остальных захоронены в «Коммунарке». В этой книге — имена 95 человек, приговоренных и расстрелянных «в особом порядке».

В Москве предписания на расстрелы приговоренных «в особом порядке» подписывал Ульрих. Ни о каком «особом порядке» в них, конечно, не упоминалось. Как правило, в качестве осуждающего органа в предписаниях была указана ВКВС, иногда осуждающий орган вовсе не назывался. Однако бросается в глаза, что, в отличие от всех других предписаний ВКВС на расстрелы 1937–1938 гг., эти от начала и до конца выполнены от руки. Рукописные предписания свидетельствуют об особой секретности расстрелов приговоренных «в особом порядке».

Расстрельный спецобъект «Коммунарка» возник как место, специально предназначенное для захоронений бывших сотрудников НКВД, осужденных «в особом порядке». Устроить на территории бывшей дачи бывшего наркома тайное место захоронений (вероятно, и расстрелов) для его сотрудников, убитых даже без формальных приговоров, — это вполне соответствовало характерам и Сталина, и Ежова. «Дачу Ягоды — чекистам» — такая запись сохранилась в записной книжке Ежова, в которую он обычно заносил указания Сталина. С этой записи, видимо, и начинается история «Коммунарки» как места захоронения.

Первыми захороненными здесь были восемь человек, расстрелянные 2 сентября 1937 г. «в особом порядке». Следующие две даты — 20 сентября — девять человек, 8 октября — пять человек. Все также расстреляны «в особом порядке». Решение использовать «Коммунарку» как место захоронений и других категорий осужденных, расстрелы которых по приговорам различных органов осуществлял Центральный аппарат НКВД, было принято не ранее середины октября. Впервые расстрелянных по приговорам ВКВС и военных трибуналов захоронили здесь 21 октября 1937 г. (13 человек). 28 октября, то есть ровно через неделю, здесь были захоронены 59 расстрелянных: 41 — по приговорам ВКВС, три — по решениям Комиссии НКВД и Прокурора и 15 — «в особом порядке». С этого момента захоронения в «Коммунарке» с перерывами в день, два, иногда неделю или больше продолжались до середины октября 1938 г. В 1939 г. здесь хоронили расстрелянных лишь четырежды — 3 марта, 14, 15 и 16 апреля.

В 1939–1941 гг. порядок осуждения по спискам сохранился, хотя и претерпел изменения. В случаях, когда предполагалось осуждение «в порядке Закона от 1 декабря 1934 г.», нарком внутренних дел (иногда вместе с Прокурором СССР) подавал на имя Сталина записку с просьбой о соответствующей санкции. В записке чаще всего указывалось точное число подлежащих расстрелу и осуждению в лагеря, к ней прилагались (хотя и не всегда) списки намеченных к осуждению. На основании этой записки Политбюро издавало формальное постановление, после чего ВКВС рассматривала дела на своих заседаниях. Впрочем, надо заметить, что в этот период ВКВС обладала все-таки определенной долей свободы, и время от времени некоторые дела она отправляла на доследование, иногда меняла и меру наказания. Такие случаи обязательно согласовывались Ульрихом или Берия (иногда перед судебным заседанием, но обычно задним числом) со Сталиным. Продолжала в эти же годы свою работу и Комиссия Политбюро по судебным делам.

Ситуация вновь изменилась с началом войны. Основными осуждающими к расстрелу органами становятся военные трибуналы, число которых резко возрастает. Военные трибуналы, действовавшие в местностях, объявленных на военном положении, уже могли не посылать приговоры для кассационного рассмотрения в ВКВС. Теперь они были обязаны лишь оповестить по телеграфу председателя ВКВС и Главного прокурора РККА о состоявшемся приговоре и, в случае неполучения от них в течение 72 часов требования о приостановлении приговора, могли привести приговор в исполнение. В этой книге 76 имен людей, осужденных к расстрелу военными трибуналами. Из них десять осуждено в довоенный период, остальные — в начале войны.

Массовые расстрелы в Москве в первые месяцы войны нуждаются в отдельном изучении. Множество вопросов вызывают расстрелы конца июля 1941 г., когда в течение трех дней (27, 28 и 30-го) по предписаниям ВКВС, подписанным Ульрихом, было расстреляно 513 человек. Еще меньше известно о расстреле 16 октября 1941 г. Это последняя дата расстрелов в публикуемых списках. 16 октября было, по-видимому, самым трагическим днем в истории военной Москвы — пешком, на повозках, на машинах люди покидали город, в учреждениях жгли документы. В этот день был произведен самый массовый с эпохи 1937—1938 гг. московский расстрел — более 220 человек. Имена 44 из них — в этой книге.

Процесс реабилитации коснулся пока лишь малой части расстрелянных в годы войны. Достаточно сказать, что если из числа казненных в Москве в 1937–1938 гг. на сегодняшний день реабилитированы не менее 65%, то для расстрелянных в 1942—1945 гг. этот процент в семь-восемь раз меньше.