Что было на месте коммунарки раньше

Что было на месте коммунарки раньше

Название «Коммунарка» было присвоено небольшому подсобному хозяйству в 1925 году по инициативе Ф.Э. Дзержинского. А что было на этом месте до появления совхоза? Из истории данной местности в Царской России удалось найти крупицы:

Коммунарка — это бывшее Фитарёво/Фотарёво.

В 1710 г. это было сельцо Фатырёво (Фантырёво) вдовы княгини Авдотьи, жены князя Семена Григорьевича Козловского, а по прежней переписи (т.е. по-видимому 1678 г.) князя Савелия Ивановича Козловского. (Интересно, что в переписной книге сельцо указано дважды). Ей же принадлежало некое сельцо Быково, ныне давно исчезнувшее.

В 1747 г. генеральши вдовы Марьи Алексеевны Шиловской, 22 души; в прежней переписи (т.е. 1720-х гг.) князя Федора Семеновича Хованского.

В 1771 г. деревня Фотарёво статского советника Ивана Васильевича Яворского, душ 19.

В 1816 г. владелец гвардии капитан-поручик Федор Яковлевич Репчинский.

В 1852 г. Фитарево, сельцо Федора Васильевича Павлова (там проживает), 10 дворов, 16 мужчин, 17 женщин, господский дом. В 1865 г. Павлов (ИО не знаю). В 1902 г. владелец имения жена коллежского советника Евфросиния Дмитриевна Крушинская, площадь имения 82 десятины.

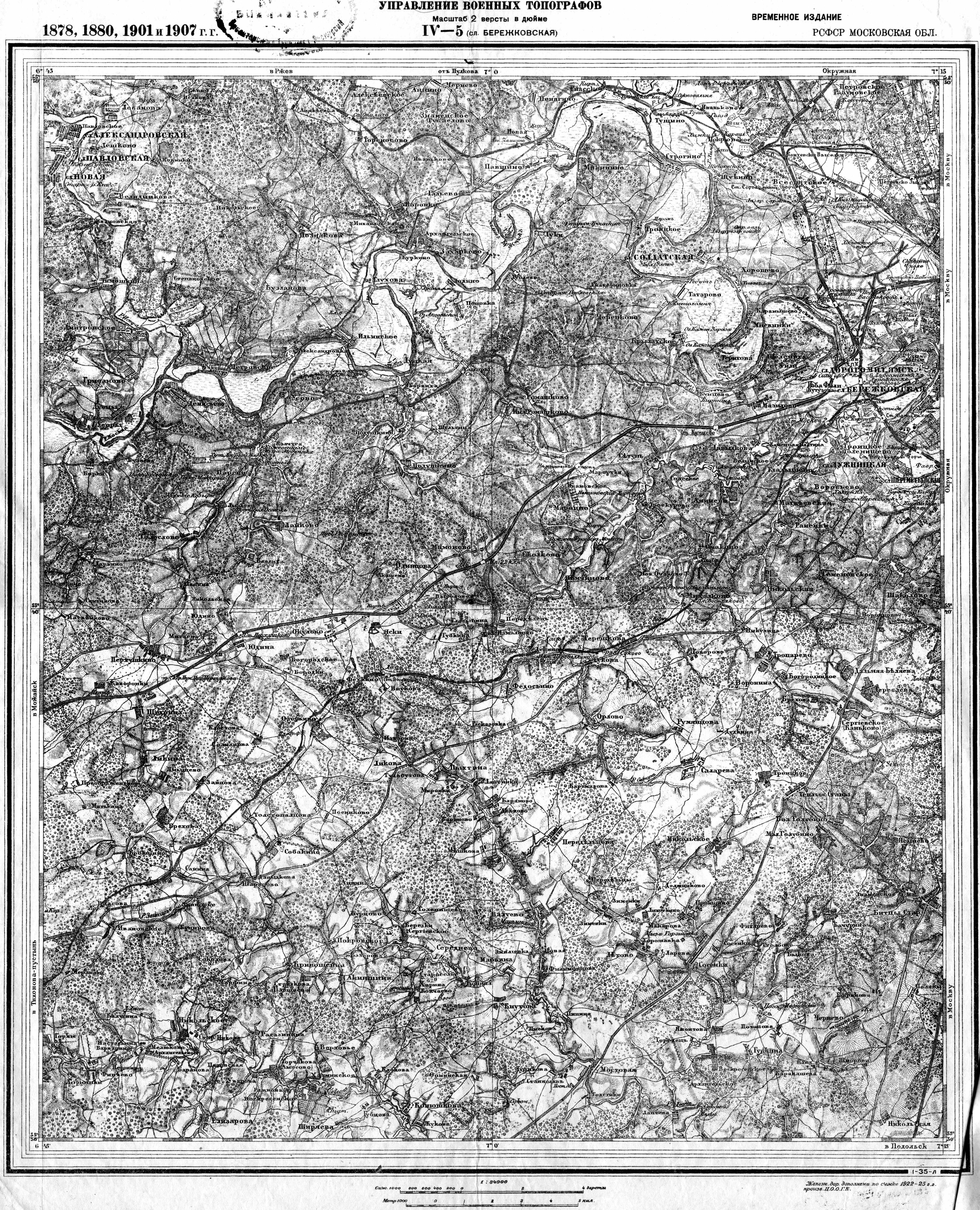

Фитарёво и окрестности

В 1920-е годы Коммунарка и Фитарёво были независимыми населёнными пунктами, которые находились на небольшом (в пределах одного-двух километров) расстоянии друг от друга. В 1926 г. Фитарёво, 10 хозяйств, 15 мужчин, 21 женщина. Совхоз «Коммунарка»: 33 мужчины, 30 женщин.

Совхоз в 1920 году находился в деревне «Столбово» и назывался не «Коммунарка», а совхоз «Столбово». В 1925 году из ближайших имений «Тюляево» начали переносить в Фитарёво (где на тот момент находилось 6 домов) другие дома, постройки, скот — и данный район деревни стал называться совхоз «Фитарёво». Управляющий совхозом В. Г. Медведский рекомендовал переименовать данный совхоз в совхоз «Коммунарка», так как в доме под номером 8 размещалась детская Коммуна. В 1928 году был принят план индустриализации страны, и в 1930 году начали строить животноводческие фермы, молокозавод, больницу с роддомом, среднюю школу, клуб и жилые дома. В 1933 году со станции Бутово провели одноколейную железнодорожную ветку (разобрана, сохранились отдельные искусственные сооружения). В 1935 году посадили липовый парк, который сохранился и по сей день.

Слева — липовый парк, справа — фермы довоенной постройки. Фото начала 50-х годов

Наиболее известным руководителем совхоза было суждено стать женщине. В 1961 году «Коммунарка» получает статус племенного завода.

В честь Александры Монаховой в 2013 году её именем была названа центральная улица Коммунарки.

Начиная разговор о знаменитом расстрельном полигоне «Коммунарка», обратимся к газете «Церковный вестник», выдвигающей интересную теорию происхождения названия полигона. Фитарёво упоминается в статье как о второстепенное имение, а в центр повествования автор ставит Хорошавку:

Спецобъект «Коммунарка» находится на 24-м километре Калужского шоссе в Ленинском районе Московской области. Когда-то эта земля находилась в частном владении, ласково именовалась Хорошавкой, созвучно с названием соседней деревни — Хорошевка, и была тихой и уединенной лесной мызой с господским домом, липовой аллеей, ведущей к нему, небольшими хозяйственными постройками и прудом в глубине леса, образованным запруженной речкой Ордынкой.

Первые сведения о поместье Лареве, в которое входила тогда Хорошавка, относятся к началу XVII века. Поместье было разделено на два владения, которые принадлежали знатному боярину Матвею Федоровичу Стрешневу и ржевскому воеводе Лаврентию Александровичу Кологривову. В дальнейшем поместье неоднократно переходило из рук в руки. Последними его владельцами были дворяне П. И. Баранов, Н. П. Голохвастов, полковник А. В. Поленов и др. Перед конфискацией мызой Хорошавка владел некто Б. А. Малевский-Малевич (сведений о нем пока не найдено). По соседству с Хорошавкой располагались старинные поместья: Прокшино, Макарово, Николо-Хованское — усадьба князей Хованских (один из последних ее владельцев, барон Дмитрий Шеппинг был расстрелян по приговору ОГПУ в 1930 году). По другую сторону Старо-Калужской дороги находились имения: Тюляево, Фитарёво, Столбово (на этих и соседних с ними землях в советское время был организован подведомственный ОГПУ-НКВД совхоз «Коммунарка»).

Внимательно посмотрим на карту, приведённую выше. Фитарёво и Хорошавка — две независимые друг от друга деревни, находящиеся на почтительном (по тем временам) расстоянии друг от друга. Это сейчас принято считать Коммунаркой весьма обширную территорию, а раньше данная местность была скорее всего неким средоточием деревень, каждая из которых имела своих хозяев, свою историю…

Некоторые исследователи склонны придерживаться теории, что расстрельный полигон нельзя относить к самому посёлку Коммунарка, так как присутствует существенная топонимическая погрешность. Скорее, полигон существовал как отдельно взятая административная единица (ex-Хорошавка, если будет угодно), а с посёлком его связывало лишь название, взятое, по большому счету, ради красного словца.

Находился расстрельный полигон на правой стороне Калужского шоссе (на противоположной от жилой части). В 90-х годах вся территория бывшего полигона была передана Русской Православной Церкви, а именно Свято-Екатериненскому монастырю. Усилиями монахов в 2007 году там был построен храм.

После войны своеобразным символом Коммунарки стала арка, построенная военнопленными на въезде в совхоз с Калужского шоссе.

Знаменитая коммунарская арка

Работали военнопленные в Коммунарке с 1947 по 1949 г. В середине семидесятых тяжелый подъёмный кран не вписался в поворот на Калужское шоссе и сдвинул арку. Некоторое время она еще простояла (Александра Монахова долго не соглашалась её демонтировать) и транспорту приходилось объезжать ее с двух сторон. Демонтирована арка была в 80-х годах, восстановлена в 2017 году в другом месте — у входа в Липовый парк.

В 1990-х годах, когда рухнула вся система совхозов и колхозов, на Коммунарку обрушилась тотальная приватизация. В начале 2000-х годов совхоз купил олигарх Вадим Мошкович, совладелец агрохолдинга «Русагро». Участь совхоза была решена. Последним упоминанием о совхозе оставалось название остановки общественного транспорта, но и оно в 2016 году стараниями местных депутатов было предано забвению.

В начале второго тысячелетия в посёлке проживало около пяти тысяч человек. Начало застройки Коммунарки в 2008 году послужило причиной существенного роста населения. Присоединение 1 июля 2012 года новых территорий, включающих Коммунарку, к Москве спровоцировало бурный рост строительства, не спадающий по сей день. Скоро численность проживающих в посёлке приблизится по цифрам к населению среднего российского города.

В 2015 году в Коммунарке началось строительство Административно-делового центра (АДЦ). Застройка ведётся на территории в 505 гектаров на месте полей бывшего совхоза «Коммунарка». Помимо офисных и административных объектов, на территории центра будет построена больница с родильным домом, корпус Российской государственной библиотеки, кампус Московского института стали и сплавов (МИСИС), многоконфессиональный религиозный центр, жилые дома и социальная инфраструктура. Всего проектом планировки предусматривается строительство новых капитальных объектов общей площадью почти 5 миллионов квадратных метров.

Анонсы

Сосенский центр спорта приглашает на открытые соревнования по бадминтону.

Место проведения: п. Газопровод, 18, большой зал.

Дата проведения: 19 октября, 16:00

Внимание!

Дом культуры «Коммунарка» продолжает набор в клубные формирования на творческий сезон 2020-2021 г. Запись проводится у администратора ежедневно, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 часов.

Телефон для справок: 8 (495) 817-88-58

«Коммунарка» – место скорби и страданий

Место захоронения жертв «большого террора» на полигоне «Коммунарка» сегодня выглядит так же, как и 70 лет назад — поляна в лесу, где под насыпными холмами скрываются общие могилы расстрелянных. В дни, когда вся страна чтит память жертв сталинских репрессий, мы встретились с победителем на конкурсе Правительства Москвы на лучший проект мемориала жертвам политических репрессий на полигоне «Коммунарка» и задали ему свои вопросы

Дача не предназначалась для семейного отдыха, а служила местом проведения загородных совещаний с руководителями НКВД. А.И. Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» пишет о характерном эпизоде того времени: «Рассказывает очевидец (из окружения Горького, в то время близкого к Ягоде): в поместье Ягоды под Москвой в предбаннике стояли иконы — специально для того, чтобы Ягода со товарищами, раздевшись, стреляли в них из револьверов, а потом шли мыться…»

1 октября 1936 года пост наркома внутренних дел СССР занял Николай Ежов. В апреле 1937 года Г.Ягода был арестован и позже расстрелян. Дача некоторое время пустовала, после чего в записной книжке Ежова, где он записывал указания Сталина, появилась запись: «Дачу Ягоды — чекистам».

В августе 1937 года начался период самых массовых и кровавых политических репрессий. Готовясь к ним, еще в июле управления НКВД по всей стране стали выделять специальные «зоны» — территории, предназначенные для будущих массовых захоронений. Для отвода глаз они маскировались под армейские стрелковые полигоны. Можно упомянуть здесь ставшие известными «зоны»: в Левашовской пустоши под Ленинградом, в Куропатах под Минском, «Золотая гора» под Челябинском, Быковня на окраине Киева и многие другие.

В Москве одновременно действовали две структуры НКВД — Управление НКВД СССР по Москве и Московской области и Центральный аппарат НКВД СССР. Соответственно и «зон» было открыто две, поблизости друг от друга: одна, подведомственная Московскому управлению НКВД, — в поселке Бутово, другая, находившаяся в ведении Центрального аппарата НКВД, — в «Коммунарке». Последняя «зона» возникла, по-видимому, несколько позже «Бутовского полигона» — не раньше конца августа 1937 года.

Историк Л.А. Головкова в своих исследованиях пришла к выводу, что первоначально территория «Коммунарки» предназначалась для тайных захоронений чекистов. Это подтверждается записью в рабочем блокноте Н.Ежова и «расстрельными» списками от 2, 8 и 20 октября 1937 года. Люди других социальных категорий начали попадать сюда с 21 октября 1937 года. Самым «кровавым» стал 1938 год. В 1939 и 1940 годах наступило относительное затишье. Новый всплеск расстрелов последовал вскоре после начала войны — 27, 28 и 29 июля 1941 года, когда за три дня было уничтожено более 500 человек.

Самыми многочисленными после 1937–1938 годов были расстрелы 16 октября 1941 года. В этот трагический день, когда стала реальной сдача Москвы немцам, по приговорам Военной коллегии и военных трибуналов расстреляли более 200 человек. Затем территория «Коммунарки» была заброшена. Л.А. Головкова пишет, что, по свидетельству местных жителей, дом вместе со сторожевыми собаками на цепях и все постройки поздней осенью 1941 года были сожжены, а имущество расхищено. Но в конце войны здесь снова выстроили дом для нужд НКВД.

Среди расстрелянных в 1937–1941 годах по делам Центрального аппарата НКВД на полигоне «Коммунарка» было множество представителей партийной, советской, военной элиты, тех, кого власть зачислила в «заговорщицкую верхушку». Приговорены они были в подавляющем большинстве органами судебными — в первую очередь Военной коллегией Верховного суда СССР, а также военными трибуналами. Согласно сведениям, собранным обществом «Мемориал», предписания на расстрелы обычно подписывали руководители этих органов — председатель Военной коллегии или председатели военных трибуналов.

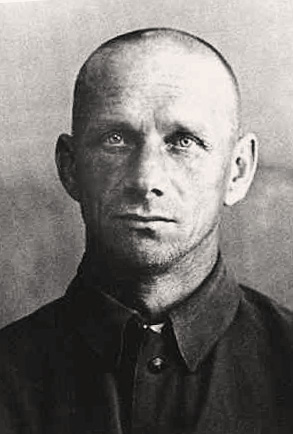

Расстрелы же на протяжении всего периода осуществляла одна и та же группа сотрудников Центрального аппарата НКВД во главе с комендантом (начальником комендантского отдела) НКВД В.М. Блохиным. В 1937–1941 годах его подпись стоит не только на актах о приведении приговоров в исполнение, но и почти на всех сохранившихся актах о захоронениях.

Однако, по мнению историков, на смертную казнь обрекала не Военная коллегия. Она лишь оформляла решения, вынесенные до того, как дело поступало на ее рассмотрение. На деле смертные приговоры выносил лично Сталин и несколько человек из его самого близкого окружения. Так, по решению Сталина, в «Коммунарке» были казнены наркомы и заместители наркомов СССР и РСФСР, председатели совнаркомов союзных республик. Здесь лежат члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК ВКП(б): А.Бубнов, Н.Бухарин, А.Рыков, Я.Рудзутак, Н.Крестинский; первые секретари ЦК ВКП(б) семи союзных республик; члены ЦИК СССР и ВЦИК, более двадцати секретарей обкомов партии, председатели правительств союзных и автономных республик, исполкомы областей и городов, основатели и руководители Коминтерна (О.Пятницкоий, Я.Берзин, Бела Кун). Здесь было расстреляно практически все правительство Монголии 1937 года.

«Коммунарка» стала и главным «генеральским» кладбищем. В списках расстрелянных — бывший начальник охраны В.И. Ленина А.Я. Беленький, бывший заместитель Ф.Э. Дзержинского — Я.Х. Петерс. Здесь же — комдивы, комкоры и командующие флотами (П.Дыбенко, Н.Куйбышев, Г.Киреев и другие), руководители отделов Разведупра и контрразведки, дипломаты, начальники лагобъединений и областных УНКВД, директоры крупнейших заводов, главков и трестов, рядовые чекисты, железнодорожники, ученые, врачи.

Среди погибших — писатели Артем Веселый и Борис Пильняк, считавшийся пропавшим без вести муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, историк и литературовед Д.Шаховской, академик-микробиолог Г.Надсон, ученый и поэт А.Гастев, главные редакторы «Литературной газеты», «Красной звезды», «Труда», журнала «Огонек». Участь многих видных деятелей эпохи разделили их жены и родственники. Здесь же было расстреляно множество «обычных» людей — библиотекарей и учителей, домохозяек и школьников…

Сегодня историками собрана информация о большинстве жертв расстрелов в «Коммунарке». Обществом «Мемориал» составлена «Книга памяти», в которой опубликованы 4527 кратких биографических справок и 2187 фотографий людей, расстрелянных в Москве со 2 сентября 1937 года по 16 октября 1941 года по ложным политическим обвинениям. Эти «расстрельные» списки можно найти и в Интернете.

Существование места массовых захоронений на территории «Коммунарки» до начала 90-х годов оставалось неизвестным даже для самих сотрудников службы безопасности. Полигон продолжал содержаться под завесой строжайшей секретности. До 1996 года при съезде с Калужского шоссе стоял шлагбаум первого КПП. В лесу по всему периметру курсировали вооруженные патрули так называемых «грибников» — летом, или «лыжников» — зимой. Их задачей было никого не допускать на территорию спецобъекта. Однако охранники и сами не знали, что они охраняют.

Сегодня спецобъект «Коммунарка» представляет собой огороженную территорию площадью 18,7 гектаров, на которой находится подворье Свято-Екатерининского мужского монастыря. 3 июля 1999 года насельниками обители у въездных ворот был установлен поклонный крест, оборудована площадка для совершения поминальных служб. В начале 2000 года в здании, ранее принадлежавшем НКВД, устроили небольшую домовую церковь во имя Новомучеников и исповедников Российских, настоятелем которой был назначен иеромонах Стефан (Макаров).

В 2001 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия было начато строительство нового каменного храма во имя Новомучеников и исповедников Российских. К осени 2001 года залили фундамент, за следующее лето выложили стены, затем выложили своды, сделали кровлю, побелили стены, установили святые кресты на вызолоченных куполах, устроили теплый пол, повесили на звоннице колокола. Первая литургия в храме была отслужена в 2005 году. Там неусыпно читается Псалтирь в память всех православных христиан, убиенных в годы сталинских репрессий.

В марте 2003 года был создан Попечительский совет памятника истории и культуры «Cпецобъект «Коммунарка». В него вошли председатель Мосгордумы Владимир Платонов, министр культуры Московской области Галина Ратникова, советник губернатора Подмосковья по религиозным объединениям Елена Маркова, епископ Видновский Тихон, викарий Московской епархии, настоятель Свято-Екатерининского мужского монастыря.

В мае 2003 года был проведен конкурс на лучший проект мемориала жертвам политических репрессий на полигоне «Коммунарка», однако государство не выделило финансирования для строительства. Но если справедливо утверждение, что в «Коммунарке» зарыта вся советская история, то рано или поздно памятник будет построен, и память расстрелянных будет увековечена.

Подготовила Евгения Арсеньева

Александр Вышинский: Создание мемориала жертвам репрессий — наш гражданский долг

Место захоронения жертв «большого террора» на полигоне «Коммунарка» сегодня выглядит так же, как и 70 лет назад — поляна в лесу, где под насыпными холмами скрываются общие могилы расстрелянных. В 2003 году Правительство Москвы провело конкурс на проектирование мемориала жертвам политических репрессий на полигоне «Коммунарка». Лучшим был признан проект, созданный под руководством архитектора Александра Вышинского. В дни, когда вся страна чтит память жертв сталинских репрессий, мы встретились с архитектором и задали ему свои вопросы.

— Как произошло ваше знакомство со спецобъектом НКВД «Коммунарка»?

После осмотра полигона мы с насельниками подворья Свято-Екатерининского монастыря пили чай, и здесь же я высказал свои стихийно родившиеся идеи мемориала. Реакция иноков была положительной: «Наконец-то нас кто-то понял». За разговорами родилась общая идея памятника: «Мрачные времена закончились, наступил рассвет». Благодаря тому, что мы пришли к взаимному согласию, работа над проектом была не очень сложной: на создание конкурсного эскиза ушло всего два дня интенсивной подготовки.

— Очевидно, на конкурс были представлены и другие проекты мемориала…

— Согласно протоколу заседания жюри, всего было рассмотрено четыре конкурсных работы. Один из проектов, помню, произвел на меня достаточно тяжелое впечатление. Это был памятник в виде отлитой из бетона повозки с мертвыми телами, впереди которой шел то ли скелет, то ли костлявая лошадь… В результате жюри присудило нам первое место. Проект был рекомендован к разработке, нам предложили принять к сведению некоторые рекомендации, которые мы тут же внесли в эскиз.

— Что представляет собой ваш проект мемориала жертвам политических репрессий?

— Мне хотелось сделать мемориал светлым, как символ того, что миновали ужасные времена. Никаких устрашающих памятников и сооружений ставить я не предполагал. Мемориал должен был быть пронизан солнечным светом, яркими цветами. Практически сразу родилась идея о создании ритмической композиции в античном ордере. Выбор в пользу классического ордера был сделан неслучайно: это квинтэссенция мировой культуры, которая создала универсальный архетип красоты. Вся мировая культура, включая европейскую, ближнеазиатскую, дальневосточную, американскую, даже африканскую, так или иначе стремится к ордеру.

Длинная ритмическая череда двориков заканчивается венчающим элементом — круглой площадкой для проведения общественных собраний и гражданских панихид. В глубине стены находится арка с ажурной решеткой, через которую открывается вид на поляну с холмами-захоронениями. Дальше по плану идет дорожка, которую предполагается обустроить простыми способами, и она приводит на площадку, где предусмотрено место для отдельных будущих памятников: ведь на полигоне похоронены представители очень многих национальностей, разных конфессий. Сейчас на территории уже стихийно установлены три памятника: православный крест и памятники от правительств Монголии и Якутии. На нашей площадке мы спроектировали несколько культурных участков, расположенных в ритмической последовательности, для установки новых памятников. Дальше вдоль захоронений, вдоль речки пойдет дорожка, которую надо будет благоустроить.

— Какие еще практические задачи вы решали при подготовке проекта?

— Требования к мемориалу был достаточно конкретными. Во-первых, здесь должны были проводиться гражданские панихиды. Во-вторых, хотелось бы здесь разместить музей ГУЛАГА с делами расстрелянных. В отличие от массовой и во многом анонимной гибели людей во время войны, на арестованных заводились дела, значительная часть которых до сих пор сохранилась в архивах и поддается постепенному рассекречиванию. Одних имен и фотографий, сохранившихся в архивах, хватило бы на четыре музея, на небольшой площади мемориала они не поместятся. В-третьих, нужна автостоянка. И, конечно, мы должны сохранить все уцелевшие исторические объекты, которые свидетельствуют об ушедшей эпохе.

Вместе с тем при проектировании мемориала нам хотелось уйти от всего этого ужаса, и родилась идея подобия венецианского кладбища: архитектура сложно-белого цвета — белые колонны, фризы, аттики, арки, конхи, — и темно-разноцветная отделка полов, орнаментальный геометрический рисунок. Предполагается, что здесь будут свечи, декоративная подсветка, клумбы непрерывного цветения — с начала марта до конца ноября. Такой мемориал, конечно, нужно поддерживать в порядке: даже при больших затратах на строительство памятник будет нуждаться в косметическом ремонте каждые 10–15 лет.

— Почему проект мемориала решен средствами одной архитектуры, без каких-либо художественных изображений?

— Мы предусмотрели отсутствие каких-либо визуальных образов, кроме абстрактной архитектуры, именно потому, что здесь захоронены представители разных конфессий, для каждой из которых есть свой набор разрешенных и запрещенных к изображению символов. Поэтому проект мемориала носит светский характер, хотя он и должен находиться на земле, принадлежащей Свято-Екатерининскому монастырю.

Православные же люди могут помянуть своих расстрелянных родственников в новом храме Новомучеников и исповедников Российских, который находится неподалеку от памятного места.

— Вам до этого приходилось соприкасаться с темой новомучеников?

— Да, меня вообще волнует тема православной святости — подвиги ранних христиан, отцов-пустынников и, в особой степени, новомучеников Российских. Они сохранили преданность Христу и Евангелию и показали делом готовность страдать за свою веру, переносить жесточайшие мучения, зная, что на этой земле их не ожидает более ничего. Их подвиг достоин всякого уважения и преклонения.

Мой старший сын был крещен в день памяти Новомучеников и исповедников Российских с именем одного из этих святых — митрополита Петра (Полянского). Мне вообще кажется, что хорошо крестить детей именами новомучеников, соединяя духовно новых членов Церкви с близкими нам по времени столпами веры.

Я хорошо понимаю, что на полигоне «Коммунарка», в отличие от Бутовского полигона, захоронены в основном не мученики за веру, а атеисты, партийные деятели. Но нам хотелось, чтобы проект отражал нашу гражданскую позицию, которая не разделяет погибших на «своих» и «чужих» по национальному или конфессиональному признакам. Возведение мемориала — долг нашего патриотизма.