Что было на месте тюмени в древние времена

Что было на месте тюмени в древние времена

Что за богатый край сия Сибирь,

что за мощный край.

Потребны еще века, но, когда она будет заселена,

она предназначена играть большую роль

в анналах мира.

Тюмень – административный центр Тюменской области.

Заложен воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным в июле 1586 года на месте древнего городища, столицы Тюменского ханства, находившейся рядом с татарским селением Чимги-Тура. В русских летописях XVI в. Тюменское ханство именовалось «Великой Тюменью». Тумэн (тюмян) на тюркских языках означает «низовье реки», «низменность». Этим же словом обозначалось и войсковое соединение в десять тысяч человек племени. Название было взято русскими в качестве имени нового, первого в Сибири города.

Город Тюмень был заложен как форпост освоения Сибири и Дальнего Востока. В XVI и XVII веках основное население – служилые люди. В 1-й трети XVII века часто подвергался набегам кочевников, что нашло отражение в «Повести о Таре и Тюмени» (1634). Через столетие после основания в Тюмени проживало около 2 тысяч человек. В октябре 1695 г. деревянный город сгорел, после этого стало развиваться каменное строительство. Из каменных сооружений того времени сохранился комплекс зданий Троицкого монастыря.

В начале XVIII века Тюмень была крупным транзитным пунктом торговли, через город проходили торговые пути из Китая и всей Сибири в центр России. Широкое развитие получили кузнечное, колокольное, мыловаренное производства. Тюмень славилась производством мебели и других изделий из дерева. В 1763 году здесь проживали 6593 человека, из которых 317 были ремесленниками. В этот период Тюмень получила известность выделкой кож. Их обрабатывали в маленьких мастерских, облепивших берег Туры. Кожу и изделия из неё везли на Ирбитскую ярмарку, поставляли в армию, продавали за границу.

Современник писал о Тюмени, что «такой разнообразной промышленности мы не увидим ни в каком другом районе Сибири». К началу ХХ в. число жителей города достигло 30 тысяч и превзошло численность населения губернского Тобольска. Тюмень была и крупным перевалочным пунктом для переселенцев и ссыльных; здесь находился приказ о ссыльных, регистрировавший и расселявший их по Сибири. В Тюмени насчитывалось 117 фабрик и заводов, в том числе три судостроительные верфи, две паровые мельницы, 70 кожевенных заведений и другие предприятия. Промышленный рост Тюмени отрезал жилую застройку от берегов Туры и предопределил линейный характер развития города в направлении западных окраин и на юго-восток – к железной дороге.

В 1930 году в Тюмени открыт первый вуз – агропедагогический институт. Появились первые автобусы. В 1936 году построена первая десятилетняя школа. Перед войной, в 1940 году, Тюмень выпускала буксирные пароходы, баржи, станки, мебель, пиломатериалы, меховые изделия, обувь и много другой продукции.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) в городе работало 22 эвакуированных предприятия. Фронту поставлялись бронекатера, миномёты, мотоциклы, электрооборудование для танков, снаряды, мины, полушубки, валенки и продовольствие. 20 тысяч тюменцев воевали на фронте.

14 августа 1944 года была образована Тюменская область с административным центром в Тюмени.

Открытие месторождений нефти и газа на территории области стало новой страницей в истории Тюмени.

В 1960–70-е годы среди тайги, болот и тундры началось их освоение. В 1966 году начато строительство железной дороги Тюмень – Тобольск – Cургут – Нижневартовск. В 1967 г. создано Тюменское управление гражданской авиации. Многие предприятия начали работать на нефтегазовый комплекс. Тюменские авиаторы доставляли геодезистов, топографов, геологов, буровиков, строителей разных специальностей и оборудование в самые труднодоступные точки. Речники осваивали новые водные пути на многочисленных реках Западной Сибири. Тюмень стала исходным и перевалочным пунктом по доставке грузов на Север. В это время в городе были построены новые специализированные предприятия, проектные институты, высшие учебные заведения. В 1970 году на улицах Тюмени появился первый троллейбус, в 1973 г. открыт университет.

Современная Тюмень – это крупный промышленный центр, город науки, культуры и спорта. За последние годы город значительно преобразился: возведены новые микрорайоны, построены автодороги, мосты, расширены улицы. В 2015 году родился 700-тысячный житель города.

Факты о современном городе:

В 1996 году установлены новые границы Тюмени, впервые принят Устав города.

В 2003, 2005 – 2008 гг. Тюмень занимала призовые места во Всероссийском конкурсе, проводимом Правительством РФ, «Самый благоустроенный город России» среди городов I категории.

В 2007 году – II место в номинации «Экономика и финансы муниципального образования» Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование», проводимом Министерством регионального развития Российской Федерации.

В 2008 году образован Восточный административный округ города Тюмени; в ноябре открыто новое здание ГАУК Тюменской области «Тюменский драматический театр» на площади 400-летия Тюмени; открыт ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр».

В 2010 году Тюмени присуждено III место в номинации «Лучшая местная администрация» среди городских округов – административных центров». Конкурс проводится Министерством регионального развития Российской Федерации.

В 2012 году Тюмень заняла VI место в рейтинге лучших городов для бизнеса в России (издание «Форбс»), V место в рейтинге лучших российских городов по соотношению цены и качества жизни (Петербургский институт территориального планирования).

В 2013 году – VII место в рейтинге лучших городов России по привлекательности для жизни и бизнеса (исследование журнала РБК).

В 2014 году – IX место в стране по показателю рождаемости (данные информационного портала «Градотека») и X место в рейтинге самых быстро растущих городов России (исследование журнала РБК).

2014 – 2015 гг. – I место в рейтинге городов с самым лучшим качеством жизни (исследование Финансового университета при Правительстве Российской Федерации).

2014 год – I место в ежегодном народном рейтинге мегаполисов России, объединяющем статистические показатели «Индекса городского развития» и результаты социологического опроса жителей (составлен изданием «Русский репортер»).

В 2015 – 2016 гг. Тюмень занимает лидирующие позиции в рейтингах по качеству строительства дорог и развитию городской инфраструктуры, составленным по итогам инспекции Общероссийского народного фронта, экспедиции телеканала «Россия24».

2016 год – Тюмень второй раз стала лауреатом премии Финансового университета при Правительстве РФ в области качества жизни в номинации «Лучший город России по качеству жизни населения».

2017 год – Тюмень второй раз подряд заняла первое место в народном рейтинге мегаполисов России (по данным федерального издания «Русский репортер»).

2017 год – Тюмень третий раз стала лауреатом премии Финансового университета при Правительстве РФ в области качества жизни в номинации «Лучший город России по качеству жизни населения» (с численностью более 500 тысяч человек).

Тайны мира и человека

История русской Тюмени

Летопись скупа (даем текст по Есиповской летописи): “В лето 7093-го приидоша с Руси воеводы Василей Сукин да Иван Мясной, с ними же многия руския люди. Поставиша ж град Тюмень, иже преже бысть град Чингий, и поставиша домы себе, воздвигоша же церкви в прибежище себе и прочим православным християном”.

Город назвали “Тюмень”, и летопись, как всегда, не поясняет этого выбора. Показательно, что в названии города первое время были колебания. Сейчас “Тюмень” для нас – женского рода, но поначалу оно понималось и как мужского рода — так бывает всегда, если слово заимствовано. Ясно, что казаки не придумали это слово, а спросили у местных, которых встретили возле города – “как ваш городок называется?” И люди ответили – “Тюмень”. Мы по-кабинетному называем предшественника Тюмени Чинги Турой, но сами люди, вероятно, называли его Тюменью. Это было название государства, образованного в 1220 году Тайбугой, и название государства постепенно перешло на основанный им же в том же году город. Это блестяще подтверждается словами из Предисловия к Окладной книге, где прямо сказано: “И они же доидоша до Тюменского городища и поставиша первой город в Сибири Тюмень”.

Сохранилось описание Тюмени, неизвестно какого времени, но, очевидно, ранее: в предисловии к Есиповской летописи по списку К. Приводим его целиком: “Город Тюмень стоит на реке ж Туре ж, вниз пловучи, на правой стороне. Под ним река Тюменька. Около того Тюменского города места пашенные и многие села и деревни государевых пашенных крестьян и деревни тюменских детей боярских и служилых и посадских людей. А служилые и ясачные люди около Тюменского города тотаровя, живут кочевьем, а грамота у них по Мааметову ж закону, хлеб пашут яровой, к тому питаются скотом и рыбою. А государев ясак дают соболи и бобры, и куницы, и лисицы, и белки. А рыба в реке Туре белая, та ж, что на Верхотурье и в Туренском остроге, а красная рыба, а осетр и стерледь всходит ис Тоболака. А город Тюмень стоит на высоком месте на красном, а с одну сторону пролегла степь в Калмыки и на Уфу. Из степи приходят калмыцкие люди с торгом. А с Тюмени ходу до Тобольска восемь или девять дней рекою Турою и Тоболом и Иртишом большими судами…”

С самого раннего времени мы видим, таким образом, Тюмень как мощный военный центр, к которому тянут как татары, платящие ясак (дань) русскому “хану”, и кормящие себя земледелием, так и купцы, причем летописец выделяет не бухарцев, а калмыков, что еще не нашло должной оценки в литературе.

Вероятно, с самого начала было запланировано, что Тюмени не быть столицей Сибири. Эта роль отводилась Тобольску. Официально Тобольск стал “столицей” в 1590 году, через 3 года после основания. Это и понятно: Тобольск располагался возле Сибира, татарской столицы. Но потом постепенно Тюмень стала “главнее” – у нее таки географическое положение, с точки зрения промышленной экономики, лучше.

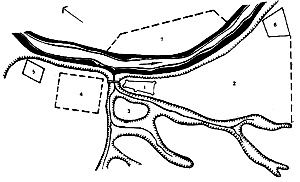

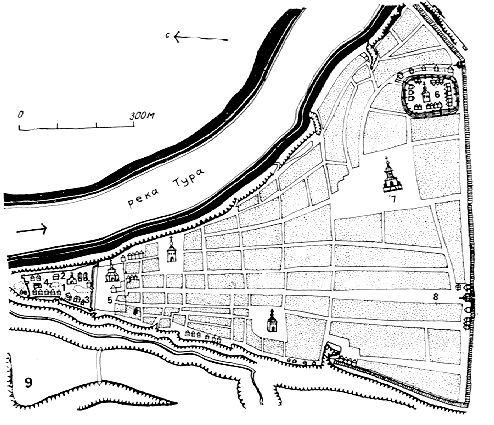

Дальнейший рассказ о городе мы не будем вести в хронологическом порядке, вместо этого озаботимся его исторической топографией. Как следует из исторического плана (его мы почерпнули с официального сайта города), в Тюмени выделяются следующие градостроительные блоки (далее обращайте внимание на цифры на плане): 3. Древняя Чинги Тура. 1. Русская крепость. 2. Посад русской крепости. 6. Ильинский женский монастырь. 4. Ямская слобода. 5. Троицкий монастырь. 7. Бухарская (слева) и Кожевенная слобода.

План-схема размещения «градостроительных блоков» в Тюмени

Древняя Чинги Тура

Как уже не раз говорилось, ни разу не копана. Находилась там, где ныне располагается район с говорящим названием Царево городище. Почему Царево – понятно, ведь “царем” русские называли ордынских ханов даже после того, как сами в лице Ивана Грозного обрели царя. Ныне в Царевом Городище нет ничего царского. Район со старой, деревянной застройкой 19 века, очень замусоренный, посреди оврагов. Ориентиром служит стадион “Геолог”, при строительстве которого в 1980-е годы уничтожили последние остатки культурного слоя Чинги Туры. Когда будете в Тюмени, и станете искать этот стадион, не попадитесь в ту же ловушку, что и я. В Тюмени два “Геолога” – вам нужен большой стадион на улице Коммуны, а не одноименный спорткомплекс совсем в другом районе.

Погуляйте – только днем – по этому странному району Тюмени, который и сейчас отличается своеобразным воздухом, особой физиономией. Посмотрите на карту города – даже сетка улиц располагается тут под другим углом, нежели вне этого треугольника. Ясно, что дома 19 века воспроизводят невольно градостроительную сетку дорусского периода.

Валы городища, в особенности тот, что отгораживал его с единственной, незащищенной природой стороны, примерно по линии нынешнего Товарного шоссе, видели еще в 18-м столетии, но теперь их нет и следа. В то же время встречающиеся в старой литературе утверждения, будто вал, видимый еще в 19-м столетии, от озера Лямина (ныне засыпанного; было оно у бывшей улицы Спасской – ныне Ленина) тянувшийся к Туре, являлся остатками татарского города, ошибочны: судя по расположению, речь шла о валах русского города.

Помимо валов, столица татарская, как верно подметили еще краеведы 19 века, защищена была “буераками”, или естественными оврагами. Каждый такой буерак в русское время (как и в татарское) имел свое название: Тюменка, Вишневый и Дедилов. Первое и последнее – наверняка названия, оставшиеся от татарского времени. В буераке Тюменке в старые времена стояла вода, видимо, это все-таки не просто овраг, а древний ров. Как раз между Тюменкой и Вишневым и находился город Чинги Тура.

Старые краеведы, вслед за местными жителями, считали также многочисленные курганы в окрестностях города (тогда: теперь они в черте Тюмени, в парке Горького) за остатки ханского времени. Люди говорили, что тут хоронили царей сибирских. Это, конечно, невозможно: в курганах татары не хоронили, для этого строили они мавзолеи, в Сибири чаще всего из дерева. В 20-м веке курганы раскопали, и они оказались относящимися к 8-7 вв до РХ, и не имеющими к Сибирскому ханству никакого отношения.

Русская крепость

Русские не стали ставить Тюмень точно на месте татарской Чинги Туры. Казакам не понравилось, как стояла Чинги Тура. Тюменка-река образовывала четкий полуостров, который самим Богом предназначался для крепостного строительства. Татары этим полуостровом не воспользовались. Казаки, конечно, выбрали это идеальное, тем более, пустое пространство (рисунки 7, 8, 9). При этом они, наверное, посмеялись над татарами, город которых стоял в глубине от Туры, среди каких-то оврагов и болот. Зря. Тура – коварная река, но, чтобы это понять, нужно пожить здесь несколько десятилетий.

Рисунок 7. Камень на месте закладки города. На заднем плане — Кресто воздвиженская церковь (слева) Троицкий монастырь (справа). Фото из книги А. Иваненко.

Рисунок 8. Та же местность, фото с реки Туры. Из брошюры «Тюмень…»

Рисунок 9. Та же местность в 1930-е года на картине тюменского художника М. Гардубея. Из книги А. Иваненко

Как Нева, время от времени Тура разливается. Наводнения бывают страшные. Дату первого наводнения мы не знаем. Но на редких фотографиях 19 века видим мы зеркало сплошной воды, на три километра разлившееся от русла реки. С тех пор вокруг города, так опрометчиво поставленного, стали делать дамбы. Но в 1979 году и дамба чуть было не разрушилась. 9,15 метров от спокойного уровня – это был самый высокий разлив за всю историю Тюмени. Кремля, построенного Сукиным и Мясным, уже нет в принципе – с тех пор Тура съела около 200 метров берега, а их город стоял на самой кромке.

Поразительный факт, который еще предстоит осмыслить: планировка русской крепости практически не имеет аналогов среди крепостного строительства этого времени. Тюмень напоминает “улитку”, “раковину рапана” (это хорошо видно на старинной гравюре, помещенной в верху этой страницы). Тюменка и Тура образуют две расходящихся “стенки раковины”, которые поперек перекрываются несколькими “ярусами” крепостных укреплений. Поразительно, но на всей Восточно-Европейской равнине и за все Средневековье было всего два случая, когда крепость поставили точно так же. Это – Золотаревское городище в Волжской Булгарии, которое оформилось к 13-му столетию, и татарская Кызыл Тура (см. рисунок 10). Что следует из этого факта? Только то, что перед нами – отголоски какой-то очень древней градостроительной традиции. Строители русской Тюмени, вероятно, происходили с Волги. Скорее всего, эти первые казаки и стрельцы были по национальности тюрками, потомками булгаров, и сохранили понятие о том, как строили крепости на их родине. Если мое объяснение покажется читателю неудовлетворительным, он может предложить лучшее.

Рисунок 10. Посад Тюмени в 17-м столетии. Старинный план.

Первая крепость, заложенная в июне 1586 года, была, наверное, примитивной. Настоящую, с башнями поставили в 1593-1595 годах. Стена прошла по современной улице Семакова, со стороны Туры город еще долго не имел стен. “Речная” стена появилась только в 1624 году: крепость оказалась замкнутой. В том месте, где была переправа через Туру из Бухарской слободы (о ней ниже), встали на берегу две башни – что-то вроде портового укрепления на манер константинопольского.

Со стороны посада, сразу за пределами крепостной стены, в 1620 году появился деревянный женский монастырь – Алексеевский (Ильинский; на месте нынешней гостиницы “Нефтяник”). В 1668 году, после большого пожара, крепость расширили, проведя новые стены по линии нынешней улицы Челюскинцев (впрочем, между Челюскинцев и Семакова – всего два квартала). Но и старую стену не разрушили. Центральную, Спасскую башню кремля перенесли целиком на новое место, видимо, разобрав по бревнам, а на месте ее выстроили другую, снабженную надвратной колокольней, которая хорошо видна на старых планах города. Знаменские проезжие ворота стояли на пересечении Челюскинцев с Володарского, о чем напоминает Знаменский храм на Володарского.

После расширения крепости Ильинский монастырь оказался в ее пределах, а так как он тоже был обнесен бревенчатой стеной, получилась своеобразная “цитадель”. Монастырь был упразднен после пожара 1695 года.

После пожара 1687 года власти не стали восстанавливать рубленый острог, посчитав, что он слишком дорог, вместо этого возвели более дешевый “городовой острог”. Я не большой специалист в фортификации, и не могу уловить разницы между этими двумя видами острожного строительства.

В 1699 году появился проект каменного Тюменского кремля, но так и не было воплощен в кирпиче. Деревянные же стены, как и в других русских городах, постепенно были разобраны в течение 18-го столетия.

В истории Тюменской крепости не так много случаев, когда фортификация пригодилась для отражения врага: кочевники в принципе не любили брать крепости. В 1603 году ногайцы хотели взять Тюмень, но даже до нее не дошли, ограничившись грабежом деревень, и тюменские казаки их преследовали. В 1607 году на Тюмень безуспешно напали “кучумовичи”, в следующем 1608 году — ногайцы. В 1609 году татары, остяки и вогулы также вынуждены были ограничиться грабежом предместий. В 1634 году, после того, как крепость в 1630 только подновили, под Тюмень приходили какие-то кочевники, которые лишь “шиблися о надолбы”, то есть “скреблись” о стены.

Удачнее для татар был 1635 год, когда они подержали Тюмень в осаде. Сама по себе осада не принесла русским вреда — ее скоро сняли. Казаки стали их преследовать, и тут русских ждали настоящие неприятности, потому что все преследователи попали в ловушку и были убиты.

Как уже говорилось, побродить по территории сердца старой крепости невозможно: она размыта Турой. Но найти хотя бы примерно ее место несложно: ориентиром будут служить старый краеведческий музей и обелиск Победы. Теперь там еще и памятник поставили Ермаку и его казакам. Какие-то элементы старины видны в здании Гостиного двора (1835 год), поскольку главный торг русской крепости находился, конечно, в самой крепости или совсем рядом с ней.

Фортификационные сооружения неотделимы от храмового строительства. Деревянная церковь Рождества Богородицы была поставлена уже в самый момент основания города. В 1600 и 1601 годах вместо той, тесной, возведены две новые, но также деревянные: опять Рождества Богородицы непосредственно в крепости, на месте старой, и Борисоглебская на посаде.

Другой важный храм, Благовещенский собор, стоял некогда на самом берегу Туры. Построен по указанию местных властей в кирпиче в 1700 году, в том месте, где река интенсивно подмывала город. Уже в 1765 году собор уже пришлось капитально ремонтировать. Его укрепляли еще много раз, а в 1932 году взорвали. Как говорят в Сибири, “выкрасить и выбросить”.

Под Благовещенским собором находится система подземных ходов, которые тянутся на многие сотни метров и толком не исследованы. У автора этих строк нет сомнений, что построены они отнюдь не русскими, а татарами, как и в Казани, где система “нор” также еще не изучена до конца. Татары были большими мастерами в этом деле.

Система подземных ходов, как пишет А. Иваненко, находится и под площадью Борцов Революции, также находится в пределах русской крепости. Тюменский краевед связывает их с церковью Михаила Архангела (возведена в дереве – в начале 17 века, в камне – в 1780-е гг, сейчас реставрируется), стоящей на углу улиц Ленина и Тургенева. Ходы идут якобы от этой церкви к Знаменскому собору (на улице Володарского). Говорят, что эти ходы использовали и царские жандармы, в частности, через них вывели к реке, к лодке, и вывезли из города ссыльного Льва Троцкого. Что использовали и даже ремонтировали – не сомневаюсь, но строили их все-таки татары, и связь их с культовыми сооружениями русского времени объясняется тем, что церкви ставились на месте порушенных мечетей старой Чинги Туры.

Посад

Посад Тюмени стал формироваться сразу после строительства крепости (рисунок 10). Это было море деревянных домов. Еще в 1960-е годы про Тюмень говорили, что она “столица деревень” (рисунки 11, 12). Город и сейчас не производит впечатления мощного мегаполиса. “Разливанное море дерева”, — писали тогдашние путеводители, пытаясь предупредить впечатление туриста и отчасти смягчить его. Моря сейчас нет, Остались лужицы, которые пытаются, и не без успеха, тщательно высушить. Жалко до слез. Сначала в Тюмени уничтожен культурный слой, видимо, бесповоротно, дорусского города, и вот через несколько лет мы не увидим уже и русской, старой Тюмени.

Рисунок 11. Дом Машарова. Жемчужина деревянной архитектуры конца 19-го века. Фото из буклета «Тюмень..

Рисунок 12. Особняк Иконниковых. 1804 год. Фото оттуда же

Чтобы походить по старому посаду, надо зайти за улицу Челюскинцев, и, держась улицы Ленина (Спасской) убедиться: уцелело от древней Тюмени очень немного.

На улице 25 Октября стоит самое старое гражданское здание Тюмени (номер дома то ли 10, то ли 6, мне самому так и не удалось до него дойти и сфотографировать). Это – простая “изба”, выстроенная в середине 18 в. На улице Ленина до сих пор стоит Спасская церковь, которая некогда давала всей улице название (рисунок 13). В камне она построена в 1794 году, скорее всего, у нее был и деревянный прототип. Церковь Михаила Архангела, о которой мельком говорилось выше, также была посадской. Интересно, что в 1911 году на Спасской улице сподобились наконец построить и мечеть, которая занимала вместе с медресе и гостиницей для паломников почти квартал (сегодня – дом 15). После революции минарет мечети разобрали, и теперь ее непросто выделить из гражданской застройки.

Рисунок 13. Улица Спасская (Ленина) и одноименная церковь. Фото из книги А. Иваненко.

Границей посада также служила крепостная стена, проходившая по улице Орджоникидзе. Ее поставили тогда, когда обносили стенами и другие посады – в 1640-1642 годах. Планировка улиц резко меняется за пределами этой давно несуществующей стены, и достаточно посмотреть на современную карту, чтобы понять границы старого посада.

Затюменка, Ямская слобода

Этот район заселили в 1605 году ямщики. Интересно рассказать, откуда взялись они в Тюмени (рисунок 14).

Рисунок 14. Вид на Затюменку из Троицкого монастыря. Наконец-то фото автора.

Понятно, что о ямщиках появился смысл говорить тогда, когда выстроена была наконец постоянная дорога в Европу. Несмотря на то, что страна была давно покорена и почти замирена, хорошей дороги в Россию не было. В 1595 году царь объявил конкурс на поиск дороги, и его выиграл некий посадский из Соли Камской, который и получил подряд на ее строительство. “Строительство” заключалось в том, чтобы сделать тропу пригодной для ямщиков. Через два года дорога была готова. Ее назвали Бабиновской, по фамилии этого посадского, и пользовались ею несколько сотен лет.

Ездили по ней сначала только татары. Ямское дело, как известно, было ордынским изобретением, и не случайно до 1601 года местные власти принуждали заниматься гоньбой местных татар. Те жаловались, что им это тягостно. Жалобы попали к царю. 28 января 1601 года, в том же году, как погиб Кучум, царь издал приказ об устройстве в Тюмени постоянной ямской станции с профессиональными ямщиками.

Привезли в город 50 ямщиков, русских, издалека, дали им пашни в Затюменке и позволили построить дома. Было около десятка ямщицких деревень, все с русскими названиями, ныне большинство их уже не существует. Но, как это часто бывает, домашнее хозяйство отвлекло их от профессии. Тогда стали опять понемногу понуждать татар возить почту и пассажиров – почему-то у татар это получалось лучше. Те стали опять роптать, и только в 1630 власти окончательно сформировали профессиональный, а не по национальному признаку, цех ямщиков. Некоторые из этих людей к 18-му столетию накопили достаточно денег (весь 17-й век борясь за повышение зарплаты), чтобы стать купцами, а иные даже так разбогатели, что занялись чистой наукой, как, например, выходцами из ямщиков написана Черепановская летопись в 18-м столетии. Поразительно, но в Западной Сибири профессия ямщика исчезла только в 1950-х годах.

На окраине Затюменья, практически уже за городом, находится улица Бабарынка (старое название – Барынка, по названию речки), расположенная уже практически за городом. Название упоминается еще в грамотах 17 века, когда царь решал спор между татарами и ямщиками, кому косить в этом месте. Как отмечает А. Иваненко, топонимически разгадать это слово нельзя никак, кроме разве с татарского “переправа”, и то не очень исправно. Вероятно, все-таки была тут в татарское время какая-то переправа, может быть, на другой берег Туры. Есть тут и речка одноименная.

Троицкий монастырь

Украшением и серьезной защитой Затюменки стал Преображенский (с 18 века – Троицкий) монастырь. Поразительно, но это – единственный в Тюменской области цельный сохранившийся монастырь. В нем только мне и удалось побывать не торопясь, походить, посмотреть, а кроме него, ничего толком в Тюмени я и не видел.

Монастырь основан в 1616 году. В 1708-1717 годах в камне возводится Троицкий собор (рисунок 15). Как и в прочих сооружениях Сибири этого времени, композиция храма восходит к древним собственно русским образцам, тогда как внешний декор решен в традициях украинского зодчества, что вместе производит непередаваемое впечатление. Облик собственно “украинских” куполов контрастирует с колокольней, которая напоминает скорее поволжские образцы “колонизационного” стиля, который выработался, когда народы Чувашии и Татарстана обращали в православие. В храме сохранились фрески, выполненные, вероятно, в 18 или в 19 веках, над которыми в свое время поиздевались коммунисты (рисунок 16). Сейчас эта роспись, поздняя по меркам Центральной России, но крайне выразительная и самобытная, понемногу реставрируется.

Рисунок 15. Троицкий собор одноименного монастыря.

Рисунок 16. Фреска из Троицкого собора.

Другая церковь на территории монастыря, Зосимы и Савватия, или Сорока мучеников, возведена в том же 1717 году. Она также напоминала украинские образцы. К сожалению, в советское время, когда в монастыре была станция по ассенизации отходов, церковь была полностью уничтожена.

Рисунок 18. Въездная башня в Троицкий монастырь.

Крестовоздвиженская церковь находится поодаль монастыря, на самом краю Затюменки, ближе всего к старой Чинги Туре. Возведена в 1790 году (рисунок 19).

Рисунок 19. Кресто воздвиженская церковь. Фото из книги А. Иваненко.

Бухарская и Кожевенная слободы

Находятся за Турой. В 1640-1642 годах также через постройку стен включены были в систему крепости. А вот откуда появились, и что значили для города, его культуры и экономики – это интереснейшие вопросы (рисунок 20).

Рисунок 20. Улица Набережная в Бухарской слободе. Фото из книги А. Иваненко.

Быть торговым мостом между Востоком и Западом – эту миссию Западной Сибири мы видим еще в те времена, когда Ишимское ханство служило передаточным звеном между аскизами на Алтае и в Булгарии. Татарские города при Тайбуге, Ибаке, Кучуме и любом другом правителе кишели купцами из Китая, особенно – Средней Азии, и мусульманскими торговцами с Волги. Русские сюда не проникали. В свое время, как мы видели, бухарские купцы помогли утвердиться здесь Тайбуге. Мы не можем даже предположить, насколько велико было значение купцов в политической жизни ханства, за недостатком источников. При появлении Ермака, конечно, купцы ушли.

Рядом с Бухарской торговой слободой встала Кожевенная, и это соседство легко объяснимо. Выделка кож была исконным татарским ремеслом. Еще князь Владимир креститель увидел булгарских воинов в превосходных сапогах, и до сих пор в современном арабском хорошая кожа называется “булгари”. В Москве отлично прослеживается концентрация кожевенного промысла к ордынской слободе. То же и в Тюмени. Мастера, обслуживавшие татарскую знать, понемногу приходили к русским. Строительство вокруг и этих тоже “инородческих” слобод крепостной стены стало показателем доверия к татарам. Это, впрочем, объяснимо: бухарцы и татары стали понемногу принимать крещение. В 17-м столетии (точно неизвестно, когда) на улице Береговой, аккурат между Бухарской и Кожевенной слободами, появляется деревянная церковь, которая в 1789 году одевается в камень и принимает имя Вознесенской (или Георгиевской – обилие имен у одной церкви почему-то характерно для Тюмени). Сегодня она практически разрушена.

Кожевенная слобода уже в 18-м столетии стала настоящим проклятием Туры. Кожевенное производство загрязняет воду, так что задолго до настоящей промышленной революции Тура стала вонючей канавой. А. Иваненко пишет, что, когда копали котлован под цех химико-фармацевтического завода, нашли слой древесной коры, которую использовали для дубления кож, в 1,5 метра толщиной.

Но, несмотря на крещение, ислам с карты не сотрешь. Дальше за Бухарской слободой находится район Янаул, или Новые юрты (Новая деревня, на карте она еще называется Парфеновская). Это, собственно, старая татарская деревня, основанная неизвестно когда, из тех, которые упоминаются возле Тюмени уже первыми русскими летописями. Сегодня поселок украшает минарет мечети, но она сосем новая (1989).

Заключение

Я был еще ребенком, когда мельком прочитанная строчка в учебнике истории поразила меня самим своим фактом: в Сибири было независимое ханство, там, в глуши!

Понять геополитическое значение ханства российская историческая наука пока не смогла. Автору представляется, что сама история давала будущей евразийской империи несколько альтернатив, несколько десятков “цветов”, которые, если вспомнить Мао Цзэдуна, должны расцветать вместе. Нам как бы говорили – а можно и так жить, и так отношения с миром строить… Нам все было не указ. Вот так появилась в итоге советская и постсоветская Западная Сибирь: нефть, газ и … и все.