Что было основной целью схоластики средних веков

Что такое схоластика

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. «Философия — служанка богословия», — эту знаменитую фразу приписывают сразу нескольким выдающимся мыслителям Средневековья.

Монах-бенедиктинец Петр Дамиани, философ и богослов Фома Аквинский, католический историк Цезарь Бароний — все они в разное время так или иначе формулировали похожие утверждения.

*Франсиско де Сурбаран, «Апофеоз Святого Фомы Аквинского», 1631 г.

Из науки, познающей и пытающейся объяснить окружающий мир, философия на целых 10 веков превратилась во вспомогательную дисциплину, призванную трактовать Святое Писание так, как этого требовала церковь.

И именно в этот период (Средние века) сформировалась схоластика.

Схоластика — это сплав философии и богословия, целая эпоха в развитии философских учений, совпадающая с огромным периодом в истории человечества, который мы называем Средними веками.

Начало Средневековья совпало с падением Римской империи в V веке. Это слом эпох, кризис, который определил развитие Европы на много веков вперед. Культура, образование, философия и религия — все круто меняется. На смену языческому многобожию Древнего мира приходит новая религия — христианство.

Если в начале своего пути христианство подвергалось гонениям, то теперь ситуация в корне меняется: уже язычество становится «вне закона», а молодая религия набирает обороты и становится все более агрессивной.

Среди общего упадка христианские монастыри становятся центрами развития культуры и образования.

Здесь же зарождается новое направление философии, призванное «переводить» сложные и непонятные обывателям тексты Святого Писания на доступный язык, трактовать Слово Божие в интересах активно формирующегося института церкви.

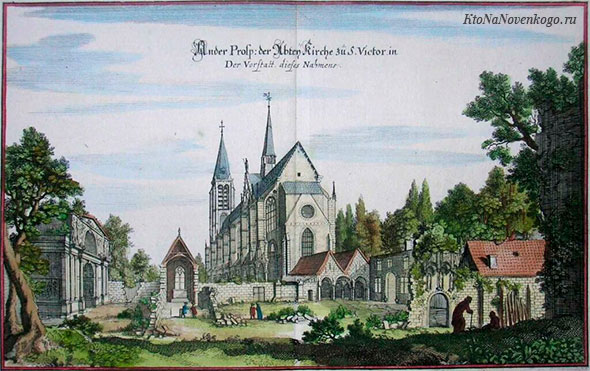

*Монастырь Сен-Виктор близ Парижа стал центром схоластики в XII веке

Новую философию называют схоластикой. Это направление, опираясь на лучшие достижения древнегреческих мыслителей (в основном на логику Аристотеля и учение Платона), повернуло философию в христианское русло.

В развитии схоластики можно выделить четыре периода:

Первые университеты — центры схоластического учения

Этимология слова схоластика отсылает нас к истокам этого явления. В переводе с древнегреческого σχολαστικός — это «школьный или ученый».

Изначально схоластикой называли школьные предметы в монастырских школах, а схоластами — учителей.

В конце концов сложилась система образования, где для освоения схоластической науки нужно было пройти несколько ступеней.

В XI–XII веках в Болонье и Париже появились первые университеты, и при активной поддержке католической церкви к XV веку в Европе сформировалась сеть университетов.

*Болонский университет основан в 1088 году

Церкви нужны были ученые, способные трактовать Священное Писание, но чтобы пресечь невежество и самодеятельность, к истолкованию и изучению Библии допускались только студенты, прошедшие все ступени обучения.

Суть средневековой схоластики

Основная задача схоластики в философии — это найти рациональные доказательства существования Бога и логически обосновать христианские догматы, сформулированные «отцами церкви».

Схоласты считали, что Бога можно и нужно постигать через логику и философские рассуждения.

Что нужно для хорошего схоластического диспута?

«Отцами церкви» называют группу церковных деятелей, стоящих у истоков христианства. Именно они составили канонический список Священных книг, сформулировали общепризнанные догматы веры, разработали структуру Церкви и правила богослужения. Их учение — патристика — предшествовало схоластике.

Особо почитаются три Великих Святителя:

*Три Великих Святителя

Если патриции — это Отцы церкви, то схоласты — это Учителя церкви.

В схоластике Святое писание и труды патрициев воспринимались как аксиома, не требующая доказательств. Религия принимается верой безо всяких условий.

Но натуральную философию и логику Аристотеля средневековые мыслители тоже не могли скинуть со счетов, поэтому труды древних греков стали методом изучения религии.

Схоласты хотели привести к гармонии веру и разум.

Удивительно, но схожая проблема у церкви возникла в XIX веке, когда научные открытия снова нужно было как-то увязывать с религией.

«Проклятый» вопрос схоластов

Главный спор схоластов развернулся вокруг универсалий. Универсалии — это общие понятия, абстрактные объекты, вбирающие в себя множество конкретных предметов.

Например, универсалия «растение» — это и ромашка в поле, и репа в огороде, и баобаб в африканской саванне. Универсалия «человек» складывается из конкретных Маши, Саши, Фомы и т.д.

Про реальное существование универсалий первым задумался Платон. Универсалия, по его мнению, существует в некоем высшем мире, а ромашки и баобабы — всего лишь ее порождения в нашем подлунном мире. Схоласты, вслед за Платоном признавшие реальность существования универсалий, стали называться реалистами.

Средневековый реализм опирается на утверждение, что универсалии создал Бог при сотворении мира, они предшествуют единичным материальным вещам.

Иными словами, Бог создал идею растения, а уж потом эта идея получила материальное воплощение в форме репы и баобаба.

К лагерю реалистов относятся Иоанн Скот Эриугена, Фома Аквинский, Ансельм Кентерберийский.

*Материальное воплощение универсалии «растение» — баобаб в Африканской саванне

Оппонентами реалистов стали номиналисты, не признающие реального существования универсалий в каком-то идеальном мире. Номинализм получил название от латинского nomen — имя.

Бог сразу создавал репу и баобабы во всем их многообразии, а люди, познавая мир вокруг, по ходу жизни придумывали этим вещам названия. Номиналисты (Беренгар Турский, Уильям Оккам) считали, что универсалии — это имена вещей.

Из номинализма вышло любопытное учение, основанное Пьером Абеляром, — концептуализм (от лат. conceptus — понятие). Сами по себе универсалии не существуют реально, но в человеческом разуме они получают реальное воплощение в виде концептов, которые обобщают частные свойства вещей. Католическая церковь не оценила оригинальные идеи Абеляра и объявила их ересью.

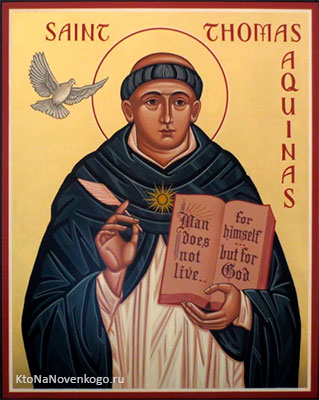

Фома Аквинский

В разговоре о том, что такое схоластика, невозможно обойтись без упоминания крупнейшего философа Средневековья Фомы Аквинского. Его учение томизм до сих пор является официальной философией католицизма.

Наследие Фомы Аквинского — более 60 трудов, в которых он выстраивает логическую систему христианской схоластики. Мыслитель разводит философию и теологию, определяя каждой из них свою роль.

Философия познает «истины разума», а теология — «истины откровения». При этом философия делает возможным познание веры.

Хоть вера и разум, теология и философия принципиально разные категории, но вместе они создают гармоническое единство, т.к. их объединяет общая цель — постижение Бога.

*Фома Аквинский, причислен к лику святых за свои философские труды

Бог у Фомы Аквинского — это и первопричина всего сущего, и конечная цель.

А вопрос универсалий он трактует с позиции их трех уровней:

Почему схоластика стала ругательным словом

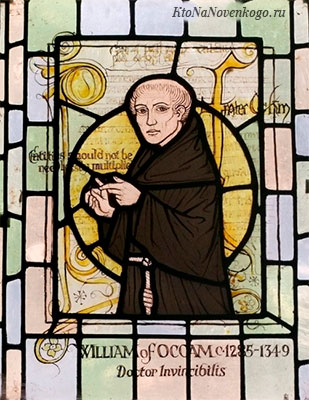

Кризис и закат схоластики связывают с именем монаха-францисканца и преподавателя Оксфорда Уильяма Оккама, который придерживался идей номинализма, не признавал реальность универсалий и продвигал мысль, что обосновывать логикой существование Бога — величайшая глупость.

В Бога надо просто верить. Философия не должна больше быть служанкой религии, ее предназначение заниматься природой.

Оккам критиковал своих предшественников-схоластов за излишнее «мудрствование», нагромождение бесконечных выводов и поисков первопричин там, где достаточно простого анализа реальных предметов.

«Не следует множить сущности без необходимости», — принцип, известный далеко за пределами философии под кодовым названием «бритва Оккама».

Суть принципа в том, чтобы отбросить все лишнее и избыточное. Как правило, простого объяснения явления вполне достаточно, а лежащее на поверхности решение оказывается самым верным.

С одной стороны, схоластика «сделала» культуру и науку Средневековья. Диспуты и споры по важнейшим философским вопросам вывели Аристотелевскую логику на недосягаемые высоты. Искусство поиска и формулировки доказательств, ведения споров было отточено до совершенства.

Но есть и другая сторона медали. Схоласты часто затевали споры ради споров, вели бессмысленные многословные дискуссии из-за проблем, не стоящих и выеденного яйца. За это критиковал схоластику Оккам, за это над ней стали потешаться мыслители Ренессанса и последующих эпох.

Со времен Возрождения до наших дней термин «схоластика» приобрел негативный, ругательный характер.

Схоластика ассоциируется, в первую очередь, со словоблудием, заумью, казуистикой. Так называют тяжеловесные теории, не имеющие ничего общего с реальным опытом, оторванные от жизни.

Схоластика сыграла огромную роль в становлении средневекового мировоззрения, но вместе с потерей позиций церкви в период Реформации и Возрождения пришло время новой философии.

Автор статьи: Елена Румянцева

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Елена, спасибо за интересную статью! Дальнейших творческих успехов.

Вот не люблю я подобные «сплавы». Они только усложняют понимание чистого учения. Зачем смешивать философию с богословием, спрашивается? Нельзя уходить от простоты во Христе. Иначе христианство наполняется мудростью «земной, душевной, бесовской» (Иакова 3:15).

По правде говоря, мало что понимаю в схоластике, хотя философией немного интересуюсь, а схоластика — одно из ее ответвлений, если я не ошибаюсь.

Схоластика в философии: понятие, основные идеи, представители

В Средние Века развитие европейской философии было тесно связано с христианством. Именно в эту эпоху происходила разработка и закрепление религиозного понимания всей сути окружающего мира, совместно с ликвидацией любого инакомыслия. К одному из крупнейших направлений философии, связанных с христианским мировоззрением, причисляют схоластику, о которой мы поговорим чуть ниже.

Что такое схоластика?

Схоластика (от лат. «scholia» т.е. «школа») — это одно из религиозно-философских направлений, для которого было характерно абсолютное подчинение богословию, а также слияние христианских догм с рациональным мышлением.

Основными вопросами, решаемыми схоластикой на начальном этапе ее существования стали вопросы формализации религии и систематизации христианства, поскольку в те времена философская наука считалась инструментом познания Бога. В целом, к основным задачам средневековой философии относили возможность логического осмысления религии, приведение к общей системе работ религиозных мыслителей, доступное и понятное разъяснение сути веры.

Основу решения указанных задач мыслители Средних Веков видели в рациональном соотношении между религией и сознанием. По их мнению, сознание, при его верном использовании, помогало человеку не только приблизиться к Богу, но даже объединиться с ним. Основной вывод сторонников схоластики гласил — разум и религия не способны находится в конфликте друг с другом, а, наоборот, должны взаимно дополняться.

Суть окружающего мира, по мнению схоластов, может познаваться исключительно посредством разума, но сам процесс познания требует точного использования некоторых терминов и определений, а также выделения различий в представляемых теориях. Следовательно, к достижению гармонии можно прийти при помощи логики, соединенной с практическим опытом человека.

При этом, у средневековых схоластов не было единой точки зрения по целому перечню вопросов, например, по вопросу о взаимодействии между отдельными предметами и общими понятиями. Итогом этих различий во взглядах мыслителей стало появление отдельных течений внутри схоластики, ими стали реализм и номинализм.

Два ключевых направления схоластики

Суть разделения схоластики на два течения происходит из спора Платона с Аристотелем, а предмет их спора касается соотношения вещи и идеи вещи. В Средневековье указанный вопрос приобрел новый ракурс, связанный с богословием и касающийся соотношения божественной воли и божественного разума (точнее, вопроса того, что из них первично, а что вторично).

Практический опыт говорит о том, что первой в сознании человека появляется мысль, которая затем, с помощью волевых действий воплощается в некий новый предмет, значит, идеи всегда предшествуют вещам, а разум — воле. Но в Библии нет упоминаний, прямо указывающих на изначальную задумку о создании Богом мира, там лишь раскрывается процесс его создания, а рассказ о каждом очередном дне творения завершает фраза: «И увидел Бог, что это хорошо». По этой причине у средневековых европейских мыслителей создавалось впечатление о бессознательном творении Богом всего сущего с последующим осознанием им факта творения.

Рассмотрим каждое из направлений более подробно.

Реализм

Реалисты полагали, что идея возникает в реальности еще до создания вещи, подобно мысли в божественном сознании. Божественное сознание они называли первичным в сравнении с божественной волей. Все последователи этого течения делились на крайних (последователей учения Платона об идеях) и умеренных (поддерживавших воззрения и взгляды Аристотеля). Для наглядного понимания разницы между ними назовем ярких представителей обоих ответвлений:

Номинализм

Представители номинализма относили общие понятия исключительно к именам предметов, полагая, что они не способны предшествовать предметам. Также они признавали приоритет и первичность над разумом воли Бога, поскольку только после сотворения определенной вещи ее существование осознается и Богом, и людьми.

К представителям последовательного номинализма относится Иоанн Росцелин, утверждавший, что не существует мудрости вне мудрости души, а общие понятия представляют собой исключительно звуки, к примеру, речевые.

Представители умеренного номинализма, известные еще под именем концептуалистов, тоже не признавали реальности общего в предметах, но считали общими мысли и названия, занимающие ключевое место в познавательной деятельности.

Наиболее заметным философом-концептуалистом был Пьер Абеляр, ярый противник Гильома из Шампо, заявлявший, что суть любого общего понятия скрыта непосредственно в вещи, а потому абсурдным является утверждение о реальности исключительно понятия «человечность», а не о реальности конкретных людей. Помимо этого, Абеляр спорил и с И. Росцелином, называя неверным его утверждение о реальности только единичного, поскольку каждому общему понятию соответствует существующая в реальности единичная вещь, а потому и само общее кроется в единичных предметах.

Философия Фомы Аквинского

Жившего в 13 столетии Ф. Аквинского называют крупнейшим философом-схоластом, работавшим в век наивысшего расцвета данного направления. Он является автором томизма – учения, которое по сей день остается основой официальной доктрины католической церкви. К главным сочинениям Аквинского относят «Сумму теологии», ставшую его основополагающей работой в области схоластического богословия.

В своих теологических работах Аквинский соединил воззрения Платона и Аристотеля, называя все окружающее нас единством сущности (эссенцией) и существования (экзистенцией). Божественная сущность идентична существованию, но у всех других вещей и предметов сущность в той либо иной мере не совпадает с существованием. Все единичное представляется случайным, его обуславливает нечто иное, а Бог, наоборот, абсолютен.

В дальнейшем философ развил воззрения Аристотеля, предложив рассматривать Бога в качестве чистой формы, а окружающую реальность — в качестве единства между формой и материей. Оставаясь умеренным реалистом, он высказал суждение о тройственности существования общих понятий. По его мнению, эти понятия существуют как:

Подобно большинству европейских религиозных мыслителей, Ф. Аквинский признавал приоритет веры над знанием, но как схоласт он придавал немалое значение разуму в процессе познания истины. Основным отличием Аквинского от ранних схоластов называют разделение им христианских догм на сферы познания, чего не встречалось у более ранних представителей этого направления. Таким образом, он делит богословие и науку по объектам познания: представители науки объясняют суть объективного мира, а богословы занимаются трактовкой того, что не поддается объяснению посредством естественного человеческого мышления.

Аквинский отрицал саму возможность существованию противоречий между наукой и теологией, поскольку ставил христианскую истину выше разума, а источником истины называл Бога. По этой причине он определял философию как дисциплину, призванную служить богословию, дабы рационально выражать религиозные идеи и опровергать любые ложные аргументы, высказанные против религии.

История развития схоластики

Периоды развития схоластики почти совпадают с периодизаций Средневековья, подразделяясь на три следующих части:

Заключение

Из всего перечисленного выше можно сделать несколько выводов в пользу схоластики:

Схоластика

Может ли школьная метода стать универсальным способом познания?

Как всеобщее невежество стало причиной развития науки? Чему учили в средневековых школах? Почему в Византии было очень мало университетов? И куда заводит усердие в логике? Рассказывает Виктор Петрович Лега.

После Августина в философии наступают так называемые «темные века»: на протяжении почти 500 лет на Западе нет ни одного более или менее интересного философа, кроме, пожалуй, Северина Боэция (ок. 480 – 524) и Иоанна Скота Эриугены (815–877). Боэция называют одним из последних римлян, а Иоанна Скота Эриугену, хотя он и жил в IХ веке, часто относят уже к предтечам схоластики.

Этот период – время переселения народов, время разрушения западной части Римской империи, время становления Римской Католической церкви в современном ее виде. И время упадка философии, хотя богословие, конечно, развивалось: были интересные мыслители, интересные западные богословы. Философская мысль пробудилась в начале II тысячелетия. И она получила всем хорошо известное название – схоластика.

Но прежде, чем говорить о схоластике как явлении, рассмотрим, что значит само это слово.

Школа латыни

Слово «схоластика» происходит от латинского «schola» – «школа», и первоначально им обозначалась система школьного образования, принятая в странах Западной Европы в то время.

Почему вдруг в Западной Европе возникает такая необходимость в школах? Это не только и не столько интерес к образованию, это, прежде всего, насущная церковная задача. Дело в том, что с конца I тысячелетия Западная Европа говорит уже на совсем других языках – латынь стала языком мертвым. Страны Западной Европы, которая членится на государства, близкие к современным, населяют новые народы, говорящие на почти современных языках: французском, немецком, итальянском, английском – конечно, в древнем их варианте. Латынь никто не знает. Но Церковь консервативна, и для нее латынь остается единственным языком, на котором можно и нужно проводить богослужение. Ведь на латинском языке писали великие отцы западной Церкви: блаженный Августин, святитель Лев Великий, святитель Григорий Великий (Двоеслов), святитель Амвросий Медиоланский… На латынь переведена Библия, освященная церковным авторитетом, – так называемая Vulgata, перевод святого Иеронима Стридонского.

Система школ возникла как решение важной для Церкви проблемы – подготовки грамотных священников

Латынь никто уже не знает, но священник должен знать латынь, причем знать великолепно, знать как свой родной язык, – чтобы читать и понимать Библию; чтобы читать и понимать богословские труды, например, сложнейшие сочинения блаженного Августина; чтобы вести богослужение и понимать его. И потому возникает необходимость в массовой подготовке священников, которые хорошо знают латинский язык. Это очень важная задача.

В Византии ситуация совсем другая: там все говорят на греческом языке – а на нем говорили и апостолы, на нем написано Евангелие, на нем писали отцы Церкви. И богослужение ведется на родном языке, оно всем понятно. А если кто-то хочет читать Священное Писание, труды отцов Церкви, то достаточно выучить буквы, что можно сделать и самостоятельно, не идя для этого в школу. Поэтому уровень общей грамотности в Византии намного выше, чем в Западной Европе.

В Византии тоже возникают школы, тоже появляются образованные люди, но высшее образование распространяется не так широко, как на Западе. Почему? По той причине, что на Западе фактически на поток ставится подготовка интеллектуалов, то есть людей, которые будут заниматься только интеллектуальным трудом. Ведь выучить латынь, чтобы на этом языке говорить как на родном, – это дело не одного-двух лет, а гораздо более длительного времени – десятилетий.

Многие выдающиеся умы, замечательные богословы Запада, например Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, продумывали, какой должна быть система образования. Но закрепилась система, предложенная Алкуином в IX веке. Она отличалась простотой, убедительностью, и она фактически действует до сегодняшнего дня.

Дорога из семи троп

В этой системе образование начиналось, конечно же, с изучения латыни и Священного Писания. На этом первом этапе давалось самое общее образование, необходимое для будущего священника. Наиболее толковые могли перейти на следующую ступень, где, по предложению Алкуина, изучались так называемые «семь свободных искусств», которые было принято делить на тривиум и квадривиум – дословно переводя, «трехпутье» и «четырехпутье».

В квадривиум входили точные науки: арифметика, геометрия, астрономия и музыка, понимаемая как гармония. А в тривиум – гуманитарные науки: грамматика, риторика и диалектика – или логика. Но диалектика несколько шире, чем логика: это искусство аргументации, искусство мышления – это самая философская дисциплина. И поэтому из всех «семи свободных искусств» диалектика получает наибольшее значение. По сути своей, это философия. Хотя с античной философией ее сравнить нельзя.

С античной философией в Европе практически не были знакомы, хорошо знали только логику Аристотеля

А проблема западного образования была в том, что с античной философией в Европе знакомы были крайне плохо: греческий язык никто не знал. Греческая литература, философия, наука – это Византия. В Византии изучают Платона, Аристотеля, Гиппократа, Птолемея… Уровень образованности и науки в Византии такой, что позволяет достойно продолжать традиции Древней Греции. На Западе же из греческой мысли знают только то, что или пересказал Цицерон, или объяснил Августин, или немножко перевел Боэций. А Боэций до своей трагической смерти – несправедливой казни (он был обвинен как участник дворцового заговора) – успел перевести только логические работы Аристотеля. И по этим логическим работам Аристотеля и судили обо всей философии Древней Греции. Поэтому философия сводилась к логике, к искусству аргументации.

Это, действительно, главное – умение мыслить.

Впоследствии ступень «семи свободных искусств» стала первым, начальным факультетом будущих университетов, который стал называться «факультетом семи свободных искусств» или попросту – философским факультетом – именно из-за превосходства диалектики среди «семи свободных искусств».

«Вершина знаний, мысли цвет»

Во-первых, несмотря на языковую разрозненность, интеллектуалы разных народов говорят на одном языке – на латыни. Они понимают друг друга, неважно, итальянец ты или англичанин. Во-вторых, в университетах работают профессионалы – те, кто действительно способен к интеллектуальному труду, кто готов посвятить этому свою жизнь. Этот факт очень важен для понимания того, почему наука впоследствии – в XVII веке – возникнет именно в Западной Европе. Не в Византии, не в славянских странах, где общий уровень образования, подчеркиваю, выше. Но там нет касты – «интеллектуальной элиты» – и нет той обширной сети университетов, которая необходима для возникновения науки. А о том, что наука не противоречит православным канонам, свидетельствует простой факт: возникнув на Западе, наука тут же распространится и на восточноевропейские страны.

Университеты строятся по единому образцу. Три факультета: медицинский, юридический и теологический.

На медицинском занимаются не только собственно медициной, врачеванием, но и познанием материального мира. Согласимся с этим: самое важное все-таки здоровье. Кстати, Галилей окончил медицинский факультет, хотя врачом он не был.

На юридическом факультете изучают все то, что относится к общественному устройству. Согласимся и с этим: главное, чтобы был мир и порядок в обществе, поэтому право необходимо.

Кто хорошо мыслит? – Тот, кто хорошо разделяет и определяет

И вершина – это, безусловно, познание Бога. Этим занимаются на теологическом факультете. Но на теологический факультет поступают те, кто только что хорошо изучил «семь свободных искусств», в числе которых диалектика. Они умеют хорошо мыслить, определять, разделять. Как говорили в те времена, «кто хорошо мыслит, тот хорошо излагает». А кто хорошо мыслит? – Тот, кто хорошо разделяет. Уметь разделить – четко дать определение какого-то понятия, отличить его от другого понятия, показать между ними связь – вот главная задача. И она преследует вполне конкретную образовательную цель, потому что преподавать на теологическом факультете богословие нужно уметь – с этим тоже согласимся. Ведь если ты неподготовленному студенту дашь почитать блаженного Августина или святителя Василия Великого, то студент вряд ли что-нибудь поймет: ему нужно прежде всё разложить по полочкам – «вот учение о Троице, это учение о Христе, это учение о Церкви, это учение о спасении внутри Церкви», то есть должна быть четкая система, для которой и используется та самая диалектика.

Ловушка логичности

Итак, теперь самое время перейти к иному, ставшему основным смыслу слова «схоластика», который часто выражается простой фразой: «философия есть служанка богословия». Да, философия выполняет именно эту роль – пока только на уровне преподавания. Она должна помочь обучать студентов – будущих священников, богословов, чтобы они четко уяснили истины христианской веры. Кстати, великолепный образец схоластической мысли дал великий восточный православный богослов преподобный Иоанн Дамаскин: его «Точное изложение православной веры» – пример изумительной схоластики в самом хорошем смысле этого слова. Опираясь на аристотелевскую философию и логику, предварительно написав «Философские главы», где он дает свое понимание Аристотеля и показывает, как нужно определять и доказывать, преподобный Иоанн Дамаскин четко и точно излагает православную веру – по главам, по параграфам. Так что образец уже был. По образцу «Точного изложения православной веры» был написан первый учебник богословия – «Сентенции» Петра Ломбардского. Так что схоластика возникает именно как стремление изложить истины христианского богословия четко, логично, доказательно. И я лично не вижу в этом ничего плохого, даже наоборот: это замечательное школьное нововведение.

Но впоследствии, через два-три века, привыкнув к такому способу изложения, многие западные богословы будут считать, что другого богословия и быть не может: богословие должно быть четким, логичным, доказательным. И это станет главным отличием схоластики от патристики, где мысль – живая, часто достигающая таких высот, что не изложишь ее в логических силлогизмах.

И потому, начиная уже с XIV века, многие западные христиане будут раздражены схоластикой – они будут мечтать вновь вернуться к патристике, к живой христианской мысли.

Время схоластики, четкого ее понимания как философского, логического изложения истин богословия – это XI–XIV века. Возникнув из простых школьных нужд, схоластика подомнет под себя всё – как говорят: «убьет живое» – в христианской мысли. И закончится тем, что начнется Возрождение, а это, прежде всего, возрождение святоотеческой мысли – не античности, а, повторюсь, именно святоотеческой мысли, раннего христианства, не искаженного схоластикой. А кто ранние отцы Церкви на Западе? Это Августин, прежде всего, а он платоник. И поэтому через Августина будет возрожден интерес к Платону, столь противоположному уже наскучившему Аристотелю с его логическими схемами.

Так когда же родилась наука?

Имена многих схоластов хорошо известны: Фома Аквинский (1225–1274), Бонавентура (1218–1274), Альберт Великий (1206–1280), Роджер Бэкон (1214–1292), Иоанн Дунс Скот (1265–1308), Уильям Оккам (1285–1347). Многие замечательные схоласты конца XIII – начала XIV века будут развивать не только богословскую, но и предвосхищать современную научную мысль. Потому что – и об этом пишут многие историки науки – наука возникла вообще-то не сразу в XVII веке, а зарождается раньше – в XIII веке. И благодатную почву для ее развития как раз и создаст система университетов и методика подготовки интеллектуальных кадров. Уже в XIII веке эта система достигнет своего совершенного статуса, и в университетских стенах будет познаваться не только истина о Боге, но и иные истины.

Начиная с XIII века появляются интересные мыслители, менее известные, чем перечисленные выше, но они внесут огромный вклад в познание материального мира: Раймунд Луллий (1232–1315), Николай Орем (1320–1382), Жан Буридан (1295–1358), Рихард из Медиавиллы (1249–1308)… Меня возмущает, когда говорят, что в средние века не занимались наукой, что Церковь якобы запрещала занятия наукой и преследовала ученых. Многие современные научные идеи возникают именно в это время. Впервые идея механического мышления, которую мы сейчас называем кибернетикой, возникла у Раймунда Луллия; идею координат, которые мы называем декартовыми координатами, сначала изложил Николай Орем, он же предложил идею вращения Земли вокруг своей оси; о необходимости занятия физикой для благоустройства нашего мира писал Роджер Бэкон, понятие импетуса, близкое к современному понятию импульса, для объяснения движения вводит Жан Буридан, а Рихард из Медиавиллы впервые высказал мысль о расширяющейся вселенной… Так что уже тогда, в XIII–XIV веках, возникает не только среда для развития науки – возникают и научные проблемы, потихоньку мыслители подбираются и к научному методу. Поэтому и Галилей, и Декарт, создатели современной науки, – в какой-то степени наследники средневековой западноевропейской учености.