Что было основой национального единства в ссср

День народного единства

4 ноября – памятная дата отечественной истории. В этот день 406 лет назад, 24 октября 1612 года (по старому стилю), русское ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского после штурма Китай-города вынудило польских интервентов, запершихся в Московском кремле, сдаться.

Поворотная точка в истории

Больше десяти лет не утихали войны и конфликты внутри страны при участии иностранных захватчиков и при постоянных татарских набегах на русские земли. Только собравшееся в Нижнем Новгороде знаменитое Второе народное ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского смогло положить конец польской интервенции. Это был действительно поворотный момент в отечественной истории. Ополчение носило всенародный характер, в его состав входили представители всех сословий, существовавших тогда в России. В честь победы и освобождения Москвы был заложен храм Казанской иконы Божией Матери.

Первый день народного единства

После освобождения Москвы был созван Земский собор для избрания нового царя. В нем принимали участие и крестьяне, и дворяне, и представители всех возможных сословий. Съехались представители всех городов России. Многие историки характеризуют Земский собор 1613 года как поистине всенародное и примиряющее всех жителей страны событие. 7 февраля 1613 года (по старому стилю) царем был избран Михаил Федорович Романов, основавший новую царскую династию России. Его указом день 22 октября (4 ноября по новому стилю) стал праздником иконы Казанской Божией Матери и отмечался как день избавления России и Москвы от поляков в 1612 году вплоть до Октябрьской революции.

Мы едины!

В советский период по объективным причинам празднование дня 4 ноября прекратилось. В 2005 году по инициативе Государственной Думы ФС РФ прошли праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. Такое название получил возрожденный праздник, призванный напомнить гражданам России о великих подвигах их предков. 4 ноября 2005 года в Нижнем Новгороде был открыт памятник Минину и Пожарскому, точно повторяющий памятник на Красной площади Москвы, открытый в 1818 году. Мимо этого памятника 7 ноября 1941 года проходили воины Красной армии, защищавшие Москву. Примером Минина и Пожарского вдохновлялись советские солдаты, шедшие на защиту столицы.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отмечает: «Я думаю, что с каждым годом День народного единства становится все более важным, значимым праздником для россиян. Почему это происходит? Во-первых, все больше людей проникаются у нас сознанием того, что государственность, государственная власть, сильное государство, государство, которое заботится о своих гражданах, чрезвычайно необходимо. Смута, которая была у нас в начале XVII века, фактически разрушила все основы государства и государственности, кинула страну на край пропасти. На повестке дня стояло даже не просто выживание государства, а выживание народа. Народные силы, народное единство, национальное единство позволили тогда избежать катастрофы и привести страну в конце концов в русло развития».

Память о том, как весь народ России смог объединиться, чтобы спасти Родину, отстоять свою свободу и независимость, должна существовать. 4 ноября мы отмечаем веру в то, что мы остаемся единым народом, который сможет преодолеть любые трудности и, объединившись, пройти любые испытания!

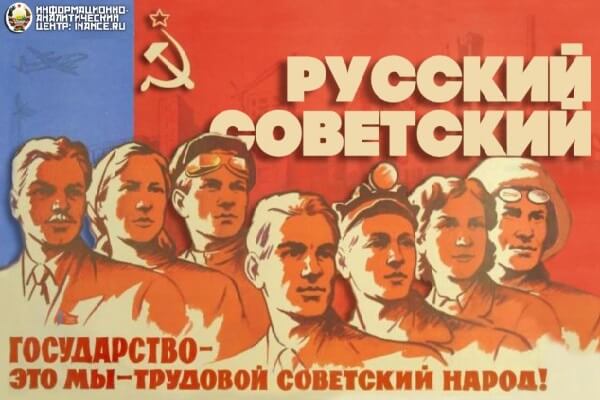

Единство народов СССР в годы Великой Отечественной войны

Важными отличительными чертами Советского Союза являлись единство и дружба всех народов, проживавших на его территории. С особой силой дружба народов проявлялась в годы Великой Отечественной войны. Готовясь к нападению на СССР, главари фашистской Германии рассчитывали на распад Советского многонационального государства. Вопреки их ожиданиям, с первых дней войны люди разных наций и народностей сплотились в борьбе с фашизмом.

В рядах Красной Армии сражались представители всех народов Советского Союза. Во время войны в нашей стране были сформированы и отправлены на фронт десятки национальных дивизий и бригад из РСФСР, Закавказья, Казахстана, Средней Азии и Прибалтики. Братское боевое содружество народов СССР проявилось с первых дней войны. Например, среди защитников Брестской крепости были представители более 30 национальностей: русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, чеченцы, евреи.

В битве за Москву бессмертный подвиг совершили 28 бойцов 316 стрелковой дивизии генерала И.В. Панфилова, которая была сформирована летом 1941 года в Казахстане.

В дни Сталинградской битвы знаменитый » Дом Павлова» защищала группа гвардейцев, среди которых были представители многих народов СССР.

Одним из важных источников победы СССР в Великой Отечественной Войне являлся патриотизм советского народа. Люди воспитывались в духе верности социалистической Родине, готовности отстоять ее свободу и независимость. В рядах Красной Армии патриотическим воспитанием занимались военные комиссары и политработники. С первых дней войны патриотизм советского народа проявился в массовом героизме и самоотверженности воинов на фронте, в создании отрядов народного ополчения, партизанском движении на оккупированной территории.

Яркими примерами патриотизма являются подвиги, совершенные Зоей Космодемьянской, Николаем Гастелло, Александром Матросовым, комсомольцами «Молодой гвардии». Эти люди отдали жизни за свою родину, за свое Отечество. Именно поэтому войну назвали Великой Отечественной.

В суровые годы войны наиболее ярко проявились мужество, героизм, патриотизм, способность к самопожертвованию советских людей, единство всех народов в борьбе с общим врагом. Все это явилось источником победы Советского Союза над фашистской Германией.

Советский народ в СССР – что это такое? Единство наций?

Добрый день, дорогие домоседы. Что такое советский народ? Национальное и националистическое, национальное и общечеловеческое – взаимосвязь этих понятий, поиски путей сочетания национальных и интернациональных интересов воспринимаются ныне едва ли не как самые актуальные проблемы повседневной жизни.

Между тем совсем недавно некоторые из обществоведов придерживались упрощенных представлений о характере национальных отношений при Советском Союзе. Согласно этим представлениям, строительство социализма, породив новую социальную и интернациональную общность — советский народ, чуть ли не автоматически сняло всякие национальные проблемы.

Где-где, а уж в этой сфере — сплошная гармония. И если в том или ином регионе в эту «идиллию» диссонансом врывались разного рода коллизии, националистические или шовинистические проявления, то это пытались объяснить либо случайными отклонениями под воздействием отравленной западной идеологии, либо проклятыми пережитками прошлого.

Что такое советский народ

Как же правильно толковать завоевание социалистического строительства — образование советского народа? Сегодня в печати появляются утверждения, будто советский народ — это вымысел застойных лет. С другой стороны, кое-кому эта общность представляется зародышем единой, советской нации.

Социальная однотипность наций — бесспорный результат развития.

Каждая советская нация, народность включала в свой состав более или менее развитые в количественном и качественном отношении отряды рабочего класса, крестьянства, интеллигенции. Все они были заняты в едином народнохозяйственном комплексе страны.

Было бы неверно, исходя из некоторых формальных аналогий (общность территории, экономической и культурной жизни), отождествлять советский народ с какой-то новой нацией или «супернацией».

Все нации и народности продолжали свое развитие. Но не сами по себе, а как часть сложившегося и продолжающегося консолидироваться советского народа вплоть до развала СССР.

Развитие общесоветского сознания никогда не характеризовало все слои советского общества. Кое-кому оно представлялось противоречащим национальным чувствам; между тем вполне естественно, что граждане той страны, считая себя русскими, украинцами, казахами, латышами, армянами, якутами в то же время вполне естественно говорили: «Я советский человек!».

В условиях интернационализации всей советской жизни укрепились общие черты в духовном облике, образе жизни народов СССР, которые находились в единстве с национальными особенностями.

Социально-политическое единство

Советский народ — это социально-политическое, а не этническое единство. Каков смысл употребления понятия «советский народ»?

В плане идейно-политическом категория «советский народ» как бы расширяет горизонты социалистического строительства. Каждый гражданин многонациональной страны приучается думать не только о своей нации, а об интересах всех социалистических наций и народностей. И, значит, подходить к любому вопросу не с позиций узконациональных, а с позиций общегосударственных.

Осознание своей сопричастности к труду и помыслам всего советского народа, умение мыслить общегосударственными категориями и пресекать любое проявление ведомственности или местничества — вот в чем идейный заряд этого понятия.

Теоретический вопрос

Теперь о теоретической стороне вопроса. До выдвижения положения, о советском народе как новой исторической общности в теоретической литературе, пожалуй, имелся заметный пробел.

Было не ясно, каким образом от этапа расцвета социалистических наций и, стало быть, поддержки и укрепления национальных культур, национальных традиций строй перейдет, в конечном счете, ко все более интенсивному процессу интернационализации общественной жизни. Который, разумеется, в далекой перспективе должен был означать и стирание национальных различий.

Диалектика перехода от расцвета социалистических наций в конечном счете к стиранию национальных различий и образованию интернационального сообщества, не знающего национальных перегородок, «механизм» этого перехода мало разработан в литературе.

Теперь можно более определенно сказать об общем направлении этого процесса. Еще до того, как развернется интенсивный процесс стирания национальных различий, который завершается отмиранием государства, человечеству, видимо, суждено пройти через широкие социальные и интернациональные общности.

Богатство общего, интернационального состоит в том, что оно синтезирует в себе своеобразие особенного, национального. Следовательно, свободное выявление прогрессивных традиций, национальных чувств — не препятствие, а, наоборот, одно из условий все более полнокровной и интенсивной жизни народов. Неверна попытка представить национальный фактор в виде некоего рудимента, помехи на пути общественного развития.

Или социально-классовые, или национальные — к такому метафизическому выводу вели подобные рассуждения. Об интернационализации нередко говорилось как об унификации всего и вся. В результате чего этот многогранный плодотворный процесс изображался безжизненной абстракцией.

При таком подходе, если речь шла о развитии русского языка как языка межнационального общения, то упускались из виду процессы развития национальных языков, и наоборот. Говоря об общенациональной, общесоветской гордости, забывали о национальной гордости народов страны.

Интернациональное единство

Была цель — интернациональное единство, но не голое, безжизненное, а полнокровное и динамичное единство в многообразии, которое опиралось бы на постоянно крепнущий добровольный союз народов.

В нем нет и не может быть наций передовых и отсталых, привилегированных и ущемленных в своих правах. Социализм исходил из равноценности народов и необходимости создания для каждого необходимых условий для всестороннего развития, самовыражения и самоутверждения. И вместе с тем для равноправного сотрудничества, взаимного обмена духовными ценностями и таким путем укрепления братского единства наций и народностей.

Нации и народности с их языками, культурами, разнообразными характерами и традициями, духовными ценностями и интересами были реальной формой социального бытия.

Вместе с тем шел объективный процесс интернационализации общественной жизни. Советский народ сталкивался с ростом национального самосознания. Бурный рост национальных чувств и рост интернационализации общественной жизни — очевидное противоречие.

Но вместе с тем — реальная социалистическая действительность, потому что социально-экономический прогресс всех наций вызвал одновременно и укрепление национальных чувств.

Важно было добиваться правильного, адекватного отношения к национальным чувствам и вместе с уважением к ним вовлекать в орбиту сближения наций, в орбиту укрепления интернационализма, чтобы не позволить национальному сознанию развиваться односторонне.

С другой стороны, недопустимо было оставлять без внимания те сорняки, которые засоряли эту живую поросль. Об этом говорят и события вокруг Нагорного Карабаха, которые остаются раной в сердце братских народов до сих пор — армян и азербайджанцев. Сложные процессы в республиках Прибалтики.

Со всей силой проявилась опасность стихийного, неуправляемого развития событий в сфере национальных отношений, которая становилась все более взрывоопасной, обнаружилась несостоятельность прежнего «лозунгового интернационализма» части местных руководителей, их неумения занять принципиальную позицию.

Советский народ в цифрах

Данные на 1979 год по национальностям:

В СССР более 60 миллионов человек, то есть свыше 20 % всех жителей страны, составляли лица, не относящиеся к местным национальностям союзных и автономных республик. В ряде республик удельный вес этих групп населения приближался к 50 %, а в Казахстане — превышал удельный вес народа, давшего название республике.

Взаимодействие общегосударственных и национальных интересов развивались сложно, а порою и противоречиво. Это касалось, например, языковых процессов.

Национально-русское двуязычие было главным направлением языкового развития в Советской стране. Для 93,1 % советских людей родным являлся язык их национальности. Неуклонно росло и число лиц, знающих русский язык: 82 % советских людей заявили о свободном знании русского языка. Это означает, что около 40 % нерусского населения страны русским языком не владело.

Кое-где наблюдалось снижение числа знающих и изучающих национальный язык. Естественно, что это беспокоило интеллигенцию, писателей. В последние месяцы существования СССР в ряде республик язык нации, давшей им название, был объявлен государственным. То есть обязательным в сфере делопроизводства, образования и т. д.

Жизнь показывает, что такие ситуации в республиках возникают, как правило, тогда, когда к их социально-экономическим проблемам:

добавляются, проблемы межнациональных отношений:

Что такое советский народ мы объяснили. Послушайте старые мелодии, звучавшие в телепередачах СССР.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:

Развитие формы государственного единства. Распад СССР

Многие аспекты «перестройки» благоприятствовали росту национального самосознания и выявлению недостатков в межнациональных отношениях и национально-государственном строительстве. Ошибок обнаружилось немало. Этого следовало ожидать, ибо ложной оказалась исходная официальная установка, предрекавшая быстрое сближение и слияние наций и народностей в одну общность. Нерешенные проблемы имели место в сфере культуры и размещении производительных сил. Ими в определенной мере отмечено демографическое и экономическое развитие общества.

Партийное и государственное руководство на новые реалии в сфере межэтнических отношений реагировало запоздало и неадекватно. Оно еще находилось в плену старого убеждения, что национальный вопрос в СССР в принципе решен, поэтому перемены в настроениях народов страны особого беспокойства у него не вызвали.

Впервые на общепартийном уровне вопрос о национальных отношениях стал предметом внимания на Х1Х Всесоюзной конференции КПСС. На ней было принято решение о значительном расширении прав союзных республик и автономных образований, о свободном развитии и равноправном использовании гражданами родного языка, об усилении акцента на культурную самобытность наций и народностей.

Этого оказалось явно недостаточно. В союзных республиках и многих автономных образованиях уже возникли национальные движения. Большинство из них ставило сепаратистские цели. Националисты смогли повести за собой значительные массы, и в некоторых республиках в результате выборов пришли и к власти. Союзные республики стали проявлять признаки недовольства друг другом, полагая, что через союзный бюджет одни республики эксплуатируют другие. Возникла реальная угроза распада СССР.

Союзные республики можно разделить на три группы. Одни принципиально не желали оставаться в СССР (например, республики Прибалтики), другие не исключали возможность оставаться членами Союза ССР при условии его обновления (например, Украина, Россия), третьи желали сохранения СССР (союзные республики Средней Азии).

Весной 1990 г. объявили о своем выходе (немедленном или постепенном) из состава федерации Литва, Латвия, Эстония. Россия, Молдавия и Украина приняли декларации о государственном суверенитете. В октябре 1990 г. на выборах в парламент Грузии большинство мест в нем завоевали представители националистического движения «Круглый стол». Центры реальной власти стали перемещаться в республики. Пример России в этом отношении достаточно показателен.

12 июня 1990 г. первый Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете. Она утвердила примат республиканского законодательства над общесоюзным, исключительное право народа России на владение, пользование и распоряжение национальным богатством, полномочное представительство РСФСР в зарубежных странах и других союзных республиках, участие республики в осуществлении полномочий, переданных ею Союзу ССР. Настоящая декларация рассматривалась как основа для заключения нового союзного договора, соединяющего республики в рамках СССР. Она значительно усиливала самостоятельность России. Через 10 дней Съезд принял постановление «О разграничении функций управления организациями на территории РСФСР (основы нового Союзного договора)», конкретизирующее многие положения упомянутой декларации. Правительство России подчинялось только представительным органам РСФСР. Количество общесоюзных министерств, осуществляющих функции непосредственного управления на территории России, резко сокращалось. МВД России подчинялось только Совету Министров РСФСР и с МВД СССР лишь взаимодействовало. Учреждались государственный и внешнеторговый банки РСФСР.

Верховный Совет РСФСР 31 октября 1990 г. принял важный закон об обеспечении экономической основы суверенитета России, установивший, что все природные ресурсы, художественные и культурные ценности на территории РСФСР являются национальным богатством народов РСФСР. Хозяйственные возможности Союза ССР вследствие этого сильно уменьшались.

В обстановке начавшегося распада СССР федеральная власть решила ввести этот процесс в определенные рамки и с помощью уступок остановить его. В апреле 1990 г. был принят Верховным Советом СССР специальный закон, имевший своим предметом регулирование отношений, связанных с принятием решения о выходе субъекта федерации из состава Союза. Закон установил такой порядок разрешения проблемы, который делал отделение союзной республики от федерации весьма затруднительным. Решение обязательно принималось на референдуме, при этом за отделение должно высказаться 2/3 населения республики.

Верховный Совет СССР 26 апреля 1990 г. принял закон о разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации, который делал уступки последним, заметно расширяя их полномочия. Союзная власть объявила этот закон основой для обновления договорных отношений. Однако в обстановке «парада суверенитетов» упомянутое предложение было не в состоянии удовлетворить амбиции многих союзных республик. К тому же они усомнились в искренности намерений центра, так как в этом законе субъектами СССР наряду с союзными республиками назывались также автономные республики, что противоречило действующему конституционному законодательству.

С начала лета 1990 г. союзное руководство в целях обновления СССР приступило к разработке нового союзного договора. Он предусматривал существование Союза Советских Суверенных Республик, который напоминал децентрализованную федерацию или даже конфедерацию, с незначительной компетенцией союзных органов власти. Однако в конце 1990 г. и в начале 1991 г. в позиции центрального руководства произошел определенный откат по многим направлениям. Под давлением различных сил, и прежде всего, партийно-государственной элиты, акцент делался на более жесткий курс, на использование силовых методов. В изменившейся ситуации для федеральных властей этот документ на время потерял актуальность, однако обновление Союза ССР для многих союзных республик по-прежнему оставалось животрепещущей проблемой. Второй Съезд народных депутатов РСФСР в декабре 1990 г. напомнил всем решимость России быть членом обновленного СССР и участвовать в разработке проекта нового союзного договора. В марте 1991 г. на референдуме населения страны огромным перевесом голосов высказалось в поддержку сохранения Союза ССР.

Самым мощным дестабилизирующим федерацию фактором стала конфронтационная ситуация, возникшая между союзным и российским руководством с лета 1990 г. и длившаяся до конца существования Советского Союза. Российская Федерация вела себя намного «свободнее», чем это допускало союзное законодательство. Поэтому возникло ненормальное состояние «войны законов», означавшее появление многочисленных противоречий между союзным и республиканским законодательством и подводящее к хаосу всю правовую систему.

Реализация политической установки на создание правового государства только этим отодвигалась на неопределенное время. Российская Федерация отказывалась от перечисления налогов в союзный бюджет и переводила многие предприятия из союзного подчинения в собственное ведение. Она использовала другие средства давления на общесоюзный центр. Союзные республики установили практику заключения между собой договоров, минуя федеральную власть.

Весной 1991 г. трудящиеся, недовольные падением жизненного уровня и повышением цен, решились на организацию забастовок под экономическими и политическими лозунгами. Срывались надежды М. С. Горбачева на реализацию своего экономического курса. Он возобновил новоогаревский процесс в обмен на обещание лидеров союзных республик способствовать прекращению забастовок. В июле 1991 г. достигнутое соглашение союзными республиками («договор 1 + 9») было парафировано, но шесть республик (Литва, Латвия, Эстония, Азербайджан, Армения и Молдова) отказались его подписывать, а Украина отложила это действие на более позднее время. Торжественное подписание договора было назначена 20 августа 1991 г.

Однако в союзном руководстве не было единства относительно целесообразности данной акции. Многие полагали, что результатом подписания договора станет ликвидация Советского Союза. 19 августа 1991 г. произошел путч, начатый частью федеральных структур. Было объявлено чрезвычайное положение и создан Государственный Комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в состав которого вошли руководители силовых ведомств. Вице-президент СССР Г. И. Янаев объявил о том, что взял на себя функции Президента СССР в связи с его болезнью. Главной мишенью ГКЧП было политическое руководство Российской Федерации, которое призвало не подчиняться действиям ГКЧП. Путч провалился, а его главные действующие лица арестованы. Позиции российского руководства сильно окрепли, что встревожило лидеров союзных республик. В конце августа- в сентябре 1991 г. Российская Федерация и другие союзные республики провозгласили свою независимость.

Россия стала в полной мере самостоятельным государством.

Можно по-разному относиться к прекращению существования СССР. Однако нельзя согласиться с утверждением о неотвратимости распада федерации, о признании ее империей. Отношения между союзными республиками строились на началах равноправия, дружбы и взаимопомощи.

Ликвидация СССР поднимает проблему выявления причин этого события. Если обобщить высказанные в литературе мнения, то объективные факторы распада Союза ССР можно разделить на этнические, социально-экономические и политические.

Затем к этническим причинам присоединились социально-экономические факторы. Рыночные реформы в РСФСР и ряде других республик продвигались быстрее, чем на союзном уровне. Антисоциалистические силы сделали ставку в деле капитализации страны на руководство союзных республик и этим способствовали развалу СССР.

Наконец, в процессе разложения федерации следует назвать политические причины. Они следующие:

n сепаратистская позиция части национальных элит;

n ослабление федеральной власти;

n борьба за власть между отдельными группами и лицами, которые в своих действиях использовали национальный момент;

n буржуазное перерождение части руководства КПСС;

Однако кроме факторов объективного характера действовали в том же направлении несколько сильных причин субъективного свойства. М. С. Горбачев не принял должных мер по пресечению национальных междуусобиц. Особенно показательные в этом отношении события 1988 г. в Сумгаите, на которые реакция союзной власти была очень вялой. Это был благоприятный сигнал для сепаратистов иных регионов, после которого СССР был обречен.

Другая причина субъективного характера заключалась в борьбе на почве личных интересов между Б. Н. Ельциным и М. С. Горбачевым, расшатывавшей устои Советского Союза[88].

В связи с общей тенденцией децентрализации началось постепенное расширение прав регионов. Автономные и административно-территориальные образования переводились на региональный хозрасчет и самофинансирование. К концу изучаемого периода в автономиях РСФСР усилилась тяга к самостоятельности (процесс «суверенизации»). Председатель Верховного Совета РСФСР, а затем Президент РСФСР Б. И. Ельцин обещал АССР признать за ними столько государственного суверенитета, сколько они смогут «переварить». Третий (внеочередной) съезд народных депутатов РСФСР принял постановление об основных началах национально-государственного устройства РСФСР, которым объявил политическую установку на обновление Российской Федерации на основе заключения федеративного договора. В мае 1991 г. изменением Конституции РСФСР автономная республика получила новый статус «республика в составе РСФСР». Летом 1991 г. автономные области (за исключением одной) были преобразованы в «республики в составе РСФСР». За этим последовали принятие конституций новых «республик в составе РСФСР», проведение выборов в образуемые в них верховные советы. Набирал силу процесс подготовки федеративного договора.

Идеи «суверенизации» нашли поддержку в ряде краев и областей. Последние единодушно выступили за свое уравнение в правах с республиками в составе РСФСР.

Декларировалась организация местного самоуправления.В 1990 г. Верховный Совет СССР принял закон об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР, а в 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял закон о местном самоуправлении.

§4. Развитие права

Политика перестройки не могла обойтись без осуществления правовойреформы. Она начала осуществляться в 1989 г., в основном за счет активизации законодательной деятельности. При этом ее приведение отмечено противоречивым характером, что соответствовало внутренним конфликтам, свойственным политике данного периода.

Право в своем развитии отставало от темпов движения общественной жизни. Многие новые хозяйственные и социальные вопросы оказались не урегулированными правом. С другой стороны, ряд устаревших правовых норм не был формально отменен, хотя практически не действовал. Возникшая с 1989 г. «война законов» вызвала явления правового нигилизма. Принцип законности к концу перестройки был поколеблен.

Гражданское право. Перестройка не предвещала революционного поворота в развитии имущественных отношений. Ее начало выглядело достаточно традиционным. В 1985 г. в связи с антиалкогольной кампанией был установлен затруднительный порядок приобретения вино-водочных товаров. В 1986 г. проведена неуместная кампания борьбы с нетрудовыми доходами, вызвавшая ограничения правоспособности владельцев приусадебных участков. Обе эти акции объективно способствовали сокращению гражданского оборота. В целях повышения качества товаров в 1987 г. была введена государственная приемка выпущенной продукции.

Однако вскоре в политике перестройки был сделан очень сильный акцент на такие ее элементы, как «активизация человеческого фактора», развитие «материального интереса» работника в результатах труда. Данный шаг означал отход государства от прежней административно-командной системы руководства народным хозяйством к его регулированию на основе экономических методов, через интерес производителя. Следствием этого явилось расширение гражданской правоспособности физических и юридических лиц и усиление гражданского оборота. В ноябре 1986 г. был принят закон, разрешивший индивидуальную трудовую деятельность. Создавались благоприятные условия для расширения деятельности кооперативных организаций. Наметившиеся перемены были в 1988 г. закреплены законом о кооперации в СССР. В 1990 г. в этот закон внесены значительные изменения. Кооперативы могли заниматься любыми видами деятельности, если не существовало специальных законодательных запрещений. На 1 января 1990 г. в СССР существовало около 200 тыс. кооперативов в сфере производства и услуг. Только в одной Москве их было 15 тыс. В 1987 г. получил большое развитие договор аренды объектов социалистической собственности на основе семейного, бригадного или коллективного подряда.

Начался переход от материально-технического снабжения по лимитам и фондам к оптовой торговле средствами производства. Предприятия переходили к планированию своей деятельности в соответствии со своими экономическими интересами. Но они обязывались к выполнению государственных заказов, за пределами которых они были полностью самостоятельны, в том числе и в выборе партнеров.

На предприятии вводилось самоуправление трудового коллектива. Последний формировал совет, выбирал на конкурсной основе директора предприятия. Совет предприятия решал наиболее важные вопросы, в том числе и такой на тот момент актуальный вопрос как выбор модели хозрасчета. В целях создания условий для широкого внедрения второй модели хозрасчета («коллективного подряда») в 1989 г. были утверждены общесоюзные основы законодательства об аренде.

В конце 1989 г. была выработана политическая установка о переходе к регулируемому рынку, вызвавшая настоящую революцию в имущественных отношениях. Необходимо было создание многих экономико-юридических институтов, без которых функционирование рынка просто невозможно. Прежде всего нужны перемены в отношениях собственности. В этой связи необходимо прежде всего отметить те знаменательные изменения, которые внесены в Конституцию СССР 14 марта 1990 г. Теперь «экономическая система СССР развивается на основе собственности советских граждан, коллективной и государственной собственности.

Государство создает условия, необходимые для развития разнообразных форм собственности и обеспечивает равную их защиту» (ст. 10 Конституции СССР). В собственности гражданина «может находиться любое имущество потребительского и производственного назначения», кроме тех видов имущества, приобретение которых гражданам в собственность не допускается (ст. 11).

Коллективной собственностью объявлялась «собственность арендных предприятий, коллективных предприятий, кооперативов, акционерных обществ, хозяйственных организаций и других объединений. Коллективная собственность создается путем преобразования предусмотренными законом способами государственной собственности и добровольного объединения имущества граждан и организаций» (ст. 12). Таким образом, частная собственность на орудия и средства производства была легализирована на конституционном уровне. До этого изменения Основного Закона СССР был принят уже 6 марта 1990 г. закон о собственности в СССР, который предвосхитил создание на территории СССР собственности иностранных государств, международных организаций, иностранных юридических лиц и граждан. В июне 1990 г. был утвержден закон о предприятиях в СССР, который регламентировал образование предприятий различных форм собственности. При этом одним из оснований учреждения предприятия являлось решение трудового коллектива. Такое предприятие имело право распоряжения закрепленным имуществом, выпуска и реализации ценных бумаг.

На основе различных структур госснаба СССР в стране были учреждены первые биржи. В дальнейшем они образовывались и на иных основаниях. На базе торгов организовывались коммерческие структуры оптового характера.

Основным каналом прироста негосударственного сектора в экономике явилось обращение государственного имущества в собственность коллективных предприятий, акционерных обществ, кооперативов. В этом отношении особое значение приобрели коллективные предприятия и акционерные общества. Закон о собственности в СССР от 6 марта 1990 г. определил, что собственность коллективного предприятия возникала в случае перехода имущества государственного предприятия в собственность трудового коллектива (ст. 12). Трудовой коллектив мог принять решение о преобразовании государственного предприятия в акционерное общество путем выпуска акций на всю стоимость имущества. Этим было положено начало приватизации крупных предприятий.

Инициатива проведения приватизации принадлежала широкому кругу субъектов, в том числе различным государственным органам и трудовым коллективам предприятий. Она осуществлялась путем их купли-продажи по конкурсу или на аукционе. Акции членам трудового коллектива продавались со значительной скидкой.

Наряду с этой формой приватизации, которая доступна лицам, работающим на предприятии, были положены правовые основания для «народной» приватизации. 3 июля 1991 г. принят закон об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР, определявший, что каждый гражданин РСФСР обладает именным приватизационным счетом (книжкой). Последний свидетельствовал о праве его владельца на долю в безвозмездно распределяемой государственной и муниципальной собственности, а также о его праве на использование приватизационного вклада. Сумма ежегодно перечисляется на приватизационную книжку гражданина.

Получила законодательное закрепление приватизация жильцами государственных квартир. Сначала этот процесс протекал по общесоюзному праву, затем 4 июля 1991 г. был утвержден закон РСФСР о приватизации жилищного фонда. Приватизация жилья осуществлялась на безвозмездной основе. Быстро росло строительство частных домов в городах и иных населенных пунктах, а также дачное строительство.

Помимо названных выше элементов рыночной инфраструктуры вводились и многие другие: коммерческое кредитование, ценные бумаги (например, акции), векселя, ломбарды, разнообразные виды негосударственных хозяйственных организаций (товарищества, акционерные общества, концерны, холдинги и т. д.). Были приняты меры законодательного характера, направленные на развитие конкуренции и ограничение монополистической деятельности на товарных рынках.

Произошла либерализация внешнеэкономической деятельности. Монополия государства на внешнюю торговлю была практически отменена. Через таможенную границу СССР могли перемещаться любые товары, ввоз и вывоз которых из СССР не был запрещен или ограничен. Данные новеллы нашли закрепление в таможенном кодексе СССР и в законе о таможенном тарифе, принятых 6 ноября 1991 г. Активизации внешнеэкономических связей способствовала также конвертация национальной валюты в иностранные валюты по курсу, складывающемуся на основе текущего соотношения спроса и предложения. Такой порядок был определен в марте 1991 г. законом СССР о валютном регулировании.

Была несколько усилена гражданско-правовая защита личности в случае причинения ей ущерба. В апреле 1991 г. изменением ГК РСФСР была установлена возможность материальной компенсации за причинение морального вреда.

Широкое распространение к концу 80-х годов садово-огороднических товариществ и строительства индивидуальных жилых домов, появление крестьянских хозяйств поставили много вопросов в аграрных отношениях, ответы на которые должно было дать развитие земельного права. В феврале 1990 г. были утверждены основы законодательства СССР и союзных республик о земле, которые подтвердили монополию государственной собственности на землю, но в ряде случаев установили пожизненное наследуемое владениеземлей гражданами СССР. Последние имели право на получение в пожизненное наследуемое владение земельных участков для ведения крестьянского и подсобного хозяйства, строительства жилого дома, садоводства и животноводства, дачного строительства, традиционных народных промыслов.

Законодательство Российской Федерации оказалось более радикальным. Произведенными в 1990 г. изменениями Основного Закона РСФСР (ст. 12) допускалось предоставление государством земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность. Закон о собственности в РСФСР от 24 декабря 1990 г. разрешил гражданину республики иметь в собственности земельные участки. Таким образом, был открыт путь для перехода земли в частную собственность.

Трудовое и социальное право. На большем протяжении изучаемого периода трудовое право развивалось с учетом такого лозунга перестройки как гуманизация общественной жизни. В этой связи нужно отметить следующие перемены. Во-первых, в связи с введением на фабриках и заводах в 1987 г. самоуправления трудового коллектива несколько возрастала роль трудящихся в управлении делами предприятия. Во-вторых, создавались благоприятные условия для подработок, совместительства и т. п. В-третьих, администрация предприятий и учреждений совместно с советом трудового коллектива и выборным профсоюзным органом в 1988 г. получила право устанавливать за счет собственных средств дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для своих работников.

Направление развития трудового права резко изменилось в связи с переходом к рыночным отношениям. Рынок по-новому расставил позиции наемного труда и работодателей, усиливая возможности последних. Было значительно поколеблено, но не отменено, право на труд. Для администрации предприятия значительно облегчены возможности увольнения рабочих и служащих. Возникла безработица и конкуренция за рабочие места. В целях регулирования безработицы в первой половине 1991 г. были приняты союзные основы законодательства о занятости населения и российский закон о занятости населения. Государство обязывалось проводить политику содействия полной занятости. Оно брало на себя заботу подыскания безработным «подходящей работы», бесплатно обеспечивало им переподготовку или получение новой профессии, разрабатывало государственные программы занятости по стране и отдельным регионам и выплачивало пособия по безработице.

Рыночные условия усиливали возможности конфронтации во взаимоотношениях администрации и трудового коллектива предприятия или учреждения, которая могла принять и крайние формы. Но действующее законодательство не давало ответа на многие из них, в том числе и на такой, допустимы ли забастовки или нет. Закон о порядке разрешения трудовых споров разрешил проведение забастовок по социально-экономическим основаниям.

К числу позитивных перемен в трудовом праве можно отнести сокращение рабочей недели с 41 часа до 40 часов и увеличение длительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 24 дней.

Социальное законодательство развивалось противоречиво, в одних случаях улучшая, в других ухудшая положение рядового гражданина. Положительным можно считать принятие в 1990 г. союзного и республиканских законов о пенсиях. Кроме трудовых, впервые предусмотрены социальные пенсии. Размеры пенсий значительно повышались по сравнению с нормативами, установленными союзным законом о пенсиях 1956 г., что более соответствовало современным реалиям. Кроме того, закон предусматривал принцип регулярного пересмотра пенсий по мере изменения стоимости жизни. Весьма интересны законодательные попытки 1990-1991 годов озаботиться улучшением положения инвалидов и молодежи. Разноречивые оценки вызвал принятый летом 1991 г. в России закон, связывающий оказание квалифицированной медицинской помощи с наличием у больного медицинской страховки.

Уголовное право и процесс.. Уголовное право по- своему точно отразило все изгибы и противоречия в развитии общества. В связи с антиалкогольной кампанией, начавшейся в 1985 г., появились новые составы преступлений и усилилась ответственность за деяния, совершенные в нетрезвом состоянии. Борьба с нетрудовыми доходами потребовала внесения ряда корректив в соответствующие уголовно-правовые нормы. Разрешение индивидуальной трудовой деятельности повлекло за собой установление в 1986 г. уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации о доходах. Дальнейшие уголовно-правовые перемены связаны в одних случаях с усилением уголовной ответственности, в других с ее ослаблением, при этом доминирующей явилась тенденция смягчения уголовной ответственности, получившая явный перевес, начиная с 1989 г.

Содержание ряда составов преступлений значительно сужалось. Особенно актуально это отметить в отношении состава спекуляции до ее прямой декриминализации. Прежнее понимание спекуляции как скупки и перепродажи товаров или иных предметов с целью наживы (ст. 154 УК РСФСР) стояло на пути частного предпринимательства. Поэтому данная статья не часто применялась в деятельности правоохранительных органов. В 1990 г. был принят союзный закон, который под спекуляцией понимал лишь скупку и перепродажу с целью наживы товаров, на которые государством была установлена розничная цена.

Понижение санкций выразилось в том, что по ряду преступлений не применялась смертная казнь (взятки, хищения в особо крупных размерах) в силу подписанных СССР международных договоров. Наконец, ряд статей УК не действовал по причине резкого изменения общественно-политической обстановки в стране.

Несмотря на частые изменения уголовного кодекса, многие животрепещущие вопросы не получили уголовно-правового разрешения. Этот недостаток законотворчества в определенной мере способствовал огромному росту преступности, которая начала быстро расти, начиная с 1990 г.

§ 5. Внешние последствия распада СССР для России. Содружество независимых государств

СНГ. После распада СССР отношения России с бывшими партнерами по СССР перешли в разряд внешнеполитических. Во многом они были определены Уставом Содружества Независимых Государств, принятым в г. Минске 22 января 1993 г. Этот Устав подтверждал, что СНГ не является государством и не обладает наднациональными полномочиями, а его члены являются самостоятельными и независимыми субъектами международного права. Органами СНГ являлись Совет глав государств, Совет глав правительств, Межпарламентская ассамблея и советы соответствующих министров, например иностранных дел, и др.

§ 6. Становление государственного механизма новой России

Ликвидация властно-управленческих структур СССР и закрепление перемен в общественном строе.После роспуска СССР начинается процесс ликвидации структур власти и управления СССР, передача их собственности соответствующим ведомствам республик. Так как столица России и СССР совпадали, то и большинство центральных союзных ведомств располагались здесь. Российские учреждения, как правило, получили в свое распоряжение хозяйство союзных ведомств и даже включали в штат костяк их аппарата. Некоторые же учреждения СССР превращались в российские в связи с правопреемством России.

21 апреля 1992 г. изменяется официальное наименование государства, которое учитывает перемены общественного строя, уже произошедшие, и те перемены политического строя, которые должны еще произойти. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика внесением изменения в Конституцию переименовывается в Российскую Федерацию — Россию. Причем оба названия равнозначны.

Но пока Российская Федерация продолжала оставаться республикой Советов, с изменениями, осуществленными в предшествующие годы. Эти изменения привели к структуре власти Советов переходного периода.

Структуры власти Российской Федерации, выступив единым фронтом в деле ликвидации СССР, вскоре после его упразднения столкнулись в борьбе за верховенство в государстве. Этот вопрос стал решающим при подготовке новой Конституции и вызвал политический кризис, закончившийся государственным переворотом в октябре 1993 г. Победившая сторона продиктовала свой вариант Конституции, предусматривающий почти абсолютную свободу действий президента, который никому неподконтролен и никому неподотчетен.

Избрание Президента России всенародным голосованием поставило вопрос о перераспределении полномочий президента и Верховного Совета и Съезда в пользу первого. Это и понятно, так как президент теперь тоже представляет всех граждан, справедливо было решить вопрос о его равном положении с парламентом. Но этого не произошло. Несмотря на предоставление президенту достаточно широких полномочий, Съезд в своей повседневной деятельности исходил из своего верховенства.

Конституция. Вопрос онеобходимости разработки и принятия новой Конституции был поднят, когда Российская Федерация бьша частью СССР, в разгар перемен общественного и государственного строя на рубеже 90-х годов. Мало кто предполагал, и прежде всего из тех, кто голосовал по вопросу о создании Конституционной комиссии, что вопрос Конституции тесно переплетется с вопросом о самом существовании власти Советов.

16 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов избрал из своего состава Конституционную комиссию в составе 102 депутатов. Председателем был избран Б.Н. Ельцин, а ответственным секретарем О.Г. Румянцев. Положение о Конституционной комиссии от 22 января 1992 г. устанавливало, что Конституционная комиссия занимается разработкой новой Конституции и разработкой поправок к действующей. Осенью 1990 г. был подготовлен первый вариант проекта Конституции, который впоследствии постоянно дорабатывался и совершенствовался. Свои проекты подготовили и ряд партий и общественных движений. Однако ни один из них не стал основой будущей Конституции, прежде всего потому, что не удовлетворял взглядам действующего президента Б.Н. Ельцина на построение системы власти и конституционный статус президента в Российском государстве.

§ 8. Развитие формы государственного единства

Федеративный договор урегулировал взаимоотношения центра и национально-государственных образований, но не краев и областей. В результате этого произошло ущемление прав краев и областей. Так, республики и автономные округа приобрели право на свои недра и на все то, что воздвигнуто у них, а в краях и областях эти объекты являлись федеральной собственностью, и правами распоряжения в отношении их обладали соответствующие центральные органы. Отсутствие понимания со стороны ряда руководителей национально-государственных образований необходимости уравнивания прав территориальных образований в рамках единого федеративного государства как необходимого условия стабильности вызвало волну суверенизации краев и областей. Для того чтобы иметь равные с национально-государственными образованиями права, Волгоградская, Свердловская, Челябинская и ряд других областей объявили себя республиками. Явочным порядком края и области стали переходить к политической (государственной) форме своего устройства в рамках Федерации, предусматривающей право распоряжения собственностью на своей территории, собственную систему органов власти и местное законодательство в рамках компетенции, создание нормативного акта, определяющего статус как субъекта Федерации.

При таком повороте и развитии событий Федеративный договор не мог являться краеугольным камнем, определяющим государственное единство страны. Происходящее требовало поисков другого подхода. В первую очередь необходимо было отказаться от национально-территориального принципа построения Федерации как изжившего себя исторически. Далее необходимо было предоставить одинаковые права всем субъектам Федерации. Эти вопросы и были решены с принятием Конституции Российской Федерации 1993 г.

Форма государственного единства, по Конституции Российской Федерации 1993 г.Итог многочисленным дискуссиям на тему, какой быть будущей форме государственного единства новой России, политической практике времен паралича власти, подвела Конституция, которая была принята в декабре 1993 г. Конституция в ст. 4 утвердила единство и суверенитет России, верховенство Конституции и федеральных законов России на всей ее территории, единое гражданство.