Что было основой хозяйства и жизни вавилонии

Экономическое развитие (сельское хозяйство, ремесло, торговля) по законам Хаммурапи

Кодекс царя Хаммурапи является значительным историческим памятником Древнего Вавилона, отражает основы общества, социальное положение жителей государства, его экономическое развитие. Свод законов Хаммурапи свидетельствует о том, что основу экономики Старовавилонского царства составляло натуральное хозяйство. В законах также отражено развитие товарно-денежных отношений, ростовщичества. Всего экономическим отношениям отведено около 50 статей.

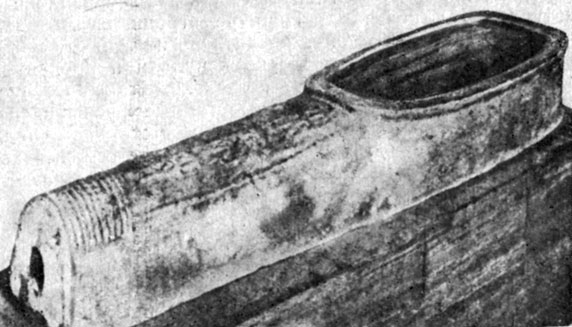

Главным занятием жителей Вавилона являлось земледелие с искусственной системой орошения. Орудия труда были достаточно примитивными: мотыга, серпы приспособления для боронования. В Древнем Вавилоне применялись орудия труда из бронзы, известны случаи применения железных изделий. Систематическое использование металла способствовало росту производительности труда в земледелии. Именно во времена Старо-Вавилонского царства стал широко применяться плуг усложненной конструкции, который был оснащен специальной воронкой, куда засыпалось зерно, и трубкой, через которую семена попадали в борозду. Однако, по некоторым сведениям, такой плуг изобрели еще при III династии Ура. При вспашке использовалась тягловая сила быков. Домашние животные – ослы, ишаки, мулы, начинает появляться лошадь.

Высокая урожайность земледелия достигалась не только исключительным плодородием почвы, но и развитой ирригационной системой. Короткий зимний период дождей с небольшим количеством осадков, высокая температура воздуха в летние месяцы, а также несовпадение периода разлива рек со временем посадки определили важное значение искусственного орошения. Главные каналы брали свое начало у рек Тигра и Евфрата, дальше от них ответвлялись все более и более мелкие, пока влага не попадала непосредственно на поля. Необходимый уровень воды в системе поддерживался за счет плотин. Воду в высокие районы, куда она не достигала во время подъема рек, поднимали при помощи специальных водоподъемных сооружений, которые оставались несложными в техническом отношении и требовали значительных затрат физического труда человека. центральная власть заботилась не только о расширении ороcительной сети, но и о содержании ее в порядке. Царь чаcто давал распоряжения о расчистке каналов и о различных работах, связанных с ирригацией. Если в царcкий дворец поступали сведения, что в какой-либо местности не хватает воды для орошения, то из дворца посылалось распоряжение о принятии мер для обеспечения населения водой. Еcли не хватало воды для орошения полей, арендованных у дворца, то местные чиновники должны были принять меры к орошению этих полей или же заменить неорошаемое поле орошаемым. Больше того, меcтные чиновники несли материальную ответственность за нормальное орошение арендованных у царя земель: в случае неурожая из-за плохого орошения недоимка арендной платы начиcлялась на местного чиновника. Если прорывалась плотина, чиновники должны были найти рабочую cилу, необходимую для исправления повреждений. Если наводнение не достигало высоких полей, то по приказу царя устанавливались водоподъемники. В судебнике Хаммурапи cохранились оcобые статьи, уcтанавливающие ответственность общинников за сохранение в порядке данного участка ирригации. Если по чьей-либо вине проиcходил прорыв в плотине и был затоплен соседний участок, виновный должен был возместить стоимость погибшего xлеба. Если он этого сделать не мог, то его cамого и его имущество следовало продать, обратив вырученные деньги на возмещение убытков, понеcенных владельцами соседних полей.

Во II тысячелетии до н.э. на полях Вавилонии возделывали не только зерновые культуры. Во времена Хаммурапи активно развивается садовое хозяйство с различными сортами фруктовых деревьев. Обширные территории засаживались финиковой пальмой. Государство, защищавшее интересы земельных собственников, заботилось также и о владельцах садовых участков. По 59-й ст. законов Хаммурапи за самовольную порубку дерева в чужом саду следовало уплатить высокий штраф — полмины серебра. Законодатель, cтоящий на страже имущественных интересов богачей, устанавливал высокую плату за аренду сада в размере 2/3 садового дохода. Если cадовый доход уменьшался, арендатор был обязан уплатить аренду соответственно с доходом соcеднего участка.

Наличие богатых пастбищ, под которые иcпользовались горные склоны, степи, луга, способствовало дальнейшему развитию скотоводства. За кражу скота, порчу орудий труда существовали различные штрафы и наказания, записанные в кодексе Хаммурапи. Штраф за кражу оросительного орудия: «§259. Если человек украдет оросительное орудие с обрабатываемой земли (общины, то) он должен отдать хозяину оросительного орудия 5 сиклей серебра». Также обозначены расценки найма скота, услуг: «§271. Если человек наймет быков, повозку и его погонщика, (то) он должен давать 180 ка хлеба в день».

Вавилон располагался на скрещении речных и караванных торговых путей, что способствовало развитию торговли. Особенное значение получила внешняя торговля. Государственная власть активно пыталась сосредоточить в своих руках большое количество обрабатываемых земель и постоянно вмешивалась в хозяйственную жизнь страны, пыталась централизовать в своих руках внешнюю торговлю. Эту торговлю вели тамкары, торговавшие либо по поручению царского дворца, либо на свой собственный страх и риск. Особые государственные чиновники, называвшиеся «вакиль тамкары», руководили этой торговой деятельностью. Из Вавилонии, как из аграрной страны, вывозили главным образом сельскохозяйственные продукты: пшеницу, ячмень, растительное масло, финики и шерсть. Кроме того, из Сиппара, центра шерстоткацкого производства, вывозили, в частности, в Элам шерстяные ткани. А из Элама в Вавилонию привозили металлическую руду (медь и серебро), из Ассирии — свинец и другие металлы, из соседней горной страны Гутиума — рабов. Наряду с внешней и крупной оптовой торговлей существовала и внутренняя, особенно розничная торговля. Мелкие торговцы, получая у крупных богачей или у храмов ссуды или товары, самостоятельно вели свои торговые операции, перевозя товары по рекам и каналам из одного города в другой — из Ларсы в Ниппур, из Вавилона в Сиппар и т. д. Законодатель, защищавший интересы собственников-богачей, принимал меры к тому, чтобы обеспечить крупному оптовому торговцу высокую, установленную законом прибыль. По законам Хаммурапи взявший у крупного торговца ссуду обязан был вернуть взятые деньги в двойном размере, даже в том случае, если он не наживал барыша. Единственной причиной, которая освобождала взявшего ссуду от необходимости ее возвращения, были военные действия.

Торговые сделки совершались на особых рынках, где, судя по документам, устанавливались цены на различные товары. Эти цены колебались в завиcимости от хозяйственных условий и времени года. В царствование Хаммурапи продукты сельского хозяйства стоили значительно больше, чем в Уруке при Сингашиде. Так, например, шерсть была вдвое дороже, растительное масло — в три раза, а зерно — вдвое дороже. Подорожание продуктов при Хаммурапи, возможно, объясняется длительными войнами, которые в то время вел Вавилон и которые должны были отразиться на хозяйственной жизни страны, отрывая свободных земледельцев от их обычных сельскохозяйственных работ.

Расширение и усиление Вавилонского царства привели к дальнейшему развитию внешней торговли. Вавилонские купцы отправлялись в cоседние страны, чтобы там покупать или продавать различные товары, в частности рабов. Стоимоcть некоторых товаров устанавливалась по курсу цен, который в то время стоял на одном из иностранных рынков, например в Туплиаше. При I вавилонской династии Вавилон превращается в крупный торговый центр не только Месопотамии, но и ряда соседних стран. Зерно в расчетах играет такую же роль, как и серебро: зерном выплачивается вознаграждение сельскохозяйственным работникам, погонщикам волов, пастухам, за наем скота и повозок, а также жалованье чиновникам и судьям. Государство, владевшее большими землями, накапливавшее множество различных продуктов в своих складах, было заинтересовано производить все расчеты натурой. С другой стороны, сельские общины все еще продолжали жить в условиях примитивного и замкнутого натурального хозяйства.

Большую роль в вавилонском хозяйстве играли глина и тростник, а также шерсть, кожи, лен, пальмовое волокно и другие виды сельскохозяйственного сырья, которыми изобиловала страна. Эти богатства в сочетании с очень ранним развитием внешней торговли и явились той основой, на которой выросла промышленная и торговая слава Вавилона, достигшая зенита в эпоху столпотворения.

Дерево, как и камень, было дорогим и редким. Местные породы дерева — древесина финиковых пальм, тамарисков, сикомор, ивы и др. — шли на мелкие бытовые поделки, но мало годились для изготовления более ценных вещей. Для последних использовали привозную древесину кедра, кипариса, дуба, бука и т. д. Вавилонские мебельщики завоевали своим мастерством заслуженную славу у соседних народов. Они изготовляли и легкую плетеную утварь из ивовых прутьев и тростника, дорогую полированную, мебель с инкрустациями из золота, серебра, слоновой кости, драгоценных камней.

Глина во многих случаях заменяла недостающие камень, дерево и металлы. Глиняные изделия сопровождали вавилонянина от рождения до смерти. Сами люди, по поверьям вавилонян, были созданы из глины. Мастерство шумеро-вавилонских гончаров оставалось непревзойденным на протяжении всей древней истории Ближнего Востока. Его образцам следовали и подражали все соседние народы. Помимо посуды, вавилонские гончары делали из глины бочки-пифосы, ящики, жаровни, гробы, веретена, светильники, разнообразные статуэтки культового и бытового назначения, серпы и т. д. Из глины и глиняных кирпичей возводились все постройки, начиная с хижин бедняков и кончая царскими дворцами.

Тростник, прутья и пальмовое волокно служили материалом для самых разнообразных плетеных изделий — циновок, ковров, корзин, сумок, сосудов и т. п. Эти вещи широко использовались вавилонянами в быту.

Широкое развитие получила обработка кожи, чему способствовало обилие скота в стране. Из кожи изготовляли обувь, предметы вооружения (колчаны, щиты, панцири, шлемы), конской упряжи (уздечки, ремни, вожжи, хомуты, шлеи, поводья, бичи), мехи для хранения жидкостей и многое другое. Специфически ассиро-вавилонским изделием были кожаные бурдюки, надувавшиеся воздухом, на которых вплавь переправлялись через реки. Такой бурдюк входил в состав солдатской амуниции.

В Старовавилонском царстве были широко распространены пивоварение, масло- и виноделие, хлебопечение, кондитерское дело, приготовление муки, крупы, косметики, парфюмерии и т. д. Все эти товары пользовались большой популярностью у соседних народов.

Особую славу Вавилону создало его текстильное производство. Основным сырьем для него издревле служила шерсть — овечья и в меньшей степени козья. Шерсть и лен давало сельское хозяйство страны. Основными производителями их были храмы, располагавшие обширными пастбищами и землями. Частные лица получали шерсть и лен либо от храмов в виде «кормления» и «содержания», либо покупали на рынке, так как не имели возможности держать овец и сеять лен в своих небольших имениях. Овцеводство в VII — VI вв. в Вавилонии достигло невиданных ранее размеров. В эту эпоху были изобретены и вошли во всеобщее употребление железные ножницы для стрижки овец.

Сведений о конструкции ткацких станов у вавилонян не сохранилось. Но вавилонские ткани по качеству не уступали египетским, которые изготовлялись на горизонтальных и вертикальных станах. Как и у других древних народов, вавилонские ткачи ткали сразу готовые изделия — одежды, покрывала, ковры, скатерти и др. Но в VII—VI вв. покрой одежды настолько усложнился, что появилась профессия портного. Вытканные изделия вышивались, подвергались окончательной отделке валяльщиками и прачечниками, которые вытаптывали их ногами в ямах или чанах с моющим раствором из масла с добавкой поташа, соды, квасцов и мочи, выколачивали вальками, полоскали, сушили и белили на солнце, наводили ворс щетками из чертополоха.

Вавилонским кузнецам не приходилось плавить металл из руды, но они постоянно имели дело с его переплавкой, изготовлением и очисткой сплавов, очень точно определяли состав сплавов золота и серебра, умели очищать эти металлы от примесей. Вавилонские мастера обрабатывали металл ковкой, литьем, прокаткой, чеканкой, гравированием.

Ремесленный труд, в отличие от земледельческого, не пользовался уважением. Отрицательное отношение к ремеслу и ремесленникам, присущее древнему миру в целом, носило традиционный характер, связанный с классовой структурой вавилонского общества и представлениями о гражданской чести.

Хозяйственная жизнь

* ( R. Ferankna. Briefe aus dem British Museum. Altbabylonische Briefe in Umschrift und Obersetzung. II. Leiden, 1966, c. 5, № 4.)

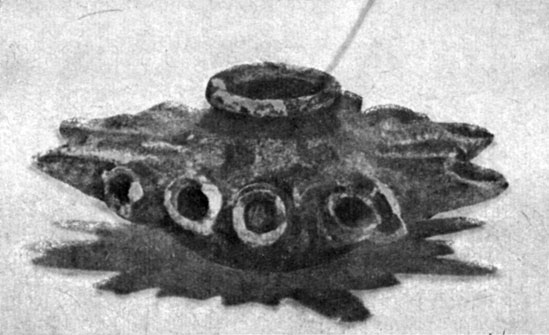

Вавилонская глиняная лампа была похожа на люстру с несколькими светильниками. Около 100 г. до н. э. Высота 7 см

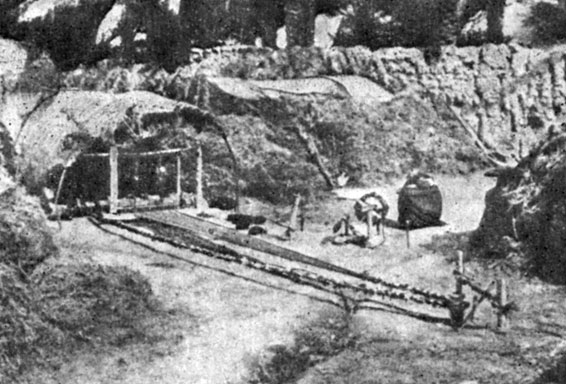

Искусственная система каналов была весьма сложной: от полноводных главных каналов отходили небольшие каналы, которые, все более разветвляясь, доставляли живительную влагу непосредственно на поля. Крестьяне должны были постоянно следить за состоянием каналов, и не проходило года, чтобы дно каналов не углубляли, не очищали от наносов, а плотины не укрепляли. Удаленные со дна наносы образовывали по берегам каналов высокие валы, издалека видные на плоской равнине. Когда за многие годы уровень дна повышался настолько, что очищать дальше каналы становилось бессмысленным и слишком трудным делом, каналы прокладывались заново в другом месте. Содержание каналов в порядке было обязанностью жителей (землевладельцев или арендаторов) той местности, по которой они проходили. В Кодексе Хаммурапи ряд параграфов был посвящен проблемам водного хозяйства и содержал соответствующее правовое регулирование. Так, в параграфе 53 говорилось: «Если человек поленится укрепить плотину своего поля, и, вследствие того что плотина не была укреплена им, в его плотине произойдет прорыв, а водой будет затоплена возделанная земля общины, то человек, в плотине которого произошел прорыв, должен возместить хлеб, который он погубил». Параграф 64 гласил: «Если он не может возместить хлеб, то должно отдать его и его движимое имущество за серебро, и это серебро должны разделить между собой люди возделанной земли общины, хлеб которых унесла вода». Однако, несмотря на постоянную заботу о состоянии дамб, время от времени при особенно высокой воде случались наводнения таких огромных масштабов, что они надолго оставались в памяти людей. Рассказы об этих катастрофах, передаваемые из поколения в поколение и все более приукрашиваемые, легли затем в основу легенды о всемирном потопе.

Так как уровень воды в каналах обычно был ниже уровня полей, то воду поднимали при помощи специальных приспособлений. Для этой цели в реке или канале были устроены опоры, на которых укреплялись утяжеленные грузом «журавли». Используя их, человек мог черпать воду сосудами или кожаными мешками и переливать ее в канаву, вырытую на его поле.

Предприимчивые дельцы пользовались тем, что вода имела такое большое значение для сельского хозяйства. Они прокладывали отводные каналы и требовали с владельцев прилегающих участков определенную часть урожая.

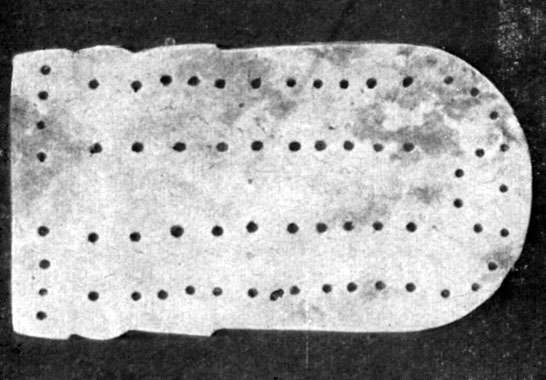

Пластинка из горного хрусталя, служившая, вероятно, игральной доской. I тысячелетие до н. э. Высота 14,6 см

В Южной Месопотамии сеяли в первую очередь ячмень и полбу, а на подходящей почве также пшеницу и дурру. Для производства масла большое значение имел кунжут. Вавилоняне употребляли в пищу много овощей и выращивали, причем также на полях, чину, бобы, горчицу; к этому надо добавить еще лен, из волокна которого женщины изготовляли полотно.

* ( Мифическое дерево, игравшее важную роль в религиозных представлениях многих древних народов.)

* ( Речь идет о так называемом древовидном хлопчатнике, вывезенном, вероятно, из Индии. Синаххериб посадил его в своем «ботаническом саду». О практическом применении хлопчатника в этот период сведений нет.)

** ( Имеются в виду жертвенные возлияния воды и масла и посыпание жертвенной мукой. Возможен, однако, и другой перевод: «. моим возлиянием кропят землю, моими ветвями усыпают ее».)

*** ( E. Ebeling. Die babylonische Fabel.- «Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft». II, 3. Lpz., 1927, c. 6 и сл. )

Как здесь, на берегах канала в Басре, так и вдоль вавилонских каналов, тянулись пальмовые сады

Наряду с земледелием основу хозяйства Вавилонии составляло скотоводство. Должность пастуха была поэтому столь же важной, как и должность садовника, и многие цари в долгой месопотамской истории называли себя, подобно Навуходоносору, «справедливыми пастырями» народов. Особое богатство владельцев стад составлял крупный рогатый скот, который разводили в первую очередь ради молока. Волы были незаменимы как тягло, их впрягали в плуг, в молотильные доски, в повозки. Поэтому крестьяне держали по возможности одного или двух волов; часто, однако, им приходилось нанимать воловью упряжку только на время посева и жатвы, так как они не были в состоянии купить волов и прокормить их. На мясо дорого стоивший рогатый скот шел весьма редко, разве что по большим праздникам для жертвоприношений в храме.

Очень большое значение имели козы и овцы. Эти животные неприхотливее крупного скота, их можно было пасти в степи, где они питались лишь скудной травой. Овец разводили курдючной породы, из коз предпочитали длинноногих, длинношерстных. До середины II тысячелетия шерсть не стригли, а выщипывали. Овец и коз разводили не только ради их шерсти, но и ради молока. Кожа животных шла главным образом на изготовление бурдюков для хранения различных жидкостей. Мясо их, особенно баранье, очень любили. Во многих деревнях имелись также свиньи. Они свободно бегали по улицам, кормясь валяющимися отбросами. Для питания населения свиньи никогда не играли важной роли, так как считались нечистыми животными. В домашнем хозяйстве водилась, разумеется, и различная домашняя птица. Уток, гусей, кур и голубей разводили во всех деревнях; вероятно, также и в большинстве городов. В I тысячелетии к этим домашним птицам добавились павлины, завезенные, по-видимому, из Индии.

Разведением пчел в Вавилонии в глубокой древности не занимались; в одном из памятников, обнаруженных в царском дворце Вавилона, наместник областей Сухи и Мари на среднем Евфрате с гордостью сообщает, что он завез пчел в Вавилонию, и, между прочим, пишет: «Пчел, собирающих мед, которых никто, ни мои отцы, ни праотцы, не видел и не завез в страну Сухи, я велел привезти из горной страны людей Хахха, и я развел их в (таких-то) садах. Они дают мед и воск. Я умею собирать мед и воск, и садовники умеют это. И каждый, кто будет после меня, пусть спросит он у старейших жителей страны: правда ли, что Шамаш-реш-уцур, наместник Сухи, завез в страну Сухи пчел?» *

* ( F. H. Weissbach. Babylonische Miscellen.- «Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft». IV. Lpz., 1903, c. 13.)

* ( E. Ebeling. Bruchstiicke einer mittelassyrischen Vorschriftensammlung. В., 1921, с. 39.)

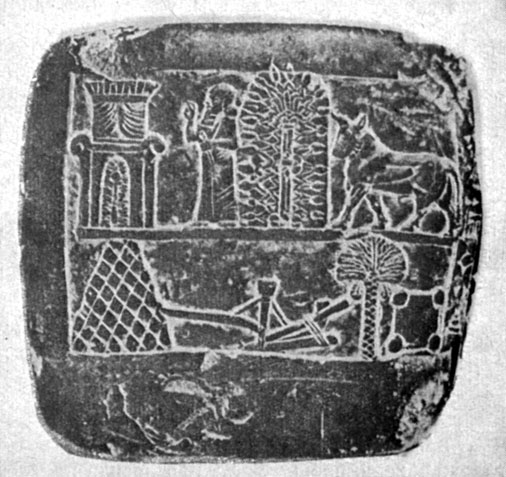

Изображенный в нижней части рисунка плуг с воронкой для семян принадлежал к числу важнейших орудий вавилонского земледельца. 1-я половина VII в. до н. э.. Высота 21 см

Отношения собственности на обрабатываемую землю в Вавилонии претерпели на протяжении истории страны различные изменения. Во все времена наиболее крупные земельные владения были у царя. Он постоянно заботился об их расширении и увеличении таким образом своих доходов. Обширные земли имели также храмы; они расширяли свои владения за счет подарков, пожертвований, путем покупки участков. Меньшая часть земли принадлежала свободным крестьянам. Однако часто из-за долгов крупным дельцам и торговцам они лишались своей собственности, которая переходила в руки заимодавцев. Большинство землевладельцев предпочитало не обрабатывать землю, а сдавать свои участки крестьянам, которые должны были заботиться и о возделывании земли и о своевременной уборке урожая. За аренду земли платили натурой, как правило отдавая третью часть урожая. Если арендованную землю надо было сначала подготовить для обработки, то договор об аренде составлялся на три года. Он предусматривал, что в первый год арендатор не платит ничего, на второй год вносит небольшую сумму и только на третий год он должен внести полную сумму. В установлениях закона были предусмотрены меры против тех крестьян, которые не уплатят вовремя владельцу земли положенную долю урожая. Защита прав собственника стояла в законе на первом месте, ибо это был закон, отражавший интересы господствующего в государстве общественного класса. Так, параграф 42 Кодекса Хаммурапи гласил: «Если человек арендует поле для обработки и не вырастит на нем хлеба, то его должно изобличить в том, что он не делал необходимой работы в поле, и он должен отдать хозяину поля хлеб, как и его соседи».

От аренды плодоносящих финиковых пальм арендатору оставалась, несмотря на тяжелую, связанную с уходом за пальмами работу, еще меньшая часть урожая. Об этом говорится в параграфе 64 Кодекса Хаммурапи: «Если человек даст сад садоводу для оплодотворения пальм, то садовод, пока он держит сад, должен отдавать две трети из садового дохода хозяину сада, а треть должен брать себе». Если крестьянин не смог заплатить за аренду из-за стихийного бедствия, то ему, согласно закону, прощался долг, и аренда продлевалась на год.

На обширных землях, принадлежавших царю или храмам, работали главным образом их собственные слуги, в том числе рабы. В страдное время, особенно когда убирали урожай, нанималась дополнительная рабочая сила по специальному договору, который предусматривал определенное вознаграждение за труд, выдаваемое обычно продуктами. Эти работники нередко привлекались из приграничных горных областей, в которых было слабо развито сельское хозяйство и население бедствовало. Таким путем эти люди оседали в Вавилонии.

Вавилонский вельможа Шамаш-реш-уцур распорядился изобразить себя возносящим молитвы богам Ададу и Иштар. VIII в. до и. э. Высота 1,20 м. (Гипсовая копия в Переднеазиатском музее. Берлин.)

* ( F. Delitzsch. Beitrage zur Assyriologie. II. Lpz., 1894, c. 271.)

Положение арендаторов и крестьян было обычно незавидным, ибо им приходилось работать в первую очередь для того, чтобы вовремя и полностью уплатить положенную арендную плату, налоги и проценты. Только после этого они могли позаботиться о собственных нуждах. Доходов часто не хватало даже для того, чтобы свести концы с концами, поэтому крестьяне прибегали к кредитам и занимали семена для посева в царских хозяйствах, у богатых землевладельцев или торговцев. Проценты при подобных ссудах были очень высоки, у крестьянина после уплаты долга оставалась такая мизерная часть урожая, что у него не было другого выхода, кроме долговой кабалы или рабства.

Правовое положение в скотоводстве было примерно таким же, как и в земледелии. Большие стада принадлежали главным образом царскому дому или храмам. Они сдавали стада подрядчикам, которые, в свою очередь, нанимали пастухов и скотников. Пастухи получали небольшое вознаграждение за свой труд, которое нанимавший их подрядчик мог еще и уменьшить, так как имел право штрафовать их за всякого рода ущерб, причиненный скоту. В параграфе 263 Кодекса Хаммурапи говорилось по этому поводу: «Если он (пастух) погубит быка или овцу, которых дали ему, то он должен возместить хозяину быка за быка и овцу за овцу». При этом пастух был обязан строго следить, чтобы скот не забредал на чужие земли, в противном случае пастух также должен был возместить ущерб. Все животные в стаде были помечены, так что легко было определить, кому они принадлежали. Во времена Навуходоносора скотоводство было сконцентрировано в руках у немногих владельцев, которые весь уход за скотом поручали своим слугам, а сами лишь собирали оброк.

* ( B. Meissner. Babylonien und Assyrien. Bd 1. Heidelberg, 1920, c. 227.)

Излишками продуктов земледелия и скотоводства вавилоняне широко торговали со многими странами. Поскольку в их стране не было полезных ископаемых, жители Вавилонии еще с самых древних времен вели интенсивный торговый обмен с другими народами и странами. Благодаря торговле быстро богатели и приобретали важное значение города, географическое положение которых было благоприятным и через которые проходили торговые караваны. Вавилон уже ко времени Хаммурапи стал именно таким центром торговли, и это решающим образом повлияло на благосостояние города. Вавилоняне не только ввозили для собственных нужд различные продукты, но и успешно занимались посреднической торговлей, и именно благодаря этому Вавилония приобрела нарицательное имя «страны купцов»; именно здесь уже с самых древних времен получили большое развитие техника купли и продажи, денежное и кредитное хозяйство.

Продукты сельского хозяйства, произведенные в Вавилонии, имели хороший сбыт в соседних странах, где земледелие было развито слабее. Покупали не только вавилонское зерно, муку и бобовые, но и кунжутное масло, финики и сушеную рыбу. Хороший сбыт находили также вавилонские ткани и керамика, отличавшиеся высоким качеством. Вавилонские ремесленники выделывали из различного привозного сырья прекрасные изделия, которые затем экспортировались. К их числу относились прежде всего цилиндрические печати из полудрагоценных камней, которые были распространены по всему Средиземноморью, вплоть до Греции, а также украшения, мази, благовония и другие предметы роскоши.

* ( S t. Langdon. Die neubabylonischen Konigsinschriften, c. 127.)

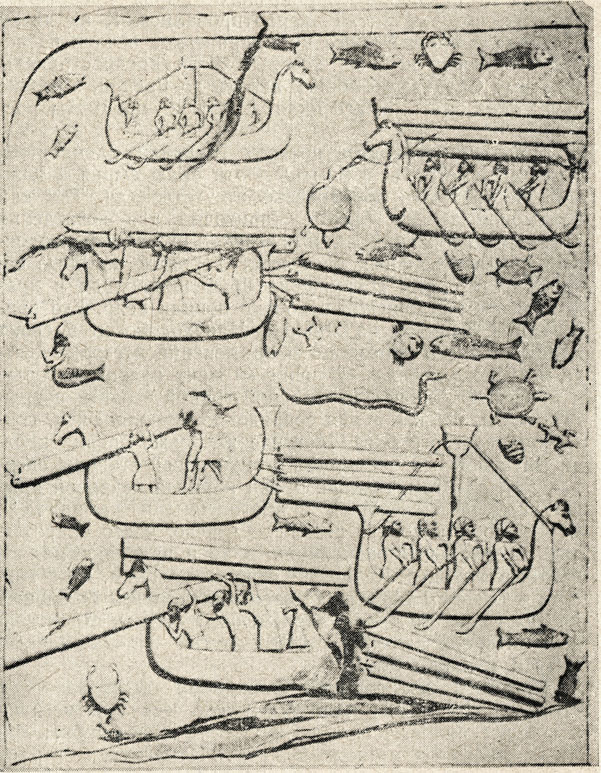

На ассирийском рельефе весьма наглядно изображены корабли и перевозка строительного леса. В волнах Средиземного моря резвятся разнообразные морские животные и сказочные существа. VIII в. до н. э. Высота 2,83 м

* ( В I тысячелетии до и. э. олово привозили через ряд посредников с Запада, возможно из Англии.)

Наряду с этими важными видами сырья в Вавилон поступали и многие другие товары из различных стран. Для храмовой службы и для изготовления благовоний нужны были ароматические вещества, такие, как мирт, лаванда и ладан, которые можно было получить из Аравии и Индии. В больших количествах импортировалось масло, добываемое из мирта, кипариса и кедра; оно применялось в культовых целях, а также для умащения. Для производства предметов роскоши, таких, как коробочки для мазей, гребни, нарядные булавки, вавилоняне предпочитали использовать слоновую кость; ее получали через посредничество сирийских и финикийских купцов. Необработанная слоновая кость поступала редко; как правило, она ввозилась в виде готовых изделий. Она очень нравилась придворным.

Там, где ведется оживленная торговля, должны быть и дороги. Хотя тогда не было искусственных мощеных дорог, существовали хорошо протоптанные пути, двигаясь по которым караваны могли наиболее удобно и быстро достигнуть цели. Во времена регулярных торговых связей, предпосылкой развития которых являлось сильное централизованное государство, на важнейших дорогах были поставлены посты, расположенные на расстоянии двухчасового перехода. В пустыне на определенном отдалении друг от друга были сооружены небольшие крепости, вблизи которых имелись источники воды. Здесь могли останавливаться также царские курьеры, перевозившие важные документы, письма или посылки с подарками от одного царского двора к другому. На таких дорогах, по которым во время войны, разумеется, передвигались и войска, устанавливались дорожные знаки, указывавшие направление пути и расстояния между отдельными пунктами. По этим указателям купцы могли определить дальность намеченного пути и соответствующим образом подготовиться к предстоящему путешествию.

Купцам и путешественникам приходилось преодолевать довольно солидные расстояния. Наиболее распространенным транспортным средством при путешествии по суше были ослы. Груз укреплялся на них с помощью лямок. Тяжелый груз перевозили на двух- или четырехколесных повозках, в которые также запрягали ослов. Однако плохие дороги делали непрактичным этот способ транспортировки грузов, так как повозки застревали в дорожной грязи. Караванам приходилось также преодолевать реки и каналы. Лошади вряд ли использовались для перевозки грузов, поскольку их приобретение и содержание было связано с большими расходами. Выносливый и неприхотливый верблюд появился в Месопотамии довольно поздно в качестве животного для перевозки грузов и верховой езды, но с конца II тысячелетия его роль стала возрастать.

Далекие путешествия ввиду плохого состояния дорог и многочисленных опасностей неохотно совершали в одиночку. Особенно опасались разбойничьих нападений кочевых племен. Кочевники отбирали у купцов все товары, а также вьючных животных и обычно требовали даже платье и личные вещи своих жертв; нередко они убивали путешественников при малейшей попытке оказать сопротивление. Поэтому считалось безопаснее путешествовать возможно большей группой. В крупных городах и пунктах отправления караванов путешественники иногда по нескольку недель ждали, когда со берется достаточное количество попутчиков. Часто у купцов не было собственных вьючных животных, и они нанимали их у проводника, который возглавлял экспедицию. Он отвечал за переданный ему груз, за доставку его в целости и сохранности. Если путь предстоял очень далекий, то купцы договаривались, чтобы на полпути их встретил караван, вышедший из места назначения; при этом товары перегружались. В таких случаях купцам не приходилось слишком удаляться от родных мест. В опорных пунктах караванной торговли, расположенных посреди пустыни, таких, например, как Тадмор, постоянно царило оживление и во всю процветала перепродажа товаров. Проводники караванов также покупали в тех областях, через которые шел путь, распространенные там товары, сбывая их затем у себя на родине.

Первые корабли, которые начали строить, по всей вероятности, в болотистой дельте Евфрата и Тигра еще в очень древние времена, изготовлялись из тростника. С помощью асфальта их делали водонепроницаемыми. Обычно же вавилоняне строили корабли из дерева, придавая им самую разнообразную форму. Суда имели высокие передний и задний штевни, искусно украшенные изваяниями в виде голов животных. Корабли составлялись из отдельных шпангоутов, посредине возвышалась мачта с марсом. Суда, предназначенные для плавания по реке, были невелики и имели небольшую осадку. Вес перевозимого в трюмах груза на самых больших судах составлял от 10 до 16 регистровых тонн.

Купцы обычно арендовали корабли. Для обслуживания судов они нанимали опытных корабельщиков. Командир корабля был ответствен за перевозку груза и за состояние судна, как это явствует из параграфа 237 Кодекса Хаммурапи: «Если человек наймет корабельщика и корабль и нагрузит его зерном, шерстью, растительным маслом, финиками или каким бы то ни было грузом, а этот корабельщик будет небрежен и потопит судно или погубит находящееся на нем, то корабельщик должен возместить судно, которое он потопил, и все, что он погубил в нем».

Поскольку купцы неохотно пускались в путь как по суше, так и по воде в одиночку, то два или три торговца объединялись, а затем при удачном окончании предприятия делили между собой прибыль. Если купец не хотел сам совершать утомительное путешествие и отрываться от своих дел на многие недели, а то и месяцы, он отправлял в такую поездку своего приказчика. Последний имел все необходимые полномочия, однако должен был отдать полный отчет о результатах предприятия. Приказчик получал поденное вознаграждение за свой труд.

Изготовленные из стеклянной массы сосуды были обычно непрозрачными. 1-я половина I тысячелетия до н. э. Высота 8,7 см

Поскольку торговля играла в Вавилонии важную роль, то царь, естественно, был заинтересован в доходах от нее. Большинство купцов, занимавшихся оптовой торговлей или возивших товары в дальние края, подчинялись царю и действовали по его заданию. Для ведения оптовой торговли в широких масштабах требовалось разрешение царя, которое оплачивалось в форме определенного налога на доход. Купцы за это получали особое покровительство царя, который, в свою очередь, заботился о безопасности на дорогах страны. Храмы также защищали свои интересы и стремились занять господствующее положение в торговле.

* ( B. Meissner. Babylonien und Assyrien. Bd 1, c. 338.)

Несмотря на все расходы и потери, с которыми купец должен был считаться, доход при удачных экспедициях был так велик, что торговые дома быстро достигали богатства и большого влияния. В самом Вавилоне торговля концентрировалась в определенных пунктах. У ворот и на набережной были расположены центры оптовой торговли; сюда прибывали по суше или по воде купцы, и здесь товары приобретались перекупщиками или розничными торговцами. На базарах, в отведенных для торговли определенными товарами местах сидели мелкие торговцы, непосредственно сбывавшие товары населению.

Глиняная модель простой лодки VI в. до н. э. Длина 20,2 см

* ( Скорее следует говорить об удешевлении серебра.)

По царскому приказу устанавливались твердые цены, которые соответствовали стоимости серебра. В интересах здоровой хозяйственной жизни цари постоянно стремились к тому, чтобы цены на основные продукты питания и орудия производства не поднимались слишком высоко. Однако фактические цены нередко расходились с официальными. Часто приказы правителей о ценах были не чем иным, как пропагандистскими акциями, которые должны были свидетельствовать о процветании страны. Цены, несмотря на некоторые усилия правителей, росли значительно быстрее, чем заработная плата.

Положение работающего населения было весьма тяжелым, несмотря на царские распоряжения о твердых ценах и заработной плате; в жизни они не были строго определенными. Богатство концентрировалось в руках немногих крупных предпринимателей, которые диктовали и заработную плату и цены. Некоторые банкирские дома, переходившие по наследству от поколения к поколению, например «Эгиби и сыновья» в Вавилоне и «Мурашу и сыновья» * в Ниппуре, играли весьма важную роль в хозяйственной жизни. Они не только ссужали деньги в кредит, не только покупали и продавали земельные участки, а также сельскохозяйственные продукты, но и затевали различные темные аферы и спекуляции. Представители дома Эгиби даже поставляли рабынь в публичные дома. Эти банкирские семьи, в которых браки заключались по расчету, все более разветвлялись и усиливали свою власть.

* ( Все это, разумеется, условные названия, данные этим семьям учеными нашего времени.)

* ( Это не совсем верно: зерно брали и возвращали мерой (с увеличением на одну треть).)

* ( San Nicolo, A. Ungnad. Neubabylonische Rechts und Verwaltungsurkunden. I. Lpz., 1935, c. 54 и сл.)

Для погребения служили покрытые глазурью глиняные саркофаги, напоминающие по форме туфлю. Конец I тысячелетия до н. э. Длина 1,91 м

Среди покупателей, приобретавших земельные участки, часто были ремесленники, достигшие богатства и почета. Ремесло наряду с сельским хозяйством и торговлей играло важную роль в вавилонской экономике. Ремесленники работали не только на местный рынок; изделия вавилонского ремесла вывозились и за пределы страны. В процессе многовекового развития ремесло все более специализировалось и дифференцировалось. Из небольшого числа лиц, владевших искусством изготовления различных изделий, выросла целая армия обученных, знающих свое дело ремесленников, составлявших значительную часть населения. Их труд в большой мере содействовал росту богатства и процветанию городов и общин. Без него не могли обойтись ни Цари, ни храмы, ни остальное население. Поэтому каждый правитель стремился иметь в своей стране возможно больше искусных мастеров, которые могли бы удовлетворить его тщеславие и обеспечить ему комфорт. Из различных областей Передней Азии в Вавилонию прибывали ремесленники. Они либо перебирались сюда по доброй воле, поскольку их привлекали благоприятные условия работы и жизни, либо переселялись насильственно в результате военных экспедиций. Навуходоносор II, следуя примеру своих предшественников, после завоевания Иерусалима вывел всех кузнецов из этого города и поселил их в своей стране.

* ( H. Gressmann. Altorientalische Texte zum Alten Testament. B.- Lpz., 1926, c. 129.)

Квалифицированный ремесленник занимал гораздо более высокое общественное положение, чем крестьянин или торговец, не говоря уже о необученном рабочем. С возрастанием числа квалифицированных ремесленников это различие, однако, стиралось, и ко времени Навуходоносора ремесленники принадлежали как к зажиточной, так и к неимущей части населения. Их умение не служило более основанием для возвышения над другими группами населения. Разумеется, и в нововавилонский период были весьма уважаемые ремесленники и художники, занимавшие высокое положение в обществе. Но никогда, конечно, не исполнилось пожелание, выраженное в одной надписи: «Художники должны стоять во главе правительства страны, а если царь не почитает их, страна отпадает от него». Богатство и власть были предпочтительнее, чем ум и мастерство.

Такие глиняные фигурки изготовлялись тысячами в формах и продавались населению обычно в связи с религиозными праздниками. Середина I тысячелетия до н. э. Высота 6,6 см

Глиняная модель стола на трех ножках с круглой столешницей. VI в. до н. э. Высота 5,4 см

Как видно, гончары также выделывали кирпич, хотя обычно этим занимались их подручные. Если же дело касалось кирпичей с рельефами и глазурью, предназначавшихся для парадных сооружений, то их изготовление требовало особого мастерства. Об этом свидетельствуют покрытые разноцветной глазурью кирпичи, примененные при сооружении Дороги процессий и Ворот богини Иштар. Для того чтобы сделать рельефные изображения зверей, украшавшие стены, по единому эскизу изготовлялись глиняные модели, служившие основой при выделке глиняных форм. В этих формах штамповались, а затем и обжигались кирпичи с рельефами. Лишь после этого на них наносилась цветная глазурь. Различной окраски мастера добивались, добавляя окислы металлов. Чтобы отделить одну краску от другой, они накладывали, вероятно, стеклянные нити, которые препятствовали смешиванию красок. При обжиге на медленном огне эти нити расплавлялись и спекались с глазурью. Дозировка отдельных добавлений и обжиг такой глазури требовали особого искусства, которым владели лишь немногие мастера и методы которого были известны только в Вавилонии.

Глиняные колокольцы, несомненно, находили применение при культовых действах. VI в. до н. э. Высота 3,8 см

К древним и важным ремеслам принадлежала обработка продуктов животноводства. Шерсть пряли обычно сами женщины, живущие в доме. Но крупные храмы, владевшие большими стадами скота, имели у себя целый штат прядильщиц. Многие из них были рабынями; вместе с тем храмы пользовались и наемной рабочей силой. Ткачество было в основном делом мужчин, кроме тканья для личных нужд, чем занимались женщины. Храмы располагали большим числом ткачей, которые в зависимости от того, с каким материалом они имели дело, подразделялись на мастеров пестроткачества, льноткачества и шерстоткачества. С помощью простого горизонтального ткацкого станка они выделывали получившие признание и в других странах знаменитые вавилонские ткани. Так как овечья и козья шерсть в натуральном виде могла быть только черного, белого или бурого цвета, то ее до тканья надо было передать красильщику, который, добавляя различные растительные или минеральные вещества, красил шерсть в желаемый цвет. Для особенно дорогих одеяний выделывались ткани с вплетенными в них тонкими золотыми нитями, которые придавали платью металлический блеск. После тканья производилась валка материи. Валяльщик отбивал ткани дубинкой, чтобы нити плотнее прилегали друг к другу/Изготовление одежды брал на себя портной, который обслуживал в первую очередь придворных, жречество и богатых горожан. Бедняки, разумеется, шили себе одежду сами. Из портновских мастерских выходили, конечно, чаще всего роскошные одежды с дорогой вышивкой, нашитыми украшениями из металла и жемчуга. Особенно широкое поле деятельности предоставляли портным храмы, ибо было принято по случаю каждого праздника увешивать скульптурные изображения богов новыми роскошными одеяниями.

Выделка и обработка кож была делом особых ремесленников, в основном сапожников, изготовлявших разнообразные товары. Обычно они сами занимались и дублением кожи. Сапожники шили кроме сандалий, башмаков и сапог также сумки, кошельки и мешки для повседневных нужд; большим спросом пользовались кнуты и всякого рода ремни, необходимые для сбруи, надевавшейся на лошадей, ослов, быков. Их заказывали не только сельские хозяева, владельцы караванов и торговцы, но и царские чиновники для снаряжения войска. Солдатам требовались кожаные латы, поножи, щиты и колчаны. Поэтому царь постоянно облагал поборами значительную часть ремесленников, обрабатывавших кожу.

Примитивный горизонтальный ткацкий станок, которым поныне пользуются деревенские женщины, напоминает по конструкции вавилонский

* ( Изделия из бронзы были только литые.)

На алебастровом рельефе, на котором изображен ассирийский царь Ашшурбанапал, можно ясно увидеть упряжь, конструкцию и арматуру легкой колесницы. 1-я половина IX в. до н. э. Высота 0,97 м, ширина 1,83 м

Камень в Вавилонию привозили из других стран. Этот материал был дорог, и население пользовалось лишь самыми необходимыми каменными орудиями, такими, как терка, каменная мельница для зерна, пестик, сделанными обычно из пористого базальта. В основном дорогостоящие каменные изделия находились во дворце и в храмах, по заказам которых каменотесы выделывали великолепные по форме, превосходно отполированные вазы и чаши из алебастра. Такие сосуды ценились настолько высоко, что их как дорогую добычу привозили из Египта и Финикии; их также присылали царю в качестве дани. В небольших изящных каменных сосудах хранились главным образом духи и благовонные масла.

Скульпторы работали почти исключительно для дворца и храмов. Каменных монументов в Вавилоне было, по-видимому, не так много, как в соседней Ассирии, где имелись каменоломни, в которых добывался алебастр. Навуходоносор хотел увековечить себя прежде всего в своих строениях, которые он приказывал пышно разукрашивать глазурью, что научились делать незадолго до того времени. Сохранилось всего одно скульптурное изображение Навуходоносора: рельеф на отвесной скале возле Нахр-эль-Кельб, устья «Собачьей реки» при впадении ее в Средиземное море; этот рельеф был высечен в честь захвата царем труднодоступного горного перевала. И от предшественников Навуходоносора не осталось, в отличие от ассирийских властителей, никаких портретов. Только Хаммурапи приказал сделать свой портрет на так называемой Стеле законов. Поле деятельности скульпторов было в Вавилоне, видимо, не слишком широким.

Большим спросом пользовались изделия резчиков печатей. Небольшой каменный цилиндрик можно было прокатить по глине, оставив при этом отпечаток вроде изображенного на этой картине моления богине Иштар. 1-я половина II тысячелетия до н. э. Высота 2,8 см

Такие профессии, как резчик печатей, скульптор или кузнец, требовали мастерства и призвания; приобрести же профессию пекаря, мясника или повара можно было гораздо быстрее. Они не имели столь большого значения для населения, поскольку подобными делами обычно занимались сами женщины, которые вели домашнее хозяйство. Только в богатых домах, во дворце и в храмах для этих целей содержался специальный персонал. Там он был необходим для того, чтобы приносить многочисленные жертвы богам и чтобы обеспечить бытовые нужды дворца и жречества. В храмах приготовлялись также пиво и вино; храмы нередко выгодно торговали этими напитками в розлив. Часто виноделы одновременно исполняли обязанности изготовителей благовоний. Ароматические вещества играли важную роль в культе и требовались поэтому в больших количествах.

Таким образом, специализированное ремесло Вавилонии обеспечивало население не только насущно необходимыми товарами, но и предметами роскоши. Благоприятное географическое положение Вавилона на пересечении торговых путей, плодородие земли и прежде всего трудолюбие его жителей были основой сильных экономических позиций города и процветания страны.