Что было после русской правды

«Русская Правда» — свод законов Древней Руси

«Русская Правда» — кодекс законов в Древней Руси, включающий уголовное, административное, имущественное право, принятый Ярославом Мудрым и отредактированный наследовавшими ему представителями власти.

После принятия христианства жестокие нравы русичей начали постепенно смягчаться, понемногу отходила в прошлое кровная месть. Возникли предпосылки для создания единого государства, один из признаков которого – существование законодательно отрегламентированных сводов и правил, касающихся всех сфер жизни общества.

Предыстория

На Руси существовали как письменные, так и устные правовые нормы. Какого-то общего кодекса законов не было. Ярослав Мудрый, понимая, что государству нужен единый свод законов, собрал вместе законодательные акты и обычаи и выпустил сборник «Русская Правда». У «Правды» было несколько источников:

Точная дата издания «Правды» неизвестна, но точно можно сказать, что её появление относится ко времени правления Ярослава. Сборник увидел свет в промежуток между 1016 и 1054 годами.

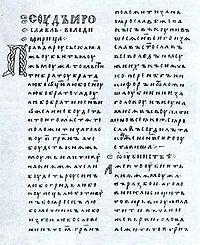

До наших дней не сохранился первый экземпляр – оригинал. Учёные располагают лишь более поздними списками, поэтому нельзя полностью исключить вероятность того, что в документ попали какие-то поздние правки.

«Русская Правда» неоднократно переписывалась, менялась, в неё вносили коррективы в соответствии с требованиями времени.

Причины принятия

Общий свод законов был нужен для того, чтобы легче было управлять государством. При руководстве народными обычаями и «неписаным законом» часто возникала путаница, принимались несправедливые решения, поскольку суд часто бывал субъективным. Ещё одна причина принятия – необходимость замены устаревшей кровной мести «европейскими» методами наказания: системой штрафов, то есть материального возмещения ущерба.

Редакции и разделы

Историкам известны 3 редакции «Правды»:

Краткая состоит из 43 статей. В неё входят:

Пространная редакция содержала 121 статью. Она появилась несколько позже. В неё вошли, помимо того, что было в первой части, уставы Ярослава Владимировича и Владимира Мономаха.

В документе устанавливались нормы и принципы возмещения за нанесённый государству или частным лицам ущерб.

Рассматривались все аспекты:

Сборник законодательных актов был призван облегчить процесс судопроизводства, искоренить самосуд и кровную месть – пережитки языческого прошлого. Кроме того, вводились единые законы для всей территории Руси. Княжества рассматривались в контексте единого государственного образования.

Сокращённую версию выпустили в XIV веке. Она представляла собой новую редакцию Пространной Правды, из которой были убраны некоторые устаревшие нормы.

Обзор содержания

Ярослав Мудрый и его наследники собрали в общем сборнике имевшиеся на тот момент устные и письменные правовые нормы регулирования жизни граждан молодой Киевской Руси.

Виды нарушений закона

Наказание было различным. Судьи при определении меры наказания должны были руководствоваться не соображениями о тяжести совершенного преступления, а брать за основу принадлежность убийцы и убитого к определённому сословию. Тот, кто по происхождению своему относился к знати, получал более мягкое наказание. Если жертва являлась знатным человеком, преступник был обязан уплатить в казну 80 гривен. Если это был простой свободный человек – 40 гривен. За убийство женщины полагался штраф (вира) в 20 гривен. Лишение жизни холопа каралось вирой в 6 гривен.

Существовала классификация побоев, за те, что признавались сильными (с подтверждёнными синяками и увечьями), полагалась вира в 3 гривны, плюс оплата лечения пострадавшего. Альтернативой была кровная месть (это понятие было ещё не полностью изжито).

Кража, совершённая свободным человеком, каралась штрафом в пользу князя. Часть денег преступник отдавал пострадавшему.

Если кражу совершал холоп (который не обладал имущественными правами), штраф за него платил феодал. Мера наказания холопа определялась его хозяином, причём она могла быть абсолютно любой, вплоть до убийства – закон ничем не ограничивал господина.

Поджог двора и гумна – основного имущества, без которого человек превращался в нищего

Мера наказания – «поток и разграбление», что означало физическое уничтожение преступника и полное разорение его семьи.

В «Русской Правде» уделялось большое внимание преступлениям против имущества, против личных прав. Впервые были разделены умышленное убийство и убийство в процессе ссоры, за них предусматривались разные наказания. Особо тщательно охранялось имущество князя.

Система штрафов

Штрафы с момента приёма нового сборника законов на Руси стали применяться в качестве основного вида наказания. Преступления делились на уголовные и гражданско-административного характера. Наказанием за уголовные преступления являлась вира (слово взято с немецкого). За преступления имущественного характера взимался урок. Часть денег изымалась в пользу князя, олицетворявшего верховную власть (государство), часть выплачивалась пострадавшему лицу или его представителям.

Слои населения по «Русской Правде»

Важен следующий момент: по «Русской Правде» можно проследить за делением общества на сословия. Это деление стало очень чётким. Выделяются:

Наказание за преступление зависит от того, представитель какого сословия совершил преступление и представитель какого – пострадал. Закон охраняет высшую прослойку населения, в руках которой сосредоточены имущество и власть.

Значение «Русской Правды»

По «Правде» можно наблюдать постепенное становление раннефеодального государства. Отход от кровной мести (она разрешалась лишь в крайних случаях, да и то только в краткой редакции), замена её штрафами (причём с обязательной долей в пользу государства в лице князя), особое внимание к охране частной собственности – все эти принципы фиксируются и становятся законом. Издание свода законов, обязательного для применения на всей территории Руси, свидетельствует о том, что общество встало на новую ступень развития – раннефеодальное государство.

Правда Ярослава Мудрого

свод законов Киевской Руси

«Древнейшая Правда» представляет собой 18 статей, которые регулируют уголовное право — кровную месть, наказание за убийство в виде штрафа (вира), наказание за побои, езду на чужом коне, порчу имущества и др. [1] wikipedia

Кратко о сути и содержании основных положений

По разным версиям, принятие первого письменного русского свода законов произошло во время правления Ярослава Мудрого в 1016 или 1036 году.

В качестве причин появления обычно называют стремление князя Ярослава ограничить языческие традиции в соответствии с христианскими ценностями, однако одна из датировок (1016 год) совпадает со столковениями новгородцев и приглашенных Ярославом Мудрым на службу наемников-варягов, в результате которых новгородцы, избившие варягов за «насилие над мужатыми женами» были обмануты князем, обещавшим им снисхождение, и казнены.

Основной субъект «Древнейшей Правды» — муж — свободный мужчина.

Фактически — произошло ограничение права на кровную месть, во многих случаях замененное на штраф, причем наемникам-варягам предоставлялось более привилегированное положение.

Правда Ярослава описывает некоторые категории древнерусского (новгородского) общества, уравненные в правах путём установления единого размера виры (в 40 гривен) за их убийство:

«аще будеть русинъ, любо гридинъ, любо купчина, любо ябетникъ, любо мечникъ, аще изъгои будеть, любо словенинъ, то 40 гривенъ положити за нь».

Данный список толкуется исследователями следующим образом:

Список статей Правды Ярослава

Значение Правды Ярослава и дальнейшее развитие законов Киевской Руси

Термин «правда», часто встречающийся в древнерусских источниках, означает правовые нормы, на основании которых вершился суд (отсюда выражения «судить право» или «судить в правду», то есть объективно, справедливо).

В дальнейшем, свод был дополнен сыновьями Ярослава Мудрого (Правда Ярославичей), Святополком Изяславичем и Владимиром Мономахом. Текст Русской Правды (разных редакций) лег в основу многих юридических источников – Новгорода и Смоленска с Ригою и Готским берегом (немцами) 13 в., Новгородской и Судных грамот, Литовского Статута 16 в., Судебника Казимира 1468 и наконец общерусского свода норм эпохи Ивана III – Судебника 1497 [2] http://www.krugosvet.ru

История открытия и мнения историков

В советской историографии главное внимание обращалось на «классовую сущность» рассматриваемого источника (труды Б.Д.Грекова, С.В.Юшкова, М.Н.Тихомирова, И.И.Смирнова, Л.В.Черепнина, А.А.Зимина) – то есть на изучение с помощью Русской Правды социальных отношений и классовой борьбы в Киевской Руси. Советские историки подчеркивали, что Русская Правда закрепила социальное неравенство. Всесторонне защитив интересы господствующего класса, она откровенно провозглашала бесправие несвободных тружеников – холопов, челяди (так, жизнь холопа оценивалась в 16 раз ниже, чем жизнь свободного «мужа»: 5 гривен против 80).

Согласно выводам советской историографии, Русская Правда утверждала неполноправие женщин как в имущественной, так и в частной сфере, однако современные исследования показывают, что это не так (Н.Л.Пушкарева). В советское время принято было говорить о Русской Правде как о едином источнике, имевшем три редакции. Это соответствовало общей идеологической установке на существование в древней Руси единого правового кодекса, как и само Древнерусское государство рассматривалось как «колыбель» трех восточнославянских народностей.

В настоящее время российские исследователи (И.Н.Данилевский, А.Г.Голиков) чаще говорят о Краткой, Пространной и Сокращенной Правдах как о самостоятельных памятниках, имеющих важнейшее значение для изучения различных частей государства Русь, аналогичное общерусским и местным летописям.

Согласно А. П. Толочко, Краткая Правда, включая «Древнейшую Правду», является фальсификатом, выполненным в Новгороде в XV веке на основе Пространной редакции в рамках описания так называемых «Ярославлих грамот» — мнимых договоров князя Ярослава Мудрого с новгородцами.

Русская Правда

Русская Правда содержит в себе прежде всего нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства; является главным источником правовых, социальных и экономических отношений восточных славян.

Содержание

Происхождение

Условное название древнерусского правового сборника, который сохранился только в списках (копиях) XIII—XV веков и более позднего времени. Аналогична многочисленным ранним европейским правовым сборникам, например, «Салической правде» — сборнику законодательных актов Франкского государства. Также известны Рипуарская и Бургундская правды, составленные в V—VI вв. н. э., и др. К Варварским правдам относятся и англосаксонские судебники, а также ирландский, алеманский, басарский и некоторые другие юридические сборники. Название этих сборников законов «Правды» — спорно. В латинских источниках Lex Salica — Салический закон. Вопрос о времени происхождения её древнейшей части в науке спорен. Некоторые историки относят его даже к VII в. Однако большинство современных исследователей связывают Древнейшую Правду с именем киевского князя Ярослава Мудрого. Примерный период ее создания 1019—1054 гг. Нормы Русской Правды были постепенно кодифицированы киевскими князьями на основе устного родового права, с включением моментов скандинавского и византийского права, а также церковного влияния. Как полагает И.В. Петров, Русская правда «явилась конечным кодифицированным результатом эволюции Древнерусского права», прошедшего несколько этапов в своем развитии. [6]

Основные редакции Русской правды

Традиционно сохранившиеся многочисленные варианты «Русской Правды» разделяются на 3 основных редакции, во многом отличающиеся, и получившие наименования «Краткая» (6 списков), «Пространная» (более 100 списков) и «Сокращенная» (2 списка), представляющая собой сокращённый вариант «Пространной» редакции.

Краткая редакция состоит из следующих правовых текстов:

«Краткая Правда» состояла из 43 статей. Первая её часть, наиболее древняя, говорила ещё о сохранении обычая кровной мести, об отсутствии достаточно чёткой дифференциации размеров судебных штрафов в зависимости от социального статуса потерпевшего. Вторая часть (ст. 19–43) отражала дальнейший процесс развития землевладельческих отношений: кровная месть отменялась, жизнь, имущество землевладельцев ограждались повышенными мерами наказания.

Списки «Пространной Правды» находят в списках церковных законов, в летописях, в статьях из Св. Писания судебного и законодательного характера («Мерила Праведные»). «Пространная правда» состояла из двух частей — Устава князя Ярослава Мудрого и Устава Владимира Мономаха, входивших в «Краткую Правду» с позднейшими изменениями и дополнениями Устава, принятого во время княжения Владимира Мономаха, после подавления восстания в Киеве 1113 г. «Пространная Правда» была составлена в XII в. Ей пользовались духовные судьи при разборе светских дел или тяжб. Она значительно отличалась от «Краткой Правды». Число статей — 121. Этот кодекс отражал дальнейшую социальную дифференциацию, привилегии землевладельцев, зависимое положение смердов, закупов, бесправие холопов. «Пространная Правда» свидетельствовала о процессе дальнейшего развития помещичьего земледелия, уделяя много внимания охране прав собственности на землю и другое имущество. В связи с развитием товарно-денежных отношений и необходимостью их правового регулирования «Пространная Правда» определяла порядок заключения ряда договоров, передаче имущества по наследству.

«Сокращенная Правда» относилась к значительно более позднему периоду. Историки полагают, что она сложилась в XVв. в Московском государстве после присоединения территории Великой Перми. По Тихомирову она как раз там и была написана, что нашло своё отражение в денежном счёте.

Источники права

Уголовное право «Русской Правды»

Осложнённые наказания за наиболее тяжкие преступления: за разбой, поджог и конокрадство преступник подвергался не определенной денежной пене в пользу князя, а потере всего имущества с лишением свободы.

Княжеские пени и частные вознаграждения представляют в Русской Правде целую систему; они высчитывались на гривны кун. За убийство взималась денежная пеня в пользу князя, называвшаяся вирой, и вознаграждение в пользу родственников убитого, называвшееся головничеством. Вира была троякая: двойная в 80 гривен кун за убийство княжего мужа или члена старшей княжеской дружины, простая в 40 гривен за убийство простого свободного человека, половинная или полувирье в 20 гривен за убийство женщины и тяжкие увечья, за отсечение руки, ноги, носа, за порчу глаза. Головничество было гораздо разнообразнее, смотря по общественному значению убитого. Так, головничество за убийство княжего мужа равнялось двойной вире, головничество за свободного крестьянина 5 гривнам. За все прочие преступные деяния закон наказывал продажею в пользу князя и уроком за обиду в пользу потерпевшего.

Сословия

К IX в., времени образования Древнерусского государства, у восточных славян установилась собственность знати на землю и сложились социальные группы — аристократы-землевладельцы и зависимые от них крестьяне. В господствующий класс феодалов входили киевские князья, местные (племенные) князья, общинная знать (бояре), верхушка служилых людей, дружина князей. По мнению доктора исторических наук А. А. Горского, в 9 в. и позднее на Руси ещё не сложился феодализм западноевропейского образца как таковой, а существовала система поборничества. Господствующим же классом была не общинная знать, сведений о которой у нас нет, а корпорация дружины во главе с князем. Боярами же являлись представители и потомки «старшей» дружины, а не общинной знати.

После принятия в X в. христианства значительная часть земель сосредоточилась в руках церкви, монастырей, духовенства. Появляется другая категория феодалов — дворцовые слуги, служивые люди, получавшие землю за службу и на время службы.

С увеличением могущества знати росли политические права удельных князей. Они получали от великих князей иммунитеты, освобождались от платежа дани, приобретали право иметь дружину, судить зависимое от них население, собирать подати. Одновременно возникало и право (право-привилегия), охранявшее положение знати. Русская Правда определяла ряд привилегии: повышенное наказание за убийство феодала или причинение ему имущественного вреда, более широкие права по передаче имущества по наследству, в том числе дочерям.

Класс зависимых крестьян складывался различными путями. Процесс кабализации привёл к тому, что свободных крестьян почти не стало. Основной группой крестьянства были смерды, жившие общиной, имевшие свой дом, хозяйство, участок земли в пользовании. Зависимость от землевладельца могла быть большей или меньшей, но главным образом она проявлялась в обязанности платить подати, отбывать различные повинности. Жизнь и имущество смердов охранялось по закону в значительно меньшей мере по сравнению с землевладельцами. Их имущество в случае отсутствия сыновей не переходило по наследству к замужним дочерям, а становилось собственностью господина. Только незамужние дочери получали часть имущества. Смерды подлежали суду князя, его помощников, церкви (если жили на ее земле).

Положение смердов нельзя определить как крепостное. Они не были прикреплены к земле или личности землевладельца, но их зависимое состояние сомнения не вызывает.

Другую категорию населения составляли закупы — смерды, попавшие в тяжелое экономическое положение, взявшие в долг имущество у своего господина и гарантировавшие его возврат как бы самозакладом. Закуп работал в хозяйстве господина и не мог его покинуть, пока не возвращал долг (иначе его переводили в полного, «обельного» холопа). Но закуп имел некоторые права и защиту закона.

Были и другие категории населения — изгои, люди, вышедшие из общины, прощенники — это попавшие под так называемое «покровительство», патронат церкви, монастырей, светских землевладельцев, и обязанные работать в их хозяйстве.

Наряду с зависимым населением господствующие классы эксплуатировали и рабов (холопов). Русская Правда называет их ещё и челядью. Наиболее древними источниками холопства являлись плен и рождение от рабыни. Но Русская правда указывала и другие: самопродажа в рабство, брак с рабыней, поступление в услужение (в тиуны, ключники), «без ряду» (то есть без всяких оговорок), банкротство. Холопом мог стать беглый закуп или человек совершивший тяжкое преступление.

О положении холопов свидетельствовали статьи Русской Правды. За убийство холопа его господину платили возмещение всего 5 гривен, за рабыню-6 гривен. За украденного холопа господин получал 12 гривен. Холоп чаще всего рассматривался как объект права, за него нес ответственность хозяин.

По мере развития ремесла и торговли возникали города, увеличивалась численность городского населения, из которого выделялась богатая верхушка — люди «лутчие». Городское население было свободнее крестьянства. Жизнь и имущество горожан защищались нормами, относившимися к полноправным свободным людям. Русская Правда с уважением называет «гридинов», «купчин», ремесленников, ростовщиков.

Имущественные отношения, Обязательственное право

В Русской Правде существуют понятия: отдача имущества на хранение (поклажа), простой заём, бескорыстная ссуда, одолжение по дружбе, отдача денег в рост из определённого условленного процента, процентный заём краткосрочный и долгосрочный, торговая комиссия, вклад в торговое компанейское предприятие. В Правде существует определённый порядок взыскания долгов с несостоятельного должника при ликвидации его дел, то есть порядок торгового конкурса с различением несостоятельности злостной и несчастной. Существует несколько видов кредитного оборота.

Процессуальное право

Древнерусское право ещё не знало четкого разграничения между уголовным и гражданским процессом, хотя, конечно, некоторые процессуальные действия могли применяться только по уголовным делам. Во всяком случае и по уголовным, и по гражданским делам применялся состязательный (обвинительный) процесс, при котором стороны равноправны и сами являются двигателем всех процессуальных действий. Даже обе стороны в процессе назывались истцами.

Судебные доказательства

В Древнерусском государстве появляется и целая система формальных доказательств:

Что было после русской правды

От «Русской Правды» до Конституции Российской Федерации

Автор работы награжден дипломом победителя III степени

Актуальность. В жизнедеятельности современного общества особое место принадлежит конституции. Ее содержание и сущностные черты определяются, прежде всего, тем, что она регулирует важнейшие общественные отношения между гражданином, обществом и государством, закрепляет основы общественного строя, принципы организации государственного аппарата. Она является фундаментом, на котором держится правовая и политическая система. Вне всякого сомнения, конституция – явление демократического порядка, поскольку устанавливает равноправие граждан, определенные права и свободы, ограничивает произвол государства, его должностных лиц и представителей. Ее принятие, а тем более последовательная реализация, является фактором стабильности, определенности в развитии общественных отношений.

В самом общем виде конституцию можно определить, как основной закон государства, выражающий волю и интересы народа в целом либо отдельных социальных слоев (групп) общества и закрепляющий в их интересах важнейшие начала общественного строя и государственной организации соответствующей страны.

Человечество вступило в эпоху просвещения и политической грамотности, поэтому я хочу изучить историю развития законодательства начиная с Древней Руси и заканчивая современностью, считаю данную тему очень важной.

Из проблемы я могу предположить гипотезу с воего исследования: если я познакомлюсь с этапами развития российского права, а затем выступлю с презентацией своего исследования перед одноклассниками, то смею предполагать, что уровень моей правовой грамотности и моих одноклассников повысится.

Объект исследования : основные законы российского государства

Предмет исследования : причины динамики российского законодательства.

Цель: является выявление взаимности влияния исторических событий и правовых норм в процессе эволюции российского общества и государства от времен Русской Правды до Конституции 1993 года.

1. узнать, когда и как образовались первые своды законов на Руси;

определить, как менялись законы в российском государстве до ордынского нашествия;

узнать, какие законы были приняты в московском княжестве;

узнать, какие законы действовали в Российской империи ;

проследить изменения в Конституциях Советского государства;

узнать, что сохранила, а что претерпело изменение в конституции Российской Федерации;

— исторический методсостоит в подходе к государству и праву как к развивающимся и изменяющимся по времени явлениям, позволяет рассматривать все явления в единой исторической перспективе.

— Сравнительный методзаключается в сравнительном изучении государственно-правовых явлений России. При этом выявляются их общие черты, различия и особенности развития.

— Теоретический метод анализа и обобщения– это вывод о сходстве двух или более явлений в каких-либо определенных отношениях.

Новизна исследования заключается в рассмотрении не только в эволюции собственно законов, сколько исторических и иных причин их возникновения.

Краткий анализ использованной литературы: для написания проектной работы в основном я использовал сайты интернета. Их можно разделить на две группы. Первая группа – это анализ российского законодательства. Вторая группа – это документы, которые были необходимы для написания данной работы. На материалы в работе присутствуют библиографические ссылки.

II . От «Русской Правды» до Конституции Российской Федерации.

Русская правда, как и другие источники права, имеет свою структуру. Она состоит из трех редакций. Первая редакция – Краткая. Она включает в себя Правду Ярослава (17 статей) и правду Ярославичей, которая, в свою очередь, состоит из Покона Вироного – устава людям, собиравшим штрафы и Урока Мостникам – устава людям, занимавшимся строительством мостов, и в общей сложности включает в себя 43 статьи. Вторая редакция – Пространная, состоит она из 121 статьи, автором ее является Владимир Мономах. Третья редакция – Сокращенная, она была создана в XV веке, не имеет определенного автора и является содержательной переработкой Краткой и Пространной редакций.

Русская Правда вмещает в себя уголовные, процессуальные, торговые, наследственные законы. По законам Русской Правды строились социальные, экономические и правовые отношения в Древней Руси. Почему возникла необходимость принятия письменных законов в государстве? Правда Ярослава отразила нормы раннефеодального права. Ее главным источником было древнерусское обычное право. Для того, чтобы нормы обычного права не могли по-разному регулировать одни и те же отношения в разных частях государства, Ярослав санкционировал и распространил на всю территорию ту систему обычного права, которая возникла в самом Киеве, сделав ее обязательной, таким образом, для всех остальных частей своей державы.

Таким образом «Правда Ярославичей» — новый юридический сборник Киевской Руси, в котором нашло отражение окончательное оформление основных начал этого права.

Создание «Русской Правды» заложило основы, будущей нормативно-правовой системы, и при создании новых судебников в дальнейшем она всегда оставалась основным источником, который брался законнотворцами за основу не только как документ, содержащий все акты и законы, но также как образец единого правового документа [2.2].

Судебник 1497 года основывался на предшествующем законодательстве. Источниками этого нормативного правового акта явились:

1. Русская правда, включая её позднейшие редакции;

2. Уставные грамоты — нормативные документы, издаваемые верховной властью по вопросам местного управления;

3. Судные грамоты — постановления о судоустройстве, даруемые отдельным местностям и содержащие, кроме того, некоторые нормы гражданского и уголовного права (Псковская судная грамота, Новгородская судная грамота);

4. Судебные решения по отдельным вопросам.

Судебник, ограничивая власть кормленщиков, устанавливал, как должен происходить суд, и притом с участием выборных представителей от верхов местного населения. Судье запрещалось брать взятки, использовать суд с целью мести и т.п. Это было положительной стороной централизации. Но «судебник» призван был, в первую очередь, обеспечить классовые интересы феодалов. Смертная казнь вводилась для многих «лихих дел», связанных с посягательством на феодальную собственность и порядок. За перепашку межи били кнутом и брали денежный штраф. Он содействовал дальнейшему развитию феодальных отношений [2.8].

Народные выступления и боярский произвол в период малолетства Ивана IV, а также общая тенденция к централизации страны и государственного аппарата повлекли за собой издание этого нового свода законов. Взяв за основу судебник Ивана III, составители нового судебника внесли в него изменения, связанные с усилением центральной власти.

Судебник Ивана IV, Судебник 1550 года — сборник законов периода сословной монархии в России; памятник русского права XVI века, первый в русской истории нормативно-правовой акт, провозглашённый единственным источником права. Принят на первом в Русском царстве Земском Соборе 1549 года при участии Боярской думы. В 1551 году Судебник был утверждён Стоглавым собором, созванным по инициативе царя Ивана IV Грозного. Содержит 100 статей.

Судебник Ивана IV имеет общую прогосударственную направленность, ликвидирует судебные привилегии удельных князей и усиливает роль центральных государственных судебных органов.

В целях укрепления социальной базы центральной власти расширялись права служивого сословия. В частности, запрещался переход служилых людей в кабальное холопство; более детально регламентировались взаимоотношения между феодалами и зависимыми крестьянами. Закон предоставлял крестьянским общинам право самоуправления, раскладки податей и надзора за порядком. Также Судебником подтверждалось право свободного перехода крестьян. В статье о крестьянском переходе прямо определяется, что, кроме платежа за «пожилое» и за «повоз», других пошлин нет.

Судебник защищал честь любого члена общества, однако штрафы за «бесчестие» (оскорбление словом или делом) различались. От 600 рублей и до 1 рубля, в зависимости от сословия [2.9].

После Смуты ХVII в. нужно было многое восстанавливать. Переделывать или делать заново, т.к. события начала столетия сильно подорвали все учреждения и установления. Такая доля легла на плечи царя Михаила Федоровича Романова. После Судебника 1550г. накопился новый материал «указы и приговоры» высших властей. Но когда в ходе московского восстания 1648 г. дворяне и посадские люди поставили вопрос об упорядочении управления, в том числе и о составлении левого свода законов, в распоряжении властей, согласившихся с этим требованием, оказался обширный материал из «новоуказных статей».

Появление Соборного Уложения стало необходимостью составления единого всероссийского закона, поскольку казуальный характер присущий предшествующему законодательству становился неэффективным. Требовалось ясность и точность формулировок закона.

Источниками Соборного Уложения послужили: Судебники 1497 г. и Судебник 1550 г., указные книги приказов, царские указы, приговоры Боярской Думы, постановления Земских соборов, литовское и византийское законодательство.

Соборное Уложение не имело прецедентов в истории русского законодательства, это первый в истории России систематизированный закон.

Новое уложение определяло статус государства и самого царя, содержало комплекс норм, регулирующих деятельность всех органов государственного управления, устанавливало порядок въезда и выезда из страны, регламентировало несение различных служб, выкуп пленных, таможенную политику, положение различных категорий населения в государстве. Оно отразило процесс слияния поместья с вотчиной.

Важнейшим разделом «Соборного Уложения» была глава «Суд о крестьянах». Вводился бессрочный сыск беглых и увезенных крестьян. Подтверждался запрет перехода крестьян к новым владельцам в Юрьев день. Феодалы получили право практически полностью распоряжаться собственностью и личностью крестьянина [2.7].

Значительное количество несистематизированных нормативных актов устаревание Соборного Уложения 1649 г., развитие буржуазных отношений и разложение феодально-крепостнического строя требовало принятие новых законов. Император Николай I создает второе отделение Его Величество Императорской канцелярии под руководством М. М. Сперанского, который составил 45 томов российских законов и только пятнадцать томов действующих законов, включавших, в том числе основные законы, законодательство о губернских учреждениях, государственных финансах, правах состояния, акты в сфере административного права, гражданские и уголовные законы, а также указатели, вспомогательные материалы и другой справочный аппарат .

Сперанский выделил здесь несколько важных моментов: во-первых, порядок организации верховной власти; во-вторых, государственные органы, с помощью которых государственная власть осуществляет свои полномочия; в-третьих, средства и силы государственные; в-четвертых, степень участия подданных в государственной деятельности. Каждому из указанных моментов соответствовала определенная категория законов: 1) основные законы, 2) учреждения государственные и губернские, 3) законы сил государственных (уставы о рекрутской и земских повинностях, уставы казенного управления), 4) законы о состояниях. Вторая группа государственных законов состояла из законов, охраняющих «союз государственный и гражданский»: 1) предохранительные законы (уставы благочиния) и 2) уголовные законы.

Гражданские законы также подразделялись Сперанским на определительные и охранительные, объединяющие соответственно нормы материального и процессуального права. К первой группе относились законы, определяющие права и обязанности в области семейных отношений, общие законы об имуществах и особенные законы об имуществах. Во вторую группу входили законы о порядке взысканий по бесспорным делам, судопроизводстве и о мерах гражданских взысканий.

Каждый том Свода представлял собой самостоятельное собрание правовых норм, имеющее единую для всего тома нумерацию статей.

Систематизация законодательства в форме инкорпорации, проведенная в 1826—1832 годах знаменовала собой новый этап в развитии русского права. Впервые в истории страны правоприменитель получил свод действующих законов, имеющий достаточно четкую и продуманную теоретическую и практическую основу, снабженный указателями и вспомогательными материалами и т. п. Переход от бессистемности и противоречивости законодательства к четкой системе изложения законов стало существенным прорывом в истории развития отечественного права. Свод объединил законодательный материал, разбросанный в многочисленных и труднодоступных источниках права; благодаря этому законы, ранее известные лишь ограниченному кругу лиц и то не в полном объёме, стали доступными для изучения каждому, что оказало благотворное влияние на развитие правовой культуры [2.6].

2.5. Конституции Союза Советских Социалистических Республик

Октябрьская революция, покончив с феодальными пережитками, положила начало ликвидации капиталистических отношений, которые нельзя было устранить сразу. Захватив власть, пролетариат приступил к ломке старого и созданию принципиально нового общественного строя.

Необходимость в краткие сроки решить самые насущные проблемы государства (вопрос о частной собственности, возобновление работы заводов, вопрос о государственном устройстве), подтвердить легитимность власти советов, необходимость в законодательной базе, фиксации системы управления – стали причинами принятия конституции нового государства. Конституция появляется именно в это время, потому что постреволюционное государство явилось самой благоприятной почвой для создания Конституции. Именно в этот момент появляется необходимость создания структуры, базы, системы государства взамен падшего императорского строя.

В истории Советской России насчитывается четыре Конституции: 1918, 1925, 1937, 1978 годов — советские социалистические конституции, развивались в соответствии с принципом преемственности.

Конституция РСФСР 1918 года была принята вскоре после октябрьской революции, она носила классовый характер, опиралась на лозунги большевиков и на первые декреты советской власти, открыто провозгласила классовый характер пролетарской демократии, закреплялось неравенство прав граждан .

Конституция 1925 года — причина ее принятия — образование СССР. В связи с появлением в РСФСР субъектов, появились положения, определяющие их статус, она опиралась на Конституцию СССР, вместе с тем она воспроизводила многие положения Конституции 1918 года .

Последующие конституции РСФСР принимались вскоре после принятия конституций СССР и практически полностью воспроизводили их положения. Конституция 1937 года — вступление страны в новый этап ее развития — социализм победил окончательно. Конституция сохранила классовую сущность, отменила лишения политических прав граждан по социальному признаку, ввела всеобщее тайное избирательное право, включила принцип равноправия граждан. Впервые появились главы об основных правах и обязанностях граждан. Они были классово ориентированы и делали упор на коллективные права .

Теперь открыто в государстве диктатуры не существовало. По политической основе РСФСР осталась государством трудящихся, но лозунг диктатуры пролетариата был снят. По форме правления осталась советской республикой. Однако теперь съезд советов упразднен, вместо него создан однопалатный верховный совет. В 1937 году значительно усилилась централизация полномочий в руках центральной федеральной власти.

За сорок лет после принятия предыдущей Конституции во всем советском обществе произошли столь глубокие изменения, что их стало необходимо обобщить в Новом Основном законе страны. Конституция РСФСР 1978 года была принята в соответствии с Конституцией СССР 1977 года, что должно было отразить «вступление в этап развитого социализма». Понятие трудящиеся заменено на народ, который являлся субъектом государственной власти. Появляется отдельная статья о партии, КПСС объявлялась руководящей и направляющей силой. Закреплялось равенство граждан независимо от происхождения и социального положения. Дан полный перечень прав и свобод граждан. Появилась норма о суверенитете РСФСР. С 1989 года в Конституцию вносились существенные изменения, обусловленные демократизацией общества: признание приоритета прав человека, принципа разделения властей, многопартийности, частной собственности [2.10].

2.6. Конституция Российской Федерации

Ещё в 1989 году начался постепенный процесс реформирования конституции 1977 года. В основном процесс пошел по пути внесения многочисленных изменений в действующую Конституцию РСФСР, которая приобретала в связи с этим противоречивый характер. Одни ее нормы противоречили другим. Эта несогласованность вызывала то ожесточенное противостояние и противоборство законодательной и исполнительной властей, высшей точкой которого явились события в октябре 1993 г., разрешившиеся в ходе вооруженного столкновения властей роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Налицо был не только политический, но и конституционный кризис. В этих условиях принятие новой Конституции должно было явиться базой, способствующей установлению стабильности в обществе. Новая Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. и вступила в действие со дня ее опубликования 25 декабря того же года .

Особенности, которые присущи Конституции РФ 1993 г. и отличают ее от бывших советских конституций, весьма значительны:

1. В Конституции содержится преамбула, которая констатирует, что данная Конституция принята многонациональным народом Российской Федерации.

2. В Конституции РФ 1993 г. по сравнению с предшествующими конституциями, содержатся принципиально новые положения. По-новому закреплены принципы устройства российского общества.

3. В Конституции 1993 г. Российская Федерация провозглашается демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления.

4. К числу основ конституционного строя отнесено признание человека, его прав и свобод высшей ценностью.

5. Впервые в России провозглашается светский характер государства «Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»

6. Впервые установлено, что законы подлежат официальному опубликованию, а неопубликованные законы не применяются.

7. По сравнению с предшествующими конституциями Конституция РФ 1993 г. внесла существенные изменения в нормы, закрепляющие основы правового статуса человека и гражданина.

Любой закон, а конституция по сути своей так же является законом, оказывает свое регулирующее действие (работает), когда он отражает суть сложившихся социально-экономической ситуации в обществе и дальнейшей тенденции его развития [2.5].

Таким образом, изучив данную тему, использовав литературу ведущих историков и правоведов, периодические издания, можно сделать вывод, что Древнерусское право, как и государственность, возникли на территории Восточной Европы, которая находилась за пределами древней Римской империи. Формирование политических и юридических институтов на Руси происходило в результате разложения патриархального общинного строя у славянских племен, образования раннеклассовых межплеменных объединений предгосударственного характера и перерастания их в Древнерусское государство с центром в Киеве. На раннем этапе развития Древнерусского государства действовали нормы обычного права. С усилением роли государства все в большей мере возрастало значение законодательной деятельности князей, появились письменные правовые акты, определявшие привилегии господствующего класса и защищавшие их интересы.

Первым этапом в истории формирования системы российского права стали IX – середине XVII вв. – период, когда происходило определение общих направлений правового регулирования и зарождение системы законодательства в России. Этот период уходит своими истоками к формированию государственности и позитивного права в Древней Руси и завершается изданием Соборного уложения 1649 г.

Процесс поиска путей определения направлений развития русского права продолжился изданием Судебника 1497 г., который в условиях происходившего объединения русских земель вокруг Москвы представлял первую, но при этом достаточно несовершенную попытку создания общерусского акта кодифицированного характера. Судебник базировался на указанных выше актах, но пока еще не имел четкой внутренней системы – при выделении положений о суде, центральном и провинциальном, не были разделены в статьях нормы материального и процессуального права. Развитием данного акта стал Судебник 1550 г., в котором были учтены прежние недостатки и проводится, хотя и не выдержанное последовательно, разграничение нормативно-правовых положений материального.

Соборное уложение 1649 г. стало своеобразный чертой, с которой начался отсчет действовавшего в России законодательства, и отдельные его нормы действовали до начала XX столетия. Сохраняя преемственность и объединив положения прежних узаконений, Соборное уложение оформило и закрепило присущие своему времени нормы права и стало значительным шагом вперед в продвижении к системе права и законодательства, определив на этом этапе сферы правового регулирования как прообразы будущих отраслей права.

Существенные черты периода империи (с начала XVIII в.) заключаются в том, что, соединив в себе постепенно обе половины Руси, став государством общерусским, империя старается изменить московский государственный строй через усвоение западноевропейских и западнорусских форм, путем реформаторского законодательства; почти все учреждения Московского государства уничтожаются и заменяются новыми; различные классы смыкаются в сословия, самая верховная власть получает новые основания; государство из вотчинного и патриархального превращается в полицейское.

Российское государство прошло долгий и сложный путь от Русской Правды до Конституции Российской Федерации 1993 года, от княжеской деспотии до демократического государства.

И если рассматривать тенденции развития законодательства, то можно быть твердо уверенным, что российская Федерация идет по пути развития демократического государства, в котором права и свободы человека являются наивысшей ценностью.

Таким образом, правовая система есть сложно-структурное, многоуровневое образование, состоящее из совокупности элементов и подсистем, имеющее свою историю, социально-экономические, политические, национальные и культурные основания и предпосылки развития.

Становление и развитие российской правовой системы происходило по общим законам, присущим становлению и развитию любой правовой системы, охватывает собой все правовые явления в масштабах государства и общества.

Российская правовая система и ныне находится в ситуации структурных реформ, при этом основным направлением ее развития является построение правового государства на базе развитого гражданского общества, где центральным звеном, высшей ценностью выступали бы права человека, реально обеспеченные, гарантированные и защищенные.

1. Дювернуа Н.Л. Источники права и суд в Древней России. М., 1869.

2. Ресурсы интернета:

2.2. Мельникова В. А. Причины дополнений и изменений положений «Русской правды». Вход доступа: http://poznaemvmeste.ru/ (12.12.18)

2.3. Мельникова В. А. Устав Владимира Мономаха.Вход доступа: