Что было построено после войны

Что было построено после войны

Восстановление СССР после войны называют также «сталинским экономическим чудом». Заново отстраивались города, цены ежегодно снижались, рабочие имели возможность заработать и взять квартиру в ипотеку под 1 процент годовых. При нулевой инфляции.

Масштабы

Советский Союз понес тяжелейшие потери в Великой Отечественной войне. Было стерто с лица земли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций.

Прямой ущерб советской эконмике составил 679 млрд. рублей (сравнимо с суммарными капиталовложениями СССР за первые четыре пятилетки). Полный ущерб, включающий в себя затраты на реконструкцию заводов и ведение войны, оценивается экономистами в 2 трлн. 596 млрд. руб. И это при том, что доходы бюджета СССР в 1940-ом равнялись 180 млрд. руб.

Народное хозяйство, металлургия, сельское хозяйство были отброшены на 10 лет назад, на уровни ещё 1930-х годов.

Кто восстанавливал?

Репарации в СССР поступали из Германии, Японии, Венгрии и Финляндии. Оттуда же в Советский Союз вывозилось оборудование для заводов, станки. Кроме этого, на территории Германии были «советские» заводы, которые поставляли свою продукцию «домой».

На государственных предприятиях (после национализации 1947 года это были все предприятия) сохранялась полувоенная трудовая дисциплина. Рабочие продолжали быть прикрепленными к заводам, хотя формально уже были введены и отпуска, и выходные.

Сохранение полувоенной дициплины было необходимо, поскольку над восстановлением страны трудились сообща разные группы населения: 2, 5 миллиона заключенных, 2 миллиона военнопленных и около 10 миллионов демобилизованных.

«Сталинское чудо»

США по Плану Маршалла помогали восстанавливать Европу (параллельно создавая Евросоюз), на это шли значительные средства и силы. В то же, что СССР не только выполнит, но и перевыполнит свой план мало кто верил. Однако так и произошло.

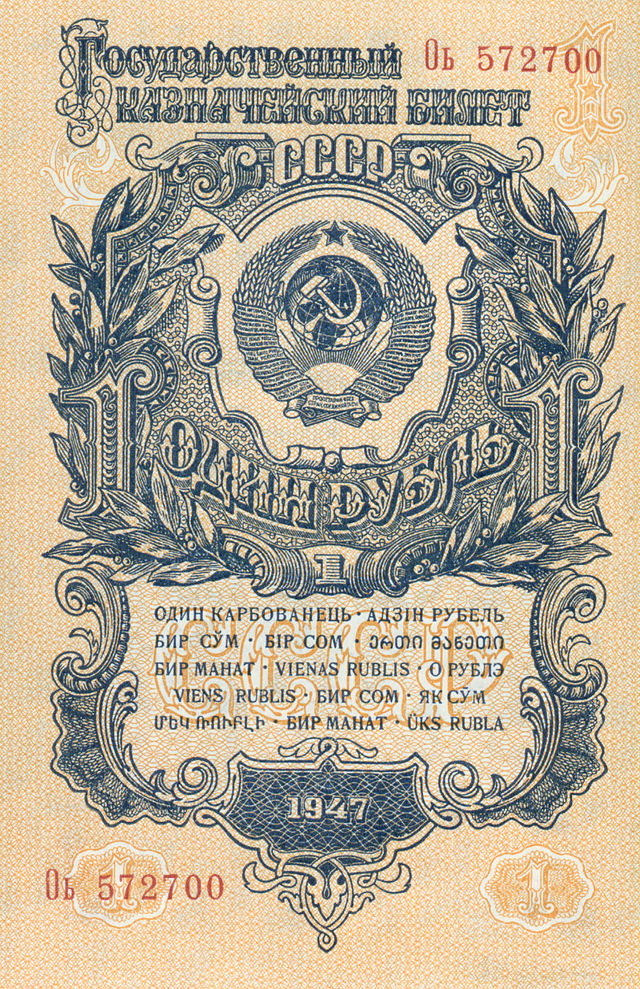

Денежная реформа

Одним из инструментов послевоенного восстановления экономики была денежная реформа 1947 года.

Её целью было провести эмиссию и аннулировать денежные накопления, нажитые спекуляцией. Прводилась она в форме деноминации. По первоначальному плану она должна была пройти ещё в 1946 году, но из-за голода, вызванного неурожаем и засухой в ряде регионов СССР, её перенесли. 13 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «Об отмене карточной системы и денежной реформе».

В конце 1947 года при средних зарплатах городского населения в 500—1000 рублей килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, пшеничного — 4 рубля 40 копеек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 15 рублей, сливочного масла — 64 рубля, подсолнечного масла — 30 рублей, мороженого судака — 12 рублей, кофе — 75 рублей; литр молока — 3-4 рубля; десяток яиц — 12-16 рублей (в зависимости от категории, которых было три); бутылка пива «Жигулевское» — 7 рублей; пол-литровая бутылка «Московской» водки — 60 рублей.

Было время, и цены снижались.

Сталинская ипотека

Сегодня есть шутка: «Ипотека на полвека». Несмешная такая шутка. Поняли бы её после войны?

В план по восстановлению страны после войны советское правительство включало также и ипотечную программу советского образца. В третьем пункте Постановления Совета Министров СССР от 25 августа 1946 года было черным по белому прописана ипотечная ставка в 1% годовых. И это при нулевой инфляции послевоенных лет!

«Для предоставления рабочим,инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8-10 т. руб. покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 т. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой 1% (одного процента) в год.

Обязать Министерство финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей».

Немцы пленные

Но немцы, конечно, много что построили, также они работали в коммунальном хозяйстве. Отличались особой дотошностью и неспособностью понять (при усвоении все прочей рабочей лексики) слово «халява».

Методы

В 1946 году был определен план по кредитованию и финансовой поддержке регионов СССР, которые подверглись оккупации, началось стремительное восстановление инфраструктуры и жилого фонда. Был сделан упор на индустриальное развитие. В 1946 году механизация составляла 15 % от довоенного уровня, в 1949 году она уже стала вдвое больше довоенного.

Прошла коллективизация в регионах, вновь присоединенных к Советскому Союзу, был введен налог на частную собственность, приусадебные участки стали обязаны делать натуральные поставки, происходило укрупнение колхозов и снижение их количества, с целью увеличения длины поля, повышающей его эффективность.

Сталинское возрождение. Союз после войны восстановили в кратчайшие сроки

Одна из самых впечатляющих страниц в послевоенной истории нашей страны — восстановление экономической и социальной инфраструктуры Советского Союза, разрушенной войной. Происходило оно в кратчайшие сроки. Разумеется, был задействован весь мощнейший мобилизационный ресурс советской страны, но и в этом случае все равно восхищает не только та скорость, с которой отстраивалась Страна Советов после войны, но и общее улучшение качества жизни населения.

В марте 1946 г. Верховным Советом СССР был утвержден план восстановления и развития народного хозяйства на 1946 — 1950 гг. — первая послевоенная «пятилетка». Ее главной задачей было провозглашено восстановление тех районов страны, которые в годы войны подверглись оккупации. Сначала предполагалось выйти на довоенный уровень развития промышленности и сельского хозяйства, а затем превзойти его. Целый ряд городов, буквально дотла уничтоженных в годы войны, были восстановлены в течение нескольких лет. Так, настоящим сталинским чудом называют восстановление Севастополя, который пострадал в годы войны очень сильно. Из 6402 жилых домов города-героя уцелела лишь тысяча домов. В годы войны численность населения Севастополя сократилась со 140 тысяч до менее 10 тысяч человек. Люди погибали на фронте и под бомбежками, многие были эвакуированы, многих уничтожили гитлеровцы, кто-то просто умер, не вынеся испытаний военного времени. Фактически Севастополь нужно было создавать заново. И Советский Союз с этой задачей справился блестяще — через несколько лет это был уже совсем другой город, еще более благоустроенный, чем прежде.

Сталин прекрасно понимал значение Севастополя как военно-морского порта. В условиях возобновляющегося геополитического противостояния СССР и Запада Черноморскому флоту предстояло играть важную роль, а Севастополь был его главной базой. Поэтому советское руководство не жалело средств и сил на восстановление разрушенного войной города. Франклин Рузвельт, оценив масштабы разрушений, предрек, что восстановление Севастополя потребует пятьдесят лет, да и то при условии помощи со стороны Запада. Но Иосиф Сталин продемонстрировал всему миру, на что способно советское государство. Севастополь был включен в список 10 городов СССР, подлежащих первоочередному восстановлению. Разбор завалов, работы по разминированию начались сразу после освобождения города. На его восстановление были брошены лучшие архитекторы и строители Советского Союза, более 30 тысяч специалистов самого разного профиля.

Генеральный план восстановления Севастополя разрабатывала группа московских специалистов под руководством профессора Г.Б. Бархина, а непосредственно на месте реализацию плана взяли на себя ленинградские и крымские архитекторы во главе с В.А. Артюховым. В строительстве и восстановлении зданий архитекторы придерживались единого классического стиля. Все дома возводились из белого известняка, добываемого в соседнем Инкермане. Севастополь не просто был восстановлен — он превратился в один из красивейших городов Советского Союза.

Восстановление Севастополя стало наиболее ярким примером возрождения разрушенных войной советских городов. Но кроме населенных пунктов, предстояло возрождать и уничтоженную промышленность, пострадавшее сельское хозяйство западных республик и областей Советского Союза. Все эти задачи успешно решались в течение первой послевоенной пятилетки. В частности, была заново запущена ДнепроГЭС, реконструированы тысячи промышленных предприятий. Основное внимание уделялось восстановлению предприятий военно-промышленного, металлургического, машиностроительного и топливно-энергетического направлений, хотя реконструкционные работы велись на подавляющем большинстве заводов и фабрик самого разного профиля. Послевоенное восстановление не просто возрождало разрушенные, а создавало новые промышленные предприятия, в том числе в тех регионах страны, где прежде промышленность была развита весьма слабо — например, в Западной Белоруссии и на Западной Украине. К 1948 году основной объем работ по восстановлению советской промышленности был завершен, а уровень промышленного производства в СССР к 1950 г. на 73% превысил довоенный. Сталинский план был выполнен.

В восстановлении инфраструктуры принимали участие несколько категорий. Во-первых, это были советские специалисты — рабочие и служащие, колхозники, студенты и учащиеся. Все они вносили посильный вклад в дело восстановления советской промышленности, возрождали города и населенные пункты. Во-вторых, в восстановительных работах были задействованы примерно 10 млн демобилизованных солдат и офицеров РККА, которые после возвращения с фронта также были направлены на стройки народного хозяйства. Третью категорию составляли немецкие и другие военнопленные, которых насчитывалось около 2,5 млн человек. Спустя несколько десятилетий после войны успехи советского руководства в восстановлении городов и предприятий стали приписывать большому количеству немецких военнопленных — мол, проектировали немецкие архитекторы, а восстанавливали бывшие солдаты и офицеры вермахта, отсюда и красота зданий, и их добротность. На самом деле, не игнорируя участие военнопленных в восстановительных работах, все же стоит отметить, что подавляющее большинство работ проектировалось советскими архитекторами и инженерами и выполнялось советскими рабочими. Наконец, четвертой внушительной категорией были 2 млн заключенных советских исправительно-трудовых учреждений, которые тоже были задействованы в послевоенном восстановлении советских городов и предприятий и в промышленных работах.

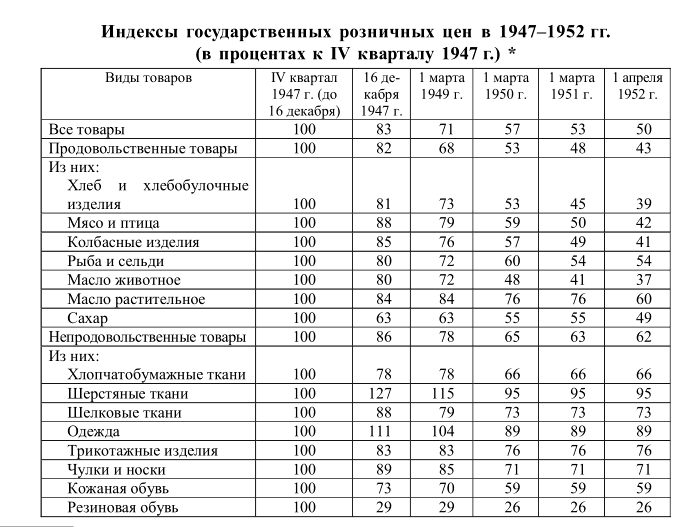

Именно во второй половине 1940-х годов, в первую послевоенную пятилетку, были заложены основы всего последующего экономического развития Советского Союза в его «золотые» 1950-е — 1970-е годы. В частности, началось развитие советского ракетостроения, на базе которого сформировалась космическая отрасль — сильнейшая в мире. До сих пор Россия пожинает плоды той первой послевоенной пятилетки, эксплуатируя достижения советской науки и промышленности. Конечно, военная промышленность, металлургия и машиностроение, энергетика развивались стремительными темпами благодаря мобилизационному рывку, но даже несмотря на это обстоятельство нельзя не отметить, что именно во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. Советский Союз совершил колоссальный прорыв в направлении улучшения жизни населения, повышения ее качества. Вопросам социального развития уделялось не меньшее внимание, чем совершенствованию тяжелой промышленности. Благополучие советских граждан стало одной из главных задач государства и, надо сказать, решалась эта задача довольно успешно. Достаточно просто взглянуть на цифры статистики. Например, детская смертность в 1940-1950 годах снизилась более чем в 2 раза (180 на 1000 — против 81 на 1000) по сравнению с довоенными показателями. С 1947 по 1953 годы в СССР ежегодно снижались цены — при том, что заработные платы оставались на прежнем уровне. Знаменитое сталинское снижение цен навсегда вошло в отечественную историю. Сегодня сложно поверить в то, что цены могут не расти, а снижаться.

Решение многих проблем советского общества было обеспечено появлением огромного количества молодых специалистов. Их выпускали советские вузы, техникумы, профессиональные училища, которые после победы в Великой Отечественной войне серьезно увеличили темпы работы. Огромной заслугой советского руководства в первые послевоенные годы стало восстановление классических традиций образования, которые были серьезно поколеблены в послереволюционное десятилетие. Советский Союз обратился к дореволюционным стандартам качества и среднего, и высшего образования, т.к. руководство страны осознало, что именно они позволят значительно повысить качество человеческих ресурсов, увеличить интеллектуальный и творческий потенциал советского народа.

В «сталинском» СССР были заложены основы высокого престижа научной и преподавательской деятельности. Это сейчас среднестатистический преподаватель вуза получает на уровне продавца или разнорабочего (в лучшем случае). Во второй половине 1940-х гг. престиж преподавательской деятельности обеспечивался не только постоянным подчеркиванием ее нужности для решения задач развития советской экономики, но и реальным материальным стимулированием. Доценты и профессора советских вузов стали одной из самых высокооплачиваемых категорий специалистов, получали многочисленные преференции — и было за что им давать эти блага. Ведь они готовили специалистов — будущих инженеров, управленцев, квалифицированных рабочих, врачей, учителей. Например, количество врачей в послевоенном СССР увеличилось в полтора раза. Это был грандиозный прорыв — квалифицированной медицинской помощью стали обеспечивать даже наиболее отдаленные районы. Врачи с высшим медицинским образованием появились в труднодоступных районах республик Северного Кавказа и Закавказья, в Средней Азии, на Крайнем Севере. Отсюда и снижение детской смертности, и постепенное повышение продолжительности жизни советских граждан.

В условиях послевоенной разрухи огромную роль играло решение жилищных проблем советского населения. Мало того, что жилищная проблема в Советском Союзе еще до войны стояла очень остро, так еще и война внесла свои коррективы, способствовав разрушению огромной части жилого фонда в городах и сельских населенных пунктах западных областей и республик Советского Союза. Советским правительством была предложена и реализована программа жилищного кредитования рабочих и служащих. Она имела некоторые общие черты с современным ипотечным кредитованием — с той разницей, что в послевоенном СССР была прописана ипотечная ставка в 1% годовых, при нулевой инфляции цен. Центральный Коммунальный Банк обязался выдавать ссуды рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим на приобретение в собственность жилого дома. Покупающим двухкомнатный дом выдавалось 8-10 тысяч рублей со сроком погашения в 10 лет, покупающим трехкомнатный дом — 10-12 тысяч рублей со сроком погашения в 12 лет. За пользование ссудой взымался 1% в год. Благодаря такой программе кредитования огромное количество советских рабочих и служащих получили собственное жилье.

Годовая заработная плата рабочего или инженера промышленных предприятий и иных организаций народного хозяйства на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, где в эти годы бурно развивалась промышленность, после повышения 25 августа 1946 года составляла примерно 10 тысяч рублей. Таким образом, средний трудящийся мог приобрести на свою годовую заработную плату двухкомнатный каменный дом с кухней или трехкомнатный рубленый дом с кухней. Чуть подороже стоил каменный трехкомнатный дом с кухней — 12 тысяч рублей. Кстати, предприятия, производящие железобетонные изделия, в массовом порядке начали строиться именно в период второй половины 1940-х — начала 1950-х годов — их продукция должна была идти на нужды восстановления советского хозяйства. Уже затем, через 10-15 лет, построенные еще при Сталине предприятия позволили Никите Хрущеву реализовать свою знаменитую программу по строительству доступного панельного жилья — «хрущевок».

Между тем, инициатором массового жилищного строительства был не Хрущев, а как раз Сталин. Именно он поставил одной из главных задач обеспечение жильем советских граждан.Кстати, те стандарты жилья, о которых говорил Сталин, в выгодную сторону отличались от их последующей трансформации Никитой Хрущевым. В частности, Сталин выступал за строительство домов с такими параметрами квартир, до которых отечественное жилищное строительство «дозрело» лишь сейчас. Так, площадь однокомнатной квартиры предлагалась в 40-45 кв. м., двухкомнатной — в 70-75 кв. м., трехкомнатной — в 100 кв. м. При этом высота потолков, как и в «сталинках», должна была быть не менее 3-3,5 метров. Санузел планировался раздельным. Сравним эти планы с параметрами «хрущевок» — очевидно, что при Хрущеве стандарты квартир и по площади, по высоте потолков были серьезно урезаны, а создание совмещенных санузлов в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах стало настоящим издевательством над жильцами.

Руины и генпланы. Как реконструировали советские города после войны

После Великой Отечественной сотни городов в СССР лежали в руинах. К их восстановлению привлекали лучших архитекторов, которые создавали смелые генеральные планы и восстанавливали уничтоженные населённые пункты. Увидеть чертежи этих проектов можно и сегодня, многие из них оцифрованы и доступны онлайн. Strelka Mag показывает эти документы и рассказывает, как перепридумывали советские города после войны.

Новороссийск

Проект восстановления Новороссийска, созданный Борисом Иофаном

Генеральный план центра Новороссийска, 1944 год. Борис Иофан. МУАР / goskatalog.ru

Как реконструировали: Созданием плана реконструкции Новороссийска занимался Борис Иофан. Архитектор предложил сохранить оригинальную сетку улиц и отстроить в городе величественный парадный центр. Иофан ориентировался на рельеф и природу Новороссийска и учитывал их особенности в своём плане. Это касалось и морских ветров: новые здания должны были защитить главную площадь от норд-оста.

Денег на воплощение этого проекта не нашлось, поэтому он был реализован лишь частично. Появилась придуманная Иофаном центральная аллея, а также сохранилась основная идея генплана — «развернуть» город лицом к морю. Промышленная и жилая зоны остались на прежних местах, но жилые кварталы стали крупнее, а здания — выше.

Калинин (Тверь)

Проект восстановления и реконструкции Твери, 1944–1946 годы. Генеральный план центра города. МУАР / goskatalog.ru

Сталинград (Волгоград)

Генеральный план центра Сталинграда, 1946 год, Каро Алабян

Как разрушали: Сталинградская битва длилась ровно 200 дней: с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го. Бои велись буквально за каждый дом. Например, здание станции «Сталинград» только за сентябрь 1942 года переходило из рук в руки 15 раз. За время войны в Сталинграде было разрушено 41 685 жилых домов и уцелело лишь 9,5 % довоенного фонда. Практически все общественные и культурно-просветительские учреждения были также уничтожены.

Как реконструировали: Разработку генерального плана обновлённого города вела мастерская одного из самых высокопоставленных архитекторов того времени — Каро Алабяна. Команды других архитекторов — Жолтовского, Руднева, Щусева и Гельфрейха — проектировали центральный ансамбль города и разрабатывали конкурсные предложения. Привлечение столь крупных мастеров было связано с идеологическим значением Сталинграда, названного в честь руководителя СССР. Штаб-квартира архитекторов — горАПМ «Сталинградпроект» — расположилась в одном из специально отремонтированных зданий на улице Ломоносовской.

Один из проектов набережной и центра города. Василий Симбирцев и другие архитекторы

Кишинёв

Проект реконструкции послевоенного Кишинёва по генеральному плану А. Щусева / https://locals.md/

Как разрушали: Кишинёв освободили от немецкой оккупации 24 августа 1944 года. За время войны в городе была полностью разрушена центральная улица Ленина (сейчас — бульвар Штефан чел Маре) и 70 % всех построек города.

Как реконструировали: Генеральный план по восстановлению и реконструкции города разрабатывал Алексей Щусев. Он предусматривал строительство новых жилых домов, вокзала, театра и заводов. В Кишинёве появились общественные здания и архитектурные ансамбли в стиле советского неоклассицизма. В долине Буюканы разбили ботанический сад, вокруг высоты Инзова — парк. Сам город архитектор называл «Южной Пальмирой».

Кишинёв в проекте Щусева. Иллюстрация: «Комсомольская правда»

Щусев дал местным архитекторам рекомендации по реконструкции и других молдавских городов. В частности, он предлагал заимствовать элементы народной культуры при проектировании зданий. «Можно вкладывать в архитектуру Молдавии элементы поэзии. Вы знаете, что молдаване — народ земледельческий, здесь производятся главным образом вино, овощи, фрукты… Можно ввести в орнаментику… виноградную лозу, это как будто пустячок, а вместе с тем это красиво. Здесь и акант растёт, и розетки классические на земле растут», — говорил архитектор. Результаты реконструкции города сильно отличались от изначальных планов Щусева: он умер в 1949, и в проект были внесены изменения.

Новгород (Великий Новгород)

Генеральный план центра Новгорода, 1945 год

Как разрушали: Новгород (сейчас — Великий Новгород) находился в оккупации с 15 августа 1941 года по 20 января 1944 года. За это время фашисты разрушили западную часть Софийского собора и повредили храм Спаса на Ильиной улице. После отступления немецких войск на Торговой стороне города начался пожар, в котором сгорели ещё несколько церквей. Из 2 346 жилых домов в Новгороде только 40 остались пригодны для жизни.

Генеральный план центра Новороссийска, 1944 год. Алексей Щусев. МУАР / goskatalog.ru

Как реконструировали: Город вошёл в число 15 населённых пунктов, которые советское правительство решило восстановить в первую очередь. В сентябре 1944 года комиссия под руководством реставратора и академика Игоря Грабаря начала разработку проекта реконструкции новгородского Кремля.

Остальной город отстраивали по плану Алексея Щусева. При реконструкции учитывалась сложившаяся планировка — прямоугольная сетка улиц Торговой стороны и радиальная структура на Софийской стороне. Щусев предполагал, что Новгород превратится в провинциальный город-музей, где будут жить не более 50 тысяч человек. Поэтому новые здания стилистически были решены в стиле русского Средневековья, а все постройки должны были иметь не больше трёх этажей в высоту, чтобы не заслонять памятники архитектуры.

Местные власти воспротивились плану Щусева и скорректировали его. Теперь в Новгороде предусматривалось создание крупного промышленного центра и увеличилась высотность построек. Впрочем, зданий выше пяти этажей в границах Окольного города так и не появилось.

Минск

Один из конкурсных проектов восстановления Минска. Архитектор — Иосиф Лангбард

Как разрушали: К июлю 1944 года, когда Минск освободили от оккупации, в городе сохранилось лишь 20 % довоенной застройки. «Всюду были одни коробки и пепелища», — вспоминал архитектор Георгий Парсаданов. Город был разрушен во время бомбардировок: сначала в 1941 году при атаке немцев, потом в 1943–1944 годах — при контрнаступлении советских войск.

Как реконструировали: Разрушения в Минске были настолько масштабны, что архитекторы рассматривали вариант не восстанавливать город, но от него пришлось отказаться.

Один из неосуществлённых проектов застройки площади. Авторы: Георгий Забо́рский и Лев Мацкевич, 1951 год

Севастополь

Эскиз застройки центра Севастополя

Как разрушали: Севастополь — один из самых пострадавших от войны городов. Немецкие войска начали его осаду в конце октября 1941 года. Бои продолжались 250 дней. После войны в Севастополе осталось только семь зданий под крышами. «Севастополя нет. Есть место, на котором стоял город», — говорил в мае 1944 года Герой Советского Союза лётчик Михаил Авдеев.

Как реконструировали: Восстановлением Севастополя занимался архитектор Валентин Артюхов. Перепланировке города он посвятил всю жизнь. «Как афинский Акрополь, стоял в руинах непокорившийся Севастополь. Камни и щебень кругом, улицы, заросшие бурьяном, и красивые маки у подножия крутых холмов — рдеющая память о тех, кто погиб в дни обороны и в боях за освобождение города. Ещё не отгремели залпы войны, а советские зодчие уже создавали на ватмане новые города на месте руин», — писал Артюхов в 1961 году.

Стройка в разрушенном Севастополе

Команда Артюхова возвела в Севастополе здания в стиле советского неоклассицизма и учла историческую схему улиц. «Изменился архитектурный пейзаж набережных. Две главные магистрали, проспект Нахимова и улица Ленина, раскрыты к морю широкими бульварами, которые удалось сделать за счёт разрушенных зданий противоположной стороны. На трёхкилометровой кольцевой магистрали расположены ансамбли белокаменных зданий», — писал архитектор. Артюхов также стал автором следующего генерального плана Севастополя, утверждённого в 1965 году.

На планировку и послевоенный облик Севастополя оказал большое влияние рельеф города. Берег с бухтами и глубокие овраги в городе не позволяли создать плотную застройку, а сооружать высотные дома было нельзя из-за землетрясений. Севастополь застроили трёх- и четырёхэтажными домами с лоджиями, балконами и черепичными кровлями — многие из этих архитектурных деталей не сохранились до нашего времени.