Что было построено в 12 веке

Архитектура Древней Руси: кратко и со вкусом

Архитектура Древней Руси кратко — это зодчество восточнославянских земель во времена Киевской Руси (9 — 12 вв.) и удельных княжеств с середины 12 века до монголо-татарского нашествия в 1242 году. В статье говориться об истории, особенностях и достижениях древнерусского каменного строительства.

Каменная древнерусская архитектура до 9 века

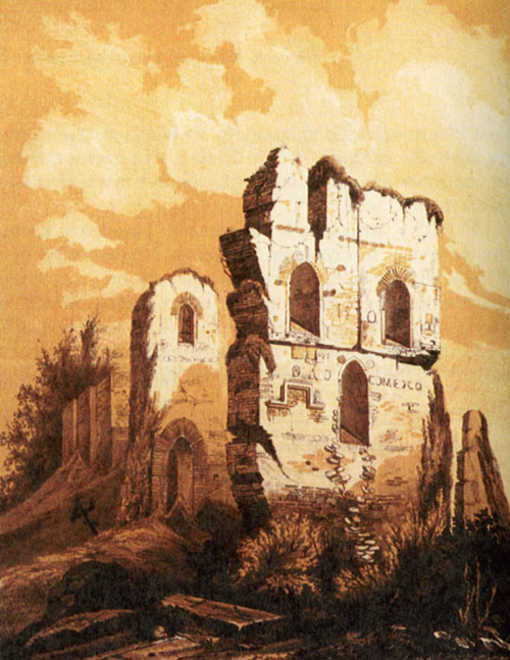

Самая древняя каменно-земляная постройка на территории Древней Руси — Любшанская крепость. Такое название ей дали современные археологи, потому что она находится при впадении речки Любша в Волхов. Построили её в начале 700-х годов (8 век) южно-балтийские славяне на месте деревянного финно-угорского укрепления. (Кликните для увеличения картинки)

Руины Любшанской крепости. Автор: Peterv240 — собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52012735

Местоположение Любшанской крепости на карте. Автор: Vissarion — собственная работа, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2677088

Вид с сопки Вещего Олега через Волхов на Любшанскую крепость на картине «Заморские гости» Автор: Николай Константинович Рерих — Myseum by name of Nicolas Roerichthe last upload: Tretyakov Gallery, Moscow, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21509654

Возникновение русского государства принято относить к 862 году, когда северные племена восточных славян и финно-угров призвали на княжение из народа варягов-русинов Рюрика. Так было, если верить летописи «Повесть временных лет», которую написали более чем на 2 века позже после событий. Но Русь существовала уже до 862 года. Доказательством этого являются:

С середины 8 века (750-е годы) на другом берегу реки Волхов находилось неукреплённое славянское поселение Ладога. По Ипатьевской летописи (дата написания: 15 век) князь Рюрик сел сначала княжить в Ладоге, и только после смерти братьев срубил Новгород и перебрался туда. Но единомыслия у историков в вопросе, где жил Рюрик до Новгорода, нет.

Главные школы древнерусской архитектуры 9 — 13 веков

В древнерусской культуре выделился ряд архитектурных школ со своими особенностями и традициями: киево-черниговская, галицкая, новгородско-псковская и владимиро-суздальская.

Архитектура киево-черниговского круга тесно связана с византийской церковью. Её памятники отвечают лишь своему функциональному назначению. «Это строгие и суховатые по своим формам церковные здания.» (Н. Н. Воронин)

Галицкая архитектура, судя по немногочисленным сохранившимся строениям, обладала теми же качествами, что и владимиро-суздальская:

Новгородско-псковская школа выражала культуру боярской республики и вкусы жителей Новгорода. Она разительно противоположна владимирской своей пластичностью, суровостью и скупостью декора. От киевской отличается влиянием романского стиля.

Владимиро-суздальская школа чрезвычайно близка только галицкому зодчеству. Для неё особенно характерна гражданственность. Внимание уделялось дворцовому и военному строительству. Союз сильной княжеской власти и горожан, объединительные тенденции и борьба за самостоятельность русской культуры определили направление развития данной школы.

Архитектура Киевской Руси — провинции Византии?

С новой религией — христианством — на Русь пришли новые мастера из греко-восточных православных стран. Они строили крестово-купольные храмы:

Стены возводили из более тонкого, чем современный, кирпича-плинфы и камня на розовом известковом растворе — цемянке. На фасаде ряд кирпича чередовался с рядом цемянки.

Такой полосатый декор оформления экстерьера часто дополнялся кладкой с утопленным рядом: на фасад выходили не все ряды кирпичей, а через один, и розовый слой цемянки получался в три раза толще слоя кирпича. Дополняли экстерьер сложно профилированные окна и ниши.

Архитектура 12 века на Руси [Зодчество, Древнерусская]

Дмитриевский собор во Владимире. XII в.

Архитектура Владимиро-суздальского княжества 12 века

«Мы, русские, по преимуществу народ зодчих», — говорил известный искусствовед Игорь Грабарь. Архитектурный гений наших далёких предков с особой силой проявился в несравненных по красоте белокаменных храмах Владимиро-Суздальского княжества.

До сих пор остаётся загадкой, что заставило строителей Северо-Восточной Руси отказаться от обычного для построек Киевской Руси материала — широкого плоского кирпича и перейти к более сложному в обработке белому камню — известняку. Полагают, что первыми учителями для северян были строители из Галича.

Занятый борьбой на юге, Юрий Долгорукий не мог уделять много времени и сил владимиро-суздальскому зодчеству. Иное дело — Андрей Боголюбский. Желая уподобиться библейскому царю Соломону, он строил много и охотно, не жалея средств для пышного убранства своих сооружений. Меняется как внешний вид, так и сам дух архитектуры. На смену простым и суровым храмам Долгорукого приходят утончённые, изысканные церкви Боголюбского. Их фасады расцветают белокаменной резьбой. Здесь и волнами бегущие по стенам лёгкие арки, и стройные колонки с капителями в виде диковинных животных и птиц, и таинственные женские маски.

В источниках есть сведения, что Андрей приглашал зодчих «из немец». Действительно, многие элементы владимиро-суздальского зодчества находят параллели в романской архитектуре Италии и Германии.

Стремясь хотя бы отчасти достичь бессмертия, выдающиеся правители всех времён воздвигали в память о себе огромные сооружения. Не был исключением и Всеволод Большое Гнездо. Среди прочих построек Всеволода во Владимире следует упомянуть высокую белокаменную стену вокруг центра города (детинец), собор Рождественского монастыря (1192-1196) и собор Успенского Княгинина монастыря (1200-1202). К сожалению, все эти сооружения не сохранились до наших дней.

Владимирский успенский собор

Юрий Долгорукий в 1150 г. выдал свою дочь Ольгу замуж за галицкого князя Ярослава Осмомысла. Примерно в эти же годы в Галиче был построен белокаменный Успенский собор. По распоряжению Всеволода Большое Гнездо в 1185-1189 гг. осуществлялась грандиозная перестройка владимирского Успенского собора, в результате которой храм был сильно расширен и увенчан пятью главами вместо одной.

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском

В 1152-1157 первый белокаменный храм — Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском — сооружался во владениях Юрия Долгорукого. Этот древний храм хорошо сохранился до нашего времени. Он сложен из аккуратных квадров белого известняка, который доставляли сюда водным путём из каменоломен возле городка Старица на Волге.

Стройный силуэт собора возвышался над теснившимися вокруг чёрными избами. Казалось, огромный лебедь опустился из заоблачной выси на древнюю вечевую площадь Переславля. Ещё миг — и он снова взлетит туда, где кружит, ожидая его, белоснежная стая.

Золотые ворота

Андрей Боголюбский начал строить ещё одну линию городских укреплений своей новой столицы — Владимира. Её ключевым элементом стали Золотые ворота (1158-1164). (В перестроенном виде они сохранились до наших дней.) Это была огромная каменная башня с аркой для проезда и стройной одноглавой церковью на вершине. По бокам к ней примыкали высокие земляные валы, по гребню которых стояли деревянные крепостные стены. Перед воротами был выкопан глубокий ров, заполненный водой. Попасть в город можно было только через узкий подвесной мост, который в случае опасности немедленно поднимался.

Золотые ворота имели не только оборонительное значение. Створки ворот были обиты позолоченной медью и сверкали на солнце. Глядя на них, каждый приезжий должен был подумать о том, в какой богатый и могущественный город он прибыл.

Своими многочисленными каменными постройками князь Андрей стремился представить Владимир как новую столицу Руси. В этом отношении его Золотые ворота не только достойно оформляли главный въезд в город, но и напоминали о Золотых воротах Царьграда и Киева.

Собор Успения Божией Матери

Главным храмом Владимира стал построенный Андреем Боголюбским в 1158-1160 гг. собор Успения Божией Матери. (Он тоже дошёл до нас в сильно перестроенном виде.) Поставленный на самой кромке высокого берега Клязьмы, Успенский собор был виден издалека. Его фасады украшали фигуры из позолоченной меди и красочные фрески. В ясную погоду собор сверкал на солнце как гигантская золотая корона, усыпанная драгоценными камнями.

Резиденция Боголюбово

Настоящим городом выглядела загородная резиденция князя Андрея — Боголюбово. Здесь было несколько каменных зданий: двухэтажный княжеский дворец, придворный храм Рождества Богородицы, церковь Святого Леонтия Ростовского, высокие стены и величественные ворота, над которыми помещалась небольшая церковь во имя апостола Андрея Первозванного. Все эти сооружения были прекрасны не только снаружи, но и внутри. Так, дворцовая церковь имела сверкающие как зеркало полы из красной меди, расписанные под мрамор круглые колонны с позолоченными капителями, покрытые цветной глазурью керамические плитки, устилавшие полы на хорах, и множество драгоценной утвари. Гордясь творением, Андрей порою лично приводил в храм своих гостей и наслаждался их неподдельным восхищением красотой убранства.

В настоящее время от былого великолепия Боголюбова сохранился лишь один драгоценный фрагмент: двухъярусная белокаменная галерея, соединявшая дворец с собором, и лестничная башня, возле которой был убит заговорщиками князь Андрей. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Церковь Покрова на Нерли

Подобно музыке, архитектура обладает способностью рассеивать мрачные мысли, переплавлять их в светлую и тихую печаль. В этом ещё раз убеждаешься, когда, покинув Боголюбово, уходишь по просёлочной дороге через поле к одиноко стоящему на небольшой возвышенности стройному белокаменному храму. Это знаменитая церковь Покрова на Нерли, построенная по заказу Андрея Боголюбского около 1165 г. Историки искусства считают её высшим достижением всей владимиро-суздальской архитектурной школы.

Дмитриевский собор

Придворный Дмитриевский собор, сооружённый в 1194-1197 гг., стал одним из памятников Всеволоду Большое Гнездо. Его отличает спокойная гармония архитектурных форм, а также многочисленные и разнообразные резные композиции на фасадах. Здесь и библейские персонажи, и христианские святые, и фантастические животные, и даже скульптурный портрет самого князя Всеволода с сыновьями.

Архитектура Новгородской республики 12 века

Архитектура Новгорода в XII в. совсем не похожа на владимирскую. Вместо тщательно обработанных сооружений из белого камня здесь строят небольшие храмы из грубо отёсанных плит местного серого известняка, чередующихся с рядами кирпичной кладки. В результате поверхность стены выглядит неровной, слегка округлой, а сам храм становится чем-то похожим на гигантский белый гриб.

Такие постройки соответствовали вкусам и возможностям новгородских бояр. Стремясь расширить круг своих заказчиков, зодчие ищут способы дальнейшего удешевления храмов. Они уменьшают размеры апсид и сокращают их количество, опускают углы основного четверика.

АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

До принятия христианства здания на Руси строили в основном из дерева. Оно служило материалом как для строительства жилищ, так и для сооружения крепостных стен. По этой причине древнерусские дома и укрепления, а тем более их декоративные элементы не сохранились.

Следовательно, полноценно изучать историю русской архитектуры домонгольского времени приходится почти исключительно по каменно-кирпичным зданиям, которые начали возводить на Руси с конца X века с принятием христианства (988). Христианство открывало Руси доступ к источнику наиболее высокой культуры тогдашнего мира, а вместе с тем и к источнику наиболее совершенного зодчества.

Основные памятники

Самым ранним памятником каменной архитектуры стала церковь Успения Пресвятой Богородицы (989-996). Князь Владимир Святославич даровал церкви «десятину» своих доходов, отчего ее стали называть Богородицей Десятинной. Церковь рухнула во время штурма Киева монголами в 1240 году. Оказалось невозможно однозначно реконструировать план уничтоженной церкви. Были предложены различные варианты реконструкции, однако вопрос этот по-прежнему остается дискуссионным. Тем не менее некоторые основные плановые характеристики здания могут быть установлены. Так, несомненно, что Десятинная церковь представляла собой характерный для византийской архитектуры трехнефный храм с тремя апсидами и тремя парами столбов, т. е. шестистолпный вариант крестово-купольного храма. Раскопки Десятинной церкви показали, что здание было возведено из плоских кирпичей византийского типа (плинфы) способом кладки со скрытым рядом.

Несомненно, что Софийский собор был создан как центральный памятник зодчества Киевской Руси, как памятник, который должен был укрепить влияние новой религии и государственной власти, отразить мощь и величие молодого государства.

Кроме трех Софийских соборов в 40-50-е годы было осуществлено строительство еще нескольких зданий в Киеве: Золотых ворот, церквей Ирины и Георгия.

Особенности архитектуры Древней Руси

Таким образом, своеобразие задания, наличие или отсутствие определенных строительных материалов, местные условия уже на самых первых порах вызывали иные архитектурные решения, приводили к созданию зданий, непохожих на те, которые зодчие строили у себя на родине. К этому следует добавить, что они должны были считаться со вкусами заказчиков, воспитанных в традициях и эстетических представлениях деревянного строительства. В дальнейшем именно данные особенности памятников стали отправными пунктами, на которые ориентировались строители следующего поколения.

Так сложилась и развивалась архитектура Древней Руси. И хотя это зодчество возникло на базе византийской архитектуры, оно даже на самой ранней стадии имело очень своеобразный характер и уже во второй половине XI века выработало собственные традиции, получило свой, древнерусский, а не византийский путь развития.

Культура Руси в XII-XV веках: зодчество

Важной частью культуры Руси в XII-XV вв. является каменное зодчество. До нашествия Батыя русскими мастерами был накоплен богатый опыт деревянного, а затем и каменного строительства. Из камня возводились храмы и княжеские замки. Храмы XII-начала XIII вв. отличались стройностью, устремлением ввысь, изысканностью. Большинство из них были однокупольными, купола строились двух видов – шлемовидные и луковичные. В каждом княжестве имелись свои традиции строительства.

Школы зодчества

В XII-XIII вв. на Руси выделялись две архитектурные школы:

Успенский собор во Владимире (1158-1160 гг.)

Собор, построенный при князе Андрее Боголюбском, был главным храмом Владимиро-Суздальского княжества до возвышения Москвы. Строился он как русскими мастерами, так и иноземцами. На тот момент он стал самым высоким храмом Руси, превзойдя Киевский и Новгородский Софийский собор. После пожара 1185 г. собор был восстановлен и значительно расширен князем Всеволодом Большое Гнездо. Собор стал пятиглавым, были пристроены боковые галереи. В северной галерее находятся усыпальницы Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.

В 1238 г. после взятия города войском Батыя собор был сожжен вместе с запершимися в нем горожанами. Позже храм не раз разрушался и вновь восстанавливался. Сегодня он является действующим храмом и музейным объектом, находящимся под эгидой ЮНЕСКО. Во внутренней росписи сохранились фрагменты фресок мастеров XII в., а также фрески кисти Андрея Рублева и Даниила Черного начала XV в.

Дмитриевский собор во Владимире (1194-1197 гг.)

Дмитриевский или Дмитровский собор был возведен на княжеском дворе по велению Всеволода Большое Гнездо, в честь небесного покровителя князя великомученика Дмитрия Солунского. Одноглавая четырехстолпная церковь была выстроена из белого известняка русскими зодчими, и изукрашена в верхней части изумительной орнаментальной резьбой. Небольшие размеры храма объясняются тем, что он строился как домовая церковь князя.

Собор знаменит своей резьбой, из-за которой его называют «белокаменной книгой». На нем около 600 рельефов с фигурами святых, а также с изображениями реальных и мифических геральдических животных – львов, грифонов, кентавров и прочих.

В 1238 г. собор был разорен, как и весь город, кочевниками Батыя. В последующем он пережил еще три серьезных пожара, но каждый раз возрождался. Сегодня это действующий храм и музей, включенный в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Покрова на Нерли (1165 г.)

Этот небольшой храм стал выдающимся творением владимиро-суздальской архитектурной школы. Он был выстроен по велению князя Андрея Боголюбского в память о сыне Изяславе, умершим в 20 лет от ран, полученных в походе на Волжскую Булгарию.

Храм возвели в устье реки Нерли. В те времена место впадения Нерли в Клязьму было перекрестком речных торговых путей, воротами во владимирскую землю. Отсюда разворачивалась панорама Боголюбова и Владимира. Церковь должна была стать символом, предвратным монументом княжества. Выбранное место располагалось в заливаемой пойме, поэтому пришлось насыпать искусственный холм вокруг четырехметровых стен и обложить его каменными плитами с водосточными желобами. И уже на этом пьедестале была выстроена одноглавая четырехстолпная церковь. Купол вначале был шлемовидным, позже его заменили луковичным.

Знатоки архитектуры отмечают совершенство пропорций храма, его изящество и гармоничность, в литературе встречается термин «лебедь-храм». Внутри храм был украшен богатой росписью, но первоначальные фрески полностью утрачены. Уникальные резные барельефы, украшающие стены снаружи, также пострадали, но их удалось реставрировать. Центральная фигура – царь Давид-псалмопевец с поднятой для благословения рукой. Церковь, внесенная в список наследия ЮНЕСКО, является одновременно действующим храмом и музейной экспозицией.

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (1234-1236 гг.)

Этот собор, возведенный в детинце Юрьева по приказу князя Святослава, стал последним большим белокаменным храмом Руси, выстроенным перед нашествием Батыя. Князь лично разрабатывал проект и руководил строительством. И соорудил он «церковь чудну зело, вельми украси ю резным камением от подошвы и до верху», как сказано в летописи. По количеству резьбы по камню, украшавшей наружные стены, он превосходил все соборы древнерусского зодчества.

К сожалению, первоначальный облик храма не дошел до нас даже в зарисовках. В XV в. произошло серьезное обрушение. Великий князь Иван III лично распорядился восстановить церковь. Мастера постарались сохранить первоначальный облик здания. Все уцелевшие резные блоки были собраны и использованы при восстановлении стен. Но из-за отсутствия плана и изображений собора он после восстановления потерял первоначальные пропорции, став более приземистым. Было нарушено и расположение барельефов, которые из-за отсутствия зарисовок вставлялись в стены в произвольном порядке.

Собор еще не раз подвергался перестройкам и реконструкциям. Сегодня это памятник федерального значения, ведутся работы по его восстановлению, так как собор требует серьезной реставрации.

Упадок и возрождение каменного зодчества

Разорительное нашествие кочевников оказалось губительным не только для экономики, но и для культуры Руси, в том числе архитектуры. Кочевые народы стояли на более низкой ступени культурного развития, варварам было недоступно понимание ценностей, которые нельзя превратить в деньги. Множество прекрасных строений было разрушено, зодчие были убиты или угнаны в рабство. Оставшимся мастерам, как и всему народу, было не до храмов – нужно было выплачивать грабительскую дань и прокормиться самим. Каменное зодчество на Руси прекратилось на 50 лет. После его возрождения в конце XIII в. техника строительного дела стала гораздо примитивнее, так как были утрачены многие секреты мастеров,

Центром возрождающегося зодчества стала Москва, где со 2-й четверти XIV в. активно велось каменное строительство. Сформировавшаяся в XIV-XV вв. Московская архитектурная школа вобрала в себя традиции как владимирского, так и северо-западного зодчества. Будучи во многом похожи на владимирские соборы, храмы Москвы отличались от них приземистостью и гораздо меньшим количеством резьбы. С конца XIII в. возрождается и новгородское зодчество. В основном там строились небольшие мощные храмы, одноглавые, с богатой декоративной отделкой фасадов.

Белокаменный Кремль в Москве (1366-1367 гг.)

В деревянной Москве пожары не были редкостью. В летописях говорится о страшных бедствиях 1343, 1354 и 1365 гг., когда выгорал едва ли не весь город, в том числе и укрепления дубового Кремля, возведенного при Калите. Возможно, эти пожары возникали не стихийно, а в результате поджогов-диверсий. Поэтому решение князя Дмитрия Донского о постройке каменного Кремля, принятое в начале зимы 1366 г., было продиктовано заботой не столько о красоте города, сколько о его защите. «Toe же зимы повезоша камение к гордоу» из каменоломен подмосковного села Мячкова. К весне 1367 г. запасы камня были достаточны, чтобы начать возведение белокаменной крепости. Кремль строился в очень быстром темпе, без перерывов – «начаша делати безпрестани». К 1368 г. из камня были возведены башни и наиболее уязвимые при нападении части стены. Достройка продолжалась еще много лет, заменялись оставшиеся деревянными участки, наращивались первоначально невысокие стены.

Это был первый на Руси белокаменный Кремль. При постройке его площадь была значительно расширена, периметр стен составлял около 2000 м. В крепости было 8 башен (по некоторым источникам, 9). Для дополнительной защиты ее окружал ров от Неглинной до Москвы-реки. Уже в 1368 г. каменный Кремль защитил город от литовских войск. Надежной защитой он оставался до 1382 г., когда хан Тохтамыш сумел взять Москву штурмом. После ухода Тохтамыша Кремль был восстановлен.

Кроме Кремля, при Дмитрии Донском были возведены и другие великолепные образцы каменного зодчества – каменные храмы в московских монастырях и Подмосковье. Белокаменным Кремль оставался до правления Ивана III, когда по приказу князя поврежденные стены были полностью разобраны. Кремль выстроили заново из кирпича, каким он и сохранился до наших дней.

Успенский собор Московского Кремля (1475-1479 гг.)

В 1326-1327 гг., при Иване Калите, был построен первый московский каменный храм – Успенский собор, образцом для которого послужил Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Храм серьезно пострадал при пожаре в 1470 г., и его было решено перестроить. Строительство началось в 1472 г., но закончить его помешало землетрясение 20 мая 1474 г. Достроенный до сводов храм рухнул.

В 1475 г. строительство возобновилось под руководством итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. По его проекту был построен величественный собор из кирпича и тесаных блоков белого камня, причем кирпичи были вложены в кладку так, что в целом создавалось впечатление белокаменного храма. Стены укрепили железными сваями.

Фасад пятиглавого собора гармонично украшен декоративным поясом из маленьких колонн и арок, пилястрами, фресками. Купола имеют шлемовидную форму. Для росписи храма пригласили знаменитого иконописца Дионисия, продолжателя традиций Андрея Рублева. Кафедральный патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы и сегодня поражает своей красотой и величием. Он является экспозицией музея-заповедника «Московский Кремль», иногда в нем проводят богослужения.

Благовещенский собор Московского Кремля (1484-1489 гг.)

Первая московская церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы была построена в 1291 г. В конце XIV в. в летописях упоминается уже каменный одноглавый храм, ставший домовой церковью для княжеской семьи. В 1416 г. его разобрали и выстроили собор с тремя куполами, увеличив его площадь. В 1484 г. по указу Ивана III храм вновь был полностью перестроен. Через пять лет был возведен самый маленький из трех соборов центрального Кремля, который и сегодня изумляет своей красотой.

Строительством руководили мастера из Пскова Кривцов и Мышкин. Храм строился из кирпича. Его венчают девять позолоченных куполов. Фасад украшен типичными для псковской школы зодчества полукруглыми нишами и поясками, от московской школы добавлены выразительные кокошники. Окружающие здание крытые галереи-паперти украсили белокаменными столбами с резными розетками.

Особого внимания заслуживает внутреннее убранство. Сюда были перенесены иконы из старого храма, среди которых и работы знаменитого Андрея Рублева. В 1508 г. собор расписали Феодосий, сын знаменитого иконописца Дионисия, и Федор Едикеев, имевший репутацию лучшего художника русских земель. Среди других изображений на стенах появились портреты древнегреческих мудрецов – Платона, Сократа, Аристотеля и других, а также их изречения, близкие к христианскому учению.

Сегодня Благовещенский собор внесен в список объектов всемирного наследия, и совмещает функции действующего храма и музейной экспозиции.

Грановитая палата (1487-1491 гг.)

Одно из старейших гражданских зданий столицы было заложено в 1487 г. итальянским архитектором Марко Руффо. Заканчивал строительство в 1491 г. другой итальянец, Пьетро Антонио Солари. Великому князю Ивану III нужен был парадный тронный зал для торжественных приемов, и Грановитая палата играла эту роль несколько столетий.

Двухэтажное здание выстроено из кирпича. Огромный тожественный зал квадратной формы расположен на втором этаже. Система крестовых сводов опирается на один мощный столб в центре зала. Для освещения были прикреплены четыре массивные бронзовые люстры. Входные порталы украшены белокаменной резьбой и позолотой. Стены и свод покрыты фресками на библейские темы. Позолоченная кровля вначале была высокой и четырехскатной, в XIX в. ее заменили на более низкую трехскатную. Изначально палата называлась Большой. Название «Грановитая» она получила позже, из-за оформления фасадной стены, выходящей на Соборную площадь. Стена была отделана граненым каменным рустом – белокаменными блоками с четырьмя гранями.

В Грановитой палате происходили важнейшие для русской истории события. Здесь проходили заседания земских соборов, здесь Иван Грозный праздновал взятие Казани, а Петр I – победу над королем Швеции Карлом XII. Сегодня она функционирует как представительский зал при Резиденции Президента РФ, и является памятником культуры мирового наследия.