Что было построено в 18 веке в россии

ЕГЭ. История. Культура. Архитектура 18 века

Архитектура 18 века

Зимний дворец в Санкт-Петербурге, Растрелли Б.Ф., 1754-1762

18 век – расцвет архитектуры в России.

Три основных направления: барокко, рококо и классицизм. В течение века происходил переход от барокко (нарышкинского и петровского) к классицизму второй половины 18 века.

Сочетание в архитектуре российских и западных традиций, Нового времени и Средневековья.

В данный период создано большое количество архитектурных зданий, которые сегодня являются культурным наследием России.

Основным строительным центром стал Санкт-Петербург. Здесь было построено множество дворцов с фасадами и парадными сооружениями, возведены дворцово-парковые ансамбли в Петергофе.

Строились промышленные, общественные здания, верфи, заводы, коллегии, театры и др., то есть господствовала гражданская архитектура.

Начался переход к плановой застройке городов.

Приглашались голландские, итальянские, французские и немецкие мастера.

Во второй половине 18 века дворцово-парковые постройки возводились не только в столичных, но и в губернских и уездных городах.

Баженов В.И.(1738-1799)

Дом Пашкова, Баженов В.И., Москва, 1784-1786, классицизм. Ныне – Российская государственная библиотека.

Москва, дворцовый ансамбль в Царицыно, Баженов В.И., ( совместно с М.Казаковым),1775.

Фигурный мост, Баженов В.И., Царицыно.

Хлебный дом, Баженов В.И., Царицыно.

Оперный дом, Баженов В.И., Царицыно.

Виноградная гроздь в арочных воротах, Баженов В.И., Царицыно

Казаков М.Ф.(1738-1812)

Старое здание МГУ, Казаков М.Ф., 1782 – 1793

Дом-усадьба Демидова, Казаков М.Ф., Москва, 1757 – начало строительства

Голицынская (Градская)больница.К азаков м.Ф., 1796-1801

Здание Сената в Москве, Казаков М.Ф., Москва, Казаков М.Ф, 1776-1787

Генерал-губернаторский дом( сегодня- мэрия Москвы). Казаков М.Ф., 1782

Кваренги Джакомо (1744-1817)

Концертный зал в Царском Селе. Кваренги Д., 1782-1788

Александровский дворец в Царском Селе, Кваренги Д., 1792-1796

Эрмитажный театр, Кваренги Д., Санкт-Петербург, 783-1787

Смольный институт в Петербурге, Кваренги Д.,1764

Конногвардейский манеж, Санкт-Петербург, Кваренги Д., 1804-1807

Старый гостиный двор, Кваренги Д., Москва, 1790

Растреллли Б.Ф.(1700-1771)

Смольный монастырь, Растрелли Б.Ф., Санкт-Петербург, (1748-1754)

Зимний дворец в Петербурге, Растрелли Б.Ф., 1754-1762

Екатерининский дворец в Царском Селе, Растрелли Б.Ф.

Фельтен Ю.М.(1730-1801)

Малый Эрмитаж, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М., 1764-1766

Большой Эрмитаж, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М.,71-1787

Церковь Святой Екатерины на Васильевском острове, Фельтен Ю.М., Санкт-Петербург,1768-1771

Лютеранская церковь Святой Анны, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М. 1775-1779

Чесменская церковь, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М. 1777-1780

Чесменский дворец, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М. 1774-1777

Церковь Иоанна Предтечи на Каменском острове. Фельтен Ю.М. Санкт-Петербург, 1776-1778

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Архитектура России 18 века (кроме Москвы), проекты жилых и общественных зданий

18 век в архитектуре России является очень значимым. В нем можно выделить три направления, которые постепенно сменяются друг друга, это барокко, рококо и классицизм. В течение этого периода времени появилось множество новых городов, новых зданий, которые признаны историческими памятниками и которые можно увидеть и сегодня.

Основное строительство происходит в Санкт-Петербурге. Связано это было с началом Северной войны против Швеции, которая началась в целях освобождения Невских берегов. Тогда были построены многие военные сооружение, и главным из них стала Петропавловская крепость. Ближе к югу, лицом к крепости, построили Адмиралтейство – судостроительная верфь-крепость, не только инженеры работали над их созданием, но и сам Пётр Первый. Сначала поселения строились как крестьянские избы и городские хоромы, редко расписывались под кирпич. Чтобы лучше понять, как это выглядело, можно посмотреть на рубленый домик Петра Первого на Неве.

Деревянный Петропавловский собор, старинная гарвюра

Хоть людей и заставляли переселяться в Петербург, все равно строительство шло очень медленно. Тогда архитекторам были поставлены особые задачи: город должен был стать современным, и быть не только архитектурно оформленным, но и быть комфортным по своей планировке.

Начался 18 век большими преобразованиями, виновником которых был Петр Первый. За это время во многих российских городах произошли социально-экономические и архитектурные изменения. В это время активно начала развиваться промышленность, появлялись рабочие поселки, здания общественного назначения. До этого времени особое внимание уделялось церквям и царским резиденциям, сейчас же больше обращают внимание на внешний вид обычных зданий, театров, набережных, школ и больниц. Позабыли про дерево в качестве строительного материала и заменили его кирпичом. Для начала только в столице использовали этот материал, а в остальных городах России не было видно ни кирпича, ни камня.

Петр Первый основал специальную комиссию, которая теперь будет заниматься проектированием не только столицы, но и всех крупных городов. Церковное строительство уходит в сторону, оставляя место для гражданских сооружений. Теперь главный акцент ставится не на облик домов, а на общий вид города, дома тянутся вдоль улиц едиными фасадами, застройки делаются менее плотными, для того чтобы оградить от опасности пожаров, для эстетической цели, дороги улиц оснащаются фонарями, улицы озеленяются. На все это явно оказал влияние запад и Перт Первый, который издавал множество указов относительно градостроительства, что доходило до масштабов революции. За короткий срок Россия подошла вплотную к Европе по уровню развития городов.

Главное событие в истории архитектуры – это строительство Санкт-Петербурга. После этого активно начинают меняться и другие города, Петр Первый приглашает архитекторов с Запада, а российские мастера едут на стажировку в Европу.

Спустя некоторое время, в столице собрались зодчие из самых разных школ, новые здания сочетали в себе русские традиции, итальянские, голландские, французские и так далее. Также архитектура Петербурга становится особенной благодаря использованию новых строительных материалов, дома были или кирпичного или мазанкового типа, штукатурка использовалась двух цветов: красного (коричневого) и белого.

В 1710 году, по указу Петра Первого начинается застройка Финского залива, в Петергофе появляются знаменитые дворцово-парковые ансамбли. В 1725 году появился двухэтажный Нагорный дворец, позже его перестраивали и расширяли, работой руководил сам Растрелли. В тоже время на берегу залива построили небольшой дворец для Петра, он состоял из парадного зала и нескольких других комнат, это был дворец Монплезир.

Большой вклад в архитектуру обещают внести приезжие Растрелли, Шедель, Леблон, Трезини и другие. Стоит отметить, что, когда они только начали творить в России, они четко следовали своему предыдущему опыту, творили по европейскому аналогу, но уже спустя некоторое время, на них повлияла русская культура и это сильно отразилось на их творчестве.

Первая треть 18 века была отмечена как период барокко. Здания этого времени отличались сочетание несочетаемого, контраста и помпезности, реальности и иллюзии. В 1703-1704 гг. в Петербурге началось строительство Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Петр возлагал на архитекторов большие надежды и очень строго следит за выполнением работы. Получившийся стиль с роскошными дворцами, церквями, музеями и театрами назвали русским барокко (барокко Петровской эпохи).

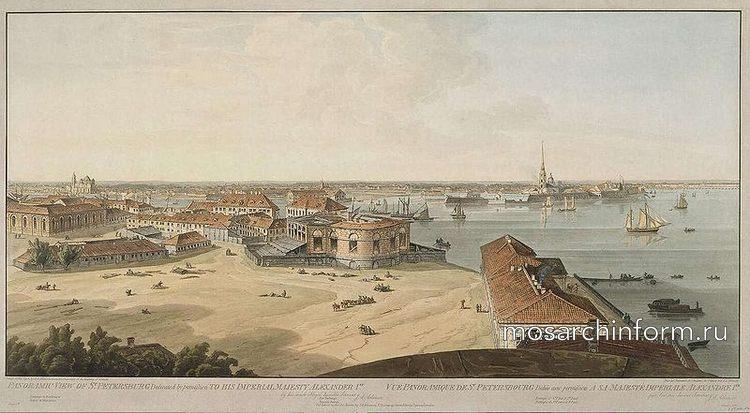

Панорамный вид стрелки Васильевского острова в С.-Петербурге, выполненный Дж. А. Аткинсоном в период 1805-1807 гг. Подпись (англ., фр.): «Лист 4. Биржа и склад. Новая биржа. Крепость св. Петра и св. Павла».

За это время были построены Петропавловский собой, летний дворец, Кунсткамера, здание Двенадцати коллегий, дворец Меньшикова. Большое количество церквей появилось и в Москве, все они были украшены элементами барокко. Достаточно важным объектом на то время стал Петропавловский собор в Казани.

К середине 18 века Россия потеряла Петра Первого, это стало большой потерей для государства и для всех людей, но что касается градостроительства и архитектуры, то существенных изменений после его ухода не отметилось. Страна имела очень сильных мастеров, ведь многие из них прошли обучение заграницей, самыми знаменитыми и востребованными на тот момент были Бланк, Мичурин, Усов, Земцов и др. Начинают появляться здания в стиле рококо, то есть сочетая в себе одновременно барокко и классицизм. Строения становятся более уверенными, элегантными. Рококо проявляется не только во внешних деталях, но и в интерьере. Снаружи, как и внутри, здания помпезные, но в то же время строгие.

В это время как раз начала править Елизавета, дочь Петра, и она много работы назначает Растрелли младшему. Он вырос в условиях русской культуры, поэтому и в работах отмечались блеск и роскошь вместе с русским характером. Совместно с Квасовым, Чевакинским и Ухтомским они создавали памятники русского зодчества. Растрелли создавал купольные композиции по всей России, а не ограничивался Москвой или Санкт-Петербургом, они все больше вытесняли шпилеобразные детали. Русская история не помнит больше ничего подобного таким шикарным и громоздким русским ансамблям. Но, не смотря на большое количество поклонников Растрелли, его стиль быстро сменился следующим – классицизмом. В этот период полностью меняется план Петербурга и происходит перепланировка Москвы.

Последнюю треть 18 века занимает новое направление в архитектуре – русский классицизм. Уже к концу столетия, классицизм стал устойчивым направлением в искусстве. Для него характерны строгие формы с античными элементами, отсутствие лишних деталей, роскоши, рациональность конструкций. Больше всего таких зданий можно увидеть в Москве, но это не означает, что в других городах их не было. Самыми яркими примерами для Москвы стали дворец Разумовских, дом Голицына, Царицинский комплекс, здание Сената и дом Пашкова. В Санкт-Петербурге стоит отметить Академию наук, Эрмитажный театр, сам Эрмитаж, Мраморный дворец, Таврический дворец. Самыми знаменитыми архитекторами того времени стали Ухтомский, Баженов и Казаков.

Мраморный дворец построен в 1768—1785 годах по проекту архитектора Антонио Ринальди в стиле классицизм по заказу императрицы Екатерины для её фаворита графа Г. Г. Орлова. Мраморный дворец — первое здание в Петербурге, фасады которого облицованы естественным камнем. Литография Джозефа Шарлеманя (1782—1861)

Классицизм – стиль, который развивается благодаря заимствованию форм, образцов и композиций античного мира и времени итальянского возрождения. Появляются здания с правильными формами и площадями, логичные, симметричные, рациональные, во всем есть строгость и гармония, активно используется ордерная тектоническая система. Многие заказчики не могли позволить себе больше дома в стиле барокко, теперь настал период крестьян и купцов с меньшими экономическими возможностями.

Благодаря экономическому и социальному положению в стране, активно начал развиваться внутренний и внешний рынки, чтоб позволяло расширять промышленное и ремесленное хозяйство. Появилась необходимость казенных и частных сооружений: торговых палат, гостиных дворов, рынков, ярмарок, складов. Появились и уникальные для того периода здания: банки и биржи.

Во всех городах начали появляться строения общественного назначения: школы, гимназии, институты, больницы, тюрьмы, казармы, пансионаты и библиотеки. Города быстро разрастались, поэтому не было больше финансирования на барочные дома и не хватало для этого мастеров.

В провинциальных городах России здания не строили выше 1-2 этажей, в то время как в Петербурге можно было увидеть и 3-х и 4-х этажные здания. Квасов разработал проект, согласно которому облагораживалась территория набережной Фонтанки, в скором времени она превратилась в дугообразующую магистраль.

Самым ярким примером классицизма можно назвать «Увеселительные дома» в Ораниенбауме, сейчас его уже не существует, поэтому увидеть можно только на страницах книг и учебников. Над этим зданием работали Кокорин, а Виста в то время построил Ботный дом в Петропавловской крепости.

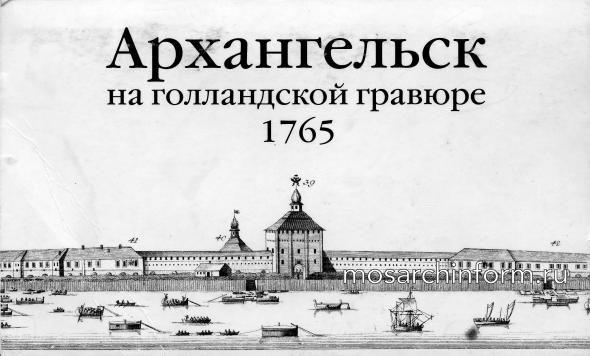

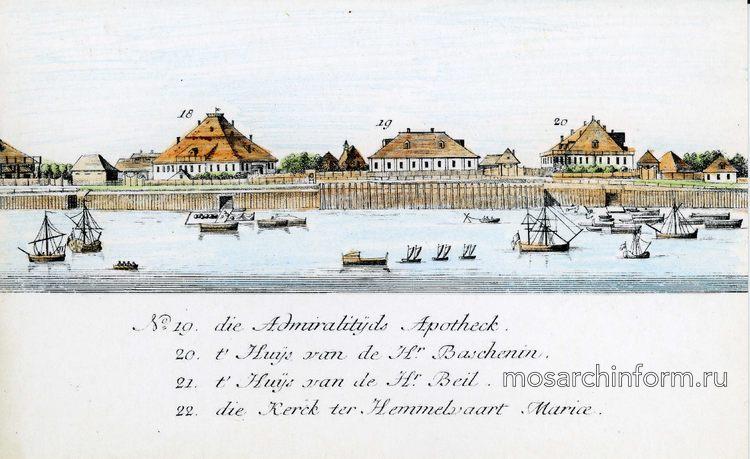

Что касается провинциальных городов, то больше всего искусство 18 века отложило отпечаток на Царское село, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Архангельск, Одоев Богородицкий и др. После этого периода начали активно развиваться Петрозаводск, Екатеринбург, Таганрог и т.д., они большое внимание уделяли промышленности и экономике всего государства.

Архангельск на старинной гравюре 18 века

Архитектура XVIII века в России

Вы будете перенаправлены на Автор24

Основные особенности развития архитектуры XVIII века в России

Развитие архитектуры России XVIII века можно условно разделить на три временных периода, на каждый из которых приходится развитие того или иного направления, а именно:

Уделим внимание более подробно каждому из периодов.

Основные архитектурные стили XVIII века в России

Первая треть XVIII века неразрывно связана с именем Петра I. Города России в этот период претерпевают изменения с точки зрения архитектурной планировки и в социально-экономическом аспекте. С развитием промышленности связано возникновение большого количества промышленных городов, поселков. Большое значение уделяется внешнему виду, фасадам обычных зданий и сооружений жилого назначения, а также театрам, ратушам, больницам, школам, домам для сирот. Активное использование кирпича взамен дерева в строительстве приходится на 1710 год, но касается, прежде всего, столичных городов, вместе с тем для периферийных городов кирпич и камень относятся к запретной категории.

Готовые работы на аналогичную тему

Одновременно с развитием гражданского строительства, значительное внимание уделяется благоустройству улиц, освещению, высаживаются деревья. Во всем сказалось западное влияние и воля Петра, которая выражалась изданием указов, революционно изменивших градостроительство.

Россия занимает достойное место в градостроительстве и благоустройстве, догнав тем самым Европу.

Главное событие начала столетия — строительство Санкт-Петербурга и московской Лефортовской слободы. Петр I отправляет учиться в Европу отечественных мастеров, пригласив в Россию зарубежных архитекторов. Среди них Растрелли (отец), Мичетти, Трезини, Леблон, Шедель. Преимущественное направление данного периода — барокко, которому присущи одновременное сочетание реальности и иллюзии, пышности и контраста.

Рисунок 1. Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Рококо — стиль, характеризующий данный период, сочетание барокко и только зарождающегося классицизма. Галантность и уверенность — основные черты того времени. Здания того времени еще обладают пышностью и помпезностью, одновременно проявляя строгие черты классицизма.

Период рококо совпадает с правлением дочери Петра — Елизаветы и отмечен творчеством Растрелли (сына), проекты которого очень органично вписывались в историю русской архитектуры XVIII столетия. Растрелли был воспитан на русской культуре и хорошо понимал русский характер. Его творчество шло в ногу с современниками Ухтомским, Чевакинским, Квасовым. Широкое распространение получили купольные композиции, заменив шпилеобразные. В русской истории отсутствуют аналоги размаха и парадности, присущие ансамблям того времени. На смену высокому искусству Растрелли и его современников при всем их признании, приходит классицизм во второй половине XVIII века.

Самые грандиозные проекты периода — новый генеральный план Петербурга и перепланировка Москвы.

Изменения коснулись многих провинциальных городов, среди них: Нижний Новгород, Кострома, Архангельск, Ярославль, Ораниенбаум (Ломоносов), Одоев Богородицк, Царское село (Пушкин).

В данный период рождаются экономические и промышленные центры российского государства: Таганрог, Петрозаводск, Екатеринбург и другие.

История архитектуры

Вы здесь

Архитектура России 18 века

Глава «Искусство России. Архитектура». Раздел «Искусство 18 века». Всеобщая история искусств. Том IV. Искусство 17-18 веков. Автор: И.М. Шмидт; под общей редакцией Ю.Д. Колпинского и Е.И. Ротенберга (Москва, Государственное издательство «Искусство», 1963)

Восемнадцатый век — время замечательного расцвета русского зодчества. Продолжая; с одной стороны, свои национальные традиции, русские мастера в этот период стали активно осваивать опыт современной им западноевропейской архитектуры, перерабатывая ее принципы применительно к конкретно-историческим потребностям и условиям своей страны. Они во многом обогатили мировую архитектуру, внеся в ее развитие неповторимые черты.

Для русского зодчества 18 в. характерно решительное преобладание светской архитектуры над религиозной, широта градостроительных планов и решений. Воздвигалась новая столица — Петербург, по мере укрепления государства расширялись и перестраивались старые города.

Указы Петра I содержали конкретные распоряжения, касающиеся архитектуры и строительного дела. Так, специальным его приказом предписывалось выводить фасады вновь строящихся зданий на красную линию улиц, в то время как в древнерусских городах дома часто располагались в глубине дворов, за различными хозяйственными постройками.

По ряду своих стилевых особенностей русская архитектура первой половины 18 в. несомненно может быть сравнима с господствующим в Европе стилем барокко.

Тем не менее прямую аналогию здесь проводить нельзя. Русское зодчество — особенно петровского времени — обладало значительно большей простотой форм, чем было свойственно стилю позднего барокко на Западе. По своему идейному содержанию оно утверждало патриотические идеи величия русского государства.

Одно из примечательнейших сооружений начала 18 в.— здание Арсенала в Московском Кремле (1702—1736; архитекторы Дмитрий Иванов, Михаил Чоглоков и Кристоф Конрад). Большая протяженность здания, спокойная гладь стен с редко расставленными окнами и торжественно-монументальное оформление главных ворот явно свидетельствуют о новом направлении в архитектуре. Совершенно уникально решение небольших спаренных окон Арсенала, имеющих полуциркульное завершение и огромные наружные откосы наподобие глубоких ниш.

Новые веяния проникали и в культовую архитектуру. Ярким примером тому является церковь архангела Гавриила, более известная под названием Меншиковой башни. Она была построена в 1704—1707 гг. в Москве, на территории усадьбы А. Д. Меншикова у Чистых прудов, архитектором Иваном Петровичем Зарудным (умер в 1727 г.). До пожара 1723 г. (возникшего в результате удара молнии) Меншикова башня — как и построенная вскоре колокольня Петропавловского собора в Петербурге — была увенчана высоким деревянным шпилем, на конце которого находилась золоченая медная фигура архангела. По высоте эта церковь превосходила колокольню Ивана Великого в Кремле (Существующая ныне своеобразной формы легкая, удлиненная глава этой церкви была сделана уже в начале 19 в. Восстановление церкви относится к 1780 году.).

Меншикова башня представляет собой характерную для русского церковного зодчества конца 17 в. композицию из нескольких ярусов — «восьмериков» на «четверике». В то же время по сравнению с 17 в. здесь ясно намечаются новые тенденции и используются новые архитектурные приемы. Особенно смелым и новаторским было использование в церковном сооружении высокого шпиля, столь успешно применявшегося затем петербургскими архитекторами. Характерно обращение Зарудного к классическим приемам ордерной системы. В частности, с большим художественным тактом введены необычные для древнерусского зодчества колонны с коринфскими капителями. И уже совсем смело — мощные волюты, фланкирующие главный вход в храм и придающие ему особенную монументальность, своеобразие и торжественность.

Зарудным были созданы также деревянные триумфальные ворота в Москве — в честь Полтавской победы (1709) и заключения Ништадтского мира (1721). Начиная с петровского времени воздвижение триумфальных арок стало нередким явлением в истории русской архитектуры. Как деревянные, так и постоянные (каменные) триумфальные ворота обычно богато украшались скульптурой. Эти сооружения были памятниками воинской славы русского народа и во многом способствовали декоративному оформлению города.

С наибольшей наглядностью и полнотой новые качества русского зодчества 18 в. проявлялись в архитектуре Петербурга. Новая русская столица была заложена в 1703 г. и строилась необычайно быстро.

С архитектурной точки зрения Петербург представляет особый интерес. Это единственный столичный город Европы, который целиком возник в 18 веке. В облике его нашли яркое отражение не только своеобразные направления, стили и индивидуальные дарования архитекторов 18 столетия, но и прогрессивные принципы градостроительного мастерства того времени, в частности планировки. Помимо блестяще решенной «трехлучевой» планировки центра Петербурга высокое градостроительное искусство проявилось в создании законченных ансамблей, в великолепной застройке набережных. Нерасторжимое архитектурно-художественное единство города и его водных артерий с самого начала представляло собой одно из важнейших достоинств и своеобразнейшую красоту Петербурга. Сложение архитектурного облика Петербурга первой половины 18 в. связано в основном с деятельностью архитекторов Д. Трезини, М. Земцова, И. Коробова и П. Еропкина.

Доменико Трезини (ок. 1670—1734) был одним из тех архитекторов-иностранцев, которые, приехав в Россию по приглашению Петра I, оставались здесь на долгие годы, а то и до конца своей жизни. Имя Трезини связано со многими сооружениями раннего Петербурга; ему принадлежат «образцовые», то есть типовые проекты жилых домов, дворцов, храмов, различных гражданских сооружений.

Трезини работал не один. Вместе с ним трудилась группа русских архитекторов, роль которых в создании ряда сооружений была чрезвычайно ответственна. Лучшим и наиболее значительным творением Трезини является знаменитый Петропавловский собор, построенный в 1712—1733 гг. В основу сооружения положен план трехнефной базилики. Самая примечательная часть собора — его устремленная вверх колокольня. Так же как Меншикова башня Зарудного в своем первоначальном виде, колокольня Петропавловского собора увенчана высоким шпилем, завершенным фигурой ангела. Горделивый, легкий взлет шпиля подготовлен всеми пропорциями и архитектурными формами колокольни; продуман постепенный переход от собственно колокольни к «игле» собора. Колокольня Петропавловского собора была задумана и осуществлена как архитектурная доминанта в ансамбле строящегося Петербурга, как олицетворение величия русского государства, утвердившего на берегах Финского залива свою новую столицу.

В 1722—1733 гг. создается другое широко известное сооружение Трезини — здание Двенадцати коллегий. Сильно вытянутое в длину, здание имеет двенадцать секций, каждая из которых оформлена как относительно небольшой, но самостоятельный дом со своим перекрытием, фронтоном и входом. Излюбленные Трезини строгие пилястры в данном случае используются для объединения двух верхних этажей здания и подчеркивают мерный, спокойный ритм членений фасада Горделивый, стремительный взлет колокольни собора Петропавловской крепости и спокойная протяженность здания Двенадцати коллегий — эти прекрасные архитектурные контрасты осуществлены Трезини с безупречным тактом выдающегося мастера.

Большинству произведений Трезини свойственны сдержанность и даже строгость в архитектурном решении зданий. Это особенно заметно рядом с декоративной пышностью и богатым оформлением сооружений середины 18 столетия.

Многообразной была деятельность Михаила Григорьевича Земцова (1686—1743), работавшего вначале у Трезини и своим дарованием обратившего на себя внимание Петра I. Земцов участвовал, как видно, во всех крупных работах Трезини. Он завершил постройку здания Кунсткамеры, начатой архитекторами Георгом Иоганном Маттарнови и Гаэтано Кьявери, построил церкви Симеона и Анны, Исаакия Далматского и ряд других сооружений Петербурга.

Петр I придавал большое значение регулярной застройке города. Для разработки генерального плана Петербурга был приглашен в Россию известный французский архитектор Жан Батист Леблон. Однако составленный Леблоном генеральный план Петербурга имел ряд очень существенных недостатков. Архитектор не учитывал естественного развития города, и его план в значительной мере страдал абстрактностью. Проект Леблона был лишь частично осуществлен в планировке улиц Васильевского острова. Русские архитекторы внесли много существенных коррективов в его планировку Петербурга.

Видным градостроителем начала 18 века был архитектор Петр Михайлович Еропкин (ок. 1698—1740), давший замечательное решение трехлучевой планировки Адмиралтейской части Петербурга (включая Невский проспект). Проводя большую работу в образованной в 1737 г. «Комиссии о санкт-петербургском строении», Еропкин ведал застройкой и других районов города. Его деятельность оборвалась самым трагическим образом. Архитектор был связан с группой Волынского, выступавшей против Бирона. В числе других видных членов этой группы Еропкин был арестован и в 1740 г. предан казни.

Еропкин известен не только как архитектор-практик, но и как теоретик. Им были переведены на русский язык труды Палладио, а также начата работа над научным трактатом «Должность архитектурной экспедиции». Последняя работа, касающаяся основных вопросов русского зодчества, не была им закончена; после его казни этот труд завершили Земцов и И. К. Коробов (1700—1747) — создатель первого каменного здания Адмиралтейства. Увенчанная высоким тонким шпилем, перекликающимся со шпилем Петропавловского собора, башня Адмиралтейства построенная Коробовым в 1732—1738 гг., стала одним из важнейших архитектурных ориентиров Петербурга.

Определение архитектурного стиля первой половины 18 в. вызывает обычно немало споров среди исследователей русского искусства. И действительно, стиль первых десятилетии 18 в. складывался сложно и зачастую очень противоречиво. В его формировании участвовал в несколько видоизмененном и более сдержанном по форме виде стиль западноевропейского барокко; сказывалось и воздействие голландской архитектуры. В той или другой степени давало себя знать и воздействие традиций древнерусской архитектуры. Отличительной чертой многих первых построек Петербурга была суровая утилитарность и простота архитектурных форм. Неповторимое своеобразие русского зодчества первых десятилетий 18 в. заключается, однако, не в сложном и подчас противоречивом переплетении архитектурных стилей, а прежде всего в градостроительном размахе, в жизнеутверждающей мощи и в величии сооружений, воздвигаемых в этот важнейший для русской нации период.

После смерти Петра I (1725) предпринятое по его указаниям широкое гражданское и промышленное строительство отходит на второй план. Начинается новый период в развитии русской архитектуры. Лучшие силы архитекторов направлялись теперь на дворцовое строительство, принявшее необыкновенный размах. Примерно с 1740-х гг. утверждается отчетливо выраженный стиль русского барокко.

В середине 18 столетия разворачивается широкая деятельность Варфоломея Варфоломеевича Растрелли (1700—1771), сына известного скульптора К.-Б. Растрелли. Творчество Растрелли-сына целиком принадлежит русскому искусству. Его творчество отразило возросшую мощь Российской империи, богатство высших придворных кругов, которые были основными заказчиками великолепных дворцов, созданных Растрелли и возглавляемым им коллективом.

Большое значение имела деятельность Растрелли по перестройке дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Место для дворца и обширного садово-паркового ансамбля, получившего впоследствии название Петергоф (ныне Петродворец), было намечено в 1704 г. самим Петром I. В 1714—1717 гг. строились Монплезир и каменный Петергофский дворец по проектам Андреаса Шлютера. В дальнейшем в работу включается несколько архитекторов, в том числе Жан Батист Леблон — основной автор планировки парка и фонтанов Петергофа и И. Браунштейн — строитель павильонов «Марли» и «Эрмитаж».

Ансамбль Петергофа с самого начала был задуман как один из крупнейших в мире ансамблей садово-парковых сооружений, скульптуры и фонтанов, соперничающий с Версалем. Великолепный по своей цельности замысел объединил в одно неразрывное целое Большой каскад и обрамляющие его грандиозные лестничные спуски с Большим гротом в центре и возвышающимся над всем дворцом.

Не касаясь в данном случае сложного вопроса авторства и истории строительства, которое проводилось после скоропостижной смерти Леблона, следует отметить установку в 1735 г. центральной по композиционной роли и по идейному замыслу скульптурной группы «Самсон, разрывающий пасть льву» (авторство точно не установлено), чем завершился первый этап создания крупнейшего из регулярных парковых ансамблей 18 века.

В целом первые проекты Растрелли, относящиеся к 1730-м гг., в значительной мере еще близки к стилю петровского времени и не поражают той роскошью

и помпезностью, которые проявляются в его наиболее прославленных творениях — Большом (Екатерининском) дворце в Царском Селе (ныне г. Пушкин), Зимнем дворце и Смольном монастыре в Петербурге.

Приступив к созданию Екатерининского дворца (1752—1756), Растрелли не возводил его целиком заново. В композицию своего грандиозного здания он умело включил уже имевшиеся дворцовые сооружения архитекторов Квасова и Чевакинского. Эти сравнительно небольшие корпуса, сообщающиеся между собой одноэтажными галереями, Растрелли объединил в одно величественное здание нового дворца, фасад которого в длину достигал трехсот метров. Низкие одноэтажные галереи были надстроены и тем самым подняты до общей высоты горизонтальных членений дворца, старые боковые корпуса включались в новое здание как выступающие ризалиты.

Как внутри, так и снаружи Екатерининский дворец Растрелли отличался исключительным богатством декоративного оформления, неистощимой выдумкой и разнообразием мотивов. Крыша дворца была позолочена, над балюстрадой, опоясывающей ее, возвышались скульптурные (тоже золоченые) фигуры и декоративные композиции. Фасад был украшен могучими фигурами атлантов и затейливой лепниной, изображающей гирлянды цветов. Белый цвет колонн отчетливо выделялся на фоне голубой окраски стен здания.

Внутреннее пространство Царскосельского дворца решено Растрелли по продольной оси. Предназначенные для парадных приемов многочисленные залы дворца образовывали торжественную красивую анфиладу. Основное цветовое сочетание внутренней отделки — золото и белый цвет. Обильная золотая резьба, изображения резвящихся амуров, изысканные формы картушей и волют — все это отражалось в зеркалах, а по вечерам, особенно в дни торжественных приемов и церемоний, было ярко освещено бесчисленным количеством свечей (Этот редкий по красоте дворец был варварски разграблен и подожжен немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Усилиями мастеров советского искусства Большой Царскосельский дворец ныне, насколько возможно, восстановлен.).

В 1754—1762 гг. Растрелли строит другое крупное сооружение — Зимний дворец в Петербурге, ставший основой будущего ансамбля Дворцовой площади.

В отличие от сильно вытянутого в длину Царскосельского дворца Зимний дворец решен в плане огромного замкнутого прямоугольника. Главный вход во дворец находился в то время в просторном внутреннем парадном дворе.

Учитывая местоположение Зимнего дворца, Растрелли различно решил фасады здания. Так, фасад, выходящий на юг, на образовавшуюся впоследствии Дворцовую площадь, решен с сильной пластической акцентировкой центральной части (где находится парадный въезд во двор). Наоборот, фасад Зимнего дворца, обращенный к Неве, выдержан в более спокойном ритме объемов и колоннады, благодаря чему лучше воспринимается протяженность здания.

В числе выдающихся творений Растрелли — замечательный Строгановский дворец в Петербурге (1750—1754), Андреевский собор в Киеве, перестроенный по его проекту Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря близ Москвы, не сохранившийся до нашего времени деревянный двухэтажный Анненгофский дворец в Москве и другие.

Если деятельность Растрелли протекала в основном в Петербурге, то другой выдающийся русский зодчий, ученик Коробова Дмитрий Васильевич Ухтомский (1719—1775), жил и работал в Москве. С его именем связаны два замечательных памятника русской архитектуры середины 18 в.: колокольня Троице-Сергиевой лавры (1740—1770) и каменные Красные ворота в Москве (1753—1757).

По характеру своего творчества Ухтомский довольно близок Растрелли. И колокольня лавры и триумфальные ворота богаты по внешнему оформлению, монументальны и праздничны. Ценное качество Ухтомского — стремление к разработке ансамблевых решений. И хотя наиболее значительные замыслы его осуществлены не были (проект ансамбля Инвалидного и Госпитального домов в Москве), прогрессивные тенденции в творчестве Ухтомского были подхвачены и развиты его великими учениками — Баженовым и Казаковым.

Заметное место в архитектуре этого периода заняло творчество Саввы Ивановича Чевакинского (1713—1774/80). Ученик и преемник Коробова, Чевакинский участвовал в разработке и осуществлении целого ряда архитектурных проектов в Петербурге и Царском Селе. Дарование Чевакинского особенно полно проявилось в созданном им Никольском военно-морском соборе (Петербург, 1753 — 1762). Замечательно решена стройная четырехъярусная колокольня собора, чарующая своей праздничной нарядностью и безупречными пропорциями.

Вторая половина 18 в. знаменует новый этап в истории архитектуры. Так же как и другие виды искусства, русское зодчество свидетельствует об укреплении русского государства и росте культуры, отражает новое, более возвышенное представление о человеке. Идеи гражданственности, провозглашенные просветителями, представления об идеальном, построенном на разумных началах дворянском государстве находят своеобразное выражение в эстетике классицизма 18 в., сказываются во все более ясных, классически сдержанных формах архитектуры.

Становление раннего русского классицизма в архитектуре неразрывно связано с именами А. Ф. Кокоринова, Валлена Деламота, А. Ринальди, Ю. М. Фельтена.

Александр Филиппович Кокоринов (1726—1772) был в числе непосредственных помощников одного из виднейших русских архитекторов середины 18 в. Ухтомского. Как показывают новейшие исследования, молодой Кокоринов построил прославленный современниками дворцовый ансамбль в Петровском-Разумовском (1752—1753), который до наших дней дошел измененным и перестроенным. С точки Зрения архитектурного стиля этот ансамбль был несомненно близок пышным дворцовым сооружениям середины 18 в., возводимым Растрелли и Ухтомским. Новым, предвещающим стиль русского классицизма было, в частности, применение сурового дорического ордера в оформлении въездных ворот дворца Разумовского.

Примерно с 1760 г. началась многолетняя совместная работа Кокоринова с приехавшим в Россию Валленом Деламотом (1729—1800). Родом из Франции, Деламот происходил из семьи известных архитекторов Блонделей. С именем Валлена Деламота связаны такие значительные сооружения Петербурга, как Большой гостиный двор (1761—1785), план которого был разработан еще Растрелли, и Малый Эрмитаж (1764—1767). Тонкой гармонии архитектурных форм, торжественно-величавой простоты исполнено сооружение Деламота, известное под названием Новая Голландия — здание адмиралтейских складов, где особенное внимание привлекает перекинутая через канал арка из простого темно-красного кирпича с декоративным применением белого камня.

Валлен Деламот участвовал в создании одного из своеобразнейших сооружений 18 в. — Академии художеств в Петербурге (1764—1788). Строгое, монументальное здание Академии, выстроенное на Васильевском острове, приобрело важное значение в городском ансамбле. Величаво и спокойно решен главный фасад, выходящий на Неву. Общий замысел этой постройки свидетельствует о преобладании стиля раннего классицизма над элементами барокко.

Всего более разителен план этого сооружения, который в основном, видимо, был разработан Кокориновым. За внешне спокойными фасадами здания, занимающего целый городской квартал, скрывается сложнейшая внутренняя система учебных, жилых и подсобных помещений, лестниц и коридоров, дворов и переходов. Особенно примечательна планировка внутренних дворов Академии, включавшая один огромный круглый двор в центре и четыре дворика меньших размеров, имеющих в плане форму прямоугольника, в каждом из которых закруглены два угла.

Близким искусству раннего классицизма сооружением является Мраморный дворец (1768-1785). Автором его был приглашенный в Россию янский архитектор Антонио Ринальди (ок. 1710—1794). В более ранних сооружениях Ринальди ясно проявлялись особенности позднего барокко и стиля рококо (последний особенно ощутим в утонченной отделке апартаментов Китайского дворца в Ораниенбауме).

Наряду с крупными дворцово-парковыми ансамблями в России получает все более широкое развитие усадебная архитектура. Особенно оживленное строительство усадеб развернулось во второй половине 18 в., когда был издан указ Петра III об освобождении дворян от обязательной государственной службы. Разъехавшиеся по своим родовым и вновь полученным поместьям русские дворяне начали усиленно строиться и благоустраиваться, приглашая для этого виднейших зодчих, а также широко используя труд талантливых крепостных архитекторов. Наибольшего расцвета усадебное строительство достигает в конце 18 — начале 19 века.

Мастером раннего классицизма был Юрий Матвеевич Фельтен (1730—1801), один из создателей замечательных набережных Невы, связанных с осуществлением градостроительных работ 1760—1770-х гг. С ансамблем набережных Невы тесно связано и сооружение поражающей благородством своих форм решетки Летнего сада, в проектировке которой участвовал Фельтен. Из сооружений Фельтена следует упомянуть здание Старого Эрмитажа.

Во второй половине 18 в. жил и работал один из величайших русских зодчих — Василий Иванович Баженов (1738—1799). Баженов родился в семье дьячка под Москвой, близ Малоярославца. В пятнадцать лет Баженов состоял в артели живописцев на строительстве одного из дворцов, где на него обратил внимание архитектор Ухтомский, принявший одаренного юношу в свою «архитектурную команду». После организации в Петербурге Академии художеств Баженов был направлен туда из Москвы, где он учился в гимназии при Московском университете. В 1760 г. Баженов едет в качестве пенсионера Академии за границу, во Францию и Италию. Выдающееся природное дарование молодого архитектора уже в те годы получает высокое признание, Двадцативосьмилетний Баженов приезжает из-за границы со званием профессора Римской Академии и званием академика Флорентийской и Болонской Академий.

Исключительное дарование Баженова как архитектора, его большой творческий размах с особенной наглядностью проявились в проекте Кремлевского дворца в Москве, над которым он начал работать с 1767 г., фактически задумав создание нового кремлевского ансамбля.

По проекту Баженова Кремль должен был стать в полном смысле слова новым центром древней русской столицы, причем самым непосредственным образом связанным с городом. В расчете на этот проект Баженов даже предполагал срыть часть кремлевской стены со стороны Москвы-реки и Красной площади. Тем самым вновь созданный ансамбль нескольких площадей в Кремле и в первую очередь новый Кремлевский дворец оказались бы уже ничем не отделенными от города.

Фасад Кремлевского дворца Баженова должен был быть обращен к Москве-реке, к которой сверху, с кремлевского холма вели торжественные лестничные спуски, оформленные монументально-декоративной скульптурой.

Здание дворца проектировалось четырехэтажным, причем два первых этажа имели служебное назначение, а в третьем и четвертом располагались собственно дворцовые апартаменты с большими двухсветными залами.

В архитектурном решении Кремлевского дворца, новых площадей, а также наиболее значительных внутренних помещений исключительно большая роль отводилась колоннадам (по преимуществу ионического и коринфского ордеров). В частности, целый строй колоннад окружал главную из запроектированных Баженовым площадей в Кремле. Эту площадь, имевшую овальную форму, архитектор предполагал окружить зданиями с сильно выступающими цокольными частями, образующими как бы ступенчатые трибуны для размещения народа.

Начались широкие подготовительные работы; в специально выстроенном доме была сделана замечательная (сохранившаяся доныне) модель будущего сооружения; тщательно разрабатывались и проектировались Баженовым внутренняя отделка и оформление дворца.

Ничего не подозревавшего зодчего ждал жестокий удар: как выяснилось впоследствии, Екатерина II не собиралась доводить это грандиозное строительство до конца, оно было затеяно ею в основном с целью продемонстрировать могущество и богатство государства в период русско-турецкой войны. Уже в 1775 г. строительство полностью прекратилось.

В последующие годы наиболее крупной работой Баженова становится проектирование и постройка ансамбля в Царицыне под Москвой, предполагавшегося быть летней резиденцией Екатерины II. Ансамбль в Царицыне представляет собой загородную усадьбу с асимметричным расположением построек, исполненных в самобытном стиле, называемом иногда «русской готикой», но в известной мере основанном на использовании мотивов русской архитектуры 17 века.

Именно в традициях древнерусской архитектуры даются Баженовым сочетания красных кирпичных стен царицынских построек с деталями из белого камня.

Сохранившиеся баженовские постройки в Царицыне — Оперный дом, Фигурные ворота, мост через дорогу — дают лишь частичное представление об общем замысле. Проект Баженова не только не был осуществлен, но даже уже почти законченный им дворец был отвергнут приехавшей императрицей и по ее приказу сломан.

Дань зарождающимся предромантическим тенденциям Баженов отдал в проекте Михайловского (Инженерного) замка, который с некоторыми изменениями был осуществлен архитектором В. Ф. Бренной. Построенный по распоряжению Павла I в Петербурге, Михайловский замок (1797—1800) представлял в то время сооружение, окруженное, как крепость, рвами; через них были перекинуты подъемные мосты. Своеобразно сочетались здесь тектоническая ясность общего архитектурного замысла и вместе с тем сложность планировки.

В большинстве своих проектов и сооружений Баженов выступал как крупнейший мастер раннего русского классицизма. Замечательным творением Баженова является дом Пашкова в Москве (ныне старое здание Государственной библиотеки им. В. И. Ленина). Это здание было построено в 1784—1787 годах. Сооружение дворцового типа, дом Пашкова (названный так по фамилии первого владельца) оказался решенным настолько совершенно, что и с точки зрения городского ансамбля и по своим высоким художественным достоинствам занял одно из первых мест среди памятников русской архитектуры.

Главный вход в здание был устроен со стороны парадного двора, где находилось несколько служебных построек дворца-усадьбы. Расположенный на холме, поднимающемся от Моховой улицы, дом Пашкова обращен своим главным фасадом в сторону Кремля. Основной архитектурный массив дворца составляет его центральный трехэтажный корпус, увенчанный легким бельведером. По обеим сторонам здания расположены два боковых двухэтажных корпуса. Центральный корпус дома Пашкова украшен колоннадой коринфского ордера, объединяющей второй и третий этажи. Боковые павильоны имеют гладкие колонны ионического ордера. Тонкая продуманность общей композиции и всех деталей сообщает этому сооружению необыкновенную легкость и вместе с тем значительность, монументальность. Подлинная гармония целого, изящество проработки деталей красноречиво свидетельствуют о гениальности его создателя.

Другим великим русским архитектором, работавшим одно время вместе с Баженовым, был Матвей Федорович Казаков (1738—1812). Уроженец Москвы, Казаков еще более тесно, чем Баженов, связал свою творческую деятельность с московским зодчеством. Попав тринадцати лет в школу Ухтомского, Казаков на практике постиг искусство архитектуры. Он не был ни в Академии художеств, ни за границей. С первой половины 1760-х гг. молодой Казаков уже работал в Твери, где по его проекту построен ряд зданий как жилого, так и общественного назначения.

В 1767 г. Казаков был приглашен Баженовым в качестве своего непосредственного помощника для проектирования ансамбля нового Кремлевского дворца.

Одно из самых ранних и вместе с тем наиболее значительных и известных сооружений Казакова — здание Сената в Москве (1776—1787). Здание Сената (в настоящее время здесь помещается Верховный Совет СССР) расположено внутри Кремля неподалеку от Арсенала. Треугольное в плане (с внутренними дворами), оно одним из фасадов обращено к Красной площади. Центральный композиционный узел здания — зал Сената, имеющий огромное по тому времени купольное перекрытие, диаметр которого достигает почти 25 м. Сравнительно скромное оформление здания снаружи контрастно сопоставлено с великолепным решением круглого парадного зала, имеющего три яруса окон, колоннаду коринфского ордера, кессонированный купол и богатую лепнину.

Следующее широко известное творение Казакова — здание Московского университета (1786—1793). На этот раз Казаков обратился к распространенному плану городской усадьбы в виде буквы П. В центре здания помещен актовый зал в форме полуротонды с купольным перекрытием. Первоначальный вид университета, построенного Казаковым, существенно разнится с тем наружным оформлением, которое придал ему Д. И. Жилярди, восстанавливавший университет после пожара Москвы 1812 года. Дорическая колоннада, рельефы и фронтон над портиком, эдикулы на торцах боковых крыльев и т. д.— всего этого не было в здании Казакова. Оно выглядело более высоким и не столь развернутым по фасаду. Главный фасад университета в 18 в. имел более стройную и легкую колоннаду портика (ионического ордера), стены здания расчленялись лопатками и филенками, торцы боковых крыльев здания имели ионические портики с четырьмя пилястрами и фронтоном.

Так же как и Баженов, Казаков иногда обращался в своем творчестве к традициям архитектуры Древней Руси, например в Петровском дворце, построенном в 1775—1782 гг. Кувшинообразные колонны, арки, оформление окон, висячие гирьки и т. п. вместе с красными кирпичными стенами и украшениями из белого камня явно перекликались с допетровской архитектурой.

Однако большинство церковных сооружений Казакова — церковь Филиппа Митрополита, церковь Вознесения на Гороховской улице (ныне ул. Казакова) в Москве, церковь-мавзолей Барышникова (в селе Николо-Погорелом, Смоленской области) — решены не столько в плане древнерусских храмов, сколько в духе классически торжественных светских сооружений — ротонд. Особое место среди церковных построек Казакова занимает своеобразная по своему плану церковь Косьмы и Дамиана в Москве.

В произведениях Казакова большую роль играет скульптурное убранство. Разнообразные лепные украшения, тематические барельефы, круглые статуи и т. д. во многом способствовали высокой степени художественного оформления зданий, их праздничной торжественности и монументальности. Интерес к синтезу архитектуры и скульптуры проявился в последнем значительном сооружении Казакова — здании Голицынской больницы (ныне 1-я Градская больница) в Москве, постройка которой относится к 1796—1801 гг. Здесь Казаков уже близок к архитектурным принципам классицизма первой трети 19 в., о чем свидетельствуют спокойные глади стенных плоскостей, вытянутая вдоль улицы композиция здания и его флигелей, строгость и сдержанность общего архитектурного замысла.

Большой вклад внес Казаков в развитие усадебной архитектуры и архитектуры городского жилого особняка. Таковы отличающиеся ясной простотой композиции дом в Петровском-Алабине (закончен в 1785 г.) и прекрасный дом Губина в Москве (1790-е гг.).

Одним из наиболее одаренных и прославленных мастеров архитектуры второй половины 18 столетия был Иван Егорович Старой (1745—1808), имя которого связано со многими постройками Петербурга и провинции. Крупнейшим произведением Старова, если говорить о дошедших до нас сооружениях мастера, является Таврический дворец, выстроенный в 1783—1789 гг. в Петербурге.

Еще современники Старова высоко ценили этот дворец как отвечающий высоким требованиям подлинного искусства — он столь же прост и ясен по своему решению, сколь величав и торжествен. По решению внутренних помещений это не только жилой дворец-усадьба, но и резиденция, предназначенная для торжественных приемов, празднеств и увеселений. Центральная часть дворца выделена куполом и шестиколонным римско-дорическим портиком, расположенным в глубине широко открытого наружу парадного двора. Значительность центральной части здания оттеняется низкими одноэтажными боковыми крыльями дворца, оформление которых, так же как и боковых корпусов, очень строго. Торжественно решены внутренние помещения дворца. Расположенные прямо против входа гранитные и яшмовые колонны составляют в целом подобие внутренней триумфальной арки. Из вестибюля вошедшие попадали в монументально оформленный купольный зал дворца, а затем в так называемую Большую галерею с торжественной колоннадой, состоящей из тридцати шести колонн ионического ордера, поставленных в два ряда по обе стороны зала.

Даже после неоднократных перестроек и изменений внутри Таврического дворца, произведенных в последующее время, грандиозность замысла архитектора оставляет неизгладимое впечатление. В начале 1770-х гг. Старов назначается главным архитектором «Комиссии о каменном строении Петербурга и Москвы». Под его руководством разрабатывались также проекты планировки многих городов России.

Помимо Баженова, Казакова и Старова в то же самое время в России работает много других выдающихся архитекторов — как русских, так и приехавших из-за границы. Широкие строительные возможности, имевшиеся в России, привлекают крупных зарубежных мастеров, которые у себя на родине таких возможностей не находили.

Выдающимся мастером архитектуры, особенно дворцово-парковых сооружений, был шотландец по происхождению Чарльз Камерон (1740-е гг. — 1812).

В 1780—1786 гг. Камерон строит в Царском Селе комплекс садово-парковых сооружений, куда входят двухэтажный корпус Холодных бань с Агатовыми комнатами, висячий сад и, наконец, великолепная открытая галерея, носящая имя ее создателя. Камеронова галерея — одно из наиболее совершенных произведений архитектора. Поражает ее необычайная легкость и изящество пропорций; величественно и своеобразно решен лестничный спуск, фланкированный копиями с античных статуй Геркулеса и Флоры.

Камерон был искуснейшим мастером оформления интерьера. С безупречным вкусом и изысканностью разрабатывает он отделку нескольких помещений Большого Екатерининского дворца (спальня Екатерины II, см. илл., кабинет «Табакерка»), павильона «Агатовые комнаты», а также Павловского дворца (1782—1786) (Итальянский и Греческий залы, биллиардная и другие).

Огромную ценность представляет не только созданный Камероном дворец в Павловске, но и весь садово-парковый ансамбль. В отличие от более регулярной планировки и застройки знаменитого Петергофского парка ансамбле в Павловске является лучшим образцом «натурального» парка со свободно разбросанными павильонами. В живописнейшем пейзаже, среди рощ и полянок, у изгибающейся вокруг холмов реки Славянки расположены павильон — Храм Дружбы, открытая ротонда — Колоннада Аполлона, павильон Трех граций, обелиск, мостики и т. д.

Конец 18 в. в архитектуре России уже во многом предваряет следующий этап развития — зрелый классицизм первой трети 19 столетия, известный также под названием «русский ампир». Новые веяния заметны на примере творчества Джакомо Кваренги (1744—1817). Еще у себя на родине, в Италии, Кваренги увлекается палладианством и становится ревностным поборником классицизма. Не найдя должного применения своим силам в Италии, Кваренги приехал в Россию (1780), где и остался на всю жизнь.

Начав свою деятельность с работы в Петергофе и Царском Селе, Кваренги перешел к строительству крупнейших столичных сооружений. Созданные им Эрмитажный театр (1783—1787), здание Академии наук (1783—1789) и Ассигнационного банка (1783—1790) в Петербурге, а также Александровский дворец в Царском Селе (1792—1796) представляют собой строгие, классические по своему решению постройки, которые во многом уже предвещают следующий этап в развитии русской архитектуры. Собственно говоря, творческая деятельность Кваренги в России по времени почти поровну делится между 18 и 19 столетиями. Из наиболее известных сооружений Кваренги начала 19 в. выделяются здание больницы на Литейном проспекте, Аничков дворец, Конногвардейский манеж и деревянные Нарвские триумфальные ворота 1814 года.

Наиболее выдающимся творением Кваренги начала 19 в. является Смольный институт (1806—1808). В этом произведении видны характерные черты Кваренги как представителя зрелого классицизма в архитектуре: стремление к крупным и лаконичным архитектурным формам, использование монументальных портиков, акцентировка мощной цокольной части здания, обработанной крупной рустовкой, предельная ясность и простота планировки.