Что было раньше на месте гума

Что было раньше на месте гума

Здание было построено в 1889-1893 годах по проекту архитектора Александра Померанцева, при участии архитектора Петра Щёкотова и инженеров Владимира Шухова и Артура Лолейта.

Трёхэтажный комплекс занимает целый квартал Китай-города и состоит из 16 корпусов, разделённых 3 продольными и 3 поперечными проходами-галереями («линиями») с остеклёнными арочными перекрытиями наверху. Таким образом, внутри себя здание как бы составлено из 16 отдельных построек, объединённых общим фасадом. Главный, боковые и задний фасады пышно оформлены в псевдорусском стиле: среди декоративных элементов, заимствованных из русского узорочья, изобилуют резные наличники и карнизы, ширинки, колонки и полуколонки, гирьки и причудливые кокошники. С каждой стороны здания размещено по 3 входа (на продольные и поперечные линии); центральный вход выходит на Красную площадь и акцентирован сдвоенными башенками, которые перекликаются с башнями Кремля и завершением здания Исторического музея. Любопытно, что над каждым входом размещена фасадная икона.

Главный фасад Верхних торговых рядов (здания ГУМ) проходит вдоль всей Красной площади параллельно Кремлёвской стене и составляет значительную часть её архитектурного ансамбля.

История ГУМа и Верхних торговых рядов

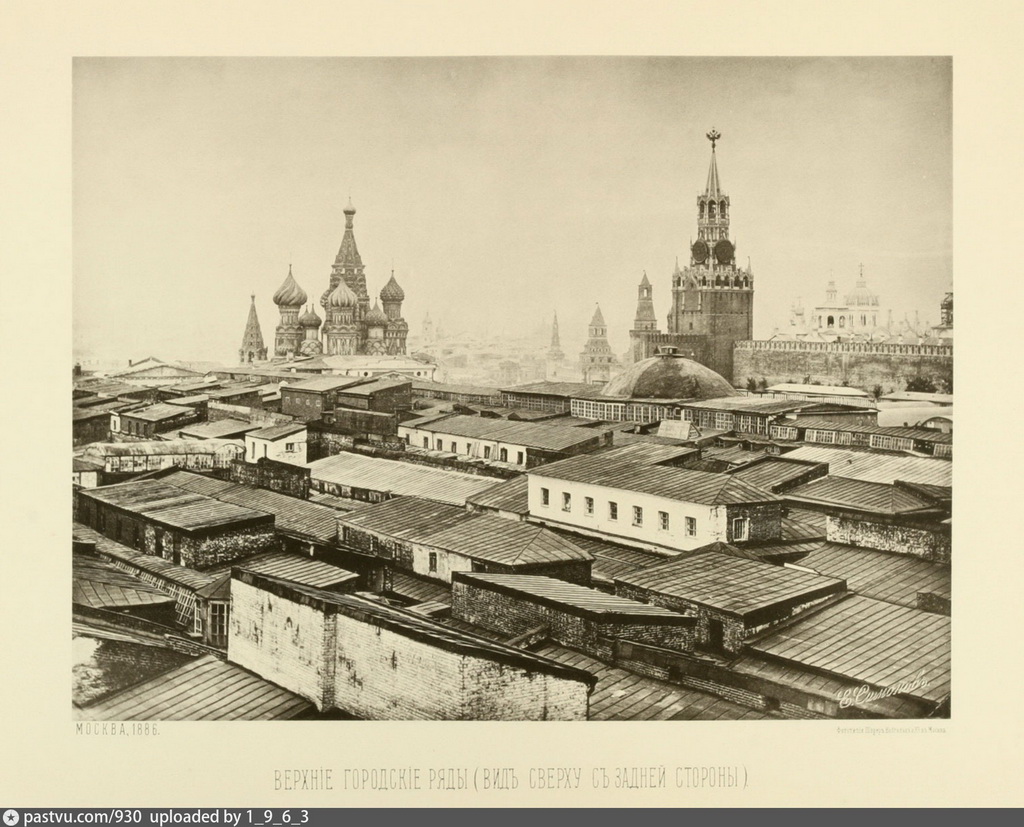

Несмотря на относительно молодой возраст самого ГУМа, история Верхних торговых рядов восходит к куда более древним временам. Красная площадь издавна использовалась как торговая, и напротив Кремлёвской стены находились деревянные лавки, периодически горевшие и перестраивавшиеся. В 17 веке площадь была своеобразным центром розничной и оптовой торговли самыми разными товарами.

В 1869 году московские власти задумались о перестройке рядов, но было одно но: комплекс состоял из более чем 600 отдельных владений, находившихся в собственности более чем 500 хозяев. Владельцы лавок не согласились с планами города и выдвинули встречную инициативу, создав собственную комиссию о реконструкции Верхних торговых рядов. В течение почти 20 лет лавочники вели переговоры с московским правительством, пытаясь выторговать для себя преференции: в частности, они требовали у города отрезать от Красной площади и бесплатно выделить им полосу земли для расширения проходов между лавками, на что Москва категорически не соглашалась. Добиться успеха удалось лишь в 1886 году, когда новый московский голова Николай Алексеев и городская управа закрыли Верхние торговые ряды по причине их аварийности, а лавки перенесли во временные павильоны. Торговля пришла в упадок, и потерявшие прибыль лавковладельцы вынуждены были согласиться на условия города. Первым шагом в налаживании ситуации стало создание «Акционерного общества Верхних торговых рядов на Красной площади в Москве»: лавковладельцы вносили в него свои постройки и землю под ними в качестве акционерного капитала, а взамен получали акции, распределявшиеся пропорционально доходу от них.

В 1889 году началось строительство фундаментов нового здания, а 21 мая 1890 года состоялась официальная церемония его закладки. Строительство велось интенсивно: в 1891 году на нём было задействовано около 3000 человек! Комплекс открывали поэтапно: отдельные его части открылись для посетителей уже в конце 1891 года, а официальная церемония открытия состоялась 2 декабря 1893 года. Впрочем, отделочные работы в некоторых помещениях продолжались вплоть до 1896 года. При магазине была построена собственная электростанция и вырыт артезианский колодец, чтобы обеспечить местный водопровод. На 3 этажах нового здания можно было приобрести любые продовольственные или промышленные товары, а подвал был отведён для оптовой торговли.

Стабильность была достигнута лишь в 1950-х: здание отреставрировали, и 24 декабря 1953 года в нём вновь открылся ГУМ. Коммуналки были расселены, а для контор подыскали другие здания.

После распада СССР ГУМ продолжил своё существование и был сначала акционирован, потом приватизирован. Комплекс сохранил советское название, но всё же перестал быть государственным, поэтому в наши дни под аббревиатурой ГУМ чаще всего подразумевают «Главный универсальный магазин», либо «Главный универмаг Москвы».

Интересные факты о ГУМе и Верхних торговых рядах

• Говорят, в 1886 году старое здание Верхних торговых рядов закрыли после несчастного случая: полы настолько прогнили, что примерявшая платье женщина провалилась на нижний этаж и сломала ногу. Говорят также, что обновка в итоге досталась ей бесплатно, потому что напомнить об оплате продавец после случившегося не решился.

• Новое здание Верхних торговых рядов, открытое в 1893 году, стало прообразом современных торговых центров. В новом магазине опробовали ряд революционных в те времена торговых новшеств: впервые в России здесь появилась книга жалоб и предложений, а цену на товары стали указывать на ценниках (без возможности торга). Посетители также могли воспользоваться гардеробом, камерой хранения и услугами носильщиков.

• Для создания остеклённых арочных сводов над пассажами магазина инженеру Владимиру Шухову потребовалось 60 тысяч стёкол.

• В советские годы над зданием Верхних торговых рядов трижды нависала угроза сноса: в 1930-х на его месте могли построить высотку Наркомтяжпрома, в 1947 собирались возводить монумент Победы, а в 1972 году просто сочли, что торговому центру не место напротив Мавзолея. К счастью, в силу разных причин здание сохранилось.

• После Революции на верхних этажах здания обустроили коммунальные квартиры. Условия жизни были спартанскими: в комнатах не было водопровода, газа и удобств, большинство из них выходили окнами не на улицу, а внутрь пассажа, под стеклянную крышу. При реконструкции магазина в 1950-х годах коммуналки были расселены.

• После самоубийства второй жены Сталина Надежды Аллилуевой в ночь с 8 на 9 ноября 1932 года гроб с её телом был выставлен для прощания в одном из залов ГУМа. Это был едва ли не единственный случай, когда Сталин позволил себе проявить эмоции прилюдно: переживая горечь утраты, он плакал на глазах пришедших.

• Именно из ГУМа 9 мая 1945 года диктор Юрий Левитан объявил о победе над Германией.

• ГУМ имел невероятную популярность у советских граждан: очереди в нём были настолько длинными, что для их регулирования привлекали специальные наряды милиции.

• В ГУМе существовала особая «200-я секция», где обслуживали партийную элиту. В ней можно было купить дефицитные товары, одежду и технику, в том числе и зарубежные. Существование секции было государственной тайной; чиновники высшего ранга и их семьи могли посещать её без ограничений, «приближённых» пониже пускали по разовым пропускам. Позволить посетить двухсотую секцию также могли в качестве награды: в частности, Юрий Гагарин был премирован разовым пропуском после полёта в космос.

• В наши дни в здании ГУМа существует «исторический туалет», воссозданный по дореволюционным фотографиям.

Современный ГУМ продолжает нести на себе торговые функции: в наши дни это современный торгово-развлекательный центр с большим количеством магазинов, ресторанов и кафе. Культурная составляющая тоже присутствует: на его линиях часто проводятся различные выставки, появляются инсталляции и арт-объекты, а зимой перед магазином заливают ГУМ-Каток.

Но большинству горожан и туристов он интересен как выдающийся памятник архитектуры, и именно благодаря архитектурным достоинствам здание стало одним из символов Москвы, тиражируемых на открытках и в сувенирной продукции.

ГУМ находится по адресу Красная площадь, 3. Добраться до него можно пешком от станций метро «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской и «Театральная» Замоскворецкой.

«В ГУМ, комсомольцы, в ГУМ, рабфаковцы!» Как строился главный магазин России

14 декабря 1893 года на Красной площади открылись Верхние торговые ряды. После Октябрьской революции их переименовали в ГУМ (Государственный универсальный магазин)

Место в самом центре Москвы, между улицами Никольской и Ильинкой, столетиями привлекало торговцев. Выгодно продать свои товары здесь пытались еще в начале XVII века. Первые каменные торговые ряды были построены по приказу Бориса Годунова. Через сто пятьдесят лет именитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги разработал для нового здания проект в стиле классицизма, однако из-за пожара 1812 года достроено оно не было. Дело Кваренги завершил Осип Бове – архитектор Большого театра и Триумфальных ворот.

Гений Померанцева, совет Шухова

Во второй половине XIX столетия Верхние торговые ряды отчаянно нуждались в реконструкции, здание стало настолько ветхим, что заходить внутрь было опасно. В 1886 году лавочки в торговых рядах закрылись или переехали во временные помещения. Власти объявили конкурс на возведение нового здания.

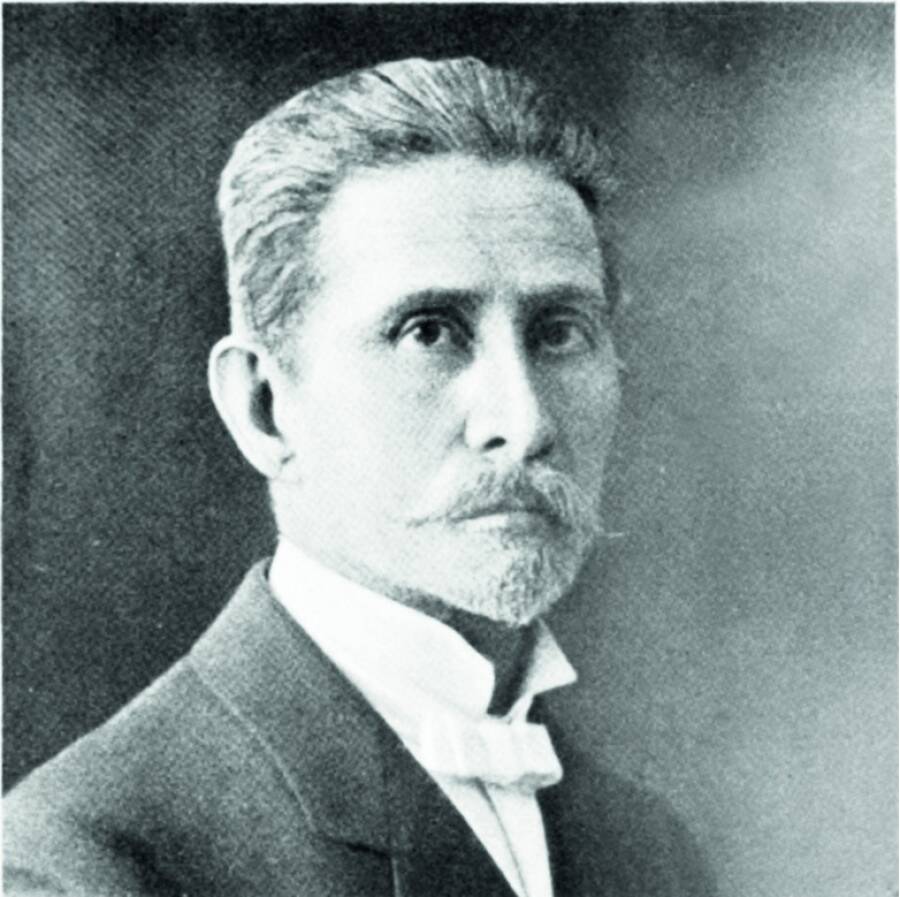

Перестраивать Верхние торговые ряды взялось акционерное общество, основанное в 1888 году. Осталось лишь выбрать подходящий проект. В конкурсе участвовали 23 архитектора из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России и Европы. Макеты можно было рассмотреть в залах Исторического музея, открытого за пять лет до описываемых событий. Музей для размещения проектов выбрали неслучайно: именно с его ярко-красными стенами должны были гармонировать торговые ряды. Комиссия выбрала работу Александра Померанцева. Зодчий назвал свой проект «Московскому купечеству». Любопытно, что Померанцев не был «звездой» московской архитектуры той поры. К 1880-м он успел спроектировать лишь два относительно известных здания, причем оба – не в Первопрестольной. По заказу болгарского князя он выполнил проект памятника Александру Невскому в Софии, а также построил в Ростове-на-Дону гостиницу. После строительства Верхних торговых рядов карьера Померанцева развивалась стремительно: в 1896 году он уже был главным архитектором на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.

Верхние торговые ряды по замыслу Александра Померанцева представляли собой несколько отдельных зданий, соединенных застекленными галереями. Главный вход располагался в тереме с воротами и башенками, выполненном, как и Исторический музей, в неорусском стиле. Новое здание прекрасно вписалось в исторический ландшафт: казалось, оно испокон веков стояло на Красной площади. Померанцев создал самое большое торговое пространство в Европе. Споры до сих пор вызывают своды здания. Считается, что над крышей торговых рядов трудился Владимир Шухов, однако прямых подтверждений тому нет. Вероятнее всего, он консультировал проект, но строительством занимались инженеры Петербургского металлического завода. На возведение перекрытий ушло 800 тонн металла, хотя крыша выглядит удивительно легкой и почти невесомой из-за обилия стекла. Стальной каркас из металлических стержней, напоминающий тонкую паутинку, является примером первоклассного инженерного мастерства. В 1890 году, когда строительные работы были в самом разгаре, возникла проблема освещения подземного двора. Для этого в тротуаре над двором разгрузки сделали несколько круглых отверстий и закрыли их корабельным стеклом. Среди внутренних деталей здания обращали на себя внимание мостики между рядами. Привычные для нас сегодня, в конце XIX века они служили примером смелого новаторства. Здание строили на удивление быстро, и к 1892 году основные работы были завершены.

«Доброкачественно, дешево, из первых рук»

В советские годы Верхние торговые ряды стали называться емкой аббревиатурой ГУМ. Вехой в истории магазина стал период НЭПа, когда витрины были до отказа набиты продукцией разнообразных кооперативов и артелей. Рекламу для универмага делал сам Владимир Маяковский, работавший на «Окна РОСТА». Порой его призывы звучали довольно дерзко («Нечего на цены плакаться – в ГУМ, комсомольцы, в ГУМ, рабфаковцы!»), а иногда были весьма забавны («Тому не страшен мороз зловещий, Кто купит в ГУМе теплые вещи!». Знаменитую эмблему магазина – круг с буквами в центре – придумал художник и фотограф Александр Родченко. Маяковский отозвался стихами и на нее: «Хватайтесь за этот спасательный круг! Доброкачественно, дешево, из первых рук». Внутренний облик ГУМа изменился после свертывания новой экономической политики. Места лавок заняли государственные конторы, а на верхних этажах даже открылись общежития. В середине 1930-х годов обсуждался снос универмага как морально устаревшего. На его месте планировали построить здание Наркомата тяжелой промышленности. Однако судьбу здания решила начавшаяся война. Ликвидацию торговых рядов пришлось отложить до лучших времен, а в 1945 году именно из рупора ГУМа Юрий Левитан зачитал долгожданное сообщение о капитуляции нацистской Германии.

После смерти И.В. Сталина от сноса ГУМа решено было отказаться. Министр пищевой промышленности Анастас Микоян поставил цель сделать из торговых рядов идеальный магазин, ничем не уступающий ни европейским, ни американским. Журнал Time называл ГУМ «городом бутиков». В 1950-х здесь работало одиннадцать отделов с товарами на любой вкус. Помимо магазинов одежды, обуви и головных уборов в здании универмага открылись столовая и знаменитый Гастроном № 1. Для показов новых коллекций одежды сделали отдельный зал с подиумом, причем попасть туда можно было всего за 50 копеек. Подиум ГУМа «засветился» в известной советской комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Очереди за товарами из главного универмага выстраивались с самого открытия в восемь часов утра и, несмотря на рабочий день, не исчезали до закрытия. Пожалуй, о популярности ГУМа лучше всего свидетельствует фраза, произнесенная директором одного из западных универмагов, прибывшего сюда «на экскурсию». Увидев нескончаемый людской поток, снующий между рядов, он мечтательно произнес: «Если бы в моем магазине каждый день было столько народу, я был бы самым счастливым человеком на свете!»

Главархив Москвы рассказал об истории строительства ГУМа

ГУМ является не только одним из самых известных магазинов России, но и неотъемлемой архитектурной доминантой Красной площади. У этого узорчатого здания в псевдорусском стиле богатая история. Ее рассказывает столичный Главархив, опираясь на свои документы, такие как проект устава акционерного общества Верхних торговых рядов на Красной площади в Москве, доклады Московской городской управы и копия плана изменения Верхних торговых рядов.

Торговля здесь велась еще до пожара 1812 года. После, уже во время восстановления города, были заново возведены Московские торговые ряды, которые до второй половины XIX века занимали купцы. Когда ряды обветшали и возникла опасность их обрушения, началось обсуждение строительства нового и современного здания для торговли.

В 1886 году большое количество лавочек в старых торговых рядах было закрыто, вместо этого устроили временные торговые помещения. Согласно сохранившимся документам Московской городской Думы и управы в 1888 году появилось акционерное общество Верхних торговых рядов на Красной площади в Москве, которое и было создано для перестройки. В Главархиве столицы хранится проект устава акционерного общества, а также доклад Московской городской управы от 1888 года об урегулировании части Красной площади и улиц.

Учредителями акционерного общества, утвержденного 10 мая 1888 года, были владельцы торговых помещений и земли в старых торговых рядах. Им необходимо было передать в собственность акционерного общества свои земли со строениями, занимающими эту территорию. Взамен общество гарантировало устроить нужные для торговли помещения. Строительство должно было закончиться уже через четыре года после утверждения планов нового здания.

Те, кто не хотел быть частью акционерного общества, могли требовать выкуп своего имущества. А Московское городское самоуправление получило право принудительно изымать недвижимое имущество тех граждан, кто не собирался от него отказываться добровольно. Оценивалось имущество по-разному: от 55 до 4500 рублей и даже более.

Конкурс на проект нового здания Верхних торговых рядов был объявлен в конце 1888 года. Победу в нем одержал архитектор Александр Померанцев. Во время строительства одного из самых современных для того времени зданий применили многие технические новшества.

В докладе Московской городской управы от 18 июня 1890 года сообщается, что подземный двор нуждался в освещении. Для этого необходимо было сделать в тротуаре над двором разгрузки ряд круглых отверстий и закрыть их корабельным стеклом. Город также позволил организовать подземные ходы под частью тротуаров на Красной площади и под проходами в самом здании. Переходами между рядами в новом здании должны были служить мостики или перекрытия внутренних проходов на третьем этаже — невиданное до того времени техническое нововведение.

В результате строительства расширились Никольская улица и Ильинка. Здание строили с огромной скоростью, основные работы завершились в 1892 году.

Проверка постройки городскими властями в апреле 1892 года показала, что фасад пассажа выступил за утвержденную линию на 1,5 аршина (1 аршин — это 71,12 сантиметра. — Прим. mos.ru). Не обошлось без отступления от проекта и во внутреннем расположении помещений. Тогда акционерное общество направило ходатайство о сохранении своего положения. Так как захвата лишней городской земли не было, а перестройка для планового расстояния значительно ухудшила бы внешний вид здания, Московская городская Дума и управа приняли постановление о ходатайстве перед Высшим Правительством об изменении утвержденных проектов и сохранении существующего строения Верхних торговых рядов. Изменения разрешили, благодаря чему жители и гости столицы сегодня могут любоваться зданием ГУМа в том виде, в котором оно было построено больше века назад.

(11).jpg)

(2).jpg)

(1).jpg)

(1).jpg)

(1).jpg)

(1).jpg)

(1).jpg)

(1).jpg)

(1).jpg)