Что было в 1097 году по истории

1097 – Любечский съезд

1097 – Любечский съезд

Все согласились, и в 1097 г., на берегу Днепра, неподалеку от княжеского замка Любеч, на расстеленном в поле ковре, т. е. на нейтральной территории, русские князья встретились. Это были двоюродные братья (внуки Ярослава) – великий князь Святополк Изяславич и удельные князья – Владимир Всеволодович Мономах, а также Олег Святославич по прозвищу Гориславич, его братья Давыд и Ярослав Святославичи, Давыд Игоревич (сын Игоря Ярославича). Были тут также Василько и Володарь Ростиславичи – дети покойного Ростислава Владимировича, осевшие на Волыни. На этом съезде князья поделили между собой земли и торжественно целовали крест в соблюдение этого договора: «Да будет земля Русская общим… отечеством, а кто восстанет на брата, на того мы все восстанем». После того как они мирно расстались, произошло злодейство: князь Святополк по наущению Давыда Игоревича и его бояр заманил в Киев князя Василько и приказал ослепить его. Летописец утверждает, что Давыд оболгал Василько перед великим князем, обвинив его в намерении захватить власть. Но более вероятна другая причина вероломства Святополка – он хотел прибрать к рукам богатые волынские земли Ростиславичей. Как бы то ни было, расправа с одним из близких родственников сразу же после мирной семейной встречи у Любеча возмутила всех князей. Они вынудили великого князя Святополка признать вину и дать слово наказать клеветника Давыда. Но было уже поздно – в семье князей вновь воцарились недоверие и злоба.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

«Съезд победителей», он же «съезд расстрелянных»

«Съезд победителей», он же «съезд расстрелянных» Итак, противостояние нарастало. В то же время к 1934 году стало ясно, что политика властей оправдывает себя. Страна понемногу выбиралась из разрухи, не той, что, по выражению профессора Преображенского, «не в клозетах, а в

«Съезд победителей», он же «съезд расстрелянных»

«Съезд победителей», он же «съезд расстрелянных» Итак, противостояние нарастало. А с другой стороны, к 1934 году стало ясно, что политика властей оправдывает себя. Страна понемногу выбиралась из разрухи, не той, что, по выражению профессора Преображенского, «не в клозетах, а

Любечский съезд князей 1097 г.

Любечский съезд князей 1097 г. Наступил 1097 г. Это был знаменательный для русской истории год. События 1096 г. убедили Ярославовичей в необходимости съехаться и урядиться. Местом съезда избрали Любеч, стоявший на стыке киевских, черниговских и смоленских земель.По подъемному

1097 г.

1097 г. Боэмунд, прибывший вслед за Готфридом, после умасливаний и щедрых подарков Алексея также согласился на присягу, заранее зная, что соблюдать ее все равно не будет. Дали вассальную клятву и другие вожди, за исключением Танкреда, не пожелавшего связывать себя какими бы

1097 г.

1097 г. Владения Никейского и Ионийского султана остались позади. Продвигаясь на юго-восток, армия крестоносцев усердно жгла мечети или превращала их в церкви; но никто и не подумал о том, чтобы укрепить проходимые города, выставить в них гарнизоны и сохранить коммуникации.

ЛЮБЕЧСКИЙ СЪЕЗД

ЛЮБЕЧСКИЙ СЪЕЗД Перед смертью Ярослав Мудрый поделил русскую землю между своими сыновьями, тем самым положив начало феодальной раздробленности. Старшему сыну Изяславу Ярослав дал Киев и Новгород, второму сыну Святославу — Чернигов, третьему — Всеволоду — Переяславль

1097 Любечский съезд князей

1097 Любечский съезд князей Князь Всеволод умер в 1093 г. К моменту его смерти наиболее вероятным кандидатом на киевский стол считался его сын, черниговский князь Владимир Мономах. Но он не решился занять место отца и уступил своему двоюродному брату Святополку Изяславичу

1097 Поздняк Н.З. Воспоминания и записки инженера. От каховского батрака до диплома ученого, 1967: РГАЭ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 34. Л.

3. Первые итоги нэпа. XI съезд партии. Образование Союза ССР. Болезнь Ленина. Кооперативный план Ленина. XII съезд партии.

3. Первые итоги нэпа. XI съезд партии. Образование Союза ССР. Болезнь Ленина. Кооперативный план Ленина. XII съезд партии. Проведение нэпа встречало сопротивление со стороны неустойчивых элементов партии. Сопротивление шло с двух сторон. С одной стороны, выступали «левые»

33. ЛЮБЕЧСКИИ СЪЕЗД В 1097 г

33. ЛЮБЕЧСКИИ СЪЕЗД В 1097 г Из «Повести Временных лет» по «Лаврентьевскому списку», СПБ 1910.В лето 6605. Придоша Святополк[31] и Володимер2 и Давыд Игоревиче3 и Василко Ростиславичь4 и Давыд Святославичь, и брат его Олег5, и сняшася Любячи6 на устроенье мира, а глаголаша к собе,

1097 Правда. 27 июля 1959. С. 2.

3. Первые итоги нэпа. XI съезд партии. Образование Союза ССР. Болезнь Ленина. Кооперативный план Ленина. XII съезд партии.

3. Первые итоги нэпа. XI съезд партии. Образование Союза ССР. Болезнь Ленина. Кооперативный план Ленина. XII съезд партии. Проведение нэпа встречало сопротивление со стороны неустойчивых элементов партии. Сопротивление шло с двух сторон. С одной стороны, выступали «левые»

1097 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. GrundriB der verstehenden Soziologie. 5. Aufl. Tubingen, 1976. S. 126–130. Сжатое изложение интересующих нас здесь аспектов теории Мишеля Фуко см.: Forth Ch.E. Cultural History and New Cultural History // Steams P. (Ed.) Encyclopedia of European Social History. Vol. 6. Detroit (Mich.), 2001. P. 88–94; Smith B.G. Gender Theory // Ibid. P.

2. XX СЪЕЗД КПСС. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЕНИНСКИХ НОРМ ПАРТИЙНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. XIX СЪЕЗД КОМПАРТИИ УКРАИНЫ

2. XX СЪЕЗД КПСС. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЕНИНСКИХ НОРМ ПАРТИЙНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. XIX СЪЕЗД КОМПАРТИИ УКРАИНЫ Задачи дальнейшей борьбы партии и народа за построение коммунизма в предстоящем пятилетии нашли выражение в Директивах XX съезда КПСС по шестому

Любечский съезд 1097 г.

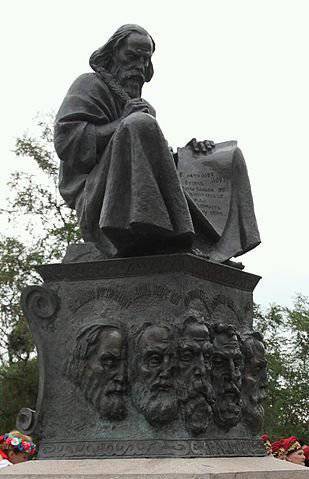

Любечский съезд (1097) — съезд русских князей, состоявшийся в городе Любече (на реке Днепр) с целью договориться о прекращении междукняжеских распрей из-за уделов и сплотиться против разорявших Русь половцев. Непосредственной причиной съезда послужила необходимость заключения мира с Олегом Святославичем, против которого Святополк Изяславич и Владимир Мономах боролись с 1094 года.

Владимир Мономах, бывший при жизни своего отца его правой рукой в Чернигове, участвовал в разгромной для русских битве на Стугне (1093), а в 1094 году Олег Святославич при поддержке половцев выгнал Владимира из Чернигова. На помощь Владимиру пришёл Святополк Изяславич киевский, но половцы атаковали южные границы Руси. В 1096-1097 годах Мстислав Владимирович с новгородцами и Вячеслав Владимирович с половцами боролись с Олегом за Муром, Рязань, Суздаль и Ростов, нанеся ему поражение на Колокше. Мстислав в качестве крестника Олега ходатайствовал не лишать его Русской земли перед отцом и позвал его на заключение мира.

На Любечском съезде (согласно «Повести временных лет») присутствовало 6 князей и было принято решение: «Кождо держить очьчину свою«.

— Святополку Изяславичу, как старшему, был оставлен Киев с Туровом и Пинском и титул великого князя;

— Владимиру Мономаху — Переяславское княжество, Суздальско-Ростовская земля, Смоленск и Белоозеро;

— Олегу и Давыду Святославичам — Чернигов и Северская земля, Рязань, Муром и Тмутаракань;

— Давыду Игоревичу — Владимир-Волынский с Луцком;

— Васильку Ростиславичу (с братом) — Теребовль, Червень, Перемышль.

Фактически решение лишь резко перераспределяло владения между Владимиром Всеволодовичем и Святославичами в пользу последних.

Съезд провозгласил принцип наследования князьями земель своих отцов, то есть права на наследование каждого из нескольких сложившихся на тот момент княжеств были ограничены рамками определённой ветви династии Рюриковичей. Это констатировало наличие нового политического строя на Руси, основой которого было сложившееся крупное феодальное землевладение. Согласно БРЭ, Святославичи, получившие по решениям съезда обширное Черниговское княжество, были исключены из наследников Киева.

Сразу вслед за Любечским съездом, остановившим междоусобицы на левобережье Днепра, началась война за юго-западные волости (1097-1100) — с беспрецедентного на тот момент ослепления Рюриковича (Василька Ростиславича Давыдом Игоревичем). В ходе войны Давыд пытался овладеть княжеством Василька, а Святополк — Волынью, Перемышлем и Теребовлем. В итоге Ростиславичам удалось отстоять свои владения, а Волынь перешла от Давыда к Святополку по решению нового съезда в Уветичах (1100).

19 октября 1097 г. на совете князей в Любече было узаконено разделение Руси на удельные княжества

События предшествующих лет убедили князей в необходимости этого решения. На фоне постоянных половецких набегов и походов, шла борьба между великим князем киевским Святополком Изяславичем, владетелями Черниговской и Северской земель, Рязани, Мурома и Тмутаракани князьями Олегом и Давыдом Святославичами, а также переяславским князем Владимиром Мономахом и его сыновьями. На Руси полыхала настоящая междоусобная война. В 1094 году Олег, вместе с половцами вынудил Владимира Мономаха оставить Чернигов и уйти в Переяславль. Владимир Всеволодович даже построил крепость Остерецкий Городец посередине дороги из Чернигова в Киев, чтобы затрудниться связи своих соперников. В мае 1096 года Владимир Мономах неожиданным ударом отбил Чернигов, Олег отступил в Стародуб, где был окружен. Олег почти потерпел поражение, но его выручили союзные половцы – они ударили по Переяславскому княжеству и Киеву. Черниговский князь смог ускользнуть в Смоленск, где в это время сидел его брат князь Давыд.

В 1095 году сын Владимира – Изяслав захватил принадлежавший Олегу Муром. Князь Олег, собрав войска в Смоленске, двинулся на Муром и потребовал от Изяслава уйти из его вотчины в вотчину отца — в Ростов и Суздаль. Но князь Изяслав собрал войско для обороны Мурома из ростовцев, суздальцев и белозерцев и решил дать бой. В битве под стенами Мурома князь Изяслав погиб, его войско разбили. В результате победы войска Олега заняли Муром, Ростов и Суздаль. Однако Мстислав и Вячеслав Владимировичи с помощью новгородских, переяславских и половецких войск вынудили Олега отступить. Мстислав пустился в погоню и весной 1097 года разбил Олега при впадении реки Колокши в Клязьму. Мстислав захватил вотчину Олега – Рязань и Муром.

Положение князя Олега стало безвыходным, и он был вынужден согласиться на мир и принять участив в съезде, который должен был покончить со сварами и междоусобицами. Причём соотношение сил было таково, что Мономаху, который одержал военную победу, не удалось продиктовать свои условия. Съезд был собран не в Киеве или Переяславле, а вотчине Олега – древнем Любече. Город располагался на стыке киевских, черниговских и смоленских земель. На съезд приехали – Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Олег и Давыд Святославичи, Давид Игоревич и Василько Ростиславич.

Переходы по лествице из одного удела в другой отменялись. Предполагалось, что это решение не вызовет развала единой державы. Киев признавался общим достоянием, престол великого князя по-прежнему переходил по старшинству, младшие князья должны были повиноваться киевскому государю. Князья вместе целовали крест: «Да будет земля Русская общим для нас отечеством, а кто восстанет на брата, на того все восстанем». Таким образом, уже имеющие глубокие трещины, рассекавшие державу, были узаконены. По мере роста «княжеского племени» Русь продолжала дробиться, с этим падали возможности князей, по решению общенациональных задач. С другой стороны, каждый князь хотел украсить свою землю, город, приглашал различных мастеров, ремесленников, зодчих. Начался расцвет местных культур, развивалась экономика. Но нельзя забывать, что эти успехи не могли компенсировать резкого сужения возможностей князей по решению общенациональных дел.

К тому же решения князей о братском союзе так и остались благими пожеланиями. Владимир был недоволен тем, что не смог закрепить военную победу над Олегом – ему достался в Южной Руси постоянно разоряемый Переяславль и порубежные земли. Святополк также не был удовлетворен. Киев не был наследным владением, потомкам можно было оставить только Турово-Пинскую землю. В придворных кругах прошел слух, что Владимир Мономах составил заговор с Василько Теребовльским против Святополка. Владения Василька были небольшим, но он был умелым полководцем и обладал стратегическим мышлением. У него были замыслы с помощью печенегов, торков и берендеев захватить Польшу, Болгарию, поселить часть болгар в своих владениях – «захватить болгар дунайских и посадить их у себя», а затем ударить по половцам.

Василько возвращался из Любеча в свою землю через Киев и был приглашен во дворец Святополка. В Киеве его схватили и подручные владимир-волынского князя Давыда Игоревича выкололи Василько глаза и увезли во Владимир-Волынский и бросили в темницу. Это событие вызвали новую междоусобную войну. Как только стало известно об этом чудовищном событии, Мономах первым забил тревогу, как бы оправдывая слухи о сговоре с Васильком, воззвал к прежним врагам, Давыду и Олегу Святославичам. Давыд и Олег его поддержали, сразу привели дружины. Объединенная рать встала у города. Святополк запаниковал, сил бороться с объединенными войсками трех сильных князей, у него не было. Хотел даже сбежать. Но тут вмешалась киевская церковно-боярская элита, она не открыла ворота Мономаху, который был в шаге киевского стола (в Киеве Мономаха власть предержащие не любили, слишком он был самостоятельным), не дала сбежать Святополку и выслала переговорщиков. К Мономаху приехал митрополит Николай (грек) и его мачеха, великая княгиня Анна. Митрополит повернул дело так, что это Мономах и Святославичи терзают Русь новой сварой.

Владимиру предложили немедленно заключить мир с великим князем. Мономах был вынужден отступиться от Киева, Святополка оставили в покое. На Волыни же разгорелась ожесточённая война. Брат Василька, Володарь Перемышльский вступил против Давыда Игоревича. Давыд был осажден в Бужске, отдал своего ослеплённого пленника брату, а затем выдал Ростиславичам на казнь и своих советников. Давыд изворачивался, сваливал всю вину на великого князя. В результате на него из Киева двинулся Святополк. Преследуемый князьями, Давыд бежал в Польшу. Киевский князь не удовлетворился Волынью и решил отобрать у Володаря и Василька Перемышль и Теребовль. Братья отказались и разгромили рать Святополка. Киевский князь не успокоился, заключил союз с венграми. Венгерский король Коломан с 40-тыс. армией ворвался на Русь. Но он не собирался отдавать Прикарпатье Святополку и его сыну Ярославу. Решил оставить земли себе. Даже привез с войском епископов перекрещивать русских и чиновников для оккупационной администрации.

Василько и Володарь были осаждены в Перемышле. В это время вернулся Давыд Игоревич. Поляки ему помощи не дали. Три князя – Давыд, Василько и Володарь, объединились перед лицом общей угрозы, и позвали на помощь войска половецкого хана Боняка. Венгерское войско потерпело страшное поражение в битве на Вагре. На Волыни снова шли бои, в которых погиб сын великого князя Мстислав. Эта бойня была остановлена новым съездом в Витичеве – в 1100 году. Святополк, Владимир Мономах, Давыд и Олег Святославичи установили новый мир. Пострадавшим стал Давыд Игоревич – его лишили Владимира-Волынского (туда посадили сына Святополка — Ярослава). Взамен Давыд получил от Святополка городки Бужский Острог, Дубен, Чарторыйск и виру (денежное вознаграждение). Позднее Давыду дали ещё Дорогобуж. Кроме того, обидели ослепленного Василька. Его, видимо, посчитали недееспособным и лишили Теребовля, предлагая уехать к брату или в Киев. Однако Ростиславичи отказались выполнять это требование, и Василько Ростиславич остался князем теребовальским до самой смерти.

Загадки 1097 года

В поисках «Сильвестровых следов» Шахматов углубляется в летописный рассказ о страшном злодеянии, происшедшем лет за 20 до «смены» летописцев. В 1097 году, сообщает «Повесть временных лет», все князья собираются на съезд в городе Любече и говорят друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами на себя ссоры навлекая? А половцы нашу землю расхищают и радуются, что нас раздирают междоусобные войны. Да с этих пор объединимся чистосердечно, и каждый да держит отчину свою».

После съезда Давыд Игоревич, князь Владимирский, замышляет расправиться с князем Васильком и внушает Святополку, что Василько якобы вступил в сговор против него с Владимиром Мономахом. Василько, проезжая через Киев, останавливается в Михайловском Выдубицком монастыре.

Святополк приказывает схватить Василька и ослепить.

После этого возобновляется смута. Разгневанные князья во главе с Владимиром Мономахом требуют ответа у Святополка и Давыда. В междоусобицу вмешиваются поляки, венгры, половцы. В конце концов слепой Василько разбивает своих противников. На новом съезде в Витичеве в 1100 году князья договариваются о повторном разделе Русской земли, причем у вероломного Давыда отнимают его княжество, а напуганный Святополк клянется «блюсти мир».

Шахматов читает и перечитывает строку за строкой этого длинного и печального повествования…

Вот любопытное место: Владимир Мономах и Олег Черниговский собираются наказать Святополка за совершенное преступление. «Святополк же хотел бежать из Киева, но не дали ему киевляне бежать, но послали Всеволодову вдову и митрополита к Владимиру, говоря: «Умоляем, князь, тебя и братьев твоих, не губите Русской земли…» Выслушав это, Владимир расплакался и сказал: «Воистину, отцы наши и деды наши сохранили землю Русскую, а мы хотим погубить…»

После заключения мира Святополк вновь стал умышлять на земли Василька, говоря, что «это волость отца моего и брата». Дело дошло до битвы, но Святополк, «увидев, что лютый бой разгорается, побежал…»

Шахматов знает, что эти строки Нестор не писал. Ведь печерский летописец везде, где представляется случай, восхваляет Святополка, а здесь сей князь выглядит весьма мерзко: явно замешан в преступлении, намеревается трусливо скрыться из Киева после ослепления Василька, бежит с поля боя.

Зато Владимир Мономах готов мстить преступникам, но благородно уступает настояниям митрополита и своей мачехи, пекущихся о мире. Проливает слезы из-за раздоров на Русской земле. В одном месте повествование даже прерывается специальным панегириком Мономаху, его доброте и уважению к духовным лицам.

Следовательно, весь отрывок написан сторонником Владимира. Когда же именно? В самом тексте есть зацепка: «Давыд Игоревич умер в Дорогобуже». Это было в 1112 году.

На лице Василька «рана видна и сейчас»! А Василько умер в 1124 году. Значит, рассказ появился между этими датами. Как раз между 1112 и 1124 годами, около 1116 года, летопись была в руках Сильвестра! Значит…

Однако академик не торопится. Не торопится объявить Сильвестра автором рассказа 1097 года. Пока можно лишь заключить, что игумен вставил этот отрывок в летопись. Но он ли сочинитель этого отрывка?

И Шахматов рассуждает дальше.

Несомненно, ослепление Василька описано современником и очевидцем события. Кто же еще мог запомнить, что «заперли Василька 5 ноября и сковали его двойными оковами, приставили к нему стражу на ночь», что палачами Василька были «Сновид Изечевич, конюх, Святополков, Дмитр, конюх Давыдов, овчарь Святополков», что «когда князя вели, пройдя Звижденский мост, на торговом месте остановились и стащили с него окровавленную сорочку и дали попадье постирать».

Через несколько строк читаем: «Когда Василько был во Владимире… и я был тогда во Владимире».

Этот я — и есть автор.

Испугавшись возмездия за свои преступления, Давыд пытается вступить в переговоры с ослепленным Васильком. Автору приходится быть посредником:

«Однажды ночью прислал за мной Давыд и сказал мне: «И вот, Василь, посылаю тебя, иди к Васильку, тезке твоему, и скажи ему так: «Если хочешь послать мужей своих и если Владимир (Мономах) повернет (то есть не будет мстить), то дал тебе любой город». Я же пошел к Васильку и поведал все, сказанное Давыдом».

Значит, события 1097 года записаны не Сильвестром, а каким-то Василием. Опять новый летописец… Все еще больше осложняется, запутывается!!

Теперь надо заняться Василием…

Безусловно, Василий — человек, близкий к Васильку. Он явно сочувствует князю и, судя по всему, делит с ним неволю.

Но, поддерживая Василька и скорбя за него, он не всегда одобряет своего «тезку». «И приказал Василько рубить их всех (жителей принадлежавшего Давыду города), и учинил мщение над людьми неповинными…»

Позже Василько казнил двух воевод Давыда. Василий замечает: «Это второе отмщение совершил он, которого не следовало совершать, чтобы бог мстителем был».

Такие призывы к христианскому смирению скорее всего исходят от лица духовного, а так как Василий близок к князю, делит его участь, знает его мысли, то, вероятно, он не кто иной, как духовник Василька.

Образ нового летописца проясняется: Шахматов величает его «поп Василий, духовник князя Василька Теребовльского» и продолжает расшифровывать его биографию.

Написал свою повесть Василий, как уже было замечено, не раньше 1112 года, то есть больше чем через 15 лет после самого события. Жил и писал в Теребовле, в Галицкой земле.

Но не всегда Василий мог быть свидетелем того, что описывает.

Откуда он знает, например, что происходило в Киеве в то время, когда он сопровождал Василька, захваченного Давыдом? А ведь в рассказе много киевских подробностей о том, что делал Святополк да что сказал Мономах… И откуда бы Василию знать о ходе княжеского съезда в Витичеве в 1100 году? Источником этих сведений могла быть для него только летопись. Как раз в эти самые годы Нестор и работал над своим трудом. Вероятно, Василий обратился за помощью к печерскому монаху и использовал для своего рассказа «Повесть временных лет», прибавив ряд фактов к своим личным наблюдениям.

Шахматов даже замечает любопытное совпадение.

Вот конец рассказа 1097 года: «Святополк, Владимир, Олег… призвали Давыда Игоревича и дали ему Дорогобуж, где он и умер. А Святополк взял себе город Владимир и посадил в нем сына своего…» Это пишет Василий.

Оба рассказа очень похожи, некоторые фразы почти полностью совпадают. Но у Нестора события 1100 года освещены более подробно. Значит, он писал раньше, а Василий переписал у него лишь то, что его интересовало, опустив отдельные детали. Ежели Василий был знаком с Нестором и даже у него списывал, то получается, что он писал позднее 25 мая 1112 года (дата смерти Давыда), но раньше 1114–1116 годов, когда Несторова летопись была изъята и переработана. Скорее всего, Василий написал свой труд в 1113 году. Он, верно, и не подозревал, что его рассказ скоро сам попадет в летопись.

Но Василий живет на далекой окраине Руси — в Галицком княжестве. Как же его сочинение столь быстро попадает в руки Сильвестра и вставляется в летопись?

Вопрос нелегкий. Возможно ли спустя восемь веков по одному отрывку установить такие подробности? Но Шахматов ведет в тексте глубокие раскопки. Он вспоминает: ведь князь Василько по приезде в Киев (перед своим ослеплением) отправляется прежде всего погостить в Михайловский Выдубицкий монастырь, то есть в тот самый, игуменом которого был позже Сильвестр. Значит, Теребовльский князь и, разумеется, его духовник были связаны с этим монастырем, дружили с братией. Кто знает, может быть, Василий был даже выходцем из этой обители! Связь, конечно, не прерывалась и после 1097 года. По этому «каналу» вести из Теребовля легко могли дойти до Киева, особенно до выдубицкого игумена.

Когда Сильвестр стал поправлять Нестора, он, наверное, сразу же обратился к старому знакомому, Василию.

Казалось бы, все! Больше из этой летописной статьи не выжать, «раскопки» закончены, результат самый определенный. В летопись Нестора вставлен рассказ Василия. Вставлял Сильвестр.

Но Шахматов тут же «уличает» Сильвестра еще раз. Игумен и сам приложил руку к записи 1097 года: рассказ Василия, как уж отмечалось, прерывается восторженным панегириком Мономаху. Василию было, собственно, незачем делать такого рода вставки и отступления, но в этом был главным образом заинтересован Сильвестр, прославлявший своего хозяина.

Выходит, в летописной повести 1097 года переплелись строки трех древних авторов — Василия, Нестора и Сильвестра. Прославление одного князя, развенчание другого; соперничество, борьба, страсти, давно замолкшие, забытые, для потомков не всегда понятные…

Может быть, у Шахматова и не все верно. Может быть, в будущем не все подтвердится… Шахматов улыбается в свои рыжеватые усы: «Гипотеза, милостивые государи, только гипотеза…»

«Знаем мы Алексея Александровича, — говорят ученики, — докажет свое сотней способов, а потом подергает ус и скажет: «Доводов, конечно, маловато, однако гипотезу, пожалуй, сочиним…»

Читайте также

Ссоры князей от 1078 до 1097 года

Ссоры князей от 1078 до 1097 года Вы, конечно, удивляетесь, читатели мои, что великий князь Изяслав Ярославич погиб в сражении с племянниками? Но, к несчастью, это была правда: примеру отцов следовали и дети, и как недружно жили между собой сыновья Ярослава, точно так же жили и

Съезды князей От 1097 ДО 1113 года

Съезды князей От 1097 ДО 1113 года Князья для прекращения постоянных ссор за свои владения съехались на совет в город Любеч, лежавший на берегах Днепра. Кроме великого князя Киевского, Святополка II Изяславича, туда приехали Мономах, Олег, Володарь и Василько Ростиславичи, а

Александр Музафаров Двойная тайна 1941 года — паника в РККА — причины, следствия, загадки

Александр Музафаров Двойная тайна 1941 года — паника в РККА — причины, следствия, загадки Светлой памяти Г. А. Соколовой посвящается… «Россия нам отечество: ее судьба и в славе и в уничижении равно для нас достопамятна», — писал в свое время отец русской истории Николай

1097 г.

1097 г. Боэмунд, прибывший вслед за Готфридом, после умасливаний и щедрых подарков Алексея также согласился на присягу, заранее зная, что соблюдать ее все равно не будет. Дали вассальную клятву и другие вожди, за исключением Танкреда, не пожелавшего связывать себя какими бы

1097 г.

1097 г. Владения Никейского и Ионийского султана остались позади. Продвигаясь на юго-восток, армия крестоносцев усердно жгла мечети или превращала их в церкви; но никто и не подумал о том, чтобы укрепить проходимые города, выставить в них гарнизоны и сохранить коммуникации.

1097 Livy 24.3.3–7, 28.46.16.

1097 ЦА СВР РФ. Д. 23078. Т. 1. Л. 302 — 306. Рапорт «Сидорова», 24 марта

Загадки топонимики, загадки языка…

Загадки топонимики, загадки языка… Впрочем, и наименования отдельных частей острова Пасхи — а их известно несколько сотен! — также задают порой загадку исследователям. «Каждое собственное имя было когда-то нарицательным» — таков один из законов науки о собственных

ГЛАВА 1. Мифы и загадки. История до 500 года н. э.

ГЛАВА 1. Мифы и загадки. История до 500 года н. э. Земля богов? Современная Япония не выглядит подходящим местом для одной из самых развитых в мире промышленных культур — четыре пятых территории занимают горы, земля бедна минералами и источниками энергии, острова

1097 Запись беседы М. С. Горбачева с президентом Ф. Миттераном. 7 июля 1986 г. (АГФ; Brown A. Gorbachev Factor. С.

1097 Поздняк Н.З. Воспоминания и записки инженера. От каховского батрака до диплома ученого, 1967: РГАЭ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 34. Л.

1097 Oldenburg. Last Tsar. Vol. 1. P. 65-66.