Что было в 1252 году на руси

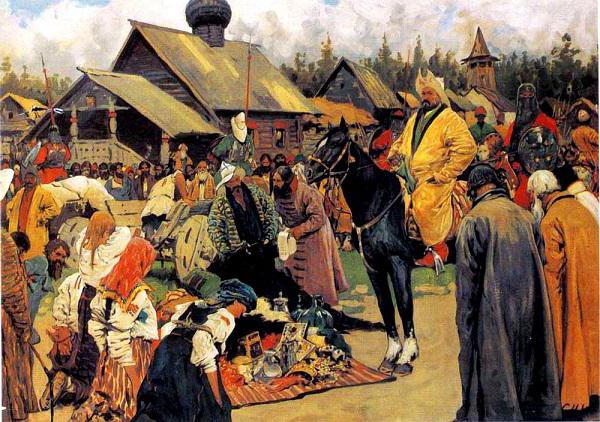

Неврюева рать (1252 год): поход золотоордынских войск под командованием Неврюя на Северо-Восточную Русь

После Батыева нашествия в Северо-Восточной Руси не осталось ничего, кроме дымящихся развалин. Казалось, что татаро-монголы надолго смирили княжества этого края. Однако прошло чуть больше десяти лет, и в 1252 году золотоордынцам вновь пришлось отправлять на Русь большое войско. Это была Неврюева рать, отправившаяся наказать мятежного князя Андрея Ярославовича.

Предшествовавшие события

Какие обстоятельства привели к новому нашествию степняков? В 1248 году великим князем Владимирским стал Андрей Ярославович. Его отец погиб в Орде, и наследник пылал справедливой ненавистью к татарам, только выжидая удобного момента для организации крупного восстания.

Как раз в середине XIII века в монгольских улусах началась первая со времен установления ига междоусобица. Однако Андрея поддерживала далеко не вся знать. Многие считали, что Русь еще не окрепла и ей не хватит сил в открытом противостоянии со столь опасным противником. Именно так думал старший брат Андрея Александр Невский, который в то время был новгородским князем.

Тем не менее ордынцы узнали о намерениях правителя Владимира и отправили на Русь карательную экспедицию. По разным оценкам историков, Неврюева рать была собрана по приказу хана Батыя или его сына и соправителя Спартака. Андрей, надеясь собрать целую антимонгольскую коалицию, женился на дочери Даниила Романовича Галицкого. Тот, однако, развязал войну против татар чуть позже, в 1254 году.

Первое сражение

Когда во Владимир и Суздаль пришли вести о приближении вражеского войска, в городах стали собираться народные ополчения. Объединенную дружину возглавил Андрей Ярославич. Первая битва между ордынцами и русскими произошла неподалеку от Суздаля. Степные лучники и конники имели заметное численное превосходство. В итоге Андрей потерпел закономерное поражение.

Князь бежал в Переславль-Залесский, к своему брату Ярославу Ярославовичу, в удел которого также входила Тверь. Других союзников у него не было. Братья противились политике Александра Невского, они считали, что никакая причина не может послужить оправданием примирения с Ордой.

Погоня за Андреем

Пришедшая из степей Неврюева рать была так названа по имени военачальника Неврюя. Стремясь разыскать Андрея, он разослал по всей Суздальской земле разведывательные отряды. Князь вместе с остатками дружины отступил к исчезнувшему ныне городу Клещину, расположенному неподалеку от Переславля-Залесского. Здесь сохранилась защищенная оврагами, рвами и валами крепость. На одном из холмов стоял терем, где некоторое время жил Александр Невский (отсюда название – Александров холм). Именно в этом месте остановился Андрей. На военном совете ему предстояло решить, что делать дальше.

Дружина, усиленная отрядами, которые предоставил Ярослав Ярославич, решила дать очередной бой прямо на подступах к Клещину. Место было удачным. В случае поражения можно было отступить к Переславлю. Местный изрезанный ландшафт мешал татарской коннице, а их лучники не имели здесь нужного им обзора. С Александрового холма можно было просмотреть весь Переславль. Со времен Батыева нашествия город успели восстановить. Его укрепления были отремонтированы, скаты валов выровнены, рвы углублены и прочищены.

Битва под Переславлем

Пока Андрей в Клещине готовился к новому бою, Неврюева рать подошла к Переславлю-Залесскому и осадила его. Татары ошибочно считали, что князь укрылся за крепкими городскими стенами. Переславль был обложен со всех сторон. Андрей тем временем во главе своей дружины и примкнувших к ней добровольцев неожиданно атаковал татар со стороны Клещина.

Силы неприятеля были отвлечены от города. Как и в первый раз, татаро-монголы обладали численным перевесом. Андрей только чудом вырвался из окружения и укрылся в глухих лесах. В сражении под Переславлем погибли лучшие воины Северо-Восточной Руси.

Падение Переславля

Князь Ярослав Ярославич все время осады находился в обложенной крепости. Ночью, под покровом темноты, он выбрался из города и отправился в Клещин, чтобы вместе с братом спасти крепость. Ярослав еще не знал, что Андрей потерпел поражение и теперь вновь оказался в бегах. Второму брату также пришлось скрыться. Обратная дорога в город была закрыта, и он отправился в далекий Псков.

Последствия

После разорения Переславля татары точно так же взяли Суздаль – малую родину Андрея Ярославовича. Поход Неврюя на Северо-Восточную Русь закончился под Ярославлем. Многие жители города были уведены в рабство, но ему хотя бы повезло не быть сожженным дотла. Оставшись непобежденным, Неврюй покинул пределы Руси.

Среди историков продолжается полемика о том, какова была роль в тех событиях Александра Невского. В 1252 году он находился в Орде у Батыя. Некоторые исследователи предполагают, что Невский убедил хана начать карательную операцию против его брата. Поводом якобы была борьба за власть во Владимире. После нашествия Неврюевой Рати Невский действительно заменил брата на престоле столицы Северо-Восточной Руси. Однако едва ли герой сражений со шведами и немцами стал бы причинять вред соотечественникам. Более того, никто из средневековых летописцев не говорит о вине Александра в экспедиции Неврюя.

В дальнейшем, несмотря на прошлые обиды (которые действительно были), Ярославичи помирились. Андрей вернулся из Швеции и получил от брата в удел Суздаль. Ярослав вернулся в принадлежавшую ему Тверь в 1258 году. После смерти братьев он сам стал владимирским князем. Его сын Михаил Ярославович был зверски убит в Орде во время борьбы Москвы и Твери за лидерство в Северо-Восточной Руси.

что произошло в 1252 году на Руси?

Александр Невский получает ярлык на великое княжение Владимирское. Неврюева рать. Бегство Андрея Ярославича.

скончался 3 февраля — Святослав III Всеволодович, великий князь владимирский

Неврюева рать (1252 год) — карательный поход золотоордынских войск под командованием Неврюя, направленный царевичем Сартаком, соправителем своего отца Батыя, против великого князя владимирского Андрея Ярославича.

Полководец Неврюй в IV Новгородской летописи назван царевичем. По данным некоторых летописей, кроме него карателями командовали ещё Котия и Олабуга, вероятно темники.

«Неврюева рать» перешла Клязьму под Владимиром, но не задержалась у столицы. Неврюй настиг и разбил Андрея под Переяславлем, вынудив его бежать в Новгород, а затем в Швецию. Разграбил и сжёг Переяславль, много сёл и деревень. В Орду было уведено «бещисла» людей, коней и скота.

Это было первое после нашествия Батыя появление в Северо-Восточной Руси крупных монголо-татарских военных сил.

Александр Невский получает ярлык на великое княжение Владимирское.

В 1252 году Александр Невский отправился в Орду. После этого Батый направил на владимирского князя Андрея Ярославича рать под командованием Неврюя; Андрей бежал из Владимира сначала в Переяславль, где княжил его союзник, младший брат Александра и Андрея Ярослав Ярославич. Татары, подошедшие к Переяславлю, убили жену Ярослава, захватили в плен его детей «и людии бещисла» ; Андрею и Ярославу удалось бежать. После ухода Неврюя Александр прибыл из Орды и сел во Владимире.

Неврюева рать (1252 год) — карательный поход золотоордынских войск под командованием Неврюя, направленный царевичем Сартаком, соправителем своего отца Батыя, против великого князя владимирского Андрея Ярославича.

Что было в 1252 году на руси

Меж Ордой и орденом

24 июля 1252 года в канун памяти святых Бориса и Глеба под стенами Владимира явилась ордынская рать. Событие было чрезвычайное по многим причинам. Двенадцать лет на Руси не видали вооруженных монгол. К тому же на сей раз пришли они не сами собой, а были «наведены» одним из русских князей на другого. А что еще более существенно, приход войска царевича Неврюя по просьбе князя Александра Ярославича означал, что этот сильнейший из князей Северо-Восточной Руси сделал окончательный выбор в пользу союза с Ордой — выбор, в значительной степени определивший весь дальнейший ход отечественной истории, ибо с прихода «неврюевой рати» собственно и начинается установление на Руси ордынского ига.

Тринадцатое столетие — век глубокого перелома в истории Руси. Со времени выхода в свет «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина перелом этот связывают с установлением «монгольского ига». Это удивительное слово, в значении формы военно-политической зависимости со «страдательным» оттенком, впервые введенное в ученый обиход Карамзиным, пережило в школьных учебниках императорский и советский период и удерживается до сих пор.

«Иго» (латинское jugum от jungere — соединять) всего-то навсего — воловье ярмо, которое надевали на шею побежденному предводителю варваров во время триумфального входа военачальника-победителя в Рим. Выбирая именно это слово, Карамзин следовал библейской церковнославянской традиции, в которой оно употребляется в двух смыслах: как «ярмо, бремя, тяжесть» (в прямом и переносном смыслах) и как «владение, господство».

Обычно такие художественные образы в научном и школьном обиходе не приживаются, а «иго» живет уже второе столетие. Живучесть слова, по всей видимости, объясняется его замечательными «камуфляжными» свойствами, благодаря которым в массовом сознании россиян двухсотлетние отношения с Ордой представляются едва ли не непрерывным батыевым погромом. Если присмотреться внимательно, то окажется, что под «игом» понимается форма даннических отношений, при которых русские князья обязаны были периодически выплачивать ордынским ханам денежную дань и предоставлять войска для ордынских походов, а взамен получали ханский «ярлык» на княжение — удостоверение, что предъявитель находится под защитой и покровительством хана. Отношения такого типа были широко распространены как в Западной Европе, так и на востоке и в своей наиболее известной форме называются вассальными отношениями. Ничего унизительного по средневековым понятиям даннические отношения не заключали. Для чего же понадобилось камуфлировать эти отношения туманным словом «иго»?

Ответ, по всей видимости, заключается в том, что «иго» позволяет избежать бестактного разговора об обстоятельствах и способах установления этой зависимости. «Иго» продолжает воспроизводиться в наших учебниках, чтобы закамуфлировать тот неприятный факт, что зависимость Северо-Восточной Руси от Золотой Орды есть результат сознательного выбора и целенаправленной политики князей.

На следующий год его примеру последовали другие князья Северо-Восточной Руси — князья Владимир Константинович, Борис Василькович, Василий Всеволодович поехали в Орду и получили от Батыя ярлыки на свои «отчины». Учебники даже если и упоминают об этих поездках, то, как правило, объясняют покорность князей Северо-Восточной Руси непреодолимостью монгольской силы, которой не могли противостоять разобщенные земли и княжества, опустошенные нашествием. Все эти традиционные аргументы имеют силу только с существенными оговорками.

Таким образом, современная наука накопила немало доказательств того, что разрушительные последствия монгольского нашествия в традиционной литературе сильно преувеличены. Страна хотя и понесла значительные потери, но сохранила достаточно сил для сопротивления монголам и отстаивания независимости. Так во всяком случае считали многие влиятельные современники событий, князья и лидеры городских общин. Ориентация Северо-Восточной Руси на союз с Ордой утвердилась в результате острой внутренней борьбы.

Для того чтобы отбиться от монгол, разумеется, нужны были совокупные усилия всех русских княжеств. И надо заметить, что удельный порядок вовсе не препятствовал организации совместных военных предприятий, в которых нередко (как в походе Андрея Боголюбского на Киев в 1174 г.) принимали участие практически все русские земли. В марте 1238 г. в битве на реке Сити монголам противостояли соединенные силы Владимирского, Ярославского, Углицкого и Юрьевского княжеств, однако их было явно недостаточно. Соединение усилий Северо-Восточной и Юго-Западной Руси было вполне возможно, а, кроме того, для борьбы с монголами можно было опереться на помощь внешнего союзника. Такого союзника естественно было искать на Западе. Вся Европа в те времена, несмотря на взаимные анафематствования в 1054 г. папы римского и константинопольского патриарха, еще считалась относительно единым «христианским миром», номинальным главой которого был папа. Одним из первых русских князей вступил в переговоры с папской курией Михаил Черниговский, отправивший в 1245 г. на Лионский собор своего кандидата на Киевскую митрополичью кафедру — игумена Петра Акеровича. В том же 1245 г. вступил в сношения с Римом Даниил Галицкий, выразивший готовность в ответ на помощь против татар признать «Римскую Церковь матерью всех Церквей». Великий князь владимирский Ярослав Всеволодович также, по всей видимости, не рассматривал присягу Батыю как окончательное и бесповоротное решение вопроса о политической ориентации. Во всяком случае в 1246 году, во время поездки в столицу монгольской империи Каракорум, куда он был вызван для «утверждения» великим ханом (Золотая Орда номинально оставалась частью монгольской державы и назначенцам Батыя требовалось утверждение великого хана), он вел переговоры о союзе с папским легатом Джованни дель Плано Карпини и, по уверению Карпини, согласился принять покровительство римской церкви. Не исключено, что эти переговоры, о которых донес Туракине — матери великого хана Гуюка, фактической правительнице империи — русский толмач Темер из свиты Ярослава, и послужили причиной убийства князя в Каракоруме. По свидетельству Карпини, он был отравлен «матерью императора, которая, как бы в знак почета, дала ему есть и пить из собственной руки; и он вернулся в свое помещение, тотчас же занедужил и умер спустя семь дней, и все тело его удивительным образом посинело».

Великим князем владимирским в соответствии с традиционным порядком стал младший брат Ярослава Святослав Всеволодович. Но уже в конце 1247 года его племянники Александр и Андрей Ярославичи отправились к Батыю. Они оспаривали великокняжеский стол, ссылаясь на акт ханского пожалования их отцу и указывая, что ханское пожалование сильнее обычая. Батый не решился своей властью разрешить спор и отправил братьев в Каракорум. В 1249 г. новая правительница империи вдова хана Гуюка Огуль-Гамиш признала Александра Ярославича «старейшим» среди русских князей: он получил Киев. Но великое княжение владимирское было пожаловано Андрею. Александр предпочел не ехать в удаленный и сильно разоренный город и продолжал княжить в Новгороде.

Андрей Ярославич, сев во Владимире в качестве ставленника Каракорума, попытался не только проводить политику, независимую от Золотой Орды (что облегчалось конфликтом внутри империи — у Батыя были натянутые отношения с кланом Гуюка), но вместе с младшим братом Ярославом, княжившим в Твери, начал создавать коалицию для совместной борьбы с монголами. Он заключил союз с сильнейшим князем Южной Руси Даниилом Романовичем Галицким. Союз был скреплен в 1250 г. браком Андрея с дочерью галицкого князя, несмотря на то что при этом нарушались нормы церковного — канонического — права, не допускавшие брака между близкими родственниками — в данном случае двоюродными братом и сестрой.

Даниил Романович также готовился выступить против татар и вел интенсивные переговоры с римской курией, которая в этот период стала проявлять большой интерес к русским княжествам как возможным участникам антимонгольской коалиции. Переговоры Даниила Галицкого с Римом привели в 1246 г. к формальному распространению власти папского престола на Галицко-Волынскую землю. Немногие сохранившиеся документы (до нас дошли папские буллы, но писем русских князей в нашем распоряжении нет) позволяют тем не менее утверждать, что, выражая готовность подчиниться Римской церкви, Даниил Галицкий преследовал исключительно политические цели. Не случайно уже в одну из первых папских булл, посланную в мае 1246 г., включено обещание «совета и помощи» против татар. Между тем от прямого подчинения духовной иерархии Риму Даниил сумел уклониться. Выдвинутый им кандидатом на киевскую митрополию княжеский печатник Кирилл в 1246 году был направлен для утверждения в Никею к патриарху Мануилу II, изгнанному крестоносцами-католиками из Константинополя.

Лаврентьевская летопись (древнейшая из содержащих рассказ о драматических событиях 1252 г.) кратко сообщает, что ходил «Александр князь новгородский Ярославич в татары и отпустили его с честью великою, дав ему старейшинство во всей братьи его». По сообщению Василия Никитича Татищева, который, работая в 1730-е гг. над своей «Историей Российской», пользовался многими не дошедшими до нас источниками, свои притязания на владимирское великое княжение князь Александр подкрепил изветом на брата: «жаловался Александр на брата своего великого князя Андрея, яко сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отческие ему поимал, и выходы и тамги хану платит не сполна».

В промежутке между прибытием Александра в Орду и возвращением его с «честью» Батый отправил на Русь две карательные экспедиции, одну под командованием Неврюя — против Андрея, другую — под руководством Куремсы — против Даниила Галицкого. Андрей и его брат Ярослав были разбиты в сражении у Переславля, после чего Андрей бежал в Швецию, а Ярослава призвали на княжение псковичи[3].

Даниил Галицкий со своей стороны без большого труда отразил нападение Куремсы и повел более решительные переговоры с Римом, требуя в обмен на признание власти папы в церковных делах Южной Руси реальной военной помощи против татар. Дело было улажено в 1253 г.: в обмен на твердое обещание польских князей выставить войско в помощь Даниилу против татар галицкий князь согласился принять от папы королевскую корону.

Получив ярлык на великое княжение и обосновавшись во Владимире, Александр Ярославич, опираясь на монгольскую силу, предпринял шаги по закреплению за собой прав на Новгород, добиваясь признания республикой своим князем того, кто занимал великокняжеский стол во Владимире. Во всяком случае, став великим князем владимирским, Александр сохранил за собой и новгородское княжение, посадив там своего старшего сына Василия, только с правами наместника.

Союз Александра Ярославича с Ордой предопределил подчинение татарами и Юго-Западной Руси. Даниилу Галицкому, оставшемуся без союзников в русских землях, труднее было добиться помощи католической Европы. Монголы, состоящие в союзе с князем христианином, перестали казаться Европе опасными. В 1258 г. против Даниила было отправлено большое войско под руководством одного из лучших монгольских полководцев Бурундая, и к 1261 году сопротивление в Юго-Западной Руси было подавлено, Даниил был вынужден даже срыть укрепления многих городов.

Сопротивление установлению ордынского ига на этом, однако, не прекратилось. В 1262 году восстание охватило практически всю Северо-Восточную Русь. В крупных городах — Ростове, Владимире, Суздале и Ярославле — собрались веча, горожане, взявшие в свои руки власть, изгнали и частью перебили ордынских чиновников и откупщиков дани (часто это были купцы-мусульмане и даже русские люди вроде поразившего воображение современников бывшего монаха Зосимы, принявшего ислам). Позднейшие летописи пытались изобразить русских князей вдохновителями восстания. Устюжская летопись XVI в. даже сообщает безусловно вымышленный эпизод о рассылке Александром «грамоты» «что татар бити». Но Александр Ярославич, разумеется, не имел отношения к народному движению — ранние летописи ни слова не говорят об участии в нем князей, а хвалебное «Житие» Александра вовсе не упоминает о восстании. При самом начале восстания Александр поехал в Орду, цель и исход этой поездки нам неизвестны. «Житие» и единственная летопись, упоминающая о ее причинах, сообщают, что хан Берке потребовал присылки русских войск для участия в монгольских походах («гоняхуть христиан, веляще с собою воиньствовати»), а князь отправился в Орду, «дабы отмолити людии от беды тоя». Панегиристы князя предполагают, что в результате его «дипломатических усилий» хан оставил восстание безнаказанным. Но скорее всего хану Берке, который в это время вел тяжелую войну с ильханом Персии, было не до Руси, и он предоставил разбираться с горожанами самим русским князьям, в преданности которых мог быть вполне уверен. Известно во всяком случае, что русские отряды впоследствии неоднократно участвовали в монгольских походах.

Таким образом, целенаправленными и долговременными усилиями князя Александра Ярославича ордынское «иго» над Русью было установлено.

Миф о крестовом походе

Какие же цели преследовал князь Александр, подводя Русь под ордынское ярмо? Скудость наших источников не позволяет ответить на этот вопрос совершенно однозначно. Поэтому в ходу несколько версий. Традиционная панегирическая трактовка действия Александра Ярославича, несколько модифицированная в 20-е гг. XX века историками — «евразийцами» (главным образом Георгием Вернадским) и получившая в последние десятилетия особенно широкую известность в «биологически-пассионарной» версии Льва Гумилева, сводится к тому, что князь, заключив союз с Ордой, предотвратил поглощение Северной Руси католической Европой и тем самым спас русское православие — основу национальной самобытности.

В основании этой версии лежит представление о глубоком культурном противостоянии православной Руси и католической Европы, будто бы двинувшейся в XIII столетии на Русь «крестовым походом» с целью вернуть православных «схизматиков» «в лоно истинной церкви». Орда же представляется историками этого направления в идиллическом виде совершенно толерантного и веротерпимого государства, союз с которым не внушал никаких опасений за чистоту православной веры.

Миф о «благоверном» князе, стойко противостоящем католической угрозе, начали творить уже вскоре после кончины Александра Ярославича, в конце XIII в., когда было составлено его знаменитое «Житие». В этом памятнике, написанном книжником из окружения митрополита Кирилла (который, напомним, получил поставление в Никее — самом антикатолическом месте тогдашнего мира) при участии сына Александра Невского князя Дмитрия Александровича, вполне заурядная пограничная стычка на Неве впервые приобретает чуть ли не вселенские масштабы столкновения цивилизаций. По сообщению «Жития», с которого в основном переписываются батальные картины в наши учебники, на Неве в июле 1240 года высадилась не просто ватага шведских искателей приключений, а явилась рать «короля части Римьскыя от полунощные страны», то есть «католической части Севера». Широкую известность получил эпизод «Жития» о неудаче католической миссии, присланной для обращения Александра Ярославича. Послы из Рима так говорили князю: «Папа наш сказал: „Слышал я, что ты князь славный и храбрый, и что земля твоя велика. Того ради послал я к тебе от двенадцати моих кардиналов двух искуснейших, Агалдада и Гемонта, да послушаешь ученья их о законе Божьем“». Папские посланцы получили отрицательный ответ в предельно резкой форме, князь после раздумья «с мудрецами своими» будто бы отвечал: «Все это нам хорошо известно, а Учения вашего мы не примем».

Ориентация православной церкви на Восток вполне объяснима. Однако в 40-х — начале 50-х гг. XIII столетия монгольская опасность и оживленные контакты с Римом Михаила Черниговского и Даниила Галицкого привели к заметному ослаблению напряженности в межконфессиональных отношениях. В 1245 г., выступая на соборе в Лионе с призывом к борьбе с Ордой, папа Иннокентий IV упомянул Русь в ряду «христианских» стран, разоренных татарами, а в 1248 году вступил в переписку непосредственно с Александром Ярославичем. В своем послании к князю от 22 января 1248 г. папа увещевал русского князя, чтобы тот последовал примеру отца, согласившегося признать верховенство Рима, и просил в случае татарского наступления, извещать о нем «братьев Тевтонского ордена, в Ливонии пребывающих, дабы как только это (известие) через братьев оных дойдет до нашего сведения, мы могли безотлагательно поразмыслить, каким образом с помощью Божией сим татарам мужественное сопротивление оказать». Ответное письмо Александра до нас не дошло, но, судя по содержанию следующего послания папы (15 сентября 1248 г.), князь был готов принять «покровительство римской церкви». Во втором послании Иннокентий IV соглашался на предложение Александра построить в Пскове католический собор и просил принять своего посла — архиепископа Прусского. Но когда в конце 1248 г. к Александру явились послы от папы за окончательным ответом на предложение о переходе в католичество, он ответил решительным отказом. Похоже, перемена мыслей князя была связана не с защитой православия, а с переменой его взгляда на возможность союза с монголами, с порядками которых он успел хорошо ознакомиться во время пребывания в Сарае у Батыя и путешествия в Каракорум.

Защитник русской земли

Второй традиционный способ объяснять промонгольскую политику Невского связан с его образом защитника «геополитических» интересов Руси на Балтике. Традиция эта складывается в начале XVIII века. В 1724 г. по распоряжению Петра Великого мощи святого были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург. Очевидно, что эта акция должна была служить символическому закреплению за Россией прав на новообретенные в результате Северной войны земли. Не случайно по приказу Петра празднование памяти Александра Невского было установлено 30 августа — в день заключения Ништадского мира со Швецией. В дальнейшем этот образ был закреплен в отечественной социальной памяти целым рядом официальных символических жестов. В 1725 г. Екатерина I учредила высший военный орден имени Александра Невского, а в 1753-м был учрежден ежегодный крестный ход из Казанского собора в Петербурге в Александро-Невскую лавру.

К этому образу после непродолжительного перерыва обратились и советские власти с началом Великой Отечественной войны. В 1941 г. был выпущен на экраны ставший знаковым фильм Эйзенштейна «Александр Невский», снятый еще в 1938 г., но ввиду союзных отношений СССР и Германии «положенный на полку». Вскоре после выхода фильма на экраны его создатели были удостоены Сталинской премии.

В основе этой трактовки мотивов Александра Ярославича лежит представление о скоординированной и планомерной «агрессии немецко-шведских феодалов» в Прибалтике, намеревающихся будто бы захватить или, как выражались авторы «Жития», «восприять Ладогу и всю область новгородскую». Решительные же действия Александра Ярославича, как писали в советские времена, «предотвратили потерю Русью берегов Финского залива и полную экономическую блокаду Руси».

В действительности собственно русские земли никогда не были целью немецкой и шведской экспансии, речь идет об освоении «буферных» территорий, заселенных языческими племенами, не имевшими собственной государственности.

Ведя упорную борьбу с прибалтийскими языческими племенами — главным образом эстами и литовцами, немцы нередко заключали союзы с русскими князьями и городами. Так в 1212 г. Альберт заключил оборонительный и наступательный союз с полоцким князем Владимиром, который отказался в пользу епископа от права взимать дань с ливов и леттгалов. Альберт даже породнился с псковским князем Владимиром Мстиславичем, женив своего брата на его дочери. Борьба с эстами шла успешно для ордена, но литовцы нанесли рыцарям сокрушительное поражение под Шауляем в 1236 г., после чего ослабленный орден Меченосцев был слит с Тевтонским орденом и стал его филиалом.

В 1219 г. в борьбу за восточную Прибалтику вступил Вальдемар Датский, который построил здесь крепость Ревель (ныне Таллин) и овладел значительной частью земель эстов — областью Вирумаа.

К середине XIII в. в результате довольно острой борьбы за власть между магистрами ордена и рижскими епископами окончательно оформилось устройство ливонского государства, представлявшего собой средневековую федерацию, состоявшую из Ливонского ордена, Рижского архиепископства, Дерптского, Эзельского и Курляндского епископств и городских общин. Крупнейшие города Ливонии пользовались самоуправлением, важнейшие решения принимали городские советы — «раты», возглавляемые бургомистрами. Члены федерации, преследуя собственные интересы, далеко не всегда проводили согласованную политику. Городские власти нередко заключали договоры о торговле со Смоленском, Полоцком, Новгородом, где указывалось, что если орден начинает войну, «немецкому купцу дела до этого нет».

Русские также нередко обращались за помощью к немцам в ходе междоусобных столкновений. Например, в 1213 г. нашел убежище в Ливонии изгнанный из Пскова князь Владимир Мстиславич, позднее помогавший рижскому епископу в борьбе с Полоцком и даже ставший фогтом (судьей и управителем) одного из орденских замков. В Ливонии же оказались его сын Ярослав и изгнанный из Новгорода тысяцкий Борис Негочевич со своими сторонниками. По-видимому, какую-то часть псковичей и новгородцев, заинтересованных в развитии торговли с немцами, больше привлекали политические порядки ливонской конфедерации, чем «самовластие», к которому явно стремились Ярослав Всеволодович и его сын Александр. В 1228 г. псковичи решительно отказались участвовать в походе Ярослава Всеволодовича на Ригу и заключили договор о взаимопомощи с рижанами (в частности, рижане обязывались защищать Псков от Новгорода). Новгородцы, в свою очередь, отказались участвовать в предприятии князя «без своей братьи — псковичей». Князю пришлось оставить затею. В 1240 г. немцы вместе с князем Ярославом Владимировичем овладели псковским «пригородом» Изборском, ворота им открыли псковские бояре, бывшие с немцами в сговоре («перевет держали» по выражению летописца).

Столь же мало походила на одностороннюю шведскую «агрессию» борьба за право взимания дани с финских племен. С 1157 г. правители Швеции приступили к систематическому покорению и христианизации Южной и Центральной Финляндии, населенных племенами суоми и тавастов (сумь и емь русских летописей) и карелов. На эти языческие племена новгородцы издавна периодически устраивали набеги, облагая их данью, причем постепенно племенная верхушка включалась в состав русской знати. Южная Финляндия стала объектом довольно острой борьбы, которая велась с переменным успехом. Шведы во время морских набегов разоряли русские поселения. Но и на шведские берега не раз обрушивались нежданные удары с восточных берегов Балтики. Например, в 1187 г. союзные новгородцам карелы разрушили до основания шведский город Сигтуну (на месте которой позднее будет заложен Стокгольм). Городские ворота разоренной Сигтуны, сделанные в 1152–1154 гг. в Магдебурге по заказу епископа Вихмана, украшают и поныне западный фасад Софийского собора в Новгородском кремле.

Представлять эту довольно рутинную борьбу Ливонии, Дании, Швеции, Новгорода и Пскова за контроль над землями чуди, эстов, ливов, суми, еми и карел согласованной агрессией и тем более крестовым походом против Руси нет никаких оснований. Тем не менее миф о западной угрозе был создан. Для придания ему некоторого правдоподобия идеологам промонгольской политики, проводимой князем Александром Ярославичем и его потомками, достаточно было вырвать отдельные эпизоды этой прибалтийской сутолоки из контекста и раздуть их до событий европейского, а то и мирового масштаба — Невскую битву и Ледовое побоище. Характерно, что популярная отечественная историческая литература в значительной степени черпает детали описания невской битвы из «Жития», ну разве что не повторяет вслед за его составителем, что большая часть шведов была побита «от ангела господня» на другой стороне реки, где было «непроходно полку александрову». Позднее, когда потомки Александра Невского образовали династию московских великих князей, картина битвы украсилась новыми подробностями к вящей славе Александра Ярославича. Так, в московских летописных сводах с конца XV в. в качестве предводителя шведов начинает фигурировать ярл Биргер, которому будто бы лично Александр Ярославич нанес глубокую рану на лбу, «возложил ему печать на лице». Участие ярла Биргера действительно говорило бы о государственном характере шведской вылазки, а победа над ним была бы большой честью. Но, увы, Биргер Фолькунг из Биэльбо — фактический основатель современного шведского государства, жизнь которого известна в подробностях, а имя носит центральный проспект Стокгольма, титул ярла получил только в 1248 г., шрама на лбу не имел никогда, а поход в финские земли совершил только один — в 1249 г., и вполне успешный.

Сотворение мифа об эпохальном сражении на Неве, начатое антикатолически настроенным митрополитом Кириллом, было продолжено московскими летописцами, а затем дипломатами Петра Великого, которому позарез понадобился предшественник на берегах Невы, и было завершено послушными борзописцами от истории сталинской эпохи, опусы которых должны были подготовить советский народ к борьбе с германским фашизмом. Собственно, до сих пор в основе представлений рядового российского гражданина об этой эпохе лежит полный исторических нелепостей гениальный фильм Эйзенштейна. Между прочим, блестящая критическая рецензия на сценарий этого фильма, написанная академиком М. Н. Тихомировым, называлась «Издевка над историей».

Столь же превратный вид имеет в нашей популярной литературе и знаменитое Ледовое побоище на Чудском озере.

Во всяком случае, ни Невское, ни Чудское сражения не были решительными и переломными в борьбе за сферы влияния в Прибалтике. Перелом в этой борьбе наметился после того, как новгородцы в 1262 г. взяли Дерпт, а в 1268 г. совершили большой поход против датских владений в землях эстов, завершившийся кровопролитным сражением под Раковором. Шведы, несмотря на будто бы разгромное поражение на Неве, к середине XIII в. покорили всю Финляндию и в конце столетия приступили к завоеванию Карелии. В 1293 г. они построили крепость Выборг на берегу Финского залива, а в 1300-м — Ландскруну на Неве. Относительно устойчивая граница между владениями Новгорода и Швеции была установлена только Ореховским миром в 1323 г.

По всей видимости, прав наш современник историк Антон Горский, утверждающий, что в действиях Александра Ярославича не следует искать «какой-то осознанный судьбоносный выбор. Он был человеком своей эпохи, действовал в соответствии с мировосприятием того времени и личным опытом. Александр был, выражаясь по-современному, „прагматиком“: он выбирал тот путь, который казался ему выгодней для укрепления его земли и для него лично. Когда это был решительный бой, он давал бой; когда наиболее полезным казалось соглашение с одним из врагов Руси, он шел на соглашение». С этим можно было бы и согласиться, осталось уточнить, что именно князь считал «полезным». Основная деятельность князя в последнее десятилетие его жизни позволяет ответить на этот вопрос вполне однозначно. Союз с монголами значительно облегчал великому князю укрощение строптивых вечевых городов, с которыми владимирские князья боролись со времен Юрия Долгорукого. Союз с Западом неизбежно усилил бы позиции городов, города Западной Европы уже давно освободились от власти феодальных сеньоров. Русь неизбежно втягивалась в систему европейского права, способствовавшего укреплению системы власти, связанной с договорными отношениями автономных сторон.

А вот система правления, принятая в монгольских улусах, устраивала Александра Ярославича вполне. Эту систему живыми штрихами рисует Плано Карпини: «Император же этих татар имеет изумительную власть над всеми. Никто не смеет пребывать в какой-нибудь стране, если где император не укажет ему. Сам же он указывает, где пребывать вождям, вожди же указывают места тысячникам, тысячники — сотникам, сотники же десятникам. Сверх того, во всем том, что он предписывает во всякое время, во всяком месте, по отношению ли к войне, или к смерти, или к жизни, они повинуются без всякого противоречия. Ту же власть имеют во всем вожди над своими людьми, ибо среди них нет никого свободного». Получая из рук хана ярлыки на княжение, русские князья приняли и постепенно утвердили на Руси эту модель властных отношений. Под властью Орды уже не могли далее сохраняться старинные дружинные отношения. Князья Северо-Восточной Руси, сделавшись «служебниками» монгольских ханов, обязанные беспрекословно повиноваться воле хана, уже не могли примириться с независимостью старшей дружины, система подданства со временем должна была привести к установлению княжеского деспотизма в создаваемой потомками Невского Московии.

Горский А. А. Александр Невский // Мир истории. 2001. № 4 (http://www.tellur.ru/historia/archive/04–01/nevsky.htm)

Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков. (XII–XIV вв.). М.: Аспект Пресс, 2001.

Джиованни дель Плано Карпини. История монголов. М., 1957 (http://www.darktimes.ru/Karpini.html).

Макаров Н. Русь. Век тринадцатый. Характер культурных изменений / / Родина. 2003. № 11.

Сокольский М. М. Неверная память (Герои и антигерои России). М., 1990.

Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М.: Прогресс, 1989.

Флоря Б. Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.) СПб.: Алетейя, 2004. (Журнальный вариант доступен по адресу: http://www.krotov.org/library/f/florya/flor04.html.)

Чернецов А. В. К проблеме оценки исторического значения монголо-татарского нашествия как хронологического рубежа / / Русь в XIII веке: Древности темного времени. М., 2003.

Юрганов А. Л. У истоков деспотизма // История отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX — нач. XX в. М.,1991. Кн. 1. С. 34–75 (http://a-nevskiy.narod.ru/library/24.html).

Примечания:

«Великыи князь Ярослав поеха в Татары к Батыеви, а сына своего Костянтина посла к Канови; Батыи же почти Ярослава великою честию и мужи его, и отпусти, и рек ему: „Ярославе! буди ты стареи всем князем в русском языце“. Ярослав же възвратися в свою землю с великою честию».

Лаврентьевская летопись так описывает эти события: «Здума Анреи князь Ярославич с своими бояры бегати, нежели цесарем служити, и побеже на неведому землю со княгынею своею и с бояры своими». «И погнаша Татарове в след его, и постигоша и у города Переяславля. Бог же сохрани и и молитва его отца. Татарове же россунушася по земли и княгыню Ярославлю яша, и дети изъимаша, и воеводу Жидослава ту убиша, и княгыню убиша, и дети Ярославли в полон послаша, и людии без щисла поведоша до конь и скота, и, много зла створивше, отидоша».