Что было в 1670 году в россии

Восстание Разина 1670—1671

Восстание Разина 1670—1671

| Крестьянская война под предводительством Степана Разина | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

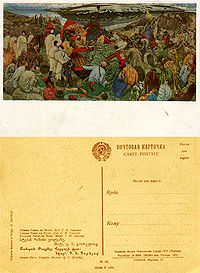

Взятие Астрахани разинцами, гравюра XVII века | |||||||||

| |||||||||

| Противники | |||||||||

Россия (правительственные войска) Россия (правительственные войска) | Повстанцы | ||||||||

| Командующие | |||||||||

| Юрий Барятинский Юрий Долгоруков | Степан Разин Василий Ус Фёдор Шелудяк | ||||||||

| Силы сторон | |||||||||

| 200 тыс. | |||||||||

Крестья́нская война́ под предводи́тельством Степа́на Ра́зина, Крестья́нская война́ 1670—1671 или Восста́ние Степа́на Ра́зина — война в России между войсками крестьян и казаков и правительственными войсками. Окончилась поражением восставших.

Содержание

Причины

В советской историографии причинами указывается то, что срок сыска беглых крестьян стал бессрочным, проявлялся чрезмерный феодальный гнет. Ещё одной причиной было усиление централизованной власти.

Предыстория

«Поход за зипунами»

К восстанию Степана Разина часто относят так называемый Поход за зипунами (1667—1669) — поход повстанцев «за добычей». Отряд Разина блокировал Волгу и тем самым перекрыл важнейшую хозяйственную артерию России. В этот период войска Разина захватывали русские и персидские купеческие корабли. Получив добычу и захватив Яицкий городок, летом 1669 года Разин двинулся к Кагальницкому городку, где стал собирать свои войска. Когда собралось достаточно людей, Разин заявил о походе на Москву.

Военные действия

Весной 1670 года начался второй период восстания, то есть собственно война. От этого момента, а не от 1667 года, обычно отсчитывают начало восстания. Разинцы захватили Царицын и подошли к Астрахани, сдавшейся без боя. Там они казнили воеводу и дворян и организовали собственное правительство во главе с Василием Усом и Фёдором Шелудяком.

После этого на сторону Разина свободно перешло население Среднего Поволжья (Саратов, Самара, Пенза), а также чуваши, марийцы, татары, мордва. Такому успеху способствовало то, что Разин объявлял каждого, перешедшего на его сторону, свободным человеком.

В сентябре 1670 года разинцы осадили Симбирск, но не смогли взять его и отошли на Дон. Тем временем на Разина двинулись правительственные войска во главе с князем Долгоруковым, под командой которого были так же иностранные наёмники, в частности, немецкая конница. [1] Опасаясь расправы, казачья верхушка выдала Разина властям. В июне 1671 года он был четвертован в Москве; через несколько лет был также казнён его брат Фрол.

Несмотря на казнь предводителя, разинцы продолжали обороняться, и смогли удержать Астрахань до ноября 1671 года. Но, несмотря на это, Астрахань была взята царскими войсками.

Итоги

Масштабы расправы над восставшими были огромны, в некоторых городах было казнено более 10 тысяч человек. Всего было уничтожено более 100 тысяч повстанцев.

Разинцы не добились своей цели: уничтожения дворян и крепостного права.

Источники

Примечания

Российские народные восстания

восстаний

военачальники

Полезное

Смотреть что такое «Восстание Разина 1670—1671» в других словарях:

Разина восстание 1670-1671 — массовое антиправительственное движение казаков, крепостных крестьян, посадских людей, народов Поволжья (чувашей, мари, мордвы, татар) на Дону, в Поволжье и Заволжье. Вызвано усилением крепостнических порядков в Центральной России и их… … Энциклопедический словарь

Крестьянская война 1670-1671 — Крестьянская война под предводительством Степана Разина Взятие Астрахани разинцами, гравюра XVII века Дата 1670 1671 или 1667 1671) … Википедия

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ С. Т. РАЗИНА 1670-71 — крест. война против феод. крепостнич. гнета. Начавшись на Дону как восстание казаков и беглых людей, она охватила огромную терр. России и переросла в войну рус., укр. крестьян и народов Поволжья против крепостнич. гнета. Крест. война была вызвана … Советская историческая энциклопедия

Восстание — Восстание открытая акция сопротивления группы людей против государственной власти. Наиболее важным видом восстания является вооружённое восстание. Участники восстания называются повстанцами. Восстание, в котором принимает участие… … Википедия

ВОССТАНИЕ СТЕПАНА РАЗИНА — 1670 1671 годов в России, была вызвана распространением крепостничества (см. КРЕПОСТНОЕ ПРАВО) в южных и юго восточных регионах страны, охватила Дон, Поволжье и Заволжье. Восстание возглавили С.Т. Разин, В.Р. Ус, Ф. Шелудяк, в нем приняли участие … Энциклопедический словарь

Восстание Степана Разина — Крестьянская война под предводительством Степана Разина Взятие Астрахани разинцами, гравюра XVII века Дата 1670 1671 или 1667 1671) … Википедия

1670 год — Годы 1666 · 1667 · 1668 · 1669 1670 1671 · 1672 · 1673 · 1674 Десятилетия 1650 е · 1660 е 1670 е 1680 е · … Википедия

Крестьянская война под предводительством С. Т. Разина — 1670 7 1, крестьянская война против феодально крепостнического гнёта в России. Была вызвана усилением феодально крепостнического гнёта в центральной России и распространением крепостнических порядков на южный и юго восточные районы страны … Большая советская энциклопедия

Крестьянская война под предводительством С. Т. Разина — Крестьянская война под предводительством Степана Разина Взятие Астрахани разинцами, гравюра XVII века Дата 1670 1671 или 1667 1671) … Википедия

Крестьянская война под предводительством Степана Разина — У этого термина существуют и другие значения, см. Крестьянская война. Крестьянская война под предводительством Степана Разина Взятие … Википедия

Год 1670

События истории России за 1670 год

Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника » Развернутая хронология » 1670

в 1670 г. впервые прибыли из Китая купцы в Нерчинск.

Золотая, до 1514 г. Средняя палата в Московском государевом дворце имела до конца XVI в. то же значение, что и Грановитая. С этого времени она стала обыкновенной приемной залой, в которой, с меньшей пышностью и торжественностью, представлялись государю патриарх, бояре, иноземные послы и друг. Здесь, как и в Грановитой палате, происходили земские соборы и давались иногда именинные и праздничные обеды. В 1670 г., по случаю переделки кремлевского здания приказов, в этой палате назначено было присутствие бояр и думных людей для слушания и вершения расправных и спорных дел, отчего палата получила название Золотой Расправной, сохранившееся за ней до 1694 г., когда это присутствие было перенесено в Переднюю палату Теремного дворца, в Золотой же палате стали принимать только челобитные средних чинов людей.

Алексей Алексеевич — царевич, сын царя Алексея Михайловича, род. в 1654 г., † в 1670 г. Его преждевременною кончиною воспользовался Стенька Разин, распустивший слух, что царевич не умер, а бежал от жестокости царя и происков бояр.

Сообщение отправлено: 8 мая 2006 16:50 ( Ne administrator)

Сообщение отредактировано: 5 июля 2006 11:27

Раскол

В Пустозерском остроге были сосредоточены все выдающиеся силы Р.: Аввакум, Лазарь, дьякон Федор. Хотя их велено было держать строго, но они жили вольно, сносились со своими родственниками и знакомыми в Поморье, Керженце, Боровске, куда были сосланы Морозова и Урусова. В Москве оставались духовный сын Аввакума, Аврамий, казненный в феврале 1670 г. за свои сношения с Аввакумом, и инокиня Мелания, стоявшая во главе всех учениц Аввакума; последний называл ее «материю», «великою», «начальницею». От этих главарей Р. исходили различные разъяснения и ответы на возникавшие в церковной практике вопросы. Они носили отчасти вероучительный, отчасти законодательный характер. Вопрос о том, как жить раскольникам вне церкви, среди враждебного им православного общества, Аввакум решал в смысле полного разрыва с «никонианами», как он называл приверженцев православия: он требовал, чтобы никониан не принимали в дома, не стояли с ними на молитве, не имели с ними никакого общения. Другим насущным вопросом был вопрос о попах. Он был первоначально решен в том смысле, что только попы, посвященные до 1666 г., могли совершать таинства; что же касается лиц, посвященных после 1666 г., то не только отрицалось их священство, но запрещалось даже молиться с ними в церквах и домах. Впоследствии, по мере того, как вымирали попы дониконианского посвящения, взгляд этот значительно был смягчен: уже Аввакум признал священство за попами нового посвящения, которые приняли старую веру и отреклись от новой. Вопросы о крещении младенцев и о браке были решены так, что крещеных не следует перекрещивать, а повенчанных — разводить, но следует только «довершить таинство, прочитав молитвы по старому требнику». Уже Аввакум своими толкованиями подготовлял крайние направления в Р., допуская много отступлений от старых церковных обрядов. В случае нужды Аввакум допускал, напр., венчание в простой избе и освящение церкви без благословения архиерея, дозволял мирским людям крестить младенцев, исповедаться друг пред другом и т. д.; причащать мог каждый самого себя. Не все соглашались с этим; среди раскольников с самого начала не было полного единомыслия. Аввакум с Федором препирались, напр., о непорочном зачатии Богородицы, о святой Троице и т. п. — и эти препирательства, отличавшиеся обычной обоим расколоучителям раздражительностью, волновали раскольников, отражаясь не только в Москве, но и в отдаленном Керженце. Расколоучители не теряли надежды вернуть «никониан» к старой вере. С этой целью они подавали целый ряд челобитных царю и патриарху. В 1668 г. поп Лазарь подал одну челобитную на имя патриарха Иоасафа II, другую — на имя царя Алексея Михайловича; в 1670 г. царю подали челобитные Аввакум и Аврамий. Они уличали «никониан», просили, умоляли, требовали принятия старой веры, грозили наказанием на страшном суде, ссылались на разные бывшие им видения, домогались правильного суда и изъявляли готовность пострадать за старую веру. На челобитные эти никто не отвечал.

«Брокгауз и Ефрон»

Самара 1670

26 августа самарцы хлебом и солью, колокольным звоном встретили отряды Степана Разина. Вскоре к ним присоединись пришедшие с реки Яик (Урал) казаки под водительством атамана Максима Бешеного.

Что было в 1670 году в россии

В августе 1670 года Разин с войском (ок. 10 тыс. человек) двинулся из Царицына вверх по Волге на Москву и в сентябре 1670 осадил Симбирск. К осени 1670 отряды Разина захватили Н. Поволжье. В октябре 1670 повстанцы потерпели поражение под Симбирском. Война перекинулась в Заволжье. Часть восставших участвовала в Соловецком восстании 1668-1676 годов. В апреле 1671 Разин был выдан казаками царскому правительству и казнен в Москве.

Разин Степан Тимофеевич (ок.1630-1671х)

Положение крестьян ухудшилось: свобода переходов была окончательно уничтожена, и крестьянин, наравне с холопом, был предан полному произволу владельца. Жители посадских и черных волостей были не в лучшем положении; они были обременены разными повинностями, промыслы и занятия их были обложены множеством разнообразных пошлин; неисполнение повинностей грозило разорительной пеней и суровым наказанием. Злоупотребления воевод и служилых людей еще более увеличивали тяжелое положение народа. При существовании подкупов, как обычного явления, судопроизводство не представляло собой никаких гарантий для слабых и бедных. Все это побуждало русских людей оставлять прежнее место жительства и убегать в степи, к казакам в вольницу. Побеги эти сделались до того обычным явлением на Руси, что в челобитных обывателей часто говорилось, в виде угрозы, что они разбегутся врозь. Правительство принимало меры против побегов, грозило за них самыми суровыми наказаниями, но это мало помогало делу; число беглецов все увеличивалось, недовольство росло и вылилось, наконец, в бунте Стеньки Разина. По известиям иностранцев, не подтверждаемых, впрочем, ни правительственными актами, ни народной думой, старший брат Стеньки Разина был повешен в 1665 г. князем Юрием Долгоруким за то, что самовольно ушел из похода против поляков с отрядом донских казаков, над которыми был атаманом. Младшим братом Степана Разина был Фрол (?-1676х), его неразлучный спутник.

Все это происходило летом 1667 года. Яицкий городок был взят хитростью: стрелецкий голова Яцын впустил Стеньку только в церковь помолиться, но вошедшие с ним товарищи отворили ворота и впустили остальных казаков. Яцын и 170 других стрельцов были казнены; остальным была предоставлена свобода идти, куда хотят. Они направились в Астрахань, но Стенька догнал их, часть перебил, а других заставил присоединиться к его отряду. Лето Разин просидел в Яицком городке, а в сентябре отправился к устью Волги и здесь погромил татар, затем пограбил турецкие суда на Каспийском море. Опасаясь разгрома, калмыки, кочевавшие между Яиком и Волгой, вступили в дружеские сношения с Разиным. В ноябре приехали к нему посланцы с Дона, с грамотой государя и увещанием войска отстать от воровства и воротиться на Дон. Стенька принял посланцев с честью и отпустил невредимыми, но, отпуская, сказал: «когда впредь ко мне государева грамота придет, то я великому государю вину свою принесу». В это время астраханский воевода Хилков, действиями которого московское правительство было недовольно, был сменен и на его место был прислан князь Прозоровский. Он также послал к Разину двух посланцев, с увещаниями принести повинную; только один из них возвратился к князю Прозоровскому, а другой был брошен в воду.

Весной 1668 г. Стенька ушел в море, но астраханские воеводы не могли успокоиться. С Дону, во главе 700 новых удальцев, поднялся Сережка Кривой, разбил высланный против него отряд стрельцов и ушел к Разину в море; появляются затем Алешка Протокин, Алешка Каторжный, с не меньшими отрядами. Стенька в это время грабил дагестанские берега, разорял города и превращал их, как например Дербент, в груду развалин. В Реште Стенька предложил свою службу персидскому шаху. Переговоры по этому поводу затянулись; между тем жители Решта тайно напали на казаков и убили у них 400 человек. Разин отплыл из Решта в Фарабат и на жителях этого города выместил свое поражение. Пять дней казаки мирно торговали, а на шестой Степан Тимофеевич поправил на голове шапку. Это было условленным знаком: казаки бросились на беззащитных жителей, часть их перебили, часть взяли в плен и потом разменивались с персиянами, давая одного персиянина за трех, четырех христиан. Здесь перезимовал Разин.

С наступлением весны 1669 года он поплыл на восточный берег Каспийского моря и погромил трухменские улусы, потеряв при этом своего неустрашимого товарища Сережку Кривого. Казаки расположились на Свином острове. Здесь летом напал на них персидский флот, но потерпел полное поражение. Начальник флота, Менеды-хан, спасся, сын же его и красавица дочь попались в плен; последняя сделалась наложницей Разина.

Из Черкасска Разин отправился вверх по Дону к Папшину городку. Сюда пришел к нему Васька Ус, прославившийся года четыре тому назад, когда он с толпой беглых крестьян разорял помещиков и вотчинников в тульских и воронежских местах. Разин сделал его своим есаулом. В распоряжении Стеньки было теперь около 7 тысяч казаков. Он собрал круг и объявил, что идет на Царицын. Поручив осаду города Ваське Усу, Стенька разгромил едисанских татар. Царицын был взят вследствие измены жителей. Воевода Тургенев, сменивший Унковского, заперся было в башне, но был взят, изувечен и брошен в реку.

Затем Стенька направился не на верхние города, а на Астрахань где ждали его свои люди. Князь Прозоровский заботился об укреплении города при помощи иноземцев, в особенности Бутлера, капитана первого русского корабля Орел, стоявшего тогда в Астрахани. Только два дня продолжалась осада; 24 июня Астрахань была уже в руках казаков. Воевода был ранен и затем сброшен с колокольни самим Разиным. Много людей было казнено; в Троицком монастыре в одной братской могиле были погребены 441 трупа. Город был разграблен. Разин велел сжечь все бумаги и хвалился, что сожжет все дела в Москве на верху, т. е. во дворце государя. Как Царицын, так и Астрахань получили казацкое устройство: жители были разделены на тысячи, сотни, десятки, с выборными атаманами, есаулами, сотниками и десятниками; дела решались казацким кругом.

Оставив в Астрахани атаманом Ваську Уса, половину астраханцев и московских стрельцов и по два человека с каждого десятка донских казаков. Разин с остальными отправился вверх по Волге. Войска у него было не более десяти тысяч, но он надеялся, что оно увеличится по крайней мере раз в десять. Стенька занял Саратов; воевода был утоплен, дворяне и приказные люди перебиты, в городе введено казацкое устройство.

В первых числах сентября Разин дошел до Симбриска. В тоже время его агенты рассеялись по всему государству, возбуждая народ, и под Симбирском войско Разина стало значительно увеличиваться. К нему приходили беглые крестьяне, черемисы, чуваши, мордва. Боярин Милославский заперся в городе и мужественно выдерживал осаду. Около октября пришла к нему помощь с князем Юрием Барятинским.

Первое сопротивление, хотя и не надолго, оказал Саранск: город все таки был взят, воевода и ратные люди перебиты. Из Саранска Харитонов отправился к Пензе, жители которой убили воеводу и приняли к себе казаков. Сюда из Саратова пришел новый отряд мятежников, под начальством донского казака из беглых солдат, Васьки Федорова. Из Пензы мятежники пошли в Наровчат. Нижнеломовцы передались на сторону казаков и прислали в Наровчат своего воеводу Андрея Пекина, который, как облихованный, был поднят на копья и умерщвлен.

Пока происходили все эти события в Приволжском крае, брат Степана, Фролка, поплыл вверх по Дону и напал на Коротояк; подоспевший князь Ромодановский не дал взять ему город. Восстание, между тем, отзывалось и в других слободских полках. Взволновался Чугуев, но бунт был укрощен сумским полковником Кондратьевым и потух в самом начале. Безрезультатной оказалась и попытка поднять восстание на левой стороне Волги, в Галицком уезде. Некий казак Ильюшка напал на Унжу, разбил тюрьму, освободил преступников, возмущал села и деревни, но недолго: вскоре он был разбит отрядом московских ратных людей.

Князь Юрий Долгорукий стоял в Арзамасе в то время, когда мятежники брали Макарьевский монастырь. Мятеж обхватывал его с юга, севера и востока. Сдержав напор мятежников на Арзамас, он перешел в наступательным действиям и отправил Щербатова с Леонтьевым к селу Мурашкину, где стояли главные силы мятежников в приволжском краю. 22 октября, в трех верстах от Мурашкина, произошел бой. Мятежники были разбиты; они потеряли 21 пушку и 61 пленника. Последние были немедленно казнены. 24 октября сдались Лысковицы, а 28 воеводы подошли к Нижнему и жестоко расправились с нижегородцами, повесив или обезглавив одних, четвертовав других. Затем они занялись усмирением Нижегородского уезда; 10 ноября Леонтьев поразил мятежников под Ключищами.

К январю 1671 г. восточная Украина утихла. Не было вождя, который бы стал во главе недовольных; бунты, поэтому, хотя и вспыхивали, но скоро и потухали. После поражения под Симбирском, Стенька растерялся и бросился вниз по Волге. Его имя уже потеряло свое обаяние. В Самаре и в Саратове его не впустили в город. В Царицыне он пролежал некоторое время, лечась от ран, полученных под Симбирском, и только зимой, с горстью верных ему донцов и царицынцев, прибыл в Кагалинский городок и стал сноситься с Астраханью и Черкасском, надеясь еще поправить дело. В Черкасске одержал верх атаман Корнило Яковлев, всегда остававшийся верным Москве. Стенька думал взять Черкасск силой и в феврале 1671 г. подошел к городу, но взять его ему не удалось, и он возвратился в свой Кагалинский городок. Обозленный неудачами, Стенька особенно жестоко поступал со своим врагами; он жег их в печи как дрова.

В это самое время в Москве патриарх Иосиф предал Разина анафеме, при особо торжественной обстановке. Казаки решились теперь действовать против Стеньки. 14-го апреля они подступили к Кагалинскому городку. Стенька и брат его Фролка с сообщниками попались в плен (подробности этого события неизвестны). Сообщники Стеньки были перевешаны на месте, Стенька же с Фролкой были отправлены в Москву. Здесь, после пыток, во время которых Стенька не проронил ни одного слова, он был публично казнен 6-го июня 1671 года. Брат его Фролка испугался смерти и сказал за собой «государево слово». Казнь его была отсрочена, он был опять подвергнут пытке; дальнейшая его судьба неизвестна. Иностранцы говорят, что он был осужден на вечное тюремное заключение.

Личность Разина оставила глубокий след в народной памяти. К нему приурочен целый цикл песен; ряд урочищ по Волге зовется его именем; в некоторых местностях и теперь еще ждут его прихода.

Московское государство

Сайт является сборником научных статей и книг по истории Московского государства в XV-XVII веках.

Участие черкас Воронежского края в восстании Степана Разина в 1670 году

Автор: Брезгунова В. М.

Журнал: История: факты и символы 2021

С конца 1630-х гг. в Воронежский край переселялись черкасы, этот термин закрепился в официальных российских документах и стал самоназванием переселенцев из Днепровского Левобережья в Россию в XVI-XVII веках [24, с. 561]. Принимая присягу и поступая на городовую и полковую службу, они становились важной частью служилого населения края. Одним из самых известных и масштабных событий истории России XVII века, участниками которого стали черкасы Воронежского края, было восстание под руководством Степана Разина 1670-1671 гг.

В отечественной историографии, как дореволюционной, советской, так и современной, вопрос участия черкас в восстании рассматривался не слишком подробно. Дореволюционных историков интересовало в основном рассмотрение истории Слободских полков, и события восстания Степана Разина в их исследованиях представлены как отдельные краткие эпизоды [10, с. 92-94]. В исследованиях, опубликованных в 1980-е годы, наблюдается совершенно иная тенденция – историки подробно рассматривали всю картину событий крестьянской войны под руководством Разина, и участие черкас в этих событиях представлено отдельными небольшими яркими мазками, при этом мотивы их поступков представлены весьма противоречиво [27, с. 107-113; 26, с. 101-111; 29, с. 193-212]. В важнейшем для освещения данной темы исследовании А. А. Гоголевой рассмотрены события, происходившие в Острогожске в 1670 г., но это не дает представления об общей картине участия черкас Воронежского края в восстании Степана Разина, так как эти события истории Воронежского края были более масштабными и хронологически, и географически [9, с. 154-157]. Автором данной статьи уже были изучены некоторые сюжеты, связанные с заявленной темой, в ходе двух небольших локальных исследований [7, с. 45; 4, с. 376], также можно отметить некоторый рост интереса исследователей к изучению связанных с восстанием Степана Разина локальных сюжетов [3, с. 193-204; 16, с. 327-334; 2, с. 46-54] и наличие работ, в которых подвергаются анализу достигнутые результаты [22, с. 26-35].

Для последовательного достижения поставленной нами в данном исследовании цели наиболее уместно будет начать изучение с рассмотрения возможных причин, побудивших черкас Воронежского края принять участие в событиях, связанных с восстанием под предводительством Степана Разина. Мнения исследователей в данном вопросе разделяются, и наиболее пристальное внимание уделено мотивам перехода главы Острогожского черкасского казачьего полка Ивана Дзиньковского на сторону разинцев. Так, П. А. Головинский отмечает, что подвиги Разина и его воззвания к народу напомнили старым слободским казакам их резню на Украине с поляками Богдана Хмельницкого, во многих из них зародили желание возвратить то время, когда казачество не признавало над собою ничьей сторонней власти, и полковник Дзиньковский проникся именно такими устремлениями [26, с. 93]. Отчасти согласен с приведенным мнением В. П. Загоровский, он отмечает, что в участии полковника в восстании немалую роль сыграли личные мотивы, явившиеся следствием разногласий между украинской старшиной и русскими администраторами [12, с. 269], разделяет эту точку зрения и А. М. Аббасов [1, с. 196], конфликты представителей местной администрации – достаточно распространенное явление в средневековой России [8, с. 128]. Личными мотивами и страхом физической расправы объясняет участие полковника в событиях 1670 года А. А. Гоголева [9, с. 157]. Мотивы действий рядовых черкас во время событий восстания практически не подвергались изучению, главные факторы, которые уже были выделены – это, с одной стороны, непоследовательность и спонтанность действий восставших черкас, с другой стороны, оказывало большое влияние их непосредственное подчинение перешедшему на сторону восставших полковнику Дзиньковскому [7, с. 45].

М. Перри, рассматривая политическое и социальное поведение казаков в XVII веке, пишет, что казаки отвечали на давление, оказываемое на них Московским государством, различными способами, и бунты «во имя царя», походы на Москву против «бояр-изменников», лишавших их жалования, были одними из них [25, с. 24]. Е. В. Чистякова и В. М. Соловьев в своей книге отмечают, что основную массу повстанцев на Слободской Украине составляли беднейшее казачество, беглые крестьяне, служилые по прибору, работные люди с Торских озер [29, с. 194]. То есть все те социальные слои, которые в большей или меньшей степени могли быть недовольны своим материальным положением, к ним же можно отнести и общую массу черкас, уровень благосостояния которых в Воронежском крае был не слишком высоким. Все изложенные выше мотивы участия черкас в восстании представляются достаточно тезисными, более наглядно они будут раскрыты далее, при рассмотрении событий на территории Воронежского края и отдельных эпизодов, связанных с более поздним задержанием участников.

В 1670 году один из разинских отрядов в составе 23 человек под предводительством атамана Федора Колчева и есаула Федора Агеева по указанию Якова Гаврилова двинулся вверх по Дону к слободе Ивана Дзиньковского. После прихода в слободу они должны были связаться с полковником – «а как де они придут в полковничью слободу Ивана Дзиньковского, и велел он, Якушко, послать в Острогожский к нему, Ивану, про себя сказать и с ним свеститца» [17, № 20, с. 27]. Как справедливо отмечает О. В. Скобелкин, этот факт уже свидетельствует о наличии связей между разинцами и острогожским полковником [26, с. 102]. Также в пользу этого говорит и то, что весной 1670 года Дзиньковский тайно отправлял на Дон подарки Разину, об этом говорят в Москве в своих расспросных речах обвиненные в мятеже черкасы – «Острогожский полковник Иван Дзиньковской к Стеньки Разину весною судами втай многие подарки и запасы и вино и мед посылывал» [17, № 35, с. 47]. Исследователь В. Т. Кулинченко в своей статье, посвященной городу Острогожску, отмечает факт личного знакомства Дзиньковского и Разина, которые могли знать друг друга по совместной борьбе с крымскими татарами и турками, что могло повлиять на отправку подарков на Дон [19, с. 53]. Версия О. В. Скобелкина, на наш взгляд, представляется более убедительной, существование связи прослеживается явственно, но вывод о знакомстве требует дальнейшего подтверждения.

При благоприятной обстановке в городе сторонники Разина должны были немедленно войти в Острогожск и «промышляли б, смотря по тамошнему, будет мошно, и воевод и приказных людей побивали, ково в городех чернью оговорят» [17, № 20, с. 27]. Прибыв 7 сентября 1670 года в слободу полковника Колыбелку, Колчев послал к нему гонца Ивана Козачка, который и принес благоприятный ответ, причем Дзиньковский призывал их спешить, «чтоб притти в Острогожской и город засесть до приходу боярина и воеводы князя Григорья Григорьевича Рамодановского с товарыщи» [17, № 20, с. 28]. Из допросных речей Козачка следует, что у Дзиньковского существовал целый план восстания – захватить ряд городов по Белгородской черте, которые потом послужат базой для дальнейшего восстания, планировалось захватить Коротояк, Усерд, Костенск, Новый Оскол [17, № 20, 24, с. 28, 29, 33], и приход войска главы Белгородского разряда Ромодановского в данной ситуации мог все разрушить.

Отряд Федора Колчева, к которому в слободе полковника Дзиньковского присоединились 24 крестьянина, насчитывавший теперь уже 47 человек, сразу же двинулся к Острогожску, и на исходе ночи 9 сентября они переправились через Тихую Сосну и вошли в город через ворота одной из башен. Исследователи пришли к выводу о том, что, видимо, Колчев не сомневался в поддержке острогожского полковника, об этом, прежде всего, свидетельствует малочисленность группы казаков, с которой разинский атаман предпринял поход к хорошо укрепленному городу [9, с. 195]. Караульные пропустили отряд, когда они назвали имя полковника, также облегчило задачу присутствие в отряде крестьян полковника, так как «по полковникову приказу из ево слободы в Острогожский велено пропускать хто придет» [17, № 18, с. 24]. Острогожский гарнизон сопротивления пришедшему отряду не оказал. Войдя в город, они сразу же схватили и казнили воеводу Мезенцева и подъячего Ивана Горелкина, также были схвачены и избиты наиболее неугодные народу откупщики, имущество которых было конфисковано [17, № 16, с. 21].

После захвата восставшими Острогожска управление городом перешло в руки Дзиньковского, был созван казачий круг, где было публично прочитано письмо-обращение и обсуждены дальнейшие действия. В итоге решили, что «хто хочет, тот де и поди, и придумали итить в Ольшанской, и пошло с ними острогожских черкас и руских ста с 4» [17, № 20, с. 28]. В. М Соловьев, анализируя эти события, отмечал влияние «грацких людей», которые предложили идти в Ольшанск [28, с. 108]. Как мы видим, численность присоединившихся к восстанию значительно увеличивается, этот довольно крупный отряд отправился к одному из городов Белгородской черты, Ольшанску, в тот же день, 9 сентября 1670 года. Как уже было отмечено исследователями, действия повстанцев против правительства и его войск во время восстания – это, во-первых, активная агитация, призывы к восстанию; во-вторых, «партизанская» война, дерзкие, внезапные нападения на правительственные отряды и гарнизоны; в-третьих, открытое единоборство с воинскими соединениями противника [9, с. 193]. Именно такие действия восставших прослеживаются в Острогожске, из приведенного перечня не было только открытого столкновения с правительственными войсками.

После взятия Ольшанска ситуация резко изменяется, так как к Острогожску начинают двигаться правительственные войска, чего так сильно опасался Дзиньковский. О. В. Скобелкин отмечает, что полковник, оставшийся в Острогожске и лично не принимавший участия в действиях восставших в Ольшанске, чувствовал себя очень неуверенно. Если судить по его непоследовательному и острожному поведению, то можно предположить, что, переходя на сторону разинцев, Дзиньковский при этом не хотел отрезать себе пути для возможного отступления [26, с. 104]. Посланный в Ольшанск отряд вернулся 10 сентября, и в этот же день, вечером, действующие в интересах правительства заговорщики во главе с черкасским полковым сотником Герасимом Карабутом и протопопом Троицкой церкви Андреем Григорьевым с казаками, не нарушившими присяги, напали на восставших. В отписке воеводы Белгородского полка Григория Ромодановского в Разрядный приказ от 14 сентября 1670 года это событие представлено следующим образом: «… милостию божиею и пречистыя богородицы и всех святых помощию и заступлением, а твоим великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича. и твоих великого государя благородных царевичев… праведными молитвами и счастьем, острогожской протопоп и попы и градцкие всяких чинов и розных городов торговые люди, не допустя тех воровских казаков до большого разширения, видя от них неповинное кровопролитие, учели меж себя советовать, чтоб их переимать» [17, № 16, с. 22]. Нельзя не отметить то, как высоко оценивается воеводой Белгородского полка такая преданность и сознательность острогожцев и их инициатива в деле поимки участников выступления – ведь они самостоятельно разбили восставших, а атамана и есаула и основных участников, всего 16 человек, в том числе и Дзиньковского, посадили «за крепкими караулами». Так власть снова вернулась к правительственным силам, и сразу же был начат розыск – Федор Колчев, Федор Агеев и Иван Козачок были отправлены сначала в Белгород, а потом в Москву, где после следствия были казнены.

Приехавший из Коротояка воевода Михаил Федорович Ознобишин практически сразу же, 14 сентября, допросил полковника и его сообщников. Расспросные речи полковника, безусловно, представляют собой противоречивый, но чрезвычайно важный для нашего исследования документ. Так, Иван Дзиньковский рассказывал, что 7 сентября к нему «пришел де в Острогожской из ево деревни крестьянин ево Ивашка, а сказывал де ему, Ивану, что де пришло в ево слободу воровских козаков 3000, а назади де идет в судах рекою Доном князь Семен Львов да Никон патриарх» [17, № 19, с. 25]. Расхождение показаний полковника с реальной ситуацией даже сложно сопоставить, о приходе разинцев он и воеводе Острогожска Василию Мезенцеву не сказал, и в Коротояк Ознобишину не написал «с молоумья». Очень сложно поверить, что человек, пришедший со своим полком из Речи Посполитой, сумевший добиться поселения и справедливого наделения землей и жалованием своих людей в России, управлявший полком уже много лет, вдруг проявил такую недальновидность. Вероятнее то, что Дзиньковский, чувствуя скорое обвинение, просто стремился представить все в наиболее выгодном для себя свете, чтобы по возможности смягчить наказание. В. П. Загоровский отмечал, что переход Дзиньковского на сторону разинцев объяснить непросто, и выделял при этом три основных фактора, которые могли повлиять на принятое им решение: 1) разногласия между украинской казачьей старшиной и русской царской администрацией; 2) личные связи и предварительная договоренность со Степаном Разиным; 3) переоценка Дзиньковским военной силы повстанцев, он, видимо, считал, что за отрядом Колчева к Острогожску сразу же подойдут многочисленные войска разинцев [12, с. 269].

Полковник Дзиньковский, писарь Острогожского полка Жуковцов, сотники Чекмез и Григорьев, обозничий Волнянка были расстреляны в Острогожске, остальные по приказу Ромодановского были повешены в Короче. Была также казнена и жена Дзиньковского Евдокия – она пыталась отправить в Коротояк Фролу Разину просьбу о помощи, но гонец был пойман [11, № 12, с. 61], а жены и дети остальных участников восстания были сосланы в Холмогоры.

Землянск – один из городов Воронежского края, основание и возведение которого связано с переселением в 1660 году в Российское государство и размещением большой группы черкас. Строительство настоящего города с деревянными стенами, башнями и окружающим их рвом в этом месте не было острой необходимостью, главной причиной этого были опасения царской администрации оставить «без присмотра» около тысячи черкас-переселенцев довольно далеко от Воронежа – центра управления краем [13, с. 42]. Попытка восстания в Землянске в сентябре 1670 г. – «землянская смута» – относится к наиболее изученным важным историческим событиям XVII века, связанным с Землянском [23, с. 41]. Об участии в этом событии черкас автором данной статьи уже было подготовлено отдельное небольшое исследование, и наиболее уместно в данном случае будет обратиться к некоторым его выводам [7, с. 45].

Прежде всего, необходимо отметить, что, как и в Острогожске, не все черкасы переходят на сторону разинцев, были как проправительственные силы, к которым относится черкасский атаман Осип Дашкеев, который «к шатости не приставал» [17, № 24, с. 33], так и вовлеченные в события восстания черкасы – в том числе сотник Евсей Михайлов, который стал одним из лиц, доставивших Дзиньковскому послание от разинцев [17, № 35, с. 46]. Именно из-за угроз Михайлова землянский воевода Тимофей Иванович Чевкин, согласно его словам, был вынужден закрыться в городе [17, № 24, с. 32], но открытого военного столкновения черкас с воеводой так и не произошло.

Небольшая группа землянских черкас – всего из восьми человек, принимала участие в походе восставших на Ольшанск, и один из них – Митрошка Колесников – позже во время следствия утверждал, что «с воровскими людьми и с черкасы в Ольшанской ходил пьян, не помня, а мысли де ево и хотения к воровству не было» [17, № 37, с. 49]. С одной стороны, это может отражать стремление Колесникова представить свои действия в наиболее выгодном для себя свете, с другой же – говорит о спонтанности действий восставших. Планы восставших, по словам Колесникова, были достаточно масштабны – «говорили де те воровские казаки идти ис под Ольшана к Рыбной и под Усерд, а с Усерда в Костенской, а с Костенска на Новой Оскол, а с Оскола де до Тулы» [17, № 24, с. 33]. События в Землянске, несмотря на всю их серьезность, завершились для правительства достаточно успешно – был казнен только один изменник – сын боярский Федор Мамин, и воевода Чевкин с помощью предпринятых, в определенной степени превентивных мер смог без потерь вернуть контроль над ситуацией в городе.

Волнения, связанные с восстанием Степана Разина на территории Воронежского края, затронули и город-крепость Усерд. При этом нужно отметить, что восстание в Усерде, так и не развернувшись в полной мере, было подавлено [15, с. 68]. Также исследователи отмечали, что успех Крестьянской войны в Слободской Украине Разин связывал с овладением городами Белгородской черты, звеньями которой были города Усерд, Ольшанск, Коротояк, Урыв и др. [29, с. 194]. Именно поэтому Усерд просто не мог остаться в стороне от ключевых событий. На данный момент нами найден только один документ, который, впрочем, дает вполне полную и достоверную картину всего, что случилось в Усерде в сентябре 1670 года – это выпись в доклад в Разрядном приказе о службе прежнего усердского воеводы Федора Шокурова [18, № 139, с. 151-153], который как раз занимал эту должность в 1670 году. В ней упоминается, что после захвата Острогожска и Ольшанска восставшие «хотели идти для воровства ж из Ольшанска на Усерд», и узнав об этом, «усерденя и иных городов всяких чинов люди» решили воспользоваться ситуацией в своих интересах – они взбунтовались, «гилем» пришли на двор к воеводе Федору Шокурову и начали ему угрожать «всячески и смертным убойством», а также в ожидании прихода восставших из Ольшанска разграбили имущество воеводы, увели лошадей. Но дальше угроз и грабежа усердские жители не пошли, никто из «начальных людей» в этом городе не был убит. В источнике нет информации о том, как именно повел себя воевода, есть только описание выпавших на его долю испытаний, но можно предположить, что, видимо, когда «животы у него на дворе грабили», сам Шокуров где-нибудь укрылся, чтобы не пострадать.

Неизвестно, как бы развивались события дальше, если бы другие местные жители, «усердяне грацкия служилые и жилецкие люди», которые всех «воров и грабильщиков» поймали и посадили в тюрьму одновременно с острогожцами, то есть 10 сентября. После этого в Усерд для расследования всего произошедшего по приказу воеводы Белгородского полка Ромодановского сразу же приехал из Курска сыщик Петр Каменев, который всех допрашивал и «розыскивал накрепко» [18, № 139, с. 152]. Уже в октябре он отослал отчет, а в ноябре был приведен в действие суровый приговор: несколько самых активных участников грабежа имущества Шокурова – усердцы «гулящей человек Давыдко Мерцалов, деревни Хмелевой жители и новоприхотцы Ивашко Бровкин, Андрюшка Данец, Лучка Дурнев, Гришка Соболев, Петрушка Осколенин, Акимко Андреев» при все горожанах были повешены; четверо детей боярских деревни Хмелевой были наказаны отсечением одной руки и одной ноги, еще одному участнику была отсечена нога и руки по запястье; двое усердцев были биты кнутом, чтоб другим, «на них смотря, на воевоцкой двор ходить гилем и животов грабить неповадно» [18, № 139, с. 152].

При перечислении всех виновных упоминается их место жительства и место в служебной иерархии, но при этом, что для нас весьма интересно, нет никаких упоминаний об участии черкас в этом выступлении, то есть в Усерде они, видимо, к взбунтовавшимся не присоединяются. Исключение составляет усердский сотник Владимир Медков, он вместе с уже упомянутым землянским сотником Михайловым привез Дзиньковскому письмо от разинцев [17, № 35, с. 46]. Видимо, Медков не был подвернут каким-либо наказаниям или опале, так как и позднее он упоминается в источниках как усердский атаман и сотник, причем последние из них относятся к 1692 [21, № 578, с. 1338] и 1701 году [20, № 152, с. 283].

Волнения, связанные с восстанием Степана Разина, в Усерде носили кратковременный и безопасный с точки зрения дальнейшего распространения характер: во-первых, само выступление имело больше грабительскую, чем антиправительственную направленность, так как восставшие хоть и «пограбили животы», но никого из должностных лиц не тронули; во-вторых, усердцы, ожидая прихода разинцев из Ольшанска, видимо, никакого плана дальнейших действий не разрабатывали, сложно даже выделить из них какого-то определенного лидера, так как наиболее сурово наказаны были сразу семь «пущих к тому воровству завотчиков»; при этом приговор, который был приведен в действие, был важен не только с точки зрения правосудия, но и выступал как суровая показательная мера, во избежание других таких же случаев.

Немного позднее, 27 сентября 1670 года, на территории Воронежского края, у города-крепости Коротояк произошло важнейшее событие – столкновение восставших казаков Фрола Разина, брата Степана Разина, с правительственными войсками, возглавляемыми воеводой Белгородского полка Григорием Григорьевичем Ромодановским. Эта выдающаяся страница истории Коротояка нас интересует, прежде всего, с точки зрения участия в событиях черкас, которые были размещены в этом городе в 1650-е годы [6, с. 14]. В 1670 году правительством была организована полная блокада Дона с севера – было запрещено любому судну спускаться вниз по Дону [14, с. 139]. И основной задачей Фрола Разина был прорыв экономической блокады, он должен был завладеть необходимыми для восставших хлебными запасами, которые были приготовлены для казаков и задержаны в связи с неустойчивой ситуацией в Воронеже и Коротояке. Основные события столкновения разинцев с правительственными войсками, их бой под Коротояком были уже рассмотрены в отдельном исследовании [4, с. 372-376], поэтому требуют уточнения только некоторые детали. Каких-либо отдельных данных об участии черкас Коротояка и Урыва в событиях на стороне разинцев нет. То есть нет никакой информации, которая могла бы указывать на переход черкас на сторону восставших или же участие в военных и диверсионных действиях на их стороне, что значительно отличается, например, от ситуации в Острогожске и Ольшанске. Можно сделать предположение, что коротоякские и урывские черкасы участвовали в столкновении либо в составе коротоякских сил, либо как часть войск воеводы Ромодановского.

Следуя хронологии, мы последовательно рассмотрели события восстания Степана Разина на территории Воронежского края 1670 года с точки зрения участия в них размещенного на этих территориях черкасского контингента. В начале мая 1671 года в Острогожске неожиданно появились острогожские полковые казаки – «Митька Васильев, Сидорка Остафьев с товарыщи 8 человек», которые участвовали в убийстве начальных людей Острогожска и походе на Ольшанск, а потом сбежали с разинцами на Дон. Как только их заметили в городе, сразу же всех посадили в тюрьму, а двоих «ис тех казаков пущих завотчиков и бунтовщиков» отправили к воеводе в Курск [18, № 63, с. 68-69]. В отношении этих казаков было проведено следствие, и это единственный пока встреченный нами в источниках случай, когда черкасы, участвуя в событиях восстания на территории Воронежского края, потом сбежали на Дон. Уместно отметить, что этот эпизод стал известен, прежде всего, благодаря их возвращению в Острогожск, что было замечено как населением, так и администрацией и способствовало началу судопроизводства. Представляется возможным, что черкасы-участники восстания, сбежавшие «на Дон», как и Васильев, Остафьев и их товарищи, но не вернувшиеся в Воронежский край, могли поселиться в других городах Российского государства – прежде всего на юге, на Дону.

Каковы же итоги участия черкас Воронежского края в восстании Степана Разина? Прежде всего – царской администрацией проведено расследование, казнены и наказаны основные участники, «завотчики» событий, но массовых наказаний не было. Вследствие перехода полковника Дзиньковского на сторону разинцев происходит смена полковой старшины, полк теперь возглавляет Герасим Карабут – преданный сторонник правительства. Среди рядовых полковых казаков-черкас наблюдается разделение – есть и те, кто присоединяется к восставшим, и те, кто участвует в борьбе с ними, в целом же едва ли можно говорить о массовом переходе черкас на сторону разинцев, и подтвердить это нам помогут цифры. В самом ярком проявлении восстания – в походе на Ольшанск – участвовал отряд в 400 человек, из них около 50 человек – это пришедший к Острогожску отряд Колчева, то есть примерная максимальная численность черкас-участников составляет 350 человек. Это количество можно сопоставить с общей численностью черкас (мужского контингента) в этот период, самые близкие имеющиеся данные – это 2215 человек в 1678 году [14, с. 206]. Таким образом, поддержка черкасами Воронежского края разинцев в количественном отношении была не слишком велика.

Как уже было отмечено исследователями, особенно интересен тот факт, что благоприятное отношение к острогожским черкасам со стороны правительства не изменилось даже после их участия в восстании [5, с. 73]. В сентябре 1670 года, до того как в Москве стало известно о событиях восстания в Воронежском крае, Острогожский полк получил жалованную грамоту, главным содержанием которой было право полковых черкас на винокурение и продажу вина. В 1672 году полк получил новую грамоту, в которой подтверждались все прежние права и привилегии, а также даровались новые земли.

При этом мы не можем не отметить то, что царская администрация с большим вниманием следила за тем, что происходило в Острогожске после событий сентября 1670 года. Например, в апреле 1671 года воевода Белгородского полка Григорий Ромодановский по распоряжению правительства писал новому полковнику Карабуту, «чтоб он острогожским начальным людем и черкасом учинил заказ под жестоким страхом, чтоб они для своих промыслов и ни для каких дел из Острогожского к донским верхним городком сами не ездили и никого не посылали» [18, № 51, с. 58], и от черкас требовалось неукоснительное выполнение приказов.

Список источников и литературы