Что было в русской избе вещи

Из истории вещей: Садник, рогач, рубель и другие «вымершие» предметы славянского быта

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Вещевой сундук

На протяжении многих лет люди хранили свои ценные вещи, одежду, деньги и прочие мелочи в сундуках. Есть версия, что они были придуманы еще в каменном веке. Достоверно известно, что их использовали древние египтяне, римляне и греки. Благодаря армиям завоевателей и кочующим племенам, сундуки распространились по всему евразийскому материку и постепенно дошли до Руси.

Сундуки украшали росписью, тканью, резьбой или узорами. Они могли служить не только тайником, но кроватью, скамьей или стулом. Семья, имевшая несколько сундуков, считалась зажиточной.

Садник

Рогач, кочерга, чапельник (сковородник)

С появлением печи эти предметы стали незаменимыми в домашнем хозяйстве. Обычно они хранились в подпечном пространстве и всегда были под рукой у хозяйки. Стандартным набором печной оснастки считались несколько видов ухватов (большой, средний и маленький), чапельник и две кочерги. Чтобы не путаться в предметах, на их рукоятках вырезали опознавательные знаки. Зачастую такая утварь делалась под заказ у деревенского кузнеца, но находились умельцы, которые без труда могли сделать кочергу в домашних условиях.

Серп и жернова

Во все времена хлеб считался главным изделием русской кухни. Муку для его приготовления извлекали из собранных зерновых культур, которые ежегодно высаживались и вручную собирались. Помогал им в этом серп — приспособление, имеющее вид дуги с заточенным лезвием на деревянной ручке.

По мере необходимости собранный урожай крестьяне перемалывали в муку. Этому процессу способствовали ручные жернова. Впервые, подобное орудие было обнаружено во второй половине 1-го века до н.э. Ручной жернов имел вид двух кругов, стороны которых плотно прилегали друг к другу. Верхний слой имел специальное отверстие (в него засыпали зерно) и ручку, с помощью которой вращалась верхнюю часть жернова. Изготавливалась такая утварь из камня, гранита, дерева или песчаника.

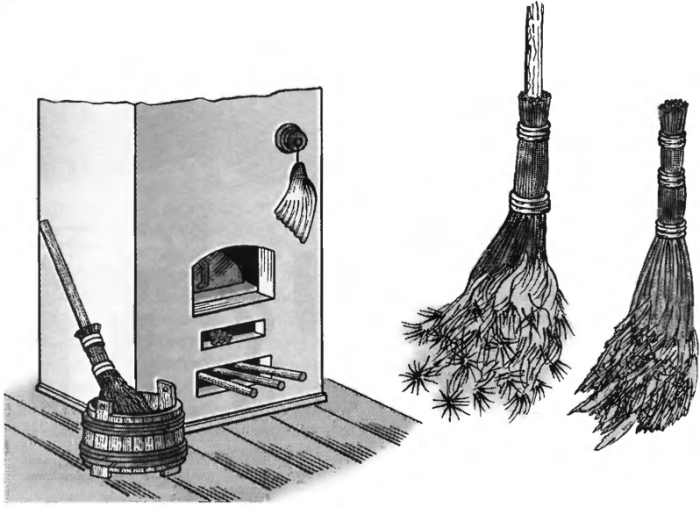

Помело

Помело имело вид черенка, на конце которого закрепляли сосновые, можжевеловые ветки, тряпье, мочало или хворост. Название атрибута чистоты произошло от слова мести, и применялось оно исключительно для чистки золы в печи или уборки возле нее. Для соблюдения порядка во всей избе использовалась метла. С ними было связано немало пословиц и поговорок, которые до сих пор у многих на устах.

Коромысло

Как и хлеб, важным ресурсом всегда была вода. Чтобы приготовить обед, напоить скот или постирать, ее необходимо было принести. Верным помощником в этом было коромысло. Оно имело вид изогнутой палки, к концам которой крепились специальные крюки: на них цеплялись ведра. Делали коромысло из древесины липы, ивы или осины. Первые памятки об этом приспособлении датируются 16 веком, однако археологами Великого Новгорода было найдено множество коромысел, изготовленных в 11-14 столетиях.

Корыто и рубель

В древние времена белье вручную стирали в специальных сосудах. Для этой цели служило корыто. Кроме того, оно применялось для кормления скота, в качестве кормушки, замеса теста, готовки солений. Свое название предмет получил от слова «кора», потому как изначально именно из нее делались первые корыта. Впоследствии его стали мастерить из половинок колоды, выдалбливая в бревнах углубления.

По завершению стирки и сушки белье гладили при помощи рубеля. Он имел вид прямоугольной доски с зазубринами с одной стороны. Вещи аккуратно наматывали на скалку, сверху клали рубель и катали. Таким образом, льняная ткань размягчалась и разравнивалась. Гладкую сторону расписывали и украшали резьбой.

Чугунный утюг

На смену рубелю в России появился чугунный утюг. Обозначено это событие 16 веком. Стоит отметить, что был он далеко не у всех, поскольку стоил очень дорого. К тому же чугун был тяжелым, и гладить им было сложнее, чем старым способом. Существовало несколько видов утюгов, в зависимости от способа нагрева: в одни засыпались горящие угли, а другие накалялись на печи. Весил такой агрегат от 5 до 12 килограмм. Позже угли заменили чугунными болванками.

Прялка

Важной составляющей русского быта была прялка. В древней Руси ее так же называли «пряслице», от слова «прясть». Популярными были прялки-донца, имеющие вид плоской доски, на которую садилась пряха, с вертикальной шейкой и лопатью. Верхняя часть прялки обильно украшалась резьбой или росписью. В начале 14 века в Европе появились первые самопрялки. Они имели вид колеса, расположенного перпендикулярно полу и цилиндра с веретеном. Женщины, одной рукой подавали к веретену нити, а другой прокручивали колесо. Такой способ скручивания волокон был проще и быстрее, что значительно облегчало работу.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

История предметов домашнего быта славян

Вести хозяйство на Руси было непросто. Не имея доступа к современным благам человечества, древние мастера изобретали предметы повседневного быта, которые помогали человеку справляться со множеством дел. О многих таких изобретениях сегодня уже забыли, потому что технологии, бытовая техника и смена уклада жизни полностью вытеснили их. Но не смотря на это, по оригинальности инженерных решений древние предметы ничуть не уступают современным.

Вещевой сундук

На протяжении многих лет люди хранили свои ценные вещи, одежду, деньги и прочие мелочи в сундуках. Есть версия, что они были придуманы еще в каменном веке. Достоверно известно, что их использовали древние египтяне, римляне и греки. Благодаря армиям завоевателей и кочующим племенам, сундуки распространились по всему евразийскому материку и постепенно дошли до Руси.

Сундуки украшали росписью, тканью, резьбой или узорами. Они могли служить не только тайником, но кроватью, скамьей или стулом. Семья, имевшая несколько сундуков, считалась зажиточной.

Садник

Рогач, кочерга, чапельник (сковородник)

С появлением печи эти предметы стали незаменимыми в домашнем хозяйстве. Обычно они хранились в подпечном пространстве и всегда были под рукой у хозяйки. Стандартным набором печной оснастки считались несколько видов ухватов (большой, средний и маленький), чапельник и две кочерги. Чтобы не путаться в предметах, на их рукоятках вырезали опознавательные знаки. Зачастую такая утварь делалась под заказ у деревенского кузнеца, но находились умельцы, которые без труда могли сделать кочергу в домашних условиях.

Серп и жернова

Во все времена хлеб считался главным изделием русской кухни. Муку для его приготовления извлекали из собранных зерновых культур, которые ежегодно высаживались и вручную собирались. Помогал им в этом серп — приспособление, имеющее вид дуги с заточенным лезвием на деревянной ручке.

По мере необходимости собранный урожай крестьяне перемалывали в муку. Этому процессу способствовали ручные жернова. Впервые, подобное орудие было обнаружено во второй половине 1-го века до н.э. Ручной жернов имел вид двух кругов, стороны которых плотно прилегали друг к другу. Верхний слой имел специальное отверстие (в него засыпали зерно) и ручку, с помощью которой вращалась верхнюю часть жернова. Изготавливалась такая утварь из камня, гранита, дерева или песчаника.

Помело

Помело имело вид черенка, на конце которого закрепляли сосновые, можжевеловые ветки, тряпье, мочало или хворост. Название атрибута чистоты произошло от слова мести, и применялось оно исключительно для чистки золы в печи или уборки возле нее. Для соблюдения порядка во всей избе использовалась метла. С ними было связано немало пословиц и поговорок, которые до сих пор у многих на устах.

Коромысло

Как и хлеб, важным ресурсом всегда была вода. Чтобы приготовить обед, напоить скот или постирать, ее необходимо было принести. Верным помощником в этом было коромысло. Оно имело вид изогнутой палки, к концам которой крепились специальные крюки: на них цеплялись ведра. Делали коромысло из древесины липы, ивы или осины. Первые памятки об этом приспособлении датируются 16 веком, однако археологами Великого Новгорода было найдено множество коромысел, изготовленных в 11-14 столетиях.

Корыто и рубель

В древние времена белье вручную стирали в специальных сосудах. Для этой цели служило корыто. Кроме того, оно применялось для кормления скота, в качестве кормушки, замеса теста, готовки солений. Свое название предмет получил от слова «кора», потому как изначально именно из нее делались первые корыта. Впоследствии его стали мастерить из половинок колоды, выдалбливая в бревнах углубления.

По завершению стирки и сушки белье гладили при помощи рубеля. Он имел вид прямоугольной доски с зазубринами с одной стороны. Вещи аккуратно наматывали на скалку, сверху клали рубель и катали. Таким образом, льняная ткань размягчалась и разравнивалась. Гладкую сторону расписывали и украшали резьбой.

Чугунный утюг

На смену рубелю в России появился чугунный утюг. Обозначено это событие 16 веком. Стоит отметить, что был он далеко не у всех, поскольку стоил очень дорого. К тому же чугун был тяжелым, и гладить им было сложнее, чем старым способом. Существовало несколько видов утюгов, в зависимости от способа нагрева: в одни засыпались горящие угли, а другие накалялись на печи. Весил такой агрегат от 5 до 12 килограмм. Позже угли заменили чугунными болванками.

Прялка

Важной составляющей русского быта была прялка. В древней Руси ее так же называли «пряслице», от слова «прясть». Популярными были прялки-донца, имеющие вид плоской доски, на которую садилась пряха, с вертикальной шейкой и лопатью. Верхняя часть прялки обильно украшалась резьбой или росписью. В начале 14 века в Европе появились первые самопрялки. Они имели вид колеса, расположенного перпендикулярно полу и цилиндра с веретеном. Женщины, одной рукой подавали к веретену нити, а другой прокручивали колесо. Такой способ скручивания волокон был проще и быстрее, что значительно облегчало работу.

Русская изба: внутреннее убранство

Русская изба всегда была ладной, добротной и самобытной. Архитектура её свидетельствует о верности многовековым традициям, их стойкости и уникальности. Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет. Не так много традиционных русских домов сохранилось по сей день, но всё же в некоторых регионах их можно встретить.

Изначально избы в России строили из дерева, частично заглубляя их фундамент под землю. Это обеспечивало большую надёжность и долговечность сооружения. Чаще всего в ней была всего одна комната, которую владельцы делили на несколько отдельных частей. Обязательной частью русской избы был печной угол, для отделения которого использовали занавеску. Кроме этого выделялись отдельные зоны для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

Крыльцо русской избы

Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался южный фасад дома. Благодаря такому ассиметричному размещению и уникальной архитектуре фасада весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещё более серьёзным и добротным.

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своё крыльцо навесом, а другие оставляли открытым.

Для разделения сеней и отапливаемой жилой зоны также делали высокий порог. Он делался для предотвращения проникновения холода в дом. Кроме этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

Русская печь

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. Топка всегда была с железными заслонами. Устройство русской печи – сердца любой избы – удивительно функциональное.

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогревала весь дом. Доказано, что приготовленная в печи еда самая полезная, поскольку в ней сохраняются все полезные витамины.

С древних времён с печкой связывали множество поверий. Наши предки верили, что именно на печи обитает домовой. Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

Печной угол

Его также называли «бабий угол», поскольку именно сделать находилась вся кухонная утварь. Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи. Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Лавки в избе

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с 19 века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. Подстава могла быть плоской или сужаться к середине, в её декоре часто присутствовали резные узоры и традиционные орнаменты.

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Мужской угол (Коник)

Он находился справа от входа. Здесь обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому мужской угол часто называют «коник». Под скамьёй мужчины хранили свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских работ. В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы.

На скамью в мужском углу присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на короткое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

Женский угол (Середа)

Это было важное в женской судьбе пространство, поскольку именно из-за печной занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от посторонних глаз, скрываясь за занавеской.

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

Красный угол

И по сей день известны некоторые традиции связанные со столом. Так, молодым людям не желательно сидеть на углу, чтобы в будущем создать семью. Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

Крупы, муку и другие продукты народ хранил в сенниках. Благодаря этому хозяйка всегда могла быстро приготовить еду из свежих продуктов. Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

Премудрости, тайны и секреты русской избы

Секреты русской избы и ее таинства, маленькие премудрости и традиции, основные правила в постройке русской избы, приметы, факты и история возникновения «избушки на курьих ножках» — обо всем очень кратко.

Общепризнанный факт, что наиболее экологичные и подходящие для проживания человека дома могут быть построены только из дерева. Дерево — самый древний строительный материал, подаренный нам самой совершенной лабораторией на Земле — Природой.

В помещениях деревянного строения влажность воздуха всегда оптимальна для жизнедеятельности человека. Уникальная структура древесного массива, состоящая из капилляров, впитывает лишнюю влагу из воздуха, а при излишней сухости отдает ее в помещение.

Срубы обладают природной энергетикой, создают в избе особый микроклимат, обеспечивают естественную вентиляцию. От деревянных стен веет домовитостью и покоем, они защищают летом от жары, а зимой от морозов. Дерево отлично удерживает тепло. Даже в трескучий мороз стены деревянного сруба теплые внутри.

Каждый, кто хоть раз побывал в настоящей русской избе, никогда не забудет её чарующий благостный дух: тонкие нотки древесной смолы, аромат свежеиспеченного хлеба из русской печи, пряность лечебных трав. Благодаря своим свойствам, дерево нейтрализует тяжелые запахи, озонируя воздух.

Прочность древесины зарекомендовала себя веками, ведь срубы, построенные нашими прапрадедами ещё в 16-17 веке, стоят до наших дней.

И неспроста, что интерес к деревянному строительству возникает снова и разрастается с невероятной быстротой, завоёвывая всё большую популярность.

Итак, маленькие премудрости, тайны и секреты русской избы!

Название русского дома «изба» происходит из древнерусского «истьба», что означает «дом, баня» или «истобка» из «Повести временных лет…». Древнерусское наименование деревянного жилища уходит корнями в праславянское «jьstъba» и считается заимствованным из германского «stubа». В древненемецком «stubа» означала «теплое помещение, баня».

При строительстве новой избы наши предки соблюдали правила, выработанные веками, ведь возведение нового дома — это знаменательное событие в жизни крестьянской семьи и все традиции соблюдались до мелочей. Одним из главных заветов предков был выбор места для будущей избы. Новая изба не должна строиться на месте, где когда-то было кладбище, дорога или баня. Но в то же время желательно было, чтоб место для нового дома уже было обжитым, где проходила жизнь людей в полном благополучии, светлым и на сухом месте.

Главным инструментом при постройке всех русских деревянных сооружений был топор. Отсюда говорят не построить, а срубить дом. Пилу стали применять в конце XVIII в., а в некоторых местах с середины XIX в.

Первоначально (до X века) изба представляла собой бревенчатое строение, частично (до трети) уходящее в землю. То есть выкапывалось углубление и над ним достраивалась в 3—4 ряда толстых бревен. Таким образом, сама изба представляла собой полуземлянку.

Двери изначально не было, её заменяло небольшое входное отверстие, примерно 0,9 метра на 1 метр, прикрываемое парой бревенчатых половинок, связанных вместе, и пологом.

Возведение дома сопровождалось рядом обычаев. Во время укладки первого венца сруба (закладного), под каждый угол подкладывали монетку или бумажную купюру, в другой кусочек шерсти от овцы или небольшой моток шерстяной пряжи, в третий подсыпали зерно, а под четвертый клали ладан. Таким образом, при самом начале возведения избы, наши предки делали такие обряды для будущего жилища, которые знаменовали его богатство, семейное тепло, сытую жизнь и святость в дальнейшей жизни.

В обстановке избы нет ни одного лишнего случайного предмета, каждая вещь имеет свое строго определенное назначение и освещенное традицией место, что является характерной чертой народного жилища.

Двери в избе делали как можно ниже, а окна располагали повыше. Так тепло меньше уходило из избы.

Русская изба была либо «четырехстенкой» (простая клеть), либо «пятистенкой» (клеть, перегороженная внутри стеной — «перерубом»). При строительстве избы к основному объему клети пристраивались подсобные помещения («крыльцо», «сени», «двор», «мост» между избой и двором и т. д.). В русских землях, не избалованных теплом, весь комплекс построек старались собрать вместе, прижать друг к другу.

Существовало три типа организации комплекса построек, составлявших двор. Единый большой двухэтажный дом на несколько родственных семей под одной крышей назывался «кошель». Если хозяйственные помещения пристраивались сбоку и весь дом приобретал вид буквы «Г», то его называли «глаголь». Если же хозяйственные пристройки подстраивались с торца основного сруба и весь комплекс вытягивался в линию, то говорили, что это «брус».

За крыльцом избы обычно следовали «сени» (сень — тень, затененное место). Их устраивали для того, чтобы дверь не открывалась прямо на улицу, и тепло в зимнее время не выходило из избы. Передняя часть здания вместе с крыльцом и сенями называлась в древности «всходом».

Если изба была двухэтажная, то второй этаж называли «поветью» в хозяйственных постройках и «горницей» в жилом помещении. Помещения же над вторым этажом, где обычно находилась девичья, назывались «теремом».

Дом редко строили каждый для себя. Обычно на строительство приглашался весь мир («обчество»). Лес заготовляли еще зимой, пока нет в деревьях сокодвижения, а строить начинали с ранней весны. После закладки первого венца сруба устраивалось первое угощение «помочанам» («окладное угощение»). Такие угощения — отголосок древних ритуальных пиров, которые проходили часто с жертвоприношениями.

После «окладного угощения» начинали устраивать сруб. В начале лета, после укладки потолочных матиц следовало новое ритуальное угощение помочанам. Затем приступали к устройству кровли. Дойдя до верха, уложив конек, устраивали новое, «коньковое» угощение. А уж по завершении строительства в самом начале осени — пир.

Демьянова уха. Художник Андрей Попов

В новое жилье первой должна войти кошка. На Севере Руси до сих пор сохраняется культ кошки. В большинстве северных домов в толстых дверях в сени сделано внизу отверстие для кошки.

В глубине избы располагался сложенный из камней очаг. Отверстия для выхода дыма не было, в целях экономии тепла дым сохранялся в помещении, а излишек выходил через входное отверстие. Курные избы, вероятно, внесли свой вклад в небольшую продолжительность жизни в старину (около 30 лет для мужчин): продукты горения дров являются веществами, вызывающими рак.

Полы в избах были земляные. Лишь с распространением на Руси пил и пилорам в городах и в домах помещиков стали появляться деревянные полы. Первоначально полы выкладывались из досок, изготовленных из колотых пополам бревен, либо из массивной толстой половой доски. Однако массово полы из досок стали распространяться лишь в XVIII веке, так как не было развито лесопильное производство. Лишь усилиями Петра I пилы и пилорамы стали получать распространение на Руси с издания петровского указа «О приучении дровосеков к распиловке дров» в 1748 году. Вплоть до ХХ века, полы в крестьянской избе были земляные, то есть выравненная земля просто утаптывалась. Иногда верхний слой мазали глиной, смешанной с навозом, что предотвращало образование трещин.

Бревна для русских изб готовили с ноября-декабря, подрубая стволы деревьев по кругу и давая им высохнуть на корню (стоймя) за зиму. Дорубали деревья и вывозили бревна еще по снегу до весенней распутицы. При рубке клети избы бревна укладывали северной более плотной стороной наружу, чтобы древесина меньше трескалась и лучше переносила воздействия атмосферы. По углам дома по постройке помещались монеты, шерсть и ладан для того чтобы обитатели его жили здоровыми в достатке и тепле.

До IX века окон в русских избах вообще не было.

До XX века окна в русских избах не открывались. Проветривали избу через дверь и дымник (деревянная вентиляционная труба на крыше). Ставни защищали избы от непогоды и лихих людей. Закрытое ставнями окно днем могло служить «зеркалом».

В старину ставни были одностворчатыми. Двойных рам в старину тоже не было. Зимой для тепла окна закрывались снаружи соломенными матами или просто заваливались копнами соломы.

Многочисленные узоры русской избы служили (и служат) не сколько украшению, сколько защите дома от злых сил. Символика сакральных изображений пришла с языческих времен: солнечные круги, громовые знаки (стрелы), знаки плодородия (поле с точками), конские головы, подковы, хляби небесные (разнообразные волнистые линии), плетения и узлы.

Изба устанавливалась прямо на грунт или на столбы. Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «черного» пола. К зиме дом обсыпали землей или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка или обваловка в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции.

«Красный» угол в русской избе устраивался в дальнем углу избы, с восточной стороны по диагонали от печи. Иконы помещались в божницу в «красный» или «святой» угол комнаты с таким расчётом, чтобы входящий в дом человек сразу их видел. Это считалось важным элементом защиты дома от «злых сил». Иконы должны были обязательно стоять, а не висеть, так как почитались «живыми».

Возникновение образа «Избушки на курьих ножках» исторически связывается с деревянными срубами, которые в древности на Руси ставились на пеньки с обрубленными корнями, чтоб предохранить дерево от гниения. В словаре В. И. Даля сказано, что «куръ» — это стропила на крестьянских избах. В болотистых местах избы строили именно на таких стропилах. В Москве одна из старинных деревянных церквей называлась «Никола на курьих ножках», поскольку из-за болотистости местности стояла на пеньках.

Изба на курьих ножках — на самом деле они КУРНЫЕ, от слова курная изба. Курными избами назывались избы, топившиеся «по-чёрному», то есть, не имевшие печной трубы. Использовалась печь без дымохода, называвшаяся «курной печью» или «чёрной». Дым выходил наружу через двери и во время топки висел под потолком толстым слоем, отчего верхние части бревен в избе покрывались копотью.

В древние времена существовал погребальный обряд, включающий в себя обкуривание ножек «избы» без окон и дверей, в которую помещали труп.

Избушка на курьих ножках в народной фантазии была смоделирована по образу славянского погоста-маленького домика мертвых. Домик ставился на опоры-столбы. В сказках они представлены как куриные ножки тоже не случайно. Курица-священное животное, непременный атрибут многих магических обрядов. В домик мертвых славяне складывали прах покойного. Сам гроб, домовина или погост-кладбище из таких домиков представлялись как окно, лаз в мир мертвых, средство прохода в подземное царство. Вот почему наш сказочный герой постоянно приходит к избушке на курьих ножках-чтобы попасть в иное измерение времени и реальность уже не живых людей, а волшебников. Другого пути туда нет.

Куриные ноги — всего лишь «ошибка перевода».

«Курьими (курными) ножками» славяне называли пеньки, на которые и ставилась изба, то есть домик Бабы-Яги изначально стоял всего лишь на закопчённых пеньках. С точки зрения сторонников славянского (классического) происхождения Бабы-Яги, немаловажным аспектом этого образа видится принадлежность её сразу к двум мирам — миру мёртвых и миру живых.

Курные избы просуществовали в российских деревнях вплоть до XIX века, встречались они даже и в начале XX века.

Лишь в XVIII веке и только в Санкт-Петербурге царь Пётр I запретил строить дома с отоплением по-чёрному. В других же населённых пунктах они продолжали строиться до XIX века.

Интересный материал по теме:

Наши предки строили ладные дома, в которых долгой зимой было тепло, а летом прохладно. При этом они не знали заумных слов «энергоэффективность», «пассивный дом», «теплосберегающая технология». Владимир Казарин рассказывает, почему русская изба, построенная со здравым смыслом и некоторыми секретами, была и во многом остаётся лучшим с точки зрения энергоэффективности домом.

Материалы по теме

А вот ещё:

Золото Колчака: исчезновение золотого запаса России

В 1918 г. белогвардейцы захватили большую часть Золотого запаса России. Судьбу этих денег выясняли почти столетие.

Каких только слухов не ходило о том золоте — то ли часть его украли союзники (Чехословацкий корпус), то ли белые перевели сотни миллионов на зарубежные счета и потом присвоили, то ли закопали в глухой сибирской тайге; а может, «золотой» поезд потерпел крушение на берегу Байкала, и слитки теперь ждут кладоискателей на дне величественного озера…

Все эти версии кажутся очень притягательными, но историки, тщательно изучившие документы российских и заграничных архивов, проследили историю «колчаковских денег» и пришли к гораздо менее романтичным выводам. Но обо всём по порядку.

Покупки белой армии

Российская империя обладала огромным золотым запасом. К перевороту 25 октября 1917 г. Государственный банк хранил золотых слитков и монет на 1101 млн рублей. Больше было только у США и Франции. Сохранить его в полном объёме большевики не сумели. В конце лета 1918 г. белогвардейцы под командованием полковника В.О. Каппеля при поддержке чехов (чешских пленных, взбунтовавшихся против советской власти) выбили красных из Казани, где захватили 496, 873 тонны золота — 651 532 117 рублей 86 копеек. Колоссальная сумма! Большевики успели эвакуировать только сотню ящиков (на 6 млн рублей), которые вскоре бесследно пропали.

Остальное золото белые доставили в Самару, а оттуда — в Омск. По некоторым данным, не вполне надёжным, ещё около 6 млн рублей по пути украли чехи. Но так или иначе, теперь золото оказалась в руках противников большевиков.

18 ноября 1918 г. к власти в Омске пришёл адмирал А.В. Колчак. Какое-то время он отказывался от идеи использовать Золотой запас для борьбы с большевизмом: Верховный правитель полагал, что не имеет на это права, что деньги принадлежат всему народу и распоряжаться ими должно всероссийское правительство после Гражданской войны. Но тратить золото всё же пришлось. Советская власть получила военные заводы и богатые военные склады царской России, белым же досталась периферия со слабой промышленностью. Вооружение и обмундирование можно было либо реквизировать у населения (что малоэффективно), либо добывать в бою, либо покупать заграницей.

» height=»701″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/223/223345f54b4947c1912b23ea814577fa.webp» title=»Адмирал Колчак. (rg.ru)» width=»600″ />

Адмирал Колчак. Источник: rg.ru

» height=»418″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/86a/86ae3702fafec3dc90f94197e2f8aeb8.webp» title=»Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г. (lifeboss.ru)» width=»600″ />

Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г. Источник: lifeboss.ru

И правительство Колчака начало продавать золото и закупать на валюту винтовки (в 1919 г. только США купили более 450 тыс. и 50 тыс. у Японии), пулемёты, обмундирование, рельсы, паровозы, подъёмные краны, кожу для изготовления обуви и т. д. К несчастью для белых, толком воспользоваться деньгами они так и не успели — когда наладились объёмные поставки, дела на фронте уже шли плохо. Значительное количество уже оплаченных военных грузов осталось на складах США, когда Колчак потерпел крах.

Отчасти ответственность за это лежит на самом Колчаке (который затянул с решением тратить Золотой запас), отчасти — на обстоятельствах; зарубежные банки далеко не сразу решились покупать русское золото у непризнанного белого правительства.

За 1918 — 1919 гг. Колчак продал союзникам золота на 190 899 652 руб. 50 коп. «Золотые поезда» шли во Владивосток, откуда слитки и монеты через океан доставлялись в Китай, Японию, США и Европу. Из этой суммы около 60 млн золотых рублей потратить правительство Колчака не успело, и они осели в различных банках за границей; к тому, что с ними стало, мы ещё вернёмся. Гораздо интереснее, что случилось с остальным золотом.

Путешествие «золотого эшелона»

Осенью 1919 г. стало ясно, что армии Колчака придётся оставить Омск — красные перешли в наступление, белые испытывали проблемы со снабжением и дисциплиной в войсках и в тылу. 10 ноября правительство выехало в Иркутск, куда прибыло 18 ноября. 12 ноября в Иркутск отправился Колчак, с ним следовали его штаб и конвой (600 человек), а также «золотой эшелон» — поезд с Золотым запасом. Уже накануне эвакуации золота союзники ясно дали понять, что неравнодушны к русским богатствами — чехи предлагали везти золото во Владивосток под их охраной. Колчак отказал в грубой форме и прямо заявил, что не доверяет им и лучше просто отдаст золото большевикам, лишь бы оно осталось в России.

Это путешествие по Транссибу стало самым трагическим эпизодом биографии Колчака. Ехали поезда очень медленно; белых задерживали чехи, которые контролировали железную дорогу и торопились прежде всего эвакуировать во Владивосток свои поезда с солдатами и награбленным добром — а там и покинуть страну. Чтобы поскорее добраться до Иркутска, после 6 дней простоя в Красноярске Колчак сократил свой состав до 3 поездов и разделился с армией — войска под командованием В. О. Каппеля должны были добираться до Иркутска после Верховного правителя.

Однако это не помогло адмиралу добраться до цели быстрее. Вокруг Транссиба действовали повстанцы — эсеры и большевики, которые требовали выдачи Колчака и остановки «золотого эшелона». 24 декабря начался мятеж под Иркутском, который вскоре перекинулся и на город. В этих обстоятельствах 25 декабря союзники остановили поезд Колчака в Нижнеудинске, где взяли его вместе с золотом под охрану, пока не прояснится положение.

» height=»301″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/cdf/cdfe9c0754aee28561baf855f4bea3e0.webp» width=»600″ />

Омск, филиал Государственного банка, начало ХХ в. Источник: vfl.ru

» height=»386″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/441/44114300fd0158f273a77334f6b8dc6f.webp» title=»Чешские войска. (zen.yandex.ru)» width=»600″ />

Чешские войска. Источник: zen.yandex.ru

Через 10 дней ситуация стала отчаянной. 5 января 1920 г. власть в Иркутске взял эсеровский «Политцентр». Правительство Колчака арестовали. Адмирал предложил остаться с ним только тем, кто желает этого (чтобы можно было твёрдо полагаться на оставшихся), в результате из 600 человек его конвоя 540 солдат разошлись — кто подался к эсерам, кто решил пробираться домой или заграницу. Теперь Колчаку ничего не оставалось, кроме как пересесть в вагон чешского поезда и ехать дальше под флагами союзников (Великобритании, США, Франции, Японии и Чехословакии), иначе его поезд повстанцы остановили бы на ближайшей же станции. Под защитой чехов следовал в Иркутск и поезд с золотом.

15 января они прибыли в Иркутск, где командующий войсками союзников генерал М. Жанен предал Колчака и выдал его эсерам. Жизнь адмирала и русское золото стали предметом торга — как и предчувствовал адмирал, когда говорил: «Продадут меня эти союзнички». Интервенты обменяли его на возможность проехать во Владивосток; в противном случае повстанцы грозили перестать снабжать их углём для паровозов. Около 23 часов 55 минут Колчака арестовали.

А пока «золотой эшелон» по соглашению «Политцентра» и союзников оставался в Иркутске под охраной 2-й пулемётной роты 10-го полка Чехословацкого корпуса, смешанного по составу: русские (колчаковцы), чехи, румыны, сербы и японцы. Вскоре «Политцентр» сдал власть большевистскому военно-революционному комитету, власть в Иркутске перешла к красным. 7 февраля 1920 г. Колчака расстреляли (белые войска спешили ему на помощь, но были остановлены на подступах к Иркутску). В тот же день председатель Реввоенсовета 5-й армии и Сибревкома И. Н. Смирнов заключил с чехами соглашение: чехов и дальше пропускают на восток и дают им уголь, но золото остаётся в Иркутске.

» height=»446″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/03e/03e8f7f52c646bb1a51c57ffab8722c9.webp» title=»М. Жанен, «генерал без чести». (ru.wikipedia.org)» width=»600″ />

М. Жанен, «генерал без чести». Источник: ru.wikipedia.org

» height=»834″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/b4b/b4bd7a32aecfbce39e088545be0edd7e.webp» title=»А.В. Колчак, фото после ареста. (rg.ru)» width=»600″ />

А. В. Колчак, фото после ареста. Источник: rg.ru

Пока последний состав с чехами не ушёл на Владивосток, золото вместе охраняли красные (частью — перебежчики белых) и чехи. Большевики приняли меры предосторожности, небезосновательно полагая, что интервенты хотят украсть и вывезти Золотой запас. Чтобы этого не случилось, поезд поставили в тупик, опутали проволокой и сигнализацией. Позади путей поставили паровоз под парами — в случае необходимости он двинулся бы навстречу поезду и не дал ему уйти из тупика. Солдаты получили приказ пустить эшелон под откос, если тот поедет. Наконец, стрелку на пути к тупику разобрали, вынули подшипники из колёс вагонов и дали чехам понять, что за золото готовы биться насмерть.

Бывший помощник командующего повстанческой Восточно-Сибирской Советской Армией А. Г. Нестеров вспоминал: «Наша артиллерия по тревоге немедленно открыла бы массированный беглый огонь по станционным путям и, особенно по восточному выходному пути; были бы взорваны не охраняемые чехами мелкие мосты и водопроводные трубы. Мы начали бы бой, а это было весьма нежелательно для белочехов. Они рвались домой».

Когда последние чешские эшелоны покинули Иркутск, золотом полностью завладели красные. Затем его доставили в Казань, а оттуда — в Москву. В Иркутске большевики приняли золота на 409 626 103 руб. Очень скоро, в 1920—1921 гг., Советская Россия потратила большую его часть на закупки различных товаров и поддержку коммунистических движений и заграницей; около 8 млн досталось и кемалевский Турции, которая первой признала РСФСР.

Украденное золото

Ясно, что полученные большевиками 409,6 млн рублей — далеко не всё, что оставалось у Колчака после продажи золота на 190,8 млн рублей. Остальное было украдено. Самое крупное хищение совершил атаман Г. М. Семёнов, который формально подчинялся Колчаку, но и прежде похищал его грузы, так как контролировал часть Транссибирской магистрали. Во время эвакуации части золота во Владивосток он перехватил в Чите один поезд со слитками и монетами на 43 млн 577 тыс. 744 рубля 06 копеек. Большую часть этих денег Семёнов потратил на содержание своей армии и правительства, ещё часть перевёл в японские банки; как минимум 22 ящика на 1,2 млн рублей японцы ему так и не вернули.

Под присмотром людей Колчака золота украли гораздо меньше. 2 декабря 1919 г. в Иркутске похитили ящик с серебряными монетами часовые — Э. Грузит и унтер-офицер Красовский; они сумели уйти с ящиком весом в 2,5 пуда. Ещё один мешок с золотом украли в Омске (примерно на 60 тыс. рублей). Наконец, в период с 4 по 12 января (скорее всего, ночью на 12 января) между станциями Зима и Тыреть пропали 13 ящиков с золотом на 780 тыс. рублей.

На часах в ту ночь стояли русские, но, возможно, золото украли и раньше, а искусно вскрытая пломба на дверях вагона не позволила вовремя обнаружить кражу. Понятно, что вынести 13 ящиков без сговора часовых было невозможно, но преступников установить так и не удалось. Историк О. В. Будницкий, основательно исследовавший «колчаковское» золото, приходит к неутешительному выводу: «Похоже, что тайна этого преступления уже никогда не будет раскрыта».

» height=»463″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/d96/d9684dff75cfc12398a9dd1948278100.webp» title=»Отступление белых в Сибири. (artpoisk.info)» width=»600″ />

Отступление белых в Сибири. Источник: artpoisk.info

» height=»450″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/94c/94c4bca2ba3bd4a68ced4b915e3eab01.webp» width=»600″ />

Союзники на улицах Владивостока. Источник: periskop.su

Таким образом, самая крупная пропажа казанской части Золотого запаса России произошла ещё в 1918 г., когда красные эвакуировали 100 ящиков золота, и ящики испарились; в 1920-е их пытались найти, но безуспешно. Судьба остальных денег, не считая относительно мелкие кражи зимой 1919/20 гг., известна, нет никаких оснований полагать, что сколько-нибудь значительные суммы сумели вывезти чехи или затопили на дне Байкала белые (хотя публикации с подобными версиями до сих пор появляются на просторах интернета).

Осталось только вкратце рассказать о деньгах, оставшихся на счетах колчаковских финансовых агентов за рубежом. После краха Колчака заботу об этих 60 млн взяли на себя российские дипломаты в изгнании, когда-то представлявшие царскую Россию или Временное правительство. Меньше долю денег западные банки продержали нетронутой до 1980−90-х гг., пока по соглашению с СССР и Российской Федерацией эти деньги не получили иностранные компании и потомки частных инвесторов, потерявших свои вклады и имущество в России из-за революции 1917 г. и последовавшей национализации; это несколько компенсировало их инвестиции в экономику Российской империи и позволило закрыть вопрос о царских долгах.

А основной частью «колчаковских» денег распоряжался российской Совет послов и финансовых агентов заграницей. Русское золото досталось русским людям. Десятки миллионов золотых рублей расходовались до второй половины 1950-х гг. на нужды эмиграции — расселение армии генерала П. Н. Врангеля на Балканах, поддержка Земгора и русского Красного Креста, помощь инвалидам, ветеранам, вдовам и детям.