Что было в средневековом городе

Устройство средневекового города

К 14 веку в Европе появилось несколько крупных городов с населением около 100 тысяч человек. Такими городами были Милан, Венеция, Париж. А в Лондоне, Гамбурге, Тулузе Генте, Брюгге проживало всего около 20 тысяч человек.

Как выглядел средневековый город?

Средневековые города отличались узкими улицами. Ширина улиц была равна длине рыцарского копья. Рыцарь ехал по улицам, держа перед собой копье. Если копье цепляло одно из зданий, это здание непременно сносили, а хозяин строения должен был выплатить огромный денежный штраф.

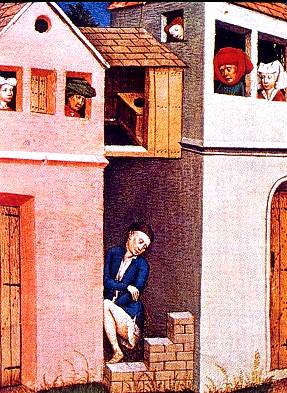

Здания строили таким образом, что верхние их этажи выступал на нижними. Расстояние между верхними этажами было настолько мало, что можно было перешагнуть с крыши одного здания на крышу другого. На нижних этажах находились обычно торговые лавки и магазины.

В Средневековом городе не было уличного освещения и канализации. Мусор и отходы выбрасывали в ямы, которые были на некоторых улицах. Загрязненность городов была причиной постоянного неприятного запаха гниющего мусора. Городское население часто болело опасными инфекционными заболеваниями.

Средневековый город был обнесен крепостной стеной и земляным валом, который был укреплен к тому же частоколом. Но не следует думать, что городская стена защищала исключительно городские здания и постройки. В пределах стены могли находиться виноградники и даже целые поля, на которых горожане выращивали урожай.

Многие богатые жители городов имели в собственности земельные наделы с живущими на них крестьянами. Крестьяне платили таким горожанам дань. Горожане также покупали продукты у крестьян, но давали при этом чрезвычайно низкую цену.

Со временем многие города вышли из-под власти сеньоров и перешли на самоуправление, т.е. стали коммунами. Судьбу города решал городской совет. Горожане выбирали членов городского совета, мэра, бургомистра. В городе действовал суд. На совете назначали налоги и распределяли денежные средства. Некоторые города имели воинское ополчение, которое набирали из крестьян. Если город принадлежал сеньору, но при этом имел городской совет, горожане ежегодно платили сеньору дань. Денежные средства горожане хранили в городской казне, которой управлял казначей. В городах была полиция. Полицейские имели полномочия войти в жилище любого горожанина и произвести там обыск, но непременно в присутствии бургомистра.

Средневековый город: эпизоды из жизни

Европейские города эпохи Средневековья, их уклад жизни, архитектура сильно отличались от привычных нам хозяйственных, торговых и промышленных центров.

Города Средневековья: от кочевого образа жизни — к осёдлому

Деревни, феодальные замки, монастыри и небольшие поселения вокруг них — вот, чем пестрила Западная Европа с 5-го по 10-й век. Но затем ситуация в корне изменилась: стремительно начали расти города. Разумеется, они существовали и ранее, будучи наследниками ещё Римской империи. Венеция, например, или Марсель. И всё же бурным расцветом городов ознаменовался именно 11-й век. Что послужило причиной?

Для начала определимся с вероятными местами формирования городских поселений. Куда могли следовать люди? Например, в монастырь — место, где накормят, обогреют, подадут милостыню. Беглые ремесленники, дабы найти применение своим умениям, прокладывали путь к замкам сеньоров или образовывали небольшие поселения на перекрёстках дорог. Иноземные купцы в поисках районов для реализации своих диковинных товаров держали путь в порты, откуда по «голубым» дорогам (рекам) двигались дальше.

Особенно часто местом сооружения средневекового города была территория вокруг замка феодала. Последний ручался обеспечивать своим «постояльцам» надёжную защиту в обмен на регулярные подати.

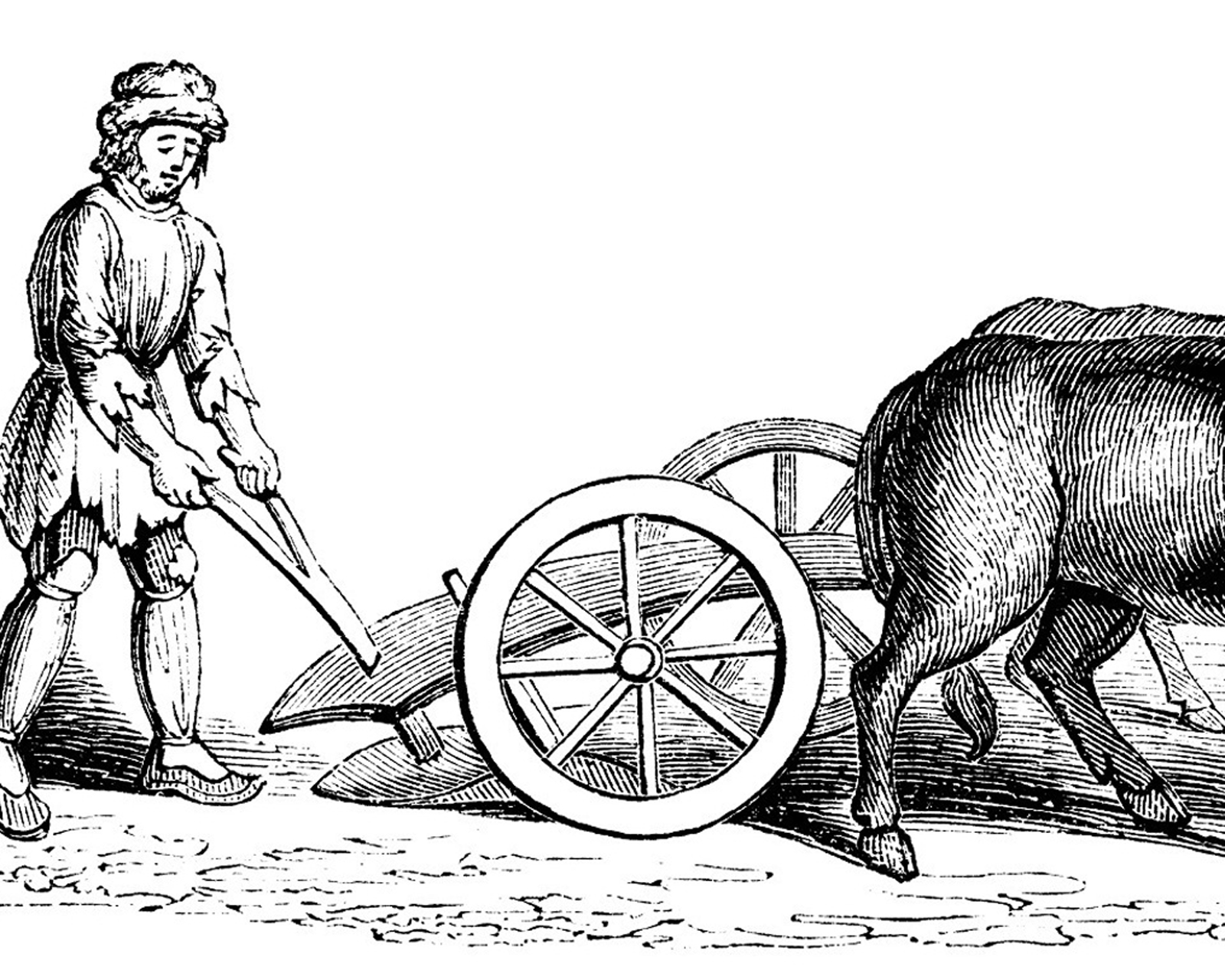

Колёсный плуг. Источник: fromoldbooks.org

В то время крестьянин был способен дать пропитание не только сеньору-землевладельцу и своей семье, но и ряду ремесленников. Связано это в том числе со своего рода новациями: использование хомута и колёсного плуга, подковка лошадей, система трёхполья.

Чтобы крестьяне решились оставить свои деревни, требовалась некая «выталкивающая» сила. Ею стало малоземелье. Именно оно явилось причиной ухода крестьян с обжитых территорий и поиска ими новых занятий — ремёсел. Так постепенно зародились новые поселения, возникли города.

Чтобы, как уже говорилось выше, обеспечить хлебом себя, феодала и ремесленников, трудяге-крестьянину необходима была спокойная работа. То есть никто не должен был мешать его труду, нападать на него или прогонять с земли. Ещё одной причиной роста городов стало образование слоя военнослужащих, которые могли бы отбить атаки непрошеных гостей.

Безусловно, появлению городов способствовал и расцвет торговли. Города превращались в хозяйственные, торговые и промышленные центры. С одной стороны, они влияли на «политику» округи, с другой — находились в зависимости от феодалов или монастырей. И благополучие городов во многом определялось умением их жителей найти баланс между этими составляющими.

Коммунальное движение: город против сеньора

С историей средневекового города переплетена история его противостояния диктату сеньора-землевладельца. Обычно ремесленники-горожане попросту покупали у феодала свои права. Но порой сеньоры с большой неохотой расставались с привилегиями, которыми они были наделены. И тогда вспыхивала борьба. Крепкие города, как правило, освобождались от гнёта феодалов или монастырей. В северной Италии и во Франции получившие свободу города стали именоваться коммунами.

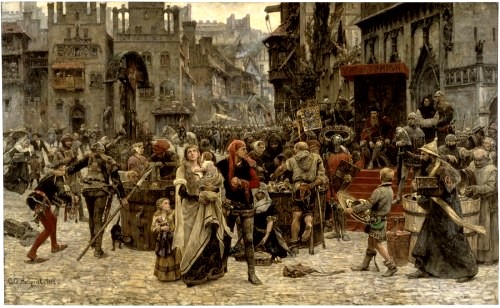

Питер Брейгель Младший. Фламандская ярмарка. Источник: Королевская коллекция Соединённого королевства, Лондон

Однако право самоуправления имели не все городские поселения. В некоторых из них местные жители, будучи свободными, смирялись с тем обстоятельством, что землевладелец в городе — синоним власти.

В то время существовала пословица: «Городской воздух делает свободным». И действительно, одного года и одного дня пребывания в городе хватало беглому крестьянину, чтобы обрести долгожданную свободу.

Жизнь средневекового города: ремесло, торговля, финансы

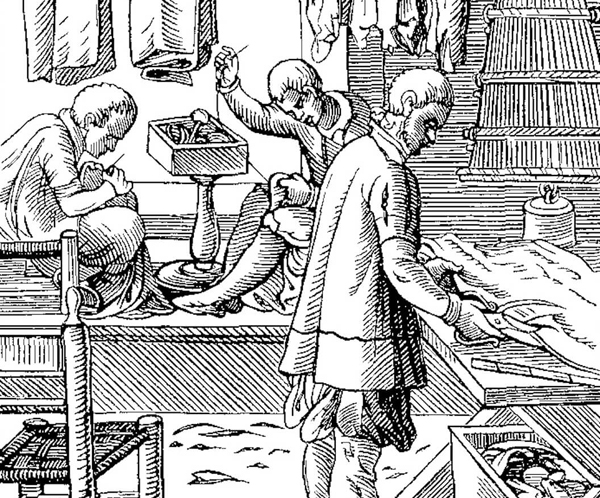

Основными занятиями в средневековом городе были ремесло и торговля. Ремесленники-горожане обычно проживали при своих мастерских, в них же занимались и производством изделий. Заведовал всем мастер. Чтобы стать таковым, необходимо было, во-первых, создать «шедевр» — продукт, доказывающий профессионализм ремесленника в своём деле. Во-вторых, закатить весьма затратное застолье для остальных мастеров. Осилить эти два фактора — «шедевр» и гулянку — могли не все. Поэтому из класса подмастерьев ремесленники редко переходили в класс мастеров. Хотя, если подмастерье был сыном мастера или брал в жёны его дочку, шанс у него однозначно был.

Ещё на ступень ниже подмастерьев стояли ученики. За определённое денежное вознаграждение их отдавали мастеру «учить, чему сам горазд». Однако тот не торопился делиться тонкостями своего дела, поручая выполнять самую чёрную работу.

Мастера одного рода занятий называли себя «братьями» и обычно проживали на одной улице. Они, объединённые в цеха, не столько пировали (от немецкого zeche — «попойка»), сколько самым тщательным образом наблюдали друг за другом, диктовали дисциплину и обеспечивали контроль за качеством товара. Цеховая солидарность, позволявшая соблюдать определённые стандарты поначалу имела положительное влияние. Но к концу Средних веков именно наличие цехов тормозило развитие промышленного производства.

Средневековые купцы также объединялись — они организовывали гильдии. В 14-м веке северогерманское купечество объединилось в торгово-политический союз, вошедший в историю под названием Ганза. Иностранные ганзейские конторы размещались в крупнейших городах: в Брюгге, Бергене, Великом Новгороде и Лондоне.

Небывалый рост товарного производства постепенно превратил средневековые города не только в центры торговли с соседними деревнями и феодальными замками, но и с другими городами и даже государствами. В частности, по Средиземному морю венецианские и генуэзские купцы вели торговлю с Сирией и Египтом, а по Чёрному морю — с Крымом и Кавказом.

Квентин Массейс. Меняла с женой, 1514 г. Источник: Лувр

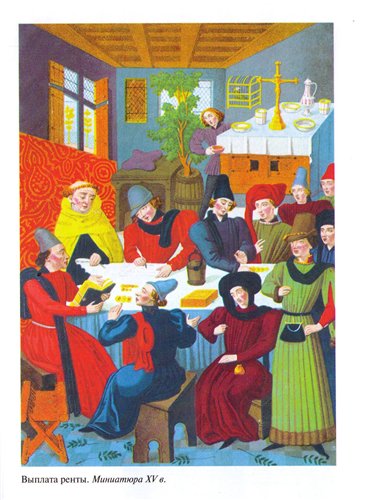

Расцвет торговых связей стал причиной появления банков. И если вначале banco (итал.) были скамьями с восседавшими на них менялами и ростовщиками, то со временем, а точнее в 14−15 вв., они превратились в организации, ссуживавшие деньги даже королям.

Жизнь средневекового города

Гуляя сегодня по старинным кварталам европейских городов, сложно представить ритм и обычаи эпохи Средневековья. Каков же был облик городов Западной Европы?

Существовало два типа городов. Первые были наследниками Римской империи, их история уходила в глубокую древность. К ним относятся Венеция, Генуя, Неаполь, Марсель, Монпелье, Париж, Кёльн, Лондон. После падения античной цивилизации жизнь в них начинает потихоньку замирать, но при этом они остаются административными и духовными центрами, а активные торговые связи некоторых городов с Восточной Римской империей и странами Востока способствуют их развитию. Ко второму типу городов относятся зародившиеся уже в Средние века поселения: Брюгге, Прага, Амстердам.

Постепенный переход от раннего феодализма к развитому способствовал оживлению городов. Они становились ремесленными центрами, опорой производства, торговли, культуры и религиозной жизни. Благодаря повышению производительности сельского хозяйства земледельцы могли формировать запасы и выходить с ними на рынок, то есть в города. Постепенно сельские жители пополняли городское население. Кроме того, многие крестьяне бежали в города, чтобы укрыться от сеньора и избавиться от его зависимости.

Европейский город располагался на территории феодала, который обладал полнотой власти над ним. Землевладельцу подчинялись и жители, несшие повинности. Феодал был заинтересован в любых способах получения дополнительного дохода с подвластных земель. Одним из таких ресурсов стал город, поэтому феодал способствовал развитию ремесла, промыслов и торговли. В тех случаях, когда он оказывал излишнее давление, жители впоследствии устраивали бунты. Например, в XI-XII веках города Северной Италии одержали победу и были объявлены городами-государствами.

Улицы были иногда настолько узкими, что туда не мог проникнуть солнечный свет. Отсутствие обустроенных дорог становилось катастрофой в межсезонье. В дождливый день даже служба в церкви могла быть отменена из-за распутицы. Городской службы по уборке мусора не было, что неизменно вело к распространению эпидемий.

Ремесленники, объединенные в цеха, как правило, проживали на одной улице. Чтобы привлечь клиентов, они украшали пространство перед своим домом, выставляли на улицу или ставили на окна произведения труда. Сегодня мы бы назвали это рекламой и дизайном городской среды.

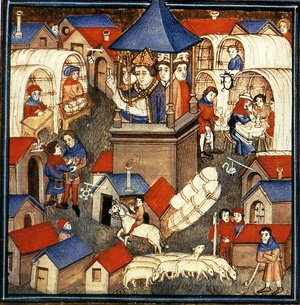

На центральной площади была сосредоточена жизнь всего города. Здесь находились главные здания, рынок, где встречались представители всех социальных групп.

Рост городов отчасти сдерживали их главные защитники — крепостные стены. Дома росли вверх, население жило скученно, что усложняло общую ситуацию. Отсутствие нумерации домов восполнялось размещением на входной двери щита с изображением, часто символизирующим род деятельности хозяина дома.

Средневековый город канул в Лету, но благодаря ему был заложен фундамент современных структур местного самоуправления и сформировано мировоззрение нового типа.

Средневековый Город. Прогулка по нему

Средневековое общество было по своей сути сельским: в городах проживало не более 10 % населения Европы.

Возрождаться городская жизнь в Европе началась лишь к началу XII столетия, когда население городов и их территории резко увеличились.

Расстояния между городами были небольшими.

В густонаселенных районах расстояние между соседними городами не превышало 1-2 дней конного пути (30-50 км).

Перенесемся воображением на сотни столетии назад и представим себе, что мы подходим к средневековому городу.

Город

Города в средневековой Европе были довольно малы.

Наши привычные масштабы «мегаполиса» совсем не применимы к ним.

Возникают разночтения в оценке населения средневековых городов, связанные с тем, что в тогдашних документах как правило указывалось не все население, а только взрослые, а иногда — только взрослые мужчины.

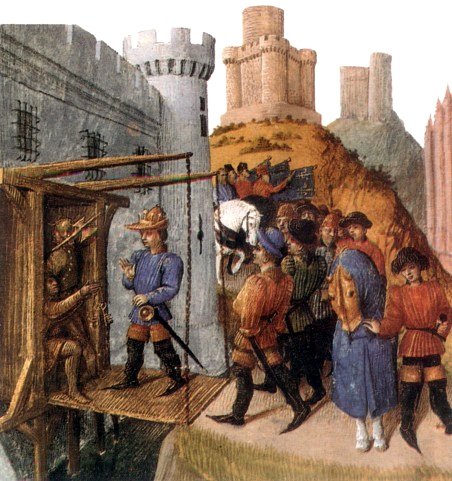

Городские ворота запирались с заходом солнца и отпирались на рассвете.

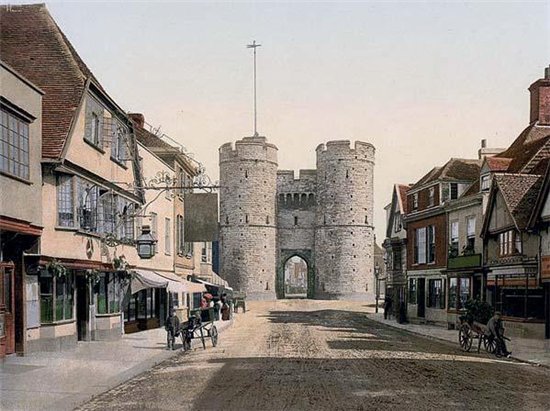

Средневековые ворота в английском городе Кентербери, в графстве Кент. Этот символ города привлекает многочисленных туристов в город.

60-ти футовые ворота являются самыми большими из сохранившихся до нашего времени городских ворот в Англии.

Западные ворота в Кентербери были построены из песчаника в 1379-ом году, и до сих пор находятся в превосходном состоянии, являясь важным туристическим символом города.

Дорога все еще проходит через арки этих ворот, так что они до сих пор сохраняют свою главную первоначальную функцию.

Совершая прогулку по средневековому городу, вы тщетно искали бы на домах того, что нам кажется столь необходимым, к чему мы так привыкли,— номеров.

Нумерация

Нумерация домов и вывески с названиями улиц, вся эта система, понятная нам сегодня, была учреждена только в XVIII веке.

До того местоположение дома на улице можно было определить по вывескам – нарисованным или вырезанным на стене, намалёванным на подвешенной доске, но в Средневековье они имелись не на каждом доме, и мы не знаем точно, как побирались такие изображения.

Большинство исследователей полагают, что владельцы устанавливали и меняли вывески совершенно свободно; однако, редкие свидетельства показывают, что здесь мог вмешаться сеньор и разрешить или запретить перемену вывески, затеянную новым владельцем в угоду собственному вкусу или ради отражения своей деятельности.

Несмотря на попытки контроля со стороны сеньоров и увеличение числа идентифицирующих изображений к концу Средневековья, такая система не давала полного охвата домов во всём городе.

Улицы сделались живописнее, но удобнее от этого не стало, поскольку на них встречались одинаковые вывески.

Точный адрес – одновременно прогресс и утрата свободы, ибо судьи, сборщики налогов и прочие представители власти могут вас узнать и найти.

Даже в XVIII веке таблички с названиями улиц так часто срывали по ночам, что названия решили высекать в камне.

Со стороны площади доносится музыка.

Всё верно, в городах всегда ошивались жонглёры, менестрели, вертепщики, стремившиеся заработать на жизнь своими талантами.

Планировка

Многие города имели примерно однотипную планировку.

В центре главная площадь, на которой находились самые главные здания: центральный собор, ратуша или зал заседаний, дом (или замок) правителя.

От площади по радиусам разбегались улочки. Они не были прямыми, петляли, пересекались, образуя маленькие площади, их соединяли проулки и проходы.

Все это образовывало настоящий лабиринт, в котором приезжему нетрудно заблудиться.

Улицы города… Сюда редко проникает солнце.

Преградой для него служит прежде всего узость улиц, а также и довольно далеко, иногда на несколько футов, выступающие над нижними этажами верхние этажи.

Очень многие дома, кроме того, снабжены выдвигающимися вперед этажами. Недостаточная ширина улиц и эти этажи-выступы оставляют мало места для обитателей.

Город, не будучи в состоянии разрастаться в ширину, успешно растет вверх.

В нижних этажах домов помещаются лавки, сараи, погреба.

А ведь еще недавно, не смотря на свои внушительные стены, город представлял огромное село с маленькими, крытыми соломою домишками.

Село и город

И долго горожанин не расставался со своими сельскими привычками.

Бывало, по всем улицам разгуливали свиньи и всякий домашний скот.

Сами улицы были далеко не чистыми. Мостовая сначала появилась только перед домами знатных и богатых граждан.

Люди, выходя на улицу, одевали деревянные башмаки, надетые прямо на обувь.

Эти „башмаки» играли роль современных галош.

Собственно говоря, эта дополнительная обувь вовсе не была башмаками, хотя и называлась так: она представляла собою просто деревянные подошвы,

прикреплявшиеся ремнями к обычному башмаку.

Выглядело это вот так

Уличная грязь увеличивалась еще оттого, что, не смотря на строгие постановления и требования городского совета, жители города никак не могли расстаться со своими привычками: все лишнее, все ненужное, без зазрения совести, выбрасывалось ими на улицу.

Вот как описывается город Гансом Саксом(1530г.) в его произведении «Похвальное слово городу Нюрнбергу»

«Ворот же ровным счетом шесть,

Притом еще два малых входа;

Десяток рынков для народа.

Прилавки не бывают пусты:

Хоть отбавляй зерна, капусты,

Плодов и сала и вина;

На всяк товар своя цена,

Обилен торг – куда ни глянь!

Еще тут есть тринадцать бань

Общественных и храмов восемь,

Где Богу мы хвалу возносим.

Река по городу бежит,

Семь дюжин жерновов вертит…

Здесь трудятся под каждой кровлей;

Иные заняты торговлей,

И бойко их идут дела!

А большинство от ремесла

Приобретает свой доход

И припеваючи живет.

А сколько в городе ремесел –

Я было стал считать, да бросил»

Торговые площади

Город Нюрнберг на средневековой миниатюре

Ближе к центру города располагались богатые дома, дальше — дома и мастерские ремесленников, совсем на окраинах — трущобы.

Недалеко от городских ворот располагались купеческие подворья, где останавливались проезжие купцы. Там же были склады товаров.

Обычай выставлять свои товары за дверьми лавок, на самой улице, был очень распространен среди торговцев средневекового города.

С этой целью у очень многих лавок устроены навесы над частью улицы, прилегающей к лавке.

В большом городе могло быть несколько торговых площадей.

Некоторые из них были «специализированными» местами торговли определенным товаром и носили соответствующие названия (Рыбная, Железная, Зерновая, Гончарная и пр.).

На ремесленных улочках тоже шла торговля. Дом ремесленника был одновременно и его мастерской, и магазинчиком, где продавались товары.

Улицы

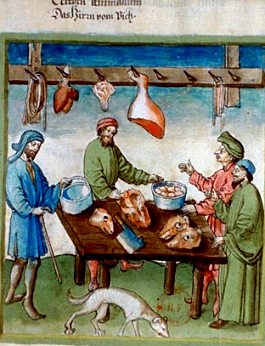

В средние века улица была использована как мясницкий рынок.

Убой скота и продажа мяса тушами, создал целый ряд опасностей для здоровья, что побудило такие внести указ (1301), который запрещал мясникам продавать тушки или куски мяса.

Которая уже была выставлена на продажу с их киосков и подвергавшимся солнечному свету на полный день (если конечно, мясо не был тщательно очищено и просолено).

Мало что изменилось вообще-то…

Характерной особенностью средневекового ремесла в Европе была его цеховая организация — объединение ремесленников определённой профессии в пределах данного города в особые союзы — цехи.

Цехи появились почти одновременно с возникновением городов.

В Италии они встречались уже с X в., во Франции, Англии, Германии — с XI—XII вв.

Каждый цех имел особые «секреты мастерства», которые ревностно хранились.

За открытие оных секретов постороннему (не ученику или подмастерью) мастер мог быть исключен из цеха или даже изгнан из города.

Система сбора налогов в те времена тоже существенно отличалась от современной. Такого понятия как «подоходный налог» не существовало.

Налог

Реальный доход человека никого не интересовал и никак официально не учитывался. Налоги брали с имущества (реально существующего на данный момент) и налогами облагались конкретные действия.

Так, налог взымался за проезд по мосту, за ввоз в город товаров, за торговлю на рыночной площади, за право вывешивать над своей мастерской вывеску и т.д. и т.п.

При определении налога на имущество сборщик налогов проводил… ну не обыск, конечно, но близко к тому: подробный досмотр имущества и составление его описи.

За неуплату налога часть имущества горожанина могла быть конфискована и продана с торгов.

Средневековый город

Средневековый город – специфическое поселение, с особой топографией, со значительным плотным гетерогенным (этническим, социальным, профессиональным) населением, в нем сосредоточены товарообмен и товарное, преимущественное ремесленное, производство, институты власти, культа и культуры. Кроме того – город – это образ жизни, со своим бытом, производственным и общественным укладом, формами общения, своей субкультурой. Город – это порождение средневековья. Изучали средневековый город давно и по-разному. В XIX и XX вв. преобладал «генеалогический» интерес (поиски типа исходного элемента или ядра), во второй половине XX в. – речь идет о функциях и свойствах города, его месте в средневековом обществе. В средние века официально городом считалось поселение, получившее от властей статус города, закрепленный особыми грамотами, имеющее внешние атрибуты – стены, ров, укрепления, много улиц, жителей, ратушу, собор, церкви, большие здания, порт, рынки, административные учреждения, скопление властей, уличную толпу.

Существует свыше десятка теорий происхождения средневекового города: романистическая (идея непрерывного развития города от римских времен до нового времени) (О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф.К. Савиньи), вотчинная (К.В. Нич («Министериалы и бюргерство в XI- XII вв.» Каролингское государство – огромная вотчина, все основные слои городского населения вышли из вотчинного населения и вотчинных учреждений. Единственный элемент, чуждый вотчине, сыгравший роль в возникновении города, обмен. Он является источником рыночного права); К. Эйхгорн (правда, он считал, что некоторые города возникли из римских городов); гильдейская (Вильде, О. Гирке (основой городских коммун является свободный союз германцев, возникший якобы для защиты интересов своих членов у стен бурга, крепости), иммунитетная (Арнольд), марковая (О. Маурер), рыночная (Р. Зом, Л. Шредер, Кейтген), из сельского прихода (Г. фон Белов), купеческая (А. Пиренн, Ретшель), гарнизонная (Ф. Мэтланд), из объединения предприимчивых людей (Ретиг), ремесленная (Я.А. Левицкий), и их разновидности. Речь идет о типе первичного ядра или первичных элементов города.

Условно этапы развития городской жизни разделяют:

Основное население городов составляли люди, занятые в сфере производства и обращении товаров: различные торговцы и ремесленники, огородники, промысловики, значительные группы людей были заняты продажей услуг и обслуживание рынка – матросы, возчики, носильщики, трактирщики. Кроме того, в городе жили феодалы со своим окружением, представители королевской и сеньориальной администрации – служилая бюрократия, нотариусы, врачи, заметную часть города составляло белое и черное духовенство. Например, первое городское право Страсбурга, относящееся к XII в., дает указание на следующие слои населения: 1. министериалы церкви; 2. челядь епископа – люди несвободные; 3. челядь страсбургского капитула и монастырей – тоже несвободные люди; 4. челядь церкви не одного только Страсбурга, но и всего епископства; 5. свободные горожане.

Несмотря на преобладание ремесла, средневековые города носили все же заметно выраженный аграрный отпечаток. С/х было распространенным дополнительным занятием жителей. В Эдинбурге была «улица коров», в Страсбурге – «улица быков». В Лондоне еще в XIII в. заметную роль играло разведение свиней. Во время жатвы часть лондонского населения отправлялась в деревню (судебные и университетские каникулы – от июля до октября, чтобы судейские и преподавательский персонал мог «снять жатву с полей».

Население молодого города состояло из людей, чужих друг другу. Эти крестьяне (беглые или пришлые из разных сел) принесли с собой старое устройство деревни – марки. Во всех городах Западной Европы мы находим в отдельных частях города черты управления, напоминающего марковый строй деревни. Как и в деревне, собирается народная сходка (в Германии и Фландрии – бурдинг). Она разбирает мелкие судебные дела, касающиеся мер и весов, поземельные тяжбы. Бурдинг имел свои исполнительные органы т.н. геймбюргеров. Над элементами маркового строя возвышается сеньориальная система управления; власть в городе была в руках сеньора или сеньоров. В.В. Стоклицкая–Терешкович приводит пример как управлялся Страсбург в XII в., – к этому времени епископ стал единоличным правителем города, сосредоточил в своих руках судебную, исполнительную власть, осуществляя ее через своих должных лиц – бургграфа (следил за состоянием дорог, мостов, укреплений и т.д.), шульдгейса (низший судья, судил на рынке св. Мартина по торговым и рыночным дням), мытника, начальника монеты, фогта (из числа местных феодалов, в его руках была высшая юрисдикция – высший судья по преступлениям, влекущим наказания, связанные с пролитием крови). Епископу в городе принадлежала монополия по продаже вина, горожане были обязаны отбывать в его пользу известные повинности – ремесленники должны работать на епископа и его двор, каждый кузнец должен ежегодно подковывать 4 епископские лошади своими гвоздями, если епископ отправлялся в поход; 12 скорняков делали меха на шубы из материала епископа; каждый седельник из своего материала изготавливал 2 седла для епископа, если епископ отправлялся к папе, и 4 – если в поход с императором; также были определены повинности ряда других ремесленных специальностей. 24 купца обязаны были ежегодно исполнять поручения епископа, связанные с выездом из города, причем он возмещал им ущерб, который они могли понести. Горожане должны были отбывать ежегодно в пользу епископа 5 дней барщины, от которой освобождались лишь немногие. В.В. Стоклицкая-Терешкович полагает, что это раннее городское право появилось в результате борьбы города с сеньором, и что ранее произвол епископа был сильнее.

Город возникал как сеньориальный, и, следовательно, зависел от сеньора – поземельно, судебно, лично (вплоть – до брачного и посмертного поборов). По мере роста городов горожане стали добиваться для себя свобод, привилегий, иммунитетов, что вылилось в антисеньориальную, или коммунальную борьбу. Главная задача – свобода от злоупотреблений сеньориальной администрации, свобода рыночной деятельности и личности горожанина. Сначала борьба шла за отдельные привилегии – торговые, охраняющие жизнь, имущество, честь купцов и всех тех, кто выходил на рынок с товарами. Это было получить легко. Затем стало ясно, что городу нужна политическая и финансовая независимость, и горожане потребовали самоуправления, что и привело к столкновению с сеньорами. Коммунальная борьба шла 3-4 столетия. В нее вмешивались император, короли, князья, папы. Каждый город к свободе проходил свой путь. Борьба за то, чтобы городам было наиболее удобно разместиться в сеньориальном режиме. Формы борьбы тоже были разными: покупка вольностей и привилегий, вооруженная борьба.

Аналогично развивалось и коммунальное движение во Фландрии. Здесь В.В. Стоклицкая-Терешкович выделяет 2 типа городов, 1. те, которые принадлежали фландрскому графу; 2. которые принадлежали духовным сеньором. Первой группе городов удалось относительно легко получить свободу, второй нет. Например, город Камбре. В 957 г. горожане восстали против его правителя – епископа, решив не пускать его в город, но последний использовал армию императора, и горожанам пришлось смириться. В 1024 г. – снова восстали, результат тот же, затем восстали в 1064 г. с тем же результатом. В 1077 г. – появилась коммуна, но просуществовала недолго. В 1101 г. – коммуна была восстановлена, в 1107 г. аннулирована императором Генрихом V, но город сохранил своих эшевенов и своих должностных лиц. Аналогичное движение шло и во Франции. Хрестоматийный пример борьба за коммуну г. Лан. Борьба за коммуну началась при епископе Годри (с 1106 г.). Воспользовавшись его отъездом в Англию, горожане купили у заменивших его клириков и рыцарей коммунальную хартию. Вернувшись, за большие деньги епископ и король, подтвердили ее. В 1112 г. епископ отменил хартию, в ответ началось восстание, епископ был убит. Горожан поддержал Томас де Марль, противник короля Людовика VI Толстого. Томас де Марль был отлучен от церкви, Людовик вошел в город, восстановил старый порядок. Восстание началось снова. В 1129 г. хартия была восстановлена. Но на этом дело не закончено. Борьба за коммуну велась с переменным успехом до 1331 г. (в борьбу были втянуты короли Людовик VI I, Филипп II Август, мелкие и крупные феодалы), когда ланская коммуна была аннулирована ордонансом короля Карла IV. Место городских властей заняли королевские бальи и королевский прево. В своем собственном домене король не покровительствовал коммунам. Он держал себя по отношению к ним так же, как и другие сеньоры в отношении подвластных им городов. Он подавлял попытки учреждения коммуны в Орлеане, Пуатье, Туре, аннулировал коммуну в Этампе. В Париже коммуна также не смогла образоваться. Коммуна образовалась в немногих городах домена, да и то с ограниченными правами. Например, г. Вексен, права дал Филипп II Август (учел стратегическое положение города, расположен на границе с Нормандией).

Коммунами – назывались города, приобретшие определенную независимость от своего сеньора и более или менее широкую автономию. Город – коммуна становился по отношению к своему сеньору вассалом. Сеньор подтверждал хартию, права и привилегии такого города и обязывался не только соблюдать их, но и отстаивать от посягательств со стороны третьих лиц. Представители города-коммуны со своей стороны приносили сеньору оммаж и присягу, формула которой близко напоминала формулу вассальной присяги. При каждой перемене сеньора хартия вновь подтверждалась и присяга вновь приносилась. Подобно вассалу, город-коммуна платит сеньору вассальные помочи в трех случаях – посвящение старшего сына в рыцари, выдача замуж старшей дочери, выкуп из плена; несет воинскую повинность по требованию сеньора, но повинность эта была ограничена либо определенным районом (не дальше одного дня пути), либо определенным числом дней в году. Сеньор имел право закладывать города-коммуны, как закладывают лены. В основе коммуны лежит союз горожан, скрепленный взаимной присягой. Состав членов коммуны был разным. Требования к полноправному члену коммуны – быть свободным, рожденным в законном браке, не быть неоплатным должником, но на ранних этапах принимались и крепостные. Коммунальные хартии часто провозглашали отмену права «мертвой руки» и произвольной тальи. Поголовный налог мог оставаться. Но во Франции и Германии существовала практика, по которой «городской воздух делает свободным». Хотя были города, где это правило не действовало. Обычно коммуна имела право либо средней юрисдикции, в то время как высшая находилась в руках сеньоров, либо только низшей и полицейской власти. Коммуны обладали правом наказывать нарушителей коммунальных законов сжиганием домов этих последних. Коммунам принадлежала муниципальная администрация и право издание муниципальных законов. Коммунам были подвластны близлежащие деревни и поместья. Этот округ носил название банлье во Франции (господство в пределах 1 лье, но реально до 10-15 км), контадо в Италии. Позже под власть коммуны стали попадать и мелкие города, так образовалась дистретто.

Подведем итоги. Полный комплекс привилегий, который добились города в результате коммунального движения, включал: политическую самостоятельность (самоуправление); правовую автономию, подсудность своему суду, подвластность своей администрации; право самообложения и распоряжения налогами (или частью), избавление от всего (или части) экстраординарного обложения; рыночное право; монополию в области торговли и ремесел; право на прилегающие угодья; право на городскую округу (3 мили); отделение от горожан, т.е. тех, кто не был жителем данного города. Важным результатом коммунального движения – освобождение большинства горожан от личной зависимости «городской воздух делает свободным» (немецкая пословица «Stadtluft macht frei». Существуют 2 типа городской автономии – 1. право самоуправления и 2. получение части привилегий и свобод экономического и политического характера. Право самоуправления – это права выборного управления, собственный суд, самообложение и сбор налогов, созыв военного ополчения. Городской совет мог быть 2 типов – 1. во главе города мэр или бургомистр, который также был главой совета эшевенов или присяжных (от 12 до 24 человек); 2. – во главе города коллегия консулов от 2 до 30 человек (чаще на юге Западной Европы). У коммуны была своя печать, колокол (символ свободы), герб. Крайняя форма городской автономии – город-государство в Италии. Города, менее значимые по своей экономической роли, находившиеся в сильной зависимости от сеньора или от королевской власти (Англия, Швеция, Дания, мелкие города любой страны) или попавшие в орбиту особых интересов монарха (Лондон, Орлеан, Париж) никогда правом коммуны не располагали. Английские короли давали экономические привилегии, но с ограниченной политической независимостью. В Швеции полным городским правом располагали только торговые города. Права горожан – личная свобода, право распоряжаться своим имуществом, подсудность городскому суду, право участвовать в формировании органов городского управления. Статус бюргера – наличие собственности, чтобы нести городское тягло (этот статус был либо наследственным, либо приобретался путем специальной процедуры); внесение определенных взносов в пользу города; владение землей в пределах города и его округи; наличие движимого имущества; свидетельство о профессиональном мастерстве; личная благонадежность; участие в одной из городских корпораций, сторожевая и гарнизонная служба. Получая свои привилегии и иммунитет, город превращался в замкнутую общность, полноправность в которой – право гражданства или бюргерства – также имело личный и сугубо местный характер, т.е. касалось лишь данного города. Но многие города так и не добились полной самостоятельности.

Ремесленники были организованы в объединения – цехи (цех – от – Zeche –пирушка) по роду специальности. Вопрос о происхождении цехов вызвал в историографии не меньше споров, чем происхождение городов. Существует ряд теорий: из римских корпораций, из союзов поместных ремесленников. В городах ремесленники объединялись в самоуправляющиеся коллективы – цехи, но так было не везде. Цехи делились по профессиям, причем, по выпускаемой продукции, например, ножи и кинжалы делали в разных цехах: ножовщиков и оружейников. Цеховая организация была весьма многосторонней – производственное объединение, организация взаимопомощи, военная организация. Главная задача цеха – регулирование человеческих отношений и обеспечение пристойной жизни членов цеха. Цехи организовывались городской властью с целью контроля над их ремеслом и торговлей. Цехи были необходимы для того, чтобы организовать и регулировать процесс производства ремесленных продуктов и их продажу, чтобы бороться с сеньорами, позднее с патрициатом, устранять конкуренцию деревенского и иногороднего ремесла. Цехи – характерное явление средневекового города. Существовали везде. Можно предположить, что появились рано, но позднее появились записи обычного права разных цехов или т.н. цеховые статуты. Самое раннее известие о цеховой организации Германии относится к концу XI в. – отрывочный документ, где речь идет о цехе ткачей шерстяных одеял в Кельне. Во Франции в XIII в. появилась «Книга ремесел г. Парижа». Сложилась внутрицеховая – мастер – подмастерье – ученик и межцеховая иерархия (старшие – средние – младшие цехи). Срок ученичества различен от 2 до 7 и более лет до 10 лет. К ученикам предъявляли ряд требований – происхождение от законного брака, цехи золотых дел мастеров в немецких городах требовали, чтобы ученик не происходил из семьи ткача льняных изделий и цирюльников, эти профессии считались презренными. В статутах любекских купцах было записано, чтобы лица славянского происхождения не допускались к изучению ремесла. Родители или опекун ученика заключали договор в устной или письменной форме с мастером. Подмастерье, вполне обученный работник, но не успевший еще стать мастером. Нет стартового капитала, чтобы открыть мастерскую, + шедевр + взносы в цех, + дорогая пирушка. Рабочий день продолжителен – от восхода до заката, т.е. 12-14 и 18 часовой рабочий день. Ночной труд запрещен, но были исключения. Так, в Кельне стригальщики могли работать при свечах от дня св. Андрея до Рождества.

Средневековую торговлю можно типологизировать: 1. торговля граждан города с местными жителями, соседями; 2. то же – с теми, кто не является бюргером (крестьянами, жителями соседних городов); 3. торговля подданных государя этой страны с иноземцами; 4. по характеру торгового ассортимента; 5. по протяженности торгового маршрута; 6. по формам и степени регулирования; 7. по форме и типу организации. Иногда эти признаки сочетались. В Западной Европе стали формироваться 2 торговые зоны: 1. Средиземноморская – Пиренейский п-в, Южная и Центральная Франция, Италия, Византия – которые торговали между собой и с Северной Африкой, черноморско-азовскими портами, М. Азией, со 2/2 XVII в. с Востоком, Индия, Китай. Лидеры в разное время – Византия, Амальфи (IX-X вв.), Венеция, Генуя, Пиза. Торговали с Левантом, откуда вывозили предметы роскоши, предметы узкого спроса, но зато они создавали сверхприбыли. Но с XV в. стали продавать и товары повседневного спроса – зерно, соль, шерсть, иголки, вино. 2. Северная торговая зона – Балтика, Северное море, Северо-Восточная Атлантика; Англия, Нидерланды, Северная Франция, Северная и Центральная Германия, Прибалтика, Русь, Дания, Швеция, Норвегия, где торговали – «тяжелыми» (рыба, соль, зерно, лес, металлы) и «красными» (сукна, шерсть) товарами + лен, пенька, воск. Лидеры – с XIII в. Ганза. Между Северной и Южной зонами связь существовала через Альпы, по Рейну и др. рекам. В торговле стали создаваться ассоциации нескольких мастеров. В морской торговле, например, в Генуе – ассоциации купцов приобрели форму «морской компании», или коменды. Где было 2 участника – 1. дает капиталы и остается дома (stans), 2 не вносит капитала, но едет в плавание и осуществляет все операции (tractator). Прибыли распределяются stans – ¾; tractator – ¼. Корабли, груженные товарами, направляются в пункт своего назначения, собираются в караваны (mude). Караваны отправляются в определенные сроки и по определенному маршруту – чаще всего на Запад, юг, Восток. На Востоке купцы закупают товары в Константинополе, Александрии, Бейруте, Дамаске. Здесь появляются фондако. Копия родины. Есть консулы, байюло. Фактории. Перегрузочные пункты. Например, Корон и Модон были такими пунктами Венеции. Правда, некоторые купеческие фамилии могли владеть целыми островами. В 1304 г. генуэзец Б. Захариа получает о. Хиос, 1207 г. Марко Санудо – о. Наксос, Парос, род Дандоло – о. Андрос. Обороты были значительны. (Хотя, как повезет). Б. Захариа в год ввозил в Геную квасцов 13.000 канторов = 60.000 генуэзских лир. Годовой бюджет купеческой семьи составлял 300-400 флоринов. Прибыль 30-40 % за операцию. Двигала жажда наживы – братья Поло через Константинополь, в Китай к хану Хубилаю. Братья Вивальди (1291 г.) предлагали обогнуть Африку и достичь Азии. В сухопутной торговле существовали такие формы объединений. Чаще объединялись члены одного или нескольких семейств на срок от 3 до 5 и более лет. Каждый из участников вносил свою долю в дело, и прибыль распределялась сообразно внесенному паю. От сухопутной торговли прибыль была меньше, чем от морской торговли, но обороты быстрее, риска меньше. Чем богаче был купец, тем более многообразной была его деятельность, более широкими деловые и социальные контакты, но тем замкнутее, теснее, элитарнее была среда, в которой он вращался. Крупные купцы входили в патрициат, затем получали дворянство.

Постепенно в городах появляется верхушка горожан и правящий слой – патрициат, городская элита. Термин появился в эпоху Возрождения, то этого скромно себя именовали «лучшими, почтенными, праздными людьми». Вели свое происхождение от римских патрициев, хотя предками являлись крупные купцы, ремесленники, крепостные, министериалы. Экономическая деятельность патрициата носила разнообразный характер, но главное – торговля, банковское дело, ростовщичество. Численность патрицианских семей была разной в разных городах Европы, но не велика. В Брюсселе – 255 семей, в Генте – 13, в Кельне – 15. Поэтому в XIII- XIV вв. начинается борьба горожан против патрициата.

В процессе развития городов, роста ремесленных и купеческих корпораций, борьбы городов с феодалами и внутренних социальных конфликтов в их среде в Европе складывается особое сословие горожан (бюргеров – от лат. burgensis). В экономическом отношении новое сословие было связано с ремесленно-торговой деятельностью, пользовалось рядом льгот и привилегий. Городское население не было единым – патрициат – плебейство.