Что было в ялте во время войны

16.04.44 – освобождение Ялты

Ялта находилась под немецкой оккупацией с 8 ноября 1941 год. 8 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией начали проведение Крымской наступательной операции с целью освобождения Крыма.

Ялта во время немецкой оккупации.

В ночь с 10 на 11 апреля войска Приморской армии начали наступление с востока Крыма в районе Керчи. Уже к шести часам утра будущий город-герой Керчь был полностью освобождён от оккупантов. Немецкие войска начали масштабное отступление к Севастополю. На всех направлениях фронта развернулось преследование противника. 2-я гвардейская армия развивала наступление вдоль западного побережья на Евпаторию. 51-я армия, используя успех 19-го танкового корпуса, через степи устремилась на Симферополь. Отдельная Приморская армия продвигалась через Карасубазар (Белогорск) и Феодосию на Севастополь. В результате 13 апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия.

Красная Армия входит в Ялту.

К 16-му апреля к Ялте подошла и Красная Армия. Со стороны Ай-Петри первый батальон 777-го полка 227-й Темрюкской стрелковой дивизии вместе с партизанами вышел к Ялте через перевал Ай-Петри. Со стороны Никиты к городу шли подразделения 383-й дивизии 2-й гвардейской Таманской стрелковой дивизии и части 339-й стрелковой дивизии. Со стороны Алушты двигался 244-й отдельный танковый полк. Однако в городе оставались только задержавшиеся полицаи, которых отлавливали партизаны.

16 апреля 1944 года в Москве по приказу Сталина в честь освобождения Ялты было произведено 12 залпов из 124 артиллерийских орудий.

Как Крым жил при немцах: рассекреченные архивы

На оккупированных территориях германское командование устанавливало новый порядок жизни. Немецкие плакаты, расклеенные на улицах, обещали «освобожденным от ига большевизма» людям спокойную и безбедную жизнь.

Первыми о «спокойном» существовании в оккупации смогли рассказать керчане, ведь их оккупировали дважды: был период, когда советская власть ненадолго вернулась на Керченский полуостров, отбив его у немцев – с декабря 41 по май 42 года. Сразу после успешного проведения Керченско-Феодосийской десантной операции в декабре 1941-го в освобожденном городе начали работать военные следователи, собирая показания и свидетельства жителей города.

Один из первых приказов оккупационных гитлеровских властей — принудительное возвращение в Керчь горожан: многие уехали в ближайшие деревни, рассчитывая, что там будет легче прожить. Затем был объявлен комендантский час и запрет на свободное передвижение. Любая поездка — по пропуску из комендатуры. А за появление даже днем на дорогах в окрестностях Керчь-Екальского пролива расстреливали на месте.

За любое неповиновение, любой проступок следовала казнь. «За период своего господства в Керчи, за 41 день, немцы расстреляли более 7500 человек местного населения», — значится в отчете о работе НКВД Крыма на Керченском полуострове с 1 января по 14 мая 1942 года. Этот документ стал общедоступен в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

И речь идет не только об истребленных в Багеровском рву евреях и крымчаках. Не только о повешенных и замученных по подозрению в связях с партизанами.

«Учительница Колесникова М.Н. показала, что немцы убили 13-летнего мальчика за то, что он взял старую камеру автомашины и хотел плавать на ней во время купания в море», — это уже из данных, собранных комиссией по расследованию немецко-фашистских злодеяний в Керчи. А вот другие «враги» нового режима:

«Немецкий офицер расстрелял 6-летнего мальчика за то, что тот шел по городу, пел советскую песню».

«В саду «Сакко-Ванцетти» висело тело мальчика лет девяти, который был повешен за то, что сорвал абрикос».

Часто убивали не за вину, а просто так.

Из показаний Сапельниковой Ефросиньи Николаевны: жительница Аджимушкая: «Бондаренко Мария… попросила у немцев, работавших на кухне, что-нибудь покушать. Ей насыпали в котелок жиденькой каши. Семья Бондаренко с жадность поела ее. Через несколько часов мать и трое детей были уже мертвыми».

«26 ноября (1941 г.) немецкие бандиты подложили противотанковую мину под дом, в котором проживала семья колхозника Остапенко. Под развалинами были погребены: Остапенко Емельян Яковлевич 50 лет, его жена Екатерина Анисимовна 49 лет и их внучата — Анна трех лет и Миша восьми лет. Таким же способом фашисты уничтожили еще около 40 семей».

Очень быстро пришло понимание, что никаких прав у обычных жителей нет. Хваленый немецкий порядок не распространялся на мародеров, которые вламывались в дома на глазах хозяев, искали припрятанные ценности.

Сотрудница керченского Института рыбного хозяйствафрагмент картины

Восьмидесятилетняя старушка Марфа Б. сообщила, что к ней в квартиру ворвались румыны во главе с офицером, ограбили, избили, и, не считаясь с возрастом, изнасиловали.

В рассекреченном отчете НКВД тоже упоминаются такие факты: «В деревне Тайгуч Ленинского района немецкие солдаты изнасиловали жену учителя Пелагею Г.… В деревне Коп-Кипчак этого же района была изнасилована жена колхозника Ч. Раиса».

До последней курицы

Немецкая армия большую часть всего необходимого добывала на месте. После «установления порядка», назначенные оккупантами старосты должны были предоставить списки жителей каждого подворья, указав сельхозинвентарь и домашнюю живность вплоть до последней курицы. За каждое животное полагался натуральный налог. С коровы требовалось сдавать сначала 250, потом 500, затем 700 литров молока в месяц. Те, кто держали кур, обязаны были предоставить две тушки и 50 яиц в месяц. При участковых комендатурах были созданы молочные пункты. Туда владельцы коров обязаны были пригнать утром скотину на дойку. Молоко тут же изымалось. Такую же процедуру следовало проделать и вечером.

«В сельскохозяйственных районах колхозы преобразованы в общины, — говорилось в спецсообщении на имя наркома внутренних дел Крымской АССР Григория Каранадзе в апреле 1942 года. — В деревнях установлен жесткий режим труда, основанный на голоде и репрессиях. Лица, один день не вышедшие на работу, независимо от обстоятельств, лишаются мизерных норм, выдаваемых как паек — 300 грамм пшеницы на день, сроком на 14 суток».

Справка:Какие нормы продуктов полагались членам сельских общин (в день на человека):— 250 г хлеба или кукурузы, проса, гречихи,-50 г мучных изделий,— 14 г мяса (100 г в неделю),— Согласно приказу по 11-й немецкой армии от 04.12.1941 г., население маслом, сыром, брынзой не снабжается. Яйца, непригодные для хранения, могут выдаваться населению.

В одном из очерков, вышедших в газете «Красный Крым» после освобождения полуострова, описывалось, как «стимулировали» крестьян к работе:

«В деревне Усеин-Аджи комендант высек плетью 16-летнего мальчика за опоздание на работу. В деревне Джефар-Берды фашисты избили 60-летнего Илью Леусенко за то, что он, не понимая немецкого языка, не выполнил их приказания. В деревне Эфенди-кой за медлительность в работе избивали не только взрослых, но и детей».

О том, что происходило в Крыму, узнавать помогали партизаны. Благодаря им были переправлены на Большую землю захваченные полицаи из деревни Кучук-Кой Ялтинского района Осман Ахтемов и Сергей Мирошниченко. Ахтемов на допросе рассказал о грабежах, которые устраивали немцы и румыны:

«В д. Кекенеиз и Кучук-Кой немецко-румынские солдаты продолжают ходить по домам и забирать все то, что им понравится. В первую очередь берут лошадей, коров, овец, кур, фрукты, табак и носильные вещи. Скота и птицы в деревне почти нет. Во время обхода домов солдатами, если кто не открывает дверей, то они их выбивают прикладами винтовок. Жителям, сопротивляющимся грабежу, угрожают расстрелом.

У моей сестры Мунивер Абдулаевой забрали одну единственную корову и козу, а у нее трое малолетних детей и муж служит в Красной Армии.

У вдовы Абибе Умер, 55 лет, имеющей двух детей, немцы взломали в доме дверь, ворвались в квартиру и забрали картофель, орехи, сушеные фрукты и 450 руб. денег.

Такая же участь постигла и остальных жителей деревни. Купить за деньги ничего нельзя, все дорого, в степных районах Крыма продукты меняют на одежду и обувь. Голод все усиливается. Среди населения д. Кучук-Кой много опухших».

Кстати:— во время оккупации Крыма все денежные расчеты проводились в рублях. За отказ от приема советских денег штрафовали. Ходили также оккупационные и рейхсмарки.— 200 рублей в месяц считались официальной минимальной зарплатой.— сутки в стационаре больницы стоили 25 рублей.— билет на сеанс в «Паласт-Кино» в Симферополе стоил 5-10 рублей.

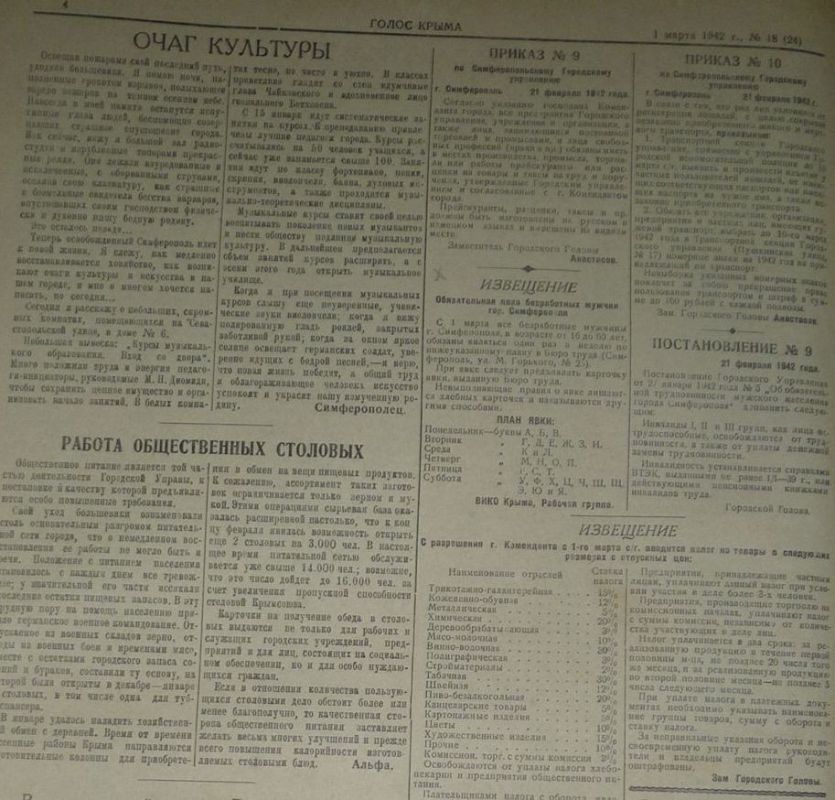

Выходившие в оккупации газеты рисовали жизнь при «новом режиме» чуть ли не идиллией. Писали об открывающихся мастерских, заработавших больницах, даже о народных столовых, домах престарелых и выплате пенсий. На самом деле, доступ к этим социальным благам имели только избранные. Например, народные столовые обслуживали только работавших на жизненно важных предприятиях и в некоторых немецких учреждениях. А пенсии назначали тем, кто мог принадлежал к фольксдойче, либо мог доказать, что являлся врагом Советской власти.

Во время оккупации в нескольких городах открылись школы, работали кинотеатры, театры, устраивались футбольные матчи и концерты. Но все это было лишь иллюзией нормальной жизни.

Ялта в годы Великой Отечественной войны

В Ялте после Октябрьской революции возникли новые постройки и архитектурные формы. Изменилась направленность строительства, на побережье возводились санатории, дома отдыха для трудящихся. Накануне Великой Отечественной войны здесь действовали 108 санаториев и домов отдыха на 13 947 мест. С 1921 по 1941 год на Южном берегу Крыма поправили здоровье и отдохнули 3,5 млн. человек.

Ялта являлась в этот период значительным научным центром Крыма. Здесь размещались 13 научно-исследовательских учреждений и лечебных институтов. В крупнейших учреждениях — Государственном институте медицинской климатологии и климатотерапии туберкулеза и Всесоюзной станции винодельческой промышленности работали свыше 90 научных сотрудников.

Всесоюзное значение имели такие отрасли промышленности, как виноделие, переработка табака и эфиромасличных культур. Свыше 1100 рабочих было занято на промышленных предприятиях Ялты.

Новыми пассажирскими судами пополнился Ялтинский морской порт — его перевозки увеличились до миллиона человек в год.

В Ялте имелись педагогический, медицинский, фармацевтический техникумы и техникум южных спецкультур, сельскохозяйственный рабфак. В 1940-41 учебном году в 5 средних и 3 начальных школах обучалось 4083 учащихся.

Широкое разветвление получили сети библиотек, клубов, музеев. Большую работу вели городской театр и Крымская госфилармония, созданная в 1939 году. Значительную роль в культурной жизни города играла Ялтинская киностудия. Большой популярностью пользовались в Ялте Дом-музей А. П. Чехова, Объединенный музей краеведения, Восточный музей, в Алупке — Воронцовский дворец (историко-бытовой музей), Пушкинский дом в Гурзуфе и др.

С 1932 по 1940 год на нужды Ялтинского района правительство израсходовало 110 млн. рублей. Развитие Ялты, ее дальнейший расцвет как курорта прервало вероломное нападение на нашу страну фашистских захватчиков.

Специфика Ялты нашла свое отражение и в годы войны. Здесь не было боев в 1941 году при захвате Крыма фашистами, не было их и при освобождении полуострова в 1944 году, но город и его жители не стояли в стороне от общего хода событий в стране. Ялтинцы сражались с врагом на многих фронтах. Здесь сражались партизаны, действовало подполье.

В госпиталях, расположенных на побережье (их было более 20), лечились воины Красной Армии. Многие умерли от тяжелых ран. Поэтому и могил их осталось немало на этой земле.

В первые дни войны из жителей Ялты, Гурзуфа, Алупки, Кореиза, Гаспры, Мисхора, Симеиза были созданы два истребительных батальона численностью в 200 человек, на основе которых затем сформировали Ялтинский партизанский отряд и подготовили подполье для борьбы с врагом.

В сентябре 1941 года, когда передовые части 54-го корпуса 11-й армии вермахта подошли к Перекопу, началась эвакуация населения, госпиталей, культурных ценностей. В восточные районы страны вывезли и самую ценную часть богатейшей коллекции массандровских вин, представляющую национальное достояние.

Эвакуация проходила в исключительно сложных условиях — город, транспортные коммуникации бомбили фашисты. Причалы в порту были забиты ранеными — ждали последний транспорт. Он пришел 6 ноября, уже с ранеными на борту, из Севастополя. Забрав всех раненных воинов, на рассвете 7 ноября теплоход «Армения» в сопровождении двух крохотных сторожевиков вышел в море, взяв курс на Туапсе. На борту «Армении» (командир капитан-лейтенант В. Я. Плаушев-ский) находились госпиталя и около 3 тысяч крымчан. Сюда погрузили и архивы крымских военкоматов.

В Гурзуфе, на траверзе Аю-Дага, в 5 километрах от берега, несмотря на то, что на палубе был выложен красный крест, хорошо видимый с воздуха, фашистские стервятники сбросили на корабль бомбы. Теплоход в считанные минуты переломился пополам. Спаслись лишь 8 человек.

В парке санатория «Форос» ныне покоится прах Александра Степановича Терлецкого — начальника пограничной заставы. Более суток под его командованием подразделение пограничников, преградив путь врагу и дав возможность нашим войскам отойти на новые рубежи, обороняло перевал Байдарские ворота. Фашистам был нанесен ощутимый урон, но и пограничников осталось лишь шесть человек, которые влились затем в Балаклавский партизанский отряд. В одном из боев в феврале 1942 года, подорвавшись на мине, Терлецкий попал в руки фашистов. После жестоких пыток 25 марта 1942 года фашисты расстреляли отважного пограничника. Ныне его именем названа одна из улиц Фороса.

8 ноября 1941 года фашисты вторглись на Южный берег Крыма. Тяжело переживала Ялта период оккупации. Город опустел, казался вымершим. Население встретило незваных гостей с ненавистью. Да и они не очень заботились о снижении напряженности. Вскоре стены домов, заборы, афишные тумбы запестрели приказами: за невыполнение — расстрел, за укрывательство — расстрел, за недоносительство — расстрел. И расстреливали, вешали.

Здание санатория «Красный летчик» фашисты превратили в гестапо, где подвергали пыткам, избиению мирных людей. Установив в городе режим кровавого террора, 18 декабря 1941 года в урочище Магарач, на крутом утесе, обрывающемся к морю, фашисты расстреляли около двух тысяч евреев — стариков, женщин, детей. Позже на этом месте продолжались расстрелы. Ныне на месте массового расстрела у обочины шоссе Ялта-Нижний Магарач стоит обелиск.

Массовые казни мирного населения совершали гитлеровцы и в других местах. Но все эти зверства не могли сломить мужество патриотов. И, несмотря на то, что большая часть подготовленного подполья была уничтожена, в Ялте действовала комсомольско-молодежная подпольная группа, которую возглавляла ученица 9-го класса средней школы № 3 (ныне №7) Надежда Лисанова. По доносу предателя она была расстреляна 24 февраля 1942 года недалеко от Ялты, в урочище Селям.

Подпольно-патриотическая молодежная группа была создана в Алупке и Кореизе, в нее входили братья Александр и Владимир Говырины, их сестра Текстелина, Павел Асаулюк, Люся Кузерина и Лида Горемыкина. Они также были расстреляны фашистами.

В ответ на зверства оккупантов на борьбу с ними поднимались партизаны. Первый крупный бой ялтинских партизан с фашистами произошел 19 ноября 1941 года в районе Красного Камня. Здесь погибла группа партизан и руководивший ими В. М. Андреев.

13 декабря 1941 года в районе Ай-Петри в ожесточенном неравном бою, длившемся несколько часов, пали командир Ялтинского отряда Д. Г. Мошкарин, комиссар С. Н. Белобродский, начальник штаба Н. Н. Тамарлы и другие партизаны. После войны останки погибших перенесли в братские могилы и установили памятники на Красном Камне и вблизи Ай-Петринского меридиана.

Ялта лежала в руинах. «Всюду были развалины, черные провалы окон и витрин. На Набережной — заградительные стены и доты, встроенные в углы зданий», — писал ветеран 128-й гвардейской дивизии М. Ф. Усатенко.

Приказами Верховного Главнокомандующего от 16 апреля 1944 года войскам, освободившим Ялту и побережье, объявлялась благодарность; от 6 июня 1944 года — соединениям, наиболее отличившимся в освобождении города-курорта, спасении его ценностей и исторических памятников: 232-му гвардейскому горнострелковому полку (полковник Д. Б. Наджабов), 8-му армейскому инженерному батальону (майор В. И. Мальцев) и 896-му отдельному саперному батальону (майор В. В. Сергеев) присваивалось наименование «Ялтинских». К 25-летию освобождения Ялты от фашистских захватчиков Д. Б. Наджабов, В. И. Мальцев и В. В. Сергеев были удостоены звания «Почетный гражданин города Ялты». И в честь воинских частей, 16 апреля 1944 года освободивших Ялту, на здании горисполкома (Советская площадь, 1) установлена памятная мемориальная доска.

После освобождения Ялты в городе насчитывалось около 10 тысяч человек. Четыре тысячи человек фашисты расстреляли и замучили, 5700 угнали на каторгу в Германию. Были разрушены 20 санаториев, многие промышленные предприятия, гостиницы, жилые дома, морской вокзал, портовые сооружения и другие объекты, выведены из строя водопроводная сеть и канализация.

С первых же дней после освобождения трудящиеся города приступили к залечиванию ран, нанесенных немецко-фашистскими захватчиками. Уже через месяц работали в Ялте небольшая электростанция, хлебозавод, порт, функционировали больницы, поликлиники. А в апреле 1944 года, с первых дней после освобождения Ялты, в уцелевших санаториях и других зданиях разместились эвакогоспитали, в которых лечились раненные воины Красной Армии. Летом 1944 года приняли на лечение фронтовиков и первые пять санаториев Ялты. В 1944-1945 годах на Южном берегу Крыма размещались 36 госпиталей, четыре — на Байдарах: там были развернуты хирургические полевые подвижные госпитали, принимавшие раненных воинов, штурмовавших Севастополь. После победы над фашистской Германией госпитали Южнобережья были расформированы, на их базах созданы санатории, в которых продолжали лечиться раненные воины Красной Армии.

На всем побережье есть одиночные и братские могилы умерших в госпиталях бойцов. В Ялте их хоронили в воинском секторе № 5 городского кладбища (ул. Блюхера). Тут 179 одиночных могил, братская могила 14 советских воинов и партизан и четыре плиты с высеченными на них именами 82 воинов, умерших в разное время в госпиталях Ялты.

Здесь же, в воинском секторе, перезахоронены останки подполковника М. Г. Малышева, который командовал в 1944 году 244-м Отдельным ордена Александра Невского линейным Феодосийским танковым полком. Экипаж танка погиб ночью 15 апреля при освобождении Ялты. В воинском секторе находятся могилы пяти Героев Советского Союза, умерших в мирное время: старшины Ильи Федоровича Лапшина, гвардии лейтенанта Григория Трофимовича Ткаченко, гвардии старшего лейтенанта Александра Ивановича Дятлова, гвардии подполковника Юрия Станиславовича Полония, генерал-полковника Ивана Мефодье-вича Манагарова.

Иван Мефодьевич Манагаров — видный советский военачальник, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1982 году на фасаде дома, где он жил (ул. Пушкина, 15), установлена мемориальная доска.

Герои Советского Союза похоронены и в других секторах кладбища. Вот их имена: старший сержант Алексей Федорович Никифоров, гвардии капитан Петр Андреевич Сибиркин, гвардии майор Иван Аникеевич Пишкан, подполковник Петр Иванович Марьясов, подполковник Василий Федорович Морозов, гвардии полковник Иван Федорович Сухоруков, старший лейтенант Василий Николаевич Бураков, полковник Иван Ильич Рачков, лейтенант Анатолий Дмитриевич Емельяненко, капитан Михаил Павлович Фролов, майор Владимир Васильевич Рубинский, майор Григорий Михайлович Машанин, гвардии подполковник Гали Ахметович Мазитов, майор Иван Нилович Околелов.

Прах Героя Советского Союза сержанта Николая Тихоновича Васильченко покоится на кладбище в Симеизе, его именем названа и одна из улиц поселка.

На разных фронтах Великой Отечественной войны сражались Герои Советского Союза — уроженцы Южнобережья. Дважды Герой Советского Союза знаменитый летчик-испытатель подполковник Амет-Хан Султан родился в Алупке. Воспитанник прославленной Качинской авиационной школы, он сражался на многих фронтах. Уже к августу 1943 года он имел на личном боевом счету 11 сбитых самолетов противника и 19 — в групповых вылетах. За выдающиеся боевые заслуги, отвагу и бесстрашие 24 августа 1943 года Амет-Хану Султану было присвоено звание Героя Советского Союза. Через два года — 29 июня 1945 года — он был вторично удостоен ордена Ленина и медали Золотая Звезда.

Всего за годы войны Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, участвовал в 150 воздушных боях, лично сбил 30 вражеских самолетов. В послевоенные годы стал летчиком-испытателем. Свыше 110 серийных и экспериментальных машин — такой послужной список прославленного аса на новом поприще. В 1953 году Амет-Хану Султану присуждена Государственная премия СССР, в 1961 году — почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР ». 1 февраля 1971 года он погиб при испытании нового самолета. На родине Героя в Алупке в 1955 году ему установлен памятник. Автор — скульптор лауреат Государственной премии СССР М. П. Оленин.

Алупкинскую среднюю школу № 1 окончил в 1941 году уроженец Мисхора Владимир Александрович Бочковский. В первые дни войны он добровольно ушел в армию. После окончания танкового училища — на фронт. Воевал на Брянском, Воронежском и Первом Украинском фронтах. За выдающиеся боевые действия по освобождению от фашистов Западной Украины — участие в операциях на подступах к Карпатам — 26 апреля 1944 года В. А. Бочковскому присвоено звание Героя Советского Союза. Генерал-лейтенант в отставке В. А. Бочковский скончался в Тирасполе.

В начале Великой Отечественной войны, 23 февраля 1942 года, оборвалась жизнь уроженца Ялты генерал-лейтенанта авиации Евгения Савича Птухина. Он — участник боев в Испании в 1937 году, затем на Родине, командовал ВВС Киевского особого военного округа. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 21 марта 1940 года за умелое руководство авиачастями при прорыве сильных укреплений обороны противника в войне с Финляндией, где он командовал ВВС фронта. Похоронен Е. С. Птухин в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Там же покоится прах Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева. Родился он в Ялте в 1906 году, детские годы прошли в Алуште. Здесь он учился, работал, был призван в армию. Окончил Качинскую авиационную школу. 19 января 1940 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу в советско-финской войне. Погиб Н. Г. Саранчев 4 января 1944 года при выполнении боевого задания.

Отдали свои жизни за Родину, совершив беспримерный и бессмертный подвиг, тысячи рядовых бойцов — наших земляков, людей самых разных национальностей: русских, украинцев, крымских татар, греков, армян, евреев и других.

На обрыве скалы у подножия Аю-Дага в «Артеке», на груде декоративных глыб, возвышается скульптура «Неизвестному матросу» — тело его вынесли на берег волны в годы Великой Отечественной войны.

Память о великой освободительной войне с фашизмом увековечена на побережье в памятниках, памятных знаках и мемориальных досках.

На Южном берегу Крыма — 273 памятника периода Великой Отечественной войны. В братских и одиночных могилах захоронены 3357 человек. Нам известны имена жителей Ялты, Алупки, Гаспры, Гурзуфа, Кореиза, Симеиза, Фороса и других поселков Южнобережья (4151 имя), ставших в грозные годы на защиту Отчизны и не вернувшихся с полей сражений. Всех их, защищавших и отстоявших свою землю и нашу жизнь, всех вместе и каждого поименно мы помним и чтим.

Вечный огонь в честь героев Великой Отечественной войны, наших земляков, зажжен в Ялте, на холме Славы (Малый Дарсан). На черном граните там высечены строки Анны Ахматовой:

«Вы с нами, для славы мертвых нет»

Гурьянова Н. М. Памятники Большой Ялты. Справочник-путеводитель.Гурьянова Н. М. Памятники Большой Ялты. Справочник-путеводитель.— Симферополь, Бизнес-Информ, 2008.— 144 с, ил.