Что было вместо картошки до петра 1

Картофельные бунты на Руси, или Почему крестьяне боялись корнеплод пуще неприятеля

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Сегодня без картофеля не обходится ни одна семья. Его едят как ежедневное блюдо, готовят на праздник, использую в лечебных целях. Это привычный и многими любимый овощ. А ведь были времена, когда картофель не только не признавался народом, но и привел к страшным волнениям. Как же так получилось, что ненавистное «чертово яблоко» стало мегапопулярным в России? Читайте о том, как нашей стране появилась картошка, какой путь ей пришлось пройти, и какую хитрость использовала власть для того, чтобы заставить крестьян сажать этот корнеплод.

Как в Россию попал картофель

Существует много версий о том, как картофель попал в Россию. Очень популярна история о Петре I, который был в Голландии и там попробовал блюда из картошки. Царь был поражен новым, невероятно приятным вкусом этого овоща и тут же принял решение, что картофель должен быть немедленно разведен в России. Целый мешок картошки был направлен графу Шереметеву вместе с указанием заняться распространением этого овоща повсеместно. Нравился картофель и Екатерине II. В 1765 году по ее указу в Ирландии было закуплено около 8 тонн «земляных яблок», тот есть картофеля.

Овощ был сложен в бочки, укутан соломой и начался его путь в Санкт-Петербург. Поскольку все это происходило в конце осени, когда было уже холодно, клубни в дороге перемерзли. Уцелело около 100 килограммов, их и высадили в пригородах Петербурга, под Ригой, в Подмосковье, под Новгородом. Пугачевский бунт отвлек императрицу от картофеля. Следующая попытка была предпринята уже Николаем I. Во время голода 1840 года императором был издан указ о заведении во всех казенных селениях посевово картофеля. Николай I приказал премировать хозяев, которые достигли хороших показателей при разведении культуры. А также было издано наставление о том, как нужно возделывать, хранить и как готовить этот овощ.

Почему картошку называли чертовым яблоком

И хотя и Петр I, и Екатерина II, и Николай I пытались сделать картофель популярным и избавить крестьян от неурожая и голода, те наотрез отказывались выращивать эту культуру и употреблять ее в пищу. Причин было много. Например, в первой половине 18 века на Руси полыхала эпидемия холеры. Малограмотные крестьяне решили, что причиной этого ужаса стал картофель, который как раз стал приобретать известность. Из уст в уста передавалась ходила легенда, что впервые всходы картофеля можно было заметить на могилке одной известной блудницы, которая нарушала все моральные нормы. Поэтому тот, кто съест хотя бы маленький кусочек картошки, должен быть готов к различным бедам и даже к попаданию в ад.

Крестьяне стали называть картофель чертовым яблоком. На самом деле они даже не предполагали, как именно сажать культуру, когда собирать, как готовить. Картофель пытались есть сырым, но это было очень невкусно. При употреблении в пищу недозревших зеленых овощей люди получали тяжелые отравления и даже гибли. Ясно, почему картофель так ненавидели в народе и категорически не хотели признавать его вкусным и полезным продуктом.

Картофель – деликатес, который подают к царскому столу

В то время как крестьяне недоумевали по поводу указов о выращивании картофеля, при дворце императора этот овощ постепенно занял позицию деликатеса. Его готовили в самых разных видах: варили, жарили, делали из него десерты с сахаром, запеканки и даже каши. Население же, которое не видело этих изысков, продолжало протестовать против картошки и отказывалось ее есть. Церковь, кстати, не поддержала власть в этом вопросе, а наоборот, утверждала, что этот овощ есть нельзя, так как это якобы плод, совративший Адама и Еву. И тот, кто осмелится его попробовать, может забыть о царствии небесном.

Кстати, картофель не принимали и в других странах. Например, в Европе население тоже было против. В 16 веке овощ попал в Испанию и местное население отказалось признавать его. Некоторое время эта культура использовалась как цветок. Людовик XVI украшал цветками картофеля свой костюм, а Мария Антуанетта прикалывала их к волосам. Дальше всех в мерах по популяризации картофеля пошел прусский король Фридрих II. По его указу крестьяне, которые не желали сажать картошку, лишались ушей и носов.

Негативное отношение населения, и почему оно возникло

После указа Николая I, изданного в 1840 году, где говорилось об увеличении посадок картофеля в сельских местностях, недовольство крестьян усилилось. Причем оно было таким сильным, что пришлось использовать помощь военных. Эти меры вызвали еще большее недовольство, бунты вспыхивали в Саратовской, Пермской, Оренбургской, Владимирской и Тобольской губернии. Но царские войска жестоко подавили мятежи, а распространение картофеля продолжилось. Постепенно его стали использовать не только как пищу для людей, но и употреблять как корм для скота, применять для изготовления патоки, крахмала, спирта.

Конечно, крестьянам гораздо привычнее были такие культуры как репа и рожь, так как поначалу никто не объяснил, что делать с этим новым корнеплодом. Люди сажали его неправильно, ели сырым и так далее. Но был еще один момент, который объяснял такое сопротивление: государство именно приказало выращивать овощ. Бунтующие крестьяне в большинстве своем официально считались свободными, но были прикреплены к государственной земле. Вышедшие указы были восприняты как возвращение крепостного права, это не могло не всколыхнуть население.

Картофельные бунты на Руси, и как крестьяне жгли поля и били чиновников

Бунты в России случались и по другим поводам. В частности, тогда, когда по тем или иным причинам власти вводили сухой закон.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Видео: Что ели на Руси до Петра I, когда картошки еще не было

Царь Петр I внес огромный вклад в развитие нашей страны. Он вывел на новый уровень судоходную промышленность и наладил связи с европейскими странами. Занимали его и менее значительные проблемы, такие как введение празднования Нового года или отмена ношения бород у мужчин. У последнего царя всея Руси для всего находилось объяснение. Петр I также расширил питательный рацион россиян — он привез из-за границы картофель и приказал сажать его по всей стране. Для этого у царя были весомые причины. Россия — страна огромная, и большая ее часть имеет холодный климат, где родится скудный урожай. Из-за нехватки еды люди голодали и часто болели. Чтобы бороться с этими проблемами, Петр I привез картофель. Этот сытный и вкусный овощ может расти в холодных условиях без ущерба для урожая. А что ели на Руси до Петра I? Как справлялись без любимой всеми жареной картошечки с лучком?

Мясо и птицу люди ели редко. Корову и кур было тяжело купить из-за высокой стоимости, поэтому обычная семья могла позволить себе одну корову и несколько кур. Их холили и лелеяли, потому что они долго могли давать молоко и яйца. Именно поэтому молочные продукты всегда были на столе — молочные каши, ряженка, сметана, омлеты из печи. С рыбой было проще — рыболовный промысел был широко развит.

Из привычных нам круп не было ни гречневой, ни рисовой — они были ввезены из Азии и русским народом не признавались, назывались сарацинскими и были довольно дорогим удовольствием. Наши предки петровских времен готовили каши из пшена, ржаного зерна, пшеницы. Любимой кашей Петра I была ячневая.

Кисель был любимым напитком, но он не был сладким как сейчас. Его варили из кислого теста, откуда и пошло его название. Также люди пили квас из ржаной муки и чай из липового цвета.

Амарант — настоящий хлеб славян! Вот почему Петр I жестоко запретил выращивать амарант

Как непостижимо прекрасна и загадочна природа! Смотришь на растение, думаешь, что это сорняк, а оказывается… Щирица, бархатник, аксамитник, петушиные гребешки, кошачий хвост, лисий хвост — названий у этого красавца предостаточно. Привычный для глаза любого дачника-огородника цветок амарант хранит величайшую тайну!

Мара — богиня смерти у древних славян. Амарант в буквальном переводе означает «отрицающий смерть», начальная буква «а» и имя страшной богини формируют волшебное слово, намекающее на бессмертие…

Когда-то амарант был основной пищей славянских народов. До реформ Петра I крестьяне и прочие работники отличались отменным здоровьем и были долгожителями. Почему же Петр запретил выращивать это растение и делать из него хлеб? Доподлинно неизвестно, к сожалению. И очень жаль, что всё так сложилось, люди слишком много потеряли, перестав питаться амарантом!

Чем больше ученые исследуют это растение, тем больше узнают потрясающих фактов. Уникальные качества семян и масла амаранта исследовал Николай Иванович Вавилов еще в 30-х годах XX столетия, но после его смерти многие работы были утеряны. Только сейчас мы заново знакомимся с этим природным лекарем!

Полезные свойства амаранта

Абсолютно все части растения содержат масло, крахмал, разнообразные витамины, микроэлементы, пектин, каротин, лизин, минеральные соли. В Японии амарант ценится за свой суперсостав так же высоко, как мясо кальмара!

Семена чудо-растения содержат ценное масло. Очень вкусно употреблять их в пищу в слегка поджаренном виде, по вкусу они напоминают кедровые орешки. Семена можно добавлять в любые мучные изделия, запеканки, торты.

Листья амаранта богаты витамином С, каротином, флавоноидами, солями кальция, калия, цинка, марганца. Их успешно применяют для лечения панкреатита, гастрита, сахарного диабета, при опухолях, заболеваниях почек и печени.

По вкусу листья подобны шпинату. Что можно из них приготовить? Суп, различные салаты, компот, чай, сироп, можно использовать листья как начинку для пирога и блинов. Вкуснейшая и безумно полезная еда!

Масло амаранта является источником сквалена, мощнейшего антиоксиданта. Недавно ученые выяснили, что сквален содержится в кожном секрете человека. Масло амаранта чудесно восстанавливает кожный покров, заживляет раны, этот продукт можно применять наружно и употреблять в пищу.

Экзема, грибковые заболевания, кожные инфекции: всё это вылечит бесподобное масло.

Настои и отвары из амаранта останавливают кровь, лечат печень и сердце, желудочно-кишечные инфекции. Настоем растения лечат недержание мочи у детей.

Сок амаранта и растертую зелень можно применять как лосьон, маску для лица или бальзам-ополаскиватель для волос. Биологически активные вещества действуют благотворно на кожный покров, омолаживают, придают волосам блеск и эластичность. Вот какой он, сорняк…

Мука амаранта делается из семян. Этот продукт не содержит глютена, поэтому из такой муки получаются очень полезные изделия! Мука амаранта способствует снижению сахара в крови, помогает похудеть, положительно влияет на работу ЖКТ.

Петр I развернул кампанию по обеднению нашего питания, многие продукты руской кухни были запрещены, их заменили картофелем, помидорами… До Петра на Руси было 108 видов орехов, 108 видов овощей, 108 видов фруктов, 108 видов ягод, 108 видов клубеньковых, 108 видов злаков, 108 пряностей и 108 видов плодов*, соответствовавшие 108 славянским Богам.

* Сегодня под словом «плод» понимают объединяющее понятие, к которому относят фрукты, орехи, ягоды, которые раньше назывались просто дарами, плодами же назывались дары трав и кустарников. Примером плодов могут служить: горох, фасоль (стручки), перец, т.е. своеобразные несладкие фрукты трав.

После Петра остались единицы священных видов, используемых в пищу, что человек может видеть сам. В Европе это было сделано ещё раньше. Особенно сильно уничтожались злаки, плоды и клубеньковые, поскольку были связаны с перевоплощением человека. Единственное, что сделал Петр-самозванец, разрешил возделывать картофель (картофель, как и табак(!) относится к семейству паслёновых. Ботва, глазки и зелёный картофель ядовиты. Зелёный картофель содержит очень сильные яды, соланины, особенно опасные для здоровья детей), батат и земляную грушу, которые сегодня слабо употребляются в пищу.

Уничтожение священных растений, употреблявшихся в определённое время, привело к утрате сложных божественных реакций организма (вспомните рускую пословицу «всякому овощу своё время»). Смешение питания вызвало гнилостные процессы в организме, и теперь люди вместо благоухания источают зловоние.

Почти исчезли растения-адоптогены, остались только слабодействующие: «корень жизни», лимонник, заманиха, золотой корень. Они способствовали адаптации человека к сложным условиям и сохраняли человеку молодость и здоровье. Совершенно не осталось растений-метаморфизаторов, способствующих различным метаморфозам организма и внешности, лет 20 встречался ещё в горах Тибета «Виток священный», да и тот сегодня исчез.

В.А. Шемшук «Возвращение Рая на Землю» (II, 11).

Для начала вспомним, что христиане изменили ПОСТЪ — систему очищения организма и плавного перехода с одного вида пищи на другой (был ПОСТЪ природный, стал религиозный, не соответствующий работе организма, природным процессам). В петровскую эпоху руская кухня утратила многие продукты, и начали внедрять иноземные — нарушили рацион питания.

Петровское дело продолжили большевики. Несмотря на множество утерянных продуктов, руская кухня всё равно отличалась богатым разнообразием (почитайте дореволюционные издания по кулинарии). Большевики уничтожили это разнообразие.

«То, что мы сейчас считаем руской кухней – это пищевая традиция, искусственно созданная в советское время в условиях жесточайшего продуктового дефицита и скудности исходных ингредиентов. Советская система планирования и распределения продуктов камня на камне не оставила от разнообразия руской традиционной кухни» — Антон Прокофьев, шеф-консультант ресторана «Гусятникофф».

«Яблоко сатаны»: почему русские крестьяне отказывались сажать картошку

В России, Украине и Беларуси картошку называют вторым хлебом. И сегодня многие жители стран бывшего СССР с наступлением весны едут на дачу садить картошку, а подготовка мешков с собранным урожаем стала национальной традицией. Однако так было не всегда. Когда картошка попала в Российскую империю, крестьяне отказывались ее высаживать. Корнеплод называли «яблоком сатаны» и «плевком дьявола» и даже поднимали картофельные бунты, для усмирения которых властям приходилось использовать войска.

Петр и картошка

Столетиями главными продуктами на столе русского крестьянина была репа и редька. Корнеплоды варили, жарили, запекали в печи и гнали из них самогон. Однако с начала XVIII века ситуация начала меняться. В России появилась картошка, которая постепенно начала завоевывать место в меню русских людей. Картошку в Европу привезли из Америки испанские конкистадоры, но как она попала в Россию, точно не известно.

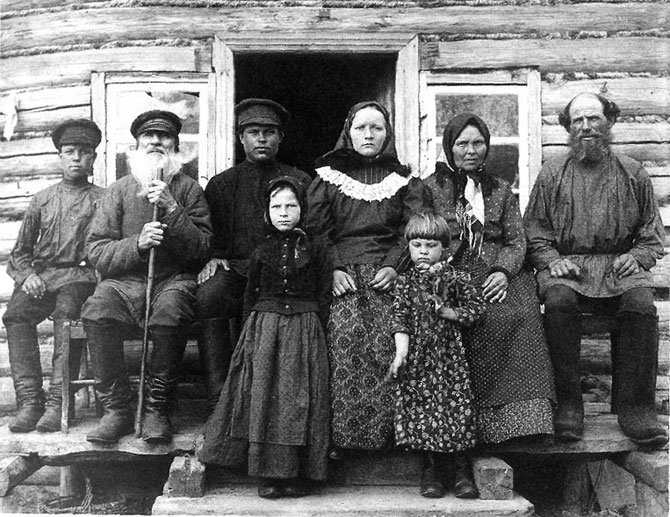

Крестьянская семья обедает в поле

По легенде во время Великого посольства картошку в Голландии попробовал Петр I. Продукт так понравился молодому царю, что он приказал отправить несколько бочек с клубнями домой. Однако это только легенда. В Роттердаме, где Петр попробовал картошку, все сделки по купле-продаже строго записывались и хранились в архивах. Упоминание о корнеплоде в голландских документах датируется только 1742 годом, и первый император России к тому времени уже умер.

С 1730 года блюда из картошки подавались к столу императрицы Анны Иоанновны. Согласно документам по праздникам ее употребляли в еду и офицеры гвардейского Семеновского полка. Ели картошку не только дворяне и военные, но и крестьяне.

Первая попытка

Массово высаживать картофель попыталась императрица Екатерина II. Она приказала закупить 8 тонн клубней и высадить их под Москвой и Петербургом, в Прибалтике и Новгороде. Большая часть посадочного материала вымерзла, а то, что уцелело, крестьяне послушно высадили. Однако селянам не объяснили, что делать с картошкой.

Семья русских крестьян

Вкус сырой картошки им не нравился, а пробуя зеленые ягодки и соцветия, крестьяне травились. Массово привить народу любовь к «немецкому овощу» не получилось. Однако его не переставали высаживать на севере России, где она стала альтернативой пшенице, которая из-за холодного климата не успевала вызревать.

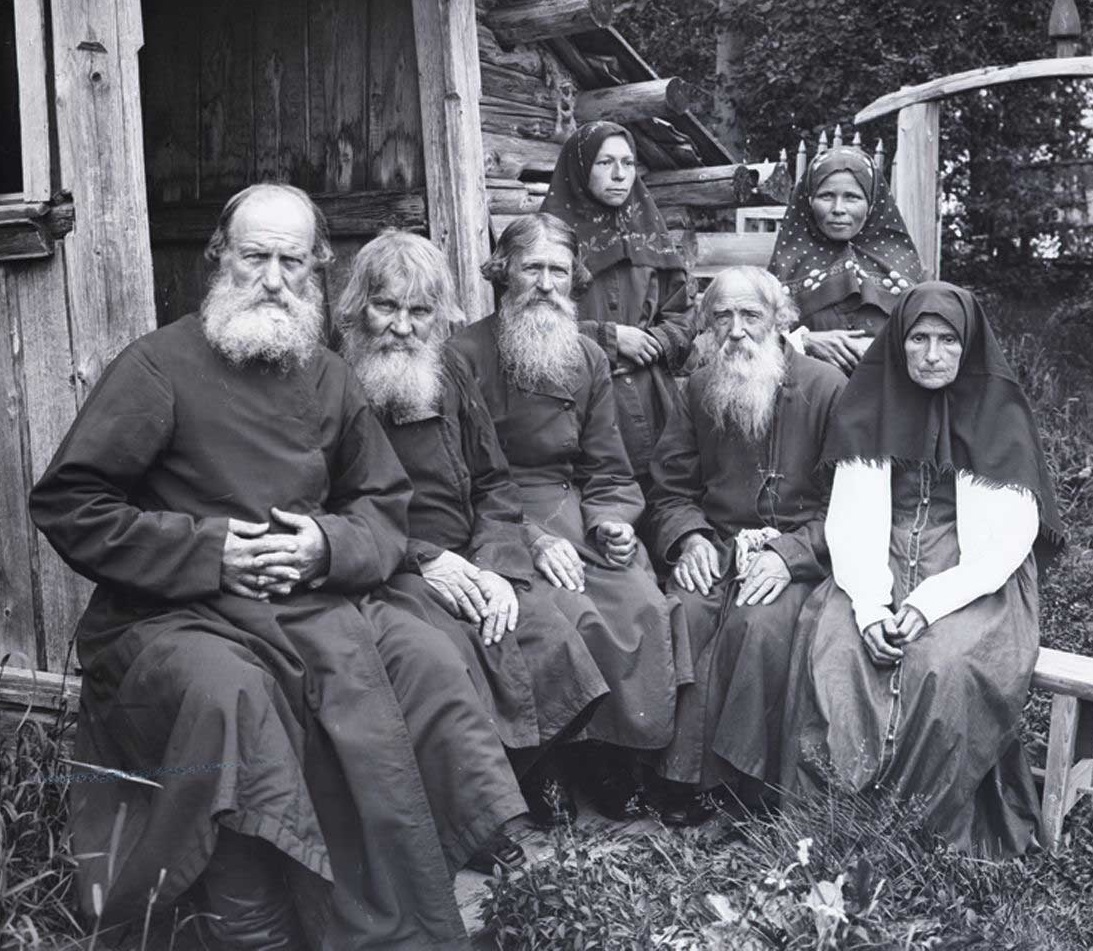

Продажа картошки на рынке

Генерал-лейтенант Яков Сиверс писал:

«Крестьяне новгородские охотно выращивают „земляное яблоко“. Едят же либо сварив, как особое блюдо, либо примешивают ко щам, либо делают из него начинку для некоторого рода пирожных».

При этом в южных и центральных губерниях отношение к продукту было враждебным.

Вторая попытка

Из-за сложных природных условий большая часть России – территория рискованного сельского хозяйства. Поэтому неурожай и, как результат, голод никого не удивляли. 1840 год тоже стал голодным, и император Николай I приказал массово высаживать картошку во всех губерниях.

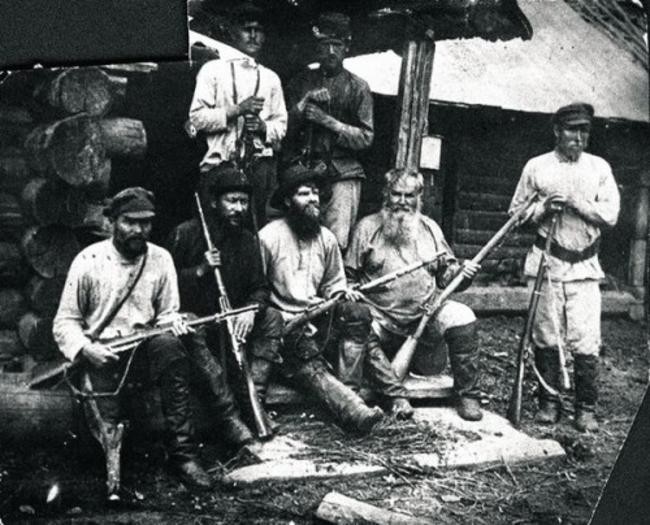

Крестьяне во время полевых работ

Для этого создавались общественные посевы, где раздавали посадочный материал; проводились наставления по возделыванию, хранению и употреблению растения; тех, кто отличился в выращивании картофеля, поощряли премиями.

Картофельный бунт

Одно дело – отводить немного земли под картошку, а другое – заменить ею привычную пшеницу и репу. Крестьяне зароптали и отказались выполнять повеление императора. Во Владимирской, Саратовской, Тобольской, Пермской, Оренбургской губерниях начались «картофельные бунты». К восстанию присоединились Поволжье, Урал, волости на Севере империи.

Громче всех возмущались консервативные старообрядцы, которые называли картошку «чертовым яблоком», «плевком дьявола», «плодом блудницы». Простые крестьяне не хотели заменять родную пшеницу «немецким овощем». Масло в огонь подливало злоупотребление местных властей, которые стремились любой ценой выполнить приказ императора.

На подавление выступлений были направлены войска. В ряде губерний приходилось использовать артиллерию. Зачинщиков бунтов судили и отправляли или в сибирскую ссылку, или на оставшуюся жизнь отдавали в солдаты. Однако народ такие меры не испугали. Крестьяне продолжали сопротивляться напору властей.

Народное признание

В 1843 году принудительную посадку картошки приостановили, но там, где земли было мало или она была плохая, корнеплод прижился. Картошку полюбили на Севере России, Урале, в Беларуси и Прибалтике. В Украине и на Поволжье ее выращивали немецкие колонисты, а русские и украинские крестьяне продолжали называть ее «репой дьявола», «земляной грушей» и «собачьими яйцами». Однако постепенно картошка занимала все больше позиций.

Картофель не только подавали на стол, но и делали из него крахмал, дрожжи, патоку и гнали спирт, использовали как корм для животных. Среди украинских крестьян появилась поговорка: «Бог создал картошку для того, чтоб и бедняку было с кого шкуру драть», а это уже народное признание.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Правда ли, что Петр I картошку в Россию не привозил, а крестьяне сначала ее ненавидели

Без чего сложно прожить русскому человеку? Если говорить о продуктах питания, то, конечно же, без картошки. Многие из нас с детства помогали своим бабушкам и родителям сажать ее, жарили на костре во время походов. Да и просто мы ее любим в любых видах — хоть жареную, хоть вареную. Но оказывается, так было далеко не всегда. И завез любимый корнеплод в Россию вовсе не Петр I. Расскажем сегодня, почему и как крестьяне бунтовали против картошки, не желая ее сажать и есть.

Что мы ели в «докартошечную» эпоху

На Руси аналогами картофеля на протяжении многих веков были репа и редька. Каких только блюд из них не готовили! Запекали, варили, жарили и даже изготовляли на их основе самогон. Но любимым овощам простого народа пришлось потесниться в начале XVIII века, потому что им на смену пришла картошка. Пожалуй, «пришла» — это слишком сильно сказано, поскольку ее проникновению в свое ежедневное меню крестьяне активно сопротивлялись. И удалось это картошке далеко не сразу.

Это был не Петр

Откуда же пришла картошка в Россию? Все мы знаем легенду о Петре I, который якобы завез клубни в свою державу. Но представьте себе, это не так. Что картошка попала в Россию через Европу является правдой, ведь туда в свою очередь ее завезли из Америки испанские конкистадоры. Но если Петр действительно проникся любовью к картофелю во время своего знаменитого Великого посольства в Голландию, то об этом бы остались письменные свидетельства. Точнее, не о самой его симпатии к корнеплоду, а о сделке по закупке клубней. Голландцы всегда фиксировали подобные вещи в специальных документах. А между тем первое упоминание о картошке и вовсе относится к 1742 году. Напомним, что Петр I в это время пребывал уже в лучшем мире и никак не мог его закупить.

Достоверно известно, что в России картошку начали использовать для царского стола с 1730 года. Императрица Анна Иоанновна завела такой обычай. По праздникам подобное угощение доводилось отведать и офицерам гвардейского Семеновского полка. С простыми людьми все было непросто.

Начало мучений и борьбы

Первую попытку осуществить посадку в глобальных масштабах предприняла Екатерина II. В отличие от других ее блестящих замыслов, этот потерпел поражение. Крестьяне, конечно, воткнули в землю 50 процентов посадочных клубней (остальные 50 вымерзли). Но кто бы еще объяснил им, что потом делать с долгожданным урожаем. Крестьяне, сажавшие картошку под Москвой, Петербургом, в Новгороде, массово травились зелеными «верхушками», не зная об их ядовитости. А те, кто пытался пробовать сами клубни, были глубоко разочарованы их вкусом. Ведь им даже не рассказали, как готовить этот «немецкий овощ» — именно так прозвали картошку бедняки.

Впрочем, были и исключения. На севере нашей Родины люди прониклись полезностью картошки и полюбили ее. Сажать ее оказалось куда выгодней пшеницы, которая из-за суровых природных условий банально не успевала созреть.

Попытка №2

Но крестьяне других регионов были возмущены до глубины души, когда Николай I в голодный 1840 год приказал повсеместно сажать картошку вместо пшеницы. Власти помогали с посадочным материалом, давали рекомендации по посадке картофеля и уходу за ним, объясняли, как употреблять его в пищу. Словом, предыдущие ошибки были учтены. Однако крестьяне были недовольны подобным развитием событием. Начались так называемые «картофельные бунты». Территория их охвата была широка, практически по всей России. Особо возмущались на действия властей старообрядцы. Окрестив ни в чем не повинный картофель «яблоком черта», «плевком дьявола» и «плодом блудницы», они категорически были настроены против посадки такого корнеплода.

Дополнительное упорство всем восставшим придавало не самое деликатное поведение местных властей, их злоупотребление своими полномочиями. В итоге все произошедшее можно описать известной поговоркой: «Хотелось как лучше, а получилось как всегда».

По-хорошему сначала не получилось

А из столицы уже были посланы войска на усмирение бунтовщиков. Часть задержанных отправилась в ссылку в Сибирь, часть мужского населения была отдана навеки в солдаты. Использовалась военная сила, а не уговоры. Но они, учитывая настрой простого народа, все равно бы не помогли.

А потом произошло нечто странное. А может, наоборот, объяснимое человеческой психологией. Когда в 1843 году власти отказались от массовой посадки картошки в принудительном порядке, ситуация стала исправляться. Овощ уже доказал свою выносливость, да и понемногу стал нравиться крестьянам. Вскоре корнеплод по-настоящему сильно полюбили не только на Севере, но и на Урале, в Белоруссии, Прибалтике.

Картошка становилась не просто популярной — она постепенно стала частью жизни россиян. Словом, стоило перестать заставлять, и многострадальный корнеплод стал всеобщим любимцем. И сегодня мы точно не променяем его ни на что другое. Благо, и власти давно не вмешиваются в подобные вопросы.