какие идеи отстаивали последователи преподобного нила сорского

«Скитского жития начальник»

Преподобный Нил Сорский и его поучения

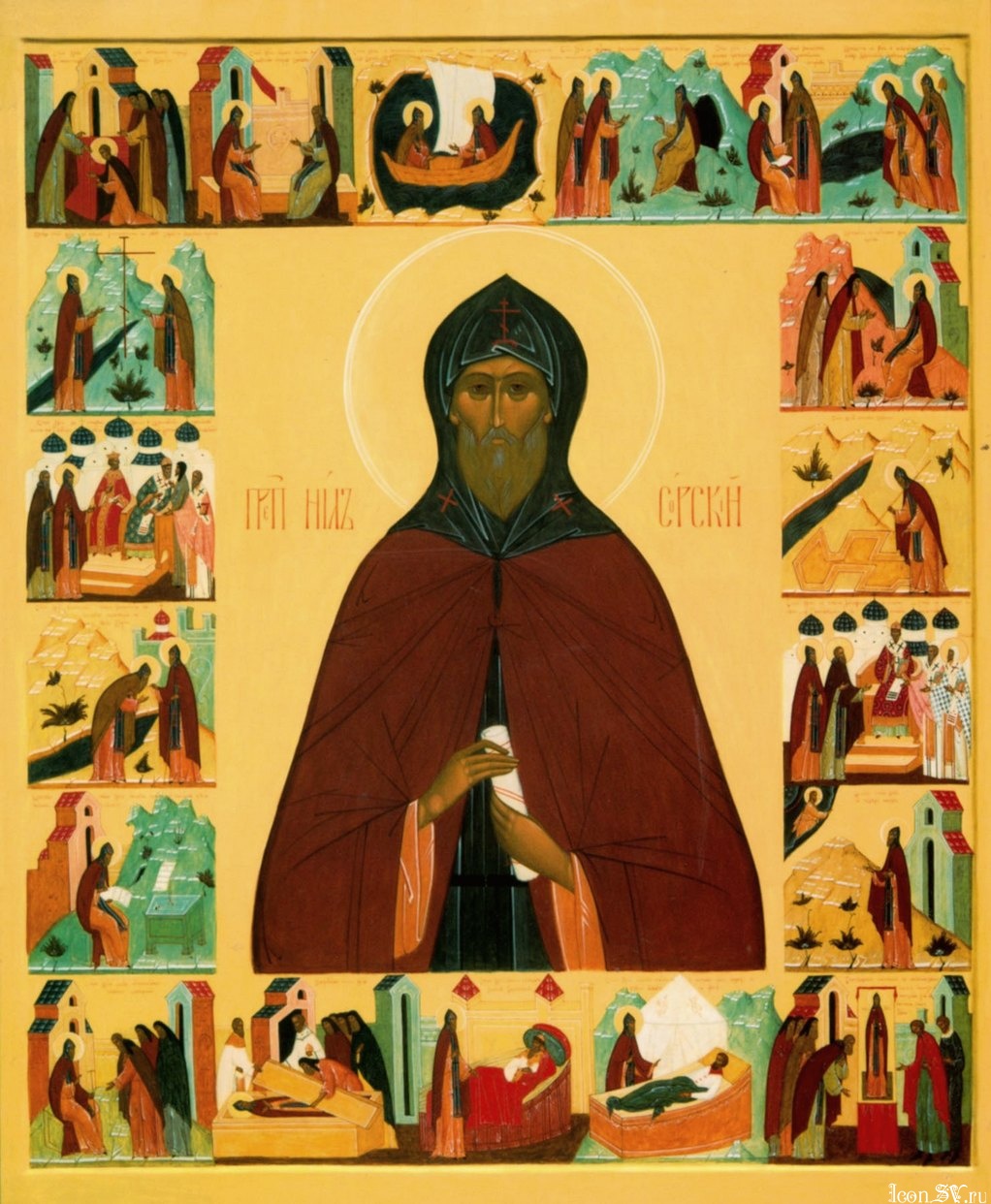

Основателем скитского образа монашеской жизни на Руси по праву считается преподобный Нил Сорский. Ему принадлежит заслуга не только создания первого скита на наших землях, но и составления Устава монашеской жизни в нём. Память святого отмечается 20 мая.

Монашеский постриг

Первой обителью молодого подвижника стал Кирилло-Белозерский монастырь, где он и принял монашество. Своим духовным руководителем Нил имел опытного старца Паисия (Ярославова), который впоследствии стал игуменом Свято-Троицкого Сергиева монастыря. Известно, что вместе со своим учителем преподобный принимал участие в Соборе в 1490-м г., на котором осуждалась ересь жидовствующих.

Паломничество на Афон

Вскоре и у самого Нила в обители появились свои ученики. С одним из них – иноком Иннокентием, происходившем из княжеского рода Охлебининых – Нил отправился в паломничество на Восток, в котором он побывал, как сам писал, «на Горе Афонской, в странах Цареградских и других местах».

На Святой Горе преподобный провёл несколько лет, очевидно, обучаясь умному деланию и изучая творения святых отцов. Сам он впоследствии вспоминал об этом времени: «Я, как пчела, перелетал с одного цветка на другой, чтобы изучить основы христианского жития и оживить свою зачерствевшую душу, дабы уготовить её ко спасению».

На Афоне Нил познакомился с неизвестным ещё тогда на Руси скитским устройством монашеского жительства. Очевидно, что уже тогда у преподобного появилось желание перенести этот образ жизни монашеской общины к себе на Родину.

Основание скита

Со временем и другие монахи, узнавая о подвижнической жизни святого и находя скитское жительство подходящим для себя, стали селиться невдалеке от келлии преподобного. Для удовлетворения нужд братии была устроена водяная мельница, а со временем на высокой насыпи, землю для которой носил сам Нил, был построен деревянный храм в честь Сретения Господня. Также была сооружена братская усыпальница, где раз в неделю совершалась панихида.

Особенности скитского жительства

Жизнь братии в устроенном преподобным Нилом скиту строилась по восточному образцу. Монахи ставили себе келлии на значительном расстоянии друг от друга, на расстоянии брошенного камня, и селились в них по одному. Виделись они не чаще двух раз в неделю за богослужением. На пропитание они должны были зарабатывать исключительно своим рукоделием, причём избирался именно такой вид рукоделия, которым можно было заниматься, не покидая келлии. Главным деланием монахов, таким образом, становилась непрестанная молитва и изучение Священного Писания.

Главным деланием монахов становилась непрестанная молитва и изучение Священного Писания

Известно, что сам преподобный Нил занимался сверкой списков церковных книг и их исправлением с целью наибольшего приближения к оригиналу. Именно на учении святых отцов и исполнении заповедей святой и старался строить всю духовную жизнь в скиту. Сам он писал, что искал ответ на любой неразрешимый вопрос лишь в Священном Писании или Предании, и если не находил, то откладывал вопрос на время и вновь искал, и находил ответ лишь в священных книгах. Так же он учил поступать и своих сподвижников. В связи с этим неграмотных монахов Нил в скит не принимал. Сохранились и некоторые собственные труды преподобного: несколько посланий и «Устав скитского жития».

Ошибочным, однако, будет считать, что жизнь в скиту преподобный Нил Сорский противопоставлял общежительному жительству монахов, отвергая последнее как неудобное для спасения. Об этом свидетельствует и тот факт, что в самом скиту Нил не совершал монашеских постригов – сюда приходили уже постриженные монахи из общежительных монастырей. Таким образом, скитское иночество заняло лишь место недостающего звена в уже сложившейся монашеской традиции, как средний путь между общежитием и отшельничеством.

Пример нестяжательности

Ещё одним обязательным условием жительства в скиту была крайняя нестяжательность монахов. Ничего лишнего в келлии они не должны были иметь, зарабатывали лишь столько, сколько необходимо для их пропитания. Для тех же монахов, кто в силу физической немощи не мог зарабатывать рукоделием, позволительно было брать милостыню у других, но только самую необходимую, чтобы жить без излишества. Не оправдывал Нил дух стяжательства иноков и необходимостью подавать милостыню. Он считал, что главная милостыня монахов состоит в духовном совете и слове утешения.

Свою позицию крайнего нестяжательства преподобный выразил на Московском Соборе 1503 г., на котором он выступал за то, чтобы монастыри отказались от владения селами. Это вызвало противостояние между «нестяжателями» и сторонниками игумена Иосифа Волоцкого («иосифлянами»), который отстаивал право монастырей на владение имениями. И хотя сторонников позиции Нила Сорского тогда оказалось намного меньше, сама идея нестяжательства ещё долгое время была поддерживаема многими иноками и даже целыми монастырями.

Завещание преподобного Нила

7 (20) мая 1508 года, на праздник святых жен-мироносиц, старец Нил преставился. Будучи смиренным при жизни, он желал остаться таковым и по смерти, что выразилось в завещании похоронить его без всяких почестей или же отдать тело на съедение диким зверям. «Ибо оно тяжко согрешило пред Богом и недостойно погребения», – писал он в своём завещании. Эту часть завещания иноки не исполнили и погребли тело преподобного Нила у стен построенного им храма Сретения Господня. В более поздних источниках упоминается и часовня, построенная над гробом святого.

Ещё задолго до своей смерти Нил передал своему верному ученику Иннокентию и распоряжения относительно основанного преподобным скита: «Здесь же как было при жизни моей, так пусть будет и по смерти». Сам святой неоднократно свидетельствовал своё покровительство над обителью и по смерти. Так, когда в 1569-м году царь Иоанн Грозный хотел построить каменный храм вместо деревянного, сам преподобный Нил явился ему во сне и строго запретил это делать.

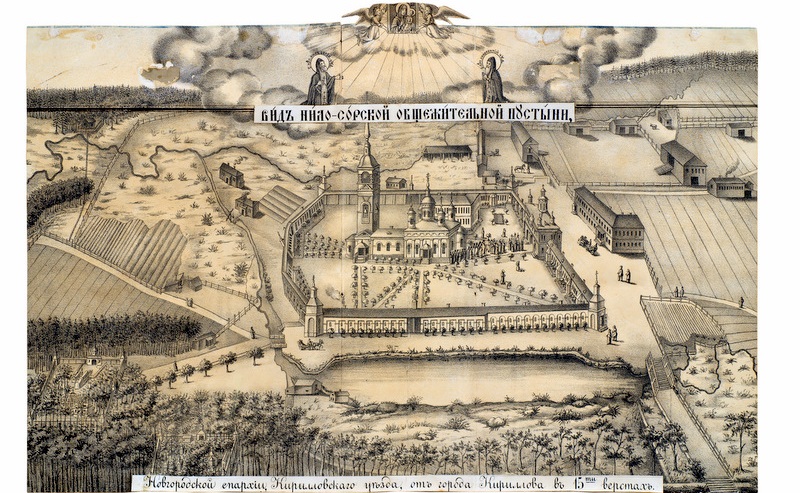

Спустя много веков после этого – в 1840-е годы – вновь возникла идея строительства каменного храма в Нило-Сорской пустыни на месте старого. Однако когда начали вестись строительные работы, своды нового храма рухнули, но при этом чудом удалось спастись находившимся там строителям. Позже над могилой преподобного всё же был воздвигнут храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

В советские годы скит преподобного Нила был закрыт и отдан в пользование вначале Дому инвалидов, а затем – в 1961-м году – психоневрологическому интернату. Со временем были обнаружены останки одного из монахов, как предполагали, самого Нила Сорского. Долгое время они хранились в музее и лишь в 2001-м году были отправлены в Москву на экспертизу. Однако после этого в интернате случился большой пожар и ряд других трагических событий, в связи с чем было решено вернуть останки назад и положить их на старое место – под полом бывшего Тихвинского храма, теперь служившего столовой для больных. Так завещание преподобного Нила Сорского о погребении его останков без почестей было исполнено спустя много веков.

Поучения преподобного Нила Сорского

О борьбе со страстями

Ум свой должно содержать в великом благоговении, надежде на Бога, чтобы все делать к благоугождению Его, а не из тщеславия и человекоугодия, постоянно помня, что Господь всегда с нами, все наполняющий и вездесущий. Создавший наше ухо и око все слышит и видит.

Труды телесные требуются только от крепких силами и здоровых, сообразно силам каждого; мысленное же делание, постоянное блюдение ума в благоговении, памятовании о Боге, в любви к Нему, – требуется от всех, даже и находящихся в великой болезни.

Страсть, во всех своих проявлениях, подлежит или соразмерному с виною покаянию, или будущему мучению.

Нужно непрестанно каяться и молиться об избавлении от всякой страсти. Будущей же муке подлежат не за брань врага, а за свою нераскаянность.

Будущей же муке подлежат не за брань врага, а за свою нераскаянность

Отгонять и искоренять помыслы могут только совершенные в духовной жизни, а противостоять им – преуспевающие в ней. А новоначальные и немощные только молятся об избавлении от них и стараются дурные помыслы заменить хорошими…

Самые помыслы гневные нужно искоренять из сердца, что и будет полным сердечным прощением. Великую же победу над гневным помыслом одерживает тот, кто не только прощает, но и молится за оскорбителя.

Побежденный духом гордости сам для себя и бес, и враг и в себе самом же носит готовую для себя погибель.

Слово Божие никто не должен утаивать по своему нерадению, но, сознавая свою немощь, не скрывать и Божией истины, чтобы, наряду с преступлением заповедей, не быть нам повинными и в превратном толковании другими Божиих слов.

О молитве

Много добродетельных деланий, но все они – частные; сердечная же молитва – источник всех благ, она напояет душу, как сады.

Молиться за брата – это есть любовь и прощение, а призывать в помощь его молитвы – это уже есть смирение.

Умная молитва выше телесной; телесное делание – лист, а внутреннее, умное – плод.

О скорбях

Без попущения Божия враг не может сам по себе причинить нам ничего: он опечаливает дух наш не столько, сколько бы ему хотелось, но сколько попустит ему Бог.

Если скорбь приходит от людей, претерпевать ее нужно благодушно, нужно молиться за оскорбителей, твердо зная, что не без Промысла Божия случается все с нами, но Бог устраивает нам это на пользу и для спасения наших душ.

Хотя в настоящее время посылаемые скорби и кажутся нам бесполезными, но впоследствии мы увидим, что истинно полезно нам не то, чего мы сами желаем, но то, что устраивает Бог.

Душа, желающая угодить Богу, должна запастись терпением и надеждою

Прежде же всего душа, желающая угодить Богу, должна запастись терпением и надеждою. Ибо в том и состоит хитрость врага, чтобы навести на нас уныние и чрез то лишить надежды на помощь Божию. Но Бог никогда не попускает врагу одолевать душу, уповающую на Него, поскольку знает немощи наши.

Иноческая милостыня в том, чтобы помочь брату во время его нужды советом, утешить его скорбь мудрым рассуждением. Но это дело способных, для новоначальных же составит милостыню претерпевание скорбей, обид и укоризны от братий.

Без искушений никто никогда не может получить венца, потому, находясь в искушении, должно возблагодарить Господа, Благодателя и Спасителя нашего!

Бог терпит все немощи человека, всегда же ропщущего не потерпит, даже и накажет его.

Нам нужно иметь скорбь полезную, скорбь о грехах наших, с доброю надеждою на милосердие Божие чрез покаяние, зная, что нет греха, который бы победил человеколюбие Божие, что оно все прощает кающимся и молящимся. Этим-то скорбь для человека растворяется радостью, делает его усердным ко всякому добру и терпеливым во всех злоключениях.

Источники:

Преподобный Нил Сорский

20 мая (7 мая ст. ст.) совершается память одного из самых строгих подвижников благочестия Древней Руси — преподобного Нила Сорского, идейного вдохновителя течения «нестяжателей», которые выступали против крупного монастырского землевладения и призывали монашествующих руководствоваться примером и образом жизни Афонских иноков. Преподобный Нил стал основателем скитского пустынножительства на Руси и оставил после себя немногочисленные, но очень глубокие по духовному содержанию — заключающемуся во внутреннем совершенствовании и созерцательной молитве — труды об уставе иноческой жизни.

Содержание:

Житие преподобного Нила Сорского

О житии преподобного Нила до нас дошли весьма немногочисленные сведения. Он родился в 1433 году в царствующем граде Москве и происходил из дворянского рода Майковых. В юных годах отказался от женитьбы и большую часть своей жизни (около пятидесяти лет) провел в монашестве. Начало иноческой жизни преподобный положил в Кирило-Белозерской обители, где пользовался руководством мудрого и строгого старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Троице-Сергиева монастыря. Спустя несколько времени он вместе с учеником своим и сотрудником монахом Иннокентием отправился в паломничество по святым местам восточным. Несколько лет провел он на Афонской горе и в монастырях константинопольских, изучая все виды монашеского подвижничества, в особенности — скитский образ жизни, который до той поры не практиковался на Руси. Очень тщательно прп. Нил исследовал и опытом проходил наставления богомудрых древних отцов Церкви: Антония Великого, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Варсонофия, Иоанна Лествичника, Максима Исповедника, Исихия, Петра Дамаскина и прочих. И, возлюбив скитский образ жизни, преподобный задумался над тем, чтобы по прибытии на родину ввести и здесь этот новый, по образу восточных подвижников, уставной порядок. До него на Руси было два вида иночества: общежительный и отшельнический. Нил положил начало третьему — среднему пути подвижничества: иноки селились один от другого на таком расстоянии, чтобы можно было только слышать голос друг друга, а подвизались каждый особо, в уединении.

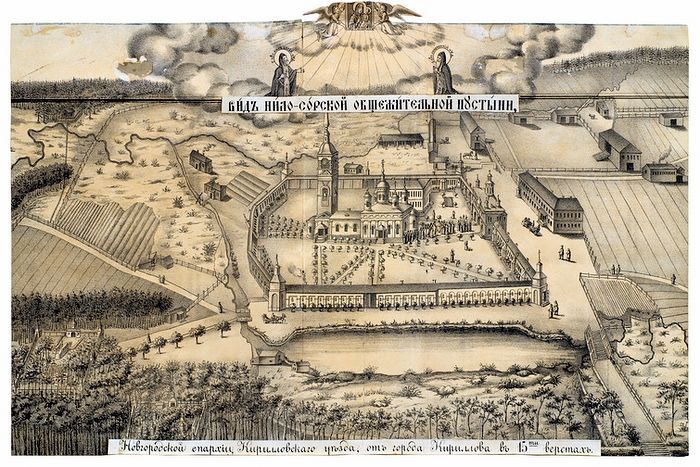

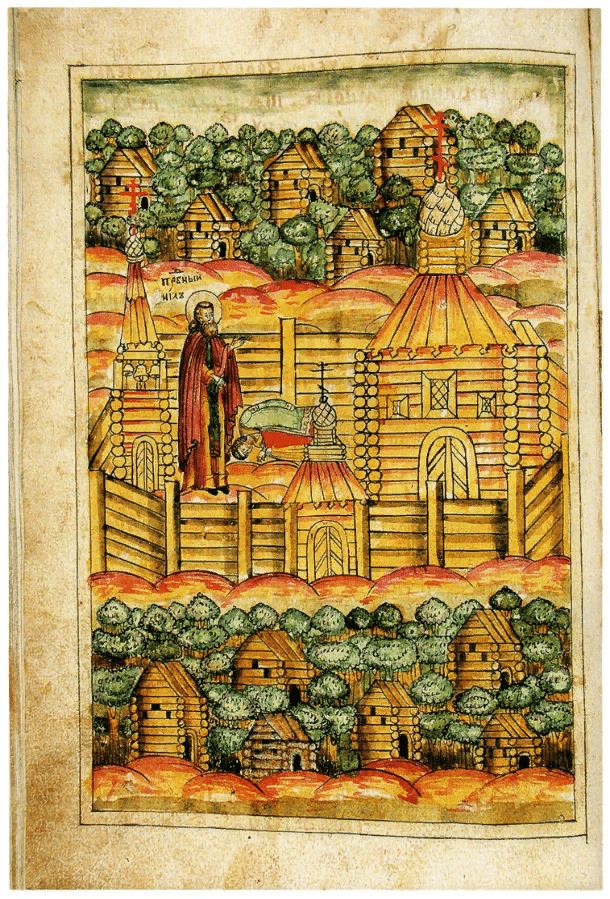

В глухих лесах Вологодской области, на берегу безвестной реки Сорки, преподобный старец водрузил крест, поставил сперва часовню и уединенную келию и при ней ископал кладезь, а когда собралось к нему для сожития несколько братии, то возвел деревянную церковь во имя Сретения Господня. Келии были построены на возвышении: каждая одна от другой и от храма отстояли на расстоянии брошенного камня. Скитники, по примеру восточных иноков, собирались в храм для общей молитвы только по субботам, воскресеньям и праздникам, в прочие дни каждый молился и трудился в своей келии. Так появился первый русский скит с новым в то время уставом, заимствованным преподобным Нилом на Афоне.

Умирая, преподобный Нил, ввиду крайнего смирения своего, оставил следующее завещание:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Завещаю яже о себе, моим присным господам и братиям, яже суть моего нрава. Молю вас, повергните мое тело в пустыни, да изъядят е звери и птицы: понеже согрешило есть Богу много и недостойно есть погребения. Аще ли сице не сотворите, то, ископавши ров на месте, идеже живем, со всяким безчестием погребите мя. Бойтеся же слова, еже Великий Арсений завеща учеником своим, глаголя: на суде стану с вами, аще кому дадите тело мое. Тщание бо и мне было то, елико по силе моей, да не сподоблен буду чести и славы века сего некоторыя, якоже в житии сем, тако и по смерти моей. Молю же всех, да помолятся о души моей грешней, и прощения прошу от всех и от мене прощение да будет, Бог да простит всех нас.

Великий старец отошел ко Господу 7 мая 1508 года, в третью неделю по Пасхе — святых жен-мироносиц, будучи 75 лет от рождения. Мощи его, погребенные в основанной им обители, прославились множеством чудотворений.

Иноческий Устав Нила Сорского

Преподобный Нил в своем учении и уставе исключал крупное землевладение для иноков, когда целые крестьянские поселения попадали в монастырскую собственность, и утверждал, что отшельники должны жить трудами рук своих. Сам он был для братии образцом смирения и трудолюбия и отличался крайней нестяжательностью.

В завещании ученикам преподобный Нил так изображает внешнюю сторону скитского жития:

Преимущественный труд и подвиг скитского жития заключался во внутреннем подвижничестве, тщательном наблюдении над состояниями души, в очищении ее непрестанной молитвой и богомыслии. Главным деланием иноков была борьба со своими помыслами и страстями, чтобы стяжать добродетели и просвещение ума и сердца. Это учение преподобный Нил подробно излагает в завещании для учеников своих и в обширном сочинении: «Предание о жительстве от святых отец учеником своим», или скитском уставе, где указывает на ступени этого спасительного мысленного делания. Первая ступень — отречение от мира, в частности, от всяких мирских развлечений; вторая — непрестанная молитва, сопровождаемая памятью о смерти.

«Иосифляне» и «нестяжатели». Полемика с прп. Иосифом Волоцким

Говоря о житии прп. Нила, следует подробно рассмотреть основные противоречия и спорные вопросы духовной жизни его эпохи, чтобы глубже понять точку зрения преподобного и его внутренние убеждения, которые особенно ясно проявлялись в ходе полемики с главным идейным противником его — прп. Иосифом, игуменом Волоцкого монастыря. На рубеже 15-16 столетий в Русской церкви ясно обозначились два различных направления религиозной мысли: движение иосифлян и нестяжателей, то есть сторонников и противников монастырского землевладения. Духовным лидером нестяжателей стал преподобный Нил Сорский, другое течение возглавил прп. Иосиф. Много разногласий вызывал также вопрос о допустимых мерах наказания для признанных виновными в «ереси жидовствующих» — иосифляне жестко настаивали здесь на градских казнях, но нестяжатели были категорически против подобных методов и считали их недопустимыми по христианским заповедям.

В это время большое влияние, как на внешнюю, так и на внутреннюю государственную политику, оказывала вторая жена великого князя Московского Ивана III — великая княгиня София Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина 11. Она прибыла из Рима, куда была вынуждена переехать еще в детстве со всем своим семейством, причем сам папа Сикст принимал в ее последующей судьбе самое активное участие. Так, готовясь к предстоящему браку, вместе с портретом Софьи он передал Великому князю особую грамоту, позволяющую русским дипломатам беспрепятственно проезжать по странам Европы в течение ряда лет, и выделил некоторую денежную сумму в качестве приданого. Кортеж будущей государыни, помимо русских послов, насчитывал еще и немало итальянцев, поступивших в дальнейшем на русскую службу. Жители Новгорода и Пскова приняли торжественную делегацию весьма радушно, но въезд в Москву был обозначен довольно неприятным эпизодом, когда сопровождавшему Софью итальянскому епископу Бонумбре запретили ввозить католическое распятие на территорию города. Известный русский историк В.О. Ключевский описывает данные события следующим образом:

Иван был женат два раза. Первая жена его была сестра его соседа, Марья Борисовна. По смерти ее (1467) Иван стал искать другой жены подальше и поважнее. Тогда в Риме проживала сирота, племянница последнего римского императора Софья Фоминична Палеолог. Несмотря на то, что греки со времени флорентийской унии сильно уронили себя в русских православных глазах, несмотря на то, что Софья жила так близко к ненавистному папе, в таком подозрительном церковном обществе, Иван III, одолев в себе религиозную брезгливость, выписал царевну из Италии и женился на ней в 1472 году. Эта царевна, известная тогда в Европе своей редкой полнотой, привезла в Москву очень тонкий ум и получила здесь весьма важное значение. Бояре XVI века приписывали ей все неприятные им нововведения, какие с того времени появились при московском дворе [1].

При Софье были вызваны в Москву лучшие итальянские мастера, которые построили новый Успенский собор, Грановитую палату и новый каменный дворец на месте прежних деревянных хором. В то же время при Кремле стал заводиться сложный и строгий церемониал, Иван III впервые стал именовать себя «царем всея Руси», а на его печатях появился двуглавый орел — символ царской власти византийских императоров. Тогда же появляется теория и о Божественном происхождении царской власти, развитию которой немало способствовал прп. Иосиф Волоцкий. Так, например, он утверждал, что «царь естеством подобен всем человекам, властью же подобен Вышнему Богу».

Уже при Иване III, еще более при Василии верховная власть окружила себя тем ореолом, который так резко отделил московского государя от всего остального общества. Посол императора германского Герберштейн, наблюдавший Москву при Василии, замечает, что этот великий князь докончил то, что начал его отец, и властью своею над подданными превосходит едва ли не всех монархов на свете. Он добавляет, что в Москве говорят про великого князя: воля государева — Божия воля, государь —исполнитель воли Божией. Когда москвичей спрашивают о каком-нибудь неизвестном им или сомнительном деле, они отвечают затверженными выражениями: мы того не знаем, знает то Бог да великий государь. По словам Герберштейна, они даже величали своего государя ключником и постельничим Божиим, применяя язык московского двора к столь возвышенным отношениям. Так, уже ко времени Василиева преемника Ивана IV в Москве был готов тот кодекс политических понятий, которыми так долго жила потом Московская Русь [2].

В 1490 году состоялся первый собор против «ереси жидовствующих»: заволжские старцы Паисий и Нил были приглашены по этому поводу в Москву. Присутствовал преподобный также и на соборе 1503 года. Тогда в полемике своей с прп. Иосифом Волоцким преподобный Нил доказывал, что следует освободить монастыри от управления вотчинами, то есть населенными имениями. К мнению Нила пристали многие иноки Кирилло-Белозерские и некоторые из других монастырей. В своих возражениях прп. Иосиф выдвигал, главным образом, следующие аргументы: «если у монастырей сел не будет, то как честному и благородному человеку постричься? Аще не будет честных старцев, отколе взять на митрополию, или архиепископа, или епископа и на всякие честные власти? А коли не будет честных старцев и благородных, то и вере будет колебание». И, хотя победа осталась за сторонниками монастырских землевладений, нестяжатели не думали в дальнейшем отказываться от своих убеждений.

В.О. Ключевский, занимая в целом как бы среднюю позицию по этому вопросу, дает, однако, и достаточно негативную характеристику монастырским собственникам:

Самыми видными противниками «иосифлян», как звали последователей Иосифа, выступили в полемике князь-инок Вассиан Патрикеев и пришлец с Афона Максим Грек. Сочинения Вассиана — обличительные памфлеты: поборая по своем учителе Ниле Сорском, яркими, нередко правдиво-резкими чертами изображает он немонашескую жизнь вотчинных монастырей, хозяйственную суетливость монахов, их угодливость перед сильными и богатыми, корыстолюбие, лихоимство и жестокое обращение со своими крестьянами… Вассиан клонит свою речь к тем же обвинениям, какие потом прямо высказал единомышленник его князь Курбский: любостяжательные монахи своим сельским хозяйничаньем разорили крестьянские земли, а внушениями о спасительности вкладов по душе сделали воинский чин, служилых землевладельцев хуже калик убогих. Сочинения Максима Грека против монастырского землевладения свободны от полемических излишеств. Он спокойно разбирает предмет по существу, хотя по местам не обходится без колких замечаний. Вводя строгое общежитие в своем монастыре, Иосиф надеялся исправить монастырский быт и устранить противоречие между иноческим отречением от собственности и земельными богатствами монастырей более диалектической, чем практической комбинацией: в общежитии — де все принадлежит монастырю и ничего отдельно монахам. Это все равно, возражает Максим, как если бы кто, вступив в шайку разбойников и награбив с ними богатство, потом пойманный стал оправдываться на пытке: я не виноват, потому что все осталось у товарищей, а я у них ничего не взял. Качества истинного монаха никогда не совместятся с отношениями и привычками любостяжательного монашества: такова основная мысль полемики Максима Грека [3].

Первичные причины противоречий между сторонниками и противниками монастырских имений можно увидеть, если внимательно изучить начальную историю образования общежительных монастырей на Руси. В.О. Ключевский говорит о двух типах таких монастырей: «пустынных» и «мирских». Основатели «пустынных» монастырей выходили на свой подвиг по глубокому внутреннему призванию и, обыкновенно, еще в молодости. Получив соответствующий опыт в общежитии, они были готовы идти в уединение, далее — способные к назиданию старцы-подвижники собирали вокруг себя молодую братию и, таким образом, возникало новое общежитие. Иноки-пустынножители проводили дни в суровых подвигах и молитве, избегая всяких излишеств и питаясь трудами рук своих.

«Мирские» монастыри имели совершено иную историю. Так, например, богатый боярин или купец, желая иметь себе место в монастыре, где надеялся с наибольшей пользой для души молиться и благотворить при жизни и упокоиться по смерти, строил церковь и кельи и собирал братию, обеспечивая ее содержание и недвижимыми имениями. Владетельный князь украшал обителями свой стольный город, иногда монастырь строился при содействии целого общества, городского или сельского, считалось и весьма зазорным, если в каком-либо городе не было своего монастыря. Монастырь был нужен городскому и сельскому округу, чтобы обывателем было где постричься в старости и при смерти «устроить душу» посмертным поминовением. Братья, которую строители набирали в такие мирские монастыри для церковной службы, имела значение наемных богомольцев и получала «служеное» жалование из монастырской казны. Люди, искавшие под старость в мирском монастыре покоя от мирских забот, не могли исполнять строгих, деятельных правил иноческого устава. Идеи прп. Нила Сорского были здесь неприемлемы, так как такие монастыри изначально имели свои вотчины, и насельники именно таких «мирских» монастырей составляли тогда уже значительную часть русского иночества [4].

Вслед за собором 1503 года, решения которого главным образом касались монастырских вотчин, в декабре 1504 года состоялся повторный собор против «ереси жидовствующих». Председательствовал на нем старший сын княгини Софьи великий князь Василий. Старый князь в деятельности собора участия практически не принимал, не были на этот раз приглашены и представители от нестяжателей. По сравнению с 1490-м годом обвиняемым вынесли куда более суровый приговор: прп. Иосиф, руководствуясь примером Западной Европы и частенько апеллируя к Ветхому Завету, требовал теперь самого сурового наказания, утверждая, что «еретика и отступника не только осуждать, но и проклинать следует, царям же и князьям и судьям подобает отправлять их в заточение и предавать лютым казням» [5]. Тогда в специально построенных деревянных срубах были сожжены в Москве брат Федора Курицына Иван Волк Курицын, Иван Максимов, Дмитрий Пустоселов. Некраса Рукавова по урезанию языка отослали в Новгород, где его сожгли вместе с юрьевским архимандритом Касьяном, братом Иваном Самочерным и другими. Остальных разослали по монастырям.

Казни еретиков вызвали неоднозначную реакцию в русском обществе. Смущение вызывало несоответствие практики казней Евангелию, писаниям святых отцов и каноническим нормам. Против доводов, изложенных в «Просветителе», было составлено «Слово ответное заволжских старцев», авторство которого, главным образом, приписывают князю-иноку Вассиану Патрикееву. Письмо это звучит достаточно резко и открыто, с прямым укором к волоцкому игумену:

А ты, господин Иосиф, почему не испытаешь своей святости? Связал бы архимандрита Касьяна своей мантией, и пока бы он не сгорел, ты бы связанного его в огне держал! А мы бы тебя, из пламени вышедшего, приняли как одного из трех отроков! Пойми, господин Иосиф, велика разница между Моисеем, Илией и апостолом Петром, апостолом Павлом, да и между тобой и ими!

Сама борьба с «ересью жидовствующих» в то время тесно переплеталась с политической борьбой за власть между двумя придворными группировками: сторонниками внука Иоанна III от первого брака Димитрия, уже венчанного в 1498 году на великое княжество, и партией соперника его, будущего великого князя Василия III, старшего сына Софии Палеолог. В конечном итоге победил Василий, все главные противники его, в том числе и сам Дмитрий и мать его Елена Волошанка, были признаны виновными в ереси и потерпели различные степени наказания. Иван III аннулировал решение о назначении Дмитрия наследником и 11 апреля 1502 года приказал заключить невестку и бывшего наследника в тюрьму. Елена Волошанка умерла в заключении «нужной смертью» (то есть была убита) в январе 1505 года.

В предсмертный свой час великий князь Иоанн почувствовал внутреннюю необходимость покаяться перед старшим внуком. Осведомленный австрийский посол Сигизмунд Герберштейн утверждал, что на пороге в вечность государь призвал к себе Дмитрия и сказал: «Милый внук, я согрешил перед Богом и перед тобою, заключив тебя в темницу и лишив тебя законного наследства; заклинаю тебя — прости мне обиду; будь свободен, иди и пользуйся своим правом». Дмитрий, растроганный этой речью, охотно простил вину деда. Но при выходе из его покоев был схвачен по приказанию дяди Гавриила (будущего великого князя Василия III) и брошен в темницу. Одни полагают, что он погиб от голода и холода, другие — что он задушен дымом. Дмитрий-внук скончался в 1509 году в тюремном заточении [6].

В династическом кризисе конца XV века очень много вопросов и белых пятен, а по имеющимся источникам можно почерпнуть только весьма скудные сведения. Неизвестна, например, истинная причина внезапной смерти старшего сына Ивана III — Ивана Молодого, который по праву являлся законным наследником московского престола. Он скончался в возрасте 31-го года, после того как начал принимать снадобья у специально выписанного для него из Венеции великой княгиней Софьей лекаря, поручившегося вылечить Ивана от болезни ног. Некоторые исследователи считают, что именно с конца 15 века уже ясно проявились предпосылки для последующего раскола на Руси. В частности, русский публицист Г.П. Федотов писал, что «святая наша история завершается к концу 16 столетия».

Теория прп. Иосифа Волоцкого о необходимости пострижения людей «честных и благородных» для возведения впоследствии на епископскую кафедру не нашла своего практического оправдания в истории Русской Церкви. Спустя всего лишь полтора века после собора 1503 года, окончательно закрепившего право собственности на монастырские вотчины, все епископы (кроме св. Павла Коломенского), постриженики обеспеченных и благополучных монастырей, не смогли проявить силу духа и дали свое согласие на пагубные для Руси нововведения. С другой стороны, известно, что такие отцы-светильники богословия, как свт. Никола Мирликийский, свт. Василий Великий, свт. Иоанн Златоуст и прочие святые архипастыри того времени, строгие аскеты и подвижники, до восшествия своего на епископский престол многие годы проводили в подвигах строгого аскетизма и пустынножительства, и все они явились твердыми и бескомпромиссными исповедниками истинной веры. На протяжении многовековой истории борьбы с ересями в древней Византии главный оплот Православия составляли монашествующие. Но на Руси открытое сопротивление против церковных нововведений XVII века оказал один только Соловецкий монастырь и скитские подвижники, другие же крупные монастыри не вступили в организованное противодействие, хотя, казалось, что именно в этот решающий момент должна была бы и проявиться истинная ревность по чистоте веры. Получилось даже напротив: многие наиболее значительные монастыри в то время стали суровыми тюрьмами для исповедников древнего благочестия. Спустя еще несколько десятилетий, при Петре I и особенно по указам Екатерины II в 1764 году, была произведена полная секуляризация церковных земель, лишившая запустевшие новообрядческие монастыри всех их былых привилегий.

Истинная иноческая жизнь сокрылась в потаенных старообрядческих скитах, следовавших уставам прп. Нила Сорского. Здесь, вдали от мирской суеты, собирались строгие подвижники, мужественно рисковавшие и самой своей жизнью ради верности древнему благочестию. Говорил прп. Нил:

Во гроб вселимся, ничто же от мира сего вземше, ни красоты, ни славы, ни власти, ни чести, ни иного какого наследия житейского.

В основе его творений, в отличие от произведений прп. Иосифа Волоцкого, лежит обращение ума и сердца к будущему веку, где праведных ожидает вечная награда и неизреченная радость, к которой должны мы стремиться всеми силами души. Учеников своих он всегда призывал не возвращаться вспять, к мирским соблазнам, но утвердиться мыслями к вечности, где и есть настоящая жизнь христианина, конечная цель его земного странствования:

Сам ты по опыту знаешь, сколько скорбей и развращения имеет этот мимоходящий мир, и сколько лютого зла причиняет он любящим его, и как насмехается, отходя от рабствовавших ему, сладким являясь им, когда ласкает вещами их чувства, горьким оказываясь впоследствии. Ведь поскольку люди мнят блага его умножающимися, когда бывают удерживаемы им, постольку растут у них скорби. И кажущиеся его блага по видимости суть блага, внутри же исполнены многого зла. Поэтому, имеющим поистине благой разум, мир ясно показывает себя — да не будет возлюблен ими.

По прошествии же дел этой жизни что бывает? Утверди мысль в том, о чем говорю: какую пользу мир принес держащимся его? Хотя некоторые и славу, и честь, и богатство имели, но не всё ли это обратилось в ничто, и как тень мимо прошло, и как дым исчезло? И многие из них, вращаясь среди дел этого мира и любя движение его, во время юности и благоденствия своего смертью пожаты были; словно полевые цветы, как только расцвели, опали и против желания отведены были отсюда. А когда они пребывали в этом мире, то не уразумели его злосмрадия, но заботились об украшении и покое телесном, изобретая способы, пригодные для получения прибытков в мире сем, и проходили обучение тому, что приносит венцы телу в этом преходящем веке. И хотя они всё это получили, но о будущем и нескончаемом блаженстве не позаботились, то что надо думать о таковых? Лишь то, что в мире нет безумнее их, как сказал некий премудрый святой [7].

Литература:

[1] В.О. Ключевский «О русской истории», ч. 1-я. С. 188-189.

[2] В.О. Ключевский «О русской истории», ч. 1-я. С. 201.

[3] В.О. Ключевский «О русской истории», ч. 1-я. С. 231-232.

[4] В.О. Ключевский «О русской истории», ч. 1-я. С. 221-222.

[5] «Просветитель», гл. 13.

[6] А. Воробьев «Иван III». С. 87.

[7] Прп. Нил Сорский, «Послания».