Что быстрее подводная лодка или корабль

10 самых быстрых в мире плавательных средств, поражающих воображение

Когда речь заходит о высоких скоростях, все почему-то сразу вспоминают о самолетах или автомобилях. Но на самом деле суперскорости демонстрируют и плавсредства. В нашем обзоре — 10 самых быстрых в мире суден в истории.

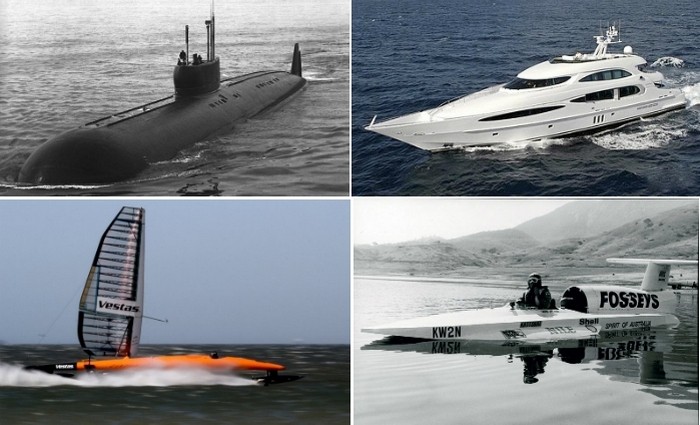

Самая быстрая субмарина

Максимальная скорость: 83 км/ч

Эта субмарина была единственным кораблем в своем классе. Она могла похвастаться титановым корпусом, двумя атомными реакторами водо-водяного типа мощностью 2 × 177,4 МВт и двумя паровыми турбинами мощностью 80 000 лошадиных сил. Благодаря сочетанию низкой массы и высокой мощности подлодка могла нести на борту экипаж из 82 моряков, 10 противокорабельных ракет П‑70 «Аметист» и 12 533-мм торпед на максимальной скорости в 44,7 узла.

Самый быстрый военный корабль

Максимальная скорость: 116 км/ч

Этот экспериментальный канадский корабль на подводных крыльях — один из самых быстрых кораблей за всю историю. Bras D’Or был спроектирован по идеям Александра Грэхема Белла и был оснащен двумя газотурбинными двигателями Pratt & Whitney. К сожалению, эксперимент был закрыт в 1971 году, и единственный построенный корабль был выставлен на обозрение в Морском музее Квебека.

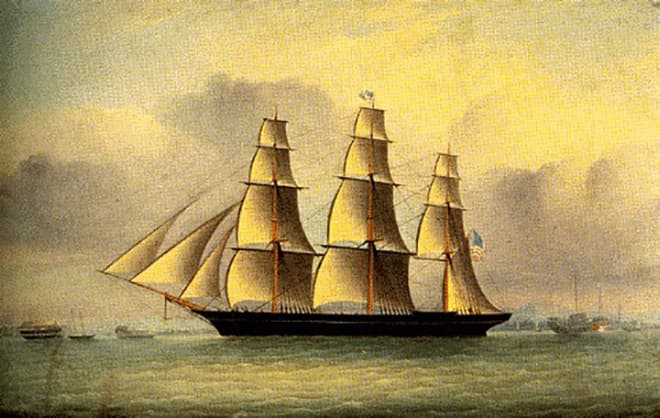

Самый быстрый парусник

Максимальная скорость: 120 км/ч

120 км/ч — кажется, не очень много, но для судна, в котором нет двигателя, это впечатляет. Sailrocket 2 побил все рекорды по скорости в парусном спорте.

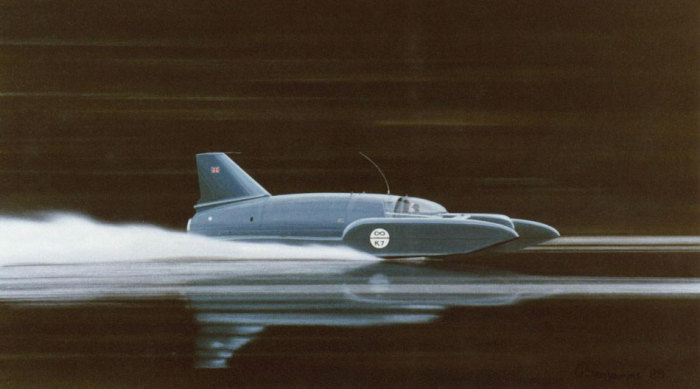

Самая быстрая яхта

Максимальная скорость: 129 км/ч

Роскошная яхта, которая способна развить скорость в 70 узлов — что тут еще добавить?

Самое быстрое электрическое судно

Максимальная скорость: 160 км/ч

Mercedes-AMG в сотрудничестве с Cigarette Racing выпустили самый быстрый электрический катер в мире. В нем установлено 12 электродвигателей общей мощностью 2220 л. с.

6. Понтонная лодка Brad Rowland’s South Bay 925CR

Самая быстрая понтонная лодка

Максимальная скорость: 184 км/ч

Тот факт, что кто-то сделал понтонную лодку, которая может разогнаться до 184 км/ч, уже сам по себе является безумием.

7. Катамаран Spirit Of Qatar

Самый быстрый катамаран

Максимальная скорость: 393 км/ч

В катамаране Spirit Of Qatar используются спаренные турбины Lycoming общей мощностью 9000 л. с.

8. Problem Child

Самый быстрый гидроплан в классе Top Fuel

Максимальная скорость: 422 км/ч

Гидропланы класса Top Fuel похожи на драгстер Top Fuel, за исключением того, что они мчатся по воде. Problem Child Эдди Нокса является самым быстрым судном в своем классе, и, как и на драгстер, на него установлен двигатель Hemi V8 мощностью 8000 л. с.

Самый быстрый гидроплан

Максимальная скорость: 444 км/ч

K7 был первым из сумасшедших турбинных гидропланов, которые ставили рекорды по скорости на воде семь раз в 1955–1964 годах. Во время его последнего запуска он развил шокирующую скорость в 444 км/ч. К сожалению, его пилот Дональд Кэмпбелл погиб в 1967 году, пытаясь достичь скорости в 482 км/ч.

Самый быстрый катер

Максимальная скорость: 511 км/ч

511 км/ч — удивительная цифра, которая впечатляет еще больше, когда узнаешь, что «Дух Австралии» был построен энтузиастом во дворе собственного дома. Кен Варби спроектировал суперкатер в 1978 году. Рекорд скорости катера Кена Варби пока не побит.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Самый быстрый корабль

Когда речь заходит о скоростях, то сразу говорят о самолетах и автомобилях. А морской вид транспорта несправедливо обходят стороной. История мореплавания сопровождается стремлением стран построить самый быстрый корабль на планете.

Скоростные парусники

Развитие парусного флота было, отчасти, обусловлено экспортом товаров из Индии и Китая. Британская Ост-Индская компания основана в 1600 году. Тогда построили флотилию парусников для перевозки пряностей. Затем компания переключилась на более выгодную торговлю чаем.

Веками являясь монополистом, Британия могла не торопиться с доставками. Но после отмены монополии в 1834 году, наступили времена жесткой конкуренции. Свежий чай ценился на рынке гораздо выше залежавшегося. И толпы конкурентов устремились один быстрее другого доставлять чай с Востока в Бостон или Лондон.

Старые корабли двигались медленно. А быстроходные клиперы, производимые в Новом свете, не отличались большой вместимостью.

Мастера и конструкторы после длительной работы над проектом, в 1845 году спустили со стапелей в Нью-Йорке улучшенный быстроходный клипер «Reinbow» (Радуга) вместимостью 750 тонн. Первый рейс в Китай и обратно окупил суммы, затраченные на постройку. Скорость корабля оказалась фантастической для тех времен – до 20 узлов в час.

Самыми быстроходными в истории парусниками были «Повелитель моря» и «Летящее облако». Развитию парусного судоходства способствовало изучение законов физики и математики. В те времена корабли строили «на глазок». Конструктор Джон В. Гриффит даже возвел испытательный бассейн для судов. Вместе с капитаном Робертом Ватерманом они построили клипер «Морская колдунья». Этот корабль впервые преодолел расстояние от Нью-Йорка до Гонконга за 74,5 дня.

Бывшая метрополия, впечатленная успехами конкурентов, стала строить быстроходные клиперы на манер американских. Но судна получались гораздо меньшей вместимости. В итоге соревнования за 15 лет было спущено на воду 500 быстроходных кораблей.

Самые быстрые военные корабли

В Австралии работают заводы по строительству кораблей. На судостроительной верфи «Incat» был построен быстроходный паром, передвигающийся по принципу катамарана. Была выдвинута идея переоборудования судна под военные цели.

ВМС США в 2001 году взяли паром в аренду, оснастили вооружением и переоборудовали. Получился самый быстроходный корабль в мире, который назвали «HSV-X1 Joint Venture».

Корпус корабля выполнен большей частью из алюминия. Это облегчает вес конструкции. Коммуникации, которым положено присутствовать на боевом корабле, имеются в полном составе.

Верхняя палуба оборудована вертолетной площадкой, что упрощает доставку людей и грузов.

Судно движется со скоростью, в 4 раза превышающей скорость остальных военных кораблей. Мощность в 95000 лошадиных сил развивается благодаря двум газовым турбинам и четырем дизельным моторам. Скорость судна достигает 66 узлов в час при попутном ветре.

Примечательно, что корабль собирается по модульному принципу. Его можно быстро переоборудовать для других целей, не затрачивая много времени на стоянку для реконструкции. Получился такой корабль-трансформер.

Самые быстрые военные корабли России

1 место среди кораблей нашей страны по скорости занимает противолодочный корабль «Комсомолец Украины». Советский флот получил в распоряжение 20 кораблей такого типа. Максимальная скорость, развиваемая судном – 34 узла. Все четыре флота оснащены такими быстроходными кораблями. Для Индии построены 20 кораблей в тропическом исполнении.

2 место удерживает тяжелый атомный крейсер «Петр Великий». Из кораблей, не являющихся авианосцами, он считается крупнейшим. Судно развивает скорость 32 узла и рассчитан на уничтожение авианосцев противника. Корабль построен в 1989 году, спущен на воду через 9 лет. Судно ходит на длинные расстояния, так как не имеет ограничения по дальности. Все службы работают автономно, независимо от заходов в порты.

3 место за гвардейским ракетным крейсером «Москва». Это корабль, способный выполнять разноплановые функции. Спущен на воду в 1983 году со стапелей завода в Николаеве. Способен развивать скорость до 32 узлов, ходит на расстояние 6000 миль. Это флагман Черноморского флота России.

4 место по скорости занимает тяжелый авианосец проекта 11475 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Корабль сошел со стапелей в 1989 году и включен в состав Северного флота России. Максимальная скорость, которую развивает – 29 узлов. Ранее нес службу в акватории Средиземного моря, участвовал в спасательной операции подводной лодки «Курск».

Быстроходные яхты мира

Голландский дизайнер Френк Малдер, вдохновленный приключениями киношного персонажа Джеймса Бонда, двадцать лет назад построил яхту «Осьминожка». Это судно развивало неслыханную скорость в 50 узлов.

Нынешняя рекордсменка, которую построил Малдер, называется претенциозно. В переводе звучит так: «И целого мира мало». Развивая скорость в 70 узлов, яхта расходует топливо с космическими скоростями. Газовые двигатели Paxman мощностью 20 000 лошадиных сил «съедают» около 57 000 литров топлива за 500 км пути.

Яхта «Foners» была построена по заказу короля Испании, любителя скоростей. Сменив владельца, судно перестраивается, модернизируется. Его прежняя максимальная скорость составляла 68 узлов. Какое-то время яхта считалась рекордсменкой среди других яхт ее класса.

Король, увлеченный больше скоростями, чем обстановкой вокруг него, не позаботился заказать шикарный интерьер. Здесь разместятся 8 гостей в спартанской обстановке. Также на борту предусмотрен экипаж в 6 человек.

Яхта «Alamshar» длиной 50 м и скоростью 65 узлов принадлежит исламскому лидеру. О ней известно мало, но характеристики приводят ее на третье место рейтинга среди яхт такого типа. Дизайнер Don Shead утверждает, что яхта способна развить скорость в 70 узлов. Но заводские испытания показали 65.

Владелец судна намеревался установить три двигателя Rolls-Royce, сконструированных для вертолетов. В этом случае планируемая скорость была бы 80 узлов, что пока недостижимая отметка для яхт. Но конструкция не позволила установку подобных моторов.

Яхта «Wally Power» длиной 36 м, развивает скорость 60 узлов. Пять лет назад была внесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая быстроходная в мире.

В период подготовки яхты к соревнованиям, ее даже испытывали в аэродинамической трубе. Но на максимальной скорости судно проходит не более 360 миль без дозаправки. А в режиме экономии проходит 1 500 миль.

Самая быстрая подводная лодка

В силу секретности сведений, некоторые факты доходят до гражданских людей через десятилетия. В 1971 году произошло невероятное происшествие. Авианосец «Саратога» американского ВМФ возвращался из Средиземного моря в Майами. Неожиданно поступил доклад акустиков, что к борту подошла неизвестная субмарина. Никакие усилия «оторваться» от преследователя не приводили к желаемому результату.

Подлодка легко обгоняла крейсер и ни на сантиметр не отставала. Команда испытывала шок от удивительных способностей подлодки. Гордость за чудо собственной техники у американцев сильно поколебалась.

Моряков напугала советская атомная подводная лодка К-152 проекта 661 «Анчар», которая остается самой скоростной субмариной во всем мировом флоте. Позже выяснилось, что подлодка обгоняла американский авианосец, задействовав только одну турбину.

Скорость, которую способна развить лодка 44,7 узлов, что в пересчете на земные единицы измерения составляет 80,4 км/час. Но лодки не найти на страницах Книги рекордов Гиннеса. Военная тайна неприкосновенна.

Мощь человеческого интеллекта способна порождать невероятные изобретения. Чаще это происходит при возникновении конкуренции. Либо нужно быстрее конкурента доставить чай и специи из Индии или Китая. Либо идет противостояние мировых держав в мировом превосходстве. Хотелось бы, чтобы эта энергия и стремления направлялись исключительно в мирную сторону. И тогда будут создаваться самолеты, автомобили, корабли только на благо человека.

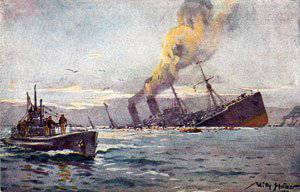

Ох, уж эти подводные лодки! Cубмарины против надводных кораблей

На самом деле, ПЛ наиболее эффективно проявили себя в борьбе с торговлей, где добились действительно впечатляющих результатов. С позиций высокой стратегии это не входит в противоречие с представлениями о достижении главных целей в войне. «Разрушение торговли» особенно больно бьет по островным, высокоразвитым государствам, традиционно и сильно зависящим от экспорта и импорта; кроме того, дискредитируется само понятие «господство на море», считавшееся прерогативой великих морских держав и великих флотов. В первую очередь речь идет о противоборстве Германии с Англией и ее союзниками в мировых войнах и о США против Японии. Эти самые масштабные и поучительные примеры легли в основу обширного и глубокого анализа, поиска закономерностей, вплоть до выработки мотивированных взглядов на применение ПЛ в будущем.

Что касается возможностей ПЛ против военных флотов, их главных сил, этот раздел раскрыт менее подробно и оставляет много вопросов.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Рекорд потопленного тоннажа будет повторен, но не превзойден в ходе Второй мировой войны и, что характерно, гораздо большим количеством ПЛ. А вот принадлежащий германскому командиру Aрно де ла Перьер личный рекорд – более 440 тыс. б.р.т. – никем не достигнут. Лучший из подводников Второй мировой войны, тоже немец, Отто Кречмер сойдет с арены со счетом 244 тыс. б.р.т. и 44 потопленными судами еще весною 1941 года.

Если обратиться к результативности ПЛ против военного флота противника, успехи гораздо скромнее даже там, где такие действия специально планировались. Это трудно сообразуется с надеждами и ожиданиями от первых громких успехов Отто Веддигена, который уже в первые дни войны на примитивной U-9 за час с небольшим утопил три броненосных крейсера. Известны и другие громкие достижения немецких подводников в части поражения крупных НК противника, но это будет позже. А пока «мобилизация» почти всех имевшихся (около 20 единиц) ПЛ на прочесывание Северного моря, якобы кишащего дредноутами, не принесли никакого результата. Заранее узнав об операции, англичане убрали из Северного моря все ценные НК.

Участие ПЛ в Ютландском сражении, на которое возлагались большие надежды – ведь к 1916 году ПЛ уже исподволь успели себя проявить, – вообще обескураживают. Они там даже никого не обнаружили. Главные силы флотов развернулись и сошлись в величайшем в истории морском сражении, не будучи даже замечены. Косвенным успехом ПЛ, правда, считают гибель военного министра Великобритании фельдмаршала лорда Китченера на крейсере «Хемпшир», подорвавшегося на минах, но это не более чем утешительный «бонус».

Строго говоря, недостигнутыми оказались цели и в борьбе с торговлей. Блокада Англии, поспешно декларированная германским руководством в начале войны, оказалась не достигнута, ибо не была подкреплена реальными силами. Затем последовала череда запретов из-за международного скандала по поводу «Лузитании», сопутствующие им спады в подводной войне, возвращение к принципу призового права. Не помогло и запоздалое объявление неограниченной подводной войны в 1917 году: противник успел подготовиться.

Однако вернемся к несбывшимся надеждам в части борьбы ПЛ с НК. Следует заметить, что в межвоенный (1918–1939 годы) период не было недостатка в анализе, исследователях и теориях на этот счет, более глубоких и заинтересованных, чем в Германии. Если во всем многообразии причин и объяснений выделить главные и отбросить частные, предвзятые и второстепенные, имеющие, кстати, широкое хождение на «школярско-кадетском» уровне, в сухом остатке – отсутствие в основе действий германского флота в Первой мировой войне соответствующей его задачам и материальному уровню стратегии.

В кои-то веки Германии огромным напряжением всех своих сил удалось построить второй в мире флот. В сочетании с признанно лучшей армией это порождало надежды занять доминирующее положение в Европе, и не только в ней. К тому же столь серьезные военные приготовления, согласно законам стратегии, имеют необратимый характер. Но вот соответствующих стратегических установок, касающихся войны на море, у военно-политического руководства и морского командования Германии не оказалось. Это признают в первую очередь их же исследователи-специалисты. Следуя от общего к частному, уместно распространить эту проблему и на счет подводного флота, тогда совсем молодого рода сил. В этом, видимо, и приходится искать главную причину недостижения целей в войне подводным флотом Германии.

В этом можно усмотреть и достаточно глубокие общие оперативно-стратегические последствия. Не будем забывать, что британский Гранд Флит был почти на треть сильнее германского Флота Открытого моря, и вступать при таком соотношении сил в генеральное сражение было по меньшей мере безрассудно. Исходя из этого, замысел германского морского командования состоял в том, чтобы предварительно ослабить Гранд Флит, выманив англичан в море частью сил и подловив их там превосходящими силами, сравняв силы для будущего генерального сражения. После того как адмирал Гуго фон Поль 14 декабря 1914 года упустил подобную уникальную возможность, надежды уравнять силы сосредоточились преимущественно вокруг успехов подводных лодок. 200 из более чем 5000 транспортов погибли на минах (1,5 млн. т), выставленных ПЛ.

Что касается иных причин, принято говорить: во Вторую мировую войну немцы вошли со стратегией и прекрасно отработанной системой подготовки и применения подводных сил. По сравнению со Второй Первая мировая война без преувеличения была битвой талантливых, дерзких и предприимчивых подводников-одиночек. Это и понятно, молодой род сил имел мало опытных специалистов, ПЛ имели ограниченные до самой войны тактико-технические характеристики. У самого командования флотом отсутствовали четкие и ясные взгляды на применение ПЛ. Молодые командиры ПЛ со своими скромными капитан-лейтенантскими нашивками и подчас ценными предложениями на фоне блестящих и маститых флагманов и командиров кораблей Флота Открытого моря просто терялись. Поэтому нет ничего удивительного в том, что основные решения о ведении подводной войны принимались без учета и глубокого знания особенностей использования субмарин. В течение всей войны ПЛ для флотских операторов и высшего командования так и оставались вещью в себе.

ДЕЙСТВИЯ ПЛ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

В Первую мировую войну Германия умудрилась обойтись без стратегии, хотя и с флотом, а ко Второй обзавелась стратегией, но не успела построить флот. Это близко к истине. Действительно, начинать войну с Англией при существующем соотношении сил на море для Германии было сущим нахальством или безумием. Не в разы, а на порядок и более Королевский флот, особенно в совокупности с французским, с которым они вместе оперировали, превосходил флот Третьего рейха в 1939–1940 годах. Но Гитлер выбил из игры Францию, едва не завладев и ее флотом. Только абсолютная геополитическая индифферентность фюрера спасла положение. Присоедини он тогда или чуть позже к своему хоть и компактному, но неплохо подготовленному флоту великолепный в качественном отношении итальянский, а также и французский флот, обстановка могла сложиться не в пользу Великобритании. Особенно, принимая во внимание такой решающий фактор, как обретение в результате норвежской и французской кампаний важнейшей стратегической позиции с выходом в океан. В таких стратегических условиях удушение Англии ведением тотальной тоннажной войны (экономической блокады островов) не выглядит фантазией. Но достаточно скоро командующий подводными силами Германии адмирал Денниц со своими субмаринами останется один на один в этой войне против Королевского флота, а затем – и флота США.

Денниц противился всякой попытке стратегического руководства «растащить» его ПЛ по другим задачам и направлениям. В его понимании для достижения целей подавления торговли под ударами ПЛ непрерывно должны были находиться подходы к Англии. Поэтому, изучая проблемы эффективности ПЛ против флота противника, приходится обращаться к редким случаям отступлений от этого правила. Это Норвежская операция, действия ПЛ в Средиземном море, может быть, эпизод, известный как «Охота за «Бисмарком».

Немецкая открытка времен Первой мировой войны. 1917

Адмирал Денниц не сильно лукавил, обещая удушить Англию подводными лодками. Едва их количество приблизилось к заявленной цифре в 100 единиц на позиции, успех превысил 700 тыс. б.р.т., что перекрывало воспроизводство судов. Однако расчеты были справедливы для 1939–1941 годов. Время оказалось упущено, и к моменту «торжества» его идей США помогли поднять воспроизводство тоннажа до 2 млн. т, а также завершить мероприятия ПЛО, позволившие вскоре выиграть «Битву за Атлантику».

Достижение целей «тоннажной войны» делало, по сути, неактуальной охоту за флотом противника. Из этого и исходил Денниц, не считавший возможным распылять силы. Отсюда, видимо, и более скромные, чем можно было бы ожидать, результаты, достигнутые ПЛ Германии против флота союзников.

Впрочем, особого выбора нам не оставляли, принимая в расчет неприкрытую угрозу внезапного нападения силами авианесущих ударных групп (АУГ): 6-го и 2-го оперативных флотов ВМС США с западного направления, 7-го и 3-го – с восточного и 5-го – с южного. При этом АУГ 6-го, 7-го и 5-го флотов были развернуты на постоянной основе и маневрировали в непосредственной близости от рубежей подъема авиации – всего до 240–270 палубных самолетов.

Как бы сегодня ни поносили некоторые внезапно «прозревшие» авторы наше недавнее прошлое, в том числе и выбор стратегии строительства ВМФ, по всеобщему признанию своих и чужих специалистов, ВМФ в годы холодной войны в целом выполнил свою задачу. Что касается толков и суждений о якобы имевшем место нашем поражении в холодной войне, то эти претензии не к военным и, тем более, не к военным морякам.

Несмотря на появившиеся в середине 60-х годов дивизии ракетных и торпедных атомных субмарин, множество учений со сложным тактическим фоном с ракетными и торпедными стрельбами, элемент неопределенности оставался, и довольно значительный.

Что касается дизельных ПЛ на главном направлении, то эта неопределенность была разрушена в период Карибского кризиса. В условиях активного противодействия флота вероятного противника, действующего по нормативам военного времени, на подходах к Кубе были обнаружены почти все наши ПЛ, что означало в военное время их уничтожение.

Вместе с тем опыт боевого применения ПЛА в Южной Атлантике сильно насторожил и весьма озадачил не только командование Королевского флота, но всех специалистов. Поводов для восторга оказалось немного. Потопление старого крейсера, «ползавшего» по району со скоростью 13 узлов, при полном бездействии его корабельного охранения трудно признать за большой успех. Одновременно двумя другими английскими ПЛА был упущен авианосец с кораблями охранения. Именно он со своею «длинной рукой» в виде «Супер Этандаров» с ПКР «Экзосет» представлял реальную угрозу для экспедиционных сил Великобритании. К тому же противопоставить этой угрозе, кроме ПЛА, оказалось абсолютно нечего. Последовавшая вскоре гибель эсминца «Шеффилд» подтвердила всю основательность подобных опасений.

Децентрализация при удаленности ТВД и динамике развития событий показалась Адмиралтейству слишком смелым шагом. Будь управление гибче, дело, наверное, не ограничилось бы ссылками на достигнутую косвенную эффективность. Речь бы шла об атаке аргентинской АУГ. Не может быть и речи о сколь-нибудь снисходительной оценке действий английских ПЛА в Южной Атлантике. Скорее, напротив, было усмотрено, что проблематика применения ПЛ в удаленных районах носит всеобщий, узнаваемый и типичный характер.

Активное обращение в ВМФ середины 80-х годов к проблематике децентрализованного управления группами ПЛ, решающими одну задачу, тоже удивительно. Мы «проспали» проблему развертывания противокорабельных ракет (ПКР) на всех ПЛ. Сама возможность поиска и обнаружения крупного корабельного соединения в открытом океане техническими средствами даже современной ПЛ, действующей самостоятельно, остается задачей весьма проблематичной.

Выводы можно свести к ответу на два вопроса. Готов ли был ВМФ в своем «подводном формате» в годы холодной войны дать адекватный отпор вероятному противнику? И существует ли серьезная перспектива у ПЛ в будущем?

Ответ на первый вопрос как раз и предполагает оценку состоятельности подводного флота против главных сил флота противника. Ответ этот непрост еще и потому, что автор в свое время более пяти лет возглавлял группировку разнородных ударных сил на направлении борьбы с авианосцами на флоте. Всегда остается риск необъективности, каким бы честным ответ ни казался. Кроме того, обстановка и в первую очередь реальное соотношение сил сторон не оставались постоянными. По мере роста наших ударных возможностей вероятный противник энергично наращивал усилия по совершенствованию противолодочной, противовоздушной (противоракетной) обороны, наращивалась их оперативная глубина. Эволюционировала сама идея поражения главных целей противника – от ядерного к неядерному варианту поражения, что не могло не отразиться на оперативных показателях решения задачи. Большое влияние оказали итоги Фолклендского кризиса. «Иджис», СЕРТАС, СГАР появились после него. С нашей стороны, уже не ракетные ПЛ, а подводные ракетные крейсера и сверхзвуковая ракетоносная авиация, оснащенная качественно новыми ракетами с искусственным интеллектом и космической системой целеуказания были противопоставлены силам вероятного противника.

Безусловно, разгромить первый ударный эшелон противника ВМФ был в состоянии. Правда, механизм решения задачи зависел уже от качества управления, действий командиров и экипажей ПЛ и самолетов. Что же касается судьбы второго эшелона противника и последующих действий, вопрос упирался в проблему вывода сил из боя и «перезарядки», в первую очередь ракетоносцев. Но это уже другая история и более высокая прерогатива решения вопроса!

Что касается второго вопроса, он не менее важен, ибо развернуто строительство нового флота, едва ли не с нуля. Нередко раздаются голоса не в пользу ПЛ. Противопоставлять авианосцы подводным лодкам, мягко говоря, – неразумное и неблагодарное занятие. Взгляните хотя бы на опыт великих флотов мира. К тому же у нас более чем солидный национальный опыт подводного судостроения.