Что быстрее скорости звука

Что быстрее всего на свете — звук или свет?

Человек за час неспешной ходьбы преодолевает 4 км. Скорость ветра — 35-70 км/ч, космической ракеты — 8 км/с. Земля, вращаясь вокруг Солнца, только за одну секунду проходит 30 км. Быстрым движением считается то, которое мы перестаем улавливать на близком расстоянии. Пример: летящие пули, снаряды. Но что быстрее всего на свете? Статья будет ответом на этот вопрос.

Как измеряли скорость света

Людей всегда интересовало, что быстрее всего на свете. Многие ученые пытались выяснить, распространяется ли свет мгновенно или с задержкой, но сделать это впервые удалось датчанину О. Ремеру. В 1676 г астроном наблюдал за движением спутника Юпитера и заметил, что он периодически опаздывает. То, что расстояние между Землей и и этим газовым гигантом меняется, было закономерно: в момент каждого нового наблюдения наша планета смещалась по орбите.

Как измеряли скорость звука

Через 50 лет Исаак Ньютон рассчитал скорость звуковой волны. Оказалось, что его теоретический результат и результат эксперимента Мерсенна очень сильно отличаются. Лишь в 1808 г француз Пуассон пришел к выводу, что величина, полученная Ньютоном, верна только для постоянной температуры воздуха, чего в обычных условиях добиться невозможно.

В 1822 г опыты группы французских ученых подтвердили догадки. Вывод был таков: скорость звука зависит от температуры, чем она выше, тем быстрее распространяется звуковая волна.

Звук или свет — что быстрее?

При нулевой температуре воздуха скорость звука составляет 331 м/с. При 20° С — 344 м/с. Звуковая волна распространяется не только в воздухе, но и в жидкостях, твердых телах. Известно, что чем больше вещество сопротивляется сжатию, тем лучше проводит звук. Так, скорость звука в воде — 1484 м/с. Металлы, например, алюминий, сталь, железо, проводят звук со скоростью 5000-6000 м/с, а сапфир — со скоростью 11400 м/с.

Полученная Ремером величина скорости света слегка корректировалась, и не раз, потому что со временем менялись методы измерений, расчетов. Свет проходит расстояние в 150 млн км за 8 минут. Его скорость немного меньше 300 тыс. км/с, но для удобства вычислений величину принято округлять.

Сегодня науке доподлинно известно: свет — это то, что быстрее всего на свете. Иными словами, эти частицы двигаются быстрее всех.

Мы редко задумываемся о природе привычных нам вещей. Между прочим, это может оказаться очень интересно. Поговорим о том, что такое свет и звук, рассмотрим их природу и приведем несколько интересных фактов про звук и свет.

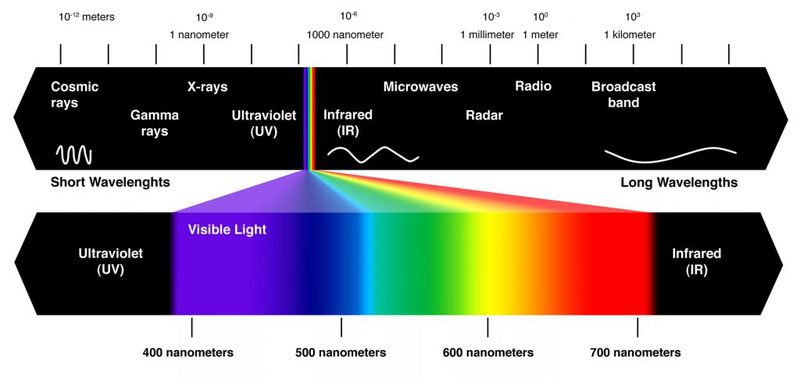

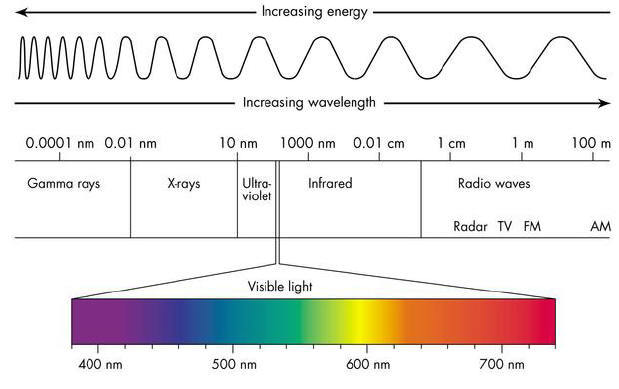

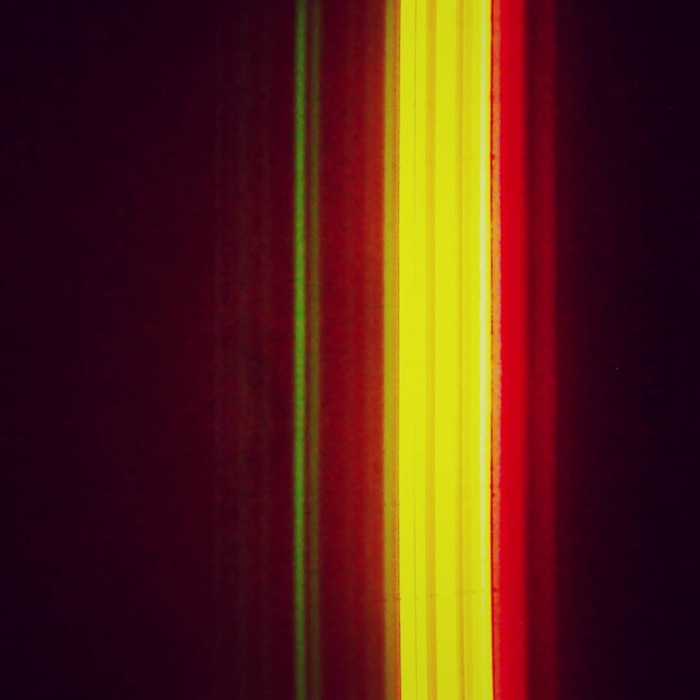

Что такое свет? Свет – это электромагнитное излучение, длины волн которого лежат в диапазоне от 380 до 760 нанометров. Именно этот диапазон волн воспринимается нашими глазами как видимый свет. Так, волна определенной длины, отражаясь от предмета, попадает на сетчатку глаза, и мы решаем, что этот предмет, например, желтого цвета. Самой короткой длине волны соответствует фиолетовый свет, а самой длинной – красный. Тут вспоминается детская шпаргалка для запоминания цветов радуги: каждый (красный) охотник (оранжевый) желает (желтый) знать (зеленый) и так далее. Ниже приведем спектр электромагнитного излучения с указанием длин волн.

Скорость света

Скорость света – самая большая из возможных в мире скоростей. В вакууме она составляет 300 000 километров в секунду. Например, чтобы добраться от Солнца до Земли, свету нужно около 8 минут. Так что мы никогда не видим Солнце таким, какое оно есть именно в данный момент. Это всегда Солнце 8 минутназад. Собственно, так со всеми предметами. То есть по факту мы всегда видим прошлое.

свет в любых системах отсчета движется относительно других тел с одинаковой скоростью независимо от того, как движутся сами тела

Это один из основных постулатов Теории Относительности.

Скорость света изменяется в зависимости от среды, в которой свет распространяется. Более того, свет даже не всегда распространяется прямолинейно. Например, вблизи массивной черной дыры фотоны испытывают такое сильное притяжение, что траектория сначала из прямой линии превращается в дугу, а затем и в окружность. Так, свет вращается вокруг черной дыры подобно спутнику, который вращается вокруг Земли по орбите.

Что такое звук? Это тоже волна, но не электромагнитная, а вполне себе механическая упругая волна. Колеблются частицы среды (воздух, вода, твердое тело), и это колебание воспринимается барабанной перепонкой человеческих ушей. Частота звуков, которые слышат люди, лежит в диапазоне от 16 герц до 20 килогерц. Опять же, звуки ниже слышимого диапазона называются инфразвуком, а выше – ультразвуком.

То, что мы не слышим звук выше или ниже нашего предела восприятия, не значит, что его не слышат другие существа. Например, киты, летучие мыши, птицы и рыбы используют ультразвуковую эхолокацию для общения и навигации. Так, синие киты могут слышать друг друга на расстоянии до 30 километров.

Различают шумы и музыкальные звуки. Шумы обладают сплошным спектром, а музыкальные состоят из гармоник – колебаний определенной частоты.

Скорость звука

В этой статье мы рассмотрели самые фундаментальные понятия в области природы света и звука, а также коснулись нескольких интересных фактов про свет и звук. Если Вам вдруг понадобится решить задачку по оптике или акустике, вспомните о наших авторах, которые помогут Вам справиться с проблемой максимально быстро и качественно. Напоследок, как всегда, предлагаем Вашему вниманию интересное видео. Удачи и до новых встреч!

Иван Колобков, известный также как Джони. Маркетолог, аналитик и копирайтер компании Zaochnik. Подающий надежды молодой писатель. Питает любовь к физике, раритетным вещам и творчеству Ч. Буковски.

Ученые определили верхний предел скорости звука во Вселенной

Специальная теория относительности Эйнштейна (СТО) устанавливает абсолютный предел скорости, с которой может двигаться волна – скорость света в вакууме составляет примерно 300 000 км в секунду. Однако до сих пор не было известно, имеют ли звуковые волны верхний предел скорости при прохождении через твердые тела или жидкости. Недавно британским и российским ученым удалось выяснить, как определить верхний предел скорости звуковых волн, зависящих от центральных констант – общих параметров, с помощью которых мы постигаем таинственную физику нашей Вселенной. Это ограничение скорости, как показали результаты исследования, опубликованного в журнале Science Improvements, составляет 36 километров в секунду, что примерно вдвое больше скорости звука, проходящего через самый твердый драгоценный материал на Земле – алмаз.

Скорость звука – скорость распространения в среде упругих волн.

Как распространяются световые и звуковые волны?

Итак, верхний предел скорости звука, согласно новым расчетам, составляет 36 километров в секунду, что примерно в два раза превышает скорость передачи звука через алмаз. Звук и свет путешествуют как волны, но ведут себя немного по-разному. Так, скорость звука определяется упругостью и плотностью среды, в газах и жидкостях она меньше, в твердых телах — больше. А вот в вакууме звуковые волны распространяться не могут, так как там нечему колебаться.

Видимый свет – это разновидность электромагнитного излучения, названного так главным образом потому, что световые волны состоят из колеблющихся электрических и магнитных полей. Эти поля генерируют самоподдерживающуюся электромагнитную волну, которая может перемещаться в вакууме – и ее основная скорость составляет около трехсот тысяч километров в секунду. А вот путешествие через среду, такую как вода или атмосфера, замедляет ее.

Представьте себе механическую волну, которая вызвана вибрацией в среде. Когда волна проходит через среду, молекулы этой среды сталкиваются друг с другом, передавая энергию по ходу движения. Следовательно, чем жестче среда и чем сложнее ее сжать – тем быстрее распространяется звук. В жестком надежном материале, как алмаз, звук может путешествовать еще быстрее.

Если приложить ухо к рельсам, вы услышите звук приближающегося поезда быстрее, чем по воздуху.

В жидкостях, в том числе в воде, звук мчится в 4 с лишним раза быстрее, чем в воздухе.

Авторы нового исследования отмечают, что сейсмологи, например, используют звуковые волны, вызванные землетрясениями глубоко в недрах земли, чтобы понять характер сейсмических событий и внутреннее строение земли. Они также представляют интерес для материаловедов, потому что определяют упругие свойства материалов, их способность противостоять нагрузкам. Все вышеперечисленное означает, что существует определенная проблема с тем, чтобы установить ограничение скорости звука во Вселенной. Так как же исследователям это удалось?

Чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram.

Ограничение скорости звука

Чтобы оценить ограничение скорости звука, группа исследователей из Лондонского университета Королевы Марии, Кембриджского университета и Института физики высоких давлений в Троицке обнаружила, что ограничение скорости звука зависит от двух фундаментальных констант: постоянной тонкой структуры (фундаментальной физической постоянной, характеризующей силу электромагнитного взаимодействия) и отношения масс протона и электрона (одна из важных физических констант, известна с большой точностью — 1836,152672.).

Авторы исследования надеются, что полученные результаты будут иметь дальнейшее научное применение.

Исследователи предположили, что темп звука уменьшается с увеличением массы атома. Проверив это предположение на широком спектре разнообразных материалов, ученые пришли к выводу о том, что звук должен передаваться быстрее всего через твердый атомарный водород, который может существовать только при очень высоком давлении, например, в ядрах газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн (давление на самых больших планетах Солнечной системы превышает один миллион атмосфер). Находясь в твердом состоянии атомарный водород представляет собой металл со сверхпроводниковыми свойствами. После проведения сложных квантово-механических расчетов исследователи определили что в твердом атомарном водороде скорость звука ближе всего к теоретическому пределу.

Издание Science Alert приводит слова одного из авторов исследования физика Константин Траченко (Kostya Trachenko) из Лондонского университета Королевы Марии:

Мы надеемся, что результаты научной работы получат дальнейшее применение в науке, что поможет исследователям найти и понять предельные значения различных свойств, например вязкость и теплопроводность, которые относятся к высокотемпературной сверхпроводимости, кварк-глюонной плазме и физике черных дыр.

Скорость звука и число М

Для начала давайте выясним, сверхзвук — это сколько км/ч? Какова должна быть скорость, чтобы считаться сверхзвуковой? Проблема в том, что простого и однозначного ответа на этот вопрос… Просто нет.

Есть правильный ответ — больше 1 М. Или Число Маха равное единице, это скорость звука, а выше единицы, это уже сверхзвук.

Совсем не привычное нам число, выраженное в километрах в час. Если упростить, то объяснить можно так: скорость звука зависит о свойств среды в которой он распространяется, чем плотнее среда, тем быстрее распространяются колебания (звук это ведь волна). Таким образом на разной высоте скорость звука разная. Чем выше, тем меньше плотность воздуха и тем ниже будет местная скорость звука.

Что такое скорость звука

Скорость звука в километрах в час не выражается, просто потому, что в таком случае она всегда будет разной.

Зависимость скорости звука от высоты полета

Например, скорость звука у земли (на высоте 0 км) составит 340 метров в секунду (м/с), это 1224 км/ч. И тут важно сказать что такое значение будет: при температуре +15 и давлении 750 мм. рт. ст. и относительной влажности 0%. То есть, при «стандартных» условиях.

А вот на высоте 10 000 метров, на которой летают современные пассажирские лайнеры, это уже около 299 м/с (это 1076 км/ч), то есть разница довольно значительная — 12%.

Также от высоты полета и других параметров атмосферы зависит и скорость звука, и сопротивление воздуха и, соответственно, скорость самолета, которую он может развить.

Скорость звука на высоте 11 километров и выше почти не будет меняться, эта часть атмосферы называется «тропопауза».

То же самое в виде таблицы

Зависимость скорости звука от высоты*

| Высота, м | Скорость звука, м/с | Скорость звука, км/ч |

| -1000 | 344,1 | 1 238,8 |

| 0 | 340,3 | 1 225,1 |

| 1000 | 336,4 | 1 211,0 |

| 2000 | 332,5 | 1 197,0 |

| 3000 | 328,6 | 1 183,0 |

| 4000 | 324,6 | 1 168,6 |

| 5000 | 320,6 | 1 154,2 |

| 6000 | 316,5 | 1 139,4 |

| 7000 | 312,3 | 1 124,3 |

| 8000 | 308,1 | 1 109,2 |

| 9000 | 303,9 | 1 094,0 |

| 10000 | 299,6 | 1 078,6 |

| 11000 | 295,2 | 1 062,7 |

| 12000 | 295,1 | 1 062,4 |

| 13000 | 295,1 | 1 062,4 |

| 14000 | 295,1 | 1 062,4 |

*Минутка занудства. Нужно напомнить, что на самом деле скорости звука от высоты зависит условно, это упрощение. Скорость звука зависит от плотности атмосферы, а плотность воздуха, в свою очередь, зависит от температуры, влажности и давления, которые меняются с высотой.

Зачем нужно число Маха

Так вот, число Маха в авиации представляет собой отношение скорости летательного аппарата к скорости звука на той высоте на которой он сейчас летит. Так удобнее, ведь на разной высоте скорость звука будет разной и чтобы понимать достигает ли самолет скорости звука, его скорость измеряют в числах М.

Один мах, это просто — 1 мах, а не «км/ч». Нельзя просто ответить на вопрос «сколько 1 мах в километрах в час», нужно всегда уточнять, о какой высоте идет речь.

Если еще проще, число М показывает сколько скоростей звука в скорости самолета сейчас на конкретной высоте (при определенных условиях среды). Если число Маха больше единицы, очевидно, мы имеем дело со сверхзвуковой скоростью. Поэтому чаще всего вы будете встречать пояснение для какой высоты указано конкретное число Маха.

Например, для Боинга 777 крейсерской скоростью считается 0,84 М (это дозвуковой летательный аппарат). То есть на высоте 10 000 метров при стандартных условиях, принимая скорость звука за 1076 км/ч умножаем ее на 0,84 и получаем — 904 км/ч. По документации крейсерская скорость Boeing 777 составляет как раз 905 км/ч.

Что касается сверхзвуковых летательных аппаратов, то, по определению, их скорости должны быть больше скорости звука, то есть больше 1 М. Например у Су-27 это 2,35 М, что примерно 2 528 км/ч на высоте 10 км (скорость звука 295 м/с, а это 1062 км/ч).

Число М некоторых сверхзвуковых самолетов:

А вот гиперзвуковые летательные аппараты:

SR-71 — самый быстрый серийный самолет

Еще одно замечание, число Маха в авиации, это качественная величина, а не количественная. То есть это не скорость в чистом виде, а критерий который показывает насколько скорость объекта выше скорости звука. Зачем? Затем, что дозвуковые, трансзвуковые, сверхзвуковые или гиперзвуковые скорости очень сильно отличаются по сути.

Пилоту (и инженеру тоже) важно знать какой у него сейчас режим обтекания самолета (дозвуковой, трансзвуковой или сверхзвуковой). Например, во многих указателях скорости есть отдельный циферблат, показывающий значение числа Маха в дополнению к приборной скорости.

На картинке в начале этого повествования изображен трансзвуковой режим. Это значит, что сам самолет еще не превысил скорость звука, а на некоторых его участках (на фото это очень хорошо видно по белым «клиньям») скорость обтекания уже достигла скорости звука.

Поэтому и образовались скачки уплотнения которые хорошо видны благодаря образованию конденсата позади них. Вот почему, число Маха так важно.

5 вещей быстрее света

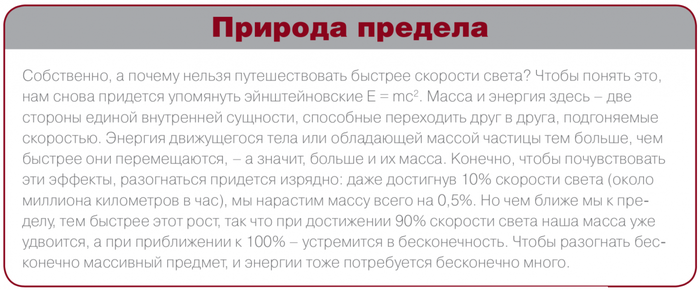

Верхний предел скорости известен даже школьникам: связав массу и энергию знаменитой формулой E = mc2, Альберт Эйнштейн еще в начале ХХ века указал на принципиальную невозможность ничему, обладающему массой, перемещаться в пространстве быстрее, чем скорость света в вакууме. Однако уже в этой формулировке содержатся лазейки, обойти которые вполне по силам некоторым физическим явлениям и частицам. По крайней мере, явлениям, существующим в теории.

Первая лазейка касается слова «масса»: на безмассовые частицы эйнштейновские ограничения не распространяются. Не касаются они и некоторых достаточно плотных сред, в которых скорость света может быть существенно меньше, чем в вакууме. Наконец, при приложении достаточной энергии само пространство может локально деформироваться, позволяя перемещаться так, что для наблюдателя со стороны, вне этой деформации, движение будет происходить словно быстрее скорости света.

Некоторые такие «сверхскоростные» явления и частицы физики регулярно фиксируют и воспроизводят в лабораториях, даже применяют на практике, в высокотехнологичных инструментах и приборах. Другие, предсказанные теоретически, ученые еще пытаются обнаружить в реальности, а на третьи у них большие планы: возможно, когда-нибудь эти явления позволят и нам перемещаться по Вселенной свободно, не ограничиваясь даже скоростью света.

Телепортация живого существа – хороший пример технологии, теоретически допустимой, но практически, видимо, неосуществимой никогда. Но если речь идет о телепортации, то есть мгновенном перемещении из одного места в другое небольших предметов, а тем более частиц, она вполне возможна. Чтобы упростить задачу, начнем с простого – частиц.

Кажется, нам понадобятся аппараты, которые (1) полностью пронаблюдают состояние частицы, (2) передадут это состояние быстрее скорости света, (3) восстановят оригинал.

Однако в такой схеме даже первый шаг полностью реализовать невозможно. Принцип неопределенности Гейзенберга накладывает непреодолимые ограничения на точность, с которой могут быть измерены «парные» параметры частицы. Например, чем лучше мы знаем ее импульс, тем хуже – координату, и наоборот. Однако важной особенностью квантовой телепортации является то, что, собственно, измерять частицы и не надо, как не надо ничего и восстанавливать – достаточно получить пару спутанных частиц.

Например, для приготовления таких спутанных фотонов нам понадобится осветить нелинейный кристалл лазерным излучением определенной волны. Тогда некоторые из входящих фотонов распадутся на два спутанных – необъяснимым образом связанных, так что любое изменение состояния одного моментально сказывается на состоянии другого. Эта связь действительно необъяснима: механизмы квантовой спутанности остаются неизвестны, хотя само явление демонстрировалось и демонстрируется постоянно. Но это такое явление, запутаться в котором в самом деле легко – достаточно добавить, что до измерения ни одна из этих частиц не имеет нужной характеристики, при этом какой бы результат мы ни получили, измерив первую, состояние второй странным образом будет коррелировать с нашим результатом.

Механизм квантовой телепортации, предложенный в 1993 году Чарльзом Беннеттом и Жилем Брассардом, требует добавить к паре запутанных частиц всего одного дополнительного участника – собственно, того, кого мы собираемся телепортировать. Отправителей и получателей принято называть Алисой и Бобом, и мы последуем этой традиции, вручив каждому из них по одному из спутанных фотонов. Как только они разойдутся на приличное расстояние и Алиса решит начать телепортацию, она берет нужный фотон и измеряет его состояние совместно с состоянием первого из спутанных фотонов. Неопределенная волновая функция этого фотона коллапсирует и моментально отзывается во втором спутанном фотоне Боба.

К сожалению, Боб не знает, как именно его фотон реагирует на поведение фотона Алисы: чтобы понять это, ему надо дождаться, пока она пришлет результаты своих измерений обычной почтой, не быстрее скорости света. Поэтому никакую информацию передать по такому каналу не получится, но факт останется фактом. Мы телепортировали состояние одного фотона. Чтобы перейти к человеку, остается масштабировать технологию, охватив каждую частицу из всего лишь 7000 триллионов триллионов атомов нашего тела, – думается, от этого прорыва нас отделяет не более, чем вечность.

Однако квантовая телепортация и спутанность остаются одними из самых «горячих» тем современной физики. Прежде всего потому, что использование таких каналов связи обещает невзламываемую защиту передаваемых данных: чтобы получить доступ к ним, злоумышленникам понадобится завладеть не только письмом от Алисы к Бобу, но и доступом к спутанной частице Боба, и даже если им удастся до нее добраться и проделать измерения, это навсегда изменит состояние фотона и будет сразу же раскрыто.

Эффект Вавилова – Черенкова.

Этот аспект путешествий быстрее скорости света – приятный повод вспомнить заслуги российских ученых. Явление было открыто в 1934 году Павлом Черенковым, работавшим под руководством Сергея Вавилова, три года спустя оно получило теоретическое обоснование в работах Игоря Тамма и Ильи Франка, а в 1958 г. все участники этих работ, кроме уже скончавшегося Вавилова, были награждены Нобелевской премией по физике.

В самом деле, теория относительности говорит лишь о скорости света в вакууме. В других прозрачных средах свет замедляется, причем довольно заметно, в результате чего на их границе с воздухом можно наблюдать преломление. Коэффициент преломления стекла равен 1,49 – значит, фазовая скорость света в нем в 1,49 раза меньше, а, например, у алмаза коэффициент преломления уже 2,42, и скорость света в нем снижается более чем в два раза. Другим частицам ничто не мешает лететь и быстрее световых фотонов.

Именно это произошло с электронами, которые в экспериментах Черенкова были выбиты высокоэнергетическим гамма-излучением со своих мест в молекулах люминесцентной жидкости. Этот механизм часто сравнивают с образованием ударной звуковой волны при полете в атмосфере на сверхзвуковой скорости. Но можно представить и как бег в толпе: двигаясь быстрее света, электроны проносятся мимо других частиц, словно задевая их плечом – и на каждый сантиметр своего пути заставляя сердито излучать от нескольких до нескольких сотен фотонов.

Вскоре такое же поведение было обнаружено и у всех других достаточно чистых и прозрачных жидкостей, а впоследствии излучение Черенкова зарегистрировали даже глубоко в океанах. Конечно, фотоны света с поверхности сюда действительно не долетают. Зато сверхбыстрые частицы, которые вылетают от небольших количеств распадающихся радиоактивных частиц, время от времени создают свечение, возможно, худо-бедно позволяющее видеть местным жителям.

Излучение Черенкова – Вавилова нашло применение в науке, ядерной энергетике и смежных областях. Ярко светятся реакторы АЭС, битком набитые быстрыми частицами. Точно измеряя характеристики этого излучения и зная фазовую скорость в нашей рабочей среде, мы можем понять, что за частицы его вызвали. Черенковскими детекторами пользуются и астрономы, обнаруживая легкие и энергичные космические частицы: тяжелые невероятно трудно разогнать до нужной скорости, и излучения они не создают.

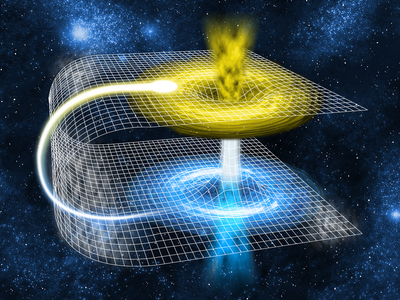

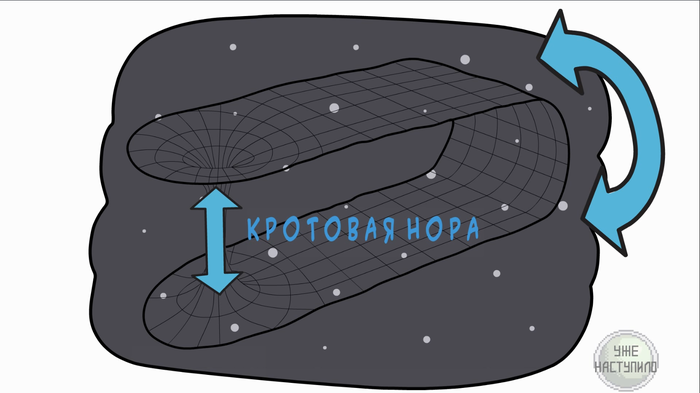

Вот муравей ползет по листу бумаги. Скорость его невелика, и на то, чтобы добраться от левого края плоскости до правого, у бедняги уходит секунд 10. Но стоит нам сжалиться над ним и согнуть бумагу, соединив ее края, как он моментально «телепортируется» в нужную точку. Нечто подобное можно проделать и с нашим родным пространством-временем, с той лишь разницей, что изгиб требует участия других, невоспринимаемых нами измерений, образуя туннели пространства-времени, – знаменитые червоточины, или кротовые норы.

Кстати, согласно новым теориям, такие кротовые норы – это некий пространственно-временной эквивалент уже знакомого нам квантового феномена запутанности. Вообще, их существование не противоречит никаким важным представлениям современной физики, включая общую теорию относительности. Но вот для поддержания такого туннеля в ткани Вселенной потребуется нечто, мало похожее на настоящую науку, – гипотетическая «экзотическая материя», которая обладает отрицательной плотностью энергии. Иначе говоря, это должна быть такая материя, которая вызывает гравитационное. отталкивание. Трудно представить, что когда-нибудь эта экзотика будет найдена, а тем более приручена.

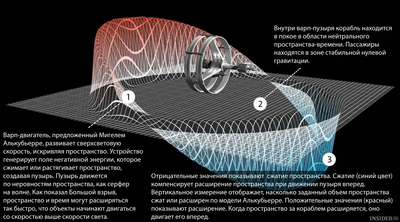

Своеобразной альтернативой кротовым норам может служить еще более экзотическая деформация пространства-времени – движение внутри пузыря искривленной структуры этого континуума. Идею высказал в 1993 году физик Мигеле Алькубьерре, хотя в произведениях фантастов она звучала намного раньше. Это как космический корабль, который движется, сжимая и сминая пространство-время перед своим носом и снова разглаживая его позади. Сам корабль и его экипаж при этом остаются в локальной области, где пространство-время сохраняет обычную геометрию, и никаких неудобств не испытывают. Это прекрасно видно по популярному в среде мечтателей сериалу «Звездный путь», где такой «варп-двигатель» позволяет путешествовать, не скромничая, по всей Вселенной.

Фотоны – частицы безмассовые, как и нейтрино и некоторые другие: их масса в покое равна нулю, и чтобы не исчезнуть окончательно, они вынуждены всегда двигаться, и всегда – со скоростью света. Однако некоторые теории предполагают существование и куда более экзотических частиц – тахионов. Масса их, фигурирующая в нашей любимой формуле E = mc2, задается не простым, а мнимым числом, включающим особый математический компонент, квадрат которого дает отрицательное число. Это очень полезное свойство, и сценаристы любимого нами сериала «Звездный путь» объясняли работу своего фантастического двигателя именно «обузданием энергии тахионов».

В самом деле, мнимая масса делает невероятное: тахионы должны терять энергию, ускоряясь, поэтому для них все в жизни обстоит совсем не так, как мы привыкли думать. Сталкиваясь с атомами, они теряют энергию и ускоряются, так что следующее столкновение будет еще более сильным, которое отнимет еще больше энергии и снова ускорит тахионы вплоть до бесконечности. Понятно, что такое самоувлечение просто нарушает базовые причинно-следственные зависимости. Возможно, поэтому изучают тахионы пока лишь теоретики: ни единого примера распада причинно-следственных связей в природе пока никто не видел, а если вы увидите, ищите тахион, и Нобелевская премия вам обеспечена.

Однако теоретики все же показали, что тахионы, может, и не существуют, но в далеком прошлом вполне могли существовать, и, по некоторым представлениям, именно их бесконечные возможности сыграли важную роль в Большом взрыве. Присутствием тахионов объясняют крайне нестабильное состояние ложного вакуума, в котором могла находиться Вселенная до своего рождения. В такой картине мира движущиеся быстрее света тахионы – настоящая основа нашего существования, а появление Вселенной описывается как переход тахионного поля ложного вакуума в инфляционное поле истинного. Стоит добавить, что все это вполне уважаемые теории, несмотря на то, что главные нарушители законов Эйнштейна и даже причинно-следственной связи оказываются в ней родоначальниками всех причин и следствий.

Если рассуждать философски, тьма – это просто отсутствие света, и скорости у них должны быть одинаковые. Но стоит подумать тщательнее: тьма способна принимать форму, перемещающуюся куда быстрее. Имя этой формы – тень. Представьте, что вы показываете пальцами силуэт собаки на противоположной стене. Луч от фонаря расходится, и тень от вашей руки становится намного больше самой руки. Достаточно малейшего движения пальца, чтобы тень от него на стене сместилась на заметное расстояние. А если мы будем отбрасывать тень на Луну? Или на воображаемый экран еще дальше.

Едва заметное мановение – и она перебежит с любой скоростью, которая задается лишь геометрией, так что никакой Эйнштейн ей не указ. Впрочем, с тенями лучше не заигрываться, ведь они легко обманывают нас. Стоит вернуться в начало и вспомнить, что тьма – это просто отсутствие света, поэтому никакой физический объект при таком движении не передается. Нет ни частиц, ни информации, ни деформаций пространства-времени, есть только наша иллюзия того, что это отдельное явление. В реальном же мире никакая тьма не сможет сравниться в скорости со светом.

В отличие от всего остального, Черенковское излучение видели все. Все любители мочить монстров, убегая по мосткам технических помещений на атомных станциях в Doom3 или HL2. Так заумно описали его здесь, хотя, можно сказать проще: нет ничего быстрее скорости света в вакууме, а вот не в вакууме, его могут обогнать.

Тень не быстрее скорости света. Если чем нибудь заслонить далёкую звезду, то мы об этом узнаем через несколько сотен или тысяч лет, когда последний луч света испущенный звездой перед «закрытием» дойдёт до нас. Вот тогда и придёт «тень», со скоростью света.

Когда-то я пытался это понять. Но, со временем, я понял, что со своим умишком нечего туда лезть.

Или буравить пространство и организовывать червоточину

Придется все таки строить старину варп-двигатель

Пчёлы

Темная сторона искусственного света

Вам не нужно летать по всему миру, чтобы испортить свои циркадные ритмы. Рабочие ночные смены или постоянное смещение графика сна ведут себя как хроническая форма смены часовых поясов с потенциально тяжелыми последствиями. Например, рабочие ночной смены чаще страдают ожирением, болезнями сердца, расстройствами настроения и даже раком.

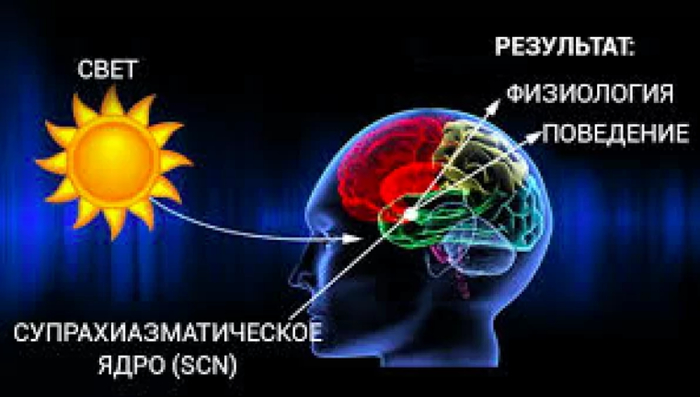

Расположенные в основании головного мозга, главные часы организма работают по собственному 24-часовому циклу и находятся в части гипоталамуса, называемой супрахиазматическим ядром, или SCN.

Гипоталамус является основной, примитивной частью мозга, которая есть у всех позвоночных. Он также управляет такими вещами, как выброс гормонов, температура тела и ваша реакция бей или беги.

«Попытка бодрствовать и пытаться функционировать в неподходящее биологическое время, когда SCN говорит нам, что мы должны спать, или пытаться заснуть, когда SCN говорит нам, что мы должны бодрствовать, увеличивает риск проблем со здоровьем», – говорит Кеннет Райт невролог из Университета Колорадо в Боулдере, которая изучает влияние циркадных нарушений на здоровье. «Более того, искусственный свет и наша склонность смотреть на экраны усугубляют ситуацию».

Уровень гормона мелатонина повышается на закате, чтобы вызвать сон, а затем падает к восходу солнца – или, по крайней мере, это то, что должно произойти. Используя надетые на запястье девайсы для отслеживания воздействия сна и света, а также образцы слюны для измерения колебаний мелатонина, Райт заметила, что в ее исследовании уровень мелатонина у добровольцев остается повышенным в течение нескольких часов после пробуждения. Это говорит о том, что их тела все еще находятся в режиме сна.

«Затем мы забираем их в лагерь и убираем искусственное освещение на целую неделю», – говорит Райт. После недели без искусственного освещения, производство мелатонина участников росло на закате и падало на рассвете, указывая на то, что их биологические часы теперь выровнены с естественным циклом свет-темнота. Изменение демонстрирует, что в искусственно освещенном мире «мы потеряли синхронность с природной средой», – говорит Райт.

Аналогично, наши светоизлучающие устройства нарушают наше расписание сна. Клетки, передающие сигналы в супрахиазматическое ядро, особенно чувствительны к синей длине волны света. Эта длина волны присутствует в солнечном свете и излучается сотовыми телефонами, компьютерами и планшетами. В одном исследовании ученые из Отдела сна и циркадных расстройств в Бригаме и Женской больнице сравнили людей, которые читают обычную книгу перед сном, с людьми, которые читают на светоизлучающем устройстве для чтения электронных книг. У людей, которые читают на электронном ридере, было больше проблем с засыпанием, и у них были проблемы с пробуждением.

Вас также может заинтересовать:

Новый способ визуализации общей теории относительности

Как правильно понять общую теорию относительности?

Что представляет из себя гравитация?

Что такое искривление пространства-времени?

И как его представить?

Ответы на эти и не только вопросы в данном видео. Приятного просмотра!

Астрономы не понимают, что является источником половины света во Вселенной

Перед мировой наукой возникла новая фундаментальная проблема – астрономическая задача, решить которую пока никто не может. Анализируя данные миссии New Horizons, ученые пришли к выводу, что в видимой части Вселенной слишком много света. Точнее, известные им источники не могут обеспечить и половины из наблюдаемого уровня освещения в космосе.

Парадокс со светом был обнаружен, когда пять лет назад аппарат миссии New Horizons пролетел мимо Плутона и начал двигаться через пояс Койпера. На таком расстоянии от Солнца его свет уже не является доминирующим в Солнечной системе, плюс практически нет отражения этого света от космической пыли. И вот в этой условной темноте ученые начали при помощи инструментов на борту аппарата измерять и анализировать уровень света во Вселенной без тех помех, с которыми сталкиваются наблюдатели на Земле.

Потребовалось немало времени, чтобы все измерить и подсчитать объемы света, идущего от видимых галактик, звезд и других объектов, но его оказалось слишком мало. Приборы New Horizons показывают – космос освещен вдвое ярче, чем должен быть, исходя из наших познаний. Получается парадокс, когда пространство внутри наполненных яркими звездами галактик освещено в числовом эквиваленте так же, как и межгалактическая пустота между ними. Астрономы честно признаются, что пока понятия не имеют, что может быть источником этого света.

Почему BMW использует янтарно-красную подсветку приборов?

Автомобили BMW имеют культовую янтарно-красную подсветку приборов, начиная с 1970-х гг. Нет никаких сомнений, что этот оттенок радует глаз, но почему BMW придерживается именно оранжевого цвета все эти годы? За обоснованием этого выбора стоит научный подход, который легче объяснить, изучив, как работает человеческий глаз в темной среде.

Как человеческий глаз воспринимает свет?

При взгляде на диаграмму спектра света выше, цвета в дальнем правом углу (красный / оранжевый) находятся дальше всего от ультрафиолетовых лучей (солнечного света) и ближе всего к инфракрасным лучам (невидимым для глаза). Это делает красный и оранжевый цвета идеальным выбором ночного освещения.

Так почему красные / оранжевые огни используются в подсветке приборов BMW в ночное время?

Цвета с более длинной волной, такие как красный / оранжевый, оказывают наименьшее влияние на наше ночное зрение. Эта способность позволяет нашим глазам фокусироваться на красном / оранжевом освещении, а затем возвращаться к темному, тусклому свету без потери фокуса на объектах, таким образом сохраняя возможность хорошо видеть в темноте.

На кораблях ВМС, например, в ночное время используется полностью красное внутреннее освещение. Это позволяет моряку выходить на улицу ночью и сохранять свое ночное зрение, не напрягая глаз. Если бы военные корабли использовали белый свет внутри, то когда моряк выходил наружу, его глаза не могли бы легко обнаружить плохо освещенные объекты ночью. Требуется около 30 минут, чтобы глаза полностью приспособились к новой темной среде, чтобы обеспечить максимальную видимость.

Оранжевые внутренние огни BMW используют длину волны 605 нанометров.

Какие еще отрасли промышленности используют красное освещение в ночное время?

Поскольку наука о красной подсветке в ночное время неопровержима, ее можно найти во многих других отраслях промышленности, предоставляющих те же преимущества, что и BMW для использования в темноте. Другие примеры использования красного света в ночное время можно увидеть на:

— приборных панелях самолета

— как уже было сказано, корабли, приборные панели подводных лодок и внутреннее освещение

— военные тактические фонарики, используемые во многих армиях мира (например, для чтения карты ночью).

Каковы другие преимущества использования оранжевого света?

Длинноволновые цвета, такие как красный и оранжевый, позволяют сохранить возможности ночного видения человеческого глаза. Наши глаза могут смотреть на приборы и обратно на тускло освещенные дорогу и окружающий мир снаружи автомобиля, не приспосабливаясь к темноте.

Новые модели BMW оснащены цифровыми приборными панелями с полным спектром цветов, которые в итоге могут отвлекать от дороги, совсем не так как аналоговые циферблаты. Эта цифровая приборная панель сводит на нет принципы освещения старых моделей, которые способствуют лучшей ночной видимости. Современные модели BMW кроме этого позволяют менять цвет внутреннего декоративного освещения. И хотя это может быть забавной игрушкой, это также может повлиять на видимость в темноте. Поэтому рекомендуется оставлять оранжевый или красный свет, чтобы сохранить возможность комфортного зрения в темноте, а также сохранить классическую ночную атмосферу, которой славится BMW.

Зодиакальный свет

Зодиакальный свет — слабое свечение неба, простирающееся вдоль эклиптики, постоянно видимое в зодиакальных созвездиях (с чем и связано название этого явления). Наблюдается после захода или перед восходом Солнца. Зодиакальный свет возникает вследствие рассеяния солнечного света на скоплении частиц пыли.

Два вандала гуляют по парку Принстонского университета, 1954

Оба этих ученых сломали устоявшуюся в науке начала 20 века идею о том, что законы Вселенной должны иметь полное, простое и элегантное описание, и что надо лишь суметь его найти. Оба доказали, что Вселенной безразлично, нравятся ли людям ее законы или нет, и она не обязана им делать их простыми или понятными. И оба, изначально, потерпели немало критики от соперников, не желающих мириться с неудобными фактами, жестоко крушащими такое удобное описание мира, которое было выстроено в умах ученых до них.

И все-таки она вертится!

Свет, ты это

Часы на крыше японского небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна

ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. Японские ученые экспериментально доказали, что на удалении от поверхности земли течение времени ускоряется. Это подтвеждает гипотезу Альберта Эйнштейна о том, что гравитация влияет на течение времени, пишет газета «Майнити».

В ходе эксперимента физики под руководством профессора Токийского университета Хидэтоси Катори использовали оптические атомные часы, которые используют для калибровки колебания квантовых частиц. Этот прибор очень точен: чтобы такие часы отстали хотя бы на секунду, должно пройти не менее 30 млрд лет.

Ученые разместили синхронизированные друг с другом часы на первом этаже самого высокого в Японии небоскреба Tokyo Sky Tree и на его смотровой площадке, на высоте 450 метров от поверхности земли.

Сверка показаний выявила, что часы на смотровой площадке, шли примерно на 5 сто триллионных долей секунды быстрее, чем часы на первом этаже. За сутки отставание «нижних часов» составило примерно 4,3 наносекунды (наносекунда – одна миллиардная часть секунды).

Согласно расчетам исследователей, за один год разница между часами составила бы примерно 1,6 микросекунды (микросекунда – одна миллионная часть секунды). Авторы эксперимента не нашли этому иного объяснение кроме того, что ход «нижних часов» замедляла сила гравитации.

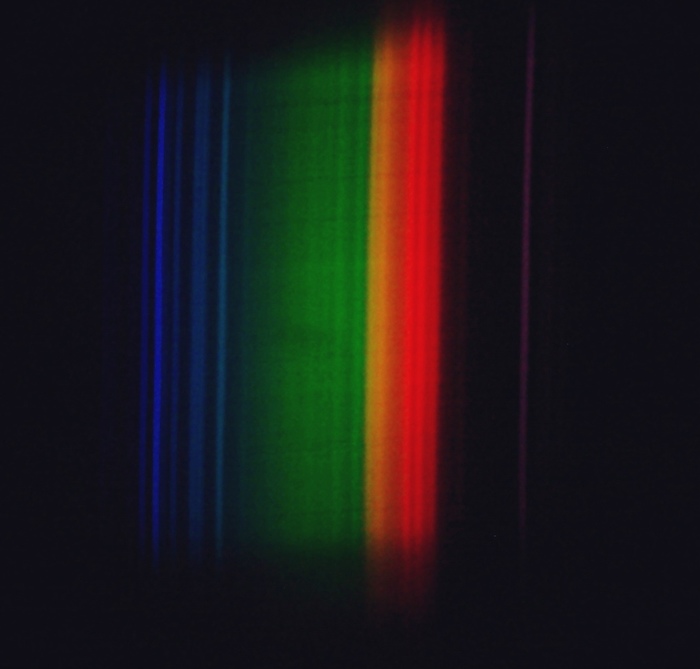

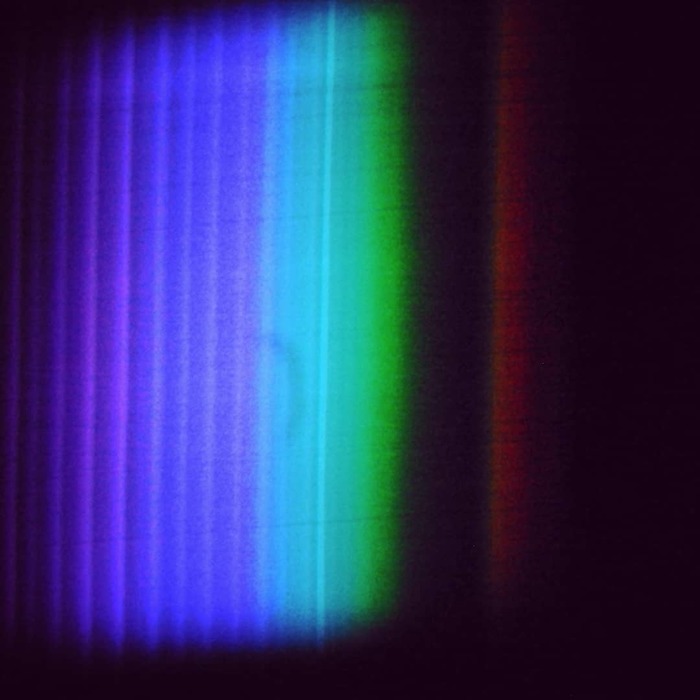

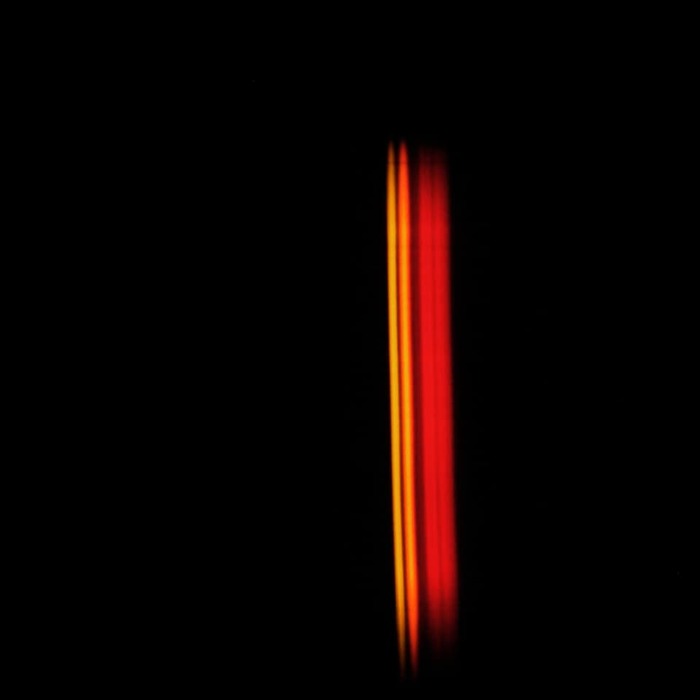

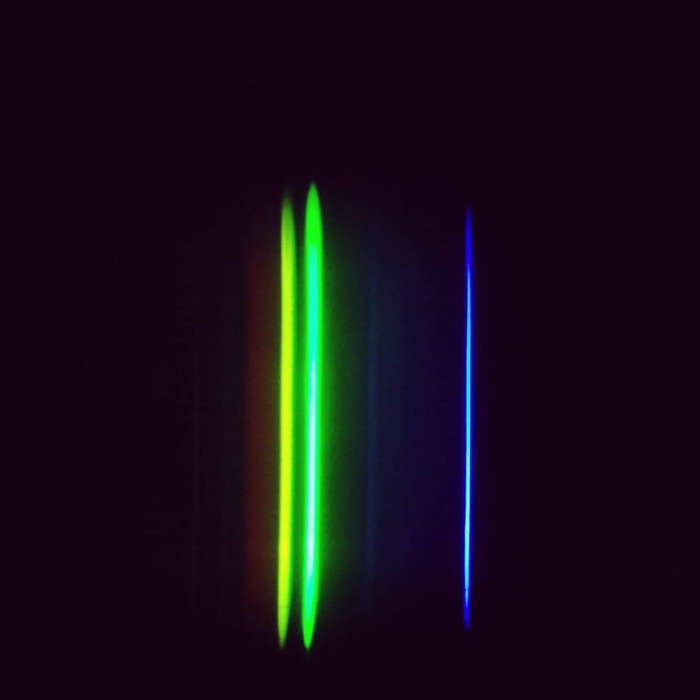

ДУСТХИМ и спектры химических элементов

Простые и эластичные цветные линии описывают очень сложные математические формулы физических законов физики электронов. Какая простота заключена в спектре элемента. Его свет! Гармония в чистом виде!

Излучение световых волн атомами происходит следующим образом. Получая энергию извне, например, при столкновениях с другими атомами, атом переходит в возбужденное состояние. Это состояние имеет малое время жизни, поэтому вскоре атом переходит в состояние с более низкой энергией, излучая при этом квант света (фотон), энергия которого равна разности энергий тех состояний, между которыми происходит квантовый переход.

При пропускании такого света через призму или дифракционную решетку будет наблюдаться не сплошной спектр типа радуги, а линейчатый, состоящий из отдельных цветных линий с частотами на темном фоне. На опыте линейчатые спектры дают нагретые 1-атомные газы, атомы которых почти не взаимодействуют друг с другом, и поэтому спектры излучения отдельных атомов не искажаются вследствие взаимодействия.

На фото запечатлены линии ксенона

Спектр дейтерия из лампы ДДС-30

Так выглядит стронций

Уран из оптики ЗС-7

От моста Эйнштейна-Розена до трубы Красникова. Сложности «Кротовых нор»

«Кротовые норы» (английский эквивалент названия – wormholes, или червоточины) – самые интригующие объекты Вселенной, о существовании которых спорят ученые. Это конфигурации пространства-времени в виде своеобразных тоннелей между удаленными областями нашей Вселенной или даже между разными вселенными.

В новом ролике астроном Кирилл Масленников расскажет об этом странном явлении, о том как развивалось представление ученых о «кротовых норах» и какую теорию выдвинул Сергей Красников.

Для тех кто интересовался этой темой: да, в ролике будет классический пример с листком бумаги, но будет и что-то новое, например несколько слов о трубе Красникова.

01:00 Автор названия «Wormhole»

01:50 Сильный и слабый антропный принцип

04:25 Вся Вселенная на бумаге

05:58 Мост Эйнштейна-Розена, 1935 г. Нарушение принципа причинности.

06:25 Проходимые и непроходимые кротовые норы

07:16 Доказательство Сергея Красникова и подтверждение путешествия во времени.

08:15 Как можно наблюдать «кротовую нору».

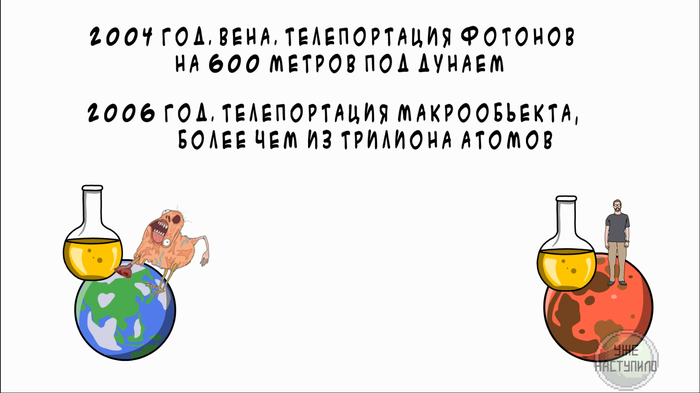

По пути к портальной пушке. Учёным удалось телепортировать макрообъект

Всем привет, и да в названии поста нет ошибки. Сегодня мы с вами действительно будем говорить о телепортации. Но не о том возможна она или нет, а о том как она реализована сегодня. Потому что телепортировать макрообъекты ученные в нашей вселенной научились ещё в 2006 году, когда впервые был телепортирован газ состоящий более чем из триллиона атомов.

Лично меня это новость взбудоражила до коников мозгов, ведь например айфон был разработан в 2007, а телепортировать макрообъекты смогли годом ранее. Но про айфон знают все, а вот о телепортации совсем немногие. Но мы тут собрались не для того чтобы просто привести этот феномен в качестве факта. А для того чтобы разобраться как именно работает телепортация в нашей версии мультивселенной, а так же что у истоков телепортации стоял физик родившийся в Таганроге.

Для визуалов и аудиалов, есть бережно нарисованный и озвученный мною ролик, ну а для тех кому приятней читать, прошу под кат.

Прежде чем разбираться с тем как работает телепортация, давайте просто представим какие могут существовать способы телепортироваться. Первый, который приходит в голову, это использование кротовых нор, которые не отрицает теория относительности. Именно этот способ мусолят во всех фильмах. Помните, когда какой-нибудь учёный протыкает ручкой листок бумаги и говорит что всё элементарно – это просто кротовая нора.

Способ на самом деле довольно прост для понимания. Согласно общей теории относительности наша вселенная изгибается в четвёртом пространственном измерении и в некоторых местах возможны пограничные зоны, где пространство удалённое друг от друга очень далеко, приближается довольно близко друг к другу сквозь четвёртое измерение. При определённых условиях (например, если тыкнуть туда ручкой), две разные точки трехмерного пространства сольются в одну через дополнительное измерение, образуя туннель. Шагнул в такой и переместился мгновенно на миллиарды световых лет.

Всё бы ничего, но для того чтобы тебя в этом тоннеле не размазало, его стенки требуется укрепить специальной экзотической материей, которая будет держать туннель в стабильном состоянии. А этой самой материи у людей пока нет. Хотя не будем отчаиваться, ведь в 2018 году российские физики под руководством Игоря Ткачёва, смогли разработать теорию, согласно которой некоторые звёзды могут представлять собой громадные сгустки экзотической материи. Будем надеяться что ребята получат за это хоть какую-то премию, а мы с вами будем из этой материи лепить кротовые норы, как кролики из Алисы в стране чудес.

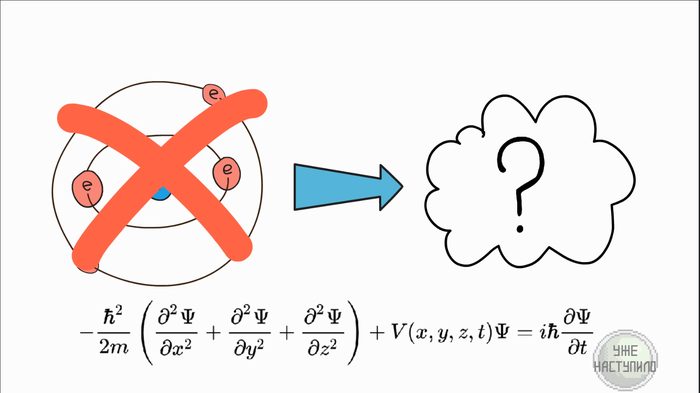

Данный способ наверное самый понятный, но один из самых труднодостижимых, хотя и не отрицаемых наукой. Второй способ гораздо более весёлый но и более труднопонимаемый. Для его осознания нам нужно немного копнуть в сторону квантовой механики. Дело в том что в этой области физики, электрончики это не твёрдые шарики, а волновые возмущения. Они вообще не реализованы во вселенной, пока не начнёшь его искать. А вот когда мы пытаемся его обнаружить, то начинается самое интересное, он реализуется в некоем случайном месте с разной вероятностью. Эта вероятность известна и вычисляется тем самым уравнением Шредингера, про которое конечно слышал каждый.

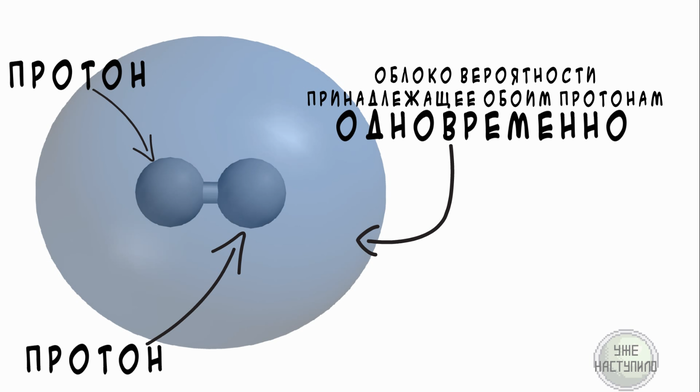

Согласно этому уравнению электрон ОДНОВРЕМЕННО находится в различных точках пространства, а когда мы его детектируем он тут же смущается, и остаётся только в одной из этого множества точек, в этом случае говорят о коллапсе волновой функции частицы. Конечно можно подумать что облако вероятности, до того как электрон сколопсировал, это что то вроде метафоры, ну конечно электрон не находиться одновременно везде, он просто в некой точке, а если поискать то найдём его вот тут, или вон там. А вот и нет друзья, электрон именно ОДНОВРЕМЕННО находиться во всех точках этой области сразу. Именно это и составляет основу современной химии. Самый просто пример могут нам в лицо кинуть все молекулы вселенной. При объединении атомов в молекулы их электроны принадлежат как бы всем атомам сразу. Если бы электрон, находился где то в конкретном месте, то химии не могла бы строить молекулы, ну и конечно не могла бы существовать жизнь в привычном понимании.

Не только электроны представляют из себя некое размазанное облако, но и в целом любой объект во вселенной, до того как на него обратят внимание (пронаблюдают) не что иное как облако вероятности. С одним уточнением. Чем больше размер объекта, тем больше вероятность что он реализуется при наблюдении в относительно более конкретном месте. Что это значит? Если мы пронаблюдаем электрон, то он реализуется во вселенной в некой области, причем размер этой области будет сильно превышать размер самого электрона. Эли мы пронаблюдаем кошку, то она тоже реализуется в некой области. Вот только размеры области куда может сместиться кошка, практически точно совпадают с контуром тела кошки.

Но всё же есть вероятность отличная от нуля, что вы посмотрели на кошку, и она реализовалась на диване. А секунду спустя, кошка реализовалась уже за стеной комнаты. Нет, она не убежала туда, просто мириады её атомов и электронов сколопсировани в едином порыве на некоем расстоянии от того места где были секунду назад. Причём все сместились в одну сторону. Случайно.

Разумеется вероятность такого события ничтожно мала. Настолько ничтожно что время за которое в среднем происходит подобное событие во много раз превышает время существования вселенной. Но все же волновые функции некоторых атомах нашего с вами тела, например, достигают других планет, а поэтому существует ненулевая вероятность, что вы откроете дверцу холодильника и окажетесь на другой планете.

Этим интересным свойством воспользовался Дуглас Адамс в своём романе «Автостопом по галактике», придумав «двигатель бесконечной невероятности». Прибор которой может реализовывать совершенно ничтожные вероятности и заставляющий ваши атомы колапсировать не где им вздумается, а там где вам бы хотелось. Разумеется если бы такой прибор существовал мы могли бы носиться по вселенной взад вперёд без всяких космических кораблей и прочего. Это и есть второй способ телепортации. Современная наука отвечает на вопрос о существовании подобного прибора весьма однозначно. Она говорит «я не знаю». Если первый способ, по крайней мере, не отрицается законами физики, то по поводу существования двигателя бесконечной невероятности наука попросту теряется в догадках не отвечая ни «да» ни «нет».

По иронии ключом к телепортации стала работа, которая должна была забить гвозди в крышку гроба квантовой механики. И затеял её неугомонный Эйнштейн. Будучи сам пионером и революционером в классической механике, Эйнштейн очень скептически относился к новым работам в других областях, и с особым рвением выступал против квантовой механики. Квинтэссенцией этой борьбы и стала знаменитая работа 1935 года совместно с коллегой Борисом Подольским, и ассистентом Натаном Розеном. Ну и конечно пара слов о нашем соотечественнике Борисе. Он родился и вырос в Таганроге, в возрасте 16-ти лет эмигрировал в Америку, где и прожил почти всю жизнь. А так же считается, что он был не только выдающимся учёным, но и шпионом СССР с крутым кодовым именем «квант».

Вернёмся к работе этой тройки. Как мы уже знаем, целью работы было развенчание теории квантовой механики. И вот каким образом. В КМ есть такой замечательный феномен, называется запутанность электронов. Один только этот феномен достоин нескольких отдельных постов. Суть его вот в чем. Если два электрона в начальный момент времени были синхронизированы (такое состояние называется когерентным), то они способны сохранить волновую синхронизацию на большом расстоянии друг от друга. Даже если эти электроны удалить на многие световые года, они всё равно останутся связанны подобно пуповине тонкой нитью Шредингера. И если с одним из электронов что то происходит, то какая-то часть информации немедленно будет передана другому.

Для лучшего понимания представьте, что в Китае сделали пару носков, и носки эти связаны тонкой невидимой нитью. Один носок уехал в Таганрог, а второй на Филиппины. Если носок в Таганроге надели на левую ногу, то он стал левым. В ту же самую секунду носок на Филиппинах стал правым. Он стал правым мгновенно, быстрее скорости света, что конечно опровергает теорию относительности. Вот примерно то же самое с электронами. Допустим у нас есть два электрона которые когерентны, а так же известно что полный спин системы этих двух электронов равен нулю (спин – это характеристика электрона). Мы разносим их очень далеко друг от друга, а затем смотрим на спин одного из них. И оказалось что он направлен вверх. В этот момент мы узнали что спин другого направлен вниз, т.к. изначально полный спин был равен нулю. Мы получили эту информацию мгновенно, даже если между электронами были миллионы световых лет. Мы точно теперь знаем что есть электрон на другом конце галактики спин которого направлен вниз. И получили мы эту информацию быстрее скорости света. Более того. Наши электрончики до сих пор ещё связаны этой пуповиной, и если мы меняем спин одного из них, спин другого тоже меняется моментально. Вы только вдумайтесь. Всё в нашем мире взаимосвязано. Ещё со времён зарождения нашей вселенной электроны запутались между друг с другом в громадную паутину размером со вселенную, и когда вы чихаете, изменяется вся вселенная. И да, она делает это моментально, быстрее скорости света.

Сам Эйнштейн называл это явление призрачным дальнодействием и «доказывал» с его помощью несостоятельность квантовой механики, ибо ничего во вселенной не может передаваться быстрее скорости света.

В 1935-м году, на момент теоретического описания этого опыта не было средств для его практической реализации. (Опыт кстати называется парадокс ЭПР, в честь авторов, не путаем с электронно парамагнитным резонансом, который имеет такую же аббревиатуру). Но в начале 80-х, во Франции был проведён реальный опыт с детекторами расположенными на расстоянии 13 метров друг от друга. Алан Аспе совместно с коллегами измеряли спины электронов испускаемых атомами кальция, и полученные результаты в точности совпали с положением квантовой теории! Это означает что каждое ваше действие, да что там действие, каждая ваша мысль изменяет всю вселенную, переворачивая каждый её электрон с ног на голову. И это не какая-то вам эзотерика или философия. Это объективная реальность. Подтверждение этого явления добавило в фундамент квантовой механики железную арматуру, так что всем её противникам в научном мире осталось попросту развели руками.

Но неужели Эйнштейн ошибался, и существуют скорости быстрее световых. И да и нет. На самом деле информация передаётся быстрее скорости света, но она случайна, а потому не имеет смысла. Какой нам прок с того что электрон на другом конце вселенной имеет спин направленный вниз. Мы не сможем передать информацию с помощью этого метода. Данный опыт хотя и подтверждал квантовую механику, но не давал ни какой практической выгоды. До недавнего времени…

Вот мы и подошли совсем вплотную к телепортации. В 1993 году учёные из IBM продемонстрировали возможность телепортировать с помощью парадокса ЭПР материальные объекты, по крайней мере на атомарном уровне. Стоит отметить, что телепортация не совсем такая как вы думаете мол атом вот тут исчез, а вон там появился. Всё не совсем так. У нас есть два атома одного вещества. Мы можем передать на расстоянии точную информацию от одного атома к другому. Т.е. по сути превратить один атом в другой.

Давайте подробней. Допустим у нас есть два атома А и С. И мы хотим телепортировать А в С. Для этого мы вводим ещё один атом В. Атомы В и С у нас запутаны. Далее мы заставляем атом А вступить в контакт с атомом В, таким образом, что информационное содержание атома А передаётся к атому В, атомы А и В запутываются. Но мы с вами помним что В изначально был когерентен с С, и теперь информация от атома А передаётся и в атом С, причем таким образом, что атом С становиться точной копией изначального атома А, до всего этого запутывания.

Ровно то же самое происходит и с запутанными атомами, с одним отличием. Каждый раз проворачивая свой фокус, Толя убегает в туалет или куда-нибудь где его никто не видит, снимает носки, затем одевает их на случайные ноги, и только после этого возвращает экспериментаторам. И сколько ни нюхай не понять где правый, где левый. Единственно достоверной информацией остаётся лишь то что на марсе теперь правый носок.

При телепортации объектов это означает, что изначальный объект полностью превращается в нечто неопределённое. Что в одной стороны и не плохо. Ну например, если бы атом А точно копировался в атом С, то это была бы не телепортация, а точное копирование. И в случае с макро объектами мы бы получали два совершенно идентичных объекта. А куда потом клонов девать?

После первой удачной телепортации атомов в научном мире все резко вспомнили Кроненберга, и давай кто быстрее строить телепортационные камеры. В 2004 году в Вене телепортировали свет под Дунаем на 600 метров. Ну а в 2006 совместная команда физиков из Копенгагена и Германии, телепортировали макрообъект. Газ цезия, состоящий более чем из триллиона атомов, который можно было увидеть невооружённым глазом, переместился на пол метра. Опять же переместился не сам газ. Просто в колбочке №1 был определённый газ, а другой просто газ. И вот хлоп! и определённый газ уже не в колбочке №1, а в другой.

Если допилят телепортацию людей, то выглядеть это будет примерно вот как. Одна камера в Таганроге, вторая на марсе. На заводах в Китае делаю биогель, включающий в свой молекулярный состав атомы из состава человеческого тела в том же процентном соотношении. Этими составами заполняют баки в камерах и в Таганроге и на марсе. Толю в Таганроге обмазывают с ног до головы биогелем, и хлоп! Толя уже на марсе, а в камере в Таганроге, только Кроненберг.

Разумеется, исследования не прекратились в 2006 году. Всё больше групп учёных из разных стран заняты этой проблемой. И был предложен ещё один способ телепортации. Без запутывания, и гораздо более похожий на телепортацию из научной фантастики. Объекты превращают в свет, который по проводам передают куда угодно, а затем этот свет вновь превращают в материальные объекты. И происходит всё это при помощи пятого агрегатного состояния вещества. Интересно? Я обязательно рассказу об этом в другой раз.

По поводу пруфов. Эта информация не какая то секретная. Всё довольно легко гуглится. Например вот ссылка на википедию.

Новость №953: Физики заперли свет в нанорезонаторе на рекордно долгое время

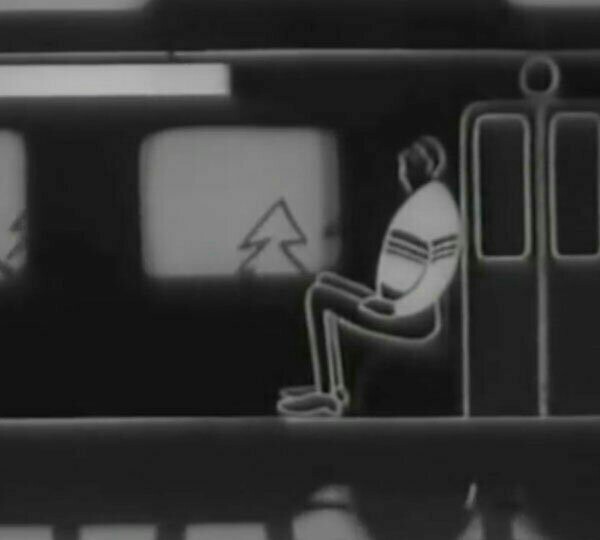

«Сейчас таких не делают». Потрясающая короткометражка с Вициным о теории относительности

А вы знаете, что в СССР снимали крутейшие научно-популярные фильмы? В одном из них сыграл Георгий Вицин. И этот фильм – шедевр.

Фильм идет 20 минут и пролетает на одном дыхании.

Завязка.

В купе поезда, идущего в Новосибирск, едет ученая-физик с попутчиками. И нет, они не устраивает битву за нижнюю полку.

Зрителю предстоит познакомиться с теорией относительности Альберта Эйнштейна, изложенной в игровой манере.

Мужчины едут сниматься в кино, им предстоит сыграть ученых и академиков. Вот только они не знают простейших вещей. Именно этим их стыдит ученая-физик.

И они ввязываются в интересную дискуссию.

Не все попутчики поймут, о чем идет речь. Некоторые даже уснут.

Изложение теории относительности простое и доступное. Автор фильма пытается изложить сложную научную концепцию так, чтобы ее понял даже ребенок.

А кто теорию относительности знает? Пять с половиной человек во всем мире?

Вицин играет потрясающе. Его персонаж не боится сказать, что он не понимает теорию относительности. И не собирается притворятся.

Повествование разбавлено мультфильмами. С их помощью авторы иллюстрируют основные постулаты СТО (специальной теории относительности).

Именно специальную теорию относительности и будут объяснять в короткометражке.

Жалко, что сразу не сняли такой же фильм про ОТО (общую теорию относительности).

Зрители отмечают игру ученой-физика Аллы Демидовой. С точки зрения некоторых, она слишком высокомерна.

Словно насмехается над людьми, которые не так хороши в физике, как она.

Если вы думаете, что старина Эйнштейн считал, что «все в мире относительно», значит вам непременно надо посмотреть этот фильм и повысить свои знания.

Ведь именно этого он никогда не говорил.

https://youtu.be/rt7T6Tu6-Xo

P.S также ссылка буде продублирована в комментариях

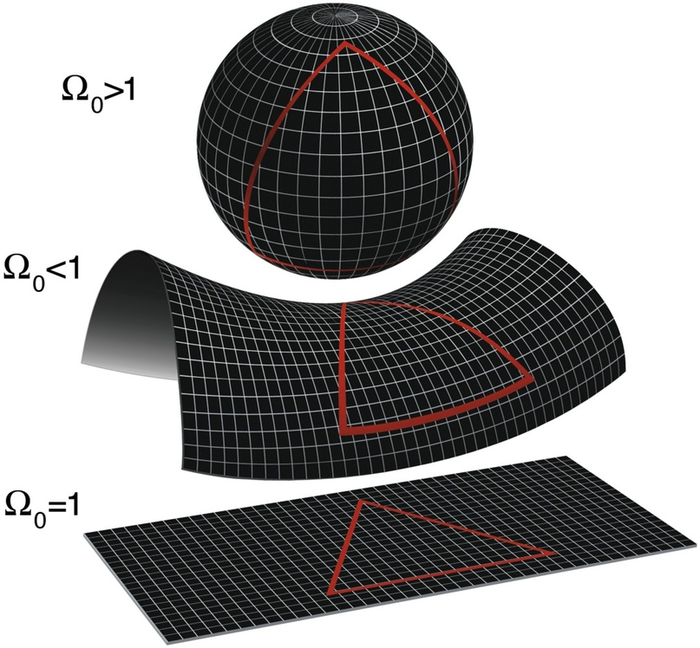

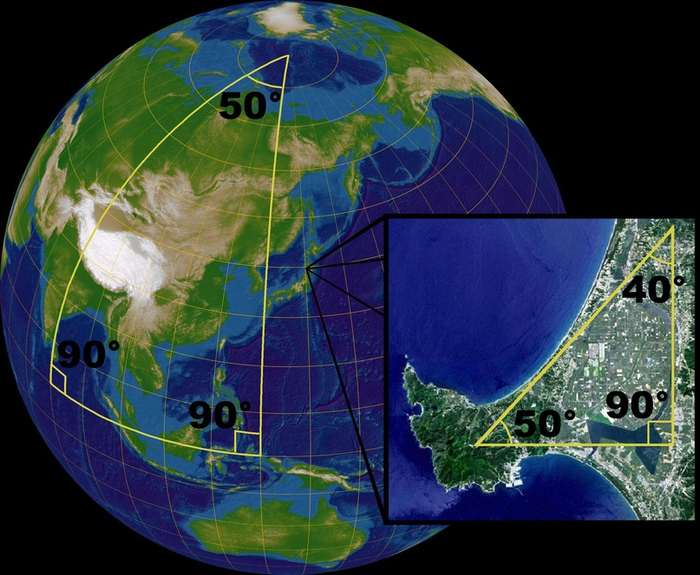

Какой формы Вселенная?

Тысячи лет назад люди были убеждены, что плоская Земля — это центр Вселенной, а небесный свод — это твёрдая полусфера. Сегодня очевидно, что это не так, но учёные до сих пор не определили форму нашей Вселенной! Есть лишь предположения: она может быть как бесконечной, так и иметь замысловатую форму и даже… быть конечной!

Подробно о геометрии мы поговорим когда-нибудь потом. А пока, порассуждаем о конечности Вселенной и о том, как мы могли бы это доказать

Разумеется, конечность не предполагает наличия у космоса края, в который можно сделать тык. Например, поверхность нашей планеты — конечна, но края, если по ней ходить нет: выйти за пределы сферы, перемещаясь по ней не получится. Ага, так можно предположить первый способ доказательства конечности Вселенной!

Обойти космос вокруг

Можно отправить космонавта лететь в одном направлении точно по прямой. Если после долгого полёта ракета вернётся в ту же точку при том, что она никуда не отклонялась, станет ясно: наша Вселенная конечна!

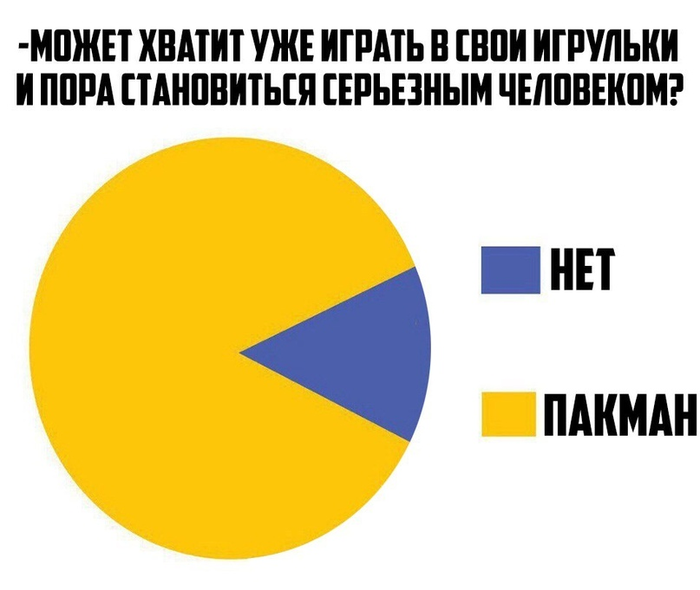

Думать о таком немного больно для мозга. Поэтому давайте понизим размерность наших рассуждений и будем говорить не о привычном нам 3-мерном мире, а о 2-мерном измерении. Например, таком, в котором живёт Пакман!

Вселенная Пакмана действительно конечна: если он перейдёт за левый край, он выйдет справа. Для взгляда из трёхмерного мира перемещения Пакмана просты, как waka-waka, но для самого существа осознать конечность его мира было бы непросто! Во-первых, потому что за ним бегает толпа призраков, а во-вторых, представьте взгляд на игровую поверхность с его стороны. Он не видит свою телепортацию на другую сторону доски, для него это выглядит, как постоянное движение вперёд. Для самого Пакмана это бесконечный мир с кучей стен и множеством комнат с призраками!

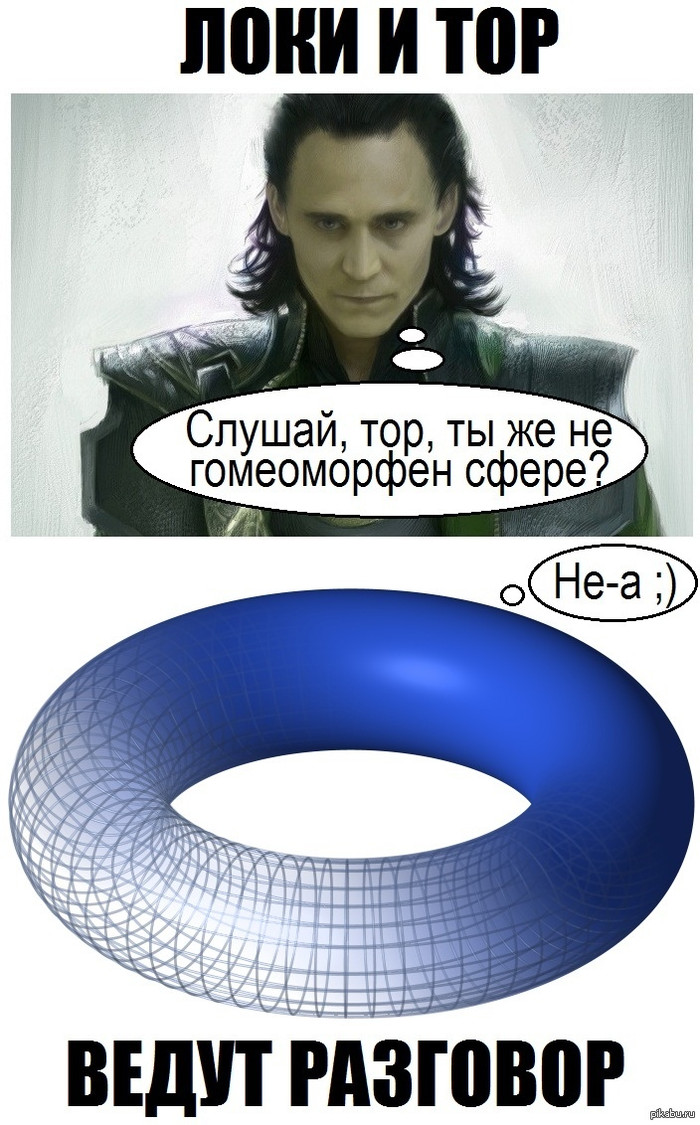

Опять же, мысля в 3D, легко понять, какую форму на самом деле имеет мир Пакмана — это цилиндр. Чуть посложнее форма мира в игре «Змейка». Возьмите лист бумаги, соедините его верх и низ, а затем боковые стороны. Тогда легко понять, что змейка старается не укусить свой хвост на поверхности бублика — тора

Так почему бы и нашей Вселенной не быть какой-нибудь конечной формы? Например, четырёхмерного тора? Вот так выглядят его проекции на трёхмерное пространство

Ладно, мы договорились не делать мозгу больно 🙂 Как же ещё можно было бы доказать конечность Вселенной, не обходя её целиком?

Увидеть непривычную геометрию

Сумма углов в треугольнике равна 180 градусам, а отношение длины окружности к её диаметру — есть число Пи. Это кажется нам верным и очевидным, но даже в нашем мире это не всегда так

Представьте себя стоящим на полюсе нашей планеты. Пройдя по прямой до экватора и повернув на 90 градусов, вы начали бы шагать вдоль него. Прогуляйтесь вдоль экватора, вновь поверните на 90 градусов к полюсу, с которого начинали и двигайтесь к нему. Вы вернётесь в точку старта. Движение происходило по треугольнику, верно? Три прямые линии движения. Но cумма углов в треугольнике будет больше 180 градусов!

Вывести привычное нам со школы правило не смогли бы в своих мирах и Пакман со змейкой. А если поверхность изогнута в другую сторону (не выпукла, а словно бы вогнута, как последняя фигура на 1 картинке), то сумма углов треугольника будет меньше 180 градусов. Так точно измерив углы между тремя далёкими точками в нашей Вселенной, мы смогли бы сказать кое-что о её форме! А для достаточно больших окружностей может нарушиться и правило получения числа Пи

Надуть пузырь из жвачки

Если ваш мозг ещё держится ножками на месте (ручек у него, кстати, нет), давайте добьём его способом доказательства конечности Вселенной, предложенным Эйнштейном

Представьте, что вы находитесь внутри пузыря, который начинаете раздувать во все стороны вокруг себя. Сначала площадь образованной сферы становится всё больше и больше. Но если с определённого момента при раздувании она начинает уменьшаться, а затем постепенно стянется в точку, наша Вселенная конечна!

Можно поставить эксперимент и по другому. Если взять бильярдный шар и начать закрашивать его краской слой за слоем, то его поверхность будет всё сильнее увеличиваться и уплощаться. Если же в один момент, она начнёт становиться вогнутой, а затем станет сжиматься со всех сторон вокруг незадачливого маляра-экспериментатора, это докажет конечность Вселенной. Здорово Эйнштейн придумал, правда?

Чтобы было проще это понять, давайте снова представим мир змейки. Если она вдруг решит не съесть яблоко, а покрасить его со всех сторон, то его площадь увеличится. Слой за слоем, площадь яблока будет всё возрастать. Однажды яблоко достигнет «края» Вселенной и выйдет с другой стороны. Змейка окажется не снаружи яблока, а словно бы внутри, окружаемая его стенками!

Как говорил Лев Ландау (у которого сегодня, кстати, был бы день рождения):

Величайшее достижение человеческого гения заключается в том, что человек может понять то, что он уже не в состоянии представить себе

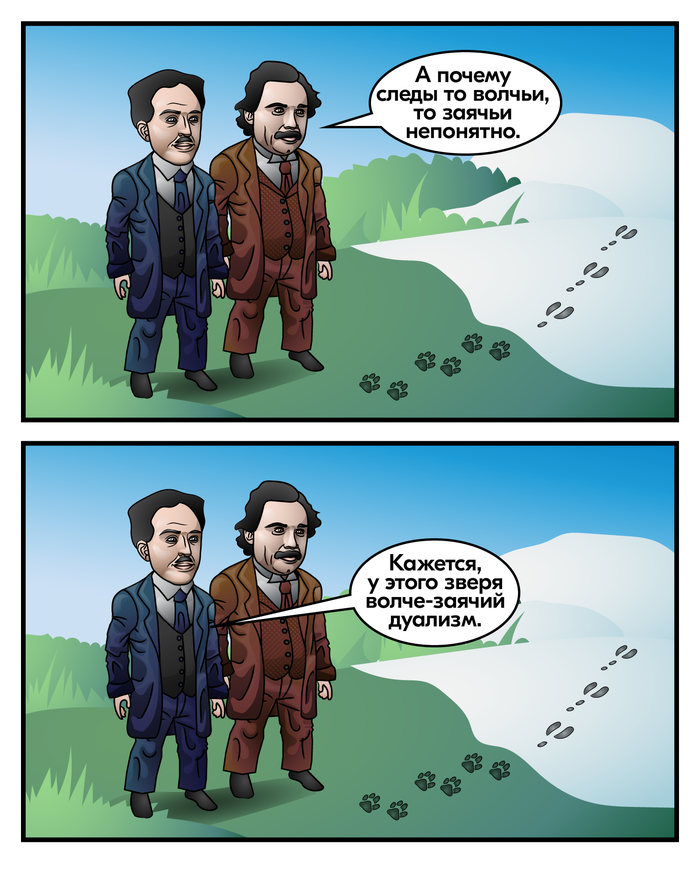

Волче-заячий дуализм

Привет! В прошлом посте завязалась дискуссия, много кто интересовался светом. Анахорет решил сделать пару комиксов на эту тему, вдруг понятнее станет что-нибудь)) https://pikabu.ru/story/pyatno_aragopuassona_6406475

Что вы увидите при разгоне до скорости света

Из-за аберрации света и эффекта Доплера картинка так необычно искажается. А из-за замедления времени, которое описывает теория относительности, полет даже к самым далеким звездам может занять всего несколько минут (если вы выдержите такое ускорение, правда:))

Когда частица может двигаться быстрее скорости света

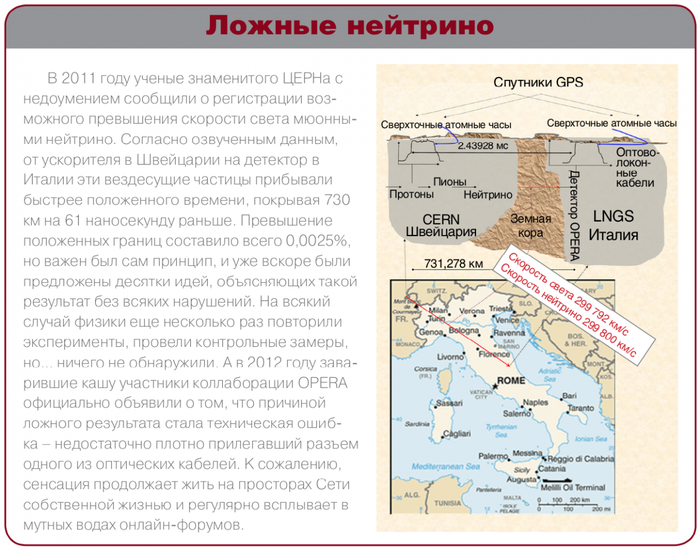

В 1933 году в лаборатории Физико-математического института Павел Черенков и Сергей Вавилов обнаружили ранее неизвестный феномен. Чистая вода, без всяких примесей, начинала светиться под действием радиации. Как показали дальнейшие наблюдения, дело было в очень быстро движущихся заряженных частицах — быстрее света.

Слова «быстрее света» не ошибка: принципиально нельзя превысить лишь скорость света в вакууме, а в разных материалах он движется медленнее. Свет — это электромагнитная волна, колебания поля. Но в любом веществе есть атомы, которые вносят задержку в передачу энергии электромагнитной волной. Или просто не пропускают волну внутрь: это происходит в непрозрачных средах.

Если в вакууме предел составляет без малого 300 тыс. км/с (с такой скоростью за 1 с можно облететь Землю по экватору 7,5 раза), то в воде — только 225 тыс. км/с. Для оптического стекла значение еще меньше: некоторые сорта замедляют свет до 140 тыс. км/с.

Законы физики запрещают мгновенное изменение скорости, поэтому какое-то расстояние в среде частица пролетает быстрее «местного ограничения». Все это время она тормозит и, следовательно, теряет энергию, которой надо куда-то деваться. При торможении машины кинетическая энергия переходит в нагрев тормозов, а сверхсветовые частицы отдают избыток в виде квантов излучения, то есть света.

Детально эффект был описан Черенковым, Вавиловым, Игорем Таммом и Ильей Франком. Все они, кроме умершего в 1951-м Вавилова, получили Нобелевскую премию по физике. Сам эффект по сей день применяется в исследованиях, а наблюдается как в технике, так и в природе, главное — знать, куда смотреть.

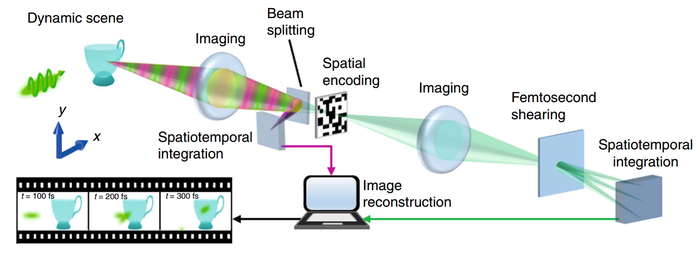

Камера засняла движение лазерного импульса со скоростью 10 триллионов кадров в секунду

Физики из США и Канады построили камеру, которая записывает электромагнитные волны со скоростью около 10 триллионов кадров в секунду, то есть позволяет различить события, разделенные промежутком около 100 фемтосекунд. Для этого ученые записывали плоские проекции трехмерного процесса, а затем решали задачу оптимизации и восстанавливали исходное изображение. Статья опубликована в Nature Light и находится в свободном доступе.

Большинство привычных для нас процессов происходят сравнительно медленно, так что мы можем легко заснять их с помощью обычной камеры, которая работает с частотой около 30–60 кадров в секунду. Однако некоторые процессы в физике и биологии требуют гораздо большего временного разрешения. В частности, чтобы увидеть «отрыв» электрона от атома или зарегистрировать движение световой волны, которая распространяется в веществе со скоростью порядка 200 тысяч километров в секунду, нужно использовать камеры, работающие с частотой более триллиона кадров в секунду. Несмотря на то, что такие камеры уже давно существуют, они имеют недостатки, которые сильно ограничивают область их применения.

В настоящее время самый распространенный метод регистрации сверхбыстрых процессов спектроскопии основан на возбуждении образца с помощью лазера и последующем измерении его «отклика». Этот так называемые накачивающе-зондирующие измерения (pump-probe measurements). Несмотря на то, что этот способ позволяет достичь фемтосекундного разрешения по времени (10^15 кадров в секунду), он может работать только в том случае, если исследуемые процессы довольно точно воспроизводят сами себя во времени. Грубо говоря, при накачивающе-зондирующих измерениях «кино» снимается по следующей схеме. Сначала ученые «высвечивают» с помощью вспышки фемтосекундного лазера первый кадр процесса. Когда процесс завершится, исследователи запускают его снова и «высвечивают» второй кадр, задерживая вспышку на несколько фемтосекунд. Затем экспериментаторы повторяют эти действия еще много раз, а потом склеивают кадры. К сожалению, далеко не все процессы точно воспроизводят себя во времени — например, биологические процессы в основном протекают случайно. Кроме того, для повышения точности измерений оптическая система может быть так тонко настроена, что первый же импульс лазера изменит ее параметры, и воспроизвести процесс не удастся. В этих случаях накачивающе-зондирующие измерения выполнить невозможно.

С другой стороны, для наблюдений за сверхбыстрыми процессами можно использовать пространственно-временную двойственность уравнений электродинамики. Проще говоря, двойственность позволяет преобразовать временную развертку импульса света в пространственную, а затем записать ее на условной фотопластинке. Чем раньше во времени расположен «кадр» процесса, тем ближе к началу фотопластинки будет находиться его изображение. На этом свойстве уравнений основаны щелевые камеры (streak camera), которые создают изображение с помощью электронов, выбиваемых импульсом света из фотокатода. Современные щелевые камеры позволяют записывать импульсы с частотой около триллиона кадров в секунду. Разумеется, такая камера способна записать не только повторяющиеся, но и единичные процессы. Тем не менее, качество изображений, создаваемых щелевой камерой, сравнительно невысоко, а потому физики пытаются увеличить ее временное и пространственное разрешение другими способами.

Группа ученых под руководством Цзиньянь Ляна (Jinyang Liang) совместила щелевую камеру и сжатое считывание (compressed sensing) с помощью метода сжатой сверхбыстрой фотографии (compressed ultrafast photography) и научилась регистрировать процессы с частотой около 10 триллионов кадров в секунду. Для этого исследователи придерживались следующей схемы. Сначала физики собирали «сырые» данные о процессе — для этого разделили на две части пучок света, исходящий от процесса, и записали два его изображения. Изображение первого пучка записывалось напрямую двумерной матрицей, которая фактически производила двумерное преобразование Радона с фиксированным углом. Преобразование Радона R(s, α) — это интеграл от функции вдоль прямой, которая перпендикулярна вектору (cosα, sinα) и проходит на расстоянии s от начала координат. По сути своей преобразование Радона напоминает преобразование Фурье (в частности, оно обратимо). Второй пучок пропускался сквозь псевдослучайный двоичный паттерн (черно-белая пластинка на рисунке), сдвигался по времени, разворачивался щелевой камерой и записывался еще одной матрицей. Это изображение можно рассматривать как преобразование Радона с углом, который зависит от скорости сдвига щелевой камеры. Таким образом, ученые за один шаг записывали две двумерные проекции трехмерной динамической сцены (2 пространственных + 1 временное измерение). Наконец, физики восстанавливали трехмерное изображение исходного процесса из его проекций, решая задачу оптимизации, то есть минимизируя функционал от искомого распределения интенсивности при известных результатах его преобразования.

Схема записи изображения с помощью метода CUP

В результате ученые научились записывать процессы с временным разрешением в диапазоне от 0,5 до 10 триллионов кадров в секунду. На практике продолжительность таких «фильмов» достигала 350 кадров (то есть порядка 10 пикосекунд), а размеры каждого кадра составляли 450×150 пикселей. Более длинные «фильмы» ученым создать не удалось, поскольку они не смогли найти хранилище, которое способно так быстро записывать большие объемы данных.

В качестве примера физики засняли, как лазерный импульс с длиной волны около 800 нанометров и продолжительностью порядка 50 фемтосекунд проходит сквозь двухмиллиметровую стеклянную пластинку (коэффициент преломления n ≈ 1,5) и разделяется на два пучка. По теоретическим оценкам, свету нужно около 10 пикоосекунд, чтобы пройти сквозь такую пластинку. На практике ученые получили 9,6 пикосекунд, а также записали видео процесса.

Авторы статьи утверждают, что метод, который они использовали в этой работе, теоретически позволяет записывать «фильмы» со скоростью более квадриллиона (10^15) кадров в секунду. Такие высокие скорости позволят детально изучить необратимые химические реакции и исследовать динамику наноструктур. Ранее метод CUP позволял получить временное разрешение не выше 100 миллиардов кадров в секунду.

С каждым годом ученые все больше и больше увеличивают временное разрешение камер, которые снимают сверхбыстрые процессы — например, движение ударной волны света. Так, в 2015 году максимальная «скорострельность» камеры впервые превысила один триллион кадров в секунду, а весной 2017 года достигла пяти триллионов кадров в секунду. В настоящее время самый короткий зафиксированный промежуток времени составляет примерно 850 зептосекунд (8,5×10^-19 секунд) — чтобы достичь такого хорошего временного разрешения, ученые много раз облучали атом гелия инфракрасным и ультрафиолетовым лазером, а затем тщательно анализировали процесс поглощения и переизлучения фотонов.