что такое графен простыми словами его применение в медицине

Мифы о прививках: правда или нет?

Миф первый: в современных вакцинах есть вспомогательные вещества, которые наносят вред организму

В вакцинах действительно есть элементы, которые признаны опасными для людей. Однако многие забывают о дозировке: опасны они только в больших количествах. И якобы опасные вспомогательные вещества прививки применяются в очень незначительных количествах. (Так, например, любое лекарство, в зависимости от дозировки, может вылечить или убить).

Алюминия гидроксид содержится в коклюшно-дифтерийнщ-столбнячной, гриппозных, гепатитных, гемофильной, пневмококковой и ряде других вакцин с целью усиления иммунного ответа. Это соединение не растворимо в воде, не проникает в кровеносные сосуды и не разносится по организму. Растворимые соединения алюминия, которые действительно опасны для здоровья, в состав вакцин не входят. Консервант мертиолят специально добавляют в дифтерийно-столбнячные, гепатитные, гриппозные, менингококковые вакцины для профилактики бактериальных и грибковых инфекций на весь период срока годности препарата. Он успешно применяется с этой целью уже более 70 лет. Мертиолят содержится в вакцинах в следовых количествах (0,3 – 0,5 мкг). Этот элемент находится в тканях здоровых людей, не страдающих неврологическими заболеваниями, в количестве 2-0 нг/мл (мозг) и 50 нг/мл (щитовидная железа), поэтому причинить вред он не может.

Формальдегид содержится в вакцинах АКДС, АДС, АДС-М и холерной. Водный раствор формальдегида называется «формалин», широко используется в медицине как консервант или даже как лекарство.

Формальдегид нужен в вакцине для гарантии ее безопасности (предотвращение возврата токсичности анатоксина: дифтерийного, столбнячного, холерного). В крови здорового человека его можно обнаружить в концентрации 2-3 мкг/мл, в моче – 12-13 мкг/мл.

Антибиотики (неомицин, канамицин) включены в состав живых вакцин против кори, паротита, краснухи, полиомиелита, желтой лихорадки, сибирской язвы, туляремии, ветряной оспы, бруцеллеза, чумы, Ку-лихорадки, и некоторых других. Для профилактики бактериального загрязнения вакцины были выбраны антибиотики – препараты, эффективные в отношении бактерий, но не действующие на вирусы.

Применение мертиолята в качестве консерванта в живых вакцинах не представляется возможным, так как это вещество убивает микробы.

Говорят, что фенол, который содержит вакцина против тифа, холеры, против пневмококковой инфекции и туберкулина, вводимого для постановки проб Манту, оказывает негативное действие на нервную систему человека. Однако и в самом человеческом организме фенол образуется в процессе обмена веществ. Так, за сутки здоровый человек выделяет до 160 мг фенола, что в 640 раз больше объема, полученного при постановке пробы Манту.

Миф второй: прививки детям уничтожают пока еще их слабый иммунитет

По большому счету, это высказывание связано с неправильным отношением к иммунитету в целом. Ведь у детей он не слабый, а просто пока еще не развитый. А значит поставить прививку – значит дать детскому иммунитету стимул для развития. Ведь в таком случае и на обливание ледяной водой также можно смотреть как на угрозу. Но почему-то закаленные дети болеют реже. То же самое относится и к вакцинации. Иммунизированные дети обычно не болеют теми заболеваниями, против которых привиты, или болеют очень редко и в легкой форме. Стоит также отметить, что иммунитет активнее учится вырабатывать защиту именно в детском возрасте. А значит, что именно прививки детям защитят организм на пять с плюсом.

На эту тему можно спорить часами. Вот, что говорил некогда небезызвестный всему миру А. Гитлер: «Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни». Так что ведет к геноциду – вакцинация или ее отсутствие?

Кстати, если вы уверены, что в цивилизованной Европе не случается вспышек различных и не характерных для развитых стран эпидемий, то статистика говорит об обратном. Например, в 2011 году в Европе было зарегистрировано около 26 тысяч случаев кори (14 тыс. из них во Франции). В Канаде — 742 случая. А в 2009 году в Израиле – 4 тыс. людей заболели паротитом (свинкой). Многие ранее из них ранее отказались от прививок. Стоит задуматься о необходимости вакцинации.

Миф четвертый: у прививок множество побочных эффектов

У многих людей до сих пор бытует представление о прививках, как о полноценных болезнях, которые, попадая в организм, могут развиться дальше. Или отразиться серьезными побочными эффектами. Это нет так. Для иммунной системы прививка – это обманка, всего лишь оболочка вируса. Современные вакцины содержат, ну, очень небольшое количество вирусного материала. К тому же вакцинные штаммы вирусов безвредны, то есть лишены возможности вызывать заболевание. Поэтому дать серьезное осложнение, а уж тем более привести к болезни, против которой вакцина, собственно, и вводится, она не может.

Другое дело – у прививок есть ряд противопоказаний. Например, во многие современные вакцины входит куриный белок. Поэтому тем, у кого на него выраженная (!) аллергия, такие прививки противопоказаны. Существует и ряд других нюансов, о которых подробно вам расскажет врач аллерголог-вакцинолог.

Графен с неба, в воде и в вакцинах. Зачем?

2015-2017 годы. ПАУКИ И ГРАФЕН

Группа итальянских исследователей обнаружила, что при нанесении на некоторых пауков водной взвеси графена и углеродных нанотрубок (УНТ) некоторые животные способны включать их в состав своей паутины, что делает ее более прочной.

Можно также и поить их взвесью графена в воде.

Как оказалось, графен не нарушает жизнедеятельность некоторых из насекомых.

То есть не убивает, по крайней мере сразу.

Так, по ударной вязкости, доходящей до 520 Мдж/м2, их паутина десятикратно превосходит кевлар (защита от ножа и пули), что позволяет паукам Дарвина плести нити до 25 метров длиной и даже перекидывать «мосты» из такой паутины через небольшие реки.

Графен может стать частью живого организма, встроиться в него и изменить его свойства.

2016 год. ГРАФЕН И ШЕЛКОПРЯД

Учёные с химического факультета и центра нано- и микромеханики Университета Цинхуа (Пекин) предложили новый способ обогащения шёлкового волокна с помощью углеродных нанотрубок и графена.

Китайские учёные предположили, что для пищеварительной системы шелкопрядов и внедрения в структуру фиброина гораздо более приемлемыми окажутся одностенчатые углеродные нанотрубки диаметром около 1-2 нм.

Кроме одностенчатых нанотрубок, учёные решили скормить шелкопрядам ещё и графен, тоже потенциальный упрочнитель.

Чтобы скормить материалы животным, учёные применили простой метод: они распылили взвесь с одностенчатыми нанотрубками и графеном на листья шелковицы, которыми питаются шелкопряды — а потом собрали продукт из кокона.

Опыт завершился успехом.

Диета шелкопрядов с добавками одностенчатых нанотрубок и графена привела к получению шёлковой нити с улучшенными свойствами.

Нить получена естественным натуральным путём из кокона, как и обычная шёлковая нить.

Учёные изучили спектры комбинационного рассеяния шёлкового волокна и экскрементов шелкопрядов — и подтвердили в обоих случаях внедрение углеродных нанотрубок в шёлковое волокно.

Они также проверили, насколько изменились свойства волокна после внедрения углеродных нанотрубок.

Неудивительно, что после добавления графена и углеродных нанотрубок шёлковая нить стала проводником электричества.

У лучшего образца шёлка с частицами графена электрическая проводимость составила довольно высокие 120 сименс на сантиметр.

Такой шёлк можно использовать в электронике.

Удобно запитывать носимые гаджеты, вшитые прямо в шёлковую одежду.

Собственно, и светящуюся ткань сделать достаточно просто.

Научная статья опубликована 13 сентября 2016 года в журнале Nano Letters (doi: 10.1021/acs.nanolett.6b03597).

Графен может стать частью живого организма, встроиться в него и изменить его свойства.

2020 год. ЛЮДИ И ГРАФЕН

Смотрим сайт «GRAFENE FLAGSHIP».

Он рассказывает о проекте Евросоюза с бюджетом в 1 млрд. евро.

Речь идет о производстве и использовании графена.

Биолог по имени Рикардо Дельгадо и врач Хосе Луис Севильяно, ведущие онлайн-программы под названием «La Quinta Columna», выдвинули версию, по которой руки некоторых людей становятся магнитными именно в том месте, где им сделали прививку.

В этих местах прилипают не только магниты, но и ножницы, металлические детали, инструменты, даже мобильные телефоны!

Это явление не является исключительным для руки.

В течение нескольких дней оно перемещается в сторону груди, шеи или верхней части позвоночника.

Причина?

La Quinta Columna, команда испанских исследователей, обнаружила, что некоторые вакцины содержат оксид графена.

Рикардо Дельгадо:

«Они вводят оксид графена в качестве адъюванта в вакцины против COVID-19.

Он имеет полосу поглощения для частот 5G, что также может служить причиной магнитного явления.

Нановещества внедряются в ампулы с вакциной.

Не только от COVID-19, но и от вакцины против гриппа.

Существует множество свидетельств «магнитного» явления во всем мире.

Они связаны не только с явлением прилипания магнитов и металлических предметов к месту уколов.

Есть еще явления электромагнитной индукции, генерирующей переменные электромагнитные поля внутри тела если использовать измерительные приборы, такие как гауссметр или мультиметр, которые тоже генерируют переменные электрические поля в милливольтном масштабе, но очень необычные, порядка 180 мВ до 200-350 мВ у некоторых людей, особенно в области лба.

Графен может стать частью организма людей и изменить его свойства, например, сделать более электропроводным и способным принимать сотовое излучение, поскольку при попадании внутрь нас он встраивается в нас на некоторое время (например, полгода) и превращается в антенну.

ЗАЧЕМ?

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОКСИД ГРАФЕНА?

Вот версия.

Исследователи из компании Graphene Flagship, партнеры SISSA в Италии, ICN2 в Испании и Манчестерского университета в Великобритании, в сотрудничестве с Медицинской школой Рибейран-Прету Университета Сан-Паулу, в модельном исследовании обнаружили, что оксид графена подавляет поведение, связанное с тревогой.

Они обнаружили, что введение оксида графена в определенную область мозга заставляет замолчать нейроны, ответственные за тревожное поведение.

Ученые использовали обычную модель поведения животных, которую описывают следующим образом.

В известном классическом мультфильме «Том и Джерри», Джерри живет в дыре в стене небольшой комнаты, где чувствует себя защищенным и в безопасности.

Обычно мышь исследует комнату свободно и без забот.

Но когда мышь нюхает кошку, она убегает обратно в нору, поскольку знает, что только там безопасно.

Это очень сильное защитное поведение и основа для реакции «бей или беги», которая свойственна большинству животных.

Мышь надолго запоминает такое свое поведение и при малейшем шорохе убегает обратно в нору даже по прошествии недель встречи с кошкой, даже после того, как малейших запах кошки исчез.

Однако, применив точечное введение оксида графена исследователи получили удивительные результаты. «Через два дня после инъекции оксида графена в определенную область мозга мыши она вела себя как другие мыши, которые никогда не ощущали запах кошки в своей домашней среде.

Другими словами, оксид графена подавлял тревожное поведение мышей», – объясняет Лаура Баллерини, ведущий автор статьи и профессор физиологии из компании Graphene Flagship

«Оксид графена взаимодействует с частью мозга, ответственной за формирование воспоминаний, связанных со страхом, которые вызывают беспокойство. Он не действует как лекарство, подавляя функцию каких-то выборочных рецепторов рецепторов, как действуют все другие лекарства.

Вместо этого графен временно останавливает весь механизм формирования воспоминаний на достаточно долгое время, чтобы разрушить связанную со страхом патологию мозга, не повреждая клеток», – продолжает Баллерини.

Таким образом, экспериментально показано, что графен имеет тропизм к нервной ткани и хорошо там накапливается.

А после того как его концентрация в нейросети становится достаточной – он начинает блокировать механизм формирования памяти, переписывая её настолько, что мышь потом никак не реагирует на кота.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

Путей введения в нас графена немало.

Это и распыление с самолетов, и добавление в воду.

И вакцины (главный способ введения), и многое, многое другое.

Чему нужно учиться теперь?

Нужно учиться лечиться, чтобы выжить самому и помочь близким.

Все это работает, причем здорово!

Особенно с молитвой Тому, Кто создал лечебные растения и минералы!

(читайте мои статьи, там все есть).

Что такое графен и как он изменит нашу жизнь?

Впервые о графене заговорили в 2004 году, когда Андрей Гейм и Константин Новоселов — британские ученые российского происхождения — опубликовали статью в журнале Science [1]. В ней говорилось о новом материале, который получили с помощью обычного карандаша и скотча. Ученые просто снимали клейкой лентой слой за слоем, пока не дошли до самого тонкого — в один атом. В 2010-м за это их наградили Нобелевской премией. С тех прошло уже десять лет.

Что такое графен и чем он так уникален?

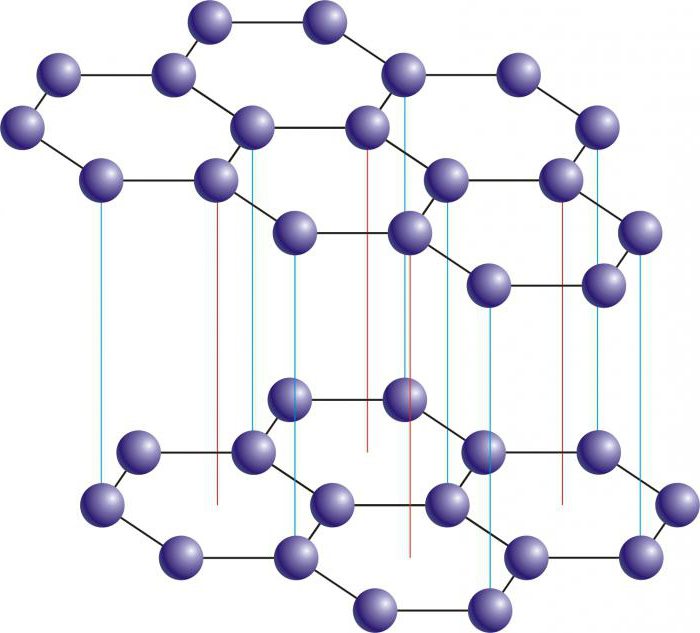

Углерод — это материал, состоящий из кристаллической решетки, которую образуют шестиугольники атомов. Графен — это один слой решетки толщиной в 1 атом.

Отсюда — его первое уникальное свойство: самый тонкий.

Такую структуру графен приобретает за счет sp2-гибридизации. Дело в том, что на внешней оболочке атома углерода расположены четыре электрона. При sp2-гибридизации три из них вступают в связь с соседними атомами, а четвертый находится в состоянии, которое образовывает энергетические зоны. В результате графен еще и прекрасно проводит электрический ток.

Уникальность графена в том, что он обладает такой же структурой, как и полупроводники, при этом он сам проводит электричество — как проводники. А еще у него высокая подвижность носителей заряда внутри материала. Поэтому графен в фото- и видеотехнике обнаруживает сигналы намного быстрее, чем другие материалы.

Графен обладает хорошей теплопроводностью, гибкостью и упругостью, он на 97% прозрачный. При этом, графен — самый прочный из известных материалов: прочнее стали и алмаза.

Миф о токсичности графена

Однако сейчас в биоэлектронике используют другой способ получения графена — путем химического осаждения из газовой фазы. Частицы получаются достаточно крупными. Потом их закрепляют на подложке, и проникнуть сквозь клеточную мембрану они уже не могут.

Где уже используют графен?

Сейчас графен успешно применяют в электронике. Самый массовый продукт — это пауэрбанк [3]: производители обещают, что сам он заряжается за 20 минут, а топовый смартфон заряжает наполовину за полчаса.

Существуют также графеновые куртки и платья. Последние, в частности, оснащены светодиодами [4], которые реагируют на дыхание и температуру тела, меняя цвет.

Теннисные ракетки с графеном весят до 300 грамм меньше, чем обычные, при той же силе удара.

Наконец, машинное масло с графеном призвано снизить износ двигателя.

Где можно применять графен в будущем?

Есть и еще одно свойство графена: он биосовместим, то есть взаимодействует с живыми клетками. Ученые обещают, что материал поможет диагностировать и лечить рак [5]. Это делают с помощью чипа с графеном, который придает повышенную чувствительность. На поверхность чипа высаживают раковые клетки и тестируют на них различные лекарства.

Такие чипы можно использовать и для тестирования других лекарств, а также — определения биомаркеров: иммуноглобулина, ДНК, нейрональных биорецепторов.

Из графена также планируют делать дешевые солнечные батареи, опресняющие устройства для морской воды, гибкие дисплеи, сверхпрочные бронежилеты, сверхчувствительные микропроцессоры, элементы для беспилотников и космических ракет, телефоны с бесконечной зарядкой и умную одежду.

Для России самым перспективным применением графена могут стать нефте- и газодобыча. На основе графена делают жидкости, которые позволят управлять толщиной и свойствами фильтрационной корки буровых растворов. А еще можно делать полимерные трубы и покрытия для нефте- и газопроводов с применением графена.

Графеновый бум

За 7 лет после вручения премии вышло больше 130 тыс. научных работ, посвященных графену и его свойствам. Доля таких исследований среди всех остальных выросла с 0,2% в 2010 году до 1% в 2016-м.

В научном сообществе тестирование свойств графена стало почти мемом. Доходит до того, что в графен добавляют куриный помет, чтобы проверить, как это отразится на его качествах [6].

Всего в мире зарегистрировано более 50 тыс. патентных заявок с упоминанием графена. Больше половины из них принадлежит Китаю, следом идут Южная Корея, США, Япония и Тайвань.

В Китае исследованиями занимаются государственные вузы. В 2013 году здесь создали Инновационный альянс графеновой промышленности, который пророчит Китаю в этой сфере долю в 80% от общемировой.

В остальных странах в графен активно вкладываются коммерческие компании. В Евросоюзе за это отвечает проект Graphene Flagship с инвестициями в €1 млрд [7]. В США — Национальная графеновая ассоциация, в консультативный совет которой входят представители Apple, IBM и Cisco.

В графене заинтересованы гиганты аэрокосмической отрасли: Boeing, Lockheed Martin, Airbus и Thales. Они рассчитывают, что новые материалы позволят им в разы снизить расход топлива — как композиты, которые экономят до 30% горючего в Boeing 787. Электронные корпорации включились в графеновую гонку в надежде, что это принесет им лидерство на рынке смартфонов и аксессуаров к ним.

Среди них — Samsung [8]: компания уже скупила десятки патентов, которых хватит на целую линейку продуктов с графеном. В частности, она представила новый тип аккумуляторов, которые можно будет заряжать за рекордные 12 минут. Такие появятся в новых смартфонах бренда не позднее 2021-го года. Их главный конкурент — Apple — запатентовала акустические диафрагмы с графеном для использования в устройствах следующих поколений. И это, судя по всему — только начало.

В России тоже занимаются изучением графена и даже патентуют электронные устройства на его основе — на базе в Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ. Двое ученых-выпускников этого вуза — гендиректор ведущего производителя Graphene 3D Lab Inc. Елена Полякова и профессор Свободного университета Берлина Кирилл Болотин — входят в ту самую американскую ассоциацию.

Почему же графен до сих пор не изменил нашу жизнь?

Во-первых, он все еще очень дорогой. При этом пока нельзя однозначно посчитать, сколько его нужно и для каких целей. Для этого материала нет единой шкалы измерения, так как он может иметь разную структуру — в зависимости от способа получения.

Во-вторых, массовое производство графена пока не налажено, потому что нет технологий, которые бы позволили бы это: например, сложные электронные устройства с графеном делают вручную. Для графена нужна какая-то подложка — например, кварцевая — которая и определяет свойства конечного продукта. При этом пока еще не совсем понятно, какие именно это должны быть свойства.

2D-почтальон: системы доставки лекарств на основе графена

Графен — двумерный материал из одноатомного слоя углерода, легкий и прочный. Благодаря своим уникальным свойствам он стал любимчиком во многих отраслях науки, в том числе и в биофармацевтике.

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Адресная доставка — популярный тренд в фармакологии. Ученые всего мира несколько десятилетий искали идеальный переносчик для лекарственных препаратов: безопасный и эффективный. Перепробовали все: магнитные частицы и углеродные нанотрубки, липосомы и биополимеры. И, кажется, наконец нашли самый безопасный и эффективный способ попасть точно в цель.

Конкурс «био/мол/текст»-2018

Эта работа опубликована в номинации «Биофармацевтика» конкурса «био/мол/текст»-2018.

Генеральный спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Спонсором приза зрительских симпатий выступил медико-генетический центр Genotek.

От левитирующих лягушек к Нобелевской премии

Крохотный переулок академгородка в Манчестере, факультет физики — место, где всё началось. В 2004 году, в один из пятничных вечеров двое физиков, выходцев из России — Андрей Гейм и Константин Новоселов — почти случайно совершили важнейшее открытие. Они смогли выделить графен — двумерный материал, состоящий из одноатомного слоя углерода. Более полувека назад теоретические расчеты предсказали его существование, но получить графен удалось только спустя десятилетия.

В тот вечер физики в своей лаборатории просто баловались со скотчем — не шотландским, а канцелярским. Они приклеивали клейкую ленту на кусок графита (как тот, что используется в простых карандашах) и пытались отшелушить тончайшие слои углерода. В лаборатории была традиция — каждую пятницу по вечерам сотрудники откладывали в сторону свои основные проекты и занимались «пятничной наукой» — диковинными экспериментами, которые вряд ли могли рассчитывать на успех или финансирование. За всё время существования пятничного клуба удача улыбнулась физикам лишь трижды. В первый раз Андрей Гейм сумел провести успешный эксперимент по левитации живой лягушки, за что, кстати, в 2000 году получил Шнобелевскую премию. Второй успех — создание gecko tape: клейкой ленты с крошечными волосками вроде тех, которыми покрыты лапы гекконов. Ну а последним и самым важным пятничным открытием стал графен. В 2010 году за «новаторские эксперименты по исследованию графена» Гейм и Новоселов удостоились Нобелевской премии по физике. Андрей Гейм при этом стал первым человеком, получившим и Нобелевскую, и Шнобелевскую премии [1].

Удержать слона

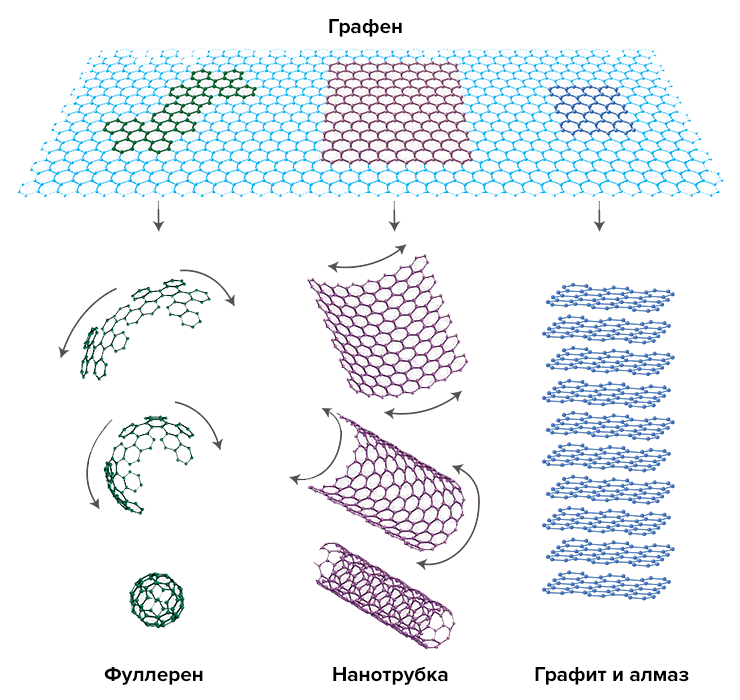

По сути графен — это тонкий одноатомный слой графита. Его атомы образуют шестигранные кольца, похожие на пчелиные соты. Он напоминает множество ароматических молекул (таких как бензол), связанных между собой в одной плоскости (рис. 1). Графен очень химически и механически устойчив, поэтому его часто используют в биомедицине.

Рисунок 1. У углерода есть несколько аллотропных модификаций, которые кардинально отличаются друг от друга по свойствам

А еще он очень легкий — в 2017 году китайские ученые разработали графеновый аэрогель, который на 99% состоит из воздуха. При этом материал выдерживает вес в 4000 раз больше своего собственного [3].

Самое удивительное свойство графена — он сам может создавать энергию. Графен хоть и двумерен, но никогда не бывает совершенно плоским. Его структура напоминает скорее рябь на воде — случайные колебания атомов создают на поверхности «волны», которые выгибаются попеременно то в одну, то в другую сторону, генерируя энергию [4].

Гибридные технологии

Самое первое исследование в этой области провели в Стэнфордском университете (Калифорния, США) в 2008 году. Авторы впечатлились успехами углеродных нанотрубок в биомедицине и задались вопросом: «А можно ли в доставке лекарств использовать графен?» [9]. Наряду с очевидными преимуществами у материала были и существенные недостатки.

С одной стороны, большая площадь поверхности позволяет разместить на одном слое графена множество молекул — масса лекарства может быть в два раза больше, чем масса самого носителя [10].

Про гидрофобность «Биомолекула» подробно писала в статье «Физическая водобоязнь» [13].

Поэтому в биомедицине предпочитают использовать альтернативные формы графена. Сейчас самый распространенный препарат — оксид графена. Он содержит множество гидрофильных групп (например карбоксильные). Это повышает биосовместимость материала и предотвращает слипание чешуек друг с другом.

Другой способ модифицировать графен — покрыть его полиэтиленгликолем (ПЭГ), декстраном или альгинатом. Эти вещества увеличивают время циркуляции, биосовместимость и растворимость графена. Что, в свою очередь, уменьшает его токсичность и негативные последствия для организма [14].

Модифицированные формы графена стали широко изучать в последние несколько лет как новый переносчик лекарственных средств: противоопухолевых препаратов, антибиотиков, антител и даже генетического материала. В отличие от традиционной химиотерапии, при которой препараты свободно путешествуют по кровотоку и равномерно распределяются по всему организму, использование специальных носителей делает процесс точечным и направленным. Такой себе почтальон от медицины.

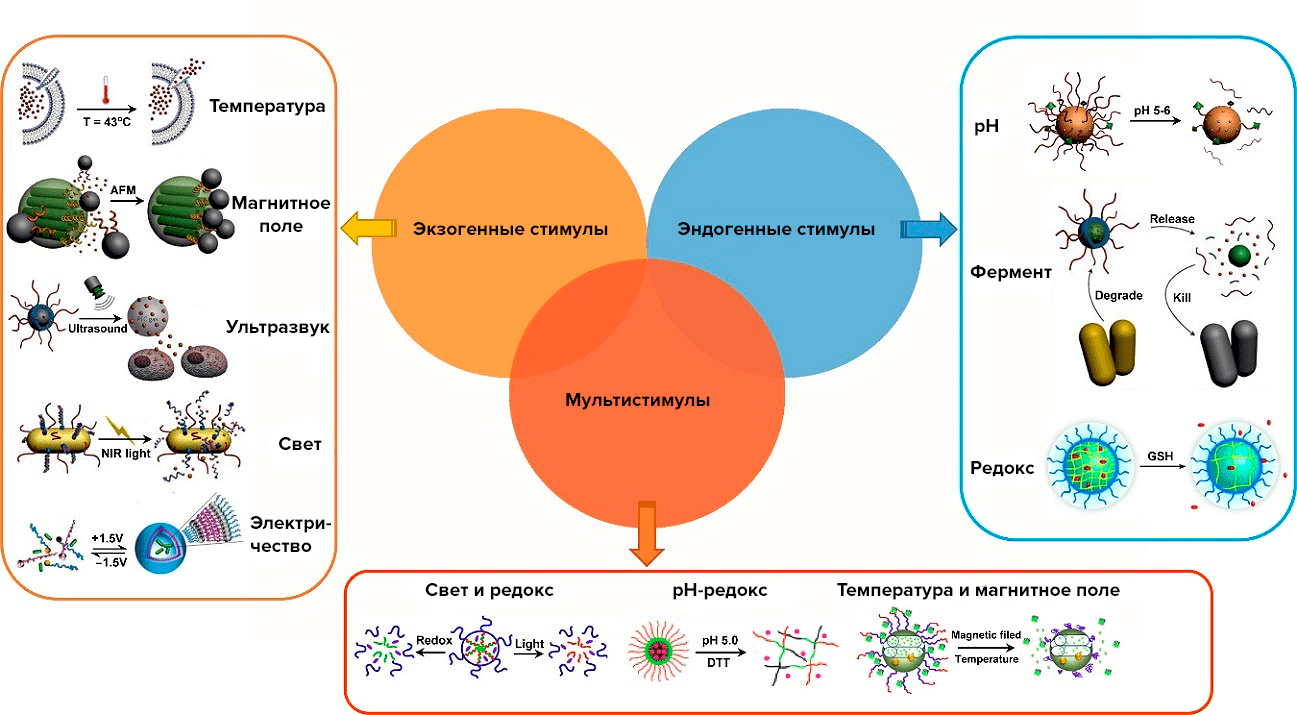

Контролировать доставку можно через внешние (температура, ультразвук, магнитные, световые и электрические поля) или внутренние (рН, концентрация ферментов, окислительно-восстановительные реакции) стимулы (рис. 2) [14].

Рисунок 2. Способы контроля доставки лекарств. Условные обозначения: AMF — переменное магнитное поле; NIR — ближнее инфракрасное излучение; DTT — дитиотреитол; GSH — глутатион.

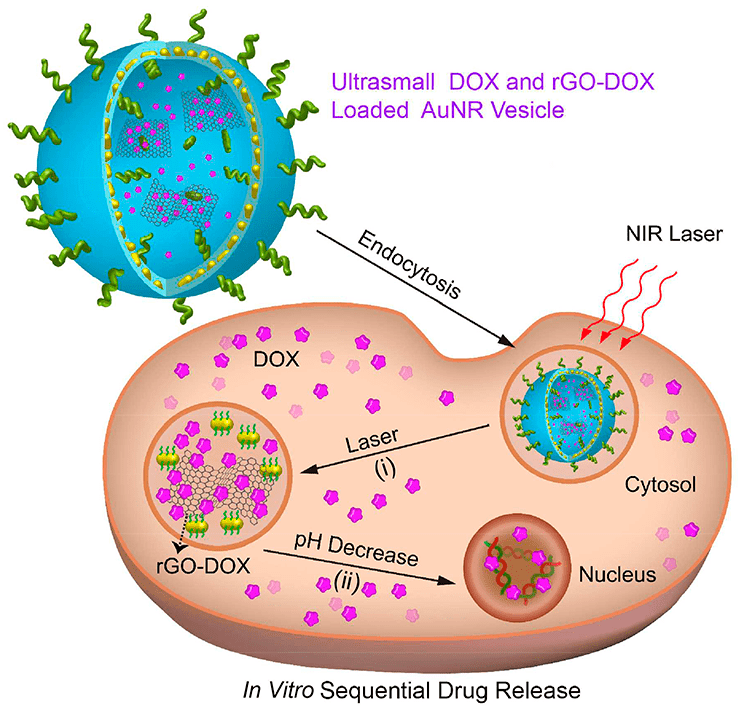

Из-за сложного строения человеческого тела и труднодоступного расположения опухолей используют несколько разных стимулов одновременно. Согласно исследованиям, гибридная везикула на основе оксида графена не только вмещает большую дозу противоопухолевого препарата доксорубицина (DOX), но также может последовательно высвобождать его при инфракрасном облучении и под действием кислой внутриклеточной среды (рис. 3). При лазерном облучении везикула «лопается», и в полость клетки выходят молекулы DOX, закрепленные на чешуйках оксида графена. Затем в дело вступает кислотная среда — за счет понижения pH DOX высвобождается и направляется в ядро клетки [15].

Рисунок 3. Схема последовательного высвобождения DOX, вызванного излучением NIR-лазера (i) и кислой средой раковой клетки (ii)

Такие гибридные подходы повышают эффективность доставки лекарства и позволят снизить его дозировку. А следовательно, уменьшить побочные эффекты [10], [14].

Доставить по адресу

Системы доставки на основе графена развиваются в двух направлениях: доставка лекарств и доставка генетического материала.

Доставка лекарств

Для адресной доставки лекарств есть несколько подходов.

Первый, наиболее простой — прикрепление препарата на поверхность носителя напрямую. Например, как упомянутый выше доксорубицин, прочно связанный с поверхностью оксида графена и высвобождающийся только в кислотной среде опухоли.

Более сложный способ — прикрепить к поверхности носителя не только действующее вещество, но и направляющие молекулы — лиганды. Это могут быть, например, поликлональные антитела, фолиевая кислота или трансферрин. Они распознают клетки-мишени и связываются с ними [16].

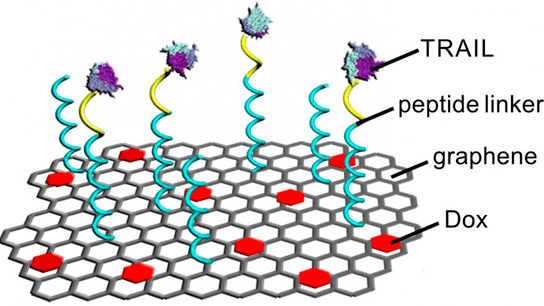

Иногда лиганд может быть одновременно и лекарством.

К примеру, международная группа ученых из Университета Северной Каролины и Китайского фармацевтического университета показали, что противоопухолевый белок TRAIL может связываться с поверхностью раковых клеток. В своем исследовании авторы прикрепили два препарата — TRAIL и DOX — к полоскам графена (рис. 4). TRAIL эффективен при доставке к наружной мембране раковой клетки, а DOX — при доставке к ее ядру. Когда конструкция контактирует с раковой клеткой, рецепторы на ее поверхности связываются с белком TRAIL, что позволяет клетке поглотить загруженный доксорубицином графен и оставляет TRAIL на поверхности, где он запускает процесс гибели клеток. Графен с доксорубицином попадают внутрь клетки, кислая среда отделяет DOX от графена и дает ему возможность атаковать ядро [17].

Рисунок 4. Схема конструкции на основе графена для одновременной доставки TRAIL и DOX

Доставка генетического материала

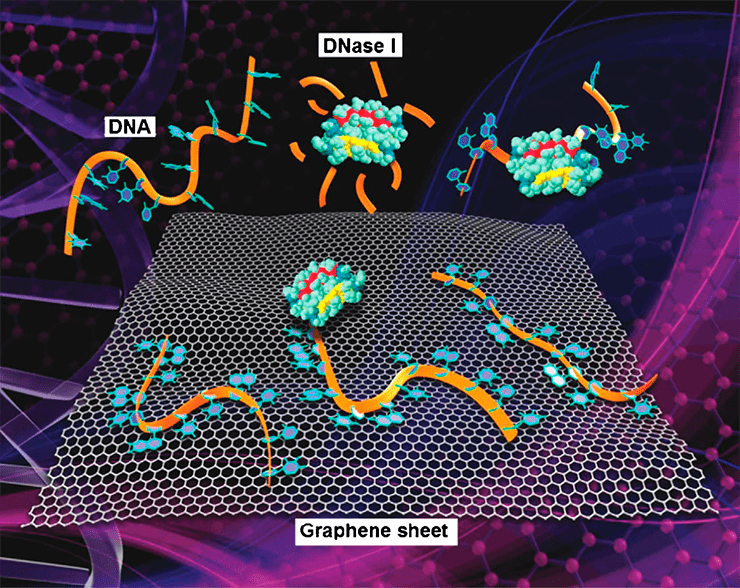

Генная терапия для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, кистозный фиброз (он же — муковисцидоз [18]) и различные виды рака, требует наличия транспортера для защиты целевого гена от разрушения. Сейчас в 70% случаев для этого исследователи используют вирусные векторы. Но учитывая их непредсказуемость, многие пытаются создать синтетические аналоги на основе липосом или производных графена. Гибридные молекулы на основе графена вмещают больший объем ДНК или РНК, защищают их от деградации и облегчают поглощение клеткой [19]. «Загрузить» нуклеиновые кислоты на графеновые чешуйки можно благодаря гидрофобным и характерным для аромамолекул π-π взаимодействиям. Последние образуются между кольцевыми структурами нуклеотидов и шестиугольной решеткой углерода в оксиде графена (рис. 5). Предполагают, что участие также принимают и силы Ван-дер-Ваальса. А некоторые исследования показывают, что двойная спираль лучше связывается с оксидом графена при высокой концентрации соли и низком уровне рH [19], [20].

Рисунок 5. Схематическое изображение связывания одноцепочечной ДНК с листом функционализированного графена. Находящаяся поблизости ДНКаза легко разрушает свободную цепь, но не вредит связанной с графеном.

Как именно графен с генетическим материалом попадает в клетку — пока остается загадкой. Из возможных вариантов — фагоцитоз и опосредованный белком клатрином эндоцитоз [7]. Кроме того, в некоторых экспериментах используют инфракрасное излучение — оно нарушает структуру мембраны и облегчает проникновение внутрь клетки [19].

Вместо послесловия

Применение графена в медицине не ограничивается только системами доставки. У графена обнаружена способность ускорять дифференцировку стволовых клеток [22] и селективно связывать антитела [23], он используется в клеточной инженерии [24], и из него делают даже вживляемые в организм электроды [25]. Этот материал используют как контрастное вещество при МРТ и КТ [26]. А при добавлении графена в смесь ПЦР увеличивается выход ДНК!

Подобным устройствам, используемым в медицине, на «Биомолекуле» посвящена целая тема: «Носимые технологии». — Ред.

Скорость, с которой графен ворвался во многие сферы науки, включая биомедицину, доказывает, что для великого открытия иногда нужны лишь пятничный вечер и немного скотча.