Что в человеке биологическое

Биологическое и социальное в человеке

Теория ЕГЭ по обществознанию на тему: «Биосоциальная природа человека« из раздела кодификатора (1.1 Природное и общественное в человеке (человек как результат биологической и социокультурной эволюции))

Человек — это живая система, представляющая собой единство физического (биологического) и духовного, природного и социального, наследственного и приобретенного. Как живой организм, человек включен в природную связь явлений и подчиняется биологическим (биофизическим, биохимическим, физиологическим) закономерностям. В то же время на уровне сознательной психики человек обращен к социальному бытию с его специфическими закономерностями. Именно биопсихосоциальная природа человека определила его как высшую ступень эволюции живых организмов на Земле.

Биологическое и социальное в человеке слиты воедино, и только в таком единстве он существует.

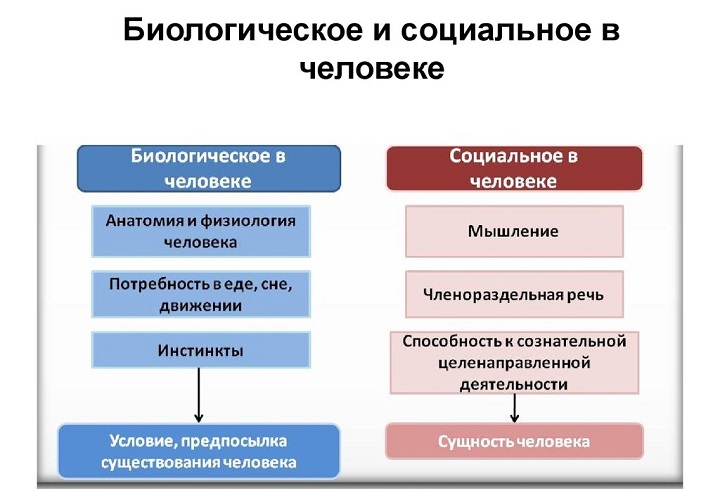

Биологическая природа человека — это его естественная предпосылка, условие существования, а социальность — сущность человека.

Так, биологическое, указывает на то, что человек является неотъемлемой частью природы. Биологически человек связан с иными формами жизни, схож с другими живыми организмами:

Существует множество историй, сохранившихся до наших дней о детях, воспитанных волками, медведями, обезьянами, ягуарами. Но, в отличие от истории сказочного героя Маугли, эти дети лишены даже самых элементарных социальных умений и навыков. Так, они испытывают сложности с такими простыми вещами как прямохождение, одевание, речь. Феральные дети не проявляют интереса к обществу людей, с трудом учатся говорить и являются неразвитыми. Многие из реальных подобных детей умерли в раннем возрасте, потому что не смогли приспособиться к новой жизни.

Таким образом, биологическое и социальное в человеке находятся в сложном взаимодействии, определяют психическое развитие и своеобразие человеческой личности.

Попытки рассматривать человека только с одной из сторон, приводит к биологизаторству или социологизаторству.

Общая черта биологизаторских концепций — истолкование сущности человека преимущественно с позиций биологии. Ее представители стремятся объяснить социальные действия человека его биологическими и генетическими характеристиками и видят ключ к пониманию человека в молекулярной генетике.

Представители социологизаторских концепций абсолютизируют значение общественных отношений и считают, что все люди рождаются с одинаковыми генетическими задатками, а главную роль в развитии их способностей играет общество.

Большинство ученых в решении биосоциальной проблемы стремятся избежать крайностей и рассматривают человека как сложный синтез, переплетение биологического и социального начал.

Взаимодействие биологического и социального в человеке

Что такое биосоциальная природа людей

Говоря о биосоциальной природе человека, уместно употребить высказывание «Человек рождается как биологическое существо, а развивается – как социальное».

Сущность человека имеет двойственный характер. Человеческому организму свойственны определенные физиологические процессы и потребности, обусловленные природой и присутствующие с момента рождения. Жизнью в обществе объясняется становление личности и приобретение социально значимых качеств, реализация иных потребностей, не связанных с природной средой.

Биосоциальная природа – это неразрывное сочетание биологического и социального начал в человеке, отличающее его от всех живых существ.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Человек как биологическое и социальное существо

Человек, являясь частью природы, обладает рядом биологических свойств. Его организм состоит из органов и систем, постоянно взаимодействующих и функционирующих по определенным правилам. Кроме этих характеристик, человек обладает инстинктами: пищевой, инстинкт самосохранения, родительский. Отказаться от удовлетворения физиологических потребностей организма человек не в состоянии, но, в отличие от животных, он способен действовать вопреки инстинктам (совершить подвиг ради спасения других людей, отказаться от еды в пользу голодающего и т. п.).

Указанные примеры свидетельствуют о проявлении социального начала и подчинении разуму. Человек – единственное существо, наделенное разумом, а потому многие биологические процессы часто обусловлены требованиями социума. В сравнении с другими организмами, человек может преобразовывать окружающий мир и адаптироваться к различным условиям. Полноценное развитие личности происходит только среди других людей в процессе деятельности (учебной, трудовой). Жизнь в обществе способствует возникновению таких потребностей как общение, уважение и признание, труд, познание.

Основные факторы антропогенеза человека

Этап эволюционного развития, в ходе которого произошло выделение «человека разумного» из всех млекопитающих, процесс формирования его физического типа, первичное речевое и деятельностное развитие человека, называют антропогенезом.

Для данного процесса характерны факторы:

К первой группе относят:

Существование в условиях дикой природы на первоначальном этапе своего развития требовало от человека определенных качественных характеристик, которые позволяли бы успешно вести борьбу за выживание. Так, сформировавшееся прямохождение способствовало увеличению обзора и более быстрой реакции на появление опасности. Руки, не задействованные в передвижении, отныне могли выполнять иные функции: хватание, броски, труд. Человек научился изготавливать первые орудия труда, что стало ключевым его отличием от животных.

Развитие головного мозга, стоп, кистей рук – всем этим явлениям содействовали биологические факторы.

Труд стал уже социальным фактором развития человечества. К этой группе факторов относят:

Благодаря первым орудиям, изготовленным людьми, удалось совершенствовать трудовую деятельность. Копья и гарпуны облегчали охоту и рыболовство, делая эти занятия более результативными. Совместный труд и охота объединяли коллектив людей, а необходимость противостоять зверю способствовала формированию речевого аппарата. Свои действия охотники должны были согласовывать друг с другом, а также передавать знания более молодым людям. Поэтому постепенно в древнем сообществе складывается членораздельная речь, упрощающая взаимоотношение членов социума.

Очевидна связь биологических и социальных факторов. Возникновению речи способствовала также наследственная изменчивость, а речевой аппарат и труд обусловили дальнейшее развитие головного мозга.

Биологические особенности

Человек считается существом, занявшим высшую ступень в эволюции животного мира. Он обладает рядом биологических признаков, подтверждающих его природное происхождение:

Множество потребностей человека продиктованы природой: в еде, воде, воздухе, сне, отдыхе.

Социальные особенности

Процесс становления личности называется социализацией, так как тесно связан с социумом. Невозможно развитие человека вне коллектива людей. Благодаря погружению в общественную жизнь, человек приобретает разум и сознание, свободу и чувство ответственности, учится быть полезным окружающим и готовым к труду.

Можно выделить следующие социальные особенности человека:

Как развивается взаимосвязь, схема

По вопросу происхождения человека существует два типа абсолютно противоположных друг другу концепций. Первый подход – биологизаторский, второй – социологизаторский. У каждого варианта есть свои сторонники и множество интересных аргументов о соотношении биологического и социального.

Биологизаторские концепции делают акцент на эволюционных предпосылках природы человека. Представители этого подхода утверждают, что большая часть психических и социальных качеств индивида закладывается биологически. Эволюция человека, освоение им социальных ролей и функций обусловлена биологическими характеристиками, и ни в коей мере не подчиняется социальным факторам. Одним из ярких сторонников биологизаторских концепций был физиолог И.П. Павлов.

Представители социологизаторского подхода дают иную трактовку происхождению и развитию человека. Согласно их мнению, первичны в становлении личности именно социальные факторы, только общество создает человека. Биологические характеристики лишь сопровождают жизнедеятельность человека. Одним из сторонников такого подхода выступал Карл Маркс.

Большинство современных специалистов сходится во мнении, что человек – существо с двойственной природой. В нем одинаково присутствуют биологические и социальные признаки. Их взаимосвязь и взаимодействие можно изобразить в виде следующей схемы.

Биологическое начало выступает предпосылкой к существованию индивида, а сущность человека в полной мере выражают социально значимые качества.

Биологическое и социальное в человеке: двойственность человека и видовые признаки, особенность борьбы социального и биологического

Двойственность человека и видовые признаки

Человек является бинарным существом. Он обладает двойственной природой: он одновременно и биологическое, и социальное существо. Такая двойственность становится причиной различных дискуссий, которые разворачиваются в научных трудах по философии (рефератах, монографиях, диссертациях и др). Именно эту двойственность биологического и социального в человеке философия и пытается понять.

Биологическое и социальное в человеке по философии кратко можно представить следующим образом.

Человек — биологическое существо, поэтому включен в биологический вид Homo Sapiens.

У этого вида есть ряд видовых признаков:

У каждого человека уникальный набор генов, что делает его неповторимым и уникальным. Все люди вне зависимости от расы и народности принадлежат к одному виду, а это значит, что они равны в правах — их называют правами человека.

Человеческие задатки и особенности формируются биологически, но в условиях социума. К примеру, у людей есть способность усваивать язык, но происходит это только в обществе.

Если говорить о биологическом и социальном в человеке кратко, то можно сказать, что человек — единство социального и биологического уровней, что и формирует человеческую личность.

Особенности борьбы биологического и социального в человеке

Человек представляет собой единство и борьбу противоположностей — социального и биологического в человеке. Младенец обладает всеми анатомическими и физиологическими признаками человека. Но, в отличие от животных, у которых поведенческие программы и образ жизни обусловлены генетически, человек усваивает такие программы в обществе — путем усвоения культуры. Не усвоив программы в раннем возрасте и будучи оторванным от общества, человек не сможет стать человеком.

Биологическое преобразуется в социальное путем социализации — в ходе освоения всего культурного поля. Как результат — происходят изменения в способе проявления человеком его видовых признаков. Например, благодаря развитию науки и медицины, люди научились справляться с многими наследственными заболеваниями.

Реализация социальной сущности человека

Человек реализует свою социальную сущность посредством определенных факторов в зависимости от природных задатков и социальный предпочтений (политических, нравственных, экономических, религиозных и др).

Среди этих факторов выделяют:

Человек сам влияет на свое становление как личности, а не является просто пассивным материалов для общества. В этом случае он является социальным существом.

Деятельность человека

У человека есть специфическое отношение к миру — деятельность. Она представлена процессом, в ходе которого человек творчески преобразует природу, выступая в роли субъекта деятельности, и делая природу объектом своей деятельности.

Труд, как материально-преобразующая предметная деятельность, способствует становлению и развитию человеческих качеств. Осознание себя субъектом деятельности крайне важно: так мы понимаем, что именно мы совершаем действие, а через действие осознаем свое бытие и связываем его с бытием других людей и всего мира. У бытия есть разные формы и слои. Каждый из них доступен человеку и актуализируется в процессе его деятельности.

Биологические потребности человека

Биологические потребности — то, что есть общего у животных и людей.

Потребности — особое состояние открытой системы животного и человека, которое характеризуется противоречием между необходимостью существования и внутренними возможностями этой системы для обеспечения ее существования.

Люди и животные удовлетворяют свои потребности по-разному.

Животные удовлетворяют свои потребности непосредственно, а люди — опосредованно. Важно отметить момент ингибирования.

Ингибирование — способность человека сдерживать удовлетворение естественных инстинктов и переносить их на будущее, удовлетворять их в определенных культурой формах и условиях.

Ингибирование играет важную роль в процессе антропосоциогенеза.

Процесс жизнедеятельности — удовольствие и воспроизведение нужд. Человек в ходе жизнедеятельности способен не только удовлетворять и воспроизводить потребности, но и развивать новые. Социальные нужды и интересы определяют социальную сущность человека — как социального существа.

Социальная сущность человека

Социальная сущность человека первого порядка

В любой своей форме человеческая жизнедеятельность — процесс удовлетворения, воспроизводства и создания новых потребностей. Эти потребности осуществляются на основе активного, деятельного отношения человека к условиям, в которых он существует. Такое понимание человеческой сущности не раскрывает специфику ее жизнедеятельности, которая существенно отличается от жизнедеятельности животных.

Основа, которая обусловила выход человека из животного мира, процесс существования и развития — труд — остается без внимания.

Социальная сущность человека второго порядка

Человеческая жизнедеятельность — непрерывный процесс удовлетворения, воспроизводства и создания новых потребностей на основе материального производства. В ней особой необходимостью является производство орудий труда. Человеческое начало принято видеть именно в производстве и совершенствовании орудий труда — это становится особой социальной потребностью.

Главное условие бытия человека — работа. Таким образом, материальное производство является специфическим человеческим способом жизнедеятельности. Задача — создать новые и более совершенные орудия труда, с помощью которых можно удовлетворять жизненные потребности, облегчить труд и обеспечить рост производительности этих орудий.

Человек, занимаясь материальным производством, воздействует на природу — так возникает очеловеченная природа. Труд здесь — способ создания средств удовлетворения потребностей и условие возникновения новых.

Социальная сущность человека второго порядка происходит в диалектике потребностей в орудиях труда и трудовой деятельности.

Социальная сущность человека третьего порядка

Жизнедеятельность человека — непрекращающийся процесс удовлетворения, воспроизводства и создания новых потребностей. Они осуществляются в системе общественных отношений. Воспроизведение общественных отношений здесь — особая социальная потребность. Этот уровень сущности человека осуществляется в диалектике потребностей в производстве и воспроизводстве общественных отношений и деятельности, направленной на их воспроизведение.

При этом материальное производство осуществляется людьми совместно. В ходе этого процесса люди вступают между собой и с природой в качественно новые по сравнению с животными отношения. Общение здесь — все общественные отношения, в которые вступает человек: личные, политические и др.

Язык как система закодированного знания — орудие общения.

Социальная сущность человека четвертого порядка

Говоря о жизнедеятельности человека, мы говорим о процессе сознательной, целесообразной и целенаправленной деятельности. Такая деятельность связана с познанием и преобразованием мира с целью обеспечить удовлетворение потребностей. Это процесс, где воспроизведение и производство новых целей — особая социальная потребность: потребность в целеполагании. У человека есть разум, поэтому первоначально он ставит перед собой цель, а затем ищет пути, чтобы ее достичь.

Социальная сущность человека пятого порядка

Жизнедеятельность человека — процесс свободной, творческой и преобразующей деятельности. Такая деятельность направлена на окружающую действительность и самого человека — чтобы обеспечить его существование, функционирование и развитие.

Осуществляется она в диалектике потребности в свободе и творческой деятельности по осуществлению этой свободы и ее воспроизводству. Такая потребность — интегративная.

ОГЭ. Обществознание. ТЕОРИЯ по кодификатору. Человек и общество 1.4 Биологическое и социальное в человеке.

ОГЭ. Обществознание.

1.4 Биологическое и социальное в человеке.

План.

Человек — биосоциальное существо.

Человек — это биосоциальное существо. Это значит, что какие-то свойства передаются людям по наследству, обусловлены природой, а другие — результат социализации, жизни в обществе, приобретения свойств и качеств, необходимых для жизни среди людей.

Биологическая сущность человека передаётся ему по наследству, с рождения, а социальная способна сформироваться только в обществе, при взаимодействии с другими людьми.

Биологическое в человеке.

Человек — высшее млекопитающееся, которому свойственны особенности анатомии, физиологии, протекания различных биологических, физиологических процессов в организме – то есть всё то, что дала человеку природа, каким он родился.

Социальное в человеке.

Человек связан с обществом и лишь в нём способен стать личностью; только в обществе формируются его черты характера, развивается речь, мышление.

Человек и животное.

Особенности, свойственные только человеку.

Особенности, свойственные только животному.

Особенности, свойственные и человеку, и животному.

Человек — это часть природы. Многое в нём заложено самой природой. Поэтому есть свойства, объединяющие человека и животного. И связаны они только с инстинктами.

Какие же инстинкты сохранились у людей?

Человек, индивид, личность.

Человек — это биосоциальное существо, представитель человеческого рода Homo Sapiens,наделённое разумом, сознанием, способностью говорить, прямохождением, то есть качествами, отличающими его от животного.

Биологическая сущность человека передаётся ему по наследству, с рождения, а социальная способна сформироваться только в обществе, при взаимодействии с другими людьми.

Индивид

Индивид – это единичный, конкретный представитель человеческого рода. Каждый из нас – индивид.

Личность

Личность – это индивид, социально и духовно развитый человек, наделённый социально значимыми чертами, позволяющими ему жить и трудиться в обществе, отвечать за свои поступки. Процесс приобретения подобных черт личности называется социализация.

Индивидуальность

Индивидуальность – это неповторимое своеобразие каждого человека, то, что делает нас непохожими на остальных. Даже близнецы имеют различия.

В чём проявляется индивидуальность?

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

Человек – существо многоплановое и многомерное, сочетающее в себе биологические и социальные черты. Религия приписывает человеку божественное происхождение, наука говорит о происхождении человека из животного мира.

Ученые, обсуждающие эту проблему, считают человека продуктом биологической и социально-культурной эволюции. Человек превосходит животный мир. но как биологический вид подчиняется законам биологии – он ест, спит и т. п. В человеке есть биологические черты: нервно-психическое развитие, индивидуальные особенности физиологии, пол, возраст и гоминидная триада: прямохождение, особое строение руки, сложная структура мозга. По мнению философов, человека выделяет над животным миром и природой наличие души – его индивидуального духа. В человеке присутствуют следующие духовно-психологические черты: чувства, воображение, память, мышление, характер. Совмещая в себе черты существа биологического и социального, человек является элементом общественных отношений: рождается и формируется в обществе, зависит от общества в течение своей жизни. Из основных социальных черт можно назвать: знания и умения, мировоззрение и мораль.

Таким образом, духовное, телесное и социальное неразрывно связаны в человеке и образуют его индивидуальность.

Индивид – термин, впервые введенный древнеримским философом Цицероном, обозначавший отдельно взятого представителя человеческого рода.

общества, народа или социальной группы. Индивид – единичный представитель человечества, который является носителем социальной и экономической функции.

Индивидуальность – психические и физиологические особенности каждого человека. Она определяет неповторимое сочетание природных и социальных свойств индивида.

• содействует социальной активности человека;

• определяет его поведение в обществе в контексте различных культур;

• формирует поведение человека в конкретных социальных и жизненных ситуациях с учетом свойств самого индивида.

Индивидуальность человека формируется на основе унаследованных задатков, но развивается самостоятельно в процессе воспитания и жизни в обществе. Индивидуальные черты человека могут быть врожденными (отпечатки пальцев, идеальный слух, способности) и приобретенными (профессия, религиозные убеждения, материальное положение). Важная особенность индивидуальности – ее развитие и эволюция в ходе самореализации и самоопределения. Развитие индивидуальности создает оптимальные условия для становления личности.

Читайте также

2.8 Краткое биологическое содержание Библии

2.8 Краткое биологическое содержание Библии Люди отвергают Библию не потому, что она противоречитсебе, а потому, что она противоречит им. Американская поговорка Библия – это книга, написанная два тысячелетия назад (а основа ее – значительно древнее). Она написана так,

3.6.1. Изменчивость, ее виды и биологическое значение

3.6.1. Изменчивость, ее виды и биологическое значение Изменчивость – это всеобщее свойство живых систем, связанное с изменениями фенотипа и генотипа, возникающими под влиянием внешней среды или в результате изменений наследственного материала. Различают

4.4.5. Цветок и его функции. Соцветия и их биологическое значение

4.4.5. Цветок и его функции. Соцветия и их биологическое значение Цветок – это видоизмененный генеративный побег, служащий для семенного размножения. На основании строения цветков растения относят к определенному семейству. Цветок развивается из генеративной почки.

Все о человеке

Все о человеке Из чего состоит человеческое тело?Что общего между животными и человеком в строении организма?С помощью чего мы говорим?Зачем человеку нужны руки?Из чего состоит лицо