Что в экологии называют пределом выносливости

Биология. 10 класс

§ 3. Закономерности воздействия факторов среды на организм. Пределы выносливости (толерантности)

*Пределы выносливости (толерантности) и зоны воздействия экологического фактора

Человек, наблюдая за жизнью организмов в природе, долгое время не мог получить ответы на ряд интересующих его вопросов. Почему переселение из одной среды обитания в другую для одних видов завершается успешно, а для других — нет? Почему одни виды могут жить в сильно изменяющихся условиях среды, а другим для жизни требуется относительное постоянство этих условий?

Объяснить эти особенности взаимодействия организмов со средой обитания стало возможно после появления науки экологии. Экологические знания позволили установить зависимость жизнедеятельности организмов от силы воздействия экологических факторов. Любая ответная реакция организма на действие фактора среды в конечном итоге отражается на его жизнедеятельности. Она зависит не только от природы фактора, но и от силы и продолжительности его воздействия на организм, то есть от дозы фактора.

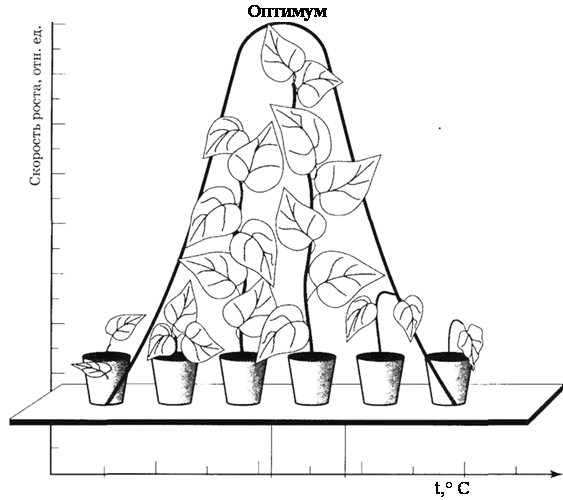

Несмотря на разнообразие экологических факторов, был выявлен ряд общих закономерностей в ответных реакциях живых организмов. Теоретически зависимость жизнедеятельности организма (его ответной реакции) от силы воздействия фактора в общем виде можно выразить куполообразной кривой. В реальной ситуации эта кривая, как правило, не бывает идеально симметричной. Как видно из графика, организм проявляет жизнедеятельность не при любой силе воздействия фактора, а в определенном ее диапазоне. Этот диапазон ограничен минимальным и максимальным значениями силы воздействия фактора, переносимыми организмом. Минимальное значение силы воздействия фактора, при котором начинается проявление жизнедеятельности организма, называется экологическим минимумом или нижним пределом выносливости. А максимальное значение, при котором жизнедеятельность организма прекращается, — экологическим максимумом или верхним пределом выносливости. Разные виды могут существенно различаться по этим значениям. В зоне умеренного климата экологический минимум по температуре для древесных растений лежит в области отрицательных температур. Для травянистых растений он немного выше 0 °C (пырей ползучий, тимофеевка луговая, пастушья сумка), а для некоторых культурных растений (огурцы, томаты) он не ниже +10 °C. Следовательно, для каждого вида характерны свои пределы выносливости.

Пределы выносливости, или толерантности (от лат. tolerantia — терпение, выносливость), — диапазон силы воздействия фактора, в котором возможна жизнедеятельность организма.

Если сила воздействия фактора выходит за эти пределы, то жизнь организма в данной среде становится невозможной, и он погибает. В пределах выносливости жизнедеятельность организма сильно варьирует в зависимости от степени выраженности фактора. Но можно выделить три зоны воздействия фактора, в которых организм проявляет характерную ответную реакцию:

1) зона пессимума (от лат. pessimum — причинять вред), или зона угнетения, — диапазоны (их два) силы воздействия фактора, в пределах которых жизнедеятельность организма снижена. При такой силе воздействия фактора невозможны его рост и развитие, но сохраняется возможность для существования.

2) зона нормальной жизнедеятельности, или зона нормы, — диапазоны (их два) силы воздействия фактора, в пределах которых наблюдаются рост и развитие организма. Однако данная сила воздействия фактора неблагоприятна для его размножения.

3) зона оптимума (от лат. optimum — наилучший) — диапазон силы воздействия фактора, в пределах которого организм проявляет максимальную жизнедеятельность. При такой силе воздействия фактора наблюдаются его рост, развитие и размножение.

Для некоторых видов организмов в зоне оптимума можно выделить конкретное значение силы фактора, наиболее благоприятное для жизнедеятельности. Его называют экологическим оптимумом. Однако чаще всего наилучшие показатели жизнедеятельности наблюдаются в определенном диапазоне силы воздействия фактора, то есть в зоне оптимума.

Таким образом, закономерностями воздействия факторов среды на организм являются: экологический минимум, экологический максимум, пределы выносливости. В пределах выносливости можно выделить зоны пессимума, нормальной жизнедеятельности и оптимума.

§ 3. Закономерности воздействия факторов среды на организм. Пределы выносливости (толерантности)

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Биология. 10 класс |

| Книга: | § 3. Закономерности воздействия факторов среды на организм. Пределы выносливости (толерантности) |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Суббота, 25 Декабрь 2021, 14:36 |

Оглавление

*Пределы выносливости (толерантности) и зоны воздействия экологического фактора

Человек, наблюдая за жизнью организмов в природе, долгое время не мог получить ответы на ряд интересующих его вопросов. Почему переселение из одной среды обитания в другую для одних видов завершается успешно, а для других — нет? Почему одни виды могут жить в сильно изменяющихся условиях среды, а другим для жизни требуется относительное постоянство этих условий?

Объяснить эти особенности взаимодействия организмов со средой обитания стало возможно после появления науки экологии. Экологические знания позволили установить зависимость жизнедеятельности организмов от силы воздействия экологических факторов. Любая ответная реакция организма на действие фактора среды в конечном итоге отражается на его жизнедеятельности. Она зависит не только от природы фактора, но и от силы и продолжительности его воздействия на организм, то есть от дозы фактора.

Несмотря на разнообразие экологических факторов, был выявлен ряд общих закономерностей в ответных реакциях живых организмов. Теоретически зависимость жизнедеятельности организма (его ответной реакции) от силы воздействия фактора в общем виде можно выразить куполообразной кривой. В реальной ситуации эта кривая, как правило, не бывает идеально симметричной. Как видно из графика, организм проявляет жизнедеятельность не при любой силе воздействия фактора, а в определенном ее диапазоне. Этот диапазон ограничен минимальным и максимальным значениями силы воздействия фактора, переносимыми организмом. Минимальное значение силы воздействия фактора, при котором начинается проявление жизнедеятельности организма, называется экологическим минимумом или нижним пределом выносливости. А максимальное значение, при котором жизнедеятельность организма прекращается, — экологическим максимумом или верхним пределом выносливости. Разные виды могут существенно различаться по этим значениям. В зоне умеренного климата экологический минимум по температуре для древесных растений лежит в области отрицательных температур. Для травянистых растений он немного выше 0 °C (пырей ползучий, тимофеевка луговая, пастушья сумка), а для некоторых культурных растений (огурцы, томаты) он не ниже +10 °C. Следовательно, для каждого вида характерны свои пределы выносливости.

Пределы выносливости, или толерантности (от лат. tolerantia — терпение, выносливость), — диапазон силы воздействия фактора, в котором возможна жизнедеятельность организма.

Если сила воздействия фактора выходит за эти пределы, то жизнь организма в данной среде становится невозможной, и он погибает. В пределах выносливости жизнедеятельность организма сильно варьирует в зависимости от степени выраженности фактора. Но можно выделить три зоны воздействия фактора, в которых организм проявляет характерную ответную реакцию:

1) зона пессимума (от лат. pessimum — причинять вред), или зона угнетения, — диапазоны (их два) силы воздействия фактора, в пределах которых жизнедеятельность организма снижена. При такой силе воздействия фактора невозможны его рост и развитие, но сохраняется возможность для существования.

2) зона нормальной жизнедеятельности, или зона нормы, — диапазоны (их два) силы воздействия фактора, в пределах которых наблюдаются рост и развитие организма. Однако данная сила воздействия фактора неблагоприятна для его размножения.

3) зона оптимума (от лат. optimum — наилучший) — диапазон силы воздействия фактора, в пределах которого организм проявляет максимальную жизнедеятельность. При такой силе воздействия фактора наблюдаются его рост, развитие и размножение.

Для некоторых видов организмов в зоне оптимума можно выделить конкретное значение силы фактора, наиболее благоприятное для жизнедеятельности. Его называют экологическим оптимумом. Однако чаще всего наилучшие показатели жизнедеятельности наблюдаются в определенном диапазоне силы воздействия фактора, то есть в зоне оптимума.

Таким образом, закономерностями воздействия факторов среды на организм являются: экологический минимум, экологический максимум, пределы выносливости. В пределах выносливости можно выделить зоны пессимума, нормальной жизнедеятельности и оптимума.

*Понятие о стенобионтах и эврибионтах

У всех видов организмов в процессе эволюции выработалась способность воспринимать силу воздействия факторов среды в тех пределах, которые благоприятно влияют на их жизнедеятельность. Виды, долго жившие в относительно стабильных условиях среды, утратили способность выдерживать значительные отклонения факторов от их оптимальных значений. В то же время виды, которые были подвержены существенным колебаниям факторов, стали выносливыми по отношению к сильно изменяющимся условиям среды. Врожденное свойство видов приспосабливаться к тому или иному диапазону изменения факторов среды называется экологической пластичностью или экологической валентностью. Экологическая валентность вида шире экологической валентности отдельной особи. У взрослого организма она шире, чем у молодого.

В зависимости от экологической пластичности у организмов имеются разные пределы выносливости к различным экологическим факторам. Именно поэтому одни виды обитают в сильно изменяющихся условиях среды, а другим для жизни требуется относительное постоянство этих условий. В связи с этим переселение из одной среды обитания в другую для одних видов завершается успешно, а для других заканчивается гибелью.

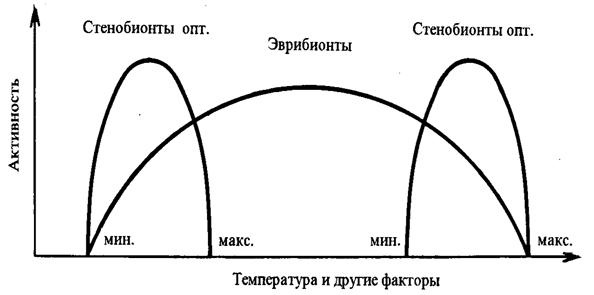

В зависимости от пределов выносливости виды разделяют на две группы: стенобионты и эврибионты. Стенобионты (от греч. stenós — узкий) — виды организмов, имеющие узкие пределы выносливости. Они способны существовать на ограниченных территориях с относительно постоянными условиями среды. Таким образом, стенобионты маловыносливые в отношении изменяющихся условий среды. Их представителями являются типичные обитатели морей и пресных водоемов. Например, камбала живет только в соленой, а карась — только в пресной воде. К стенобионтам также относятся многие животные океанических глубин (скаты), обитатели влажных тропических лесов (колибри), высокогорных районов, пещер изолированного континента Австралия (коала, ехидна, утконос). Стенобионтность ограничивает возможность расселения и обусловливает локальное распространение видов.

Эврибионты (от греч. eurýs — широкий) — виды организмов, имеющие широкие пределы выносливости. Они могут заселять обширные территории и выдерживать значительные колебания факторов внешней среды. Эврибионты характеризуются способностью легко приспосабливаться к сильно изменяющимся условиям среды, поэтому широко распространены по всей планете. Типичным представителем эврибионтов является колюшка, которая может жить как в пресных, так и в соленых водах. Среди растений к эврибионтам относятся ель, сосна, береза, многие сорные травянистые растения (пырей, одуванчик). Из животного царства — собаки, крысы, мыши, воробьи, синицы, голуби.

Рыбы, живущие в стоячих водоемах пустынь, переносят перепады температуры от +10 до +40 °C. Они являются эврибионтами по отношению к температуре по сравнению с антарктическими рыбами, диапазон переносимых температур у которых составляет всего 4 °C (от –2 до +2 °C). Элодея канадская и золотарник канадский являются эврибионтами по температурному фактору, вследствие чего они широко распространились по территории Беларуси. В то же время ручьевая форель — стенобионт по отношению к температуре и концентрации кислорода. Она не выдерживает заметного колебания значений этих факторов, поэтому может жить только в определенных водоемах.

С разнообразием стенобионтов и эврибионтов по отношению к отдельным экологическим факторам (свет, влажность, температура) вы познакомитесь в последующих параграфах данной главы, где рассматриваются приспособления организмов к этим факторам.

Повторим главное. Все виды живых организмов по отношению к различным экологическим факторам имеют определенные пределы выносливости (толерантности). Эти пределы ограничены экологическим минимумом и экологическим максимумом. В пределах толерантности выделяют зоны оптимума, нормальной жизнедеятельности и пессимума. В зависимости от пределов толерантности организмы делят на стенобионтов, имеющих узкие пределы выносливости, и эврибионтов — с широкими пределами выносливости.

Проверим знания

1. Дайте определение понятий «экологический минимум», «экологический максимум», «экологический оптимум», «пределы выносливости».

2. Укажите различия между стенобионтами и эврибионтами. Подтвердите их на конкретных примерах.

3. Что такое «экологическая пластичность», как она влияет на пределы выносливости организмов?

* 4. У организма пределы выносливости по отношению к температуре составляют –8…+40 °C. Какое из значений температуры для него будет оптимальным?

*1. Выберите из предложенных вариантов: 1) 25—60 %; 2) 35—75 %; 3) 45—85 %; 4) 60—95 % — диапазон колебания влажности, при котором организм с экологическим оптимумом 55 % будет чувствовать себя наиболее комфортно.

2. У организма пределы выносливости по отношению к температуре составляют 4—30 °C. Постройте симметричный график зависимости жизнедеятельности организма от температуры, приняв максимальную жизнедеятельность за 100 %. Масштаб произвольный. С помощью графика определите экологический оптимум по отношению к температуре. В какое время года будет наблюдаться размножение данного организма в климатических условиях Беларуси?

3. Фермер решил выращивать капусту на продажу. Какие экологические знания о капусте и условиях среды ему понадобятся для получения максимального урожая и процветания бизнеса?

*4. Рассчитайте экологический оптимум по отношению к температуре для разных видов культурных растений, имеющих следующие пределы толерантности: 1) 15—45 °C; 2) –3…+29 °C; 3) 12—38 °C; 4) –10…+20 °C; 5) 6—24 °C. Расположите эти виды в порядке увеличения холодостойкости. Какие из этих видов можно выращивать в вашей климатической зоне?

*Индивидуальное домашнее задание. Проведите дома эксперимент: в несколько небольших емкостей поместите почву, посейте семена двух видов культурных растений, резко отличающихся по потребности к влаге (огурец, томат, редис, пшеница и др.). Разделите проростки на группы и поливайте их разным количеством воды по возрастающей — от минимального до максимального. Определите для этих растений пределы выносливости и экологические оптимумы, сравните их и сделайте вывод об экологической пластичности изучаемых растений.

Раздел 1. Общая экология и ее основные категории

И.Ф. Рассашко, О.В. Ковалева, А.В. Крук

Общая экология

Тексты лекций для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 252 с.

Раздел 1. Общая экология и ее основные категории

Лекция 2. Среда обитания, экологические факторы и общие закономерности их действия

2.3. закон минимума, закон толерантности

Существование каждого вида ограничивается тем из факторов, который наиболее отклоняется от оптимума. «Закон ограничивающего фактора» был вначале сформулирован немецким агрохимиком, одним из основоположников агрохимии Юстусом Либихом в 1840 году. Ю. Либих изучал влияние разнообразных факторов на рост растений и установил, что урожай зерна часто лимитируется не теми питательными веществами, которые требуются в больших количествах, например, как двуокись углерода и вода, а теми, которые требуются в малых количествах (например, бор), но которых и мало в почве. Ю. Либих выдвинул принцип: «Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай». Этот принцип получил широкую известность как закон минимума Ю. Либиха. Согласно этому закону относительное действие отдельного экологического фактора тем сильнее, чем больше он находится по сравнению с другими факторами в минимуме (рисунок 2.6). Закон Ю. Либиха показывает на один из аспектов зависимости организмов от среды, он строго применим в условиях стационарного состояния системы. Если условия среды будут изменяться, то тот или иной процесс также изменится, и будет зависеть от других факторов.

Рисунок 2.6 – Модель, иллюстрирующая закон Либиха («Бочка Либиха»)

Изучая различное лимитирующее действие экологических факторов (таких как свет, тепло, вода) американский зоолог Виктор Эрнест Шелфорд (1877–1968), пришел к выводу, что лимитирующим фактором может быть не только недостаток, но и избыток факторов. В экологию такое положение вошло как закон толерантности В. Шелфорда, сформулированного им в 1913 году. Он гласит: «лимитирующим фактором, ограничивающим развитие организма, может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия». Под ограничивающим фактором понимают фактор, уровень которого в качественном и количественном отношении (недостаток или избыток) оказывается близким к пределам выносливости данного организма (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 – Влияние температуры на скорость роста растения

Пределами выносливости называют минимальное и максимальное значение фактора, при котором возможна жизнедеятельность. Границы, за пределами которых наступает гибель организмов, являются нижними и верхними границами выносливости. Многочисленные примеры действия ограничивающих факторов показывают, что это явление имеет общее экологическое значение. Одним из примеров действия ограничивающего фактора в природе является угнетение травянистых растений, лиственных древесных пород под пологом ели, где возможности развития ограничены недостатком света. Способность организмов выносить отклонения экологических факторов от оптимальных величин их интенсивности называется толерантностью (от латинского – терпение). Организмы могут иметь широкий диапазон толерантности (выносливости) в отношении одного фактора и узкий диапазон в отношении другого. Если условия по одному из экологических факторов не оптимальны для вида, то может сузиться и диапазон толерантности к другим экологическим факторам. Например, при лимитирующем содержании азота снижается засухоустойчивость злаков; при низком содержании азота для предотвращения увядания растений требуется больше воды, чем при высоком его содержании. Многие факторы среды часто становятся лимитирующими в период размножения, который является обычно критическим для выживания организмов. Пределы толерантности для размножающихся особей обычно уже, чем для не размножающихся взрослых растений или животных. Они также уже для яиц, эмбрионов, личинок, проростков.

Чтобы выразить степень выносливости, в экологии существует ряд терминов, в которых используют приставки стено- (узкий) и эври— (широкий). Так, есть стенотермный – эвритермный (в отношении температуры), стенофагный – эврифагный (в отношении пищи), стенобатный – эврибатный (в отношении давления) организмы.

Виды, которые выдерживают значительные отклонения от оптимальных значений разных факторов, обладают широким диапазоном выносливости и живут в различных, порой резко отличающихся друг от друга условиях среды, называются эврибионтными. Такие виды являются широко распространенными. Например, лисица относится к эврибионтным организмам, так как она обитает от лесотундры до степи, питаясь и животной, и растительной пищей. Но есть организмы стенобионтные, узко приспособленные, не переносящие резких колебаний температуры, влажности и т. д. Бегемот и буйвол – животные только районов высокой влажности и температуры. Таковы почти все растения влажных тропических лесов. Икра гольца развивается при температуре 0–12° С с оптимумом около 4° С, а икра лягушки развивается при температуре 0–30° С с оптимумом около 22° С. Значит, в первом случае можно говорить о стенотермности, а во втором случае – об эвритермности. Как видно, для каждого организма и в целом для вида есть свой оптимум условий. Он неодинаков не только для разных видов, находящихся в различных условиях, но и для отдельных стадий развития одного организма. Для каждого вида характерна и степень выносливости, например, растения и животные умеренного пояса могут существовать в довольно широком температурном диапазоне, виды же тропического климата не выдерживают значительных колебаний ее. Свойство видов адаптироваться к тому или иному диапазону факторов среды обозначается понятием экологическая пластичность (экологическая валентность) вида. Чем шире диапазон колебаний экологического фактора, в пределах которого данный вид может существовать, тем больше его экологическая пластичность, тем шире диапазон его толерантности (выносливости). Экологически непластичные, то есть маловыносливые виды, являются стенобионтными, более выносливые – эврибионтными. Стенобионтность и эврибионтность характеризуют различные типы приспособления организмов к выживанию. Виды, длительно развивавшиеся в относительно стабильных условиях, утрачивают экологическую пластичность и вырабатывают черты стенобионтности, в то время как виды, существовавшие при значительных колебаниях факторов среды, приобретают повышенную экологическую пластичность и становятся эврибионтными, то есть видами с широким диапазоном толерантности (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 – Экологическая пластичность видов

Поскольку все факторы среды взаимосвязаны и среди них нет абсолютно безразличных для любого организма, каждая популяция и вид в целом реагируют на эти факторы, но воспринимают их по-разному. Такая избирательность обусловливает и избирательное отношение организмов к заселению той или иной территории. Различные виды организмов предъявляют неодинаковые требования к почвенным условиям, температуре, влажности, свету и т. д. Поэтому на разных почвах в разных климатических поясах произрастают различные растения. В свою очередь в растительных ассоциациях формируются неодинаковые условия для животных.

Экологические факторы и пределы выносливости

Содержимое разработки

ФАКТОРЫ СРЕДЫ. ПРЕДЕЛЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

1. Живые организмы обладают способностью удалять из организма конечные продукты обмена веществ, например, мочевину, которая, накапливаясь в избытке, оказывает вредное действие на организм. Это свойство живых организмов называется:

выделением; 2) размножением; 3) ростом; 4) раздражимостью.

3.На графиках показана зависимость развития яиц и вылупления молоди у белокорого палтуса (рыба семейства Камбаловые) и леопардовой лягушки (семейство Настоящие лягушки) от температуры.

Проанализируйте графики и укажите верный вывод:

1) икра палтуса является эвритермной, икра лягушки по сравнению с ней стенотермна;

2) оба организма являются гомойотермными, так как температура тела у них изменяется в зависимости от температуры окружающей среды;

3) икра палтуса стенотермна и толерантна к низкой температуре, а икра лягушки по сравнению с ней эвритермна и толерантна к высокой температуре;

4) икра палтуса и лягушки в равной степени стенотермна и толерантна к низкой температуре, данные организмы обладают высокой экологической пластичностью.

4.Распределите факторы среды в соответствующие группы: паразитизм, электромагнитное излучение, молния, извержение вулкана, береза и ель, пингвин, мелиорация.

1. Живые организмы приспособлены к среде обитания; особенности их строения, функций и поведения соответствуют образу жизни. Это свойство живых организмов называется:

1) ростом; 2) адаптацией; 3) дыханием; 4) раздражимостью.

2. На графике отражено различное отношение организмов к температуре окружающей среды. Расположите данные организмы в порядке усиления их эврибионтности.

3.На графиках показана зависимость нереста у беломорской трески (рыба семейства Тресковые) и сибирского углозуба (земноводное семейства Углозубы) от температуры.

Проанализируйте графики и укажите верный вывод:

1) треска является эвритермным организмом, утлозуб по сравнению с ней стенотермен;

2) нерестящаяся треска крайне стенотермна и толерантна к низкой температуре, а углозуб по сравнению с ней более эвритермен;

3) оба вида в равной степени стенотермны и толерантны к низкой температуре, обладают высокой экологической пластичностью;

4) оба организма являются гомойотермными, так как температура тела у них изменяется в зависимости от температуры окружающей среды.

4.Распределите факторы среды в соответствующие группы: хищничество, высадка рассады, слизень и земляника, влажность почвы, высота над уровнем моря, радиационное излучение, мороз.