Что в личности обусловлено ее биологической природой

ОГЭ. Обществознание. ТЕОРИЯ по кодификатору. Человек и общество 1.4 Биологическое и социальное в человеке.

ОГЭ. Обществознание.

1.4 Биологическое и социальное в человеке.

План.

Человек — биосоциальное существо.

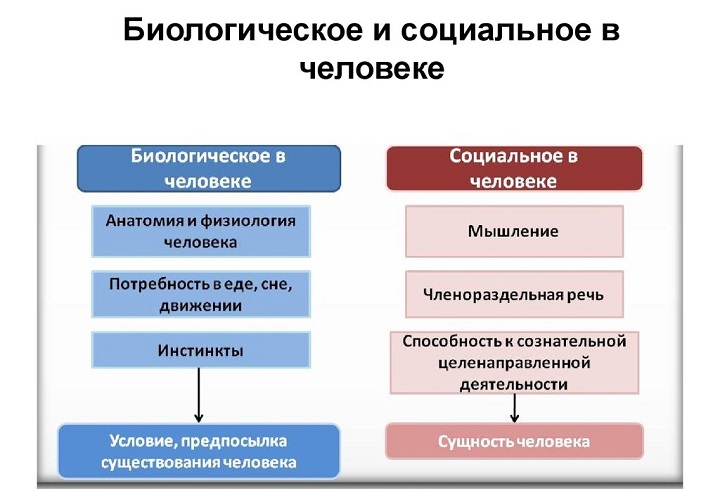

Человек — это биосоциальное существо. Это значит, что какие-то свойства передаются людям по наследству, обусловлены природой, а другие — результат социализации, жизни в обществе, приобретения свойств и качеств, необходимых для жизни среди людей.

Биологическая сущность человека передаётся ему по наследству, с рождения, а социальная способна сформироваться только в обществе, при взаимодействии с другими людьми.

Биологическое в человеке.

Человек — высшее млекопитающееся, которому свойственны особенности анатомии, физиологии, протекания различных биологических, физиологических процессов в организме – то есть всё то, что дала человеку природа, каким он родился.

Социальное в человеке.

Человек связан с обществом и лишь в нём способен стать личностью; только в обществе формируются его черты характера, развивается речь, мышление.

Человек и животное.

Особенности, свойственные только человеку.

Особенности, свойственные только животному.

Особенности, свойственные и человеку, и животному.

Человек — это часть природы. Многое в нём заложено самой природой. Поэтому есть свойства, объединяющие человека и животного. И связаны они только с инстинктами.

Какие же инстинкты сохранились у людей?

Человек, индивид, личность.

Человек — это биосоциальное существо, представитель человеческого рода Homo Sapiens,наделённое разумом, сознанием, способностью говорить, прямохождением, то есть качествами, отличающими его от животного.

Биологическая сущность человека передаётся ему по наследству, с рождения, а социальная способна сформироваться только в обществе, при взаимодействии с другими людьми.

Индивид

Индивид – это единичный, конкретный представитель человеческого рода. Каждый из нас – индивид.

Личность

Личность – это индивид, социально и духовно развитый человек, наделённый социально значимыми чертами, позволяющими ему жить и трудиться в обществе, отвечать за свои поступки. Процесс приобретения подобных черт личности называется социализация.

Индивидуальность

Индивидуальность – это неповторимое своеобразие каждого человека, то, что делает нас непохожими на остальных. Даже близнецы имеют различия.

В чём проявляется индивидуальность?

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Взаимодействие биологического и социального в человеке

Что такое биосоциальная природа людей

Говоря о биосоциальной природе человека, уместно употребить высказывание «Человек рождается как биологическое существо, а развивается – как социальное».

Сущность человека имеет двойственный характер. Человеческому организму свойственны определенные физиологические процессы и потребности, обусловленные природой и присутствующие с момента рождения. Жизнью в обществе объясняется становление личности и приобретение социально значимых качеств, реализация иных потребностей, не связанных с природной средой.

Биосоциальная природа – это неразрывное сочетание биологического и социального начал в человеке, отличающее его от всех живых существ.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Человек как биологическое и социальное существо

Человек, являясь частью природы, обладает рядом биологических свойств. Его организм состоит из органов и систем, постоянно взаимодействующих и функционирующих по определенным правилам. Кроме этих характеристик, человек обладает инстинктами: пищевой, инстинкт самосохранения, родительский. Отказаться от удовлетворения физиологических потребностей организма человек не в состоянии, но, в отличие от животных, он способен действовать вопреки инстинктам (совершить подвиг ради спасения других людей, отказаться от еды в пользу голодающего и т. п.).

Указанные примеры свидетельствуют о проявлении социального начала и подчинении разуму. Человек – единственное существо, наделенное разумом, а потому многие биологические процессы часто обусловлены требованиями социума. В сравнении с другими организмами, человек может преобразовывать окружающий мир и адаптироваться к различным условиям. Полноценное развитие личности происходит только среди других людей в процессе деятельности (учебной, трудовой). Жизнь в обществе способствует возникновению таких потребностей как общение, уважение и признание, труд, познание.

Основные факторы антропогенеза человека

Этап эволюционного развития, в ходе которого произошло выделение «человека разумного» из всех млекопитающих, процесс формирования его физического типа, первичное речевое и деятельностное развитие человека, называют антропогенезом.

Для данного процесса характерны факторы:

К первой группе относят:

Существование в условиях дикой природы на первоначальном этапе своего развития требовало от человека определенных качественных характеристик, которые позволяли бы успешно вести борьбу за выживание. Так, сформировавшееся прямохождение способствовало увеличению обзора и более быстрой реакции на появление опасности. Руки, не задействованные в передвижении, отныне могли выполнять иные функции: хватание, броски, труд. Человек научился изготавливать первые орудия труда, что стало ключевым его отличием от животных.

Развитие головного мозга, стоп, кистей рук – всем этим явлениям содействовали биологические факторы.

Труд стал уже социальным фактором развития человечества. К этой группе факторов относят:

Благодаря первым орудиям, изготовленным людьми, удалось совершенствовать трудовую деятельность. Копья и гарпуны облегчали охоту и рыболовство, делая эти занятия более результативными. Совместный труд и охота объединяли коллектив людей, а необходимость противостоять зверю способствовала формированию речевого аппарата. Свои действия охотники должны были согласовывать друг с другом, а также передавать знания более молодым людям. Поэтому постепенно в древнем сообществе складывается членораздельная речь, упрощающая взаимоотношение членов социума.

Очевидна связь биологических и социальных факторов. Возникновению речи способствовала также наследственная изменчивость, а речевой аппарат и труд обусловили дальнейшее развитие головного мозга.

Биологические особенности

Человек считается существом, занявшим высшую ступень в эволюции животного мира. Он обладает рядом биологических признаков, подтверждающих его природное происхождение:

Множество потребностей человека продиктованы природой: в еде, воде, воздухе, сне, отдыхе.

Социальные особенности

Процесс становления личности называется социализацией, так как тесно связан с социумом. Невозможно развитие человека вне коллектива людей. Благодаря погружению в общественную жизнь, человек приобретает разум и сознание, свободу и чувство ответственности, учится быть полезным окружающим и готовым к труду.

Можно выделить следующие социальные особенности человека:

Как развивается взаимосвязь, схема

По вопросу происхождения человека существует два типа абсолютно противоположных друг другу концепций. Первый подход – биологизаторский, второй – социологизаторский. У каждого варианта есть свои сторонники и множество интересных аргументов о соотношении биологического и социального.

Биологизаторские концепции делают акцент на эволюционных предпосылках природы человека. Представители этого подхода утверждают, что большая часть психических и социальных качеств индивида закладывается биологически. Эволюция человека, освоение им социальных ролей и функций обусловлена биологическими характеристиками, и ни в коей мере не подчиняется социальным факторам. Одним из ярких сторонников биологизаторских концепций был физиолог И.П. Павлов.

Представители социологизаторского подхода дают иную трактовку происхождению и развитию человека. Согласно их мнению, первичны в становлении личности именно социальные факторы, только общество создает человека. Биологические характеристики лишь сопровождают жизнедеятельность человека. Одним из сторонников такого подхода выступал Карл Маркс.

Большинство современных специалистов сходится во мнении, что человек – существо с двойственной природой. В нем одинаково присутствуют биологические и социальные признаки. Их взаимосвязь и взаимодействие можно изобразить в виде следующей схемы.

Биологическое начало выступает предпосылкой к существованию индивида, а сущность человека в полной мере выражают социально значимые качества.

Биологическое и социальное в структуре личности человека

Что значит биологическое и социальное в структуре личности человека

Личность — социальное качество человека, которое формируется в результате его деятельности, взаимодействия с другими людьми, общения и отображающее меру вовлеченности индивида в общественные отношения.

Если индивид является биологической сущностью человека, то личность — социальный индивид. Человек, получивший комплекс социальных качеств, считается личностью.

Структура личности — сочетание социально важных и устойчивых свойств человека, сформировавшихся в процессе его развития и проявляющихся при различных обстоятельствах.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

К этому понятию относятся как физиологические особенности человеческого организма, так и психологическая специфика человека.

От рождения ребенок обладает естественными анатомо-физиологическими возможностями для развития личности, но во время общения, связи и взаимодействия с внешней средой приобретают социальный опыт. Следовательно, в процессе личностного развития задействованы две движущие силы — наследственность и социальная среда.

К биологическим, генетически предопределенным проявлениям личности относятся:

Социальные компоненты личности:

Психические свойства личности на протяжении жизни меняются под влиянием биологических процессов, но в большой мере под воздействием внешней среды, в особенности воспитания и самовоспитания.

Как взаимосвязаны

Вопрос взаимосвязи, пропорции и приоритета биологической и социальной основ в структуре человеческой личности является открытым и полемичным. В некоторой степени проблематика выходит за рамки психологии и затрагивает биологию и философию.

В психологии существуют различные подходы и концепции, объясняющие соотношение природного и социального начал или доказывающие доминирование одного из них.

Представители биологизаторских концепций считают, что уникальность личности определяют в первую очередь природные факторы, такие как темперамент, задатки и т. д. Недостаток такого подхода — неспособность обоснованно объяснить происхождение творческого потенциала человека.

Социологизаторское направление, наоборот, не принимает во внимание биологическую сторону личности и превозносит значение социальных факторов. По утверждению представителей направления, источником формирования личности человека являются внешние условия. Они аргументируют свои убеждения следующими примерами: ребенок перенимает манеры других людей, совершает освоение социальных ролей, а люди, относящиеся к разным культурам, отличаются поведением и соблюдением собственных традиций. Социологизаторская направленность имеет слабые места: к примеру, не может раскрыть механизм формирования различных индивидуальностей в одинаковых социальных условиях.

Своеобразным компромиссом стали двухфакторные теории детерминации развития личности, убеждающие в ее биосоциальной природе. К примеру, распространенной идеей стало разграничение двух подструктур личности, образованных под воздействием соответственно биологического и социального факторов. В частности, существует мнение, что личность разделяется на две составные части:

Среди двухфакторных теорий наибольшее распространение получили теория конвергенции двух факторов и теория конфронтации двух факторов. В. Штерн, разработавший первую из них, считал, что личность является детищем как социума, так и наследственности. Ее развитие — итог соединения заложенных природой данных и внешних условий. В основе теории конфронтации двух факторов, представленной в работах З.Фрейда, К. Юнга, Э. Фромма, лежит положение о противостоянии биологического и социального начал в структуре личности.

Взаимосвязь и соотношение наследственности и внешней среды также рассматривают:

Ряд подходов основан на признании биопсихосоциальной природы личности, добавляя к ее структуре еще и психическую составляющую.

Однако в общем биологические особенности человека, заложенные генетические характеристики анатомического и физиологического строения воздействуют на его индивидуально-психологические свойства. Но биологическая составляющая в личности человека преображается в социальную. Природные элементы в структуре личности содержатся как социально обусловленные компоненты. Биологические и социальные составляющие пребывают в целостности и не могут выделяться в отдельные подструктуры личности.

Какую играют роль

Биологические основы личности, которые передаются новому поколению от родителей посредством генетики, влияют на многие стороны поведения человека. Такие качества, как двигательная активность, сила, самообладание, склонность к тревожности, экстраверсия передаются наследственно. Генетически обусловленными, хотя и в меньшей мере, являются агрессивность, стремление к успеху, лидерские черты, способность фантазировать, отчуждение.

Биологические факторы обуславливают уникальность человека. Они более значимы для становления темперамента и уровня интеллекта, и в меньшей степени требуются для образования ценностных установок, идеалов, взглядов и принципов.

Наследованию подвержены и характеристики поведения женщин и мужчин. Предполагается, что в генах заложена также и информация об основных эмоциях человека. Таким образом, значение генетического фактора состоит в обеспечении принадлежности людей к одному виду и образовании их индивидуального разнообразия.

Среди социальных факторов наибольшее влияние на личность человека оказывают:

Вопрос о том, какая группа факторов отличается большим влиянием на развитие личности — биологических или социальных, — вызывает оживленные дискуссии в научной среде. Существует мнение, что генетическая предрасположенность сужает объем развития определенных личностных качеств. Известно, что в человеке заложены задатки как предпосылки для развития способностей, однако последние развиваются только в результате воздействия социальных условий. Результативность внешнего влияния и воспитания находится в зависимости от индивидуальных различий.

Биосоциальная сущность человека

Что это такое

Биологическая популяция «гомо сапиенс» являет собой исключительную форму бытия, объединяющую биологическое начало и социальную сущность. Жизнедеятельность его организма базируется на основополагающих биологических процессах, таких как дыхание, питание, выделение, размножение, проистекающих в нём. Именно эти процессы предводительствуют в деле обеспечения жизнедеятельности и жизнеспособности в целом. Отсюда человек разумный представляет собой уникальную разновидность живых организмов. Поскольку он обладает разумом, речью, позволяющей транслировать знания, информацию, ведёт социальный образ бытия, имеет способности к созидательной деятельности.

Итак, в чём проявляется биосоциальная сущность человека? Состоит она в том, что человек разумный сотворён природой и характеризуется определёнными физиологическими потребностями, присущими иным биологическим организмам, при этом он также ведёт социальную жизнь, обладает речью, способен мыслить, и является «творением» социализации.

В противоположность иным видам, которые адаптируются к естественным условиям среды в ходе морфофизиологических трансформаций, люди модифицируют окружающую среду, используя орудия труда, производя одежду, сооружая жилища, культивируя растения, одомашнивая животных, налаживая производство, развивая науку.

Процесс индивидуального созревания человека зиждется на двух вариациях информации. Первая – биологическая информация, зафиксированная в качестве генетической в дезоксирибонуклеиновой кислоте (универсальный механизм хранения, имеющийся в любом организме, служащий для реализации и трансляции информации через поколения). В индивидуальном формировании индивидов благодаря биологической информации определяется специфическая совокупность анатомо-физиологических характеристик, качеств, свойств рознящих его от иных разновидностей живых организмов.

При этом, так как человек наделён речью и разумом, то у него имеется и вторая вариация информации, представленная сочетанием умений и знаний, которые создаются, сберегаются, используются и увеличиваются поколениями индивидов в ходе развития сообщества «гомо сапиенсов». Постижение их людьми происходит по мере их обучения, воспитания, взаимодействия в социуме. Описываемая особенность обусловлена социальной способностью организмов передавать собственные особенности формирования потомству, которая присуща исключительно человеческому социуму.

Сущность биосоциальной природы человека связана с тремя понятиями: личность, индивидуальность и индивид.

Последний термин подразумевает отдельно взятого представителя гомо сапиенс, то есть индивид – это определённый носитель всех биосоциальных черт человечества.

Индивидуальность является уникальным набором психофизиологических черт, а также социальных особенностей, обнаруживающихся в поведенческом паттерне, коммуникациях и деятельности.

Сочетание значимых социальных черт человека образуют личность. Таким образом, биосоциальная сущность человека проявляется: биологическими признаками и социальными навыками.

Биологически гомо сапиенс связан с остальными формами жизни, сходен с иными организмами, а именно:

– анатомо-физиологической структурой (есть костно-мышечный аппарат, нервная система);

– природными (физиологическими) потребностями (дыхание, питание);

– наличием различных инстинктов: самосохранения, поиска пропитания, продолжения рода.

В качестве социального продукта индивид неразрывно взаимосвязан с социумом, поскольку человек может стать человеком лишь через взаимодействие с обществом. Социальная сущность человека обнаруживается в таких чертах, как готовность к социально-полезному труду, сознание, разумность, ответственность. Подтверждением необходимости взаимоотношений человека с социумом является существование одичавших (феральных) людей.

Дикими людьми именуются дети, выросшие в условиях предельной социальной изоляции, то есть с раннего этапа росшие в отсутствии взаимодействия с людьми (либо жили в изоляции, либо воспитывались животными). Такие малыши не имели коммуникаций, опыта социального поведенческого паттерна, не знали любви других людей.

При этом, если до вынужденной социальной изоляции малыши обладали некоторыми навыками социального поведенческого паттерна, то реабилитационный процесс происходит намного проще. Дети, которые провели в «животном царстве» первые годы жизни, освоить человеческую речь, прямохождение, осмысленную коммуникацию практически не в состоянии, даже проведя множество последующих лет среди людей и получая ласку, заботу, любовь сородичей.

Таким образом, в человеке социальная доминанта и биологическое начало пребывают в непростом взаимодействии, обуславливая психическое формирование и уникальность человеческой личности. Именно поэтому сущность человека является биосоциальной.

Для социума человеческий субъект ценен именно наличием социально важных качеств, характеризующих своей совокупностью личность. Личностью нельзя родиться. Разум, самосознание, ответственность являются составляющими личности. Каждая ступень формирования человеческого сообщества выдвигает собственные требования к качествам индивида как личности.

Подводя итоги, можно выделить такие признаки биосоциальной сущности человека, как инстинкты, физиологические потребности, эмоции, строение организма, продолжение рода, адаптационные механизмы – биологические признаки; членораздельная речь, общение, духовные потребности, деятельность в качестве созидательного навыка, сознание, мышление, целеполагание, творчество – социальные признаки.

Примеры

Социальное и биологическое в человеческом естестве органически взаимосвязаны между собой и на современном этапе исторического развития человечества обнаруживаются, прежде всего, в инстинкте самосохранения, размножения, потребности в коммуникативном взаимодействии, любви, дружбе, эмоциональном выражении. В гомо сапиенсе все биологическое становится его наследием (биологическим генофондом), тогда как социальная составляющая не наследуется генетически, а фиксируется в течение нескольких поколений в качестве коллективного опыта (наука, искусство, право, культура). Развитие людей сегодня включает такие доминанты: биологическую доминанту (размножение, половой поведенческий паттерн) и социальную (формирование человеческого социума).

На нынешней стадии развития преобладающей является социальная доминанта, которая отвечает за формирование социального поведенческого паттерна и сказывается на вырабатывании правового мышления. При этом сохранение и воспроизведение гомо сапиенса как вида обусловлено биологической доминантой, определяющей в социуме течение естественного отбора, вынуждая индивидов вступать в «бои» за выживание в «содружестве» себе подобных, что приводит к приобретению «свежих» знаний и коллективного опыта. Социальная составляющая развития возникла только с появлением людей и возникновением первых общественных формирований (коммун).

Ниже приведено ряд примеров, способствующих лучшему пониманию того, что подразумевает понятие биосоциальной сущности человека.

Человеческое тело создано природой, и оно имеет определённые биологические потребности, такие как: сон, еда, тёплая среда, воздух. Четвероногие собратья гомо сапиенса также обладают аналогичными потребностями. Помимо того общим для живых существ, населяющих планету, является анатомическое строение – всё живое, включая и человека, обладает скелетом, мускульной, нервной и кровеносной системами.

При этом отсутствие жёсткого «сценария» биологических свойств предоставило человеку возможность приспосабливаться к разнообразным условиям бытия. Так, к примеру, с рождения детёныши животных управляются инстинктами и выживают исключительно за счёт «подсказок», дарованных природой (кого нужно бояться, что следует кушать).

Человеческие отпрыски после рождения, по сравнению с остальным животным миром, максимально неприспособленны к самостоятельному существованию и заботе о собственной особи.

И именно в семье и обществе происходит становление человека. Ведь родители учат жизни в обществе, передают свои знания о мироздании, показывают, как трудиться.

Социум обуславливает наличие качеств, отличающих гомо сапиенс от представителей животного царства, поскольку именно в обществе проистекает процесс социализации, который начинается с семьи: узнавание родных голосов, постепенное взаимодействие со средой, ведущее к более осознанному восприятию и осознанию собственной личности.

Считать человека биосоциальным субъектом возможно лишь после того, как социальная составляющая станет ярко выраженной.

Так, например, индивид с рождения имеет слуховой и речевой аппараты, однако научиться коммуницировать и мыслить он может исключительно через взаимодействие с социумом. Таким образом, гомо сапиенс являет собой часть природы и одновременно прочно связан с социумом. Такая неразрывная зависимость свидетельствует о биосоциальной сущности человека.

Автор: Практический психолог Ведмеш Н.А.

Спикер Медико-психологического центра «ПсихоМед»