Что в прочитанных преданиях

Литература. 8 класс (1 часть)

Предания

ПРЕДАНИЯ

Прочитайте предания, связанные с Пугачёвым и донским казаком Ермаком. Вспомним, что предания отражают события давно минувших лет и восприятие их современниками.

О Пугачёве

Пугачёв-то был-то был, да под именем Петра III, Пётр Фёдорович. Он только назывался Пугачёвым. В конце-то концов он здесь женился из нашего посёлка, здесь формировал казаков.

Он сошёлся не то с итальянской барышней, не то с княгиней. Она заняла его престол, а его скинула и дала известие поймать его и доставить живым. Его поймали.

Взвод полковников, не полковников, а оборотней казаков устроили выпивку. А Пугачёв и жену с собой взял. Ну вот, обратился Пугачёв к казаку и попросил чарку водки. А главный-то говорит:

— Я ему свой пай отдам.

Когда туда доставили Екатерине Пугачёва, сказали, мол: «Привели». Вышла она, посмотрела и говорит:

Сошла она с престола и отдала ему престол. Этого казака, что водку ему давал, полковником сделала, а полковнику голову велела отрубить.

А у Петра уже ребёнок народился. Жену он отправил в монастырь, а сам на престоле остался. Это всё точно было.

О покорении Сибири Ермаком

Услыхал царь Иван, что за Уралом лежит земля богаче той, которая ему подвластна. Знал он, что ту землю Сибирью зовут, много в ней всякого добра таится, да только далеко она от его царства. Много ночей и дней не спал царь Иван, всё думу думал: как это царство хана покорить, а его землю к своему царству прирезать? Думал, думал Иван, но ничего придумать не мог, не было у него той силы, которая бы покорила Кучумово царство. Занемог царь и слёг в постель. Прислужники его, бояре, запечалились, боялись, как бы им без царя-спасителя не остаться, что же они тогда делать будут. Подошли они к его постели и спрашивают:

— Отчего же ты, царь-батюшка, занемог, какая дума тяжёлая на сердце твоём лежит?

Царь закрыл глаза и подумал, сказать ли им про свою думу или нет? Он знал, что бояре в деле ему не помогут, что потрясут они бородами да кафтанами, повздыхают, на том их совет и кончится. Так оно и получилось. Ушли бояре к себе восвояси. Подходит к царю один его бедный слуга из крестьян и спрашивает:

— Откуда на тебя, царь-батюшка, хвороба навалилась?

— Издалека, — ответил царь.

— Может, помогу я тебе?

— Бояре были — не помогли, а тебе и Бог не велел. Ты скажи-ка лучше, кто есть в моём царстве храбрый да удалый, кто смерти не боится, кого молния не ударит и гром не оглушит?

Подумал слуга и говорит:

— Найдётся в твоём царстве такой человек, слыхал я про него с малых лет, зовут его Ермак Тимофеевич, удалый казак донской, службу верную, царь-батюшка, он тебе сослужит.

— Да и то верно, слыхал про него я, да только где он теперь есть, наверное, как в поле ветер, гуляет, где ночь проведёт, где день просвищет.

Встал Иван-царь с постели, позвал к себе слуг верных и отправил их на Дон казака Ермака Тимофеевича искать. Объездили слуги весь Дон, всех конных и пеших порасспросили, все знают удалого казака Ермака, но никто не знает, где он теперь гуляет. Вернулись слуги через год и сказали царю:

— Всех птиц на Дону повидали, всех баб и мужиков пересчитали, а казака Ермака Тимофеевича нету.

— Разыщи ты мне Ермака, службу верную сослужи, тогда ты у меня будешь слугой над всеми слугами, а бояре тебе в пояс будут кланяться.

— Ничего мне, царь-батюшка, от тебя не надо, а службу верную для Руси святой отслужу.

Надавал царь Иван мужику разные доспехи, из своей конюшни велел ему коня вывести, благословил его своей рукой и в добрый путь отправил. Только выехал мужик за Москву, снял с себя все доспехи, облачился в крестьянскую одёжу и пошёл пешочком с посохом по дороге, куда глаза глядят. Долго шёл мужик по дороге против солнца, борода по колено выросла, а про Ермака ни слуху ни духу. Не опечалился мужик, идёт себе потихоньку и идёт. Не заметил он, как дошёл до крутых гор. Осмотрелся и видит — навстречу ему идёт такой же странник, как и он. Встретились, остановились и завели разговор. Долго ли разговор шёл, но только мужик узнал от странника, что Ермак бродит по Уралу.

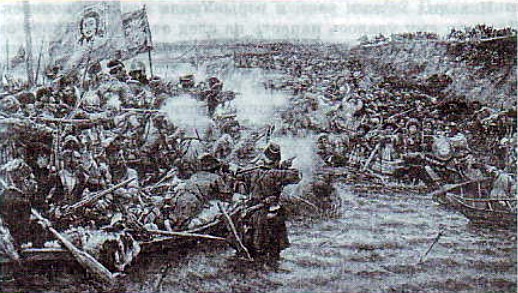

«Покорение Сибири Ермаком». Художник В. Суриков

Исходил мужик реки и горы Урала вдоль и поперёк. Наконец ему удалось напасть на след атамана. Вскоре он нашёл семью Ермака и передал ему просьбу царя Ивана. Ермак Тимофеевич явился к царю без поклона, в шапке. Царь посмотрел на атамана и говорит:

— Слыхал я про тебя разные вести, не носить бы тебе головы на плечах, да царь милостив. Искупи свою вину, сослужи мне службу добрую. За Уралом нехоженая землица лежит, на земле той богатства несметные, ты пройди ту землю, излови хана Кучума, а людей его под власть Руси подведи.

Ермак Тимофеевич не стал перечить царю, вышел из царских палат, попросил есть-пить и пошёл к своим казакам на Урал. Пришёл. Рассказал обо всём своим удалым молодцам, и начали они собираться в поход, в чужую землю, куда русская душа не хаживала.

Летом в тот же год Ермак Тимофеевич дошёл до Тобола, там построил лодки и добрался до Иртыша. Здесь он встретился с людьми из Кучумова царства. Долго бился Ермак с Кучумовыми людьми, пока они не испробовали казацкую силу и пока их много не полегло. Казаков погибло тоже немало, но Ермак всё же одолел сибирского хана и привёл его людей под власть русского царя. Самого страшного — Кучума — Ермак Тимофеевич хотел доставить в Москву, но он несколько раз обманывал ата мана, и за это его казаки убили. Когда Кучумовы люди покорились Ермаку, казаки ему сказали:

— Поезжай, наш атаман, и скажи, что теперь русские могут жить в Сибири, да и Кучумовым людям с нами легче будет. Царь их был злой, как волк, а жадный, как поп.

Ермак Тимофеевич не поехал в Москву, а послал туда своего верного казака. Узнал царь Иван, что в Сибирь ворота открыты, и стал посылать в неё разных людей, кого по доброй воле, а кого так, силком. Вот и появились русские на сибирской земле и посейчас живут, а добра в ней всем хватит. Потому мы и про Ермака Тимофеевича помним, и про его удалых казаков.

Размышляем о прочитанном

1. Какой из текстов преданий вам показался более интересным? Почему? Какими народ представляет себе Пугачёва и Ермака?

2*. Что в прочитанных преданиях можно считать отголосками реальных исторических событий, а что — народной фантазией?

3. Уверены ли рассказчики, что говорят правду? Подтвердите свой ответ цитатами из текста преданий.

Обогащаем свою речь

1. Подготовьте пересказ предания «О покорении Сибири Ермаком», включив характерную для этого предания лексику, например: много в ней всякого добра таится, занемог, хвороба, доспехи, завёл разговор, богатства несметные, нехоженая землица лежит, одолел сибирского хана и т. д.

начал поносить брата, бить челом, полати, челобитная, посул, истец, мзда.

Звёздочкой отмечены вопросы и задания повышенной сложности.

Литература и другие виды искусства

1. Так ли вы представляли себе эпизод покорения Сибири, как его изобразил художник В. Суриков на картине «Покорение Сибири Ермаком»?

2. Найдите в альбомах или в ресурсах Интернета цветную репродукцию картины В. И. Сурикова. «Покорение Сибири Ермаком». Подготовьте устное описание изображённого на картине. Расскажите о своём впечатлении от картины, чем оно создаётся? Охарактеризуйте образы Ермака и его сподвижников.

Подготовьте конкурс на темы «Русские народные песни», «Предания» (на выбор). Напишите сценарий конкурса (устные сообщения о песнях, преданиях, подбор текстов фольклорных произведений, аудиозаписи песен или преданий). Определите жюри, рецензентов. Подготовьте награды для победителей и участников конкурсов. Используйте при подготовке материалы книги «Читаем, думаем, спорим. » для 8 класса и фонохрестоматии.

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

Предание «О покорении Сибири Ермаком»

С преданиями вы давно знакомы. В седьмом классе вы слушали предание «Пётр и плотник» в исполнении Анатолия Вологдина. В этом году вы прочитали два предания: «О Пугачёве» и «О покорении Сибири Ермаком».

— торжественность, печаль? Что особенно понравилось вам в исполнении Леонида Кулагина?

3. Какие фрагменты предания вы прочитали бы иначе? Почему?

4. Какими представляются вам герои предания?

5. Подготовьте выразительное чтение текста.

Тест «Предания» (7 класс)

№ 1. С чем связано предание «Петр и плотник»?

а) с походами на Азов; б) с пожаром в Москве; в) со строительством флота в Воронеже; г) с победой над шведами.

№ 2. Что люди опускали в воду, для того чтобы определить царя?

№ 3. Почему в предании «Воцарение Ивана Грозного» Ивана прозвали Грозным?

а) потому что всегда угрожал своим врагам; б) потому что никогда не улыбался; в) потому что срубил голову боярину; г) потому что уничтожил колдуний и ведьм.

№ 4. В каком городе приказал царь Иван Васильевич Грозный (предание «Сороки-ведьмы») собрать всех ведьм-переметчиц?

№ 5. Чем велел царь обложить всех ведьм?

№ 6. Чего боятся сороки-ведьмы, о которых говорится в одноименном предании?

а) огня; б) острого ножа; в) строгого караула; г) царского проклятия.

№ 7. На какое расстояние не долетают до Москвы сороки, о которых рассказывается в предании «Сороки-ведьмы»?

а) ближе 10 верст; б) ближе 30 верст; в) ближе 60 верст; г) ближе 100 верст.

№ 8. Для чего по приказу царя Петра (предание «Петр и плотник») «созвали в Воронеже лучших плотников и всех к работе приставили»?

а) строить корабли; б) строить большой дом; в) приветствовать царя; г) выбрать лучшего работника.

№ 9. Что подарил царь Петр «лучшему из лучших мастеров»?

а) новую рабочую одежду; б) набор инструментов; в) корабль; г) кольцо.

№ 10. В предании «Петр и плотник» есть предложение: «А когда стали шабáшить, он [Петр] и говорит мастеру: «Хоть ты меня и крепко ругал, но я зла на тебя не имею, спасибо за науку». Что значит слово «шабáшить»?

а) кричать и ругаться; б) собираться домой; в) складывать инструменты; г) завершать работу.

№ 1. С чем связано предание «Петр и плотник»? а) с походами на Азов; б) с пожаром в Москве; в) со строительством флота в Воронеже; г) с победой над шведами.

№ 2. Что люди опускали в воду, для того чтобы определить царя? а) корону; б) свечи; в) лучину; г) одежду.

№ 3. Почему в предании «Воцарение Ивана Грозного» Ивана прозвали Грозным? а) потому что всегда угрожал своим врагам; б) потому что никогда не улыбался; в) потому что срубил голову боярину; г) потому что уничтожил колдуний и ведьм.

№ 4. В каком городе приказал царь Иван Васильевич Грозный (предание «Сороки-ведьмы») собрать всех ведьм-переметчиц? а) в Москве; б) в Киеве; в) в Воронеже; г) в Азове.

№ 5. Чем велел царь обложить всех ведьм? а) цветами; б) дровами; в) соломой; г) ветками.

№ 6. Чего боятся сороки-ведьмы, о которых говорится в одноименном предании? а) огня; б) острого ножа; в) строгого караула; г) царского проклятия.

№ 7. На какое расстояние не долетают до Москвы сороки, о которых рассказывается в предании «Сороки-ведьмы»? а) ближе 10 верст; б) ближе 30 верст; в) ближе 60 верст; г) ближе 100 верст.

№ 8. Для чего по приказу царя Петра (предание «Петр и плотник») «созвали в Воронеже лучших плотников и всех к работе приставили»? а) строить корабли; б) строить большой дом; в) приветствовать царя; г) выбрать лучшего работника.

№ 9. Что подарил царь Петр «лучшему из лучших мастеров»? а) новую рабочую одежду; б) набор инструментов; в) корабль; г) кольцо.

№ 10. В предании «Петр и плотник» есть предложение: «А когда стали шабáшить, он [Петр] и говорит мастеру: «Хоть ты меня и крепко ругал, но я зла на тебя не имею, спасибо за науку». Что значит слово «шабáшить»?

а) кричать и ругаться; б) собираться домой; в) складывать инструменты; г) завершать работу.

№ 1. С чем связано предание «Петр и плотник»? а) с походами на Азов; б) с пожаром в Москве; в) со строительством флота в Воронеже; г) с победой над шведами.

№ 2. Что люди опускали в воду, для того чтобы определить царя? а) корону; б) свечи; в) лучину; г) одежду.

№ 3. Почему в предании «Воцарение Ивана Грозного» Ивана прозвали Грозным? а) потому что всегда угрожал своим врагам; б) потому что никогда не улыбался; в) потому что срубил голову боярину; г) потому что уничтожил колдуний и ведьм.

№ 4. В каком городе приказал царь Иван Васильевич Грозный (предание «Сороки-ведьмы») собрать всех ведьм-переметчиц? а) в Москве; б) в Киеве; в) в Воронеже; г) в Азове.

№ 5. Чем велел царь обложить всех ведьм? а) цветами; б) дровами; в) соломой; г) ветками.

№ 6. Чего боятся сороки-ведьмы, о которых говорится в одноименном предании? а) огня; б) острого ножа; в) строгого караула; г) царского проклятия.

№ 7. На какое расстояние не долетают до Москвы сороки, о которых рассказывается в предании «Сороки-ведьмы»? а) ближе 10 верст; б) ближе 30 верст; в) ближе 60 верст; г) ближе 100 верст.

№ 8. Для чего по приказу царя Петра (предание «Петр и плотник») «созвали в Воронеже лучших плотников и всех к работе приставили»? а) строить корабли; б) строить большой дом; в) приветствовать царя; г) выбрать лучшего работника.

№ 9. Что подарил царь Петр «лучшему из лучших мастеров»? а) новую рабочую одежду; б) набор инструментов; в) корабль; г) кольцо.

№ 10. В предании «Петр и плотник» есть предложение: «А когда стали шабáшить, он [Петр] и говорит мастеру: «Хоть ты меня и крепко ругал, но я зла на тебя не имею, спасибо за науку». Что значит слово «шабáшить»?

а) кричать и ругаться; б) собираться домой; в) складывать инструменты; г) завершать работу.

№ 1. С чем связано предание «Петр и плотник»? а) с походами на Азов; б) с пожаром в Москве; в) со строительством флота в Воронеже; г) с победой над шведами.

№ 2. Что люди опускали в воду, для того чтобы определить царя? а) корону; б) свечи; в) лучину; г) одежду.

№ 3. Почему в предании «Воцарение Ивана Грозного» Ивана прозвали Грозным? а) потому что всегда угрожал своим врагам; б) потому что никогда не улыбался; в) потому что срубил голову боярину; г) потому что уничтожил колдуний и ведьм.

№ 4. В каком городе приказал царь Иван Васильевич Грозный (предание «Сороки-ведьмы») собрать всех ведьм-переметчиц? а) в Москве; б) в Киеве; в) в Воронеже; г) в Азове.

№ 5. Чем велел царь обложить всех ведьм? а) цветами; б) дровами; в) соломой; г) ветками.

№ 6. Чего боятся сороки-ведьмы, о которых говорится в одноименном предании? а) огня; б) острого ножа; в) строгого караула; г) царского проклятия.

№ 7. На какое расстояние не долетают до Москвы сороки, о которых рассказывается в предании «Сороки-ведьмы»? а) ближе 10 верст; б) ближе 30 верст; в) ближе 60 верст; г) ближе 100 верст.

№ 8. Для чего по приказу царя Петра (предание «Петр и плотник») «созвали в Воронеже лучших плотников и всех к работе приставили»? а) строить корабли; б) строить большой дом; в) приветствовать царя; г) выбрать лучшего работника.

№ 9. Что подарил царь Петр «лучшему из лучших мастеров»? а) новую рабочую одежду; б) набор инструментов; в) корабль; г) кольцо.

№ 10. В предании «Петр и плотник» есть предложение: «А когда стали шабáшить, он [Петр] и говорит мастеру: «Хоть ты меня и крепко ругал, но я зла на тебя не имею, спасибо за науку». Что значит слово «шабáшить»?

а) кричать и ругаться; б) собираться домой; в) складывать инструменты; г) завершать работу.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

О Священном Писании и Священном Предании

|

| Св. Иоанн Богослов в молчании. 1679 г. |

Biblia на древнегреческом означает «книги». Библия состоит из 77 книг: 50 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Несмотря на то, что ее записывали на протяжении нескольких тысячелетий десятки святых людей на разных языках, она имеет полную композиционную завершенность и внутреннее логическое единство.

Оно начинается с книги Бытия, где описывается начало нашего мира – его сотворение Богом и создание первых людей – Адама и Евы, их грехопадение, распространение человеческого рода и все большее укоренение греха и заблуждений среди людей. Описывается, как нашелся один праведник – Авраам, который поверил Богу, и Бог заключил с ним завет, то есть договор (см: Быт. 17: 7–8). При этом Бог дает два обещания: одно – что потомки Авраама получат землю Ханаанскую и второе, имеющее значение для всего человечества: «и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12: 3).

Так Бог создает от патриарха Авраама особый народ и, когда тот оказывается в плену у египтян, через пророка Моисея освобождает потомков Авраама, дает им землю Ханаанскую, чем исполняет первое обещание, и заключает завет уже со всем народом (см.: Втор. 29: 2–15).

В других ветхозаветных книгах приводятся подробные указания, связанные с соблюдением этого завета, даются советы о том, как строить свою жизнь, чтобы не нарушать волю Божию, а также рассказывается о том, как избранный Богом народ соблюдал либо нарушал этот завет.

При этом Бог призывал в народе пророков, через которых возвещал Свою волю и давал новые обетования, в том числе о том, что «вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет » (Иер. 31: 31). И что этот новый завет будет вечным и открытым для всех народов (см.: Ис. 55: 3, 5).

О жизни, смерти и воскресении Христа повествуют новозаветные книги Евангелия, а книга Деяний апостольских рассказывает о появлении Церкви Божией, то есть сообщества верных, христиан, нового народа, искупленного кровью Господа.

Наконец последняя книга Библии – Апокалипсис – повествует о конце нашего мира, грядущем поражении сил зла, всеобщем воскресении и страшном суде Божием, за которым следует справедливое воздаяние для каждого и исполнение обещаний нового завета для последовавших за Христом: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1: 12).

Значение Священного Писания

По Своей любви к нам Бог возводит отношения с человеком на такую высоту, что не повелевает, но предлагает заключить договор. И Библия – это священная книга Завета, договора, добровольно заключенного между Богом и людьми. Это слово Божие, которое не содержит ничего, кроме истины. Оно обращено к каждому человеку, и каждый человек из него может узнать не только правду о мире, о прошлом и будущем, но и правду о каждом из нас, о том, какова воля Божия и как мы можем следовать ей в своей жизни.

Если Бог, будучи благим Создателем, пожелал бы открыть Себя, то мы должны были бы ожидать, что Свое слово Он постарается донести до как можно большего количества людей. И действительно, Библия является самой распространенной в мире книгой, она переведена на самое большее число языков и издана самым большим числом экземпляров, чем любая другая книга.

Таким образом людям дается возможность узнать и Самого Бога, и Его планы, касающиеся нашего спасения от греха и смерти.

Историческую достоверность Библии, особенно Нового Завета, подтверждают древнейшие рукописи, написанные тогда, когда еще были живы очевидцы земной жизни Иисуса Христа; в них мы находим тот же текст, что и употребляемый ныне в Православной Церкви.

Божественное авторство Библии подтверждается множеством чудес, в том числе ежегодным схождением чудесного Благодатного огня в Иерусалиме – на том месте, где воскрес Иисус Христос, и именно в день, когда православные христиане готовятся праздновать Его воскресение. Кроме того, в Библии содержатся многочисленные предсказания, которые исполнились в точности спустя много веков после того, как были записаны. Наконец, Библия до сих пор могущественно действует на сердца людей, преображая их и обращая на путь добродетели и показывая, что Автор ее до сих пор заботится о Своем творении.

Поскольку Священное Писание внушено Богом, то православные христиане верят ему беспрекословно, ибо вера словам Библии есть вера словам Самого Бога, Которому православные христиане доверяют как заботливому и любящему Отцу.

Отношение к Священному Писанию

Чтение Священного Писания приносит огромную пользу для всякого, кто желает исправить свою жизнь. Оно просвещает душу истиной и содержит ответы на все возникающие перед нами трудности. Нет ни одной проблемы, которая не могла бы получить разрешения в слове Бога, потому что именно в этой книге изложены те самые духовные закономерности, о которых мы упоминали выше.

Человека, который читает Библию и старается жить в соответствии с тем, что говорит в ней Бог, можно сравнить с путником, идущим глубокой ночью по незнакомой дороге с ярким фонарем в руке. Свет фонаря делает для него путь легким, позволяя находить нужное направление, а также избегать ям и луж.

Того же, кто лишен чтения Библии, можно сравнить с путником, вынужденным идти в непроглядной тьме без фонаря. Он заходит не туда, куда бы хотел, часто спотыкается и падает в ямы, расшибаясь и пачкаясь.

Наконец, того, кто читает Библию, но не стремится приводить свою жизнь в соответствие с теми духовными законами, которые в ней изложены, можно уподобить такому неразумному путнику, который, проходя ночью по незнакомым местам, держит фонарь в руке, но не включает его.

Кто же может стать таким путеводителем? Если слова Священного Писания составляли люди, просвещенные Духом Святым, то, естественно, объяснить их правильно могут только люди, просвещенные Духом Святым. А таким человеком становится тот, кто, научившись от апостолов Христовых, пошел по пути, открытому Господом Иисусом Христом в Православной Церкви, окончательно отказался от греха и соединился с Богом, то есть стал святым. Иными словами, хорошим путеводителем в изучении Библии может быть лишь тот, кто сам прошел весь путь, предлагаемый в ней Богом. Такого путеводителя православные находят, обращаясь к Священному Преданию.

Священное Предание: едина истина

В любой хорошей семье есть семейные предания, когда люди из поколения в поколение с любовью передают рассказы о чем-то важном из жизни своего предка, и благодаря этому память о нем сохраняется даже у тех потомков, которые никогда его лично не видели.

Церковь тоже особого рода большая семья, потому что объединяет тех, кто через Христа был усыновлен Богу и стал сыном или дочерью Отца Небесного. Неслучайно поэтому в Церкви люди обращаются друг к другу со словом «брат» или «сестра», потому что во Христе все православные христиане становятся духовными братьями и сестрами.

И в Церкви также существует передаваемое из поколения в поколение Священное Предание, восходящее к апостолам. Святые апостолы общались с Самим воплощенным Богом и от Него узнали истину непосредственно. Эту истину они передавали другим людям, в которых была любовь к истине. Что-то апостолы записали, и это стало Священным Писанием, но что-то передавали не записывая, а устно либо самим примером своей жизни – как раз это и сохраняется в церковном Священном Предании.

И об этом говорит в Библии Дух Святой через апостола Павла: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (2 Фес. 2: 15); «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держитесь предания так, как я передал вам. Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал» (1 Кор. 11: 2, 23).

В Священном Писании апостол Иоанн пишет: «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами; а надеюсь придти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна» (2 Ин. 12).

И вот у православных христиан эта радость полна, потому что в церковном Предании мы слышим живой и вечный голос апостолов, «устами к устам». Православная Церковь сохраняет истинное предание блаженного учения, которое прямо, как сын от отца, приняла от святых апостолов.

Для примера можно привести слова древнего православного святого Иринея, епископа Лионского. Он писал уже в конце II века после Рождества Христова, но в юности был учеником святого Поликарпа Смирнского, который лично знал апостола Иоанна и других учеников и свидетелей жизни Иисуса Христа. Вот как об этом пишет святой Ириней: «Тогдашнее я помню тверже, чем недавнее; ибо что мы узнали в детстве, то укрепляется вместе с душой и укореняется в ней. Так, я мог бы описать даже место, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп; могу изобразить его походку, образ его жизни и внешний вид, его беседы к народу, как он рассказывал о своем обращении с апостолом Иоанном и с прочими самовидцами Господа, как он припоминал слова их и пересказывал, что слышал от них о Господе, Его чудесах и учении. Так как он слышал все от самовидцев жизни Слова, то он рассказывал согласно с Писанием. По Божией милости ко мне, я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал слова его не на бумаге, но в моем сердце – и по милости Божией всегда сохраняю их в свежей памяти».

Вот почему, читая книги, написанные святыми отцами, мы видим в них изложение той же истины, которая была изложена апостолами в Новом Завете. Таким образом, Священное Предание помогает правильно понимать Священное Писание, отличая истину от лжи.

Священное Предание: едина жизнь

Даже семейное предание включает не только рассказы, но и определенный образ действий, основанный на жизненных примерах. Давно известно, что дела учат лучше, чем слова, и что любые слова получают силу лишь если не расходятся, а подкрепляются жизнью того, кто говорит. Нередко можно видеть, что дети в своей жизни поступают так же, как на их глазах в этой ситуации поступали родители. Итак, семейное предание – это не только передача определенной информации, но и передача определенного образа жизни и действий, которые воспринимаются лишь при личном общении и совместной жизни.

Точно так же и Священное Предание Православной Церкви – это не только передача слов и мыслей, но и передача святого образа жизни, угодного Богу и согласного с истиной. Первые святые Православной Церкви, как, например, святой Поликарп, были учениками самих апостолов и восприняли это от них, а последующие святые отцы, как, например, святой Ириней, были их учениками.

Вот почему, изучая описание жизни святых отцов, мы видим в них те же подвиги и выражение той же любви к Богу и людям, какие видны в жизни апостолов.

Священное Предание: един Дух

Всякий знает, что когда обычное человеческое предание пересказывается в семье, то с течением времени нередко что-то забывается, а что-то, наоборот, придумывается новое, чего не было на самом деле. И если кто-то из старшего поколения, услышав, как молодой член семьи неправильно пересказывает историю из семейного предания, может его поправить, то когда умирают последние очевидцы, такой возможности уже не остается, и с течением времени семейное предание, передаваемое из уст в уста, постепенно теряет какую-то часть истины.

Но Священное Предание как раз и отличается от всех человеческих преданий именно тем, что никогда не теряет ни одной части истины, полученной вначале, потому что в Православной Церкви всегда существует Тот, Кто знает, как все было и как есть на самом деле – Святой Дух.

Во время прощальной беседы Господь Иисус Христос сказал Своим апостолам: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины… Он с вами пребывает и в вас будет… Утешитель, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам… Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 14: 16–17, 26; 15: 26).

И Он исполнил это обещание, и Дух Святой сошел на апостолов, и с тех пор все 2000 лет пребывал в Православной Церкви и пребывает в ней доныне. Древние пророки, а позднее апостолы могли изрекать слова истины потому, что общались с Богом и Дух Святой вразумлял их. Однако после апостолов это вовсе не прервалось и не исчезло, ибо апостолы как раз и трудились ради того, чтобы приобщить к этой возможности других людей. Поэтому совсем не удивительно, что преемники апостолов – святые отцы – также общались с Богом и были вразумляемы Тем же Самым Святым Духом, что и апостолы. И поэтому, как свидетельствует святой Иоанн Дамаскин, один «отец не противоборствует [другим] отцам, потому что все они были общниками одного Святого Духа».

Итак, Священное Предание – это не только передача определенной информации об истине и примера жизни по истине, но и передача общения с Духом Святым, Который всегда готов напомнить об истине и восполнить все, что человеку недостает.

Священное Предание – это вечная, не стареющая память Церкви. Святой Дух, всегда действующий через верно служащих Богу отцов и учителей Церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения. Оно имеет не меньшую силу, чем Священное Писание, потому что источник того и другого есть один и тот же Святой Дух. Поэтому, живя и учась в Православной Церкви, в которой преемственно продолжается устная апостольская проповедь, человек может изучать истину христианской веры и стать святым.

В чем выражается Священное Предание видимым образом

Итак, Священное Предание – это полученная от Бога истина, передаваемая из уст в уста от апостолов через святых отцов вплоть до нашего времени, сохраняющаяся живущим в Церкви Духом Святым.

В чем конкретно можно узнать выражение этого Предания? Прежде всего, авторитетнейшими выразителями его для православных христиан являются постановления Вселенских и Поместных Соборов Церкви, а также писания святых отцов, их жития и богослужебные песнопения.

Как точно определить Священное Предание в тех или иных конкретных случаях? Обращаясь к упомянутым источникам и держа при этом в уме принцип, выраженный святым Викентием Лиринским: «То, во что верили все, всегда и всюду в Православной Церкви».

Отношение к Священному Преданию

Православие не имеет нужды искать истину: оно ею обладает, ибо Церковь уже содержит всю полноту истины, преподанную нам Господом Иисусом Христом и Духом Святым через апостолов и учеников их – святых отцов.

Обращаясь к свидетельству, которое они явили словом и жизнью, мы постигаем истину и вступаем на тот путь Христов, по которому святые отцы прошли вслед за апостолами. А путь этот ведет к соединению с Богом, к бессмертию и блаженной жизни, свободной от всех страданий и всякого зла.

Святые отцы были не просто древними интеллектуалами, а носителями духовного опыта, святости, из которой питалось их богословствование. Все святые пребывали в Боге и поэтому имели одну веру, как Дар Божий, как священное сокровище и вместе с тем норму, идеал, путь.

Добровольное, благоговейное и послушное следование святым отцам, просвещенным Духом Святым, избавляет нас от рабства лжи и дает подлинную духовную свободу в истине, по слову Господа: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 32).

К сожалению, не все люди оказываются готовы так поступить. Ведь для этого нужно смириться, то есть преодолеть свою греховную гордыню и самолюбие.

Современная западная культура, основанная на самолюбии, нередко учит человека считать себя мерилом всего, на все смотреть свысока и мерить узкими рамками своего рассудка, своих представлений и вкусов. Но такой подход служит плохую службу тем, кто его воспринимает, ведь с таким подходом невозможно стать лучше, совершеннее, добрее и даже попросту умнее. Невозможно расширить рамки своего рассудка, если не признать, что существует нечто большее, лучшее и совершеннейшее, чем мы сами. Необходимо смирить свое «я» и признать, что для того, чтобы стать лучше, мы должны не все истинное, святое и совершенное оценивать по себе, а, наоборот, себя оценивать в соответствии с ним, и не только оценивать, но и менять.

Так что всякому христианину надлежит подчинить свой ум Церкви, ставить себя не выше и не вровень, а ниже святых отцов, верить им больше, чем самому себе, – такой человек никогда не собьется с пути, ведущему к вечной победе.

Поэтому, когда православный христианин открывает духовную книгу, он молится Господу, чтобы Он благословил это чтение и дал уразуметь то, что полезно, и при самом чтении старается быть расположенным с открытостью и доверием.

[1] Ириней Лионский, святой. Против ересей. III.12.11.

[2] Афанасий Великий, святитель. Окружное послание против ариан. 4.

[3] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Послание к римлянам. 0.1.

[4] Ефрем Сирин, преподобный. Творения. М., 1912. Ч. 3. С. 99.

[5] См.: Иероним Стридонский, блаженный. Письмо к Павлину.

[6] Ириней Лионский, святой. Против ересей. III. 4.

[7] Феофан Затворник, святитель. Мысли на каждый день года. 11 апреля.