Что в русских деревнях называли красно

Что в русских деревнях называли «кросно»?

Словом «кросно» в русских деревнях называли ручной ткацкий станок.

Таким интересным словом, как «кросно» раньше в русских селениях называли обычный ткацкий станок (это и будет правильным ответом).Ткацкий станок служит человечеству с давних времен.Так и в русских деревнях он находился почти в каждой избе.Ткали на нем различные вещи- все то, что было необходимо в то давнее время.

В старину в русских деревнях ткани делали собственными руками. Ручной ткацкий станок назывался КРОСНО или кросна. Обычно этот приспособление имело и начатую на нем работу. Кросно называли также ткань, холст, который на этом станке ткали. Этот ручной станок для ткачества имел много составных частей.

Для этого нужно провести сход жителей деревни, провести голосование на этом сходе. И при нужном исходе голосования обратиться в вышестоящий административный орган. Возможно, он поддержит аргументированное решение схода жителей Вашей деревни.

Гжель- это традиционный российский керамический промысел,распространенный на территории объединяющей 27 деревень,находящихся в Раменском районе Московской области.Возникновение помысла обусловлено существованием в этих краях месторождений глины прекрасно подходящей для изготовления керамики. Она добывалась с 17 в. Здесь производилась различная посуда,кирпич, печные изразцы и незатейливые детские игрушки. Этимологически, для этого слова проводятся параллели прибалтийской топонимикой, в частности гидрономикой.

В начале 19в.была улучшена технология и были основаны заводы по изготовлению фарфора и фаянса. К середине 19в они постепенно пришли в упадок, не выдержав конкуренции.Восстановление промыслов относится к середине 20 в.Сейчас на гжельских промыслах выпускается разнообразная фарфоровая посуда, написанная характерным растительным орнаментом в голубых тонах,а также различные сувенирные изделия.

Автор упомянутой публикации, вероятно, потыкает низменным чувствам своих читателей, но далеко не всем по вкусу, такой вот, чёрный юмор.

Можно, с уважением к таким местам, назвать деревню «покинутая, опустевшая, заброшенная», а если подойдёт в контексте «девственная, дикая».

Что касается нарицательных названий, то это недопустимо культурной речи. Такие высказывания, с оттенком высокомерия,

снижают уважение к автору. Малые города, деревни и другие населённые пункты, должны называться своими, а не чужими, историческими именами. К примеру, в моей округе, есть Коромыслово, Отроковичи, Едимоново. Так и надо говорить, без всяких искажений!

«Самый русский пейзаж»: 7 красивых деревень в России

В список включают поселения, которые сохранили хотя бы часть сельского уклада жизни и не превратились в музеи полностью. В таких местах проживает не больше 2000 человек. Важно, чтобы у деревни был живописный вид, она гармонировала с пейзажем и сохранила традиционную застройку.

В 2020 году в этом списке 44 деревни и пара маленьких городов. Все они разные: есть села с тысячелетними крепостями и деревеньки, которые украшает одна церковь или дацан — буддийский храм в Бурятии. Еще есть небольшие северные деревни с красивыми деревянными часовнями и удивительными мельницами, большие поселения с купеческими домами и развитым туризмом.

Я изучила список и выбрала 7 самых живописных и интересных деревень в разных регионах России.

Как путешествовать во время пандемии

Старая Ладога

Старую Ладогу в Ленинградской области называют первой столицей Руси. Село основали в 753 году. Оно расположено в 15 км от Ладожского озера, у реки Волхов. От Санкт-Петербурга до Старой Ладоги — 130 км.

Главная достопримечательность поселения — Староладожская крепость, которую заложили еще в 9 веке. По преданиям, в ней останавливался Рюрик со своей дружиной. Каменная крепость на месте первой деревянной появилась в конце 15 века. На ее территории сохранилась Георгиевская церковь с фреской 12 века.

Всего в Старой Ладоге 6 церквей, 2 монастыря, часовня, урочище и земляной город. Здесь есть улица 15 века и купеческие дома с музеями. Все они входят в Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. С крепостью и монастырями соседствуют деревенские дома и огороды жителей Старой Ладоги.

Кинерма

Кинерма — самая известная деревня Карелии, она расположена в 100 км от Петрозаводска. Ей больше 500 лет. В 16 веке ее сжигали шведы, в 17 разрушали литовцы и русские казаки. Но местные жители каждый раз восстанавливали Кинерму.

Деревня небольшая: здесь 17 домов, 7 бань, старое кладбище и 200-летняя часовня Смоленской Богоматери. Ее можно обойти за 40 минут.

Сейчас это памятник народного деревянного зодчества и пример поселения Карелии 19 века. У нее круговая планировка с часовней и кладбищем в центре. В других карельских деревнях часовня и кладбище расположены за пределами поселения.

Услуги для туристов в Кинерме в группе во «Вконтакте»

Кимжа

Кимжа расположена за полярным кругом, в 350 км от Архангельска. Ее основали в начале 16 века. Здесь находится 71 исторический памятник, в том числе деревянная пятиглавая шатровая Одигитриевская церковь 1709 года постройки. Еще в Кимже сохранились традиционные поморские дома 19 века. Всем им больше ста лет, многие по-прежнему жилые. Постоянное население деревни — около 100 человек.

Самое необычное в Кимже — северные деревянные мельницы-столбовки, которые стоят на срубах из бревен. Одну из них построили в 1897 году. Мельничный механизм не работал, но в 2010 году его восстановили.

Жители Кимжи сами добились реставрации своей церкви, получили два гранта, чтобы создать в селе музеи, организовали международный фестиваль мельниц. Здесь детей в школе учат русским ремеслам, справляют большинство праздников по канонам и до сих пор колядуют на Рождество. Туристы могут приехать и поучаствовать в народных праздниках.

Изборск

Изборск упоминают в летописях с 8—9 веков. По легенде, его князем был младший брат Рюрика Трувор. Сейчас это деревня, где живет около тысячи человек. В центре стоит старинная крепость 14—16 веков. Вокруг расположены еще несколько часовен и церквей.

Здесь сохранились столетние деревянные дома, купеческие особняки, хозяйственные постройки из камня-плитняка, булыжные мостовые. В поселке очень много традиционных крестьянских и купеческих домов.

В деревне можно подняться на крепостные стены и осмотреть окрестности. В отзывах пишут, что вид оттуда очень красивый. «Наверное, это самый русский пейзаж, какой только можно себе представить», — говорят на «Трипэдвайзоре».

В Изборске снимали несколько сцен фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». В начале 20 века здесь останавливался художник Николай Рерих, он посвятил деревне несколько картин.

Великое

Великому больше 700 лет. В середине 19 века оно было крупнейшим фабричным селом Ярославской губернии. Здесь делали знаменитое ярославское льняное полотно. Местные купцы строили богатые двух- и трехэтажные каменные и деревянные дома, которые сохранились до наших дней. Сейчас центральная часть села — это ансамбль гражданского каменного зодчества 18—19 веков.

Два главных архитектурных памятника Великого — церковь Рождества Пресвятой Богородицы и храм Боголюбской иконы Божией Матери с 75-метровой колокольней 1758 года постройки. В центре поселения находится Черный пруд — искусственный водоем со статусом памятника природы. Его называют украшением села. Местные жители набирают здесь воду для полива огородов, иногда полощут белье, а зимой делают купель для крещенских купаний.

Ошевенский Погост

Живописная северная деревня расположена в 45 км от Каргополя, на речке Чурьеге. Здесь хорошо сохранился квартал традиционной северной деревянной застройки с избами 19 века и колодцами-журавлями. Выделяется церковь Богоявления Господня с восьмигранным куполом и отдельно стоящей колокольней. Ее построили в 1787 году.

Главная достопримечательность Погоста — Свято-Успенский Александро-Ошевенский мужской монастырь. Его основали в 1453 году, но сейчас он на реставрации.

Для туристов в деревне проводят мастер-классы по кадрили, прядению, лоскутному шитью, традиционной выпечке, предлагают деревенский обед из русской печи. Правда, цены придется узнавать на месте: их нигде не публикуют.

Вятское

Это первое село, признанное самым красивым в стране. Его планировка почти полностью сохранилась с 18 века. Здесь больше 50 памятников архитектуры — купеческих и крестьянских домов, трактиров, чайных, богаделен. Около 30 из них отреставрировали.

Премудрости, тайны и секреты русской избы

Секреты русской избы и ее таинства, маленькие премудрости и традиции, основные правила в постройке русской избы, приметы, факты и история возникновения «избушки на курьих ножках» — обо всем очень кратко.

Общепризнанный факт, что наиболее экологичные и подходящие для проживания человека дома могут быть построены только из дерева. Дерево — самый древний строительный материал, подаренный нам самой совершенной лабораторией на Земле — Природой.

В помещениях деревянного строения влажность воздуха всегда оптимальна для жизнедеятельности человека. Уникальная структура древесного массива, состоящая из капилляров, впитывает лишнюю влагу из воздуха, а при излишней сухости отдает ее в помещение.

Срубы обладают природной энергетикой, создают в избе особый микроклимат, обеспечивают естественную вентиляцию. От деревянных стен веет домовитостью и покоем, они защищают летом от жары, а зимой от морозов. Дерево отлично удерживает тепло. Даже в трескучий мороз стены деревянного сруба теплые внутри.

Каждый, кто хоть раз побывал в настоящей русской избе, никогда не забудет её чарующий благостный дух: тонкие нотки древесной смолы, аромат свежеиспеченного хлеба из русской печи, пряность лечебных трав. Благодаря своим свойствам, дерево нейтрализует тяжелые запахи, озонируя воздух.

Прочность древесины зарекомендовала себя веками, ведь срубы, построенные нашими прапрадедами ещё в 16-17 веке, стоят до наших дней.

И неспроста, что интерес к деревянному строительству возникает снова и разрастается с невероятной быстротой, завоёвывая всё большую популярность.

Итак, маленькие премудрости, тайны и секреты русской избы!

Название русского дома «изба» происходит из древнерусского «истьба», что означает «дом, баня» или «истобка» из «Повести временных лет…». Древнерусское наименование деревянного жилища уходит корнями в праславянское «jьstъba» и считается заимствованным из германского «stubа». В древненемецком «stubа» означала «теплое помещение, баня».

При строительстве новой избы наши предки соблюдали правила, выработанные веками, ведь возведение нового дома — это знаменательное событие в жизни крестьянской семьи и все традиции соблюдались до мелочей. Одним из главных заветов предков был выбор места для будущей избы. Новая изба не должна строиться на месте, где когда-то было кладбище, дорога или баня. Но в то же время желательно было, чтоб место для нового дома уже было обжитым, где проходила жизнь людей в полном благополучии, светлым и на сухом месте.

Главным инструментом при постройке всех русских деревянных сооружений был топор. Отсюда говорят не построить, а срубить дом. Пилу стали применять в конце XVIII в., а в некоторых местах с середины XIX в.

Первоначально (до X века) изба представляла собой бревенчатое строение, частично (до трети) уходящее в землю. То есть выкапывалось углубление и над ним достраивалась в 3—4 ряда толстых бревен. Таким образом, сама изба представляла собой полуземлянку.

Двери изначально не было, её заменяло небольшое входное отверстие, примерно 0,9 метра на 1 метр, прикрываемое парой бревенчатых половинок, связанных вместе, и пологом.

Возведение дома сопровождалось рядом обычаев. Во время укладки первого венца сруба (закладного), под каждый угол подкладывали монетку или бумажную купюру, в другой кусочек шерсти от овцы или небольшой моток шерстяной пряжи, в третий подсыпали зерно, а под четвертый клали ладан. Таким образом, при самом начале возведения избы, наши предки делали такие обряды для будущего жилища, которые знаменовали его богатство, семейное тепло, сытую жизнь и святость в дальнейшей жизни.

В обстановке избы нет ни одного лишнего случайного предмета, каждая вещь имеет свое строго определенное назначение и освещенное традицией место, что является характерной чертой народного жилища.

Двери в избе делали как можно ниже, а окна располагали повыше. Так тепло меньше уходило из избы.

Русская изба была либо «четырехстенкой» (простая клеть), либо «пятистенкой» (клеть, перегороженная внутри стеной — «перерубом»). При строительстве избы к основному объему клети пристраивались подсобные помещения («крыльцо», «сени», «двор», «мост» между избой и двором и т. д.). В русских землях, не избалованных теплом, весь комплекс построек старались собрать вместе, прижать друг к другу.

Существовало три типа организации комплекса построек, составлявших двор. Единый большой двухэтажный дом на несколько родственных семей под одной крышей назывался «кошель». Если хозяйственные помещения пристраивались сбоку и весь дом приобретал вид буквы «Г», то его называли «глаголь». Если же хозяйственные пристройки подстраивались с торца основного сруба и весь комплекс вытягивался в линию, то говорили, что это «брус».

За крыльцом избы обычно следовали «сени» (сень — тень, затененное место). Их устраивали для того, чтобы дверь не открывалась прямо на улицу, и тепло в зимнее время не выходило из избы. Передняя часть здания вместе с крыльцом и сенями называлась в древности «всходом».

Если изба была двухэтажная, то второй этаж называли «поветью» в хозяйственных постройках и «горницей» в жилом помещении. Помещения же над вторым этажом, где обычно находилась девичья, назывались «теремом».

Дом редко строили каждый для себя. Обычно на строительство приглашался весь мир («обчество»). Лес заготовляли еще зимой, пока нет в деревьях сокодвижения, а строить начинали с ранней весны. После закладки первого венца сруба устраивалось первое угощение «помочанам» («окладное угощение»). Такие угощения — отголосок древних ритуальных пиров, которые проходили часто с жертвоприношениями.

После «окладного угощения» начинали устраивать сруб. В начале лета, после укладки потолочных матиц следовало новое ритуальное угощение помочанам. Затем приступали к устройству кровли. Дойдя до верха, уложив конек, устраивали новое, «коньковое» угощение. А уж по завершении строительства в самом начале осени — пир.

Демьянова уха. Художник Андрей Попов

В новое жилье первой должна войти кошка. На Севере Руси до сих пор сохраняется культ кошки. В большинстве северных домов в толстых дверях в сени сделано внизу отверстие для кошки.

В глубине избы располагался сложенный из камней очаг. Отверстия для выхода дыма не было, в целях экономии тепла дым сохранялся в помещении, а излишек выходил через входное отверстие. Курные избы, вероятно, внесли свой вклад в небольшую продолжительность жизни в старину (около 30 лет для мужчин): продукты горения дров являются веществами, вызывающими рак.

Полы в избах были земляные. Лишь с распространением на Руси пил и пилорам в городах и в домах помещиков стали появляться деревянные полы. Первоначально полы выкладывались из досок, изготовленных из колотых пополам бревен, либо из массивной толстой половой доски. Однако массово полы из досок стали распространяться лишь в XVIII веке, так как не было развито лесопильное производство. Лишь усилиями Петра I пилы и пилорамы стали получать распространение на Руси с издания петровского указа «О приучении дровосеков к распиловке дров» в 1748 году. Вплоть до ХХ века, полы в крестьянской избе были земляные, то есть выравненная земля просто утаптывалась. Иногда верхний слой мазали глиной, смешанной с навозом, что предотвращало образование трещин.

Бревна для русских изб готовили с ноября-декабря, подрубая стволы деревьев по кругу и давая им высохнуть на корню (стоймя) за зиму. Дорубали деревья и вывозили бревна еще по снегу до весенней распутицы. При рубке клети избы бревна укладывали северной более плотной стороной наружу, чтобы древесина меньше трескалась и лучше переносила воздействия атмосферы. По углам дома по постройке помещались монеты, шерсть и ладан для того чтобы обитатели его жили здоровыми в достатке и тепле.

До IX века окон в русских избах вообще не было.

До XX века окна в русских избах не открывались. Проветривали избу через дверь и дымник (деревянная вентиляционная труба на крыше). Ставни защищали избы от непогоды и лихих людей. Закрытое ставнями окно днем могло служить «зеркалом».

В старину ставни были одностворчатыми. Двойных рам в старину тоже не было. Зимой для тепла окна закрывались снаружи соломенными матами или просто заваливались копнами соломы.

Многочисленные узоры русской избы служили (и служат) не сколько украшению, сколько защите дома от злых сил. Символика сакральных изображений пришла с языческих времен: солнечные круги, громовые знаки (стрелы), знаки плодородия (поле с точками), конские головы, подковы, хляби небесные (разнообразные волнистые линии), плетения и узлы.

Изба устанавливалась прямо на грунт или на столбы. Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «черного» пола. К зиме дом обсыпали землей или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка или обваловка в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции.

«Красный» угол в русской избе устраивался в дальнем углу избы, с восточной стороны по диагонали от печи. Иконы помещались в божницу в «красный» или «святой» угол комнаты с таким расчётом, чтобы входящий в дом человек сразу их видел. Это считалось важным элементом защиты дома от «злых сил». Иконы должны были обязательно стоять, а не висеть, так как почитались «живыми».

Возникновение образа «Избушки на курьих ножках» исторически связывается с деревянными срубами, которые в древности на Руси ставились на пеньки с обрубленными корнями, чтоб предохранить дерево от гниения. В словаре В. И. Даля сказано, что «куръ» — это стропила на крестьянских избах. В болотистых местах избы строили именно на таких стропилах. В Москве одна из старинных деревянных церквей называлась «Никола на курьих ножках», поскольку из-за болотистости местности стояла на пеньках.

Изба на курьих ножках — на самом деле они КУРНЫЕ, от слова курная изба. Курными избами назывались избы, топившиеся «по-чёрному», то есть, не имевшие печной трубы. Использовалась печь без дымохода, называвшаяся «курной печью» или «чёрной». Дым выходил наружу через двери и во время топки висел под потолком толстым слоем, отчего верхние части бревен в избе покрывались копотью.

В древние времена существовал погребальный обряд, включающий в себя обкуривание ножек «избы» без окон и дверей, в которую помещали труп.

Избушка на курьих ножках в народной фантазии была смоделирована по образу славянского погоста-маленького домика мертвых. Домик ставился на опоры-столбы. В сказках они представлены как куриные ножки тоже не случайно. Курица-священное животное, непременный атрибут многих магических обрядов. В домик мертвых славяне складывали прах покойного. Сам гроб, домовина или погост-кладбище из таких домиков представлялись как окно, лаз в мир мертвых, средство прохода в подземное царство. Вот почему наш сказочный герой постоянно приходит к избушке на курьих ножках-чтобы попасть в иное измерение времени и реальность уже не живых людей, а волшебников. Другого пути туда нет.

Куриные ноги — всего лишь «ошибка перевода».

«Курьими (курными) ножками» славяне называли пеньки, на которые и ставилась изба, то есть домик Бабы-Яги изначально стоял всего лишь на закопчённых пеньках. С точки зрения сторонников славянского (классического) происхождения Бабы-Яги, немаловажным аспектом этого образа видится принадлежность её сразу к двум мирам — миру мёртвых и миру живых.

Курные избы просуществовали в российских деревнях вплоть до XIX века, встречались они даже и в начале XX века.

Лишь в XVIII веке и только в Санкт-Петербурге царь Пётр I запретил строить дома с отоплением по-чёрному. В других же населённых пунктах они продолжали строиться до XIX века.

Интересный материал по теме:

Наши предки строили ладные дома, в которых долгой зимой было тепло, а летом прохладно. При этом они не знали заумных слов «энергоэффективность», «пассивный дом», «теплосберегающая технология». Владимир Казарин рассказывает, почему русская изба, построенная со здравым смыслом и некоторыми секретами, была и во многом остаётся лучшим с точки зрения энергоэффективности домом.

Материалы по теме

А вот ещё:

ТОП-5 Самозванцев русского государства

Расцвет самозванства в России пришелся на годы Смуты, а отголоски этого явления прошли эпоху правления первых Романовых и успешно перекочевали в «золотой век дворянства» – восемнадцатое столетие. Чем удивительнее звучала история спасения очередного государя, тем легче в нее было поверить

Порождение Смуты

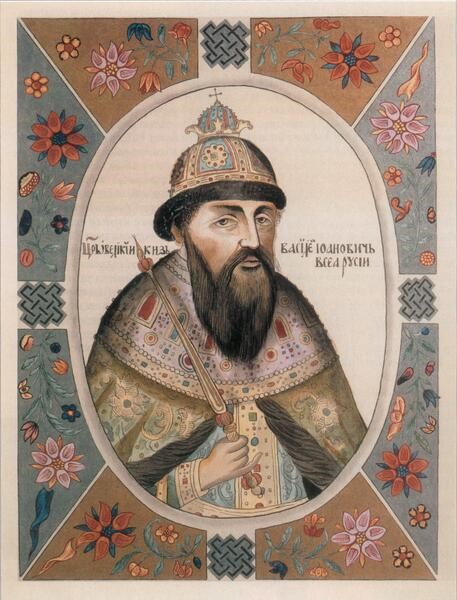

После событий Смутного времени прошло уже несколько десятилетий, как вдруг за пределами Российского государства объявился царевич Иван Васильевич, сын Василия Шуйского.

Самозванец, настоящее имя которого Тимофей Анкудинов, родился в 1617 году в семье мелкого вологодского торговца. Благополучно отучившись в монастырской школе, он стал келейником новгородского архиерея Нектария, а затем и вовсе женился на его внучке. В 1636 году Нектарий скончался, а новый архиерей, по-видимому, не слишком благоволил Тимофею. К тому времени Анкудинов почти ничего не оставил от приданого супруги (все ценности он проиграл в зернь), но не отчаялся и поехал пытать счастья в столице.

Устроившись писцом при князе Черкасском, Тимофей Анкудинов получает в свое распоряжение невиданные суммы и начинает нести ответственность за все поступающие в казну налоги с многочисленных приказных кабаков и кружечных дворов, число которых к середине XVII века превысило тысячу. Будучи авантюристом по натуре и, как выяснится впоследствии, по призванию, Анкудинов в течение нескольких лет с размахом злоупотребляет своими полномочиями. В попытках избежать обвинений в растратах средств из казны Тимофей подстроил собственную смерть: взяв из своего дома все ценности, он поджег здание вместе со спящей женой! Согласно данным ревизии, Анкудинов должен был погибнуть в этом доме.

В действительности преступник был уже на пути в Польшу. Въезжая в Варшаву, он объявляет себя чудом спасшимся сыном царя Василия Шуйского, чем вызывает интерес короля Владислава IV, в свое время отказавшегося от претензий на русский престол. Иллюзий относительно происхождения Лжеивана Васильевича король не испытывал, однако наградил его жильем, слугами и даже небольшим войском. «Нам ведомо, что он вор, но через него я принесу много хлопот Московии», – говорил Владислав.

После смерти польского короля Тимофей Анкудинов резко меняет свой «политический курс» и бежит к Богдану Хмельницкому, где находится до прибытия в Переяславль русского посольства. Следующей точкой маршрута самозванца оказалась ставка крымского хана, где Анкудинов принял ислам и уверил правителя в своих добрых намерениях. Но и здесь «царевич» не задержался надолго, отправившись на сей раз в Швецию, где его ожидала королева Кристина.

Пользуясь своим даром очаровывать людей и устраивать настоящие театрализованные представления, самозванец добился интереса и доверия скандинавской правительницы. К тому же он был близок королеве по духу: в отличие от своих чинных современниц, Кристина предпочитала проводить время за традиционно «мужскими» развлечениями, любила охотиться и ездить верхом, а также вести беседы о науке и философии. По распоряжению королевы Тимофей получает финансовую помощь, личное имение и военную поддержку. Когда королеве доложили об истинном происхождении самозванца и потребовали выдать его для суда, было уже поздно: «царевич» бежал и присоединился к труппе бродячих артистов, с которой странствовал по немецким княжествам.

Среди прочих самозванцев Тимофей выделялся и своим литературным талантом. Он фактически стал одним из первых русских поэтов, сочинял едкие стихотворения с критикой первых Романовых и хвалебные оды всем монархам, приютившим его в своих странах (все они еще со времен Смуты имели претензии к Российскому государству). Названия были соответствующими: «Декларация московскому посольству», «Похвала турецкому султану», «На нынешнюю московскую власть», «На Филарета митрополита». Кроме того, Анкудинов издавал указы от лица мифического Ивана Шуйского, для которых даже изобрел особый формуляр и печать.

К сожалению для Тимофея Анкудинова, стать неуловимым авантюристом ему не удалось – подвела тяга к воровству. После очередного мелкого преступления он был схвачен и по приказу герцога Голштинского выдан царскому правительству. В 1654 году самозванец был четвертован и включен в список преданных анафеме, в котором упоминался вплоть до XIX столетия.

Лжепетр и вредная привычка

Одним из государей, чью репутацию регулярно портили самозванцы, был сам Петр Великий. Преобразования царя-реформатора первое время не встречали понимания у народа: так и родилась мысль о Петре Алексеевиче, сгинувшем во время Великого посольства. О том, кто же тогда занимает российский престол, людям было неизвестно. Со временем стали поговаривать, что самозванцев из-за границы «поставляет» приближенный царя Александр Данилович Меншиков, интриган и опытный царедворец.

Подобные слухи породили появление в России множества «настоящих царей», одним из которых стал некто Тимофей Кобылкин. Любопытно, что прикинуться государем его заставила не жажда власти, а неприятная ситуация. Однажды купец Кобылкин возвращался в родной Псков, но по дороге был ограблен «лихими людьми», в результате чего оказался вынужден продолжать свой путь пешком и без копейки в кармане.

Останавливаясь на ночлег в придорожных трактирах, Кобылкин называл себя то царем, то капитаном Преображенского полка Петром Алексеевым, а взамен на свои увлекательные истории получал бесплатную еду и горячительные напитки. Они-то и сыграли злую шутку с неудавшимся самозванцем. Тимофей Кобылкин расхрабрился настолько, что начал рассылать воеводам угрожающие депеши, подписываясь чужим именем.

Несмотря на отменное чувство юмора, Петр I поведения псковского купца не оценил. Царь повелел дождаться возвращения Кобылкина домой, где того арестовали, пытали и казнили. А ведь мог бы наградить медалью «За пьянство» и отпустить с миром!

Предшественник Пугачева

Имя Емельяна Пугачева как самого известного самозванца, выдававшего себя за Петра III, постоянно возникает, когда речь идет о правлении Екатерины Великой. Но был ли Пугачев первым?

Почти на десятилетие казака опередил беглый солдат Гаврила Кремнев – он представился спасшимся супругом императрицы еще в 1765 году. Отслужив в армии 14 лет, Кремнев бежал из полка и привлек на свою сторону пару крепостных крестьян, обещая им волю. Затем самозванец обзавелся лошадью и отправился по близлежащим селам, собирая все больше сторонников. Поначалу он не решался назваться именем Петра Федоровича и представлялся как «капитан на императорской службе», но затем осмелел и заявил ни много ни мало о правах на престол. От своего первого имени Гаврила Кремнев тоже не отказывался и говорил, что оно помогает ему спасаться от убийц, нанятых Екатериной II.

В моменты наибольшей популярности «Петра Федоровича» войско Кремнева насчитывало до полутора тысяч человек, однако стремительно развалилось, как только на подавление бунта был прислан эскадрон гусар.

Дальнейшая судьба самозванца была незавидной, но все же не такой печальной, как у его последователей. Его не казнили, а сослали на вечное поселение в сибирский город Нерчинск. Правда, предварительно Екатерина II приказала возить Гаврилу Кремнева по городам и весям, привязав к его груди доску с надписью «Беглец и самозванец», а также прилюдно сечь кнутом. После завершения поездки Кремнев получил клеймо: теперь на лбу у Гаврилы виднелись буквы «БС» (Беглец и Самозванец).

Чудом спасшийся государь Петр Федорович

Емельян Пугачев, кажется, не усвоил уроков прошлого самозванца и начал свою собственную борьбу с государыней императрицей.

До восстания 1773–1775 годов казак Пугачев принимал участие в Семилетней и русско-турецкой войнах, но в 1771 году по состоянию здоровья был возвращен в станицу Зимовейскую. Находясь на малой родине, он хотел подать в отставку, но получил отказ. Так закончилась история хорунжего Емельяна Пугачева. И началась история «чудом спасшегося» царя Петра Федоровича.

Впервые самозванец объявился у яицких казаков, которые проживали на отдаленных рубежах Российской империи, а затем стал популярен среди крестьянства. 31 июля 1774 года он издал манифест от лица Петра III с призывом «злодеев дворян… ловить, казнить и вешать». Характерно, что для обозначения легитимности своей власти самопровозглашенный государь не придумывал ничего нового. Чины, пожалования за службу – все повторяло уже существующие при дворе постановления и традиции. Государственные акты, издаваемые Пугачевым, так же носили названия указов или манифестов, а вышеупомянутый манифест 1774 года впоследствии назовут «Жалованной грамотой крестьянству». Он освобождал крепостных от податей и отягощений, «чинимых от злодеев дворян и градских мздоимцев».

После подавления бунта Пугачев был схвачен и в ноябре 1775 года доставлен в Москву. Клетку с мятежным самозванцем сопровождал герой русско-турецких войн и прославленный полководец А.В. Суворов. После проведения следствия состоялся суд, который постановил приговорить Емельяна Пугачева и нескольких его соратников к четвертованию. Приговор был приведен в исполнение на Болотной площади.

Несчастья и приключения княжны Владимирской

Пока в России шла крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева, в Европе объявилась его (а точнее – Петра Федоровича) родственница. Некая «принцесса Владимирская» увлеченно рассказывала о том, что Пугачев – ее сводный брат, который воюет за трон для истинной правительницы.

О самозванке, получившей в дальнейшем прозвище «княжна Тараканова», впервые стало известно в Польше в 1773 году. Передавались слухи, дескать, совсем недалеко живет дочь Елизаветы Петровны и ее фаворита Алексея Разумовского, мечтающая вернуть трон взамен на некоторые территориальные уступки. Сама княжна, или принцесса, объясняла, что до 1753 года жила в России вместе с матерью и должна была унаследовать престол (а Петр III стал бы регентом), но Екатерина II захватила трон и отправила соперницу в Сибирь, откуда та выбралась при помощи верных подданных.

Алексей Орлов откликнулся на предложение княжны, общался с ней почтительно и быстро завоевал доверие. В феврале 1775 года он пригласил ее в Ливорно, чтобы осмотреть эскадру. Когда самозванка поднималась на борт флагмана «Святой великомученик Исидор», матросы и офицеры в парадной форме встречали ее криками «Ура!» и салютом, а потом вдруг объявили, что она арестована. Граф Орлов и на этот раз не подвел Екатерину II: сразу после получения «манифеста» самозванки он оповестил о нем императрицу и действовал согласно ее указаниям.

Находясь под стражей, Елизавета Владимирская не призналась, кем является на самом деле, что породило массу мифов и загадочных историй о ее личности. Кстати, именем «княжна Тараканова» она не пользовалась никогда: его придумал французский дипломат Жан Анри Кастера спустя 20 лет после смерти самозванки.

В 1864 году художник Константин Флавицкий написал картину, героиней которой являлась княжна Владимирская, погибающая во время наводнения. На самом деле жизнь самозванки оборвалась куда менее живописно: 15 декабря 1775 года она умерла от туберкулеза в Петропавловской крепости. Происхождение Елизаветы Владимирской так и не удалось выяснить.